肝上皮样血管肉瘤1例并文献复习

翟凌云,虞 梅,陈 穹

1.上海市徐汇区大华医院超声影像科,上海 200237;

2.上海市徐汇区大华医院放射科,上海 200237

1 资 料

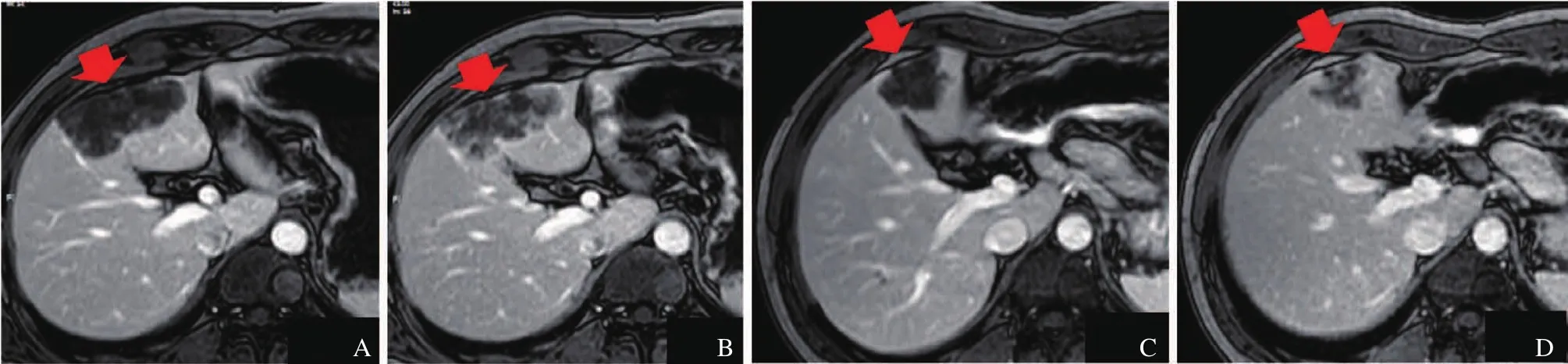

患者,男性,43岁,2016年3月无明显诱因下60 d内体重减轻10 kg,且右上腹部感觉闷痛至上海市徐汇区大华医院就诊。常规超声:肝左叶内实质性占位性病变(70 mm×35 mm)伴病灶内部散在钙化灶,内部未见明显彩色血流信号(图1A、B)。超声造影(contrast-enhanced ultrasound,CEUS):肝实质于动脉期19 s开始增强,左叶内不均质回声区于22 s开始呈周边增强,逐渐向内填充,似呈分叶状低增强,部分区域内未见造影剂增强,内可见数条迂曲的细小血管增强,达峰时间44 s,开始消退时间50 s;病灶于动脉期、门脉期及延迟期均呈不均匀低增强。CEUS提示肝左叶实质性占位性病变,肝血管肉瘤可能(图1C、D)。磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI):肝左叶占位70 mm×40 mm,T1加权成像(T1-weighted imaging,T1WI)呈低信号,T2加权成像(T2-weighted imaging,T2WI)呈稍高信号,弥散加权成像(diffusion-weighted imaging,DWI)呈高信号,增强后动脉期边缘强化,静脉期及延迟期由外向内填充。MRI提示血管瘤可能性大,不能排除炎性假瘤(图2A、B)。追问既往史,患者有长期嗜酒史,无高血压、糖尿病、肝炎等病史,无肿瘤家族史等。患者于2年前体检时发现肝左叶不均质占位性病变,MRI表现为肝左叶病灶54 mm×25 mm,T1WI呈低信号,T2WI呈稍高信号,DWI呈高信号,增强后动脉期边缘强化,静脉期及延迟期由外向内填充,MRI提示血管瘤可能(图2C、D)。

图1 患者超声声像图

图2 患者MRI图像

血常规检查:红细胞5.69×109/L、白细胞4.2×109/L、C反应蛋白2.13 mg/L、淋巴细胞数1.53×109/L;肝肾功能指标:总胆红素9.5 μmol/L、谷氨酸转肽酶68.6 U/L、谷草转氨酶28.0 U/L、谷丙转氨酶31.5 U/L、肌酐89.8 μmol/L、尿酸329.2 μmol/L)、葡萄糖4.8 mmol/L。相关肿瘤标志物:甲胎蛋白5.2 ng/mL、癌胚抗原1.69 ng/mL、糖类抗原125 10.12 U/mL、糖类抗原19-9 6.41 U/mL。乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒相关检查均为阴性。

手术后病理学检查诊断为(肝肿瘤)上皮样血管肉瘤。肝脏切端未见肿瘤累及,周围肝组织脂肪变性;(胆囊)慢性胆囊炎,胆囊胆固醇沉着症,胆囊胆固醇性息肉;胆囊切端脉管内见瘤栓;胆囊颈旁淋巴结(1/1枚)见肿瘤转移。免疫组织化学检查:CD31(+)、CD34(+)、FⅧ(+)、VUGF(+)、P53(+)、Ki-67(+15%)、S-100(-)、AE1/AE3(-/+)、CAM5.2(-)、CK7/CK19(-)、SMA(-)。

2 讨 论

血管肉瘤是一种瘤细胞在不同程度上重演内皮细胞形态、免疫表型和功能特点(血管形成)的恶性间叶源性肿瘤,在整个软组织肉瘤中占比不足1%,好发于皮肤,特别是头皮以及浅表的软组织,少见于乳腺、脾脏、肝脏、骨及心脏等实质脏器,原发或转移性胃肠道血管肉瘤非常罕见。上皮样血管肉瘤是血管肉瘤的一个亚型,其肿瘤细胞呈上皮样[1],核大,空泡状,核仁明显,1986年由Weiss等[2]首次报道。上皮样血管肉瘤是血管肉瘤的少见亚型,在欧美国家中发病率0.075~0.260/100万人[3],多见于老年男性患者,临床罕见。肿瘤常呈浸润性生长,上皮样肿瘤细胞弥漫成片,肿瘤内常见出血坏死、间质淋巴细胞浸润,免疫组织化学检查可见CD31、CD34、FⅧ等内皮细胞性标志物阳性表达,而S-100、SMA阴性。肝上皮样血管肉瘤致病原因仍不明确,可能与长期接触氯乙烯、二氧化钍、砷等致癌物质有关[4]。患者临床症状多无特异性表现,常见腹部疼痛不适、食欲减退、肝脏肿大、低热等表现。本研究中男性患者43岁,临床症状不典型,仅表现为上腹部不适、纳差、消瘦等症状。相关实验室检查中仅有γ-谷氨酸转肽酶略增高,其余实验室指标均属正常。究其发病原因,可能与其长期从事汽车油漆工作接触有害化学物质有关;也可能与其长期饮酒导致乙醇性脂肪肝有关。上皮样血管肉瘤较为罕见,恶性程度高,预后差,多见于四肢深部软组织[5]。本研究患者原发于肝脏,从体检发现到手术治疗后病理学检查确诊历经2年,临床罕见。

肝上皮样血管肉瘤缺乏特异性影像学表现,超声及计算机体层成像(computed tomography,CT)图像显示为多结节低密度影,常伴有囊性变和钙化。CT主要表现为巨块型或弥漫结节型,约1.4%的患者CT未见明显异常征象[6]。超声造影主要表现为动脉期周边呈分叶状高增强,内部呈不均匀低增强,中间见无造影剂充填区(与病灶内出血、机化、钙化有关)。本文报道的患者2次MRI特征不典型导致误诊,通过文献复习结合分析连续2年的影像学资料有助于该疾病诊断;本研究患者的超声造影特征如周边分叶状增强、不均匀低增强及未增强区,有一定的特异性,通过文献复习及超声造影资料分析有助于该疾病诊断。肝血管瘤影像学上表现为动脉期周边部呈血管样明显结节状或斑点状强化,强化程度一般会高于肝上皮样血管肉瘤,且延迟期多完全或大部分填充,呈“慢进慢退”增强模式;原发性肝癌多数有肝炎或肝硬化病史,甲胎蛋白增高,且影像学上表现为“快进快出”增强模式。生物学行为上,上皮样血管肉瘤比普通型血管肉瘤更具有侵袭性,总体预后很差,通常在诊断后的数年内死亡,在手术基础上进行辅助化疗可以明显提高患者生存率。故联合应用超声造影和MRI、CT可以对肝血管瘤、胆管细胞性肝癌、转移性肝癌、炎性假瘤等进行鉴别诊断,提高肝上皮样血管肉瘤的术前诊断率。

总之,肝上皮样血管肉瘤较罕见,而且缺乏特异性的临床表现,易被误诊或漏诊。本例患者诊治经历提示,多种影像学技术结合有助于提高对上皮样血管肉瘤疾病的认识,减少误诊,尽早治疗,提高患者生存率。