蜀汉治南中,锦绣传四方

林硕

蜀锦。

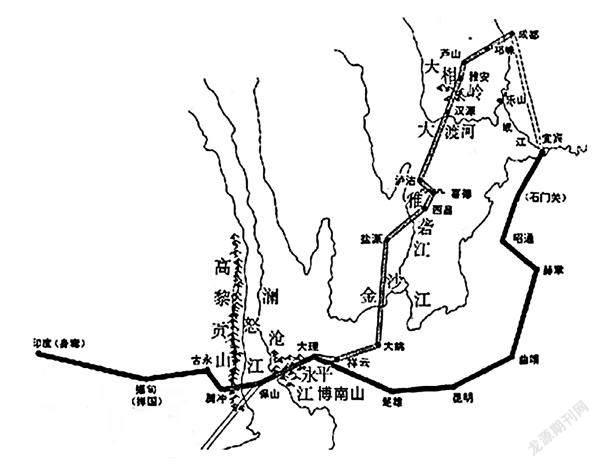

西南丝绸之路起于四川成都,向西南跨越横断山脉,可抵南亚次大陆。因印度古称“身毒(梵文Sindhu,又译信度、天竺)”,故此道被称作“蜀身毒道”,又可细分为“零关道”、“五尺道”以及“永昌道”。具体而言,“零关道”和“五尺道”的起点均为成都:前者属于西路,经雅安、越西、喜德、西昌、会理等地南下;后者属于东线,沿岷江而行,途经乐山、宜宾、昭通、曲靖、昆明之后向南转去。两线最终在大理合二为一,进入“永昌道”,经过永昌郡下辖的保山、德宏等地,一路向西,先到缅甸北部的八莫(Bhamo),再从那里通往印度。一般认为,“八莫”即诸葛武侯在《出师表》“故五月渡泸,深入不毛”一句中提及的“不毛”,也就是缅甸曾经的英文国名“Burma”之音译。

西南丝绸之路的由来

早在先秦时期,蜀、巴、邛、滇等政权就开辟出南方丝绸之路,与印度半岛、中南半岛各地进行物质文化交流,成为我国西南地区重要的对外商道。后来,春秋战国乱世降临,各国攻伐不断,作为长江流域乃至整个南方最大势力的楚国在楚惠王统治时期开启了大规模的局部统一战争:吞并了陈、蔡、庸、杞、鄾诸国,又击败了东海之滨的强国吴、越,还对巴国(今四川、重庆以及湖北部分地区)持续用兵,迫使其向西与蜀国争锋。楚巴战争和巴蜀战争严重影响了西南丝绸之路的稳定,使“蜀身毒道”在中原人的记忆中逐渐消失。

西南丝绸之路再度进入人们视线,是在西汉武帝元狩元年(公元前122年)。当时,张骞奉旨通西域,在中亚的大夏(巴克特里亚)偶见“蜀布”“邛杖”,便问其由来。当地人回答:“从东南身毒国,可(大约,笔者注)数千里,得蜀贾人市”,亦有人说“邛西可两千里,有身毒国”。至此,南方丝绸之路引起汉廷重视,中央政府派出“王然于、柏始昌、吕越人等,使间出西夷西,指求身毒国”(《史记》卷一百十六《西南夷列传》)。相关细节可以通过清代鸿儒全祖望的《鲒埼亭集·昆明池考》窥知:汉使先是抵达位于云南东部的古滇国,滇王积极配合,先后派遣十几批人马协助探寻通往身毒之路,然而滇西的古昆明国却“闭汉使,不得通”,于是,汉武帝盛怒,派兵南征。古昆明国的军队素来彪悍,且有“昆明川”(今洱海)地利之助,导致汉军铩羽而还。直到东汉永平十二年(69年),朝廷的势力才达到滇西并置永昌郡,下辖叶榆、不韦、比苏、云南、嶲唐、哀牢、博南、邪龙等八县,真正意义上实现了通过南方丝绸之路与印度、缅甸等南亚、东南亚国家直接交流。

蜀汉对南中的渐次治理

东汉建安十九年(214年),刘备率部攻克雒城,进围成都,劝降刘璋,占据益州。按照清人洪饴孙在《三国职官表》中的记述,“蜀得益州,或置牧,或置刺史……又设庲降都督”。照此说法,刘备设立“庲降都督”是在称帝之后的章武元年(221年),取意“招徕远人、降服诸郡”。不过,史学界对此尚有争议。比如,成书于东晋十六国时期的方志名著《华阳国志》卷四《南中志》记载,“东汉建安十九年,刘先主定蜀,遣安远将军南郡邓方以朱提太守、庲降都督”,也就是说,在夺取西川的同年,刘备政权便设立此官。庲降都督统摄南中诸郡(朱提、越嶲、牂柯、建宁、兴古、云南、永昌,大致地理范圍相当于今天的四川西南、云南和贵州等地,还包括了缅北部分地区)的大小军政事务,身兼镇抚经略与开拓边贸之责,成为蜀汉各地边防都督职权最重者,故以重臣充任。

统辖南中的首任庲降都督是荆州人邓方,“轻财果毅,夷汉敬其威信”(《华阳国志·南中志》),卒于任上。彼时庲降都督的驻地在朱提郡的南昌县(今云南镇雄)。继任的庲降都督为李恢,建宁人(今云南澄江),属于南中世家大族。李恢主政南中之际,将治所移往牂柯郡的平夷县(今贵州毕节),与旧治毗邻。第三任庲降都督张翼亦以毕节为驻地。无论是镇雄还是毕节,均位于云、贵、川三省交界,足见彼时蜀汉政权基本延续刘焉、刘璋父子对南中的管理模式,即只进行名义上的管理,通过任命南中的世家大族和豪强夷帅实行羁縻统治,如永昌郡的五官掾功曹吕凯,并未向当地征收赋税、派发兵役。在雍闿、朱褒、高定联手掀起的“建兴元年南中之乱”中,吕凯坚决拥护蜀汉,闭境拒之,后被朝廷委以云南太守之职。

蜀汉建兴三年(225年)春,丞相诸葛亮兵分三路南征,其自率西路,中路、东路则由第二任庲降都督李恢、相府门下督马忠统御,基本上是沿西南丝路进军。是年秋,叛乱被渐次平定,蜀汉政权开始真正治理南中。为了把南中建成蜀汉稳定的战略后方,朝廷在此设立七郡,即“改益州郡为建宁郡,分建宁、永郡为云南郡;又分建宁、牂牁为兴古郡”(《三国志》卷三十三《蜀书·后主传》)。作为第四任庲降都督的马忠更将驻地南迁至建宁郡的味县(今云南曲靖),可谓深入南中腹地。从镇雄到毕节再到曲靖的变化,反映出蜀汉对南中控制力不断增强的事实,也使南中出产的“金银、丹漆、耕牛、战马”直接“以给军国之用”(《蜀鉴》卷九《西南夷本末》)。

诸葛亮还采纳了参军马谡提出的“攻心为上、攻城为下”“心战为上、兵战为下”策略(《蜀鉴·西南夷本末》),优抚南中百姓,将中原先进的生产技术引入当地,兴修水利农田,对当地的世族豪强也是恩威并施,“七擒七纵”的反方主角孟获就随同诸葛亮班师还朝,最终官拜御史中丞。终蜀汉之治,南中地区基本维持着稳定,也确保了西南丝绸之路的畅通。

蜀锦与南丝路贸易

西南丝绸之路贸易兴盛,货物种类繁多,织物、茶叶、食盐、象牙、药材、香料、海贝等不胜枚举,其中尤以蜀锦最受欢迎。四川在古代又被称作“蚕丛之地”,得名源自古蜀国的一位先王,名唤“蚕丛”(《华阳国志》卷三《蜀志》),而“蜀”的字形俨然是“桑中虫”(《段注说文解字》卷十三)。可见,养蚕、织锦长久以来都是蜀中的特色技艺,蜀锦与苏州的宋锦、南京的云锦和广西的壮锦并称中国“四大名锦”。正因如此,蜀锦成为蜀汉政权最重要的财政来源之一,被诸葛亮誉为“决敌之资,唯仰锦耳”(《汉丞相诸葛忠侯集》卷八),“军中之需,全藉于锦”(《蜀中广记》卷六十七)。

为了对蜀锦进行统筹管理,蜀汉政权借鉴了汉代在襄邑设置织锦官员的做法,也在成都设立“锦官”,将纺织工匠们集中在益州南筰桥东流江南岸,筑“锦官城”设防管理,也就是今天成都锦里附近区域。这才有诗圣杜甫笔下的“锦官城外柏森森”“花重锦官城”等佳句。

在官方专门管理之下,蜀锦从生产到贸易都有条不紊地进行,规模也达到前所未有的程度,平时藉此谋生的纺织工匠有七万多,产品远销各地。在《太平广记》卷八百一十五《布帛部》中,可以看到“魏则布于蜀,而吴亦资西道”的描述:作为蜀汉盟国的东吴,自然是蜀锦的大宗购买者。同时,与蜀国为敌的魏国王公贵族也对蜀锦情有独钟,通过种种渠道得之而后快。为此,魏文帝曹丕专门撰写了《与群臣论蜀锦书》,苦口婆心地劝告宗亲豪族不要购买。在曹丕看来,流入魏境的蜀锦大多是质量不合格的残次品,连鲜卑人都瞧不上。由此可以看出,曹魏不惜以贸易逆差从蜀国购买蜀锦,绝非“资敌”,而是将相当一部分用于转口贸易,转卖给北方的鲜卑各部。蜀锦从成都运到长安、洛阳,进而沿着北方丝绸之路、草原丝绸之路继续传播的实例,充分证明了我国古代西南、北方以及草原三条丝绸之路,彼此之间是相互连贯融通的。

西南丝绸之路

除魏、吴两国外,蜀锦还行销域外。20世纪六十年代,苏联考古队在中亚名城撒马尔罕发掘一粟特古墓,出土了包括蜀锦在内的大量随葬品,断代应属三国时期。粟特是古人对生活在中亚的各商业民族统称,其墓葬之中为何会出现蜀锦?按照我国典籍的说法,粟特人的先祖是生活在河西张掖昭武县(今甘肃省临泽)的月氏人,后迁徙至中亚,散居河中地区,形成了康、安、曹、石等姓氏,统称“昭武九姓”,以发达的商业头脑和勇烈彪悍著称。从粟特古墓中出土的蜀锦来源莫衷一是,一種可能是商贾们沿着古代丝绸之路贩卖到撒马尔罕的。

蜀汉时期的一份诏书提供了另一种解读。蜀汉建兴五年(227)春,诸葛亮首次率军北伐,屯兵汉中。是年三月,后主刘禅下诏,内有“凉州诸国王各遣月氏、康居胡侯支富、康植等二十余人诣受节度,大军北出,便欲帅将兵马,奋戈先驱”之句。诏书中出现的“月氏”“康居”应指侨居在凉州的月氏人和康居人,“康植”则是这批粟特胡人的某位将领。汉魏之交,许多粟特人客居在凉州沿线的敦煌、张掖、武威等地从事商贸活动,他们对于北伐的蜀军而言是难得的盟友,这才出现了“康植”等人接受诸葛丞相指挥,参与对曹魏战争的记述。他们所获的报酬,极可能就是价值可以媲美黄金的丝路“硬通货”蜀锦。因此,在中亚粟特古墓中有蜀锦作陪葬品,就不足为奇了。

——贺斌和他的蜀锦织造技艺