健康教育视角下安徽省主要医学院校医学生媒介素养现状研究

孙 林 李 丹 惠继荣

(1.安徽医科大学第一附属医院;2.安徽医科大学第二附属医院;3.安徽医科大学 合肥 230022)

20世纪30年代,新兴的大众传媒带来的流行文化发展及其负面影响引发了学者的关注,媒体素养的概念由此提出。已有研究表明,医学生在网络使用及医学教育中都面临着媒介素养缺失难题[1]。受到课程安排紧凑、学习压力大等因素影响,医学生对媒介传递的信息被动接受多,主动应用少,加之网络空间把关人的角色缺失,其间大量裹挟的关于医疗行业的负面信息,不利于医学生专业思想与服务意识的养成;我国医学教育集中于医疗专业教育,缺乏传播学、新闻学等学科培训,健康传播人员缺乏与大众传媒的有效沟通[2]。面对纷繁复杂的媒介信息,医学生如何选择、怎样认识、受何影响,对这三个问题的不同表现都对医学生职业认识、医德养成和医疗实践产生或多或少的影响。一些学者认为,医学生网络媒介素养教育是解决医学生学习对网络媒介信息获取与利用的重要途径[3],提升医学生媒介素养能力,有利于解决医学院校学科专业化、单一化与学生人文素养需求多样化的现实困境,推动医学生人文素质培养的改革创新。

一、媒介素养内涵

综合已有研究来看,学者(赵丁海等[4],张明昊等[5],田萌萌等[6],谭德红[7],张甜[8])对媒介素养的认识逐渐从对媒介信息的听说读写等简单理解或选择与认知能力,发展为评价和质疑能力,并更加注重参与媒介信息生产和主动利用媒介发展完善自我的能力。选择、理解、评价、质疑、创造和思辨等能力构成了媒介素养的丰富内涵。因此,笔者从能力视角出发,将媒介素养定义为受众使用、评价、参与、生产各类信息生产的能力集合。

二、媒介素养评价体系

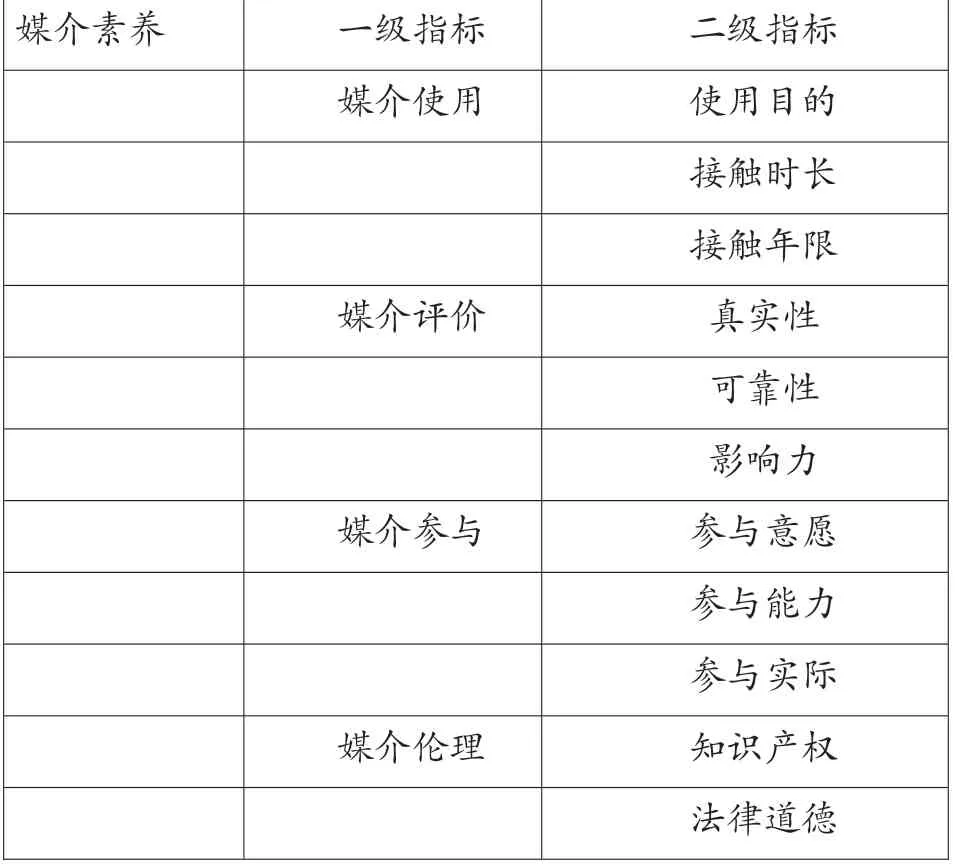

结合专家咨询和媒介素养定义,笔者将媒介素养分为四个一级指标,即:媒介使用、媒介评价、媒介参与、媒介伦理,每个一级指标细化为若干个二级指标,形成媒介素养评价体系,见表1。

在媒介使用指标下,进一步细分了使用目的、接触时长和接触年限三个二级指标,判断研究对象选择使用媒介的目的、对媒介的依赖程度及熟悉程度;在媒介评价指标下,通过对媒介信息真实性、可靠性和影响力三个方面,考察研究对象对媒介信息的评价、质疑能力;在媒介参与指标下,从是否愿意参与、有无能力参与、有无参与实际三个方面了解研究对象参加媒介内容生产、服务自身发展的情况;在媒介伦理指标下,从法律和道德两个方面进行测量。

表1:媒介素养评价体系

三、医学生媒介素养问卷编制和发放

(一)问卷设计与检验

在媒介素养评价体系基础上,结合研究目的,对应二级指标,融入医学行业和群体特点,编制医学生媒介素养调查问卷。为验证问卷的质量,笔者通过网络问卷形式开展了预调查,共收回203份问卷,通过SPSS24.0软件,对问卷进行信效度检验。由于问卷采用线上发放,且所有量表类问题均为必填项,因此回收的203份均为有效问卷。

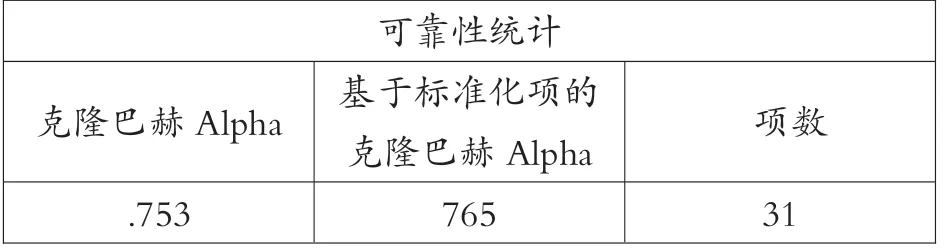

1.信度分析

如表2所示,初始问卷的克隆巴赫α值为0.753,基于标准化项的克隆巴赫α值为0.765。一般认为,α值大于0.7,表示问卷测量结果是可接受的,可以用于实践调查。

表2:问卷可靠性统计

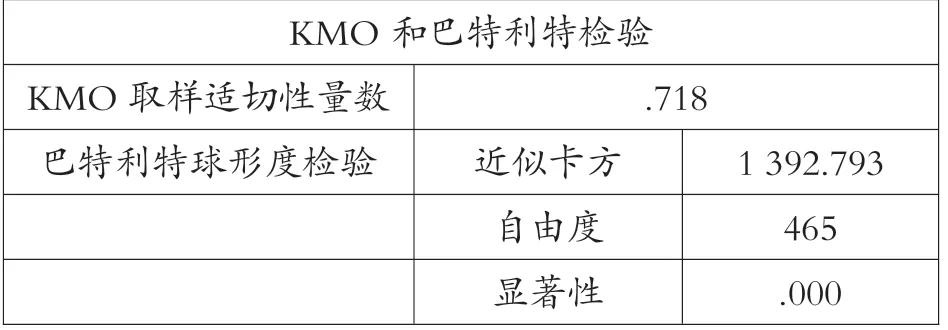

2.效度分析

效度分析是衡量问卷的准确度,本研究使用因子分析法进行效度分析。一般认为,KMO值大于0.7和P值小于0.05时,所编制的问卷适合做因子分析。如表3所示,初始问卷KMO值为0.718,巴特利特检验统计量P值为0.000,说明各测量项之间并不对立,存在一定的相互关联,可对样本进行因子分析。

表3:KMO和巴特利特检验

(二)问卷发放

笔者选取安徽医科大学、皖南医学院、蚌埠医学院三所省内主要医学院校学生为研究样本,采用线上随机发放电子问卷的方式,累计收回问卷1416份,其中有效问卷1352份,有效率95.5%。

四、调查结果分析

(一)人口学信息

在调查样本中,男性614人,女性738人,临床专业类学生528人,非临床专业类学生824人,年龄主要分布在17-25岁之间,65.5%的调查对象为农村生源。在家庭收入上,调查结果基本符合正态分布,以此划分五个等级分别为:贫困家庭、一般家庭、中等家庭、富裕家庭、十分富裕家庭,超过半数调查对象来自一般家庭,近三成调查对象来自中等家庭。在学习表现上,51.2%的调查对象学习成绩为中等偏上,25.7%为中等偏下,18.3%为学习优秀。

(二)媒介使用方面

1.娱乐、交友、购物是医学生使用媒介的主要目的

根据问卷调查结果,分别有54.1%和57.0%的调查对象选择经常使用媒介观看娱乐视频和交友聊天,41.6%的调查对象选择经常通过媒介进行网上购物。对于获取新闻资讯、查阅医学相关学习和工作资料两个选项,更多医学生选择了较低频次“偶尔”。在繁重课业之余,媒介具备的娱乐、交友和购物功能成为医学生使用媒介的主要目的,将媒介视为有用工具帮助自我发展的比重则相对较低。

2.大多数医学生具有较长时间的网络接触史和使用习惯

网络为媒介赋予了更丰富的内容和更加多样的使用场所,借助网络获得各类媒介信息成为大多数人的主要方式。从接触年限看,大多数医学生有较长时间的网络接触史,35.9%的调查对象在小学阶段开始接触网络,40.1%的调查对象在初中阶段开始接触网络,但仍有5.3%的调查对象在进入大学后接触网络。从接触时长看,超过五成医学生每天接触媒介时长在2-5小时之间,接近三成调查对象每天接触各类媒介的时间在5-8小时之间。

(三)媒介评价方面

1.医学生对媒介信息的认知能力和质疑行为不相匹配

接近九成的医学生能够认识到媒介信息并非对现实世界的完整呈现,且超过半数的调查对象能够认识到传统媒体,如电视、报纸传播的信息比微博、微信、抖音等新媒体更加可靠。然而,在回答是否经常质疑在网络上看到的信息时,有56.0%的调查对象表示“一般”或给予完全否定,仅36.0%的调查对象回答“同意”。

2.医学生对涉医报道的客观性及相关网民评论的客观性评价总体不高

医学生对涉医报道具有较高的关注度,对于“看到医疗卫生行业相关新闻是否会格外关注”,仅有1.6%的调查对象给出了否定态度。然而,对于涉医报道的客观性评价,55.1%的调查对象在回答“对医患关系的新闻报道大多时候是公正的”时选择了“一般”,仅27.9%的调查对象对此给予肯定,认同“网民对医患关系中的评论大多偏向患者”的比例也高于否定观点。

3.媒介的健康科普效果得到多数医学生认同

在回答媒介影响有关问题时,53.8%的调查对象认为媒介产生的积极影响大于消极影响,45.4%的调查对象选择了“一般”或“不同意”,基本呈现分立的立场。但对于媒介的健康科普效果,61.1%的调查对象“非常同意”或“同意”很有效果。

(四)媒介参与方面

1.医学生媒介参与意愿高,但实际参与较少

调查结果显示,52.1%的调查对象对日常生活中接触的媒介很感兴趣,58.9%的调查对象愿意通过媒介传播健康知识。但在实际参与方面,仅有很小部分医学生具有主动参与的实际行为,如仅有18.5%的调查对象“常常回答网友提问”,29.5%的调查对象“看到有违医学科学性的报道时会联系纠正”等。

2.医学生借助媒介进行健康科普的技能尚显不足,但希望提高该项能力的愿望强烈

在参与能力方面,超过六成(63.3%)的调查对象认为自身并不具备编辑图文、剪辑视频等新媒体技能,不到一半(46%)的调查对象认为自身有能力将医学知识转化为健康科普知识。与此同时,74.9%的调查对象“非常同意”或“同意”希望能够提高自己的健康科普能力。

(五)媒介伦理方面

1.医学生具备基本法律道德素养,但在涉医报道中保持理性的群体比重不高

医学生群体对知识产权保护及虚假信息传播的法律后果具有正确认识,分别有88.8%和81.5%的调查对象赞同对在微信、微博、论坛、校内网等网络空间发布虚假信息、散布谣言和发布情绪化言论,引发群体抗议行为的,要追究责任。但在面对如伤医事件类报道时,仅有部分医学生能够做到理性克制。36.8%的调查对象在网络上看到医护被伤事件时,“感到气愤,但不会参与讨论”,18.9%的调查对象选择“留言表达愤怒,支持医护”。仅40.3%的调查对象选择“等到事件尘埃落定再发表意见”,这一比重相对较低。

2.医学生媒介素养教育总体缺失,但必要性得到群体认同

就是否接受过有关媒介素养的培训,仅有7.7%的调查对象系统地学习过相关课程,54.2%的调查对象偶尔接触相关课程、讲座、文章等,27.3%的调查对象表示完全没有接受过相关培训。与此同时,70.5%的调查对象认为非常有必要开展媒介素养相关教学活动,媒介素养教育必要性得到认同。

结语

立足媒介素养评价体系,针对安徽省三所主要医学院校在校医学生进行的调查,总体表明,医学生在媒介使用、评价等能力范畴内表现较好,但在媒介参与上表现一般,媒介素养总体水平处在较低层次。媒介素养教育总体缺失可能是导致医学生媒介素养表现的原因之一,如何开展系统完善的媒介素养教育值得进一步研究。■