动荡时代的城市中央公园营造

——民国“昆明中央公园”图案竞赛及首奖考述

杜建军

杨 毅*

抗战胜利纪念堂是昆明近代建筑的代表,该工程曾于抗战期间举办图案竞赛并吸引了多位近代著名建筑师参与,具有极高的历史和学术价值。但其现有相关研究较少,图案竞赛及营建历史未被完整考察,主持建筑师李華的生平也暂未见梳理,该段历史亟待补充。

目前学界关于中山公园及中山纪念堂的研究成果颇丰,研究范式也较为成熟。前行研究在地域上关注南京、上海、北京、广州、厦门、武汉、南昌、沈阳等大城市,对西南地区尤其是昆明的关注较少;在主题上已较为全面,涵盖了如中山公园或中山纪念堂的营建历史、制度与特征、公园空间演变和主持建筑师等内容,为进一步研究提供了参考,但关注地方性中山公园图案竞赛的仍较少,尤其缺乏动荡时期的案例。

本文通过爬梳档案及口述史回溯了动荡时期“昆明中山公园及中山纪念堂(现抗战胜利纪念堂)”的图案竞赛,考察了首奖建筑师李華的生平及其方案,并对该项目的营建特征等展开分析,以期在一定程度上填补该段历史的空白,为昆明近代城市规划及园林史、中国近代园林史及中山公园研究补充抗战时期的特殊案例,并为当下大型的园林设计项目建设提供借鉴与反思。此外,“抗战胜利纪念堂”是全国重点文物保护单位,对其营建史进行“考古”也有助于该文物“预防性保护”工作的开展。

1 背景及演变考析

1.1 建筑业及营造业背景

近代初期,本地建筑师与营造厂的缺乏导致昆明本土设计与施工技术落后,市区内大型建筑也较少。此时期内,昆明的建筑多由国/省外建筑师设计,再由广东或越南的工匠进行施工,高昂的造价也使得大型公共工程难以开展。

抗战爆发后,昆明迁入了大量的人口与工商业,造就了战时昆明营造业的蓬勃发展,但是西迁涌入的大量人口也导致昆明城市的拥挤与疏散空间的缺乏,并在一定程度上刺激了城市公园的产生[1]。此外,大批内迁的建筑师与营造厂为昆明战时建筑活动的开展提供了技术支撑,并在建筑实践中开始探索民族风格与时代精神的融合。

根据史料记载,截至1940年初,仅在昆明已登记的营造厂就有64家,建筑师事务所有6家[2],由此可见当时昆明营造业处于蓬勃的发展阶段。在该史料的一览表中就包含了负责昆明中央公园施工的营造厂陆根记,李華虽未在一览表中,但也是此时期内迁至昆的建筑师。此时期内迁至昆的除建筑师外还有随校而迁的知识分子,他们带来了新的规划与设计思想。随同济迁来的建筑系教师丁基实与唐英先后出任了昆明市工务局局长,随国立艺术专修学校迁来的沈长泰则在昆明市工务局任技士并负责监督公共工程,随清华迁来的梁衍与赵深[3]及营造学社的刘致平也参与了1943年的图案竞赛。

1.2 规划背景

动荡时期昆明的城市空间在畸形的需求下呈现出了诸多问题,新的规划也亟待产生。1939年丁基实提出了“大昆明”设想,同年底沈长泰绘制了“大昆明市设计草图”。1940年,“设想”被写入《昆明市政府中心工作计划书》中,并明确提出了要设计中央公园以纪念孙中山,彰显三民主义精神并增加市内空地园林,改善城市环境。1941年,唐英主持编制了《昆明市三年建设计划纲要》,并在分期计划中提出兴建中央公园,自此中央公园开始在规划层面被推动实施[4]。

此外,近代初期张维翰主持下昆明的规划思想是“田园城市”,此时期昆明的公园多为对古迹进行改良,追求天然真趣。动荡时期在具德国留学背景的丁基实与唐英的主持下,昆明规划的主导思想转变成了分区思想与“城市规划大纲”,昆明试图构建环滇池的城市绿地系统并新建了中央公园和部分小型街角公园,规划主导思想的转变也催生了中央公园的产生。

1.3 法规背景

1938年的《建筑法》对全国的建筑设计和工程管理进行了引导与规范,建筑及营造业开始正式走向正规化。1939年,《管理营造业规则》公布,内含对营造业的登记办法与分等规则[5],昆明按照该法对在昆营造业进行考核①,陆根记为甲等,考核结果为胜任,这代表其可承揽各种类型的工程②。

1941年,云南省颁布的《昆明市建筑守则》对当时建筑师及营造厂的业务、登记及责任给出了范围,同时给出了多种建筑的设计规范[6]。1943年,民国政府“内政部”颁布了《全国公私建筑制式图案》,图集中关于中山纪念堂的制式也在一定程度上影响了昆明中央公园主体建筑即中山纪念堂的设计③。1945年,云南省抄发《修建中山堂办法》,督促昆明中央公园的修建及营造遵从该办法④。1946—1947年,云南省分别核准了《昆明市政府工程审议委员会组织及办事规则》及《昆明市公共工程委员会组织规程》,该2条法规对该项目后期的管理产生了影响。

1.4 历史演变

孙中山去世后全国掀起了中山公园建设运动[7],昆明也受到了这一运动的影响。

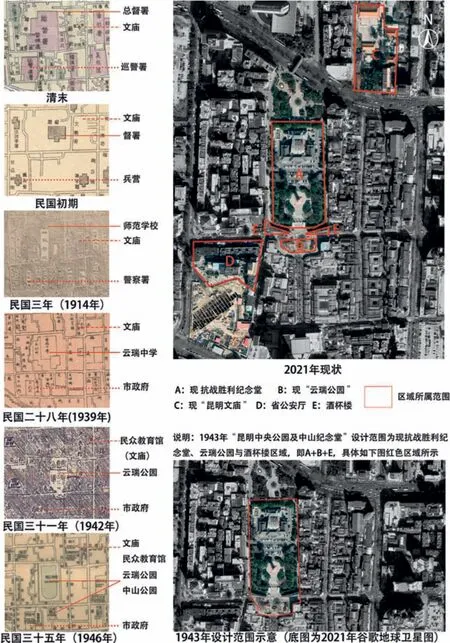

1930年,《云南筹建中山纪念堂》报告记载“各省俱已建立中山纪念堂,以示不忘,云南岂能独后”,后文又提到昆明先在文庙内改建中山纪念堂并修建附属公园,后续再寻址于文庙附近新建具有大型集会功能的中山纪念堂,这便是昆明中山纪念堂及其附属公园的前身[8]。此后,其名称经历了复杂的演变(图1,表1)。

图1 名称及空间范围示意图(作者根据历史地图绘制)

表1 名称演变

1.5 土地与选址背景

在1930年昆明市政府就已决议要新建中山纪念堂,“报告”中提出新建的纪念堂需要能容纳3 000人,并指定选址于文庙附近[8],选址于这一片区的原因推测是因昆明北部已经具有翠湖和圆通两大公园,而市区南部商业繁荣密度较高但缺乏绿地,环境亟须改善。此外,这也是毗邻云南省和昆明市政府的区域,选址于此对行政部门集会较为便利。

在动荡时期,大量人口的涌入导致昆明主城区内土地稀缺,基于此昆明本计划于1936年开始对城区进行土地测量以整理土地及产权,并在此基础上评定新地价以便征收新的土地税以增加政府收入,但由于人力物力等原因,此项工作于1939年才正式开展,1940年底才完成了大部分工作。

新地价评定完成后昆明主城区土地价格飞涨,再征收可以容纳3 000人的新土地对昆明市政府存在较大的财政压力,在公产土地上进行改建是最经济的做法。在昆明市政府指定区域内,云瑞中学地块完整、产权清晰、占地面积大且较易征收,因此在“大昆明计划”中,昆明中央公园直接被规划在云瑞中学上改建。

2 营建史考

2.1 图案竞赛

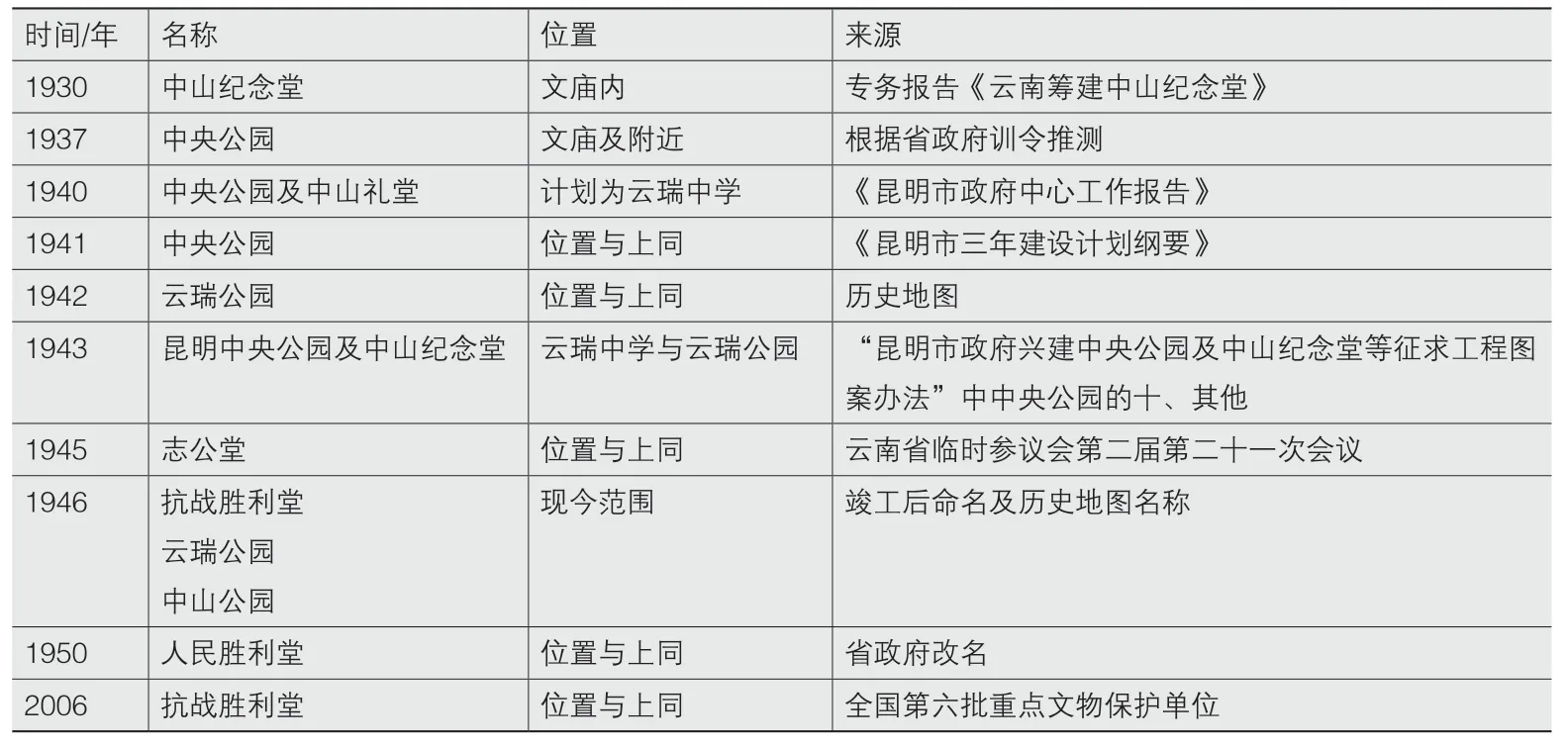

1943年7月,昆明市发布“招标书”以举办图案竞赛并规定了该项目的设计内容为中央公园入口牌坊、全部公园之园艺布置和中山纪念堂,还说明了投标人员资格、建筑样式及材料、设计图件、应征期限与奖励办法(图2)。此外,招标书要求建筑设计以发扬我国固有建筑艺术及表彰时代精神为原则,此项为评判的要点之一。

图2 “招标书”(作者扫描并改绘自沈安波提供的原件)

竞赛共收到了二十多个应征方案⑤,同年12月,政府举办了公开展览,并邀请有关长官及各界名流参观评判⑥。评委名单由于昆明市档案馆档案修复下架暂时不详,但在云南省档案馆有一件名为“云南大学关于昆明市政府允予担任中央公园图案评判委员”的档案,落款为熊迪之(时任校长)和罗佩荣(时任昆明市市长),此二人均无建筑专业背景,推测或邀请了云南大学部分官员及土木系教师参与评审。另据访谈,昆明市工务局是该项目的实际管理单位,采用图案竞赛及招标的形式是唐英向省政府提议后实施的,沈长泰是当时该项目设计评选工作的主持人,方案评选工作也经历了多次公开展览与评议⑤。

昆明市设计院对沈长泰的生平简介及沈的多项履历文件中均显示其在1943年主持了中央公园的招标、设计评选与施工监督工作。据档案记载,沈曾任昆明市工务局设计及公用股主任(管理公共建筑事务)⑦,并于1943年被云南省社会处聘为监理(监督公共工程)⑧,基于史料印证,上述口述史可信度较高。

2.2 斩获首奖

根据《昆明市中山纪念堂应征图案集》,竞赛最终共有9个方案入围(表2),其中李華与赵深均提交了2版方案。最终,李華摘得了方案竞赛的首奖,梁衍为第二名,但梁衍的牌坊设计被采用。李華中标的原因是充分利用地形,采用中国传统古建筑的造型与布局;较新型的大空间,采用钢筋混凝土结构,其他为混合结构;基本符合使用要求[9]。除此之外,李華方案中的飞机造型在展览中获得了一致好评②。

表2 入围方案评分表

出于考证,笔者参照“图集”与“招标书”对入围方案进行了对比与评分,可以看出李華方案最为符合要求(表2)。此外,李華早期在昆明的项目及其在李锦沛事务所的工作履历或对其斩获首奖起到了一定帮助(见后文3.1)。

2.3 后期营建

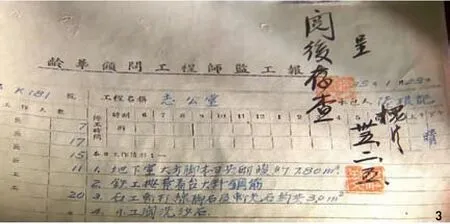

李華获首奖后,云南省政府决议委托他对该工程进行设计与监工。李華收取的设计费用为该工程总造价的3.5%⑨,而他则要负责绘制施工图、驻场监工(图3)、核定预算及估算材料等工作。据地方志记载,他从该项目获得了等值约为200两黄金的报酬(此处有待进一步核实)[10]。

图3 李華的监工报告 (作者从注释②中截取)

1944年,主体建筑开工。1945年,云南省政府成立了“云瑞公园工程委员会”以负责各项事务及验收⑩,委员会委员主要为政府各部门要员,笔者据推测⑥委员会中的部分委员参与了1943年的方案评选。委员会虽对工程进行了挂帅但其应主要负责行政管理,中央公园的实际管理单位仍为昆明市工务局⑤。

1945年抗战胜利,陆根记的回迁导致了施工进度减缓,解放战争也使民国政府缩减了市政 开支。1946年,第一期主体工程纪念堂基本完工(图4)。

图4 主体建筑1946年照片(抗战胜利纪念堂博物馆藏,唐莉博士提供)

1947年,委员会委托李華负责围墙道路等第二期工程的设计及监工。同年,李華完成后续工程后赴美⑤。据档案显示昆明中央公园后续陆续推进了如厕所、化粪池、石台阶及喷水池等工程。

1949年曾有官员提议尽快完成剩余的大门及牌坊等工程被批示暂缓办理。

至此,昆明中央公园工程告一段落。中华人民共和国成立后该项目又经多次续建与修缮,沈长泰与沈安波均参与其中。

3 方案考述

3.1 李華生平

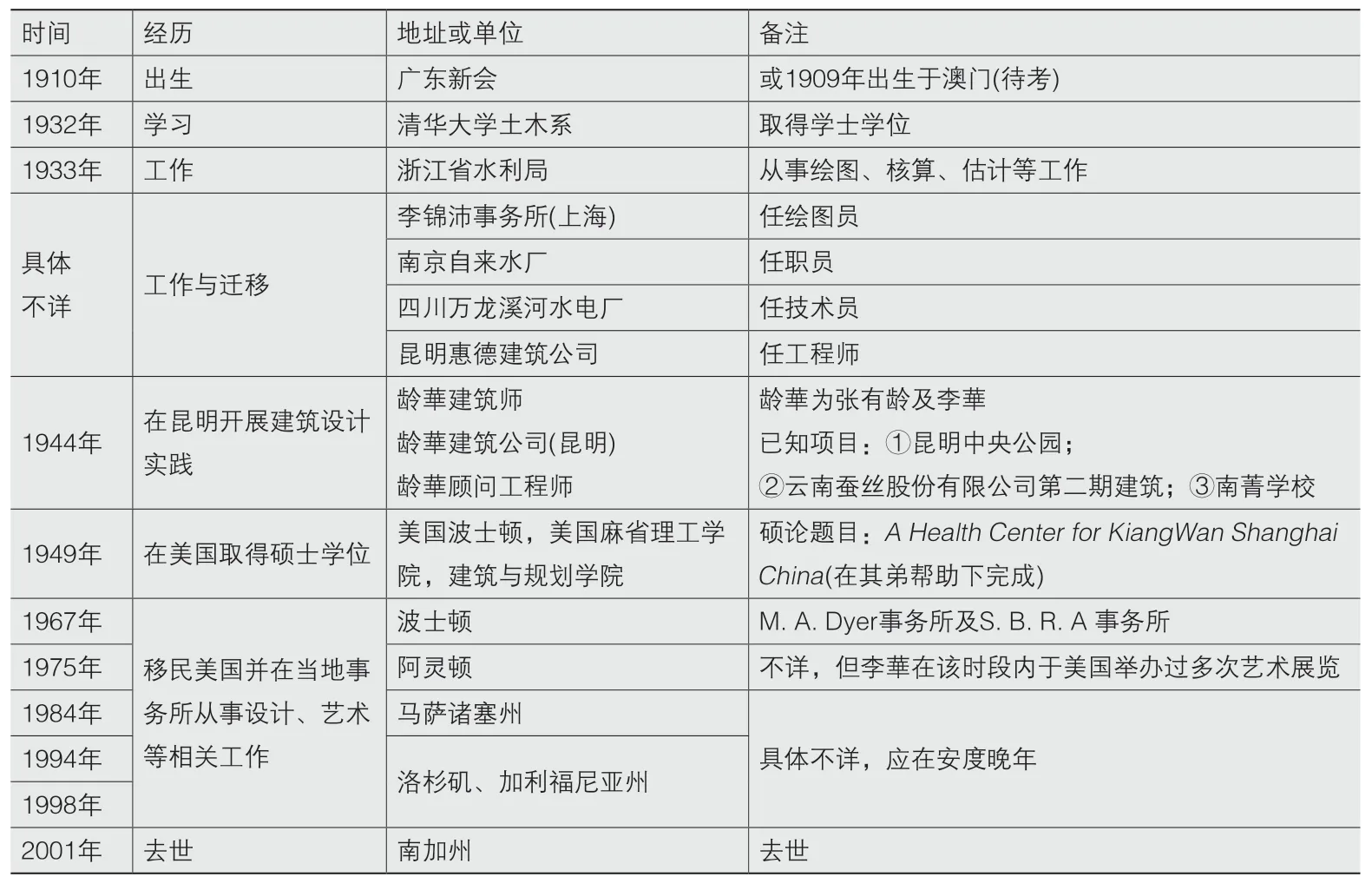

为更好地理解李華的方案及影响其设计的因素,笔者梳理了其生平(表3)。

表3 李華生平履历

1932年,李華毕业后前往浙江省水利局参与了钱塘江大桥的绘图等工作,随后,他前往李锦沛事务所工作。李锦沛主持设计过大量的公共建筑,如中山陵、广州中山纪念堂(均为接替吕彦直)、教会建筑、学校、剧院、银行等,并于1936年当选了中国建筑师学会主席[11]。在该事务所的经历或为李華打下了良好的公建设计基础,使得李華能够熟练地应对公共建筑的设计,动荡时期李華在昆明设计的南箐学校也使其在云南具有了一定的声望。

此外,李華应受到了李锦沛早期设计风格的影响,详见后文。另,笔者推测李華后期前往美国麻省理工学院留学或也与李锦沛的教育经历有关(李锦沛亦曾在麻省理工学习建筑)。

3.2 首奖方案评析

3.2.1 设计风格

出于篇幅原因,本文仅对李華获得首奖的1B方案展开分析。

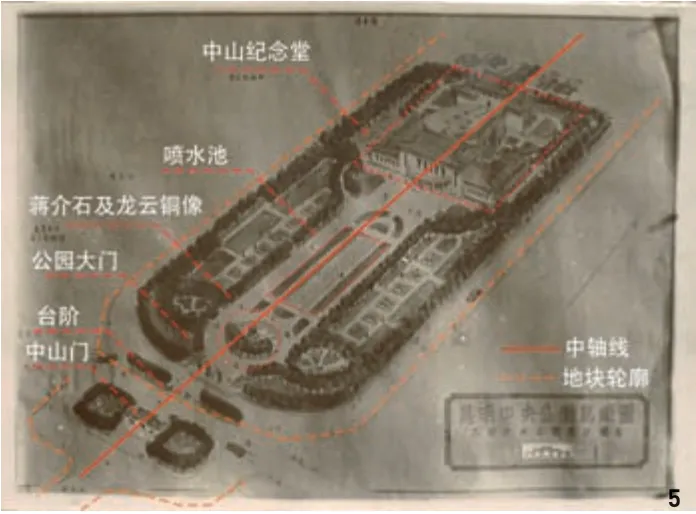

该方案以水墨渲染进行图面表达,技法与风格均偏学院派。在总平面上,其采用了中轴线对称的规则式构图,景观要素及建筑均分布于中轴线上(图5),植物以等距行列式分布,绿地多以直线进行划分。此外,该方案景观元素丰富且纪念性更强,长条形喷水池及铜像等西式园林景观要素在其他应征方案中并未出现,而其入口的三洞山门和临登石阶都可以在传统的中国纪念性空间中找到对应。

图5 鸟瞰分析图(作者扫描并改绘自沈安波提供的原件)

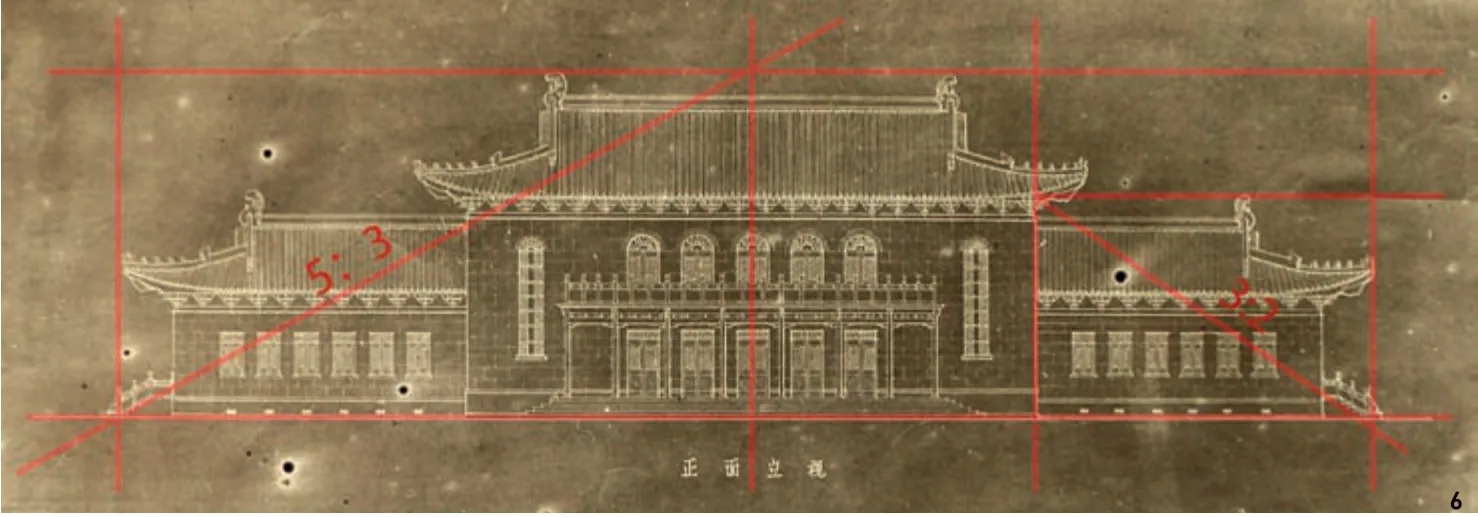

立面上,为了符合招标书中“发扬我固有建筑艺术及表彰时代精神”的要求,李華采用了同吕彦直在中山陵中的设计手法——以传统装饰为母题[14]。除中式歇山屋顶、斗拱和石台基外,他还在立面上大胆引入了白石弧形阳台作为门厅,并设置了竖向弧形长窗,整个立面色彩也以白色(石材)为主,这些西式元素的引入打破了传统中式风格的严肃(图4、6)。

经分析发现,其正立面半侧外轮廓矩形高宽比约为5:3,附属建筑的高宽比约为3:2(图6),这2种比例在西方古典建筑中较为常见。李華受到了传统学院派几何构图的影响并在方案中试图将传统建筑与西方古典构图比例融合,这也是该方案具有舒适美感的重要原因之一。

图6 立面比例分析图(作者扫描并改绘自沈安波提供的原件)

李華的设计风格与近代中西合璧的设计思潮有关,但应也受到了李锦沛早期“中式折中”风格的影响。相比其他应征方案,李華更好地将传统元素以现代的形式与材料进行了呈现,这与李锦沛早期建筑设计手法相似[15]。总之,李華在设计风格上较好地结合了中西方建筑的优点,发扬了固有建筑艺术,又彰显了时代精神。

3.2.2 符号移情——飞机与酒杯

据考,李華夺得首奖是因将飞虎队的飞机融进了设计中并得到了政府的认可,成为展览中大家最为喜闻乐见的方案②,根据图纸可看出其方案总平中主体建筑的轮廓也确与飞机相似(图7-a)。后续,该构图又被云南民众解读为双杯庆胜利(图7-a橙色部分,像西式高脚杯托着中式酒杯)②。他是否有意为之现无法考证,但可推测其应受到了现代建筑运动思潮中流线式建筑风格加功能主义的影响。此外,同期在“航空救国”理念下国内存在着大批“飞机楼”,尤其是同期的上海,而该时期李華正在上海从事建筑设计工作。

图7 飞机符号的全周期保留(a、b由作者扫描并改绘自沈安波提供的原件,c由抗战胜利纪念堂博物馆提供,d由知名历史博主鸿慈永祜即云南大学李睿宁拍摄并提供)

大众将对抗战胜利的期盼移情于该公园中,集体构建出了一种象征性的联想——对飞虎队的纪念性表彰,飞机符号也从“设计图纸-施工图纸-建成”全周期保留(图7),体现了时代对于以建筑为媒介的象征性形象的需求。

4 特征及启示

4.1 先进的理念

相比其他同类工程如南京中山陵或广州中山纪念堂,该项目在招标时就要求进行规划-景观-建筑“三位一体”设计,其设立初衷即为公园,而以上两者均是后期扩建为公园。相比之下,该项目重视了景观设计,在设计理念上具有先进性,为中山公园营建中的罕见案例。

在项目管理流程上,该项目从规划立项到举办图案竞赛及公开招标,再到后期省市对项目的双重监工的管理流程确保了该项目的施工质量。此外,邀请各界名流及长官等非专业决策者参与方案评议的流程强调了设计结果的开放性,自上而下和自下而上同时发生的设计方式在民国地方性建筑工程中具有一定的先进性。

上述先进性源于新规划与市政思想的导入。近代初期张维瀚引入了日本的市政管理经验与“田园城市”的规划思想[16],动荡时期丁基实与唐英等人则带来了20世纪30年代欧洲的规划思想⑤,人才及思想的输入使得先进的规划与市政理念得以在动荡时期昆明的城建实践中体现。

4.2 符合时代主题

方案的飞机符号体现了大众喜闻乐见的时代主题,而公众评议使得这一符号得以以建筑形式呈现。反观同期其他中山公园多以纪念及宣教为主题[17],而该项目则以抗战为主题落成并以飞机符号唤醒时代及地域的联想——飞虎队,构建了大众的共同认知,造就了“飞机掉进酒杯庆祝胜利”的佳话。正是由于契合时代精神,该项目成为一种地域与时代精神的象征,构建了园林-城市-社会在文化上的关联[18]。

4.3 缺乏山水营建及地域特色

昆明中央公园及中山纪念堂的修建虽可被视为昆明近代园林转型特征及其园林史中的重要标志[19],但相比昆明其他近代公园则缺乏对山水的营建、植物的培育及地域性特色。

纵观昆明其他近代公园,大观、圆通、翠湖等园均保持了粗犷的真山真水与“田园真趣”的特征,并继承了古典园林的风格[16],园林中的建筑也具有云南地域特色,然而中央公园并未体现上述优点。各应征方案中的植物布置均较简单,植物配置大都以草树为主且无详细说明,昆明的气候优势也未能发挥。以上不足是由于缺乏专业景观设计人员的参与、对景观设计的重视不足,以及后续苗圃栽培等工程未能如期实施而导致的。

5 结语

动荡时代中建筑业发展艰难,昆明作为后方枢纽为建筑及景观营建提供了珍贵的实践土壤。得益于内迁来的建筑人才,该项目得以以先进的理念营建,并体现了多元建筑思想的交融与规划理念的融合。此外,李華对于地域及时代符号的运用构建了地方-国家及个人-时代的共鸣,体现了近代公园初期游憩-文化价值转向的特征。

作为中山公园,该园跳脱了常规的纪念与宣教,以时代主旋律抗战为主题并引起了广泛的共鸣,属中山公园系列中的特例。作为城市公园,该园是昆明近代少有的新建大型公园,可被视为昆明近代园林转型的重要标志。

该项目中的优缺点亦可为当下提供借鉴与反思。项目中的非专业公众参与设计决策及设计结果的开放流程有利于个人-社会、公园-城市身份认同的构建,以及营造大众喜闻乐见的建筑与景观,在当下仍具参考价值。

项目的弊端也为重视风景园林在设计中的地位提供了反思。由于历史的局限,当时风景园林思想萌芽但学科未能系统发展[20],对于风景园林设计的重视程度普遍不足。该项目虽作为公园项目但缺乏公园及园林的特色,这也导致其建成后与城市的联系不足,这启示我们应重视风景园林学科的重要性,并进一步推进城中之园—园中之城理念的转变。

致谢:感谢前云南省人大常委会秘书长沈安波先生的鼎力相助、云南省档案馆杨萍与美国麻省理工学院Allison Schmitt提供的重要线索;感谢北京大学朱晓阳,复旦大学赵晓梅,昆明理工大学刘妍、张剑文、唐莉、余穆谛、游彦茹等老师在研究周期内给予的支持!

注释:

① 行政院关于修正管理营造业规则给云南省政府的训令,云南省档案馆,档案号:1106-003-00443-004。

② 引用自云南省电视台2016年拍摄的关于抗战胜利纪念堂的专题纪录片。

③ 内政部关于修建中山纪念堂应参照制式的指令,云南省档案馆,档案号:1106-004-04789-013。

④ 云南省政府关于抄发修建中山纪念堂办法给云南省民政厅的训令,云南省档案馆,档案号:1011-014-00044-018。

⑤ 源自笔者访谈沈安波先生时其提供的档案与口述。沈安波(沈长泰之子)曾任云南省人大常委会秘书长等职,因抗战胜利纪念堂管理处归其管辖,故他参与了抗战胜利纪念堂的多次修缮。沈安波先生整理了沈长泰遗留的档案,为本研究提供了重要线索,在此对沈先生的高风亮节和对本人研究期间的帮助特表感恩!

⑥ 摘录自云南省档案馆档案,档案号:1057-004-01129-0011。

⑦ 云南省社会处职员简历表(马运遥、甘自珍、沈长泰),云南省档案馆,档案号:1044-001-00362-035。

⑧ 云南省社会处为调沈长泰、周东序分别任监理、干事一案给云南社会服务处的指令,云南省档案馆,即云南省社会处为调沈长泰、周东序分别任监理、干事一案给云南社会服务处的指令,云南省档案馆,档案号:1044-001-00338-023。

⑨ 摘录自云南省档案馆档案,档案号:1106-004-02733-006。

⑩ 云南省政府关于派员出任云瑞公园工程委员会的训令,云南省档案馆,档案号:1106-001-01686-001。