肾功能联合BNP及血清白蛋白对老年心力衰竭患者并发Ⅰ型心肾综合征的预测作用

曾德菲 邢孔玉 李闰梅 陈玉柳

(海南医学院第一附属医院心血管内科,海南 海口 570102)

Ⅰ型心肾综合征(CRS1)是以心功能快速恶化并导致急性肾损伤为主要特征的临床综合征。该病起病急骤,若治疗不及时则预后较差,严重危害患者的生命健康。既往研究〔1〕发现,合并高血压、糖尿病、慢性肾功能不全等慢性基础病的老年人群罹患CRS1死亡的风险更高。故而,识别CRS1的危险因素并构建相应的联合指标对于临床早期识别高危患者并采取针对性地干预措施至关重要。国外对此已有初步研究〔2,3〕,认为心力衰竭程度、血清白蛋白水平及肾脏本身病变程度对CRS1风险影响较大,但鉴于种族、人群及治疗方式等方面的差异,国外有关结果可能并不适用于国内人群。因而本研究拟就老年心力衰竭患者合并CRS1的危险因素开展研究,为后续指导临床识别高危患者提供理论依据。

1 对象与方法

1.1研究对象 回顾性纳入2019年1月至2021年1月海南医学院第一附属医院就诊的124例老年心力衰竭患者为研究对象,其中男71例(57.26%),女53例(42.74%),平均年龄74(60~94)岁。纳入标准:①患者年龄≥60岁;②临床和实验室检查齐全。排除标准:①患者入院前即存在慢性肾脏病5期;②患者存在导致急性肾损伤的因素,如药物等。

1.2研究方法 通过电子病历系统收集患者的临床、实验室和超声检查数据。临床资料包括年龄、性别、合并疾病〔高血压、糖尿病、慢性肾脏病、慢性阻塞性肺疾病(COPD)、心律失常、心脏瓣膜病、冠状动脉粥样硬化性心脏病、脑血管病、外周血管病〕、Charlson并发症指数及所使用的药物〔洋地黄类药物、β受体阻滞剂、血管紧张素转化酶抑制剂/血管紧张素受体拮抗剂(ACEI/ARB)、利尿剂或钙离子通道拮抗剂〕。实验室检查数据包括入院时的血肌酐、尿素氮、B型脑钠肽(BNP)、血红蛋白(Hb)、总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白(LDL)、血尿酸(UA)、糖化血红蛋白(HbA1c)和血浆白蛋白(Alb)。超声检查资料包括左心室射血分数(LVEF)和是否存在舒张功能障碍等。

根据患者是否发生CRS1将患者分为CRS1组(n=49)和非CRS1组(n=75)。CRS1诊断标准:急性心力衰竭或慢性心力衰竭急性加重导致急性肾损伤。急性肾损伤的诊断标准:在48 h内,血肌酐上升≥0.3 mg/dl或在7 d内,血肌酐升至≥1.5倍基线值水平;或连续6 h尿量<0.5 ml/(kg·h)。使用慢性肾脏病流行病(CKD-EPI)公式〔4〕计算估算的肾小球滤过率(eGFR)。

1.3统计学分析 采用SPSS23.0中文版软件进行正态性检验、独立样本t检验、Mann-WhiteneyU检验、χ2检验进行比较、单因素分析、多因素二元Logistic回归分析。通过受试者工作特征(ROC)曲线以明确所构建的联合指标鉴别是否发生CRS1的曲线下面积(AUC)、敏感度和特异度。

2 结 果

2.1两组临床特征比较 与非CRS1组相比,CRS1组合并慢性肾脏病比例和Charlson并发症指数显著更高(均P<0.05)。两组年龄、性别构成、高血压、糖尿病、COPD、心律失常、心脏瓣膜病、冠状动脉粥样硬化性心脏病、脑血管病及服用的药物方面差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表1。

表1 两组临床特征比较

2.2两组实验室检查及心脏超声结果比较 同非CRS1组相比,CRS1组肌酐、尿素氮、BNP和HbA1c均显著升高,而eGFR和Alb均显著下降(均P<0.05)。两组Hb、TC、LDL、UA和舒张功能障碍比例方面的差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表2。

表2 两组实验室检查及心脏超声结果比较

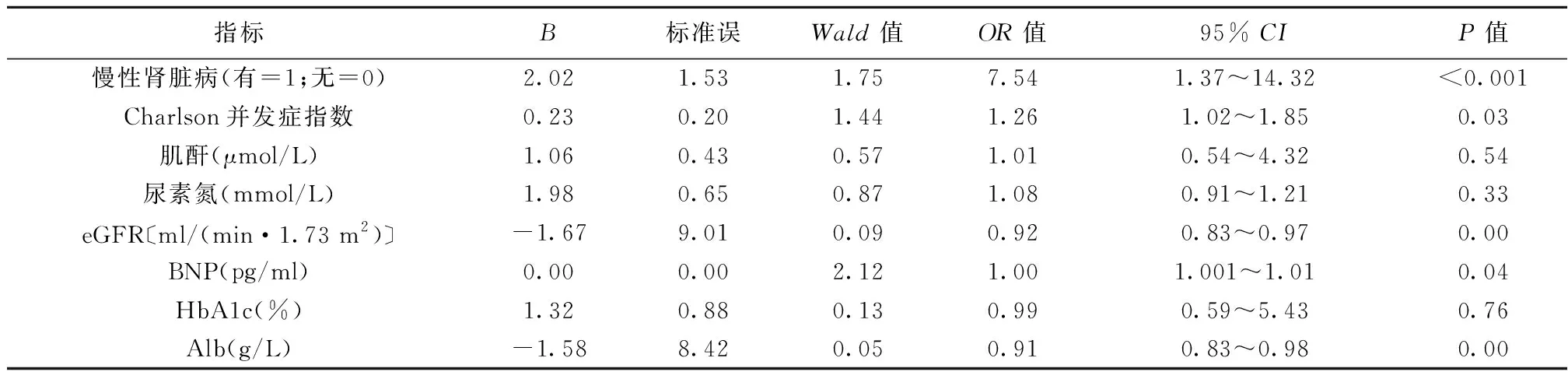

2.3影响老年心力衰竭患者发生CRS1的多因素分析 将单因素分析中P<0.1的变量带入二元Logistic回归,结果提示合并慢性肾脏病、Charlson并发症指数、eGFR、BNP及Alb是老年心力衰竭患者发生CRS1的危险因素。构建的回归方程为:F=4.87+2.02×慢性肾脏病(有=1;无=0)+ 0.23×Charlson并发症指数-1.67×eGFR〔ml/(min·1.73 m2)〕+0.004×BNP(pg/ml)-1.58×Alb(g/L)。进一步得出CRS1的联合指标:Y=ExP(F)/〔1+ExP(F)〕,其中Y为老年心力衰竭患者发生CRS1的概率。见表3。

表3 影响老年心力衰竭患者发生CRS1的多因素危险因素

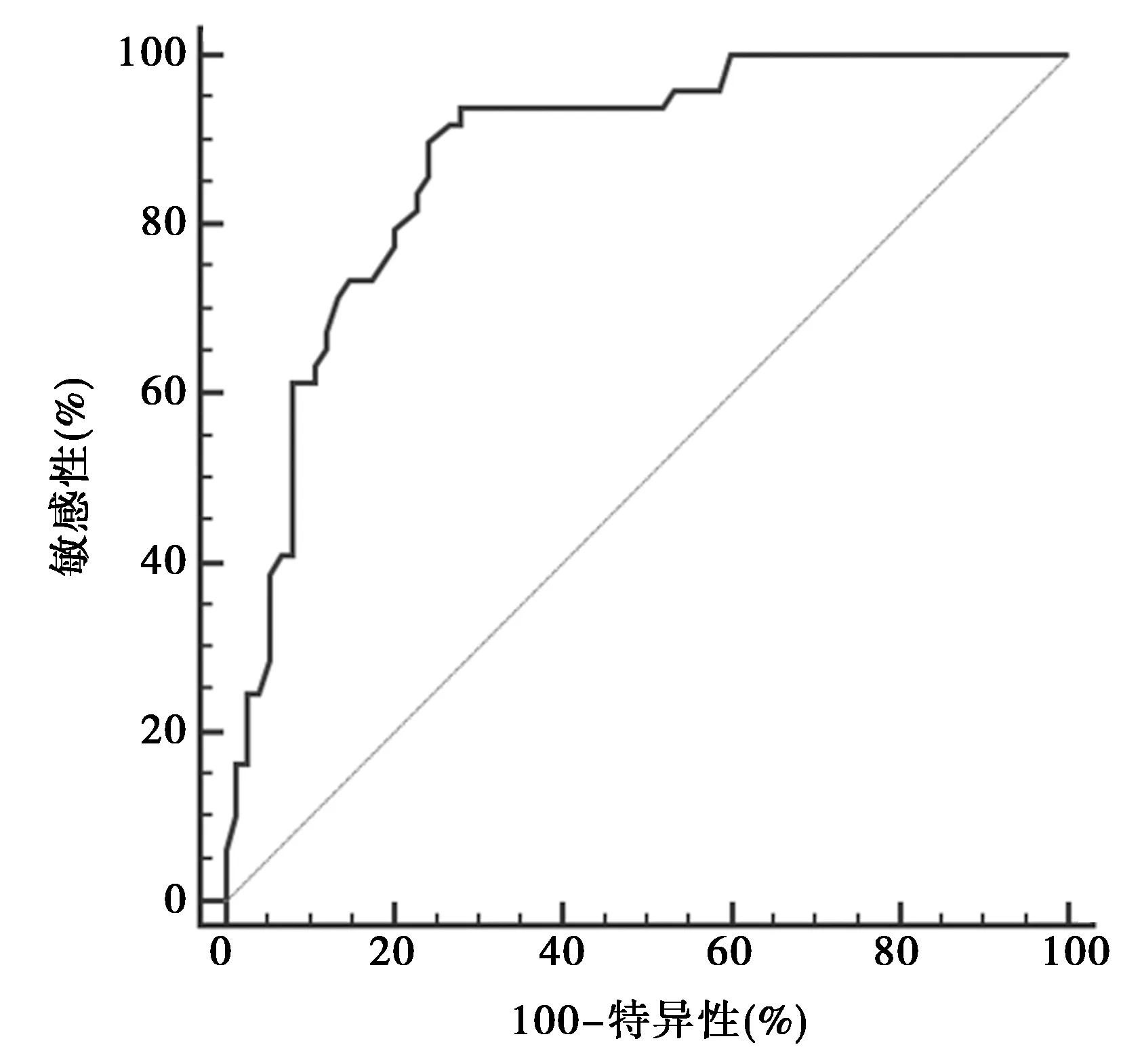

2.4风险模型效能评估 ROC曲线(图1)结果表明,本研究基于肾功能、Charlson并发症指数及BNP和Alb所构建的联合指标鉴别老年心力衰竭患者发生CRS1的AUC为0.88(95%CI:0.81~0.93),敏感性为93.9%(95%CI:83.1%~98.7%),特异性为72.0%(95%CI:60.4%~81.8%)。

图1 联合指标鉴别老年心力衰竭患者发生CRS1的ROC曲线

3 讨 论

目前已知心肾综合征包括5型,分别为CRS1~CRS5,其中以CRS1临床最为常见,以心功能急性恶化所致急性肾功能不全为主要临床特点。流行病学研究〔5〕发现,CRS1在心力衰竭患者中的发病率高达20%~34%,其住院病死率高达19.2%〔6〕,明显高于单纯急性心力衰竭,需要引起临床医师的格外注意。

本研究发现,合并慢性肾脏病、Charlson并发症指数高、BNP升高、eGFR及Alb降低是老年心力衰竭患者发生CRS1的危险因素。患者本身存在慢性肾脏病则在发生急性心力衰竭、肾脏血流灌注量减少时特别容易发生损伤〔7〕。董路晨等〔8〕报告,入院时患者的不同肾功能损伤情况对CRS的发生具有预测作用。Eren等〔9〕结果亦表明,罹患慢性肾脏病的心衰患者发生CRS1的风险是无慢性肾脏病患者的3.72倍。因此对于既往存在慢性肾脏病的老年心力衰竭患者需格外注意保护肾脏的器官灌注以降低CRS1的发生率。

Charlson并发症指数是常用来反映老年人群合并慢性疾病个数的指标。既往文献表明〔10〕,该指标能够较好地评估老年患者慢病共病的严重程度。像高血压、糖尿病等老年人群常见的慢性疾病能够对肾功能产生显著影响。此外,Hu等〔11〕研究表明,Charlson并发症指数高的患者不仅是老年心力衰竭患者发生CRS1的危险因素,而且该指标对患者的住院死亡率有一定的预判作用。

本研究发现入院时的eGFR降低亦是老年心力衰竭患者发生CRS1的危险因素,这与既往相关报道结果一致。例如,蔡璐等〔12〕开展的1 058例大样本研究结果发现,入院患者eGFR<60 ml/(min·1.73 m2)是CRS1的高危因素。潘宏伟等〔13〕在378例急性心肌梗死所致心力衰竭和CRS1的患者中亦证实基础eGFR降低是CRS1的独立危险因素。究其原因,可能与功能受损的肾脏对缺氧极为敏感,短暂或者轻度的血流动力学变化即可导致急性肾损伤。

BNP在心力衰竭时具有促进血管扩张及利尿等生理作用,在出现CRS1时由于肾素-血管紧张素-醛固酮系统的活化导致BNP的功能降低。与本研究结果类似,有学者发现BNP水平是慢性心力衰竭所致CRS2的危险因素〔14〕。血清白蛋白水平是CRS1的保护性因素,这点既往文献较少报道。Uthamalingam等〔15〕报道低白蛋白血症的心力衰竭患者更易发生3型和4型心肾综合征。然而,Funahashi等〔16〕在动物模型中证实,白蛋白通过介导肾小管毒性参与心力衰竭时CRS1的发病过程,提示外源性输注白蛋白可能会恶化而非改善CRS1。

基于肾功能、Charlson并发症指数及BNP和Alb本研究构建了CRS1相应的联合指标,证实该指标具有较好的鉴别效能。然而,需要指出的是,该指标仅来源于本中心数据,其外部推广仍需其他中心的数据加以验证和评估。

综上所述,合并慢性肾脏病、Charlson并发症指数高、BNP升高、eGFR及Alb降低是老年心力衰竭患者发生CRS1的危险因素。联合这些因素所构建的联合指标对于评估老年心力衰竭患者并发CRS1具有较高地评估效能。鉴于本研究受限于单中心、回顾性分析,所得结论尚需前瞻性、多中心研究加以验证。