重构废墟:高剑父《东战场的烈焰》图像叙事研究

文/陈文轩[广州美术学院岭南画派纪念馆]

1932年1月28日,日本帝国主义以保护侨民为借口在上海挑起战事,驻守上海的十九路军奋起抵抗。激战月余,主战场闸北区在炮火中被轰成瓦砾场。此时在南亚游历考察的高剑父从当地媒体获知淞沪战事消息,马不停蹄回国,于1932年2月7日即抵返广州。①次年,他根据淞沪战事创作的《淞沪浩劫》(图1,后更名为《东战场的烈焰》)即被各界普遍认为描绘了毁于日军战火的东方图书馆,被称为淞沪抗战的写真之作。但是这件广受关注和阐释的经典名作却有着异于史实的物象描绘的废墟身份,作品还在数年后更名,这些因素导致其承载的图像叙事无法盖棺定论。因此,展开这件经典作品的图像叙事研究,有助于还原其创作意旨,透视高剑父的画学思想与语言风格的变革,也有助于考察中国画表现战争废墟题材的内在机理。

图1 高剑父/东战场的烈焰166cm×92cm

一、图像考辨:两处废墟的身份之谜

从潘诺夫斯基的图像学理论角度出发,探讨《东战场的烈焰》图像学研究的第一层释义——即“前图像志”所得出的结论,既是对该作品所绘之物的界定,又是进一步讨论该作品“图像志”与“图像学”意义的基础前提。《东战场的烈焰》采用写实主义笔法,对淞沪战场废墟细节的还原程度较高,因此其画面主体所绘之物为何,成为以往关注、讨论的起点与焦点。学界关于《东战场的烈焰》描绘的主体物象主要持两种意见,其一认为是高剑父在虹口与闸北交界处北四川路的寓所,其二则是位于宝山路的东方图书馆。

持第一种意见的理由是《东战场的烈焰》前景所绘废墟,乃是沪上常见的新式里弄拱形弄门架构。如图2所示即位于商务印书馆及北四川路附近毁于战火的虬江路民居,建筑群面向马路有一道石质拱形坊门,横额有题字石匾作为地名导引,图2石匾上即题有“馨德坊”字样。这类坊门的高度、门柱上的雕花装饰,与高剑父作品的前景部分存在极高的相似性。20世纪20、30年代,高剑父夫妇侨居上海的两处住宅分别位于虹口北四川路的祥顺里和大德里。1927年6月2日,高剑父通过《申报》邀请印度文豪泰戈尔共同筹办“东方国际美术协会”的选址即在大德里寓所②。1912年以来,高剑父通过上海的平台有效地拓展自己的文艺事业,而家宅毁于一旦,他返回上海携家人撤离时眼前所见之景,很难不触动内心的悲愤与感伤之情。因此,从新闻摄影、文本史料与作品的互证而言,《东战场的烈焰》前景部分描绘高剑父在上海的寓所具有较大的可能性。

图2 被毁的虬江路民居

持后者意见的学者主要参考了简又文在《濠江读画记》中对该画的详细评述,以及1936年高剑父于南京、上海巡回举办师生画展时相关媒体的报道。据《申报》与《民报》1936年6月24日记载,《淞沪浩劫》“画东方图书馆之颓垣”“本市博物馆拟予收藏,以垂永久之纪念云”③。从报道内容来看,两家重要报纸在同一日报道高剑父师生展览活动时有许多重复之处。其中,《申报》登载的“高剑父畅论”版块,内容与高剑父旅印期间发表在《广州市政日报》副刊(1931年6月27日)上的《在中印联合第一次美术展览会上的讲话》高度一致。因此,高剑父师生展览的报道内容,由高剑父提供新闻通稿给报社的可能性较大。另一家媒体《金刚钻》对本次展览的说明更为详细:“某记者并请市长往观《淞沪浩劫》一幅,在场均极感触。此幅所绘者,为东方图书馆之残楼一角,颓墙破垣,令人回忆三年前淞沪巨大之创伤,而此创痛至今仍未恢复,今日重临此景,自难令人抑其悲切之感慨……”④从媒体报道来看,展览的主持人、观众及各大媒体对该画描绘物象为东方图书馆的信息相当确定。

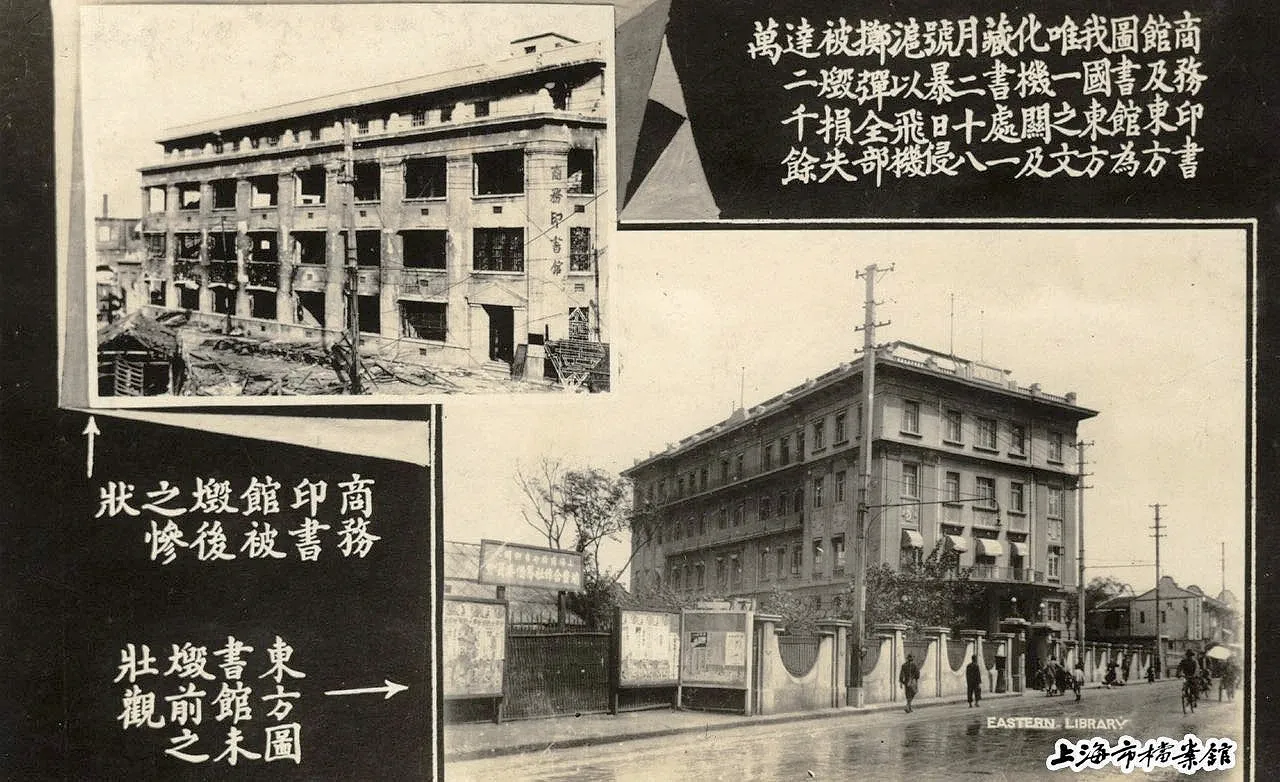

东方图书馆作为“一·二八”淞沪抗战中损失最大的文化机构之一,其不幸遭遇受到广泛的关注。东方图书馆自抗战伊始便遭受日军蓄意纵火,库存的46.3万余册藏书(含古籍近7万册),5万多张照片、地图、图表和绘画⑤被付诸一炬。该事件引起社会各界的强烈震动与激烈抗议,当局中央委员孙科、孔祥熙、吴铁城、程潜、李宗仁等于2月4日通电全国:“日本对我国‘交通文化教育机关,辄付一炬’,既激同胞公愤,且失世界同情,应即一致奋起,共救危亡。”⑥金陵大学等南京重要文化团体及教育机关特电世界各国民众宣布日本暴行,北平学术界中胡适、蒋梦麟、傅斯年、梅贻琦等人致电请美国哈佛大学校长罗威尔向胡佛总统建议“对日经济制裁时,亦谓日人炸毁中国民居及文化机关,损失极巨”⑦。高剑父在《对日本艺术界宣言并告世界书》中,也痛斥日军“焚捣各大学及商务印书馆、东方图书馆等中之重要文化机关”,表达了对此事件的关注与愤慨。因此,不少学者倾向于认同《东战场的烈焰》绘画主体表现的是东方图书馆。

但是,通过作品细读,将作品描绘的物象及其所承载事件的时空秩序,与“一·二八”新闻摄影进行对比,可以从中发现在以往研究中存在的误读。《东战场的烈焰》的尺寸接近六尺整张,以较小的俯视角度画成。画面前景与中景的建筑废墟构成主体物象和双重焦点,两处断壁颓垣以浓烟作明显隔断,远景以淡墨皴擦点染的方式勾勒出具有空气透视感的建筑群。冲天的火焰与烟灰让整个画面笼罩在赭红色调之中。前景一组废墟中的拱形门架显然作为建筑的身份特征而存在,中景的残破危楼显示建筑有拱形窗和罗马柱式阳台栏杆。远景包括有镬耳式山墙结构的房屋和巨大的圆柱烟囱,“可能正是基于‘还原’商务印书馆和东方图书馆在现实中所处的特定地理位置的考虑”⑧。目前未有可靠材料显示高剑父于何时重返上海,在带领家眷撤离虹口与闸北交界处北四川路的寓所时是否曾在闸北或虹口的废墟间写生。虽然宝山路上的东方图书馆与商务印书馆建筑群离高剑父的寓所相距仅1km,但他是否到访此地参观标志性的文化建筑也无从得知。

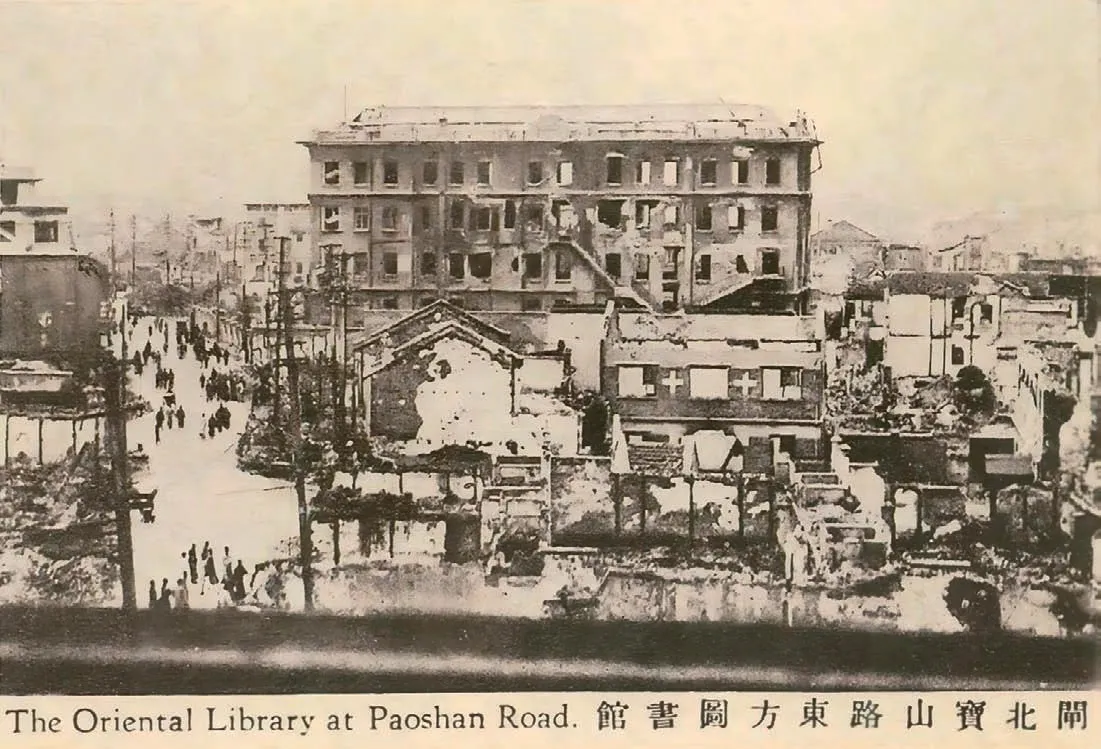

战后的新闻摄影显示,东方图书馆经历日军纵火和巷战后,建筑主体框架基本完好,并非仅剩断臂颓垣(图3)。东方图书馆落成于1924年,是当时闸北最高的钢筋混凝土建筑。建筑新古典主义风格,正面对称庄重,大门中间为装饰柱廊;楼体四面为直立石砖墙与方形窗;顶层水平挑檐,上设女儿墙栏杆,收头完整,中设石匾署“涵芬楼”。据当时报道,东方图书馆在战争打响后的第二天及第五天,两度燃起大火。《大美晚报》2月12日号描述“东方图书馆之骷骨依然耸立于一片焦土中,其熏黑危墙抑若为惨酷破坏行为留一纪念之标帜然”⑨,亦证明东方图书馆经历战火后骨架基本完好的状态。从《东战场的烈焰》中可见,中景为一座至少三层高的建筑残骸,其拱形窗框与东方图书馆方正的窗形明显相悖。因此,对照新闻摄影作图像分析,可以排除《东战场的烈焰》是直接描绘东方图书馆残骸的写生之作。

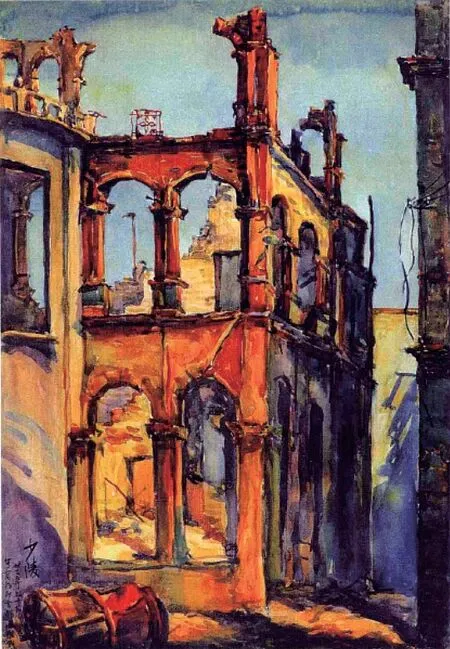

图3 闸北宝山路东方图书馆

虽然高剑父对《东战场的烈焰》所绘之物语焉未详,这件作品是否借助新闻摄影进行创作也无从得知,但是在同时期其他艺术家的作品中可以得到一些旁证。例如王少陵创作于1933年的水彩画《沪战后的商务印书馆遗迹》(图4)也描绘了一座至少三层高并且外立面均有拱形窗框的建筑残骸,与高剑父作品的主体部分具有较高的相似性。王氏的作品对被毁建筑及其所处的周遭环境等细节的刻画较为细致,运用严谨的透视原理以及光影表现,具有显著的写生记录性质。画面中硝烟已去,作为主体的一幢西式建筑在战斗过后被炸毁了房顶和部分外墙,门窗被烧光,仅留下几面危墙与数支残损的承重柱,这些细节特征与高剑父的作品不谋而合。虽然王氏的作品命名为商务印书馆,但是商务印书馆总厂的楼层高度、建筑结构、风格及战损状况均与对街而立的东方图书馆十分接近(图5),外墙没有明显坍塌和破损。因此王氏这张写生意味浓厚的作品描绘的物象很可能是商务印书馆所属的其他建筑,而非总厂。据报道,战斗打响后,“日本飞机多架翱翔闸北空际接连向本馆总厂掷下炸弹六枚。第一弹中印刷部,第二弹中栈房……火起后日机复继续掷弹,于是全厂皆火”⑩。从战后多家媒体报道的情况来看,商务印书馆附属的建筑群受损程度不一。在此情况下,为突出战场的惨烈与损失的惨重,高剑父和王少陵选择受损最为严重的印刷部或栈房(即仓库)等作为描绘主体和典型,具有较大的可能性。

图4 王少陵/沪战后的商务印书馆遗迹水彩画55cm×38cm 1933年

图5 未毁前的东方图书馆及被毁后的商务印书馆

二、战争废墟的题材与笔墨创造

自鸦片战争之后的近百年间,国画家们几乎没有留下反映战乱史实和废墟的作品,中国画作为历史悠久的成熟艺术门类,在侵略者缔造的战祸面前集体沉默的现象发人深省。1931年“九·一八”事变之后,中华民族日益陷入严重的危机,在此背景下,《东战场的烈焰》横空出世。作为最早的抗战题材中国画,该作品不仅为中国画增添了新鲜和有价值的题材,还跻身于抗战动员艺术的主流,从饱受质疑的国画界发出了强有力的呐喊。因此,《东战场的烈焰》调和适宜表现战争废墟的笔墨语言,从全新的题材中创造图绘范式,在中国画史上具有开创性的意义。

《东战场的烈焰》一反文人画避世自娱的价值取向,直接把社会焦点事件淞沪抗战写成国画,发掘出战争废墟的全新题材,为中国画史开一生面。作品的内在创作理念也充分体现战争废墟入画需要克服现代转型和语言变革的种种难题。废墟是西方美术的经典母题,但在中国绘画传统当中,废墟图画却凤毛麟角。据巫鸿考证:“在我所检查的从公元前5世纪到公元19世纪中叶的无数个案例中,只有五六幅作品描绘了荒废颓败的建筑。”其中有些作品即使主题与落款已载明描绘断壁颓垣的景象,但“画中的建筑物却没有丝毫破损的痕迹”⑪。因此,高剑父创作《东战场的烈焰》时,无法在古代绘画中匹配相应的范式和语言。

高剑父提倡新国画应达到“现实的题材,是应该要见那样,就可画那样的”⑫视觉效果。为了还原战场废墟的质感和氛围,保留中国画的笔墨特点与视觉张力,“折衷中西,融汇古今”是高剑父打破传统图像资源匮乏局面、创造战争废墟图绘范式的有效路径。关于该作品的构图,有不少学者认为与高剑父创作于1930年前后的三件《火烧阿房宫》如出一辙,而这三件作品在一定程度上借鉴了日本现代美术家木村武山(1876—1942)完成于1907年的作品《阿房劫火》。诚然,《东战场的烈焰》无论废墟和烟云的布局,还是火焰灰烬的动势走向都与《火烧阿房宫》高度相似,不排除高剑父以这些作品为图式蓝本完成创作。但从作品的尺寸看来,三件《火烧阿房宫》仅一平尺大小,与将近六尺整纸的《东战场的烈焰》相去甚远,很可能是高剑父通过临仿木村武山的作品进行语言变革实验的练习之作。这一系列实验揭示高剑父对战争主题、题材以及火焰飞扬的绘画语言产生了强烈兴趣,在不久后的《东战场的烈焰》创作中,也体现了他处理相关题材的心得。《东战场的烈焰》运用传统国画中的高远、平远构图法,同时巧妙运用了西方绘画中常用的三角形构图,有效突出中景废墟的雄伟险峻和整体画面的均衡感。作品采取分段式构图,两处废墟中间以浓烟分隔,画面中产生大面积留白。这种类似传统山水画中云山雾绕的表现方法在本作品中的运用,一方面是为了分隔两处身份不同的废墟,突出战争废墟的支离破碎之感,营造出具有散点透视的“集锦”效果。另一方面是保持传统山水画“留白”布局的审美习惯,起到区分主次、平衡重心和虚实对比的作用,杜绝了以满目疮痍的废墟建筑充塞画面的画法,以空疏留白作为意境和节奏的调节手法,烘托战场废墟的悲凉之感。

作品折衷了传统国画中“以线写形”的笔法和西洋绘画的光影明暗、透视原理等造型手段,在保留笔墨和气韵的同时,赋予战争废墟结实的体积感和真实的现场感。画面近景中凌乱倒塌、焦黑折断的电线杆具有生动的木头质感,光滑完整的拱形弄门表现出坚硬的石质结构,电线则以爽利的线条急速盘旋,表现了橡胶电线的弹性。再加上中景废墟建筑残存砖墙的边缘线所体现的坚硬质感,远景仅草草几笔便勾勒出民居的鲜明地域特征——镬耳式山墙以及重檐牌坊,这些用笔充分展现高剑父纯熟的以线写形能力。虽然高剑父没有系统学习西画素描,但废墟墙体采用了较为准确的透视比例,以斧劈皴勾斫断面,展现遒劲笔线的同时使建筑物的阴阳向背产生了更接近肉眼观看的现代视觉效果。作品的背景展示了遮天蔽日的火焰和浓烟,加剧了战祸的惨烈程度,让人印象深刻。大面积运用排笔营造剧烈变动的气势与排场,是高剑父惯用的手法,在《松雪老猿》(1920年)、《风雨骅骝》(1925年)、《文明浩劫》(1941年)、《狂浪攀虹欲上天》(1944年)等作品中都有直接的体现。上述作品无一例外都采用淡墨大幅度斜扫,表现疾风骤雨的摧枯拉朽之势,目的都是为了营造视觉真实感,与一尚留白的传统文人绘画拉开距离。高剑父自东渡日本后受到日本及西洋美术的冲击,对具有强烈视觉冲击力的绘画语言产生了浓厚的兴趣,在不少作品中融合运用西洋画学的光影、调子与块面造型,同时保留、发展刚健燥硬的浙派笔法,形成极致苍辣抑或荒寒的画风。这不仅与高剑父早年游学接触到并受之启发的近代京都画派有密切关联,还与“龚自珍时代以来士人忧国忧民的忧患意识和积极挺身入世、狞厉张扬的进取精神尤有关系”⑬。由此可知,《东战场的烈焰》试图调和传统笔墨与西洋画造型方法,在绘画语言的革新方面作了许多折衷性的尝试,力图以一种能表现目之所见、心之所感的现代国画,引领中国画的现代转型。

三、一种“超越再现”的图像叙事

关于《东战场的烈焰》的讨论,往往基于高剑父一以贯之的“写生——创作”再现性图绘模式。但这件作品不囿于忠实再现高剑父观看经验,而是显示他试图超越图画的再现性,以重组废墟时空秩序的方式,为观众构建一种极具在场感和视觉冲击力的图像叙事。总览高剑父的作品,除了摹古拟笔和应酬写意类型的作品,他大部分山水、花鸟创作均显示出较强的写生意味,甚至留存有许多与之相匹配的写生稿,这与高剑父早年入居廉门下习画之初便建立起再现性图像写生创作模式息息相关。20世纪30年代初,高剑父经南亚壮游借鉴吸收了印度、波斯古今艺术语言,追溯唐宋绘画传统的源头并再次反思了明清以来中国绘画失落的成因。归国后,高剑父在新一轮的折衷实践中,尝试将气候特征与时空意识融入画中,进一步增强画面的真实感和可读性,建构一种匹配目之所见与心之所感的“新国画”。《东战场的烈焰》即是发端于这段时期的重要作品。

高剑父以写实性的图绘语言对废墟的时空秩序进行了重构,以“目击者视角”的方式书写战争现场的“二次历史”,让观众的视觉体验进入作品的图像叙事体系。在淞沪抗战中,闸北尤其是商务印书馆、东方图书馆所处的宝山路作为两军对峙的主要战线,遭受了最猛烈的空袭和炮轰,可能因此导致双方激战现场的摄影照片少之又少,国人往往只能通过阅读报刊媒体的文字去想象这场战争。高剑父也不例外,但他选择将战争的现场描绘出来,为国人提供一种更直接抵达历史现场、贴近感受战争冲击的观看方式。《东战场的烈焰》以目击者的视角进行描绘,画面中整个城市笼罩在冲天的赤焰之中,表明了战斗进行时的状态,使观者似乎能从中听到熊熊烈火燃烧的声音。战后被炸成断壁颓垣和烧剩骨架的房屋、倾倒的电线杆和乱成一团的电线、散落的瓦砾,都以较为写实的笔墨绘成,作为日军侵略上海的物证而存在。画面中没有表现受难的人民,仅以建筑废墟控诉战争的残酷,虽然在一定程度上消减了即时性,但却赋予作品时间上的延续性——“战火还在燃烧,时间、空间还在延续,在虚实变幻的时空结构中,悲愤、忧伤和焦虑等主观情绪得到了更为充分的发泄和表现”⑭,让观众们更真切地感受国家受难的种种情绪。

文艺理论家米克·巴尔强调“读者导向”极为重要,读者作为视觉叙事的重要角色是实现图像个性化表达的关键要素,她认为“图像中时间的发生和发展使图像具有了叙事功能,而构成整个叙事体系的就包括观看者的视角和视线”⑮。高剑父在创作时,显然考虑到了观众的因素:一方面,《东战场的烈焰》写实主义笔墨与西洋画学原理的结合,沿袭了高剑父自游学日本以后一以贯之的实用美术追求,目的在于启发民智,最终达到“群体致知”;另一方面,擅长于题款中以诗论画的高剑父,在这件作品中仅署穷款,这与他同时期其他作品大相径庭,很可能是为了照顾国际观众的欣赏习惯。当观众们凝视这件与真人等高的巨幅作品时,很自然就能读懂其写实性的图绘语言,联想起闸北一夕被毁的史实,他们的视觉体验由此进入作品图像叙事的体系之中。

《东战场的烈焰》中的废墟被赋予纪念碑式的形象,以象征手法获得超越再现纪实性的视觉效果。如前文所述,高剑父这件作品试图描绘淞沪抗战中的闸北,但与同时期其他艺术家的表现方法存在巨大差异。例如王少陵的水彩画《沪战后的商务印书馆遗迹》较为忠实地还原再现商务印书馆建筑群的真实状况,对主体对象与相邻建筑的楼距、光影、周边残余物都做了细致的交代,属于典型的再现纪实性绘画。张云乔的巨幅油画《血战宝山路》则以历史画的形式描绘中日军队在宝山路展开街巷壕堑战的场景。画面中的建筑街景和人物形象都采用传统油画的写实笔法绘出:十九路军将士英勇作战的身姿,战场上突如其来的爆炸,空中盘旋俯冲的敌机,燃起烈火的东方图书馆和商务印书馆总厂……这一切仿佛将“一·二八”抗战中的标志性的战事作了全景式的再现,一定程度上发挥了战地摄影的纪实功能,具有极强的视觉冲击力和情感召唤力。《东战场的烈焰》没有直接描绘军队血战的场景和敌军轰炸纵火的暴行时刻,也没有如实再现战后枯骨耸立的钢筋混凝土建筑,而是用具有饱满体积感、重量感和光影变化的写实主义笔墨,将建筑残骸的形体进一步削减和孤立,直至塑造成一座高耸入云的纪念碑式建筑,“赋予了废墟一种特殊的纪念碑性”⑯。以千疮百孔的纪念性遗迹作为淞沪抗战的集体记忆和泣血控诉,是高剑父在缺乏直接观看经验的前提下所做的一种尝试。这种纪念碑式的形象描绘不仅引导观者以目击者的视角近距离感受战争的残酷无情,还赋予无言的废墟一个复合的身份——淞沪抗战中毁于战火的文化馆所。商务印书馆和东方图书馆被毁是我国文化史上一场罕见的浩劫,为了突出表现这一事件,高剑父在这件作品中重构战争废墟,不惜以削减“图像证史”的再现纪实性为代价,塑造了一座淞沪抗战纪念碑,揭露侵略者企图摧毁我国文化机关的险恶用心。作品突破了再现性写生与纪实性摄影的限制,给观者营造了极强的在场感和撼人心魄的视觉冲击力。

结语

《东战场的烈焰》是一件难以按传统画科归类的先锋之作,在高剑父乃至中国近现代美术史的作品序列中也是非常杰出和具有研究阐释空间的经典之作。从功能性考量,这件作品应归属于叙事性较强的历史画或时事画的范畴。本文选取了叙事学的切入角度,对以往研究中存在的误读和忽视点展开讨论,挖掘这件“新国画”在中国美术发展史中的种种开创性价值。

关于《东战场的烈焰》的图像叙事研究,还有许多细节有待考证和探讨,比如创作的具体年份——与1933年5月高剑父发表于《艺风》杂志上的《对日本艺术界宣言并告世界》中提到的“将此次东北、上海战地惨状图绘宣传”⑰是否有直接关联?或是参加上海或广州纪念“一·二八”周年活动的应征之作?作品命名的改变究竟是旧作新题,还是应1939年中苏美展征集而重新绘制?这些问题若能得到解答,将有助于进一步理解高剑父的创作动机和思想状态,也为研究他的艺术思想在1930年代初期这个时势剧烈动荡时期中的变化,乃至中国画坛以抗战国画为引子酝酿现代转型的过程,提供更贴近历史现场的观察点和更为可靠的史料支撑。

注释:

①林亚杰、朱万章主编:《广东绘画研究文集》,岭南美术出版社,2010,第423页。

②洪再新:《学术与市场:从黄宾虹与张虹的交往看广东人的艺术实验(上)》,《荣宝斋》2004年第3期,第64页。

③《高剑父师生画展》,《民报》1936年6月24日,第8版。

④《高剑父师生国展预展参观人物志》,《金刚钻》1936年6月25日,第1版。

⑤上海市闸北区志编纂委员会编:《闸北区志》,上海社会科学院出版社,1998,第1250-1251页。

⑥⑦⑨⑩商务印书馆善后办事处编:《上海商务印书馆被毁记》,商务印书馆,2016,第30页、第31页、第122页、第11页。

⑧⑭李伟铭:《战争与现代中国画:高剑父的三件绘画作品及其相关问题》,《文艺研究》2015年第1期,第123页、第122页。

⑪⑯巫鸿:《废墟的故事:中国美术和视觉文化中的“在场”与“缺席”》,上海人民出版社,2012,第7页、第151页。

⑫⑰高剑父:《高剑父诗文初编》,李伟铭辑录整理,广东高等教育出版社,1999,第231页、第142页。

⑬李伟铭:《图像与历史:20世纪中国美术论稿》,中国人民大学出版社,2005,第389页。

⑮米克·巴尔:《叙述学:叙事理论导论》,北京师范大学出版社,2015,第52页。