家庭与职业的双重时间:境外中国女性学者生命历程研究*

王炳钰

一、导论

随着全球化进程的加速与知识经济的蓬勃发展,高等教育产业日益国际化,学生、学者与教育资源的跨境流动也愈加广泛和频繁。①Bingyu Wang,“Time in Migration:Temporariness,Precarity and Temporal Labour amongst Chinese Scholars Returning from the Global North to South,”Journal of Ethnic and Migration Studies,vol.46,no.11(July 2019),pp.2127-2144.在这一背景下,跨境流动学者规模日渐扩大并逐渐成为全球移民浪潮的重要组成部分。本研究将学术流动个体定义为由一个国家(或地区)永久或暂时地迁移到另一个国家(或地区)工作和生活的高等教育领域的教师或研究人员。①Bingyu Wang and Jingfu Chen,“Emotions and Migration Aspirations:Western Scholars in China and the Navigation of Aspirational Possibilities,”Journal of Ethnic and Migration Studies,vol.47,no.15(May 2020),pp.3437-3454.已有研究多从政治经济视角看待流动学者,考察其对于国家人才战略和知识经济发展的作用,而较少从个体维度探究其细微具体的日常生活图景。②Ajay Bailey and Clara H.Mulder,“Highly Skilled Migration between the Global North and South:Gender,Life Courses and Institutions,”Journal of Ethnic and Migration Studies,vol.43,no.16(July 2017),pp.2689-2703.同时,现有研究倾向于将学术流动看作学者获得向上社会流动和资本积累的必要途径,而相对较少关注其为个体带来的障碍与挑战。③Maggi W.H.Leung,“Social Mobility via Academic Mobility:Reconfigurations in Class and Gender Identities among Asian Scholars in the Global North,”Journal of Ethnic and Migration Studies,vol.43,no.16(July 2017),pp.2704-2719.正因如此,学术流动个体的“跨国人力资本”身份被过多强调,而其在职业发展、家庭与个人生活等方面的鲜活体验及其整体的生命历程则需要进一步被关注与探讨。④Bingyu Wang and Jingfu Chen,“Emotions and Migration Aspirations:Western Scholars in China and the Navigation of Aspirational Possibilities,”pp.3437-3454.本文也正代表着这方面的努力,以重新审视学界和公共话语对于学术流动的浪漫化想象,揭示传统上被视作精英的学者个体的流动过程远非顺遂,而是充满着一系列不确定性与颠沛流离。

学者提出性别在跨境学术流动中起着重要作用,深刻塑造着个体的流动模式与轨迹。⑤Başak Bilecen and Christof Van Mol,“Introduction:International Academic Mobility and Inequalities,”Journal of Ethnic and Migration Studies,vol.43,no.8(May 2017),pp.1241-1255.其中,社会文化和职业发展体系等方面的一系列性别化规范与障碍使女性学者相对缺乏参与跨境学术流动的机会,并导致其在流动历程中可能面临比男性更加困难的资本积累过程。⑥Heike Jöns,“Transnational Academic Mobility And Gender,”Globalisation,Societies and Education,vol.9,no.2(June 2011),pp.183-209.研究进一步指出,女性流动学者面临职业进阶、家庭生活以及移民身份等多层面的时间冲突,在生命历程进阶中承受着更加复杂的时间困境,因此可能会拥有与男性学者截然不同的流动体验。⑦Scott Cohen,Paul Hanna,James Higham,Debbie Hopkins and Caroline Orchiston,“Gender Discourses in Academic Mobility,”Gender,Work&Organization,vol.27,no.2(February 2020),pp.149-165.但现有研究较少具体关注女性流动学者这一群体,其在跨境语境下所特有的与性别相关的时间约束和体验以及性别对其整体流动历程的影响更是需要进一步被挖掘。

基于此,本文将在“时间与移民”的理论框架下探讨女性学者在跨境流动过程中所经历的与性别相关的时间困境与支持。过去十年间,移民研究领域出现“时间转向”(temporal turn),学者们逐渐强调时间(性)视角对于理解个体流动过程的重要意义和必要性,并将其视作与空间视角并重的基础性研究主题。⑧Francis L.Collins and Sergei Shubin,“The Temporal Complexity of International Student Mobilities.”in:Elizabeth Mavroudi,Ben Page,and Anastasia Christou,eds.,Timespace and International Migration,Cheltenham:Edward Elgar,2017,pp.17-32;Melanie B.E.Griffiths,“Out of Time:The Temporal Uncertainties of Refused Asylum Seekers and Immigration Detainees,”Journal of Ethnic and Migration Studies,vol.40,no.12(December 2014),pp.1991-2009;Bingyu Wang,“Time in Migration:Temporariness,Precarity and Temporal Labour amongst Chinese Scholars Returning from the Global North to South,”pp.2127-2144.跨境流动过程中,个体面临来自移民政策、社会文化、生理变化等不同方面的客观的时间结构与制约,并生成持续变化的、充满情感的移民时间性。①Bingyu Wang,“Time in Migration:Temporariness,Precarity and Temporal Labour amongst Chinese Scholars Returning from the Global North to South,”pp.2127-2144.具体来说,本文聚焦于境外中国女性学者②“境外中国女性学者”指的是从中国内地流动到境外高校和科研机构任职的中国女性学者。根据《中华人民共和国出境入境管理法》,“境外”地区包括中国香港和中国澳门两个特别行政区以及中国台湾地区。,点明并关注“职业时间(性)”(career times/temporalities)与“家庭时间(性)”(family times/temporalities)两个时间维度,重点探讨以下两个问题。第一,性别相关的一系列障碍如何生成和塑造境外中国女性学者在职业与家庭领域的时间困境和冲突,并影响其生命历程进阶。第二,境外中国女性学者个体如何在跨境语境下受到性别化支持并在此基础上进行能动性实践以推进职业与家庭的协调和相对均衡发展。由此,本文将时间视角引入学术流动研究领域,考察女性流动学者性别化的时间体验,挖掘跨境学术流动体系内部潜在的性别化因素及其不平等权力关系,在理论和实证上促进移民研究领域的发展。

二、境外中国女性学者:时间、性别与跨境学术流动

(一)境外中国女性学者

长期以来,女性学者在职业发展中面临一系列正式或非正式层面的不平等权力关系,相比男性往往有着更加劣势的职业表现和发展机会。③朱依娜、何光喜:《学术产出的性别差异:一个社会网络分析的视角》,《社会》2016年第4期;Theresa O'Keefe and Aline Courtois,“‘Not One of the Family’:Gender and Precarious Work in the Neoliberal University,”Gender,Work&Organization,vol.26,no.4(January 2019),pp.463-479.如黄俊铭等人对于83个国家150万名学者发表数据的研究发现,虽然全球范围内女性学者比例日益增长,但女性的学术职业生涯更易中断,科研总产出一般低于男性,且职业前景更加受限。④Junming Huang,Alexander J.Gates,Roberta Sinatra and Albert-LászlóBarabási,“Historical Comparison of Gender Inequality in Scientific Careers across Countries and Disciplines,”Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,vol.117,no.9(February 2020),pp.4609-4616.同样,中国学术界中高层次女性人才也较为缺乏,尽管在读博士生中女性占比日渐升高并于2019年已达到41%⑤具体数据见《2019年中国教育统计年鉴:各级各类学校女学生数》,http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/jytjsj_2019/qg/202006/t20200611_464800.html。,然而同年中国科学院院士、中国工程院院士中女性占比分别为6%和5.3%,国家级相关人才计划入选专家学者中女性比例也仅为10%左右,这与女性学者在相关决策中的缺席、家庭方面的压力等因素密不可分。⑥详细内容见《〈支持女性科技人才在科技创新中发挥更大作用的若干措施〉政策解读》,2021年7月20日,http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/zcjd/202107/t20210720_175987.html。

学术流动逐渐成为学者追求职业发展的重要渠道,但女性学者有着较少的参与机会和更加困难的流动体验。⑦Heike Jöns,“Transnational Academic Mobility And Gender,”pp.183-209;Maggi W.H.Leung,“Social Mobility via Academic Mobility:Reconfigurations in Class and Gender Identities among Asian Scholars in the Global North,”pp.2704-2719.吕文晶等学者指出,中国109所高校内发生过跨区域职业流动的学者中仅有31.96%为女性,这在一定程度上归因于女性学者所面临的家庭负担和职业歧视。①吕文晶、陈劲、刘进:《中国女性学术职业流动悖论——学术劳动力市场分割的视角》,《河北师范大学学报(教育科学版)》2018年第1期。也有研究指出,参与跨国流动的年轻学者中男女比例几乎相同,但35岁之后女性学者因照料子女等家庭义务而变得难以流动,此时其流动性远低于同年龄段的男性学者。②Regula J.Leemann,“Gender Inequalities in Transnational Academic Mobility and the Ideal Type of Academic Entrepreneur,”Discourse:Studies in the Cultural Politics of Education,vol.31,no.5(December 2010),pp.605-625.而对于已处于跨国流动中的女性学者,她们实则还额外经历着自全球南方向北方流动所带来的困难。面对全球南北方国家之间较为不同的社会文化环境和招聘标准以及学术资源分配的不平等,许多亚裔女性学者较难在移居国劳动力市场中获得与母国相同的职位。对于澳大利亚大学中亚裔学者的研究发现,即使同为少数族裔,亚裔女性学者相比男性职业晋升机会更加稀缺。③Nana Oishi,Workforce Diversity in Higher Education The Experiences of Asian Academics in Australian Universities,2017年11月,https://findanexpert.unimelb.edu.au/scholarlywork/1271005-workforce-diversity-in-higher-education--the-experiences-of-asian-academics-in-australian-universities,2021年12月27日。也就是说,由于国籍和性别身份上的双重劣势,境外中国女性学者成为了全球学术界中的“双重陌生人”(double strangers)④Barbara Czarniawska and Guje Sevón,“The Thin End of the Wedge:Foreign Women Professors as Double Strangers in Academia,”Gender,Work&Organization,vol.15,no.3(April 2008),pp.235-287.,面临相对更加艰难的职业发展和流动历程,遭受着更加颠沛流离的时间体验。⑤Maggi W.H.Leung,“Social Mobility via Academic Mobility:Reconfigurations in Class and Gender Identities among Asian Scholars in the Global North,”pp.2704-2719.

由此可见,境外中国女性学者在流动过程中面临着多方面的特定时间压力和生命历程进阶障碍。而正是这些日常层面上工作与生活中所面临的时间困境深刻的影响着女性学者的生活质量和个人幸福感,进而形塑着其在跨境层面流动意愿和决策的生成。

(二)时间、性别与跨境学术流动

20世纪期间,女性群体逐渐出现于移民研究的视野中,但直至70年代女性在相关研究和政策话语中仍常常被默认为妻子或女儿的形象、作为男性移民的家庭成员而迁移。⑥Asuncion Fresnoza-Flot and Kyoko Shinozaki,“Transnational Perspectives on Intersecting Experiences:Gender,Social Class and Generation among Southeast Asian Migrants and Their Families,”Journal of Ethnic and Migration Studies,vol.43,no.6(January 2017),pp.867-884.此后,随着社会科学中女性主义研究的蓬勃,研究者逐渐意识到女性移民形象的缺席以及女性在移民过程被预设的被动状态和在家庭中的附属地位,并开始探讨和强调女性移民个体自身的流动历程和体验。⑦Asuncion Fresnoza-Flot and Kyoko Shinozaki,“Transnational Perspectives on Intersecting Experiences:Gender,Social Class and Generation among Southeast Asian Migrants and Their Families,”pp.867-884.

近二十年来,越来越多学者开始关注国际留学生⑧Fran Martin,“Overseas Study as Zone of Suspension:Chinese Students Re-negotiating Youth,Gender,and Intimacy,”Journal of Intercultural Studies,vol.39,no.6(November 2018),pp.688-703.、职业技术人员⑨Anu Kõu,Clara H.Mulder and Bailey.Ajay,“‘For the Sake of the Family and Future’:The Linked Lives of Highly Skilled Indian Migrants,”Journal of Ethnic and Migration Studies,vol.43,no.16(July 2017),pp.2788-2805.等女性高技术移民,考察其在流动过程中的职业表现、家庭生活与个人身份认同。其中在学术流动领域,芮古拉·莉曼(Regula Julia Leemann)、海克·琼斯(Heike Jöns)、梁慧娴(Maggi W.H.Leung)等为代表的学者考察了不同国家女性学者的流动轨迹与生活处境,并着重探讨其在职业发展机会上的弱势地位和相较男性学者的低流动性。①Regula J.Leemann,“Gender Inequalities in Transnational Academic Mobility and the Ideal Type of Academic Entrepreneur,”pp.605-625;Heike Jöns,“Transnational Academic Mobility And Gender,”pp.183-209;Maggi W.H.Leung,“Social Mobility via Academic Mobility:Reconfigurations in Class and Gender Identities among Asian Scholars in the Global North,”pp.2704-2719.但总体上,现有研究对于女性学者在流动过程中的不平等待遇和体验依旧关注较少,未能充分探讨跨境学术流动中的性别权力关系如何被生成与再生产。②Martine Schaer,Janine Dahinden and Alina Toader,“Transnational Mobility among Early-Career Academics:Gendered Aspects of Negotiations and Arrangements within Heterosexual Couples,”Journal of Ethnic and Migration Studies,vol.43,no.8(May 2017),pp.1292-1307.

的确,在如今全球学术体系中,学者面临着愈加复杂的时间要求和规范,其日常工作和生活日益呈现出短期化、高速化与碎片化的时间状态。③Nick Osbaldiston,Fabian Cannizzo and Christian Mauri,“‘I Love My Work But I Hate My Job’—Early Career Academic Perspective on Academic Times in Australia,”Time&Society,vol.28,no.2(May 2019),pp.743-762.不可否认,短期雇佣合同在学术劳动力市场中日渐普遍,众多年轻学者往往只能持续受雇于短期职位而难以获得长期或终身教职,成为所谓的“学术底层”(academic underclass)。④Bingyu Wang,“Time in Migration:Temporariness,Precarity and Temporal Labour amongst Chinese Scholars Returning from the Global North to South,”pp.2127-2144.同时,由于不断加快的工作节奏,许多学者长期身处工作与生活的“快车道”之中,遭遇持续加剧的时间压力和紧张感受。⑤Filip Vostal,“Academic Life in the Fast Lane:The Experience of Time and Speed in British Academia,”Time&Society,vol.24,no.1(March 2014),pp.71-95.此外,学者还面临着愈加多元和苛刻的考核要求,需要承担学术科研之外的大量事务性工作,其日常时间愈发呈现碎片化样态。⑥Nick Osbaldiston,Fabian Cannizzo and Christian Mauri,“‘I Love My Work But I Hate My Job’—Early Career Academic Perspective on Academic Times in Australia,”pp.743-762.

全球北方国家近十年来移民与签证制度日益收紧,全球移民流动也逐渐呈现出环流化、暂时化的趋势。许多从中国流动到全球北方的学者受到签证和短期工作合同等一系列制度性时间的限制,在移居国获得永久居住资格和教职变得日趋艰难。⑦Bingyu Wang,“Time in Migration:Temporariness,Precarity and Temporal Labour amongst Chinese Scholars Returning from the Global North to South,”pp.2127-2144.在跨境流动中,女性学者不仅与男性学者一样承受着全球移民体系与学术产业日趋暂时化所导致的时间困境,同时还可能因生育等方面的责任而面临相比男性更加沉重的时间压力,导致其对于自身生命历程进阶充满焦虑与不安全感。⑧Scott Cohen,Paul Hanna,James Higham,Debbie Hopkins and Caroline Orchiston,“Gender Discourses in Academic Mobility,”pp.149-165.由此,本文基于目前“时间与移民”相关研究,从时间(性)视角考察女性流动学者个体的生命历程进阶体验。

在已有研究中,生命历程进阶一般指代个体在教育、职业、家庭等领域逐步达成个人愿景的过程,其进阶目标既根植于个体特定的发展规划,又随着社会文化环境的不同而发生变化。①Ajay Bailey and Clara H.Mulder,“Highly Skilled Migration between the Global North and South:Gender,Life Courses and Institutions,”pp.2689-2703.基于此,关于生命历程进阶,本文提出以下两点。第一,情境性。处于不同社会文化环境或个人生命历程阶段时,个体对于自身职业发展和家庭生活可能有着不同的期待,其生命历程进阶具体目标也会因此发生变化。第二,相对性。对于有着不同社会人口属性的个体,其对于生命历程进阶的理解可能有着或多或少的差异。由此,生命历程进阶在本研究中并不必然意味着个体同时在职业与家庭领域实现符合社会主流话语的发展目标,而指的是个体能够在特定社会文化期待下根据自身生命历程发展阶段的需求,对自身生命时间进行安排、使用和调试,以较好地缓解职业发展与家庭生活之间的冲突,从而逐步在特定人生阶段实现职业与家庭相对均衡发展的一个动态过程。

在移民与流动研究领域,索洛·克沃纳(Saulo B.Cwerner)于2001年率先将时间视角系统地引入对于移民群体的考察中,并开创性地提出“时间与移民”的八层分析框架,包括流动开始时的“奇怪”、“他律”和“异步”的时间(strange,heteronomous and asynchronous times),融入移居国时的“回忆”、“拼贴”和“夹层”的时间(remembered,collage and liminal times),以及采取能动性策略时所应用到的“游牧”和“流散”的时间(nomadic and diasporic times)。②Saulo B.Cwerner,“The Times of Migration,”Journal of Ethnic and Migration Studies,vol.27,no.1(August 2010),pp.7-36.在此基础上,占相当比重的研究聚焦于被高度监管或相对低技术的移民群体中所涌现出的多重时间性。例如,有学者关注到难民、非法劳工等移民个体的无能为力(powerlessness)、破裂(disjuncture)、不确定(uncertainty)和混沌(ambiguity)的时间体验,揭示其因时间上的静止(stasis)、夹层(liminality)和悬浮(suspension)而导致的颠沛流离处境。③Melanie B.E.Griffiths,“Out of Time:The Temporal Uncertainties of Refused Asylum Seekers and Immigration Detainees,”pp.1991-2009.近年来,部分学者也已着力于关注相对常规或高技术的移民群体的时间处境,包括学术移民④Bingyu Wang,“Time in Migration:Temporariness,Precarity and Temporal Labour amongst Chinese Scholars Returning from the Global North to South,”pp.2127-2144.、国际留学生⑤Francis L.Collins and Sergei Shubin,“The Temporal Complexity of International Student Mobilities,”in:Timespace and International Migration,pp.17-32.和青年高技术移民⑥Linn Axelsson,“Living within Temporally Thick Borders:IT Professionals’Experiences of Swedish Immigration Policy and Practice,”Journal of Ethnic and Migration Studies,vol.43,no.6(February 2022),pp.974-990.等。

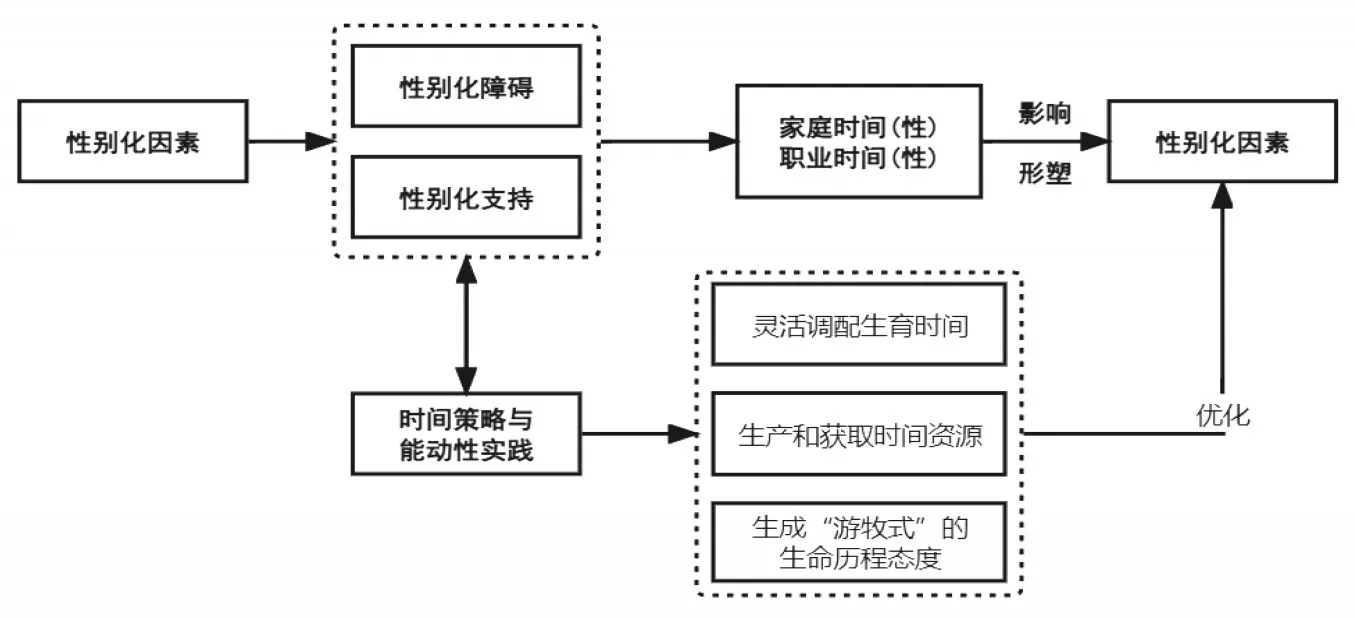

基于现有研究,本文将“时间维度”(temporal dimension)定义为外部的时间话语与制度、个体日常生活中可测量的时间及其主观时间体验的结合。⑦Bingyu Wang,“Time in Migration:Temporariness,Precarity and Temporal Labour amongst Chinese Scholars Returning from the Global North to South,”pp.2127-2144.具体来说,“时间”(time)是一种可测量的客观存在,而“时间性”(temporality)则是个体动态的、根植于特定社会文化语境的对于过去、现在与将来某个时间点和时间段的回忆、感知与想象。如图1所示,本研究以境外中国女性学者为实证群体,从职业时间(性)维度与家庭时间(性)维度来剖析性别化障碍和支持因素如何影响和形塑其生命历程进阶体验,同时女性学者个体如何实施时间策略以最大程度地优化自身职业与家庭的协调与相对均衡发展。

图1 理论框架图

第一,在本研究中,“职业时间”(career times)指的是跨境学术流动中影响学术流动个体日常工作和职业发展的一系列外在施加的时间约束、时间管制以及时间模式,包括相关签证政策、学术雇佣合同、特定时间层面的工作要求等。流动学者个体不可避免地面临着这些“职业时间”带来的高压、暂时和不确定的时间体验,也就是对应的“职业时间性”(career temporalities)。“家庭时间”(family times)则为根植于母国和移居国社会的一系列与家庭生活和家庭发展相关的时间规范、时间期待以及时间限制,包括婚恋、生育、家务劳动、照料老人与子女等方面的时间要求。在这些“家庭时间”的作用下,个体对于自身家庭生活节奏、家庭的稳定发展以及家庭内部关系等产生特定的主观感知和情绪,这便是相应的“家庭时间性”(family temporalities)。职业和家庭领域对于学术流动个体有着不同的角色期待和时间要求,可能为其带来时间资源和节奏上的冲突与不协调,许多学者因而难以在日益加速的学术界中依照自身愿景协调和平衡工作与家庭生活。①Oili-Helena Ylijoki,“Boundary-work between Work and Life in the High-speed University,”Studies in Higher Education,vol.38,no.2(July 2011),pp.242-255.据此,本文关注性别化因素如何影响女性流动学者职业和家庭领域本就复杂交错的时间处境和时间冲突,进而形塑个体的生命历程进阶过程。

第二,本文主要关注社会文化价值观和期待以及具体到女性学者所处的学术体系所带来的种种性别化障碍,探讨其如何通过塑造女性流动学者的家庭与职业时间及相应的时间性而对其生命历程进阶造成特定影响。本文在考察性别化因素的过程中不仅关注生理性别对于个体的影响,同时强调各种形式的性别相关的制度安排、社会话语与文化意义。②黄盈盈:《反思Gender在中国的知识再生产》,《社会学评论》2013年第5期;吴小英:《市场化背景下性别话语的转型》,《中国社会科学》2009年第2期。研究指出女性在生育和家务劳动等方面往往被期待承担更多的责任,但许多职业领域有着以男性为主导的时间规范,往往忽视女性在产假、育儿等方面的时间需求。③许琪、戚晶晶:《工作—家庭冲突、性别角色与工作满意度:基于第三期中国妇女社会地位调查的实证研究》,《社会》2016年第3期;余秀兰、牟宗鑫、叶章娟、王娜:《高等教育研究领域中的女性——基于对〈高等教育研究〉2001—2010年的载文分析》,《高等教育研究》2012第6期。同时,对于女性少数族裔学者来说,其在境外地区还因种族和移民身份而在语言、跨文化交互、劳动力市场准入等各方面处于劣势,这就使得其在获取职业发展机会和进一步提升学术影响力等方面面临更多挑战。①Paula Mählck,“Vulnerability,Gender and Resistance in Transnational Academic Mobility,”Tertiary Education and Management,vol.24,no.3(March 2018),pp.254-265.由此,本研究将挖掘不同形式的性别化障碍及其生成的不平等时间框架如何影响境外中国女性学者在家庭和职业领域的时间困境和体验以及总体生命历程进阶。

最后,本文认为女性流动学者能够从母国和移居国的社会文化价值观、学术体系等方面中获得性别化支持,并在此基础上展演能动性以调试和改造自身的家庭与职业时间体验,从而优化生命历程进阶。随着主流社会话语愈加关注女性的不平等处境,政府、大学等不同行动主体针对女性学者积极推出了在招聘、晋升、聘期考核以及生育等方面的一系列支持政策,力图纾解其在职业和家庭领域的时间压力与困难处境。②Bingqin Li and Yang Shen,“Publication or Pregnancy?Employment Contracts and Childbearing of Women Academics in China,”Studies in Higher Education,vol.47,no.4(September 2020),pp.875-887.同时,女性流动学者能够借助境外高校相关制度、跨境社会关系网络与家庭成员等方面的支持因素发展出不同形式的时间策略,以优化生命历程进阶体验。③林聚任、张岳红:《妇女的科学地位与科学界的“联姻效应”》,《中国海洋大学学报(社会科学版)》2003年第3期。

综上,本文一方面探讨性别化障碍如何生成其在职业和家庭领域的外在时间规范、约束和限制以及对应的时间体验,另一方面分析如何能动地从性别相关的结构因素中汲取支持,调试和改造自身的时间处境。在进入具体数据分析之前,文章将介绍研究方法与样本构成。

三、研究设计

在2019年3月至2021年10月期间,研究者对56名境外中国女性学者进行了线上半结构传记式深度访谈。所有受访者均在中国内地出生,并在海外(全球北方国家和地区)获得博士学位,目前在境外大学或研究机构任职,职位类型包括较为稳定和长期的教授、副教授以及相对短期和不确定的博士后与研究员等。受访者平均年龄36岁,主要为45岁以下的中青年学者。此外,大多数受访者处于已婚状态,并有生育经验或生育计划。每个访谈在征得受访者同意的情况下进行录音。为保护受访者隐私,数据分析部分已对访谈对象进行了匿名化处理,受访者具体信息见表1。

每次访谈持续时间约1到2小时,访谈内容主要包括三个主题:第一,受访者的基本信息、教育和工作经历;第二,受访者在流动过程中对于日常工作、职业发展、家庭生活、生育等方面的时间规划、安排和经历,以及影响其生命历程状态的各种因素,包括科研制度的变化、工作职称和合同类型、签证状态、身体状态、家庭期望等。第三,受访者在流动过程中在职业发展、家庭生活以及社交关系网络建立等方面的主体性体验以及能动性策略。在访谈期间,研究者鼓励受访者分享她们流动过程中因性别差异而产生的特定遭遇和日常体验,并结合亲身经历谈论对于全球学术产业、移民政策与传统性别观念的看法。

本研究的数据分析集中于两个主题:第一,境外中国女性学者遭遇着怎样的性别化障碍和时间困境,其又如何作用于个体的生命历程进阶;第二,境外中国女性学者有着怎样的时间策略和能动性实践。在整个研究过程中,研究者不断反思自身研究者定位,凭借同样是学者的这一内部视角对受访者的叙述进行更深入的理解和分析,但与此同时,一直确保自己保持着研究者的外部视角。

四、境外中国女性学者生命历程探究:基于时间视角

(一)性别化障碍:境外中国女性学者的时间困境与冲突

性别在跨境学术流动中扮演着重要角色,通过制度规范、公共话语等路径为流动学者个体带来各种形式的外在时间规范和要求,同时生成和塑造着个体特定的时间性。①Başak Bilecen and Christof Van Mol,“Introduction:International Academic Mobility and Inequalities,”pp.1241-1255.根据访谈数据和已有文献,本文将探讨社会文化价值观与学术体系等方面中性别相关因素所生成的时间结构和环境如何影响境外中国女性学者的生命历程轨迹和体验。一般来说,中国女性往往受限于“男主外,女主内”的传统性别分工规范,被期望在抚养子女、照料老人等家务劳动上付出比男性更多的时间和精力。②刘爱玉、佟新、付伟:《双薪家庭的家务性别分工:经济依赖、性别观念或情感表达》,《社会》2015年第2期;於嘉:《性别观念、现代化与女性的家务劳动时间》,《社会》2014年第2期。在跨境流动中,这一角色期待可能为中国女性学者带来更多的家庭责任及时间约束。比如受访者A(30s,新加坡,人文社科,已婚)③“30s”指受访者年龄位于30到40岁之间,“新加坡”指国籍,“人文社科”指受访者所任职的学科领域,“已婚”指婚姻情况。下文中其他受访者社会人口属性表述方式同此。分享了她独自一人带子女在荷兰工作时的体验:

学术界,我觉得作为一个女性很不容易。你写论文,就不可能再去照顾一个小孩。到了海外又有很多生活上的挑战…要全新在荷兰做研究,而且那边很多基本设施没有。小孩去学校没有校车、要我送,就很头疼。他去的是国际学校,没有中饭,所以还要给他做中饭让他带过去。每个星期买菜耗很多精力,要开车去市中心的唐人街买…我觉得有段时间整个人免疫系统都出现一些问题了,后来我的法国医生就跟我说,你不可能一个人做三个人的工作,你是教授,是妈妈,还是家里的管家。(受访者A)

实际上,包括A在内的许多受访者都在日常工作与生活中有着“时间太少”(too little time)①Melanie Griffiths,Ali Rogers and Bridget Anderson,“Migration,time and temporalities:Review and prospect,”COMPAS Research Resources Paper,https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/RR-2013-Migration_Time_Temporalities.pdf,2021年12月27日。的紧张感。研究发现,中国60所大学中的女性教师每日在家务劳动上平均花费的时间为2.7小时,而男性仅为1.4小时,这一家务劳动时间上的不平等分配导致女性学者在科研产出上低于男性。②朱依娜、马缨:《性别、时间分配与高校教师的科研产出》,《妇女研究论丛》2015年第4期。更为重要的是,跨境流动带来的陌生的社会环境及其嵌入在内的新的时间结构使得包括受访者A在内的众多女性学者面临着额外的时间挑战。以受访者A为例,她在接送子女和为子女准备中国食物等方面必须投入更多的时间,原有的生活步调也因跨境流动而被打乱,从而经历着克沃纳所说的“奇怪的时间”(strange times)。③Saulo B.Cwerner,“The Times of Migration,”pp.7-36.相关研究表明,跨境流动会使女性学者远离原有的熟悉的社会关系网络,导致其在照料子女等方面缺乏原本在国内可以获得的支持和帮助,这也正是本研究中部分女性学者在家庭生活上面临比以往更加沉重的时间压力的原因。④Martina Dickson,“Academic Motherhood in the United Arab Emirates,”Gender,Place&Culture,vol.26,no.5(April 2019),pp.719-739.

不可否认,生育是对于女性构成强烈时间约束与期待的重要事件。⑤申超:《扩大的不平等:母职惩罚的演变(1989—2015)》,《社会》2020第6期。本研究中的境外中国女性学者提到,因其在跨境流动中面临海外科研经费削减等方面的困难,生育对其职业发展可能有着更加剧烈的影响。受访者B(40s,阿联酋,人文社科,已婚)和受访者C(30s,中国香港,理工科,已婚)分享了她们的生育经历和相关体验:

在美国生老大的时候还在研究生院,所以那一年也没去找工作。怀孕对女性来说就是一个很大的问题,因为你要经历身体的变化。我记得我去面试的时候智力是跟不上的,因为我的身体告诉我现在……应该是母乳的时间、做妈妈的时间,而不是回答学术问题的时间。(受访者B)

特朗普上台之后科研资助减得蛮厉害的,当时就觉得可能在美国往后的发展会不确定性非常高。如果我在休斯敦那段时间就生一个孩子的话,肯定对自己的事业计划会有很大的影响,会整个地往后面至少推一两年。大部分人如果想生小孩的话,基本上在35岁之前,过了35、36就是高龄了。但博士毕业后的那几年要稳定一段时间,有一些科研基金和人才计划都会对年龄有要求,越往后面拖其实越不利。这个也是一个考虑,如果当时就生小孩的话,可能那时候的机会之后就没有了。(受访者C)

正如莎拉·休斯(Sarah M.Hughes)所说,生育并不只是一个客观的时间阶段,而是深刻塑造着女性学者身体和情感等层面的日常生活体验,并导致处于不稳定职业状态下的个体生成愈加颠沛流离的时间体验,这也就构成了生育给女性学者所带来的特定职业时间性。⑥Sarah M.Hughes,“‘Wait for a Permanent Contract’:The Temporal Politics of(In)fertility as an Early Career Researcher,”Environment and Planning C:Politics and Space,vol.39,no.8(February 2021),pp.1725-1736.同样的,在本研究中,受访者B与C的叙述表明,她们在生育期间一方面难以延续过往高效的工作节奏,另一方面被迫暂时搁置求职和申请科研基金等未来的职业规划。也就是说,生育过程导致其经历着职业时间上的“粘稠与悬置”(temporal stickiness and suspension)①Melanie B.E.Griffiths,“Out of Time:The Temporal Uncertainties of Refused Asylum Seekers and Immigration Detainees,”pp.1991-2009.,使其日常工作和职业进阶出现不连续性与断裂。另外,包括受访者C在内的部分境外中国女性学者也提到她们的职业发展会受到移居国政治格局变化的影响,比如美国特朗普政府对于科研投入的消减以及取消针对少数族裔的大学平权法案等,都会破坏其在境外所处的学术环境。

需要指出的是,包括受访者C在内的部分受访者提及在境外的签证状态和移民身份让她们在生育时间点的选择上更加困难。如今英国、澳大利亚等全球北方国家日益收紧移民与签证政策,持续提高永久居住资格的申请门槛和增加所需的等待时间,这使得很多女性学者都在某种程度被迫地选择在获得永居身份后再考虑生育。②Bingyu Wang,“Time in Migration:Temporariness,Precarity and Temporal Labour amongst Chinese Scholars Returning from the Global North to South,”pp.2127-2144.进一步来看,全球北方国家学术界中短期雇佣制日渐盛行,如瑞士高校中持短期合同的教研人员已高达80%③详细内容见“Researchers’career insecurity needs attention and reform now,says international coalition,”https://www.nature.com/articles/d41586-021-01548-0。,因此中国女性学者在境外地区追求稳定学术职位的过程更加充满着不确定性。④Bingyu Wang,“Time in Migration:Temporariness,Precarity and Temporal Labour amongst Chinese Scholars Returning from the Global North to South,”pp.2127-2144.与此同时,如今中国学术劳动力市场在年龄和科研产出等方面对回流学者提出了更高的要求,境外中国女性学者回流追求职业进阶的过程也变得更加困难。换言之,境外中国女性学者面临克沃纳所指出的“夹层的时间”(liminal times)⑤Saulo B.Cwerner,“The Times of Migration,”pp.7-36.,同时承受着移居国和中国两方面带来的双重时间暂时性与不确定性。

如今西方学术体系愈加强调统一标准的量化考核要求,但其制度规范往往未能充分考虑不同学者在性别、种族、国籍等方面原有的劣势处境,导致境外中国女性学者等有着特定边缘化身份的群体处于不平等的职业前景当中。⑥Lawrence D.Berg,Levi Gahman and Neil Nunn,“Neoliberalism,Masculinities and Academic Knowledge Production:Towards a Theory of Academic Masculinities.”in:Hopkins,Peter,and Andrew Gorman-Murray,eds.,Masculinities and place,London:Routledge,2016,pp.57-76.在本研究中,许多受访者谈及了她们在境外学术界中感受到的时间障碍,比如受访者E(50s,新加坡,理工科,已婚)分享道:

你要想在美国高校里面做学术,要做教授什么的,压力是很大的,工作要特别刻苦,课题经费申请竞争也特别大。女的很难顾了家庭又顾了工作…我经常看我们的男同事,觉得他们挺幸福的,因为他们可以有一个全职太太在家照顾他们、照顾孩子。像我们是工作完回家还要打另外一份工,是不是?对女性来说,这一层上是没办法克服…所以我就觉得女性和男性一样成功的话,她一定是付出了艰辛的劳动,更何况是亚裔女性。(受访者E)

根据E与其他受访者的叙述,尽管男女学者均面临高速的工作节奏与激烈的学术竞争,但女性学者额外承受着育儿和家务劳动上的时间要求。学术界中日益盛行的“无休文化”(culture of carelessness)以及“去性别化”①Kathleen Lynch,“Carelessness:A Hidden Doxa of Higher Education,”Arts and Humanities in Higher Education,vol.9,no.1(January 2010),pp.54-67.的考核要求,使得女性学者职业愿景的实现速度落后于男性学者,对于未来也往往有着更加强烈的焦虑与不安全感。②Scott Cohen,Paul Hanna,James Higham,Debbie Hopkins and Caroline Orchiston,“Gender Discourses in Academic Mobility,”pp.149-165.

此外,在跨境学术流动中,因全球南北方国家间语言环境、学历认定、招聘标准等方面的差异,发展中国家学者原有的学历和工作资质较难在移居国劳动力市场中获得同等程度的认可,其从而可能面临“技能流失”(deskill)和职业竞争力下降的风险。③Maggi W.H.Leung,“Social Mobility via Academic Mobility:Reconfigurations in Class and Gender Identities among Asian Scholars in the Global North,”pp.2704-2719.研究者对于澳大利亚大学2015年人员构成的调查发现,随着职称的升高,亚裔教研人员在其中的比例却不断降低,由最低一级职称中占比25.1%降低至最高一级职称中占比10.6%。④Nana Oishi,Workforce Diversity in Higher Education The Experiences of Asian Academics in Australian Universities,2017年11月,https://findanexpert.unimelb.edu.au/scholarlywork/1271005-workforce-diversity-in-higher-education--the-experiences-of-asian-academics-in-australian-universities,2021年12月27日。该研究指出,包括中国女性学者在内的亚裔科研人员在部分全球北方国家多集中于相对较低的职位,同时其晋升至更高职称也需花费更长时间。的确,西方学术体系有着以白人男性为主导的时间规范,这会加强少数族裔与主流群体学者之间不平等的时间资源和职业进阶机会。⑤Theresa O'Keefe and Aline Courtois,“‘Not One of the Family’:Gender and Precarious Work in the Neoliberal University,”pp.463-479.因此,除性别身份所带来的劣势处境外,境外中国女性学者还因其移民和亚裔的身份而在全球北方国家高校中常处于被边缘化或忽视的“隐形”地位,个体的职业晋升、学术声誉和话语权的提高等都会受到不同程度的约束与限制。

(二)性别化支持:境外中国女性学者的时间策略与能动性实践

除各种形式的性别化障碍外,本研究还关注中国和移居国社会文化以及学者所处的职业发展体系中一系列性别相关的结构性支持。在此基础上,境外中国女性学者能够展演能动性以实践时间策略并优化其生命历程进阶。其中,本研究主要捕捉和聚焦于境外中国女性学者的三类时间策略,分别为灵活调配生育时间、生产和获取时间资源、生成“游牧式”的生命历程态度。

1.灵活调配生育时间

对于加拿大高校女性学者的一项研究指出,女性学者会精心规划怀孕过程并选择在五月份左右分娩,以避免产假影响其新学期的工作。⑥Carmen Armenti,“May Babies and Posttenure Babies:Maternal Decisions of Women Professors,”The Review of Higher Education,vol.27,no.2(December 2004),pp.211-231.同样,本研究中许多受访者都有着根据当下的职业发展诉求和未来的职业规划来调配自身生育时间的经历。受访者F(30s,丹麦,理工科,已婚)分享了她如何安排生育时间:

我希望在博后期间把第二个小孩搞定,我计划就是要两个孩子。因为小孩小的时候你经常睡眠不足,创造力其实也不是很高,所以说我希望把小孩比较麻烦的时间段尽可能地缩短…幸好欧洲这边整体的工作条件,包括科研资助的条件,都会比较保护产假。你申请科研基金的时候,你产假的时间是可以不计入的,它不会影响我后续欧盟方面的申请。(受访者F)

考虑到生育过程对于日常生活与工作的负面影响,受访者F将两次生育的时间尽可能地靠近。同时,她借助丹麦的产假保护政策保证自身生育计划顺利实现,一定程度上缓解了生育对于职业时间的挤占及其产生的消极时间体验。实际上,境外其他国家和地区的众多大学同样有着类似的与生育相关的支持政策,如美国许多高校和科研机构引入了“延长终身制考核期”政策(tenureclock-stopping policies),规定女性学者生育后其考核时间可推迟一年或更久,为其在生育后申请稳定教职提供更多的缓冲和准备时间。①Bingqin Li and Yang Shen,“Publication or Pregnancy?Employment Contracts and Childbearing of Women Academics in China,”pp.875-887.与此同时,境外部分高校还在人才培养、子女照护等方面为女性学者提供支持,以试图缓解个体因学术体系中性别不平等结构而生成的职业进阶困境。在本研究中,许多受访者也都在移居国享受着一系列面向女性学者的生育相关的帮助,比如大学提供的保育园、育儿期间的特殊科研经费等。由此可见,正是通过跨境流动,中国女性学者得以获得上述性别相关的结构性支持,并在此基础上能动和灵活地调整自身生育计划,减缓家庭与职业领域两者间的时间冲突以优化生命历程进阶体验。

2.生产和获取时间资源

面对家庭生活和职业发展之间的时间冲突与困境,许多受访者还能够发挥能动性生产和制造时间资源,减轻自身在日常生活与工作中的紧张感。受访者E(50s,新加坡,理工科,已婚)分享了她们如何通过重新调整家务劳动模式来获得更多的时间:

在新加坡这个国家,家里可以请个女佣,所以我已经觉得是非常好的。对我来说也是在新加坡最喜欢的一点。因为请个女佣在家里头帮我做,我的压力小很多。我要是在美国有孩子的话,我的生活压力会高很多,因为你不可能请一个人在家里头来帮你。(受访者E)

研究指出,时间是一种可供借调和购买的资源,流动个体能够在特定外界力量的帮助下生成和制造更多的时间,从而获得更加舒适从容的时间体验并优化资本积累过程。②Melanie B.E.Griffiths,“Out of Time:The Temporal Uncertainties of Refused Asylum Seekers and Immigration Detainees,”pp.1991-2009.本研究中境外中国女性学者基于移居国的社会环境发展出了相应的时间策略。因当地丰富且廉价的家务劳工资源,新加坡全职工作的女性普遍有着聘请女佣完成家务劳动的习惯。③Charmian Goh,Kellynn Wee and Brenda S.A.Yeoh,“Migration Governance and the Migration Industry in Asia:Moving Domestic Workers from Indonesia to Singapore,”International Relations of the Asia-Pacific,vol.17,no.3(September 2017),pp.401-433.新加坡家务劳工这一产业模式为受访者E带来了较为独特的时间层面的支持性因素,使其在女佣的帮助下获得更多可供自由调配的时间,从而改善自身因家务劳动而生成的高压家庭和职业时间体验。

3.生成“游牧式”的生命历程态度

本研究众多受访者指出年龄使得她们在职业和家庭领域面临额外的时间压力。一方面,随着回流逐渐成为境外中国学者常见的选择,境外中国女性学者需考量和应对中国科研基金项目与海外人才引进计划等方面的年龄要求。另一方面,她们往往被期待在合适的年龄逐步完成教育、求职、婚恋、生育等重要生命事件。为此,部分受访者博士毕业后选择继续在境外工作和生活,比如受访者G(30s,澳大利亚,人文社科,已婚)说道:

我感觉在澳洲没有太大的压力,相比在国内的压力要小一些…各个方面的压力,工作、社会环境、生活节奏,也包括生小孩的压力,都比国内要好,没有人会在意你的这些方面。国内会有个社会标准,从小就得好好读书,到年龄就应该成家生子。你不说你父母也会说,你父母不说你周围同事也会说,整个社会风气都会说。但是在澳洲这边,……各种的都有。不结婚生孩子,没有任何人会来批判你或者评论你……我也比较向往这样的一个状态。(受访者G)

在中国的社会文化语境下,女性有着相对传统的、以家庭为中心的生命历程模板,其婚恋、生育进程等尤其受到家庭成员和社会话语的关注与期待。①Fran Martin,“Overseas Study as Zone of Suspension:Chinese Students Re-negotiating Youth,Gender,and Intimacy,”pp.688-703.受访者G出生在相对较为传统和稳定的中国家庭,其父母和家人对其婚姻和生育等生命历程进阶有着较为固化的期待,使其对于回国工作和生活感到焦虑并抱持着排斥的态度。为此,受访者G主动选择留在境外地区,以更好地追求符合自身生命历程发展愿景的生活方式,并生成相对舒适放松的时间体验。正如学者克沃纳指出,流动个体能够在跨境语境下能动实践“游牧的时间”(nomadic times),作为“时间先驱”(time pioneers)去挑战生命历程进阶上相对常见的主导时间秩序及规范。②Saulo B.Cwerner,“The Times of Migration,”pp.7-36.受访者G的经历说明,境外中国女性学者个体同样能够在跨境情境下践行“游牧的时间”,通过暂时定居境外开辟出一种新颖的、开放的生命历程进阶轨迹与模式。由此,本文不仅反映全球北方国家和地区学术界中中国女性学者的生存样态,同时对其暂时不选择回流作出了一定解释。

五、结论

在“时间与移民”的理论框架下,本文从“职业时间(性)”和“家庭时间(性)”两个维度考察境外中国女性学者在跨境学术流动中所面临的性别相关的时间困境和体验,及其如何在性别化支持的基础上实践能动性策略来优化生命历程进阶。

基于此,本研究作出以下贡献。第一,在理论层面,通过时间(性)视角,本研究揭示个体在跨境流动过程中所面临的不同时间尺度下的结构性力量以及个体本身所产生的主体性嬗变,从而更加立体地呈现境外中国女性学者的动态生命历程与流动轨迹。与此同时,本文在“时间与移民”的框架下纳入了性别维度,拓展了“时间与移民”这一分析视角的理论厚度与广度。

第二,在实证层面,本文不仅挖掘学术制度和社会文化等宏观社会结构中存在的各种形式的性别化障碍,同时关注了全球层面日渐浮现的性别化支持体系,由此揭示当下逐渐变化的性别话语以及性别权力关系如何在跨境语境下被不断生产、改造和实践。