中国数字普惠金融的发展差异测度、来源分解与形成机理*

杜敏哲 黄杰

引言

“十四五”规划纲要明确指出,要健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系,构建金融有效支持实体经济的体制机制,增强金融普惠性。发展普惠金融不仅可以缓解金融排斥、提升金融可得性,还可以提高我国金融业服务实体经济的质效。①唐松、伍旭川、祝佳:《数字金融与企业技术创新——结构特征、机制识别与金融监管下的效应差异》,《管理世界》2020年第5期;周利、冯大威、易行健:《数字普惠金融与城乡收入差距:“数字红利”还是“数字鸿沟”》,《经济学家》2020年第5期;胡赛、鲁建坤:《数字普惠金融、贸易方式转变与企业加成率》,《广东社会科学》2021年第6期。在数字经济时代,人工智能、云计算等创新技术促进了数字普惠金融迅速发展,不仅提升了金融科技水平,还将金融服务延伸至传统金融难以触及的范围和领域,有效降低了金融约束,极大地推动我国金融业的普惠发展。由于受政策支持力度、传统金融发展水平、数字化基础设施完善程度等因素共同制约,各地区数字普惠金融发展水平存在明显差距。数字普惠金融的非均衡发展严重阻碍了我国金融服务的可获得性,对我国区域均衡发展、实现共同富裕造成了严峻挑战。为此,本文深入探究中国数字普惠金融的发展差异、来源分解及形成机理,不仅有助于全面认识数字普惠金融非均衡发展的背后原因,也能为制定和实施差异化的数字普惠金融协同提升策略提供决策参考。

一、文献综述与理论分析

(一)文献综述

依靠互联网和金融科技兴起的数字普惠金融发挥着“均衡器”的作用,②孙玉环、张汀昱、王雪妮、李丹阳:《中国数字普惠金融发展的现状、问题及前景》,《数量经济技术经济研究》2021年第2期。正逐渐成为研究热点。学者们分别就数字普惠金融对微观层面的农民收入和居民消费,③刘自强、张天:《数字普惠金融对农民收入的影响及其空间溢出效应》,《当代经济研究》2021年第12期;蓝乐琴、杨卓然:《数字普惠金融能提升居民消费水平吗?》,《财经问题研究》2021年第12期。中观层面的实体企业“脱实向虚”和产业结构升级,④盛明泉、项春艳、谢睿:《数字普惠金融能否抑制实体企业“脱实向虚”》,《首都经济贸易大学学报》2022年第1期。宏观层面的共同富裕和经济高质量发展的影响展开研究。⑤张金林、董小凡、李健:《数字普惠金融能否推进共同富裕?——基于微观家庭数据的经验研究》,《财经研究》2022年第7期。结果表明,数字普惠金融在提升农民收入、拉动居民消费、推动产业结构升级、促进经济高质量发展等方面作用显著。然而,由于我国数字普惠金融发展存在明显的不充分、不平衡问题,从而导致其正向影响力也存在显著的区域异质性。⑥汪亚楠、谭卓鸿、郑乐凯:《数字普惠金融对社会保障的影响研究》,《数量经济技术经济研究》2020年第7期。为此,学者们围绕数字普惠金融的发展差异问题开展了大量实证研究。从研究尺度看,主要以东中西部、城市群等地区为划分标准,从全国到省域内部展开研究。从研究方法看,数字普惠金融的非均衡特征主要通过描述性统计分析、Kernel密度估计、Dagum基尼系数、变异系数等方法进行刻画。

已有文献为本研究提供了基本思路,但也存在不足之处。现有研究均忽略了中国数字普惠金融在南北方两大地区间的发展差异,同时也未对中国数字普惠金融发展差异的形成机理进行探讨。鉴于此,本文从“关系”视角出发,运用QAP方法考察相关因素对我国数字普惠金融发展差异的作用强度,并在此基础上深入探究我国数字普惠金融发展差异的形成机理。

(二)理论分析

数字普惠金融是金融科技与普惠金融深度融合的产物。数字技术的进步为金融供给侧结构性改革提供了技术支撑和创新机遇,互联网金融的迅速扩张也为推进普惠金融发展创造出新的思路和解决方法,体现了科技创新金融服务的典型实践,其发展差异不仅与覆盖广度、使用深度和数字化程度三个内源结构性因素有关,还与经济发展水平、传统金融发展水平、金融科技发展水平、人力资本水平和产业结构高级化水平等外源社会经济因素有关。

1.内源结构性因素的地区差异对数字普惠金融发展差异具有显著影响

本文所采用的数字普惠金融数据来自北京大学互联网金融研究院,在该数据中,数字普惠金融指数由覆盖广度、使用深度和数字化程度三个一级指数共同构成。因此,就内在结构而言,覆盖广度、使用深度和数字化程度的发展差异及其变化必然会引起各地区数字普惠金融的发展出现不同程度变化,从而导致不同区域数字普惠金融的发展产生差异。

2.外源社会经济因素的地区差异对数字普惠金融发展差异具有显著影响

在“互联网+”背景下,数字技术与传统普惠金融深度融合而来的数字普惠金融与本地区的社会经济环境存在天然的联系。(1)经济发展水平。经济的快速发展是金融发展的前提,各区域间经济发展水平的差异必然会对数字普惠金融的发展差异产生影响。①Song X,Akebaerjiang K,Jing Y.“Exploring the Drivers of Digital Financial Inclusion:An Empirical Analysis Based on Interprovincial Panel Data in China,”International Journal of Technological Learning Innovation and Development,vol.12,no.3,2020,pp.208-231.(2)传统金融发展水平。传统金融是数字普惠金融的发展基础,目前提供数字金融产品和服务主体机构依然是传统的金融系统,因此传统金融的发展差异在很大程度上会影响到数字普惠金融的发展差异。②Wadie N,Lanouar C.“Factors Affecting the Adoption of Internet Banking in Tunisia:An Integration Theory of Acceptance Model and Theory of Planned Behavior,”The Journal of High Technology Management Research,vol.23,no.1,2012,pp.1-14.(3)金融科技水平。数字普惠金融是“数字+金融”深入融合发展而来,金融科技水平是推动数字普惠金融发展的重要基础,金融科技水平的不同是影响各地区数字普惠金融发展差异的重要因素。③Rastogi S,Sharma A,Panse C,et al.“Unified Payment Interface(UPI):A Digital Innovation and Its Impact on Financial Inclusion and Economic Development,”Universal Journal of Accounting and Finance,vol.9,no.3,2021,pp.518-530.(4)人力资本水平。数字技术的运用能力及金融素养水平是决定消费者消费数字金融产品和服务的关键要素,因此人力资本水平越高的地方越有利于通过需求拉动其数字普惠金融的发展。④郭峰、王瑶佩:《传统金融基础、知识门槛与数字金融下乡》,《财经研究》2020年第1期;廖婧琳、周利:《数字普惠金融、受教育水平与家庭风险金融资产投资》,《现代经济探讨》2020年第1期。(5)产业结构高级化水平。第三产业的发展可以从金融软件、互联网技术等方面为数字普惠金融的发展奠定基础,为数字普惠金融创新服务方式提供更多可能。⑤李明贤、郑洲舟、陈铯:《县域数字普惠金融发展的空间格局演化与影响因素分析——以湖南省为例》,《经济地理》2021年第8期。

二、研究设计

(一)研究方法

1.Dagum基尼系数及其分解方法

Dagum在1997年提出了按子群分解的基尼系数方法,与传统差异测算方法相比,该方法不仅能测度区域差异的大小,还可以对差异的空间来源进行分解,同时又可评估个体间的交互作用,在一定程度上弥补了传统区域差异衡量方法的局限性,具体计算公式参见Dagum(1997)。①Dagum C.“A New Approach to the Decomposition of the Gini Income Inequality Ratio,”Empirical Economics,vol.22,no.4,1997,pp.515-531.

2.方差分解

为打开数字普惠金融发展差异的内部结构“黑箱”,本文运用方差分解方法,从要素结构视角来探究数字普惠金融三个基本维度(覆盖广度、使用深度和数字化程度)对数字普惠金融发展差异的贡献,具体计算过程参见陈明华等(2020)。②陈明华、刘玉鑫、刘文斐、王山:《中国城市民生发展的区域差异测度、来源分解与形成机理》,《统计研究》2020年第5期。

3.二次指派程序(QAP)分析方法

两个地区之间的关系可以用关系数据表征,而地区之间的差异则是众多关系中的一种,因此地区间差异的形成机制可以从关系视角出发,利用关系数据进行实证考察。鉴于此,本文将基于关系数据,以数字普惠金融地区差异矩阵为因变量,覆盖广度(Cb)、使用深度(Ud)和数字化程度(Dd)差异矩阵三个内源结构性因素和经济发展水平(Pgdp)、传统金融发展水平(Fd)、金融科技水平(Ftd)、人力资本水平(Hum)、产业结构高级化水平(Is)五个外源社会经济因素为自变量构建关系数据计量模型,利用QAP(Quadratic Assignment Procedure)方法探究我国数字普惠金融地区差异的形成机理,具体关系数据计量模型设定参见陈明华等(2020)。

(二)变量说明与数据来源

1.被解释变量

考虑到数据的科学性、可比性和及时性,本文采用北京大学数字金融研究中心和蚂蚁集团研究院发布的2011—2020年中国数字普惠金融指数来衡量数字普惠金融发展水平,该指数采用“层次分析方法”进行测度,③郭峰、王靖一、王芳、孔涛、张勋、程志云:《测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征》,《经济学(季刊)》2020年第4期。能够相对科学和准确地反映出我国数字普惠金融发展水平,增强了本文实证结果的可靠性。

2.解释变量

内源结构性因素选择数字普惠金融的覆盖广度、使用深度和数字化程度3个维度。在外源社会经济因素方面,经济发展水平用人均GDP衡量,传统金融发展水平用金融机构年末贷款余额占GDP比重衡量,金融科技水平参考宋敏等(2021)的测算方法,④宋敏、周鹏、司海涛:《金融科技与企业全要素生产率——“赋能”和信贷配给的视角》,《中国工业经济》2021年第4期。用金融科技公司数量衡量,人力资本水平用人均受教育年限来衡量,产业结构高级化水平用第三产业增加值与第二产业增加值的比值衡量。相关数据来源于历年《中国统计年鉴》《中国金融年鉴》和“天眼查”网站等。

三、数字普惠金融的时空分布格局

(一)时序分布特征

根据研究期内数字普惠金融指数,对2011年和2020年排名前十的省份进行可视化处理,①篇幅限制,图片未在本文列示,留存备索。本文所指东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南。中部地区包括吉林、黑龙江、山西、河南、湖南、湖北、安徽、江西。西部地区包括内蒙古、新疆、宁夏、陕西、甘肃、青海、四川、重庆、云南、广西、西藏、贵州。本文所涉及的数据均未包括香港、澳门特别行政区和台湾地区数据。其特征如下:(1)“点-面扩散”。2011年数字普惠金融指数相对较高的省份只有北京、上海和浙江,三者数字普惠金融指数远高于全国总体均值;2020年指数相对较高的省份呈面状分布,主要集中在东南沿海地区;(2)集聚分布。样本考察期内数字普惠金融指数相对较高的省份主要在东南沿海地区,这表明中国数字普惠金融发展具有较强的空间集聚性。(3)“东强西弱”和“南强北弱”特征明显。就东中西三大地区而言,2011年东部地区的北京、上海和浙江数字普惠金融指数较高,尽管到2020年全国数字普惠金融指数整体明显提高,但数字普惠金融指数较高的省份仍主要集中在东部地区,西部地区各省份数字普惠金融发展水平排名整体靠后;就南北方两大地区而言,南方地区各省份数字普惠金融指数均高于北方地区,且南方数字普惠金融指数较高的省份数量明显多于北方地区。出现上述分布特征的可能原因在于,一方面随着信息技术、云计算、大数据等数字技术的快速推进,各省份数字普惠金融的发展水平均得到快速提升,数字普惠金融发展水平较高的省份数量增加,逐渐形成面状分布。另一方面,东南沿海经济发达,拥有较强的数字技术和知识创造能力,普惠金融获取便利性高,从而使得数字普惠金融发展水平高的省份呈持续集聚态势。

(二)区域分布特征

在数字普惠金融指数均值及增速方面,②篇幅限制,相关数据未在本文列示,留存备索。东部地区数字普惠金融指数均值最大,显著高于全国平均水平,但其年均增速最慢;中部地区数字普惠金融指数均值和年均增速水平居中;西部地区数字普惠金融指数均值最小,但其年均增速最快。南方地区数字普惠金融指数均值明显高于北方地区,但北方地区的增速高于南方地区。上述结果表明,中国数字普惠金融发展呈现出明显的空间非均衡特征,与此同时,空间分布上东强西弱、南强北弱和增速上西快东慢、北快南慢的发展特征也从侧面反映出中国数字普惠金融的发展存在“追赶效应”,未来应充分利用“追赶效应”来推动中国数字普惠金融发展水平的跨区域协同提升。

四、数字普惠金融发展差异测度及来源分解

(一)数字普惠金融发展差异

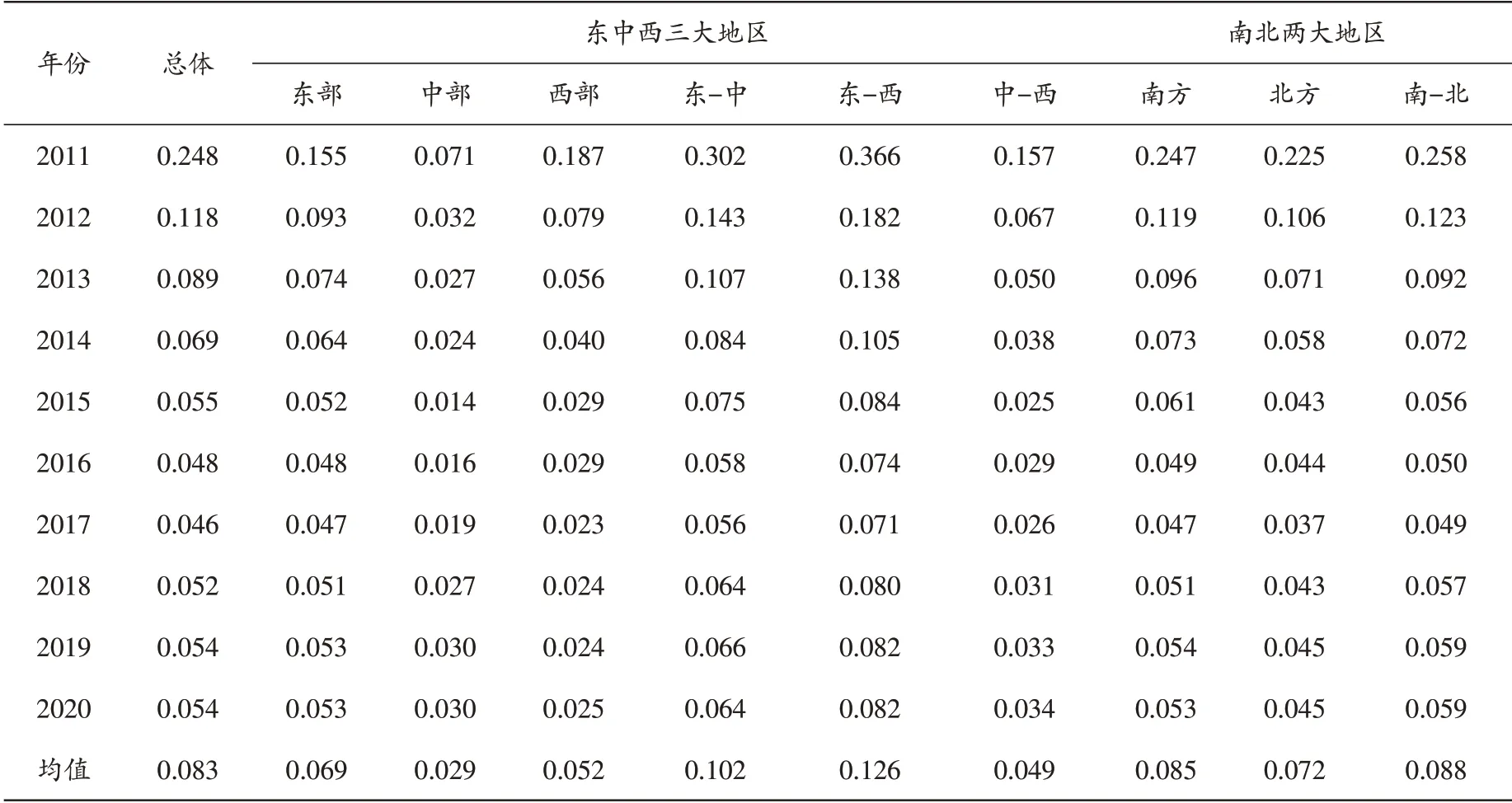

从数字普惠金融总体差异的水平值看(表1),在样本考察期内,中国数字普惠金融发展存在一定的空间差异,但该差异呈快速下降态势。具体而言,2011—2013年中国数字普惠金融的发展差异呈快速收敛态势,年均下降40.09%;2014—2020年中国数字普惠金融的发展差异趋于稳定,年均仅下降4%。以上情况表明,我国数字普惠金融的发展具有阶段性收敛特征。其可能原因在于,随着党和政府对数字普惠金融发展的日趋重视,各地区均在加快推进数字化基础设施建设,相关配套措施也逐步落地,从而使得我国各地区数字普惠金融的发展水平稳步提升,数字普惠金融的空间差异日趋缩小。

表1 数字普惠金融发展差异测度结果

按照东中西三大地区划分,从区域内差异来看,东部地区差异最大,中部地区最小,西部地区居中。从区域间差异来看,东部和西部地区间差异最大,东部和中部地区间次之,中部和西部地区间最小。可能的原因是尽管东部地区各省份的传统金融和数字化基础设施发展较好,但各省份间数字普惠金融发展也存在明显的“马太效应”。中部各省份间数字普惠金融的外部发展环境差异相对较小,从而使得中部地区数字普惠金融的发展差异小于东西部地区,而西部地区受数字技术和数字化基础设施等因素的制约,其数字普惠金融的发展相对落后。按照南北方两大地区划分,从区域内差异来看,北方地区数字普惠金融发展差异小于南方地区。从区域间差异来看,南方与北方数字普惠金融发展的区域间差异呈波动下降态势。以上情况表明,尽管南北方数字普惠金融发展水平的地区内差异和地区间差异均在缩减,但其发展水平仍存在一定的差距。

(二)数字普惠金融发展差异的来源分解

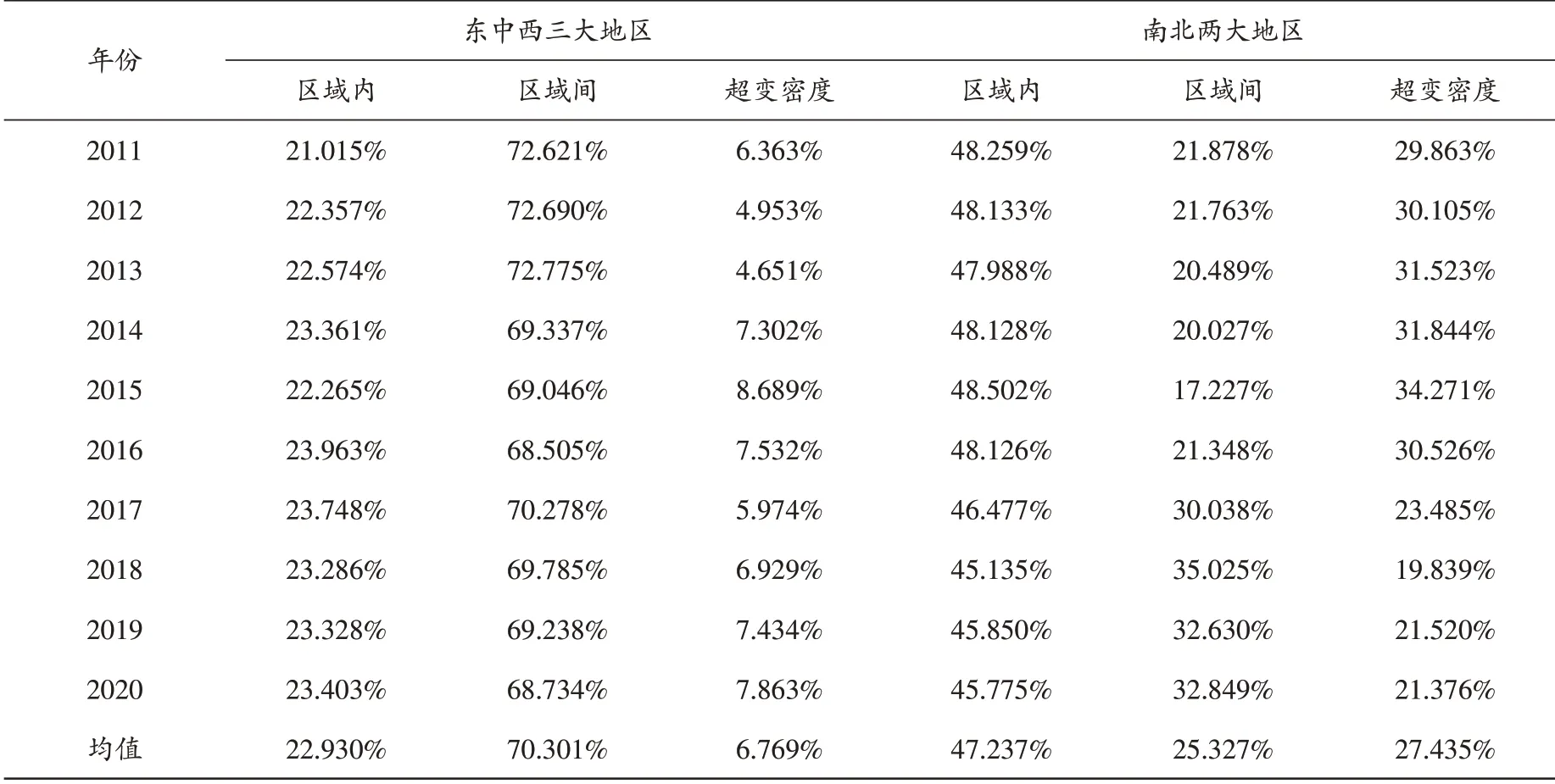

1.数字普惠金融发展差异的空间来源

表2呈现了2011—2020年分区域数字普惠金融发展差异的空间来源测度结果。按照东中西三大地区划分,从差异来源的水平值来看,区域间差异贡献最大,区域内差异贡献居中,超变密度的贡献最小。从差异来源的变化趋势来看,区域内差异贡献和超变密度贡献在波动中略有上升,区域间差异贡献呈下降态势。因此,就东中西三大地区而言,区域间差异是我国数字普惠金融发展差异的主要空间来源。按照南北方两大地区划分,从差异来源的水平值来看,区域内差异对总体差异的作用最大,超变密度贡献次之,区域间差异贡献最小。从差异来源的变化趋势来看,区域内差异贡献呈小幅下降态势,而超变密度的贡献下降较快,区域间差异的贡献则呈快速上升态势,且在2017年高于超变密度的贡献成为南北方两大地区数字普惠金融发展差异的第二大来源。

表2 数字普惠金融发展差异的空间来源测度结果

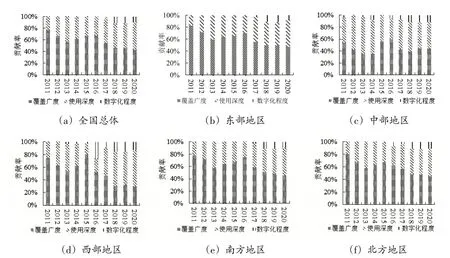

2.数字普惠金融发展差异的结构来源

图1呈现了2011—2020年全国及分区域数字普惠金融发展差异的结构来源分解结果。从全国层面看,除2020年外,其余年份覆盖广度差异的贡献率均居第一,使用深度差异的贡献率次之;数字化程度差异的贡献率相对较小,这说明目前数字化程度差异对数字普惠金融发展差异影响较小。从贡献率的变化趋势看,覆盖广度差异的贡献率呈现下降态势,而使用深度和数字化程度差异贡献率呈现上升趋势。以上情况说明,现阶段缩小使用深度和覆盖广度差异是降低中国数字普惠金融发展差异的有效手段,但也不应忽略数字化程度差异对总体差异的贡献。从分区域层面看,按照东中西三大地区划分,覆盖广度差异对东部地区数字普惠金融发展差异的贡献最大;使用深度差异和数字化程度差异对中部地区数字普惠金融发展差异的贡献最大。从贡献率的变化趋势看,覆盖广度差异对东中西三大地区数字普惠金融发展差异的贡献率在整体上均呈倒“N”型发展趋势;而使用深度差异贡献率的演变趋势与覆盖广度差异相反;数字化程度差异的贡献率均呈波动上升趋势。以上情况表明,覆盖广度差异是东部和西部地区数字普惠金融发展差异的主要结构来源,使用深度差异则是中部地区数字普惠金融发展差异的主要结构来源,而数字化程度差异对数字普惠金融发展差异的影响主要在于数字化基础设施较为薄弱的西部地区。按照南北方两大地区划分,覆盖广度差异和使用深度差异对南北方地区数字普惠金融发展差异的贡献依次减弱;数字化程度差异对其贡献较小。从贡献率的变化趋势来看,覆盖广度差异对其贡献整体呈波动下降态势;使用深度差异和数字化程度差异对其贡献呈波动上升态势。以上情况说明,覆盖广度差异是南北方两大地区数字普惠金融发展差异的主要结构来源,但使用深度和数字化程度差异对数字普惠金融发展差异的贡献在不断上升。

图1 数字普惠金融发展差异的结构来源分解

五、数字普惠金融发展差异的形成机理

(一)QAP相关性分析

运用QAP相关分析检验各个变量之间相关关系的结果表明,①篇幅限制,相关结果未在本文列示,留存备索。从内源结构性因素看,数字普惠金融发展差异与覆盖广度差异、使用深度差异和数字化程度差异之间的相关系数均在5%的水平上显著为正。从外源社会经济因素看,数字普惠金融发展差异与经济发展差异、传统金融发展差异、金融科技水平差异、人力资本水平差异和产业高级化程度差异也均在5%的水平上显著,这说明无论是内源结构性因素还是外源社会经济因素均与数字普惠金融发展差异之间存在较为紧密的关系。

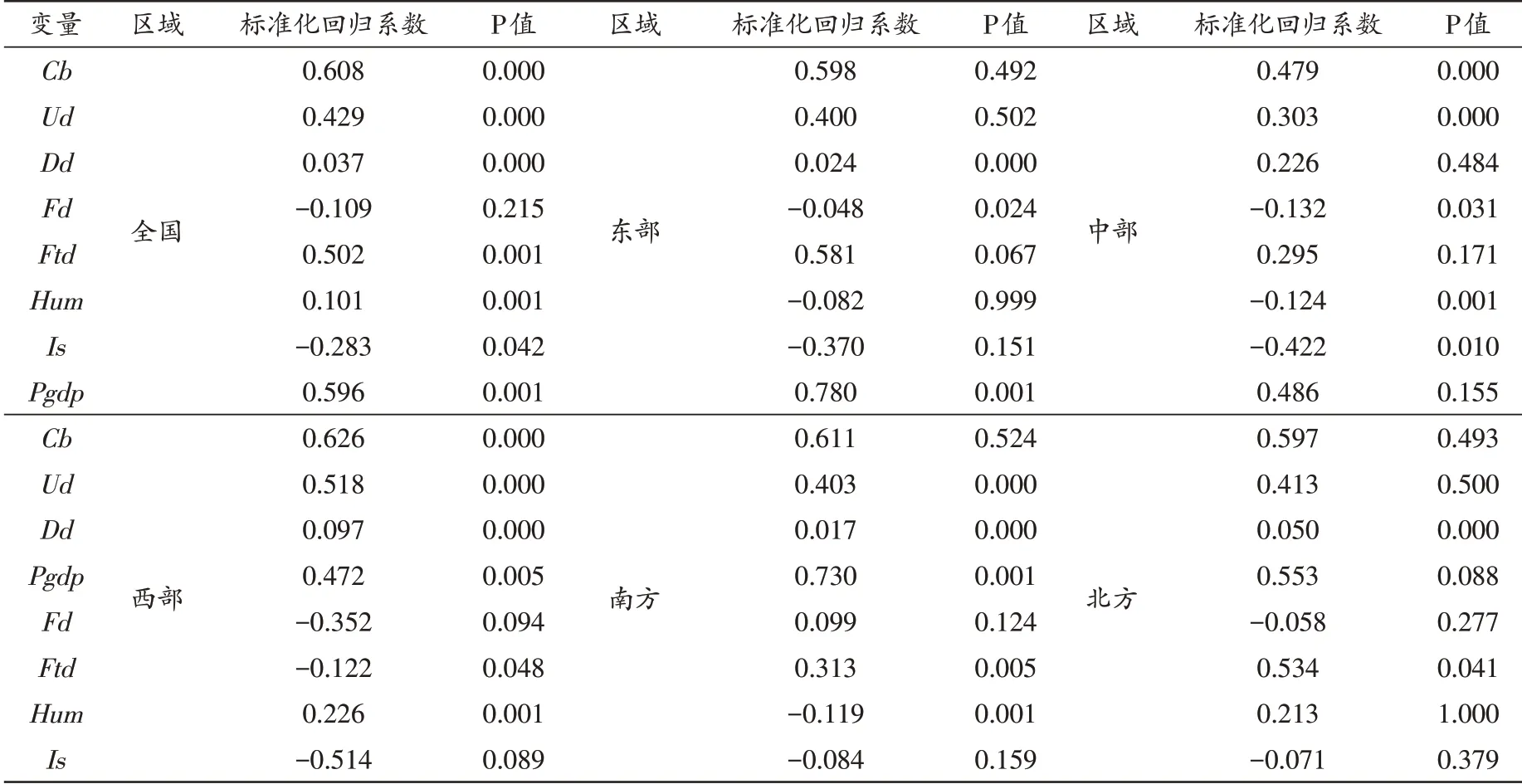

(二)QAP回归分析

表3给出了全国及分区域数字普惠金融发展差异影响因素的回归结果。从内源结构性因素看,对于全国整体而言,数字普惠金融内部各维度差异对数字普惠金融发展差异的影响均在1%的水平上显著为正向,这说明任一维度差异的上升都会导致数字普惠金融发展差异的扩大。覆盖广度差异对我国数字普惠金融发展差异的作用强度最大,这意味着在控制其他影响因素下,覆盖广度差异的扩大会显著加剧数字普惠金融发展差异;使用深度差异的影响强度居中;数字化程度差异的作用强度最小。上述结果表明推动数字普惠金融发展的关键在于缩小覆盖广度差异和使用深度差异。通过区域间比较发现,各维度差异对数字普惠金融发展差异的作用强度存在明显的区域异质性。就东中西三大地区而言,覆盖广度差异和使用深度差异的标准化回归系数在东部地区不显著,但对中西部地区的影响非常显著,且作用强度依次递增;数字化程度差异对东部和西部地区具有显著影响。因此,东部地区应将缩小数字化程度差异作为推进数字普惠金融均衡发展的首要任务,中西部地区则应进一步采取有力措施缩小其覆盖广度差异和使用深度差异以缩小其数字普惠金融的发展差异。就南北方两大地区而言,覆盖广度差异的标准化回归系数在南北方两大地区均不显著,可能原因与横向东中西不同,随着互联网技术迅速发展,移动支付业务呈现出高速增长态势,数字金融的覆盖广度在南北方间的差异正在快速缩小,从而导致其尽管对南北方数字普惠金融的发展差异存在影响,但并不显著,这一结论也与前文数字普惠金融发展差异的演变趋势相吻合。使用深度差异仅对南方地区数字普惠金融发展差异具有显著影响,数字化程度差异的影响在南北方两大地区均显著,但对北方地区的作用强度要大于南方。因此,缩小数字化程度差异仍是南北双方当前推进数字普惠金融均衡发展的重要抓手。

表3 数字普惠金融发展差异的QAP回归分析

从外源社会经济因素看,在全国层面对数字普惠金融发展差异的影响强度从大到小依次为经济发展差异、金融科技水平差异、产业高级化程度差异、传统金融发展水平差异和人力资本差异,除传统金融发展水平差异不显著外,其余因素均在5%的水平上显著。其中,经济发展差异、金融科技水平差异和人力资本差异的标准化回归系数显著为正,这说明其差异扩大会导致数字普惠金融差异的显著扩大,而产业高级化程度差异和传统金融发展水平差异对数字普惠金融发展差异具有显著的负向影响但其影响强度较小,即降低产业高级化程度差异和传统金融发展水平差异并不能有效降低数字普惠金融发展差异。不同因素对各区域间的影响具有显著空间异质性。就东中西三大区域而言,经济发展差异是三大区域数字普惠金融发展差异的首要因素,但影响强度由东向西依次递减;金融科技水平对东中西三大区域的影响强度仅次于经济发展差异;传统金融发展差异依然对东中西三大地区的影响显著为负,但呈现出由西向东依次递减态势;产业结构高级化水平差异对中西部地区数字普惠金融的发展具有显著的负向影响,但对东部地区的影响并不显著;现阶段人力资本水平对东中西三大地区影响相对较小。对南北方两大地区而言,经济发展差异同样也是南北方数字普惠金融发展差异的关键要素,但对南方地区的影响大于北方;金融科技水平发展差异则对北方地区的影响大于南方;产业结构高级化差异对南北方数字普惠金融发展差异的影响均不显著;人力资本差异同东中西三大区域一样,作用强度较小。

(三)进一步分析

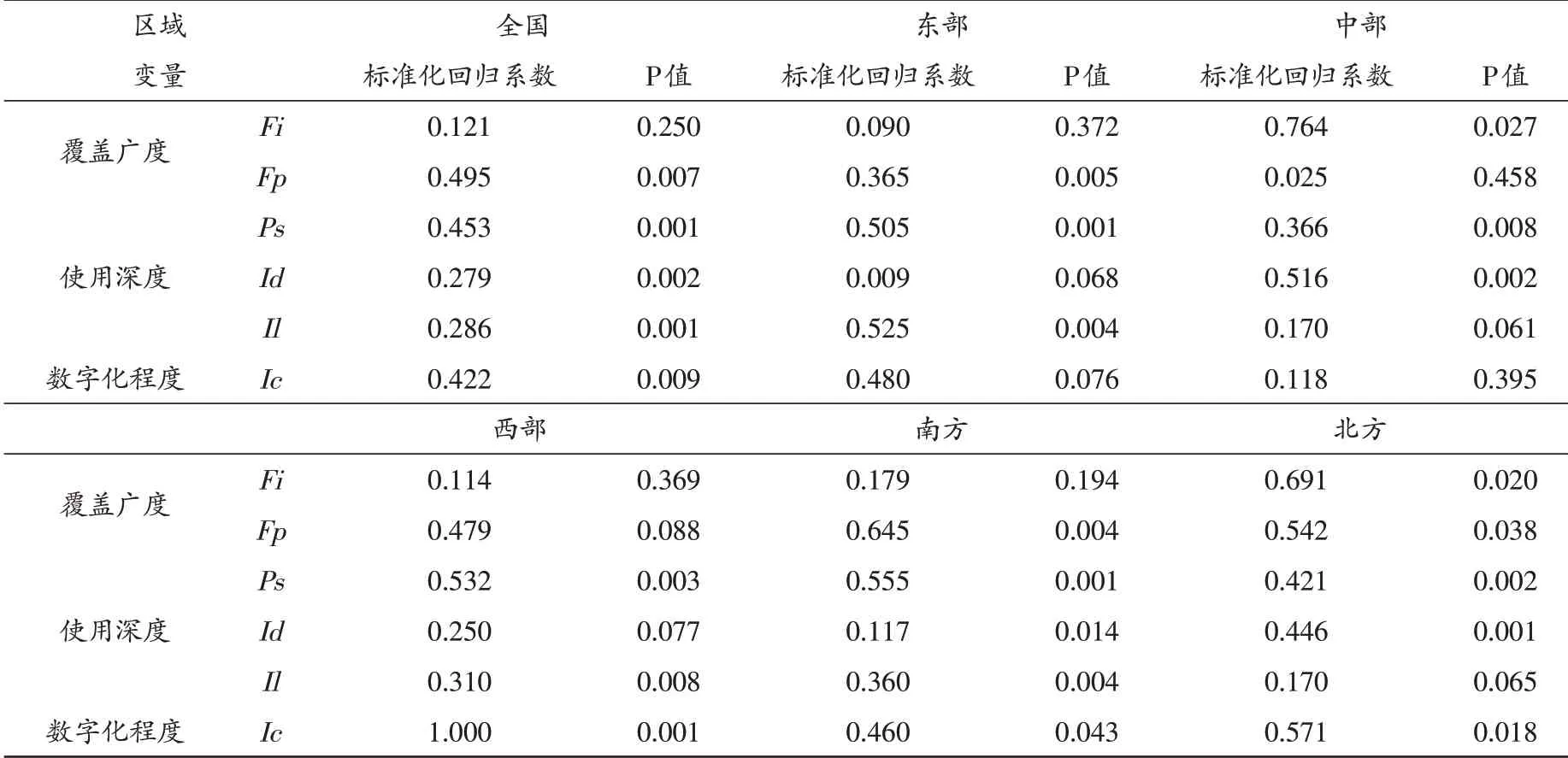

在理论分析基础上,本部分用万人拥有金融机构数量(Fi)和万人金融从业人员数量(Fp)来替代数字普惠金融的覆盖广度,用移动支付(Ps)、互联网保险(Id)和互联网投资(Il)的地区差异来替代数字普惠金融的使用深度,用互联网覆盖率(Ic)的地区差距来替代普惠金融的数字化程度,以此验证覆盖广度、使用深度以及数字化程度差异对数字普惠金融发展差异的作用机理。上述因素与3个内源结构性因素的QAP回归分析结果如表4所示,除万人拥有金融机构数量在全国层面及大部分地区层面对数字普惠金融覆盖广度发展差异不显著外,其余因素的标准化回归系数均显著为正,这也能进一步说明本文选择用万人拥有金融机构数量和万人金融从业人员数量表征数字普惠金融覆盖广度,用移动支付、互联网保险和互联网投资表征数字普惠金融使用深度以及用互联网普及率表征普惠金融的数字化程度是可行的。

表4 内源结构性差异的QAP回归分析

本部分进一步采用QAP方法考察内源结构性因素对数字普惠金融发展差异的影响。①篇幅限制,相关结果未在本文列示,留存备索。对于全国而言,万人金融从业人员数量、移动支付、互联网保险和互联网投资以及互联网普及率的地区差异对数字普惠金融发展差异的影响均显著为正,这反映出正是由于万人从业人员数量、移动支付、互联网保险和互联网投资以及互联网普及率的地区差异导致了数字普惠金融在不同区域呈现出显著的区域差异,进一步佐证了覆盖广度差异、使用深度差异和数字化程度差异是数字普惠金融发展差异关键内源结构性因素。在区域层面,就东中西三大地区而言,东部地区万人拥有金融机构数量差异和万人金融从业人员数量差异的标准化回归系数不显著,与该地区覆盖广度差异对其数字普惠金融发展差异的回归结果一致;在表征数字普惠金融使用深度的三个指标中,移动支付差异和互联网投资差异的标准化回归系数均显著为正,这也与前文的分析一致。中部地区各变量的标准化回归系数均为正,但互联网普及率的标准化回归系数并不显著,这一结果也与前文分析相吻合。在西部地区,除万人拥有金融机构数量与互联网投资标准化回归系数不显著外,其余各变量对数字普惠金融发展差异的影响与前述分析一致。就南北方两大地区而言,南方地区的移动支付差异和互联网投资差异对数字普惠金融发展差异的影响均显著为正,这一结果与上文分析相一致,使用深度差异对南方地区数字普惠金融差异具有显著影响。在北方地区,除表征覆盖广度的万人拥有金融机构数量与万人金融从业人员数量的地区差异以及表征数字普惠金融使用深度的投资差异的标准化回归系数不显著外,其余变量的标准化回归系数均显著为正,这也能在一定程度上印证覆盖广度差异和使用深度差异并不是影响北部地区数字普惠金融发展差异关键因素。上述结论也进一步揭示了覆盖广度差异、使用深度差异及数字化程度差异是通过何种渠道对数字普惠金融的发展差异产生影响。

六、结论与政策启示

文章基于2011—2020年北京大学数字金融研究中心和蚂蚁集团研究院共同发布的数字普惠金融指数,利用Dagum基尼系数、方差分解和QAP分析方法考察中国省际数字普惠金融的发展差异、来源分解及形成机理,得到的主要结论如下:(1)中国数字普惠金融发展水平呈上升趋势,在空间分布上呈东强西弱、南强北弱特征,在增速上具有西快东慢、北快南慢的特点。(2)从差异的空间来源看,东中西三大地区数字普惠金融发展差异主要来源于区域间差异,南北方两大地区数字普惠金融发展差异主要来源于区域内差异。从差异的结构来源看,覆盖广度和使用深度差异对数字普惠金融发展差异的贡献程度较高,数字化程度差异的贡献相对较低。(3)数字普惠金融发展差异与内源结构性因素及外源社会经济因素差异均呈显著的正相关关系;在内源结构性因素方面,覆盖广度差异、使用深度差异和数字化程度差异对全国数字普惠金融发展差异的作用强度依次降低;在外源社会经济因素方面,经济发展差异是影响全国数字普惠金融发展差异的关键要素。在分区域方面,无论是内源结构性因素还是外源社会经济因素对数字普惠金融发展差异的作用强度均存在显著的异质性。

上述结论有以下政策启示:第一,各地区应深入推动数字科技与普惠金融深度融合,依托金融科技推动数字普惠金融向更高水平发展。数字普惠金融发展水平较高的东南沿海地区应持续加大在金融科技方面投资力度,以进一步提升普惠金融的数字化程度。西北地区应强化数字普惠金融发展所需的软硬件基础设施建设,为提升数字普惠金融的长足发展提供可靠保障。第二,政府应积极采取有力措施推进数字普惠金融均衡发展,形成以点带片、以片带面的数字普惠金融协同提升的新发展态势。加快推进地区间数字技术和金融基础设施的互联互通,增强纵横向的空间联动性,降低由地理区位造成数字普惠金融发展的壁垒与鸿沟,以此形成全域内优势互补与协调发展格局。第三,各地区应积极探寻阻碍数字普惠金融协同发展的内外因素,全面把握数字普惠金融发展差异形成机理,实施差异化的数字普惠金融发展策略。