祭如在:祖宗像的文化蕴涵

——基于意义构成、仪式功用、图像呈现的探察

中国艺术研究院中国文化研究所*

万事万物都有其来由,与人有关的事情就更是如此。人类善于保存记忆、总结经验,并从中寻找规律,构建模式,形成代代传述的历史叙事,从而编织世界图景,维护生存秩序。尤瓦尔·赫拉利(Yuval Harari)的人类史宏览,认为正是一起编织共同故事的想象能力,让大规模的陌生群体可以灵活合作,由此使得智人从早期人类物种中胜出。集体想象的共同故事,与真实世界深度结合,不仅塑造着人类的欲念与渴望,而且深植于亿万主体间的思想连接[1]参见[以色列]尤瓦尔·赫拉利:《人类简史:从动物到上帝》,林俊宏译,中信出版社2014年版,第16—18、111—115页。。无论是个体、家庭,还是民族、人类,都离不开记忆整理和故事讲述,而他们正是以此建构认同感,增强凝聚力。这种世代接续、不断重构的活动,反复确证着叙事主体的身份:来自何处?去向何方?是何形象?有何期待?

中华民族自有其叙事经纬、记忆网络,系由中华大地祖祖辈辈的辛勤耕耘与认真传习共同织就。家族风尚、村乡习俗以及地域传统,由微至宏、自近及远,各有一贯的文化表达与丰富的历史记忆,共同汇聚为中华民族一体多元的历史叙事和多样共通的文化心理。故事需要众口相传,观念需要植入人心,历史文化也不能脱离血肉载体。黎民百姓赓续不绝的祭祖活动,就是文化传统最牢实、最坚韧的那根脐带。岁岁年年以时行祭,参与者怀着敬意与温情,重温共同的记忆,追述久远的叙事,为共同体的历史赋予温度,让载入谱册的故实获得新一代的赋义,由此而报本反始,不忘来路。中华民族源远流长、蔚为大观的祭祖文化,通常落实于庄重又谨严的仪式安排,而其中不可或缺的要素就是祖灵凭附的象征物,这在明清两代以祖宗像为典型表现。本文围绕意义构成、仪式功用与图像呈现三个方面,尝试从精神到制度再到器物,逐层探察祖宗像的伦理意味与文化蕴涵。

一、可久可大可贵:祖先信仰的意义构成

中国古代文明植根于原始部族的生产方式、生活样态,而后在漫长的演进传承和升级转化过程中,仍不同程度保有那些根源性的要素。这也就是张光直所谓“连续性”的文明类型,保留了原始生存的整体和谐样貌:人类与动物之间,文化与自然之间,充满了生命的连续性。中国古代文明就建基于这种整体论的宇宙观[1]参见张光直:《连续与破裂:一个文明起源新说的草稿》,《中国青铜时代》,生活·读书·新知三联书店1999年版,第485—496页。。中华文明的连续性演进,从朴素的自然崇拜到庄严的人文教化,一直保有万物互渗的原初法则及其直接可感的特性。经由世代积淀、提炼与构建,中华文明发展出成熟的信仰体系,涵括了天神、地祇、人鬼这三大系统。祖宗神乃人界神鬼的大类,与世代生民的日常生活息息相关。祖先的神格化,其征效超乎自然神灵,感应祝祷、祛除灾殃,庇佑同族、赐福后裔,长久保护着族群利益。

万物都有自己的根由,总根由是天;始祖与天帝相配,这是族类的总根由。“万物本乎天,人本乎祖,此所以配上帝也。郊之祭也,大报本反始也。”(《礼记·郊特牲》)天地给人世提供栖所,祖先为后嗣开启来路,生而为人,自然应该报答上天、追怀始祖,向生命的根由表达礼敬。“礼有三本:天地者,生之本也;先祖者,类之本也;君师者,治之本也。……故礼上事天,下事地,尊先祖而隆君师。是礼之三本也。”(《荀子·礼论》)万物有灵的生命共同体,在这段表述中初步获得了人文性的纲目概括,到明清时期定型为“天地君亲师”的神圣序列,简称“五尊”或“五恩”(图1)。天地是万有共生的整全境域、本原景观;君顺天应人,是天人之间的中枢;师是人文传统的化身、古典教养的向导;双亲是生命的直接来源,亲子纽带为生民传续提供现实支撑、情感维系。无论是治国理政还是行教施化,爱敬之心皆发端于家庭这一初始场所,并从中得到最切近的培育。“立爱自亲始,教民睦也;立教自长始,教民顺也。”(《礼记·祭义》)追溯爱敬之心的源头,指向族类之本的先祖,尊奉的是整个族群嗣续播散的生命元力。爱亲敬长的孝与悌,孝更为基本。“言孝必及神”(《国语·周语下》),“亲事祖庙,教民孝也”(郭店楚简《唐虞之道》),祖先信仰乃孝文化的根脉所系,以族类的协同生存、长久延续为核心诉求,旨在生生不息。

图1 福建泰宁尚书第“天地君亲师”牌位

祖先信仰与天神信仰互依互衬,在三代逐渐奠定基本模式,成为中国本土宗教的主流。孔子盛赞大禹之德,“菲饮食而致孝乎鬼神”(《论语·泰伯》)。李泽厚认为此乃上古遗风,隆重礼敬氏族祖先,以维系本族生存延续,巩固氏族共同体的团结;祖宗祭祀传统在中华保存得最为强劲悠久,这才是儒学“精髓”“命脉”“道统”之所在[1]参见李泽厚:《论语今读》,生活·读书·新知三联书店2004年版,第242页。。殷人以祖先神配祀上帝,通过祖先神向上帝祈告。周人敬天保民、尊礼崇德,以祖先神配天,把宗法制度贯注于祭祖礼仪。昭穆别序,呈示辈分之先后;宗族分庙,体现血缘之远近。两汉时期,庙祭逐渐转化为墓祀。唐代贵胄有家庙,宋代士庶有家祠。朱子提倡营建祠堂,定期依制祭祖以维护宗族传统。祭祖活动在特定的时节,以模式化的空间布置、仪式安排,为寻常生活赋予神圣性。祭祀活动的所有环节协同呼应,烘托着行祭主体与受祭对象这两个焦点,使之成为神圣氛围的意义关联项。作为祖灵之载体的象征物,让整个祭拜活动得以聚焦,也让行祭者的意向有所系属。象征物的充任者,在早期是俑,继而有尸,木质神主与之并行,此后又有墓主像[2]郑岩认为东汉墓葬的墓主像与祠堂的墓主像似乎没有本质区别,但两者在礼仪功能上却存在微妙差异,比如墓室内的死者画像不能作为定期入墓设祭之用。参见郑岩:《墓主画像研究》,《逝者的面具:汉唐墓葬艺术研究》,北京大学出版社2013年版,第168—174页。邵彦指出,墓主像是死者灵魂的象征或形象表现,五代和南宋的个别墓主像还采用了雕刻造像的方式。参见邵彦:《宗法社会的面孔—祖先像的意义》,《北方美术(天津美术学院学报)》2014年第2期。,明清两代盛行祖宗像,还出现了家堂画,描绘容像、牌位、族谱与祠堂形制。受祭对象的这一系列替代物,只有尸是以活人担任,作为祖先神的象征代其受祭,虽然这种形式很早就退出历史舞台,却最能生动体现祭祀仪式的表演性。“尸,神象也。”(《礼记·郊特牲》)“夏立尸而卒祭。殷坐尸。周旅酬六尸。”(《礼记·礼器》)仪式的参与者深信,神灵可以凭附于尸之容貌与行止,宛如暂获生命实体,使得后人的情意有所寄托与归附。尸的身份和作用,从外到内或可区分为三个层次:尸是活人在祭礼中扮演的重要角色;尸充当神意垂示与人意上供之间的管道;祖灵示现于尸,由浅入深依次是替身、寓形、附体。

行祭者向祖先敬献祭品,是为精诚上达,兼含亲爱之情与庄敬之意。仁心的发端在此[3]“仁”观念之源在夷族尸祭礼,向祖灵诚致哀敬。参见谢阳举:《“仁”的起源探本》,《管子学刊》2001年第1期。,其毕现也在此。“丧,仁之端也”(郭店楚简《语丛一》),“宗庙之祭,仁之至也”(《礼记·礼器》)。孔子仁学与丧祭礼息息相关,最注重现实人生和人伦,“敬鬼神而远之”(《论语·雍也》),“子不语怪力乱神”(《论语·述而》),“未能事人,焉能事鬼”(《论语·先进》)。孔子尊重礼俗传统,又以人文理性、社会伦理为重,但并不否定祈祷自有其意义,“丘之祷久矣”(《论语·述而》),日常言行遵道守德,不违天命,这就无异于时刻都在祈祷。祭祀鬼神也是如此,须以德行为重[4]帛书《易传·要》:“君子德行焉求福,故祭祀而寡也;仁义焉求吉,故卜筮而希也。”参见丁四新:《楚竹书与汉帛书〈周易〉校注》,上海古籍出版社2011年版,第529页。。《论语·八佾》记载:“祭如在,祭神如神在。子曰:‘吾不与祭,如不祭。’”(图2)前一句可能是弟子记述夫子临祭的情状:祭祀人鬼天神地祇之时,就如同他们真的凭临受祭一样。后一句是孔子的表态:他重视亲身参与、切实践履,倘由他人代祭,那就如同不祭;即便是亲自行祭,也得倾注诚敬之心,如果只是走过场应付了事,同样毫无意义。祖灵降临如在,生者临祭如睹,“事死如事生,事亡如事存,孝之至也”(《礼记·中庸》),关键是由衷兴发的情意诚敬。孔子以人文教养转化宗教迷拜,而又不失神圣性:(一)不执着于追问神灵的可信与有效,而是自问心境之诚敬与安重;(二)不汲汲于求得赐福降佑,而应切己唤起报恩之心、成才之愿、为公之志;(三)不局限于一时一地之祭,尤其不得徒务形式,或者心不在焉应付任务,而是存诚由衷,敬慎于时时处处。

图2 浙江金华榉溪村孔氏家庙后堂

“如”,在受祭一方是“犹如”,简直就像在祭祀仪式中真实显现身影一样,因而不仅是角色假扮或器物假借;在行祭一方是“视如”,确乎倾注真情实意有如祖灵在前,因而不只是出于假想或假托。张清江诠发朱子的通微之见:取消鬼神实有而行祭礼,乃是不诚之伪;侈言神道设教,祭礼就沦为手段、陷于功利。朱子肯定气类感格之效,在“如在”与“临在”之间,不放弃神明临在的真实性,作为祭礼德教的保障[1]参见张清江:《“如在”与“临在”之间——论朱熹对“祭如在”的理解》,《云南社会科学》2013年第3期。。行祭者坚信这种至诚至信的感达与冥应,诚则灵、信则验。祖灵依附于象征物,宛若从天降临,歆享祭品和香火的馨香,俯聆行祭者的祝告,感其心愿之虔诚而给予回应(图3)。神灵之“临在”是实诚的信仰,“如在”是恍惚的意象;祭者之“亲睹”是不虚的信念,“视如”是迫切的意向。杨儒宾深阐丧祭礼之“如在”,既非不在亦非实在。亡者转化为恍惚如在的灵显,子孙恍惚与之觌面。时空变形,以意象化和肉身化的方式弥合永隔的亲情,重得其伦其理[2]参见杨儒宾:《恍惚的伦理——儒家观想工夫论之源》,《中国文化》2016年春季号。。受祭之显象、临祭之朝向,构成内在呼应的关联项,成为祖先信仰祭祀之神圣时空的双核心,共同营构着互感互化、往赠来答的意义生成机制。

图3 卞久,《朱茂时祭祖先像轴》,清,故宫博物院藏

祖灵受祭而得其载体,无论是尸还是主,是牌位还是画像,皆成了重要的礼器;生者行祭而言行得体,自身就化为活动的礼器。宗族祭祀的场所,作为族亲联络的要枢,乃是血缘、地缘关系网的特殊节点;祭祀的时日,与天时的节候推移相呼应,表现为周期性的再现,从而成为富含人生意味的特殊时节。祭品整齐陈列,苾芬氤氲弥漫,祖灵受祭而降临,悄然触感行祭者,使其感念先人昔日之谆嘱,真实领悟自己肩负的重任,这是灵气之来感;生者行礼如仪,衷诚全然体现于所有动作,以恭慎的举止、贞悫的心志,向祖先感达其精诚,这是血气之往感。礼事的空间节点,原地期待每一个行祭的时节,就在此际述往思来,有所回顾、有待展望,这是空间的时间化;时节的来临,准时在那个血缘、地缘交汇的空间节点,让每一个有待按时呈现的仪式环节,都能依序在具体场景中获得落实,这是时间的空间化。人神互感,时空互化,共同生成显隐动静之变易:隐入岁月长河的祖灵,仿佛亲临祭堂,倾听生者的祈祝,转虚为实也;生者即刻以信实笃专之心,倾注于先人精魂所系的牌位或画像,注实入虚也。虚实悄然转换,深触道德情感之庄诚与敬慎、哀惋与恻隐,由以充填生死鸿沟、抚慰生存裂伤,导人朝向生生不息之境。

作为祖先信仰的直接表达,祖先祭祀有序举行于特别的时节与地点。这神圣活动的意义生成机制,持续兴发着深层的生命意蕴:(一)根源性。丧祭之礼,教民报本反始而不忘来路,“反本修古,不忘其初者也”(《礼记·礼器》);“反古复始,不忘其所由生也”(《礼记·祭义》)。(二)整合性。“祭有十伦”(《礼记·祭统》),祖先祭祀尤具情理融构的教化功能与整合效验,参祭者各尽其分地协同参与,既是亲身示范也是齐心扶携,尊祖敬宗而收族,助成大群之团结,增强凝聚力与认同感,成就宗族伦理共同体之别异与和同的协调。向外可推扩于更大的共同体,联类推达不穷。(三)超越性。意义的根源性,指向血缘命脉之绵延恒久;意义的整合性,指向族群共同体之扩展广大。在此之上还有意义的超越性,这是对自我中心的积极超越,可望启导克己复礼者的德性之贵与公心之重;这更是对血缘纽带、宗族团体的自觉超越,从感报祖宗之恩赐一直回溯到天地,从荷担共同体之责任一直外拓到天地。由这最古老的渊源、最宏阔的境域,反照天地间的立身立心之己,修身正心以饬行,志在德性高贵、情意高厚,不懈趋向于整全人格之美善。

根源性、整合性、超越性,分别关乎时序、场域、精神。行祭之人受其规导,涌起感恩报本的使命感,升起共济并生的责任心,唤起自尊自重的自觉性。人文生命的充分展开,有源不竭则可久,族类谱系延伸是也;有功于世则可大,社群结构推扩是也;有德参天则可贵,人格境界提升是也。三重意蕴合而为一,指向人文生命神圣庄严的本性。祖先祭祀的庄严场合,弥漫兴发神圣氛围,威仪秩然而情志洽然。洋洋乎涵浸其中,生命最深层之至诚至善的本性有所省觉,引向悠远的祖灵、恒长的族脉,扩及纷纭浩大的人世、重重无尽的他心,塑就贵重又超卓的品格,酿成温厚又珍贵的爱意。“唯贤者能尽祭之义。”(《礼记·祭统》)年复一年,祭祖仪式依时举行,后人经过一轮又一轮的身心洗礼,愈益感受祖先的血脉召唤、精神感召,愈发懂得人世相与、伦常互依的实情,愈加认清自己的本来面目,知所始、知所处、知所向。具体而言就是,知晓自己在时间长河的渊源与使命,在人境广土的位置与责任,在精神高山的方向与理想。

二、行礼如仪:祭祖仪式的情意感发与德性感化

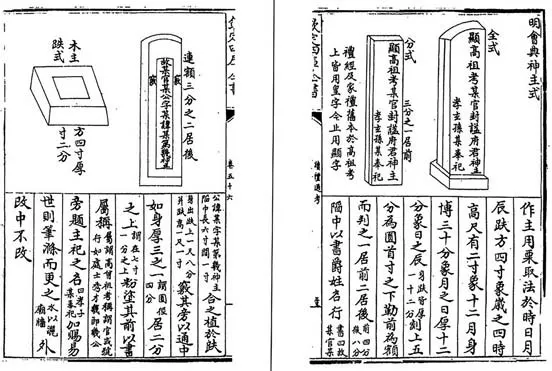

祖先崇拜是宗法社会的普遍信仰,具体模式是祖先祭祀。“国之大事,在祀与戎”(《左传·成公十三年》),祭祀与军事是国家的首务,前一项的重要内容就有祖先祭祀,事关礼教与民风,“慎终,追远,民德归厚矣”(《论语·学而》)。“祭”字的甲骨文,取象于手持牺牲向神灵和祖先进献,表达的是虔敬与追思。在古人想象中,祖先的身影虽逝,魂灵却未远去,其会在一些重要的时间和场合,感应后世子孙的虔诚召唤而回到宗庙。自古以来,宗族后辈总会在祭祀之时,陈置一个实物以象征逝去的祖先,具象演绎先辈与后嗣的交流互动,在史前这可能是陶木材料的人偶,而周代宗庙祭祀则选择尸,即与受祭者同其昭穆的本族之孙辈,接受后人的拜祭,同时也通过祝向子孙表达福佑。祭祖用尸的传统可能消歇于战国时期,此后更多以木质神主作为祭祀的祖先象征,又称木主、牌位。这种长方形的木牌,嵌入下设的木座,一块神主就代表一位祖先,按例写有祖先的名讳、生卒年月,有的还包括原配继配姓氏、子孙曾孙名字等信息(图4)。

图4 《明会典》神主式

稍晚又出现了以画像代表祖宗的现象。朱子注《楚辞·招魂》之“像设君室,静闲安些”,认为战国时期楚国的祭祀之礼就有画像,“像,盖楚俗,人死则设其形貌于室而祠之也”[1]朱熹集注:《楚辞集注》,上海古籍出版社1979年版,第137页。。清人厉鹗《杭可庵先生遗像记》认为画像的习俗始自汉代,“古者,人子之于亲亡也,为之旗以识之,为之重主以依之,为之尸以祭之。至汉氏以来,乃有画像,虽非古制,实寓生存,遂相沿不能废。宋之先儒,有恐似他人之议,则画手不可不工也”[2]厉鹗著,董兆熊注,陈九思标校:《文集》卷五,《樊榭山房集》,上海古籍出版社2012年版,第2册,第771页。。逮及中古,为祖先画像用于祭祀的风气,流行于有条件的宗室。明清的宗族祠堂,同时陈置神主与画像的现象亦十分常见。无论是偶还是尸,是神主还是画像,其在祭祀礼仪中的出现,皆让孝子孝孙对祖先的无尽追思,投注于有形之“像”,从而使内心有所安住和依托。“祭如在,祭神如神在”,置身于祭祀仪式的严肃场合与庄重氛围,祖先形象的具象化“存在”,自然而然就唤起了后辈的慎终追远之情。

古代祭祀有合族参与的大祭,也有小范围的常规祭祀,还有就某一事项举行的专门祭祀,如族人的婚娶、生子、诞辰、丧葬、中举以及升官晋爵等。常规祭祀一般在每月的朔、望,每个宗支派一位代表至祠堂参拜。合族大祭一般是每个季度的第二个月择吉日举行,即所谓“四时祭”。有些家族的合族大祭,日期选择元旦、春分、清明、中元、中秋、冬至、除夕等岁时节庆,或者按照分房分支的方式行祭。宗庙举行的祭祀仪式,有其特定的文化内涵。宗庙以始祖居中,左右两边分立为昭、穆,父居左为昭,子居右为穆。《仪礼》记载,从皇室到诸侯乃至士大夫,宗庙规格随身份等级而体现出不同,天子立七庙,诸侯立五庙,大夫立三庙,士立一庙,庶人无庙而祭于寝。宗庙祭祖的礼仪在周代已有基本程式,包括卜日、斋戒、设位陈器、省牲涤器、盥洗、参神、降神、进馔、初献、亚献、终献、侑食、阖门、启门、受胙、辞神、彻、馂等,每个环节皆设有司等相关人员引导辅助,过程繁复而隆重。到了宋代,朱子依据民间祭祖风俗,参酌古今诸多家礼而撰著《家礼》,形成了宗族祭祀的基本程式。此书先以稿本形式流布,在朱子逝后乃刊刻行世[1]参见[日]吾妻重二:《朱熹〈家礼〉实证研究》,吴震等译,华东师范大学出版社2012年版,第76—78页。,明清时期得到官方的接纳和推行。数百年来,《朱子家礼》为上自公侯下至黎庶的宗族祭祀礼仪提供了范本,影响社会风习甚深。

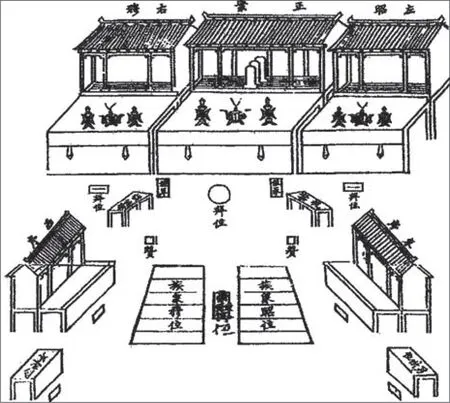

通观《仪礼》与《朱子家礼》,祭祀礼仪的每一环节都带有宗族文化的隐喻。在古人的想象中,经由宗族后辈的诚敬召请,祖先才会回到宗祠接受祭拜。此乃郑重庄慎之事,包括仪式流程的安排、祭祀物品的准备、族人情感的酝酿等,都要下一番功夫,并且相关准备工作从祭祀之前的打扫神坛、斋戒、省牲等环节就已经展开。占卜确定吉日之后,在祭祀前一天,主祭者就带领众人洒扫正寝、擦拭神龛,保证场所的蠲洁,并恭恭敬敬摆放神主。《朱子家礼》描述了神龛及神主的摆放规则与具体方位:“设高祖考妣位于堂西,北壁下,南向,考西妣东,各用一倚一卓而合之。曾祖考妣、祖考妣、考妣以次而东,皆如高祖之位。世各为位,不属祔位,皆于东序西向北上或两序相向,其尊者居西,妻以下则于阶下。设香案于堂中,置香炉、香合于其上……”[2]朱熹:《家礼》卷五《祭礼》,《景印文渊阁四库全书》,台湾商务印书馆1986年版,第142册,第572页。(图5)而此前的三天中,主祭者及参与祭祀的族众就要进入斋戒状态,涤除杂念,内心专注于怀思祖先,极尽虔敬。祖先牌位摆放妥当以后,须省察祭祀用的牺牲,洗涤祭祀用的器皿,祭祀当天清晨陈列果蔬酒馔。时辰一到,执事人员各就其位、各司其职,主祭者率族众有序步入祠堂,在拜位之前,昭穆各依辈分,列队而立,行请神之礼(图6)。主祭者敬对神主,虔诚呼唤列祖列宗的尊讳,迎请其出就正寝,恭伸奠献。伴随着一声声呼唤,众人共同想象祖灵降临祠堂,注视着宗族后辈的队列,接受祭拜。

图5 祠堂之图

图6 贵州遵义宦氏宗祠正室神案之图

族人对神主的参拜与献礼,是祭祀活动最重要的环节。主祭者率领族众依次来到各位神主面前,跪拜、酹酒、进馔、祈祷。祝念诵祝词,向祖先祷告,请祖先飨祭;随后又代表神主回应主祭者及族众,表示祖先接受他们的拜祭,如说:“祖考命工祝承致多福于汝孝孙,使汝受禄于天,宜稼于田,眉寿永年,勿替引之。”[1]朱熹:《家礼》卷五《祭礼》,《景印文渊阁四库全书》,第142册,第573—574页。祭礼最后是“馂”的环节,将祖先享用剩余的酒肉果蔬,按照长幼尊卑的顺序,分配给族众食用。此时,祝代表神主对众子孙说:“祀事既成,祖考嘉飨,伏愿某亲,备膺五福,保族宜家。”“祀事既成,五福之庆,与汝曹共之。”[2]朱熹:《家礼》卷五《祭礼》,《景印文渊阁四库全书》,第142册,第574页。虔心进献的食物,在祖先嘉享之后再分配给族众,人人沾沐祖先的灵力,也寓意着后辈的诚敬之意已如愿上达祖先,有望得其赐福降佑。在古人充满感情的想象中,祖先创立家业,养育子孙,是宗族香火绵延的根基和原动力;他们逝去以后,其在天之灵还会长久护佑宗族家业,为孝子孝孙带来福禄安康。

从日期选择到环境布局,从祭品之择取与摆放到人员之行礼如仪,祭祀过程所有环节皆传达着深刻的人文寓意,强调着宗族后辈情感的真实兴发。通过神主、画像等方式,祖先临在于特定的祭祀时空,具象演绎宗族代际传承的情境,唤起后人的感恩之心与亲敬之意。此心此意的感发和触动,儒家极其看重,既是道德情感之源,又有凝聚宗族、维护伦常之效。“夫祭者,非物自外至者也,自中出,生于心也;心怵而奉之以礼。”(《礼记·祭统》)“亲亲故尊祖,尊祖故敬宗。”(《礼记·大传》)爱亲之心是人的自然本性,因爱而生敬,由亲亲之情而升华为尊尊之德,是“仁孝”思想的要义。以《礼记》为代表的儒家经典,细致描述祭祀参与者的行礼姿态、仪容,呈现其情感,诠释其规矩,对于塑造伦常共同体成员的德性生命,具有兴发感动的真实意义。

0~10 cm土层,深松耕和免耕方式土壤微生物活性显著高于常规耕作方式(P>0.05),深松耕和免耕方式较常规耕作方式增加65%和45%。在夏玉米整个生育期内,不同耕作方式下土壤微生物活性表现为深松耕>免耕>常规耕作,秸秆还田能够明显增加土壤微生物活性,表现在可以较好地调节养分功能。

儒家重视培养子孙对祖先的情感,以天然的亲亲之情为基,坚实树立尊尊之德,这是宗族伦常秩序的支撑所在。面对祖先的牌位或画像,时刻保持诚敬之态,这对于行祭者本人当然是自省自戒,而对于晚辈也有示范和感化的作用。“是故贤者之祭也,致其诚信与其忠敬,奉之以物,道之以礼,安之以乐,参之以时,明荐之而已矣,不求其为。此孝子之心也。”(《礼记·祭统》)宗族后辈通过一系列虔诚的努力,殷切招迎祖先的灵魂,请他飨用呈祭,并赐福于后代。仪式中的灌鬯、焚香、荐血腥、乐舞等环节,都是以声色味嗅来迎神娱神,比这更为重要的则是孝子赤诚虔敬的内心。“谕其志意,以其慌惚以与神明交,‘庶或飨之,庶或飨之’,孝子之志也”,“孝子之祭可知也:其立之也敬以诎,其进之也敬以愉,其荐之也敬以欲,退而立,如将受命,已彻而退,敬齐之色不绝于面”(《礼记·祭义》)。此所谓“慌惚”者,思亲念亲之心意深挚也。孝子用祭品表达内心的虔敬与诚挚,而其恭敬庄重的容色始终不改,进献的整个过程亦是小心翼翼、诚惶诚恐。在献祭之后,还有念颂祝词的环节,这更是孝子现场演绎与祖先之灵的真切沟通,将祖先传示的训诫奉为圭臬,珍惜到唯恐有丝毫疏忽的程度。

在整体虔敬恭慎的氛围中,对应于祭祀环节的不同,孝子面对祖先时的神情仪态亦应有微妙的区别,以贴合人情之合礼的流露,呈现自然的真实。孔子本人是礼乐大师,祭祀仪态最具示范力。秋天举行尝祭,孔子亲捧祭品以呈献,亲力亲为,虔敬又诚恳,快速行走的步态极显心意之迫切。子赣向老师发问,为何不像平时讲的那样威仪端严又整饬,孔子这样回答:“济济者,容也,远也。漆漆者,容也,自反也。容以远,若容以自反也,夫何神明之及交?夫何济济漆漆之有乎?反馈乐成,荐其荐、俎,序其礼乐,备其百官,君子致其济济漆漆,夫何慌惚之有乎?夫言岂一端而已?夫各有所当也。”(《礼记·祭义》)孔子认为,祭祀的仪态宜从容而矜持,但在走向神龛奉献祭品时,则应急促而诚恳,假如这个环节依然缓慢持重,就会显得与祖先疏远,而且此时若仍在顾及容貌修饰,那又怎能与神明达成真实的感通呢?包括《礼记》在内的儒家经典文本,对参祭者在不同环节所应持有的仪态,都给予了细致的描摹、严谨的区分,完全切近于祭礼仪式当下的情感特质,即行迹以见心境,情感以见理义,这也是孔门儒学的特质所在。作为宗族共同体必不可少的活动,祭祖仪式具有世代传承的教化功能,依托于真切的情意感动以实现德性感化、伦理示范。祖先祭祀的整套流程,情之所以寄,德之所以启,当然不可能脱离祖先的象征物,后者在明清两代就典型体现为祖宗肖像画。这既是祖灵凭临的载具,又是生者致意的对象—寓灵于器、寄情于像,在整个仪式活动过程中,处在关键位置,具有重要功用。

三、生命表达与艺术诠释:明清祖宗像的文化特质

古往今来,尊祖敬宗的优良传统绵延不绝。祖先作为后人的生命奠基与精神示范,其音容与德行久久保存于后人的记忆中,并得到维护与强化。悼诗祭文、树碑立传之外,绘制祖宗肖像更是家族精神标志的形象化。借助忠实描画与恭谨再现,以图像还原的方式具体落实祭祖仪式的怀思功能,也让宗族伦常共同体的象征性与向心力获得一个接近真实的支点。个体生命终有一死,而子子孙孙无穷尽。由这无尽纽带构成的血缘群体,通过供奉共同的祖先、彰显共同的祖脉,追求宗族生命的持久永恒,展现族群生息播散之繁盛。以生生不息为底蕴,宗族伦理关系必然成为个体生存发展的原生景观。

绘制祖宗画像,在明清渐呈蔚然之势,或因两朝帝王提倡人伦孝道,并允许民间联宗立庙。“望族营造屋庐,必建立家庙,尤加壮丽”[1]周硕勋纂修:《潮州府志》(乾隆)卷十二,清光绪十九年(1893)刻本,上海图书馆藏。,“大宗小宗,竞建祠堂,争夸壮丽,不惜赀费”[2]李书吉等纂修:《澄海县志》(嘉庆)卷六,清嘉庆二十年(1815)刻本,浙江图书馆藏。。祠堂家庙的营造之风大盛,与之相配的便是悬挂祖宗像,腊月二十四日“人家各拂尘,换桃符、门神、春胜、春帖,悬祖先像,并帖钟馗图”[3]萧良干修,张元忭、孙矿纂:《绍兴府志》(万历)卷十二,明万历十五年(1587)刻本,北京师范大学图书馆藏。,“除夕,易门神,更桃符,贴红黄利市钱,悬祖先像于中堂,供至元宵始撤”[1]秦熙祚修,陈金阊纂:《重修曲江县志》(康熙)卷一,清康熙二十六年(1687)刻本,北京大学图书馆藏。。各地因风俗不同,祖宗像的悬挂时间亦不尽相同,但其怀祖祈福的心绪完全相通。两朝500余年积累的祖宗像存量相当可观。相较于“技进乎道”的文人画传统,祖宗像的规矩刻画、程式造型使其在艺术性上确实存在天然不足。但从现实功能与适用范围来看,无论是高门大族还是寻常百姓,只要定期举行祭祖仪式,祖宗像就是重要的组成部分。作为肖像画的一种,祖宗像也有自己的形制特征,而对其进行艺术诠释的关键,在于把握深层的伦理蕴涵、文化特质。归根结蒂,祖宗像是以忆往思来之能,向伦理共同体昭示报本反始之旨。

关于明清两朝祖宗像的类型,吴灿有此区分:按人物的姿势有坐像和立像之分;按画像的构图有全身像、半身像之分;按人物数量可分为单人像、双人像和群像。全身坐像最常见,其次是半身像,立像最少[2]参见吴灿:《明清祖宗像研究》,湖南美术出版社2019年版,第81页。。着眼于地域风格特色,吴卫鸣列举了多种样式:浙式、徽式、闽式、粤式以及黄河流域的北方样式等[3]参见吴卫鸣:《明清祖先像图式研究》,社会科学文献出版社2020年版,第43—50页。。兹以人物样态及数量为据,略举数例以见其概。

(一)坐像。座椅和椅帔,象征着像主的地位尊卑、等级高下。《钱世桢坐像》(图7)像主是万历年间的平倭将军,他头戴乌纱帽,身着团领红袍,左手握住镂花腰带,右手抚膝,端坐于虎皮交椅上,胸前补子有狻猊呲牙回望;狻猊身挟赤焰,足踏绣球,形貌甚是威猛,与钱世桢的谦谨神情恰成对比。

图7 佚名,《钱世桢坐像》,明,南京博物院藏

(二)立像。此样式罕见,而且全是男性,但清代一些外销画有立式的女性祖宗像。

(三)半身像。据吴灿研究,半身像常见于族谱中的祖宗像,也见于祭祀场合,如明代画家沈周为同乡吴宽所绘《东庄图册》之“续古堂”,堂屋正中就是吴父的半身像轴。此图可作为考察明代士大夫祭祀半身祖宗像的直观材料[4]还有杜琼所绘《南村别墅图》之“来青轩”,乃是供奉园主亡父遗像的堂屋。参见吴灿:《明清祖宗像研究》,第123—124、196页。(图8)。“续古”者,继志述事,不忘其本也。古木丛竹,前后拱卫着续古堂,构成寓意深远的伦理空间。吴宽《东庄奉安先考画象祝文》所谓“乃奉遗象,张之堂楣。著存于心,如睹容仪”[1]吴宽:《家藏集》卷五十六,《景印文渊阁四库全书》,第1255册,第521页。,与画像构成互文关系,共同表达追思亡父之情。

图8 沈周,《东庄图册》之“续古堂”,明,南京博物院藏

(四)多人像,包括双人像、三人像乃至群像。双人像多是夫妇像,也有兄弟像。三人像或是父母与子,或是父子三人,或是一夫两妻像。多代祖先依序并置于一幅之中,更见出同脉宗族的延续与传承。时间跨度最长的是《鲍志道家族祖容像》(图9),从明嘉靖年间的鲍氏十五世祖到清嘉庆年间鲍氏二十五世,上下近300年,前五代是明人,后六代是清人。绘制于清道光至光绪年间的《五代同堂图》,规模更大,容纳了66位家族成员,以家族人伦等级排次的样式,成为儒家伦理秩序的缩影[2]参见吴卫鸣:《明清祖先像图式研究》,第90、134页。此外尚有容纳更多成员的祖宗群像,据笔者所见,人数可达八九十位,最多的一幅竟超过百人。。

图9 佚名,《鲍志道家族祖容像》,清,鲍氏长房三十代孙藏

祖宗像就其基本功能而言,是后代缅怀先人的心绪承载物,因而画像的制作应以忠实可信为基础,这样才会让那些曾与逝者共同生活过的后人感到信服,在瞻仰画像时得到真实的触动,唤醒往昔的记忆,引起情感深层的呼应。绘制祖宗像的立意须高,要让“仁人孝子”“不自觉而油然生其尊祖敬宗之心”;画面效果力求达到这样的程度,“望之俨然,即之也温,虽百年之久、千里之隔,恍遇若人于当前也”;而且细节也应做足功夫,“勃勃然如须眉之欲活,有不肃然起敬者乎”[3]丁皋著:《传真心领》“卢见曾序”“作者自序”,人民美术出版社1964年版,第11—12、45—46页。。历代画师经过长久实践,总结出祖宗像绘制成功的前提条件:“技以肖为工,不肖无足论矣”[4]李斗撰,汪北平、涂雨公点校:《扬州画舫录》卷二,中华书局1960年版,第47页。,写实成为衡量作品的准绳。祖宗像的逼真传神,清人宣鼎有一生动描述:“皖人鲍打滚,画士也,能召亡写真。虽逝者逾十余载,鲍往墓上伏地一滚,瞑目久之,起则把笔勾勒,敷色渲染,举示其子孙戚属,无不惊为酷肖。”[5]宣鼎著,桓鹤点校:《夜雨秋灯录》卷三《丹青奇术》,上海古籍出版社1987年版,第230页。这段记述虽是小说家言,但可窥知画师技艺之高超,作品定然形神毕肖。由于实际操作往往受各种因素所限,写真效果并不总能得到保障,这就需要画师善于归纳,针对各类身份的人格特质,提取典型的容貌特征。明成化年间兵部尚书尹直命画师因旧摹新,“予先世遗像,皆历年久,楮缯墨色,漫漶灭裂,不可把玩。乃命绘史王琚因旧摹新,共为一轴……庶岁时忌日,悬揭简便,久而不至于散失故也”[1]尹直:《謇斋琐缀录》卷八,邓士龙辑,许大龄、王天有主点校《国朝典故》卷六十,北京大学出版社1993年版,下册,第1345页。。祖先遗像年久易损,难以修复,画工只能据之摹写,并结合后嗣的记忆,尽量争取还原。在无法写实的情况下,就必须作类型化抽象,以呈现应有的神情特征。

明代以前,祖宗像的绘制准则便已确立:安置像主于独立的空间;笔法讲究工整细腻;身姿、衣冠、器具,无不契合人物的社会身份;画风营造追求庄严肃穆。以技法及其成效为重心,祖宗像在明清两朝的图像呈现可分三个阶段:(一)明前中期,“淡墨霸定”“底粉薄笼”[2]陶宗仪:《南村辍耕录》卷十一“写像诀”,中华书局1959年版,第131、132页。的江南渲染之法,为祖宗像绘制提供了成例。先用淡墨描摹脸庞、布置五官,继而以诸粉合和衬底,再用薄粉罩染、彩墨斡染,形象遂跃然纸上。(二)明万历年间,传教士来华,西洋肖像画法带来视觉冲击,以明暗法呈现立体感。受此影响,曾鲸及“波臣派”发扬了凹凸法,“如镜取影,妙得神情”,“每图一像,烘染数十层,必匠心而后止”[3]姜绍书:《无声诗史》卷四《曾鲸》,于安澜撰,张自然校订《画史丛书》,河南大学出版社2009年版,第1296页。。清前中期的祖宗像画法,结合了渲染与层积,达致立体丰富之效。(三)清末的鸦片战争叩开国门,随着摄影术的传入,祖宗像绘制技法有所变化,以炭精擦涂追求明暗效果,增加面相的逼真感,这是在摄影术压力之下的自我调适[4]明清祖先像的演化历程,参见吴卫鸣:《明清祖先像图式研究》,第29—34页。。

中国艺术研究院的明清祖宗像藏品,数量可观,质量也属上乘,藏品类型更是多种多样,如王公贵族的祖宗像、行乐图,汉族士绅的祖宗像,以及非典型的容像如文人画、僧道画像等。其中有一套清代多罗顺承郡王家族用于祭祀的祖宗像,保存完整且十分精美。该家族始封祖是清太祖努尔哈赤曾孙勒克德浑,其人因功勋卓著而“世袭罔替”,是清代八大铁帽子王之一。这套祖宗像参照了清代帝后容像的绘制方式,凸显了满洲贵族特色,如实反映了该家族的地位及各人物所受诰命。还有一幅清前中期汉军旗官宦之家的祖宗像,像主周氏是两广总督周有德孙女,同时也是二品大员卢焯之妻。又有明嘉靖年间进士李芳的画像,乃清代画家方薰受李芳后人之托而摹写,这是画家参与祖宗像创作的一个例子,作品保留了文人画风格,虽与传统祖宗像有所不同,但仍寄托了深厚的怀祖敬宗之情。此外还有一套程氏宗谱,留存了程瑀、程大昌所受敕命,收录了程灵洗、程卓传记,还有详尽的“新安程氏统宗世系图”,均是非常珍贵和难得的家族资料。以下再就其中颇具特色的几件,试作诠说。

《刘景荣及其祖母王氏容像》(图10)。刘景荣,清顺治九年(1652)进士,历任刑部员外郎、布政司参政、江南按察使。其父刘志友原为祖大寿手下参将,松锦战败遭俘,降清后被编入汉军镶白旗第二参领第二佐领,因功累授三等轻车都尉。刘志友、刘景荣在明清易代之际的人生起伏,堪称彼时仕宦家族的一个缩影,弃明入清成为开启家族仕途进阶的有效路径。细看这两幅容像,祖母王氏端坐于虎皮椅上,身着深蓝偏黑的暗纹常服,面容瘦削而有精神,眼窝深陷、颧骨高耸,仪态端庄肃穆,不怒自威;刘景荣着官服,身形健硕,双目炯炯有神,体现了清初官员的形象特色。

图10 佚名,《刘景荣及其祖母王氏容像》,清,中国艺术研究院艺术与文献馆藏

《旌奖妇人容像》(图11)。像主是一位品节超卓、两受旌奖的雍容妇女,画像右上角的题款提供了相关背景—“山西提刑按察司副使张 旌奖:青年即艰苦节,白首不变初心。事舅姑而养生送死,抚孤儿而延师授经。既代夫而为子,又代夫而为父,可谓秉心一醮、接踵三千者也”;“提学副使陆 旌奖:全节无愧于妇道,慈训克尽乎母仪,舆论翕然,允可嘉尚。不孝孙世麟沐手谨书”。画像谨细呈现的这位恪守礼教的女性,在丈夫早逝以后依然尽心孝顺公婆,勉力抚育孤儿,其节行被塑造为遵蹈妇道之楷范,两受地方官旌奖,因此其离世后,族中子孙为其绘像,悬挂于家庙,忠实践履礼教的先辈女性为家族带来光荣,也被后世子孙引以为傲,值得后人由衷表示尊崇和缅怀。

图11 佚名,《旌奖妇人容像》,年代不详,中国艺术研究院艺术与文献馆藏

《夫妇容像》(图12)描摹的是逝去的三位先人。像主端坐于正上方,胡须灰白,面容清癯,神情庄肃谨重。两位夫人分列左右,着装相似,仅以衣服色彩的细微差别可区分身份尊卑。该幅祖容像较具典型性,正面坐姿、椅帔纹饰、着装风格、人物神态,以及明暗变化的绘制技法,都符合彼时民间祖宗像的特质。

图12 佚名,《夫妇容像》,年代不详,中国艺术研究院艺术与文献馆藏

除上述几幅颇具特色的画像之外,中国艺术研究院还收藏有很多祖宗像珍品,堪称国内外庋藏明清祖宗像的重镇之一。限于篇幅,只能略举数例以见其精彩。

历来宗族祭祀的制度安排与仪节实施,均涵盖时节、场所、器具、言行诸方面,色声香味触的诸官感受也全部涉及,而表现先人仪容神态的祖宗像是尤为重要的一个方面。明清时期,儒学成为官方哲学,永言孝思、慎终追远、敬天法祖等理念,升至家国同构体系的价值核心,成为中华优秀传统文化的基因存在。社会层面表现为民间祭祖权的逐步扩大,以及宗祠家庙文化的日益兴盛。漫长的习俗嬗递过程中,兼具礼教和艺术属性的祖宗像承担了重要功用,它既象征着祖灵的临在,又拢聚着宗族后辈的孝思与敬心。先祖被请入图画,精心绘制成形象恭肃、姿态端庄的工笔画像,或坐或立,或全身或半身,或单人或成群,形式既统一又多样,更与神龛、牌位、匾额、供品、香炉、烛台一起,共同构成祭祀祖先的神圣时空,行祭其中的子孙得到真实的精神感召与心灵净化。明清祖宗像的艺术形式当然值得细致分析,此外还应深入历史文化背景,视之为宗族生命系统的重要呈现,探究其所表征的伦理蕴涵、人文品质。正如吴卫鸣所说,“只要把‘观看’祖先画像的眼光放到其本来的社会情境中,并结合其意图、功能来考虑其特有的表达形式,那么一种深远博大,凝聚着千百年以来中国古代百姓的生命价值观、行为取向及道德观的文化图景便呈现在眼前”[1]吴卫鸣:《明清祖先像图式研究》,第174页。。归根到底,为先人造像的悠久传统与深厚积累,彰显了追思祖先的敬心与庇佑后嗣的殷望,攸关家族谱系传承、神圣信念表达,进而有助于社会秩序维护、民族性格塑造。所有这些,都汇入了中国历史文化的命脉,永恒延续,生生不息。