满文转写的历史演变*

⊙ 张开轩

(北京外国语大学国际中国文化研究院,北京 100089)

转写,即将一个拼音文字系统的字符按照一个字符对照表,忠实而对号入座地转换成另一个拼音文字系统。现如今,转写已经成为国内研究少数民族语言文字的重要方法,然而究及历史,转写的出现与中外语言文化交流密不可分。相比中国其他少数民族文字的转写,满文转写起源较早,在满文的各类转写中,拉丁转写和西里尔转写发展历史较长:这两种转写最初分别发源于17世纪时西方来华传教士和18世纪俄国东正教使团成员以本国文字对满文的标注,至19世纪末期,西欧和俄国学者分别基于拉丁字母和西里尔字母编写了两套完整的、和满文字母一一对应的系统方案,并广泛应用于欧洲各国的满学研究中。20世纪30年代,满文的两种转写方案先后传回中国,其中拉丁转写在目前大多数国家的满文文献学、语言学、历史学等领域的学术研究活动中发挥了重要作用。

满文转写是语言接触、交流的产物,而拉丁、西里尔转写方案的发展和演变更是有清一代中外文化交流的生动写照。因此这一问题的研究不仅有益于满语语言学和满文文献学的相关研究,也从语言学角度对清代中外文化交流提供了重要参考。本文收集了自17世纪末以来法、德、俄等国学者所著十余部著作中的满文标注、转写方案,对历史上曾出现的满文拉丁转写和西里尔转写的演变进行梳理考述,并对其历史背景进行探究。

一、满文拉丁转写的历史演变

满文的拉丁转写又称“罗马转写”,是出现时间最早、也是当前应用最为广泛的一种转写方案。满文拉丁转写的雏形最早出现在17世纪末期,其形成与在华西方传教士的活动密不可分。以拉丁字母标记注音是西方传教士学习中国语言的传统方法,17世纪,随着明清易代,满族语言文化又迅速为在华西方传教士所关注。清朝政权建立后不久,在华西方传教士便很快了解到满族语言文字的特点:早在1650年,意大利传教士卫匡国(Martino Martini)便对满族语言文字的特点有所记载。他认为,和作为象形文字的汉字相比,鞑靼文①(满文)属于普通文字,其字形和阿拉伯文十分近似[1]172。从卫匡国本人的视角来看,所谓“普通文字”也就是拼音文字,这说明17世纪中期西方传教士已经认识到了满文属于拼音文字的这一特点。从语言逻辑上看,西方传教士以拉丁字母标注中国语言的历史传统,加上17世纪中期其对满文拼音文字特点的认识,都为满文拉丁转写的产生奠定了基础。

除卫匡国外,葡萄牙在华传教士安文思(Gabriel de Magalhães)的著作和信札里也曾出现过关于满族语言文字的记载。1647年,安文思在其书信中对当时满族人传统的识字表格“十二字头”有着这样的描述:“他们(满族人)有文字,但没有学者。……辅音字母与我们(欧洲人)的一样,然而他们总是混淆,分不开辅音字母和元音字母。他们把辅音字母结成音节,以构成十二篇,由这样来教小孩学习满文。”[2]1

从上文中出现的“元音字母、辅音字母”可以看出,17世纪的欧洲来华传教士已经开始用西方的语言观念来分析满语的语音特点。自古希腊时期起,西方学者便已经对包括语音、词法和句法三部分的语言学理论进行了研究。此后历经千余年,到了17世纪,“元音”“辅音”“音节”“字母”等语言学概念在西方早已深入人心,因此来华传教士自然也会以这样的观念和视角对满族人的语言文字进行研究。正是基于这一语言观念,来华传教士逐渐编写了满语语法书等早期研究著作。

西欧国家的满语研究始于17世纪末期。1696年,比利时传教士南怀仁(Ferdinand Verbiest)在巴黎出版了西方第一部满语语法书——《鞑靼语基础》[3](ElementaLinguaeTataricae),该书影响深远,在此后百余年的时间里,西欧学者编纂的满语语法书都是以此书为蓝本,例如钱德明(Joseph Marie-Amyot)的《满语语法》[4](GrammaireTartare-Mandchou),雷慕沙(Jean Pierre Abel-Rémusat)1810年编写的满文讲义②等。在此之后的一百余年间,尽管没有满语语法论著出版,但欧洲传教士和学者在满文文字学的研究上却有着重大突破:1732年和1733年,法国在华传教士孟正气(Jean Domenge)和俄国科学院德裔学者拜耶尔(G.T.Bayer)各自编纂了以音素为单位满文-拉丁字母对照表。字母表的编纂使得欧洲学者对满文文字结构的研究不断发展,并且间接促进了满文活字印刷技术的发明。18世纪末,常驻北京的法国传教士钱德明为欧洲满学研究的发展做出了重要贡献,除了满语语法书外,他还曾编写一部名为《鞑靼满法辞典》(DictionnaireTatare-Mandchoue-François)[5]的辞书,该书1790年由蓝歌赖(Louis Matheu Langlés)负责排印,在其印刷的过程中首次使用了满文金属活字。

自18世纪末起,欧洲的满语研究开始快速发展,这一时期有法国人钱德明、蓝歌赖(L.M.Langlés)、柯恒儒(Julius Klaproth),以及德国人威廉·硕特(Wilhelm Schott)等人从文字学角度对满文的特点和发展历史进行了深入研究③。在语法方面,19世纪上半期则主要有汉斯·甲柏连孜(Hans Conon von der Gabelentz)的《满语语法基础》[6](ÉlémensdeLaGrammaireMandchoue)编纂出版。此后半个世纪的时间里,法国、德国、比利时等国学者相继出版了多部满语语法书,如1856年德国学者弗朗茨·考伦(Franz Kaulen)的《满语语言原理》[7](LinguaeMandschuricaeInstitutiones),1873年法国语言学家亚当·吕西安(Adam Lucien)的《满语语法》[8](GrammairedeLaLanguaeMandchou),1884年比利时语言学家哈雷兹(Charles Joseph de Harlez)的《满语手册》[9](ManueldeLaLangueMandchou)以及穆麟德(P.G.von.Möllendorff)的《满语语法》[10](AManchuGrammerwithAnalysedText)。此外,1866年,汉斯·甲柏连孜还曾以拉丁字母转写《四书》等满文文献[11],并作为读本供教学使用。

整理以上著作可以发现,这些著作在介绍满语语音、语法时,由于印刷条件所限,在正文部分几乎全部使用了“以拉丁字母标注满文字母”的方法进行讲解。在不同的历史时期,学者们对这种“拉丁字母标记”的表述也各不相同。整理上述著作中的④相关表述也可以发现:南怀仁、钱德明和汉斯·甲柏连孜在其语法书中多用“字母”(litteras/lettres)一词来指代这些拉丁字母标记,并且在分析字音时,也是基于这些拉丁字母标记来进行。由此说明这一时期的学者认为,满文字母等同于拉丁转写标记。到了19世纪中后期,随着欧洲学者对满文文字源流和文字结构的深入了解,语法书等著作中对这些拉丁字母标记的表述也开始发生变化,在1856年弗朗茨·考伦的语法书中开始用“读音”(pronunciantur)来指代这些字母,1884年比利时学者哈雷兹的《满语手册》中使用的也是同样的表述(prononciation),由此说明这一时期的学者开始认识到拉丁字母的标记是表记满文字母读音的一种手段,并不能等同于满文字母。然而在讲解字形和语法时,为排版方便,也仍然以拉丁字母而非满文字母来书写例词、例句。直至19世纪末,西欧学者的语法书中才出现类似“转写”(transcription adoptée)的表述。由此可以发现,尽管“转写”这一概念直到19世纪末期才出现,但以拉丁字母标注,并以此“破解”满文的方法却有着悠久的历史。从产生之初,这种拉丁字母标记就兼具“照应原文”和“表记语音”两种功能。

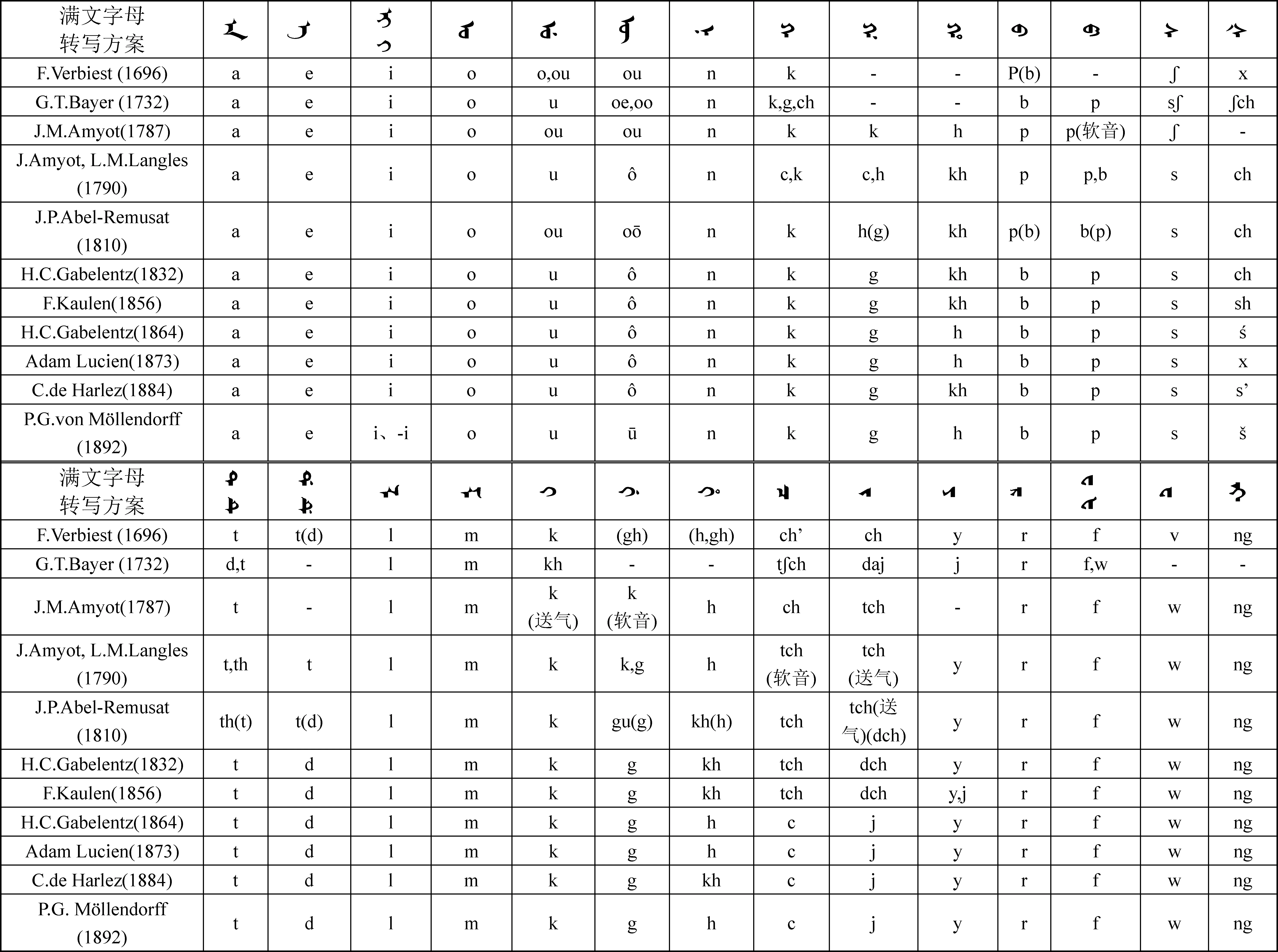

对上述著作中的字母表和相关例词例句进行整理后,可以看出历史上拉丁转写的变化轨迹,参见下表:

表1 历史上欧洲学者对满文字母的标注和转写⑤

续表

综合上表及前文论述可以发现,17世纪末到18世纪末是满文拉丁转写产生的最初时期。这一时期的传教士和学者通过在中国向母语者学习或在本国接触满文文献等方式,对满语的语音特点和文字特点有了初步了解。自17世纪末起,欧洲传教士开始以拉丁字母标记的方式描述满文的字音,记录词汇和语句,并对满语语法结构进行分析。然而这一时期,在欧洲学者的拉丁字母标记方案中常常出现“一个满文字母对应多个拉丁字母”“多个满文字母对应一个拉丁字母”“满文字母和拉丁字母之间没有对应关系”等现象。对于一些字形接近、字音近似,但在满语书面语中不可相互替代的字母,如k-g-h、t-d,c-j⑥等,在欧洲早期满语著作中的标注也十分模糊。另外,18世纪欧洲学者在以拉丁字母对满文进行标注时常常会基于其母语的特点选择相对接近的读音,由此使得不同学者基于自身的理解对满文字母采取不同的标注方案,例如,满文的第五元音⑦在钱德明的语法书中受到法语的影响标注成“ou”,而在拜耶尔的字母表中则受到德语的影响标注为“u”,等等。综上可见,至18世纪末欧洲学者以拉丁字母标注满文的方案尚不成熟,对满语语音特点的认识也不甚清晰。

自18世纪末起,随着一系列满文文字学论著的问世,欧洲学者对满文文字结构的认识进一步深入。在1790年钱德明的《鞑靼满法辞典》中,作者已经对满文字母和拉丁字母之间的对应关系有了初步的认识,此后经过雷慕沙的整理和研究,到19世纪30年代,甲柏连孜等欧洲语言学家对满文的结构已经有了十分深入的认识。尽管“转写”这一概念在此时尚未提出,但是从今人对“转写”的定义来看,1832年甲柏连孜《满语语法基础》一书中的拉丁字母标记已经符合转写“忠实而对号入座”的要求。1864年,甲柏连孜对其标注方案做了进一步改进,解决其原有转写方案中出现的“单音双字”“单音三字”的问题,对于读音相近的两个字母,则利用特殊符号进行区分。例如,1864年出版的《四书》读本中,甲柏连孜将其1832年满语语法书中的转写“tch”“dch”分别简化为“c”“j”,再如“ch”改为“s'”,以与字母“s”区分,等等。甲柏连孜1864年修改后的转写方案突破了不同语言背景影响下造成的转写方案的不统一,且相比此前的种种方案更为简洁,因此在19世纪下半期欧洲各国学者的满语研究著作中广为使用,如目前广为应用的满文“穆麟德转写”即是基于甲柏连孜1864年的转写方案变化而来。而上述这两种转写方案也是现今国内外满语研究著作中最为常用的两种。

综上所述,自17世纪末起,“以拉丁字母照应满文原文”这一近似“转写”的方法就存在于欧洲学者的满语研究著作中。在此后200年的时间里,这种拉丁字母标注开始逐渐与满文字母间形成对应关系,到了19世纪30年代开始契合转写的要求,并在此后不断成熟,对欧洲语言学和东方学的发展起到了推动作用。满文拉丁转写在欧洲的发展历程,也是欧洲学界对满语特点不断深入认识的体现。

二、满文西里尔转写的历史演变

除了广泛应用的拉丁转写外,历史上还曾出现过满文的西里尔转写,该转写主要在俄国使用。西里尔字母形成于公元9世纪,由传教士西里尔和梅福季二人根据希腊字母的字形创制,经不断发展演变形成今天的俄文字母。和满文拉丁转写在欧洲的发展历程相似,满文西里尔转写的发展也和俄国满学研究的发展历程密不可分。1715年,第一届俄国东正教使团来华,根据史料记载,在该届使团中有一位名为奥西普·季亚科夫的人学习了满汉语,并在回国后成为翻译人员。在此后150年的时间里,东正教驻北京使团的随团学生成为俄国满汉语翻译人才的重要来源,先后培养出罗索欣(И.К.Россохин)、列昂季耶夫(А.Л.Леонтьев)、安东·弗拉德金(А.Г.Владыкин)、彼得·加缅斯基(Пётр Каменский)、比丘林(Н.Я.Бичурин)、利波夫措夫(С.В.Липовцов)、瓦西里耶夫(В.П.Васильев)、扎哈罗夫(И.И.Захаров)等。

18世纪来华的早期东正教使团随团学生在回国后大多从事翻译工作,但也有部分使团成员和随团学生编写满语词典、读本,并对诸如满汉语语音特点等语言学问题进行了初步探究。18世纪中期,第二届东正教来华使团成员罗索欣即编写了一部《用俄语字母记录的汉语发音》(Как выговаривать китайские речи,писанные российскими литерами,для их подлинного произношения)的教材,其中以西里尔字母对满、汉语的字音进行了标注[12]56。该教材并未出版,至今仍以手稿形式保存。它为此后俄国学者们的满汉语言研究活动提供了重要参考。

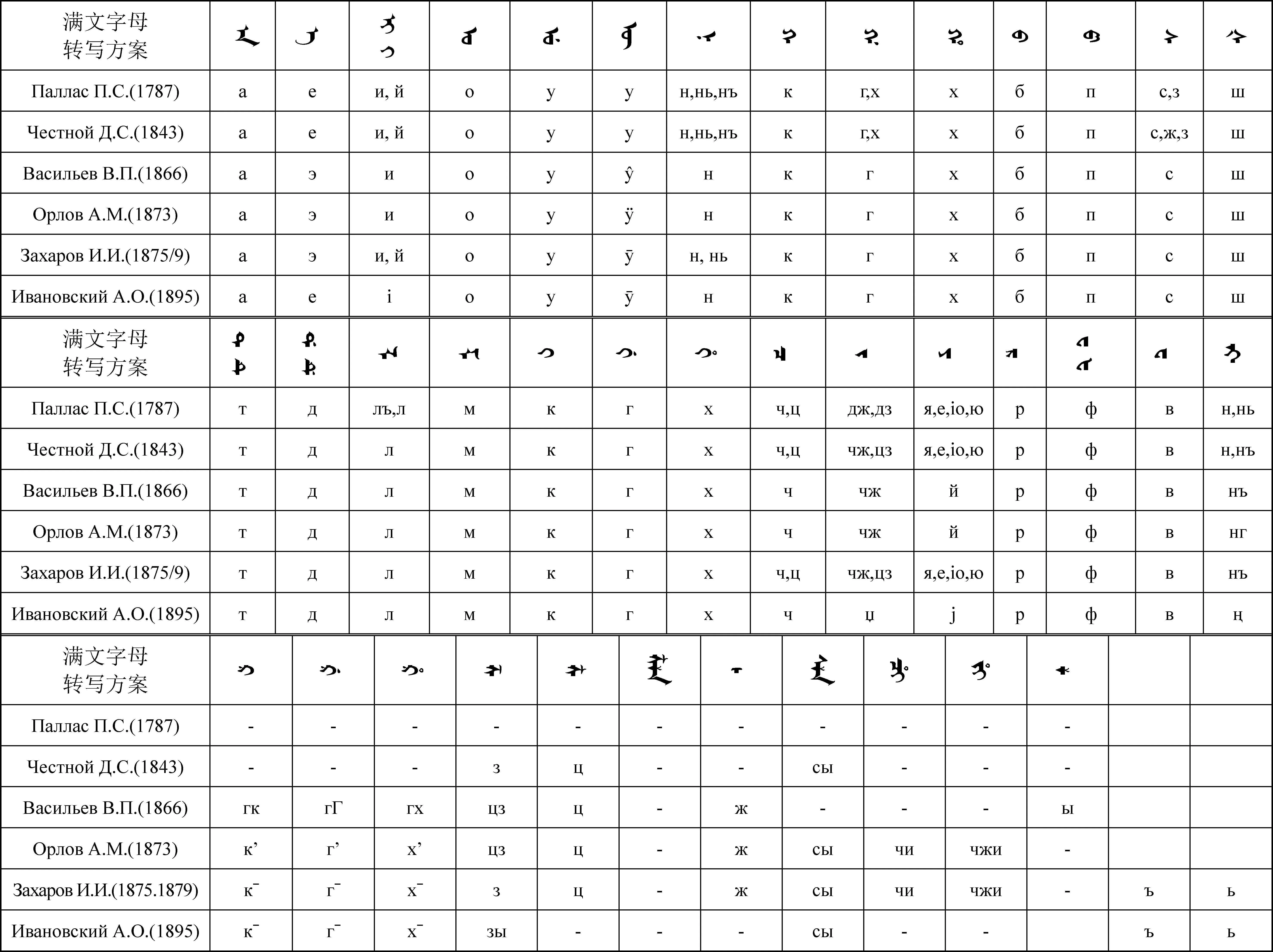

自18世纪末期起,俄国学者开始逐渐对满语的语言特点进行探究,并对国内收藏的满文文献进行编目,由此编写和出版了一系列著作。1787年,在俄国供职的德国人帕拉斯(П.С.Паллас)编写了《各民族语言比较词典》(Сравнительный словарь всех языков и наречий)[12],在该辞典中收录了包括满语在内的百余种语言,均由西里尔字母写成,其中满语部分由列昂季耶夫收集。1804年和1840年,东正教使团成员安东·弗拉德金(А.Г.Владыкин)和罗佐夫(Г.М.Розов)先后编写了两部满语语法书,但并未出版⑧。19世纪中期,为培养精通满语的研究型人才,沙皇政府开始在高等学校开设包括满语在内的一系列东方语言专业。自1844年起,满语专业教学活动先后在喀山大学、彼得堡大学和海参崴东方学院进行。为服务教学活动,这其间先后有一系列读本、辞典和语法书出版问世,包括1863年瓦西里耶夫的《初学满文读本》(Маньчжурская хрестоматия для первоначального преподавания)、1866年瓦西里耶夫的《大学生教学用满俄辞典》[14](Маньчжурско-русский словарь,составленный для руководства студентов)和1875年扎哈罗夫的《满俄大辞典》[15](Полный маньчжурско-русский словарь)、1873年奥尔洛夫[16](Орлов А.М.)和1879年扎哈罗夫的《满语语法》[17]、1893年伊万诺夫斯基[18](А.О.Ивановский)的《满文读本》(Маньчжурская хрестоматия),以及安文公的《外交部亚洲司图书馆藏满、蒙、汉、藏、梵文图书目录》[19](Каталог книгам рукописям и картам на китайском,маньчжурском,монгольском,тибетском и санскритском языках,находящиеся в библиотеке азиатсого музея)等。上述著作在讲解满语字音、语法,介绍满文文献的书目和内容时,均使用了西里尔字母进行标注。对于这些以西里尔字母进行的标注,早期的研究著作中并没有相关解释,直到1866年瓦西里耶夫的辞典中才出现了“转写”(транскрипция)的相关字样[14]III。上述著作中的满文西里尔转写方案整理如下表:

表2 历史上的满文西里尔转写方案

19世纪末期,随着中俄关系的变化,俄国学者得以进入新疆、黑龙江等地进行语言和民族学调查,此时该地区的满语方言由于长期演变,在语音上和书面语已有较多不同之处,因此为了准确标记口语,又出现了基于拉丁字母和西里尔字母而形成的两种满语口语标注方案。由此可见,满文西里尔转写和拉丁转写一样,都具备“照应原文”和“标注语音”两种功能。满文西里尔转写的变化,反映了历史上俄国学者对满语进行的深入研究,但由于俄语的影响范围有限,加上十月革命后俄罗斯满学研究的衰落,该转写在后世的应用远远不如拉丁转写广泛。

三、满文转写在中国的传播

随着近代中外文化交流的不断深入,中国学者对西方语言学的研究方法有了更深刻的了解,“转写”这种西方人研究满语的方法也就随之传入中国,并推动了中国近现代满语研究的发展。

由于种种原因,传入中国的满文转写以拉丁转写为主。根据史料记载,中国历史上第一位用拉丁字母标记满文的人是康熙帝第九子允禟。允禟曾长期与葡萄牙传教士穆经远交好,并学习西方语言。雍正初年,允禟曾以拉丁字母为基础变造文字书写家信,最终被搜获。“以西洋文字书写信札”最终也成了允禟的一大罪名。允禟以拉丁字母为基础编制新文字,说明其有着深厚的满、汉文基础,对西洋文字有所了解,并具备超乎寻常的语言天赋。但在当时的历史背景之下,允禟的这种“变造文字”仍是难以传播的。

西方满文转写方案真正在中国传播,应是在20世纪二三十年代。出于研究需要,这一时期国内一些历史学、文献学学者开始利用西方的语言学理论对清代留存的档案文献、图书进行编目和研究,西方学者的满文转写方案正是在这一时间进入中国的。这一时期满文转写主要用在历史研究和图书编目中,1931年李德启在《北平国立图书馆馆刊》中发表了一篇名为《满洲文字之来源及其演变》的文章,并在文末附上以拉丁字母转写满文的表格,在其1936年编写的《北平国立图书馆藏满文书籍联合目录》一书中使用的即是该转写方案。另外,使用拉丁字母转写满文书名的还有20世纪30年代奉天国立图书馆编写的馆藏殿版书目录⑨。通过摘录对比发现,这两部目录中基本沿用了汉斯·甲柏连孜1864年《四书》一书中的转写方案,但由于印刷条件的限制,这两部目录的转写方案中对部分字母的转写有所改动,见下表:

表3 北平、奉天国立图书馆藏书目录中使用的满文转写方案⑩

尽管20世纪二三十年代国内学者利用西方学者的研究成果对满语的语言特点进行了一定探究,但囿于种种历史条件,这一时期的满语研究并未得到大规模的发展,因而满文转写的使用与传播也仅仅局限在一个较小的范围。

满文拉丁转写在国内的广泛使用始于20世纪70年代,这一时期台湾和大陆的满语研究先后得以快速发展。1969年,台北故宫博物院将馆藏老满文档案整理出版,由此激起了学界的极大兴趣。在此后数十年的时间里,先后有大批学者对满文档案、文献进行发掘,并撰写了大批关于满文文献、满语本体研究、清史研究等满学领域的论文。20世纪70年代末,大陆地区的满语研究开始不断发展,先后出版了大批满语辞书、语法书和与满语相关的语言学、文献学、历史学方面的论著。在这些论著中,以拉丁字母转写满文成了完整再现满文文献原文的一种基本方法。而近年来,随着计算机技术的进步,满文文献逐步实现了数字化和电子化。将满文档案文献原文转写成拉丁字母,并在此基础上进行检索、标注和研究,成为提高研究效率的一种重要方法。通过梳理这些论著中的满文转写方案可以发现,穆麟德转写在近年来的论著中占据了主要位置。除穆麟德转写之外,还有基于穆麟德转写而产生的几种小范围使用的新转写方案,诸如“新满汉大辞典”转写、中国第一历史档案馆《满文文献转写编目方案》中的转写方案、太清转写等。

而历史上曾出现的另外一种满文转写——满文西里尔转写在国内的使用范围则远远不及拉丁转写。由于种种原因,西里尔转写几乎没有在学术著作中使用,而只是对20世纪四五十年代并未完全推行的新疆锡伯文字改革活动起到了一定的借鉴作用。

综上可见,尽管早在清代雍正年间,就已出现以拉丁字母标记转写满文的相关记载,但基于西方语言学研究方法而形成的满文转写则是在20世纪30年代前后传入中国的。囿于当时的种种历史条件,满文转写并未在学术研究活动中得以广泛应用,直至20世纪六七十年代满语研究在台湾和大陆先后快速发展,满文转写才得以作为一种重要的满语表现手段而广泛传播。20世纪六七十年代以来国内使用的转写方案以穆麟德的拉丁转写方案为主,近年来基于穆麟德转写的一些问题,又出现了多个小范围使用的拉丁字母新转写方案。满文拉丁转写解决了满文原文因字形复杂而不易识读这一问题,对学术研究和文献保护工作有着重大帮助,对近年来满文文献的信息化、数字化也起到了推动作用。

四、结论

作为欧洲学界认识满语、研究满语的产物,满文拉丁转写和西里尔转写分别产生于17世纪末和18世纪中期,起初作为西欧和俄国学者标记满语读音的方式,随后发展为字母与字母之间的一一对应关系。随着西欧、俄国学者对满语语言特点的认识不断深入,满文的拉丁转写也日渐体系化、规范化。19世纪末20世纪初,伴随语言学研究的新发展,新疆、东北地区的满语口语开始进入欧洲学者的视野,由于满语口语和书面语之间存在差异,从而产生了服务于满语口语的转写标记方案。20世纪二三十年代,满文拉丁转写开始为中国学者所了解,并在当时的满文文献整理活动中发挥了一定作用,至20世纪80年代,以穆麟德转写方案为代表的满文拉丁转写开始在国内学界广泛使用,并为满语、清史的学术领域研究提供了帮助和便利。满文转写来源于西方世界对中国语言的认识过程,其发展反映着满文等中国语言在海外学界的接受和传播过程,而满文转写最终传入中国,又推动了国内语言学、历史学等学术领域的发展。由此可见,满文转写从产生到规范,再到最后传入中国,这一发展过程正是清代以来中外语言接触和文化互动交流的生动写照。

注 释:

①19世纪30年代以前,在法、德等国学者的论著中常常将满族人称作“鞑靼人”,将其语言称作“鞑靼语”。

②该讲义未出版,现存法国国家图书馆手稿部,编号Mandchou-274。

③参见蓝歌赖(L.M.Langlés)《论满文字母》(Alphabet Mandchou),雷慕沙(Jean Pierre Abel-Remusat)《鞑靼人的语言,或关于汉文、满文、蒙古文和藏文文法和文献的不同记录》(Recherche sur les langues tartares,ou mémoires sur différens points de la grammaire et de la littérature des mandchous,des mongols,des ouigours et des tibetains),以及威廉·硕特(Wilhelm Schott)《论鞑靼语言》(Versuch über die tatarischen Sprachen)等。

④因19世纪末以前的满语辞书、读本和语法书中很少用到“转写”一词,且此时的所谓“转写”也较不规范,并不完全符合少数民族语言研究中“转写”的定义,因此在这里为避免歧义而使用“拉丁字母标记”的说法。

⑤对于有字母表的相关著作,下表依照原著中的字母表进行整理,对于没有字母表的相关著作,则整理其中例词和例句内容,参照译文还原成满文原文后再行对照截取。

⑥为便于排版,本文行文部分涉及到满文字母的地方一概以拉丁字母代替,转写对照方案见表1最后一行穆麟德转写方案。

⑦字形参见表1第1行第5列,根据目前国内使用范围较广的几个转写方案,该字母一般被转写为u。

⑧根据目前的资料,弗拉德金的语法书系其根据《清文启蒙》等书编写,现藏俄罗斯国家图书馆(Российская национальная библиотека),梵蒂冈图书馆等地;罗佐夫的语法书系其根据钱德明的满语语法书编写,现藏俄罗斯科学院东方文献研究所(Институт восточных рукописей Российской академии наук)

⑨ 该目录名为《国立奉天图书馆藏殿板书》,收藏于美国哈佛大学图书馆,编者不详,经初步推测应为金毓黻。

⑩下表整理自李德启《满洲文字只来源及其演变》(文载《北平国立图书馆馆刊》第五辑第六号)、《满文书籍联合目录》(北平国立图书馆1936年)、《奉天国立图书馆藏殿版书目录》(铅印本,出版年份不详,美国哈佛大学图书馆藏),标示“-”之处表示该书中未使用此字母。