绿色信贷政策、融资约束与重污染企业价值

——基于双重差分模型的实证检验

赵海华 王嘉唯

(安徽大学,安徽 合肥 230601)

绿水青山就是金山银山。十八大以来,我国各级政府部门越来越关注社会主义生态文明建设。为适应经济发展向绿色转型,金融机构推出了绿色信贷、绿色证券、绿色保险等多种金融产品,其中绿色信贷是目前发展最快、规模最大的业务品种。2007年,我国正式启动了绿色信贷政策,随后中国银监会于2012年2月24日出台了《绿色信贷指引》(简称《指引》)。《指引》的出台,对我国金融机构开展绿色信贷业务提出了详细具体的要求,进一步规范和促进了绿色信贷业务的发展。《指引》的实施旨在通过监管政策与产业政策的结合,引导社会资金流向,促进企业关注环境和社会风险,倒逼重污染企业放弃高污染生产模式,谋求转型升级。但从微观企业来看,企业有其自身的经营目标——企业价值最大化,《指引》的实施能否对企业价值产生实质性影响?这是决定绿色信贷政策实施效果的关键因素之一,也是本文探讨的主要问题。

《指引》实施后,我国银行业金融机构受政策引导,对重污染企业贷款发放额度显著降低,企业外部融资约束程度上升,企业自身经营的资本需求得不到满足,经营目标难以实现。那么,《指引》的实施是否通过对重污染企业形成融资约束,进而影响其企业价值?这一问题也有待检验。

一、文献回顾

(一)企业价值的影响因素

早在20世纪,国外学者就明确提出了企业价值的概念。Modigliani和Miller(1958)认为企业价值是企业权益资本与债务资本的市场价值之和[1]。从企业内部来看,影响企业价值的因素主要有:研发投入、公司内部治理、股权质押、社会责任承担等。Vithessonthi和Racela(2016)认为,企业研发强度与企业价值正相关[2]。徐欣、唐清泉(2010)也发现R&D投入能够提升企业价值[3]。曲亮、任国良(2010)发现,高管薪酬激励超过一定的水平后,对企业价值提升有促进作用,高管持股比例提升有利于企业价值的提高[4]。叶蓓(2017)发现董事会职业异质性对企业价值的提升有促进作用,董事会社会异质性对企业价值有负面影响[5]。李正(2006)发现,承担社会责任会降低当期企业价值,对长期价值无影响[6]。Anderson和Puleo(2015)认为公司内部人员股权质押比例提高,对企业价值产生负面影响[7]。企业外部因素如外部环境质量、信息化密度、税负、融资约束等也会对企业价值产生影响。张功富(2008)发现企业外部环境质量的提高对企业价值产生了积极的影响[8]。徐玉德等(2022)认为信息化密度对企业价值的创造有促进作用,且社会信任在这一影响过程中存在正向调节作用[9]。刘行、李小荣(2012)发现,降低地方国有企业税负能够显著提高企业价值[10]。

(二)绿色信贷与企业价值的研究

绿色信贷能否影响企业价值?Paul Thompson等(2004)明确提出了绿色信贷的概念,认为绿色信贷是指银行在进行贷款发放时将企业与环境相关的信息纳入考察审核的范围内以最终确定贷款的发放[11]。LAI Xiao-bing等(2021)认为,绿色信贷显著提高了新能源企业的价值[12]。苏蕾、翁赫章(2022)发现,绿色信贷投放量的提高有效促进了环保企业绿色创新,促进企业高质量发展[13]。李均红(2021)的研究表明绿色金融与重污染企业市场价值、成长能力及盈利能力均呈负相关关系[14]。朱婧瑜(2020)的研究发现,绿色信贷政策实施有效提升了重污染企业的社会责任水平,帮助企业提升了经营绩效[15]。

(三)绿色信贷、融资约束与企业价值的研究

近几年,有关绿色信贷与融资约束关系、融资约束与企业价值关系的研究较为丰富。徐佳南等(2019)研究发现,绿色金融通过作用于环保业绩和经营绩效有效地缓解了浙江省中小企业的融资约束[16]。刘叶等(2018)研究认为,绿色金融通过提高企业绿色信贷水平,提升银行等金融机构的贷款意愿,缓解企业的融资约束[17]。张晓琴(2014)研究认为融资约束对企业价值有着较大的负面影响[18]。郑奕(2017)研究认为融资约束对企业价值存在负面影响,且融资约束程度越高,对企业价值的负面影响越大,融资约束程度低,对企业的负面影响越小[19]。

从上述文献看,对环保企业与重污染企业来说,绿色信贷政策对企业价值的影响存在行业异质性。就重污染企业而言,绿色信贷政策对企业价值产生负面还是正面影响,现有研究结论存在分歧。且通过上述对绿色信贷与融资约束关系,融资约束与企业价值关系的相关研究文献可以推断,绿色信贷政策有可能通过融资约束对企业价值产生影响。鉴于此,本文以《绿色信贷指引》实施为例,实证检验绿色信贷政策对我国上市重污染企业价值的影响及其影响机制。

本文可能的边际贡献在于:(1)以《绿色信贷指引》的实施为准自然实验,实证检验了绿色信贷政策对我国上市重污染企业价值的影响,丰富了国内有关绿色信贷政策与企业价值关系的研究。(2)实证检验了融资约束渠道在绿色信贷政策对重污染企业价值影响机制中的作用。

二、理论分析与研究假设

就绿色信贷政策与企业价值关系而言,一方面,绿色信贷政策的实施促使银行根据环境保护情况加强了授信管理,重污染企业的信贷资金受限,因此企业可能会因为缺乏资金错失良机,从而错失投资的潜在收益,有损企业价值。另一方面,绿色信贷政策的相关政策规定短期内限制了重污染企业的发展。但由于认知偏差,市场会认为这种针对重污染企业的政策管理是因为政府想要淘汰重污染企业,从而市场会对企业产生负面评价,企业价值降低。由此提出以下研究假设:

假设1:绿色信贷政策对重污染企业价值产生负面影响。

从融资约束角度来看,绿色信贷政策的实施引导资金从重污染企业流向环保企业,因而重污染企业面临融资约束的困境,从而对重污染企业价值产生不利影响。具体表现为以下几个方面:第一,绿色信贷政策的实施对重污染企业的信贷资金进行了约束,企业没有充足的资金可能会放弃前景较好的投资项目,减少了企业的收益,进而可能影响企业价值。第二,绿色信贷实施导致重污染企业受到融资约束,而融资约束程度高的企业倾向于持有更多的现金,进而可能导致代理问题,有损企业价值。第三,十八大以来,公众的环保意识逐渐加强,并且随着绿色信贷政策的实施,重污染企业也越来越受到人们的关注,外部投资人可能考虑到重污染企业的风险问题,减少或者放弃对重污染企业进行投资,从而导致重污染企业资金受限,形成融资约束,生产力大幅下降,有损企业价值。由此提出以下研究假设:

假设2:绿色信贷政策通过强化融资约束,对重污染企业价值产生负面影响。

我国地域广阔,地理位置、环境资源、交通条件、地方政策等因素都会对经济发展产生很大影响。我国东部沿海地区受改革开放政策影响较早,经济社会发展水平高于中西部。在经济已经得到高度发展的情况下,东部地区非常注重对环境的治理,无论绿色信贷政策是否实行,东部地区对环境的治理都不会有太大改变。因此东部地区的企业因为环境保护问题而受到绿色信贷政策的制约会比较小。中西部地区由于经济欠发达,政府比较重视经济增长而较少重视环保问题,因此企业受到绿色信贷政策的影响程度会更大。由此提出以下研究假设:

假设3:与东部地区相比,在中西部地区的重污染企业价值受到绿色信贷政策的冲击更大。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

我国的《绿色信贷指引》于2012年2月颁布实施,政策实施五年后即2017年之后政策效果已经很难在数据中体现出来,因此,为了保证数据的时效性,以及维持政策实施前后样本数量的均衡,本文选取的上市企业数据时间段为2009-2017年。为体现样本企业的代表性,本文剔除了PT、ST、*ST、数据缺失以及金融行业的企业数据。为避免极端值的影响,本文对数据在1%水平上进行了缩尾处理。根据《上市公司环境信息披露指南》对重污染企业的分类标准,本文将上市企业分为重污染企业和非重污染企业,并以重污染企业作为实验组,非重污染企业组作为控制组。最终获得575个上市企业数据,其中实验组共279个,控制组共296个,5,175个样本。数据来源于国泰安数据库,数据处理软件为stata16.0。

(二)变量定义

1.被解释变量:企业价值(TQ)

企业价值可以用托宾Q、经济增加值(EVA)、市净率(P/B)等指标衡量,其中经济增加值(EVA)的计算相对困难,且该指标属于历史性指标,反映的是企业过去的经营状况,不能反映企业未来价值。而市净率(P/B)指标虽然数据容易获得,但没有考虑负债的杠杆效应。考虑到本文研究的核心是绿色信贷政策通过影响企业融资,进而影响企业的生产经营,进一步影响企业未来价值。而托宾Q值既考虑到了市场价值,又考虑到了账面价值,且将权益与负债均纳入考虑范围,能更全面、客观地体现企业价值,相对于其他指标,托宾Q值更能反映企业的未来价值,与本文研究联系更加紧密。因此本文采用苏启林(2004)[20]、李正(2006)[6]等多数学者的做法,用托宾Q衡量企业价值,重置成本用总资产代替。

2.解释变量:绿色信贷政策与行业变量

Policy为绿色信贷政策的虚拟变量。本文以2012年中国银监会颁布的《绿色信贷指引》为界线,政策执行以前取值为0,政策执行以后取值为1。Treat为行业虚拟变量,重污染行业取值为1,其他行业取值为0。Policy×Treat的系数表明该政策执行后对重污染行业的企业价值产生的影响效应。

3.中介变量:融资约束(SA)

目前,国内外关于融资约束的研究多采用SA指数、KZ指数、WW指数等指标度量,由于KZ、WW指数的构建过程中存在许多内生变量,所以相较于其他指数,SA指数某种程度上可以缓解内生性问题。基于此,本文参考鞠晓生等[21]的做法,采用SA指数绝对值的变化来反映企业所受到的融资约束程度。

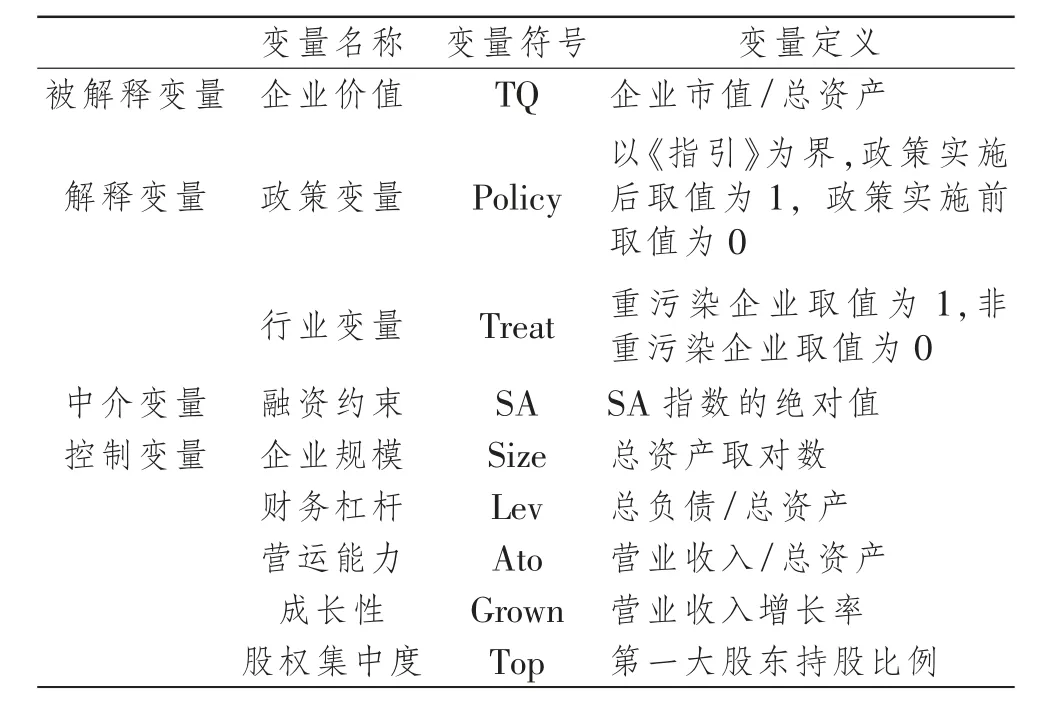

4.控制变量:本文从企业价值的内在影响因素出发,参照仝佳(2021)[22]的做法,选取企业规模(Size)、股权集中度(Top)、成长性(Grown)、营运能力(Ato)以及财务杠杆(Lev)作为控制变量。上述各变量的定义见表1。

表1 变量定义

(三)模型构建

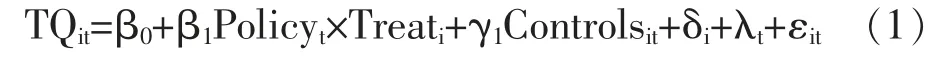

为研究绿色信贷政策实施对重污染上市企业价值的影响效应,本文构建了如下DID双重差分模型:

在(1)式中,系数β1用来衡量政策执行后对重污染上市企业价值的影响;Controls表示控制变量集;δi代表个体固定效应:λt代表时间固定效应。

四、实证结果分析

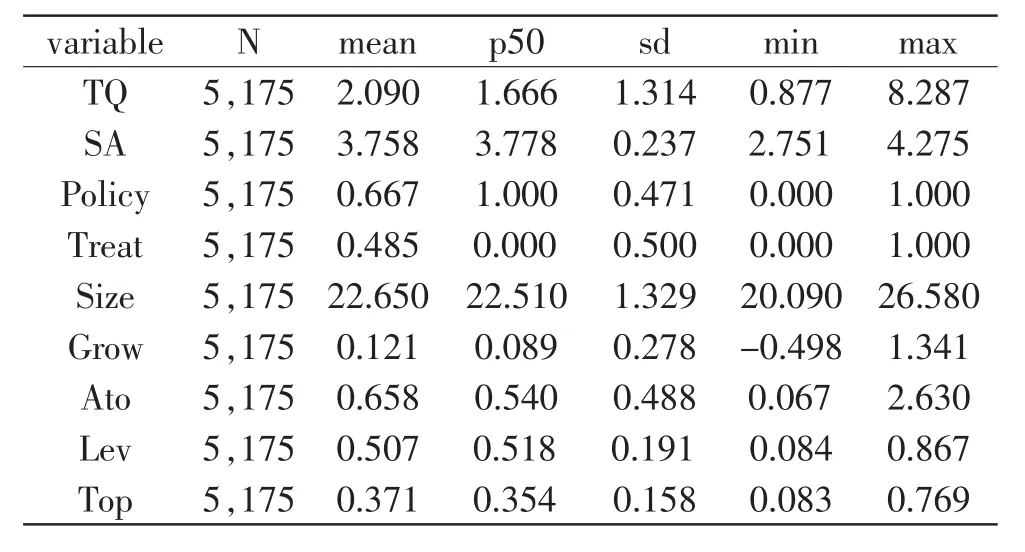

(一)描述性统计

样本数据的描述性统计见表2。托宾Q的平均数为2.090,中位数为1.666,表明大多数企业的企业价值没有达到平均值。托宾Q最小值为0.877,最大值达到8.287,标准差大于1,说明样本企业之间的企业价值差距比较悬殊。Treat均值为0.485,表明重污染企业样本数占总样本的48.5%,控制组与实验组样本量相差不大,较为均衡。其他变量大小与事实情况基本相符。

表2 描述性统计

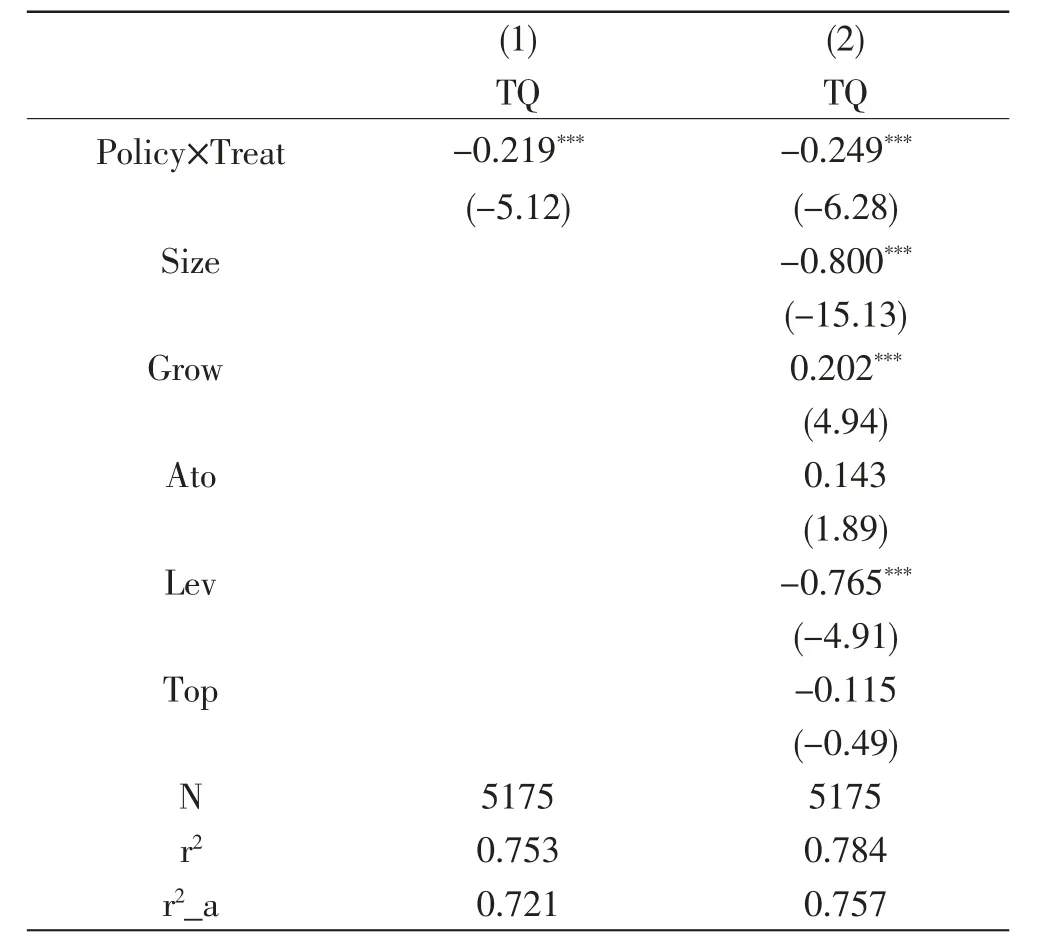

(二)双重差分检验

首先,根据hausman检验结果,选择固定效应模型。随后本文对构建的双重差分模型在控制了时间、个体双向固定效应的情况下进行回归,结果见表3,Policy×Treat的系数在1%的水平上为负,其中第(2)列是在上一步的基础上加入控制变量进行回归,Policy×Treat的系数仍然在1%的水平上为负,且负效应略有增加。结果显示,绿色信贷政策的实施对重污染企业价值存在负向影响。假设1得到验证。

表3 双重差分回归结果

(三)影响机制检验

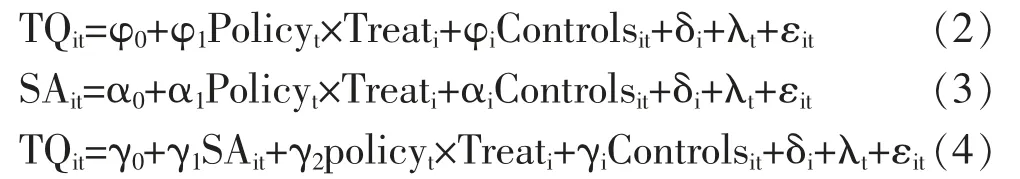

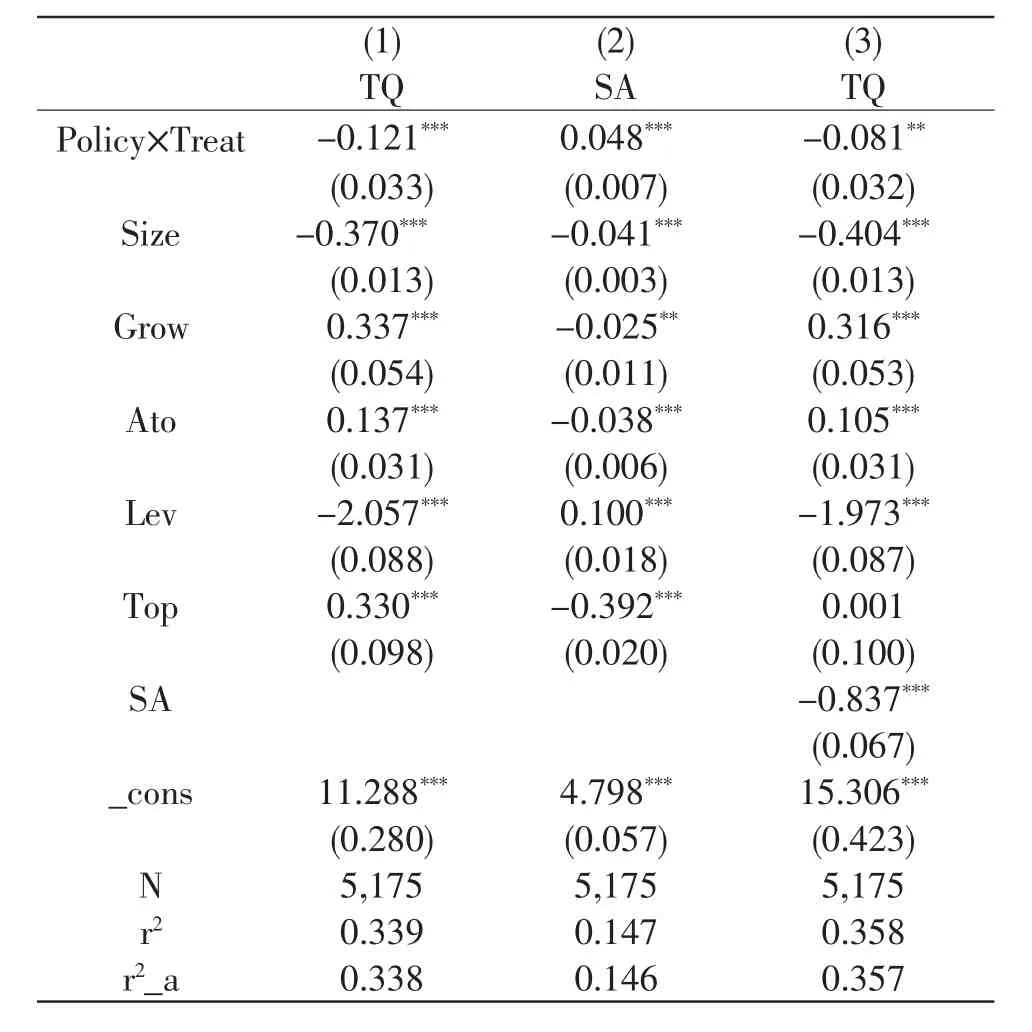

借鉴温忠麟等(2004)[23]的中介效应检验方法,以融资约束作为中介变量,对绿色信贷政策对重污染企业价值的影响机制进行研究探讨,构建如下检验方程:

本文采用依次检验法对模型进行检验,首先对模型进行总效应检验,结果见表4第(1)列,交互项对企业价值的回归系数为-0.121,并在1%的水平上显著为负,说明绿色信贷政策的实施对重污染企业价值存在负面影响。随后,本文进行了间接效应分析和直接效应分析,结果见表4第(2)(3)列,交互项与融资约束的回归系数为0.048,融资约束对企业价值的回归系数为-0.837,交互项对企业价值的直接效应回归系数为-0.081,均在1%的水平上显著。间接效应相关系数(由α1与γ1相乘计算得出)与直接效应的相关系数γ2同号,且间接效应相关系数与总效应相关系数的比值为0.33,说明绿色信贷政策可以通过对重污染企业形成融资约束对企业价值产生负面影响,且间接效应占总效应的33%,假设2得到验证。

表4 中介效应检验

(四)异质性分析

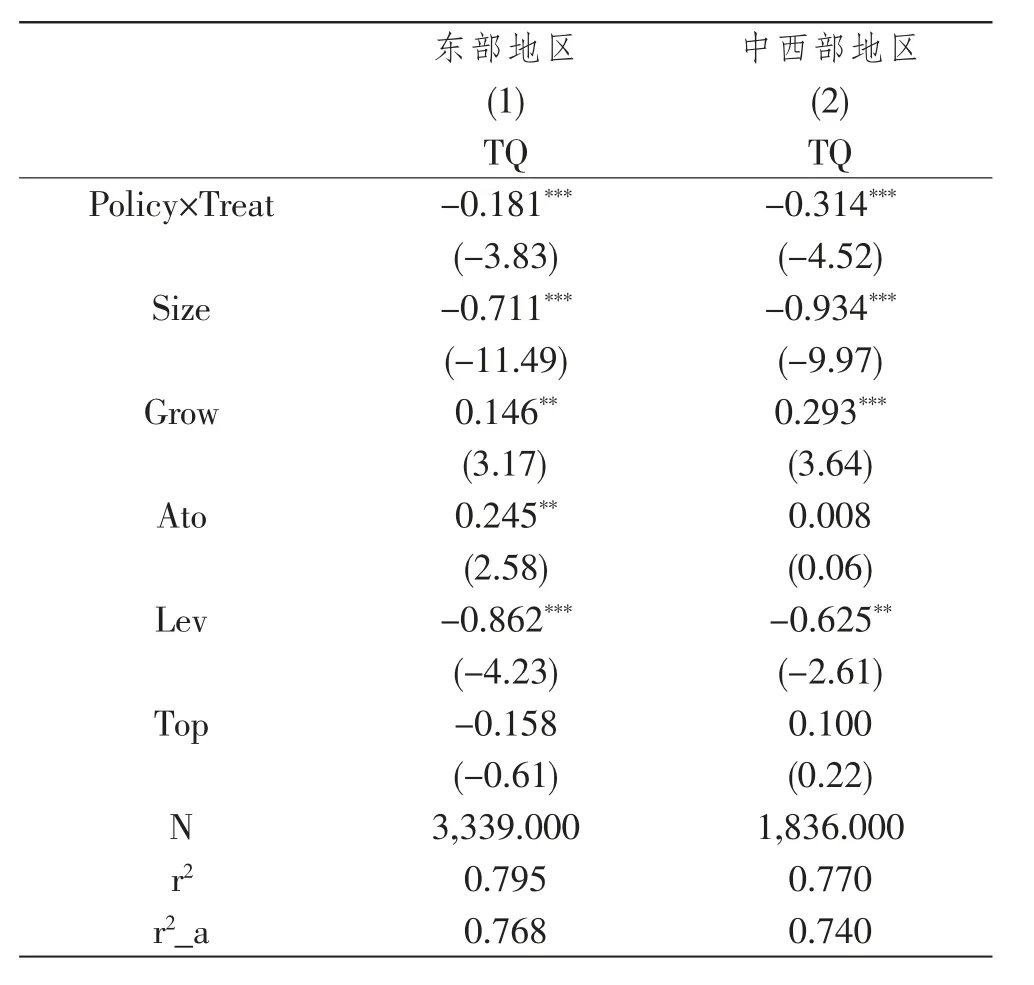

根据国家发改委的分类,最早实施沿海开放政策并且经济发展程度高的省份属于东部地区;经济次发达的省份为中部地区,经济欠发达的省份为西部地区。因此将上市样本企业分为两组:东部地区企业,中西部地区企业。结果如表5所示,Policy×Treat的系数在东部地区与中西部地区企业中均在1%的水平上显著为负,但中西部地区重污染企业受绿色信贷政策的影响更大,假设3得到验证。

表5 异质性分析

五、稳健性检验

本文采用以下方法进行稳健性检验:

(一)平行趋势检验。平行趋势假设成立是双重差分模型回归结果可靠的前提。本文将政策实施的前一期,即2011年作为基准期,并生成年份虚拟变量与实验组虚拟变量的交互项进行回归,并绘制平行趋势图进行检验。结果显示,政策实施前交互项估计值的置信区间均包含0值,说明政策实施前实验组和控制组具有一致的变动趋势,平行趋势假设成立,说明双重差分模型的回归结果是可靠的。

(二)安慰剂检验。随机选择与实验组样本量相同的样本作为虚拟的实验组,其他样本作为控制组,随机抽取500次,再次进行回归。结果表明,系数核密度估计值的均值都接近于0,且偏离真实值-0.248。绝大部分估计值的P值都大于0.1,在10%的水平上不显著,说明我们的回归结果并不是偶然所得,因而不太可能受其它随机因素或政策的影响,前文基本回归结果是可靠的。

(三)替换被解释变量。对被解释变量托宾Q进行替换,以企业总资产减去无形资产净额与商誉净额作为分母,构建新的被解释变量托宾Q1作为企业价值的衡量指标,对双重差分模型进行回归,结果显示,交互项对企业价值的回归系数在1%的水平上显著为负,与上文结果基本一致,说明回归的结果是可靠的。

(四)bootstrap检验法检验。本文参考温忠麟相关做法,运用bootstrap方法对其作用机制进行检验。结果显示直接效应、间接效应均显著为负,存在中介效应,与上文结果基本相符,说明回归的结果是可靠的。

六、结论与政策建议

(一)结论

本文以2009-2017年中国575家上市企业为样本,使用双重差分模型实证检验了绿色信贷政策对重污染企业价值的影响及其作用机制。结果表明:绿色信贷政策实施对重污染企业价值存在负面影响;中介机制检验发现,绿色信贷政策通过强化重污染企业的融资约束,进而对企业价值产生负面影响;进一步的异质性检验发现,中西部地区的重污染企业相对于东部地区受政策影响更大。

(二)政策建议

根据本文结论提出以下几点建议:

第一,政府出台绿色信贷政策的同时,需要综合考虑环保目标、企业承受能力、产业转型升级时间等因素,引导重污染企业在可持续发展的基础上进行业务活动调整,实现转型升级。如果因政策实施导致企业价值大起大落,反而不利于重污染企业的业务转型,也与政策初衷背道而驰。

第二,绿色信贷政策的实施需要考虑区域和经济发展水平异质性,适时适度进行微调。中西部地区重污染企业受政策影响更大,融资约束更显著,在政策实施过程中需要密切关注企业经营状况变化。

第三,重污染企业应积极响应我国经济社会发展向绿色转型,增强社会责任感,对环境保护承担应有的责任,积极主动谋划业务转型,缓解绿色信贷政策带来的融资约束,实现平稳过渡。

第四,重污染企业应注重防控环境和社会风险,把握住绿色经济的大好投资机会,不断提升自身盈利能力,努力提高企业价值,实现高质量发展。