健康治理的发展路径与驱动机制:国际比较*

□ 吴素雄 张 燕 杨 华

内容提要 在国际范围内,健康领域基本经历了从政府统治到市场管理到社会治理,再到多元主体协同治理的转变。有效把握多元主体协同治理规律及其背后的逻辑机理有助于进一步推动我国的健康治理实践。健康治理的发展路径差异受政府治理策略、市场成熟度和社会发育状况影响,其背后的逻辑是政策、利益和议题驱动,体现为科层、契约与网络机制的差异,这在不同国家有不同的表现。当前我国的健康治理驱动机制交叉重叠,呈现出模糊的健康治理路径。我国的健康事业可以根据政府、市场和社会治理能力,实施分阶段推进,先实施政策驱动,继之以议题驱动。

一、问题的提出

在现代社会中,健康被赋予了新的意义和更深层次的含义,健康水平成为国家治理能力体现之一。人们普遍地将健康与个体的身体状况相联系,自然地将其作为医疗保健的同义词,并给予其仅限定于卫生领域的定位。不可否认,在作为一种身体状态的描述词时,健康就受到了国家和公民的极大重视。健康被认为是塑造了现代民族国家及其社会制度的本质①,推动了社会运动,确定了公民权,对构建现代自我及其愿望做出了贡献。而且,目前将健康作为资本要素的理念,也已渗透到了一个国家政治、社会经济及居民生活方式等各个领域,逐步成为各国政府密切关注的重大民生问题②。国家对于公民健康的把握成为取得合法执政和获得有效权威的重要途径。在此背景下,健康的定义得到了拓展和延伸,也间接推动了其维度的发展。最具权威性和最被广泛接受的概念来源于WHO 在1948 年对健康的描述:“健康是指一种身体、心理和社会完全健康的状态,而不仅仅是没有疾病和虚弱”③。这一定义的广度和雄心被认为是最具开创性的。但是,随着研究的深入,这一定义也受到越来越多的质疑和批判。大多数学者认为其存在明显的局限性。因为健康内涵的丰富不仅体现在概念的多维度方面,即从生理健康扩展到了精神健康和全面健康,也表现在对传统健康范式的完善方面,将人口(个体)健康拓宽至区域健康和生态社会系统健康④。简言之,健康的辐射对象和主要维度都得到了进一步的深化。而这一变化也催生了对健康的新型管控方式——健康治理。

健康治理的概念最早由Reinhardt 于2000 年在世界健康报告 《改善健康系统的表现》(Health systems:improving performance)中首先提出⑤,意指涵盖所有健康相关的行动与因素,包括远景与方向的确定、健康政策的形成、规则的制定、健康信息的搜集和利用等。2002 年,Travis P 与Egger D 等学者将健康治理定义为 “对于国民幸福的小心而又负责的管理”,并提出了其治理原则应渗透到包括卫生在内的所有社会系统中的看法⑥。同年,Frenk Julio 等学者指出,健康治理应是一个全球性的概念⑦。而后,Erica Barbazza 和Juan E.Tello 又强调了健康治理的多维性⑧。这表明健康治理的内涵逐渐延伸,走出单纯的人口健康的视野,扩大至区域,乃至社会和全球范围。

目前学术界对这三个层次的研究均有涉猎,而且,当下的研究更多的是偏重于个人层面的健康治理,比如,PC Smith 等学者通过对七个国家的医疗卫生系统的研究,指出了健康治理的必要条件⑨;DW Brinkerhoff 认为健康治理是卫生系统的一个重要因素,并提出应侧重于卫生系统中社会行动者的多样性、角色和责任的分配以及他们履行这些角色和责任的能力和意愿的想法⑩;方鹏骞强调了“健康中国”的发展目标不应只局限于卫生发展,更要与经济发展机制和社会管理体制联系紧密,协同性良好⑪。这些也从侧面反映了当下的研究偏好。虽然学术界的研究存在视角的不同,而且也没有一个统一的界定,但是对于健康治理的主体多元性却是一个共识。Richard Smith 认为全球健康治理需要政府、企业和民间社会相互关联的机构采取集体行动⑫。李玲则指出,以国家视角为出发点而实施的治理不是一系列健康领域规则的简单组合,而是由多个组织与多种规则集合而成的有内在联系、有层次、有结构的治理体系,包括政策体系、参与主体、制度体系以及保障手段等部分⑬。王海燕主张健康治理格局应包含预防、治疗与康复的观点,并强调了供给主体的多元化⑭。

从上述文献可知,国内外学者对于健康治理的研究主要集中于健康治理的内涵、要素、主体以及路径方面。学者们试图通过对健康治理内涵的阐述来为往后的主体和要素的研究提供参考依据,并在此基础上提出自己对治理路径的见解。但多数研究结论只是一些大致相同的举措。虽然相关措施都强调了健康治理主体的多元性,但是对于如何在一个大框架下通过多元主体的有效协同来实现治理的有效性的研究并不多。健康治理不仅是多元性的问题,更是多元关系以及形成这种多元关系的内在机理问题。一般而言,健康治理的主体主要包括政府、市场和社会,但不同国家在治理主体的选择上存在不同的权重。造成这一现象的主要原因在于国家之间在政府的治理策略、市场的成熟程度和社会的发育状况方面皆存在差异。而且,同一国家的不同地区之间也存在差异。因此,如何基于不同的国家背景找出健康治理隐藏的路径规律是本文研究的出发点。我国的国情相较于西方而言,又存在较大的特殊性。我国政府的治理能力远大于社会和市场,市场和社会的能力较弱小,难以在健康治理方面形成与政府的对等之势。寻找中国健康治理的根本性方案,必须从真正推动健康治理路径形成的内在驱动因素着手挖掘健康治理的内在逻辑。基于此,本文通过典型国家的背景剖析,挖掘推动健康治理路径的驱动因素和驱动机制,并在结合我国的国家背景的基础上,为我国的健康治理提出适配的路径体系。

二、健康治理的范式转型

从统治走向治理,从善政走向善治是上世纪90 年代以来发生的最引人注目的变化之一⑮。而这一转变波及到了很多领域,引发了社会的深层次变革,健康领域也毫不例外。

最初,国际上对健康采取的管控模式是统治,主要起源于对传染病的防控。因为每一场传染病的开始都是巨大的死亡⑯。自天花在五世纪到七世纪开始传入欧洲后便得到了大范围的肆虐,极大影响了欧洲文明的发展⑰。欧洲大陆上的部分国家不得不采取了强硬的措施——强制接种天花疫苗⑱。这就意味着国家开始将健康纳入统治的范围。但是因为当时社会的动荡和技术的匮乏使得国家对健康的重视程度非常有限,只将重点放置于对疾病的控制上,更多关注的是人口的健康。而后,随着鼠疫和霍乱的爆发,国家将焦点聚焦于卫生警戒线和隔离区⑲,以确保安全和贸易。同时,国家也对生活环境采取了更加积极的措施,比如改善卫生设施、提高住房和营养水平、完善工作条件等等。这也直接引发了第一次公共卫生革命。实际上,这也象征着小范围内的区域健康的萌芽。

20 世纪中期开始,慢性非传染性疾病取代急性或恶性传染病,成为世界上大多数国家人民健康的主要威胁⑳。由于它不像传染病那般急促、猛烈,国家开始放松对它的管制,实行管理而非统治,并允许其他主体的参与。20 世纪五六十年代,美国自发地成立了健康维护组织,通过利用市场的服务和竞争意识来提高医疗服务的连续性以及降低诊疗的费用。同期,英国开始提供国民健康服务,希望通过内部市场的开放来提高健康服务的供给效率。而后,其他国家也渐渐地开始效仿美英两国的做法,在医疗卫生系统中加重市场因素的比重。1995 年,新加坡正式实施公立医院的重组,采取了公司化改革㉑。1999 年,中国江苏省宿迁市的市场化医改轰动全国,变卖了宿迁市市内的所有公立医院㉒。2000-2011 年,德国私立营利医院占比从35.6%上升到41.4%㉓。在这样大规模的市场化浪潮中,医疗服务的效率成为各国关注的焦点内容。而后,在市场因素的作用下,各地纷纷涌现了各种形式的区域整合医疗模式,人口健康也逐步扩大到了区域健康。

近年来,随着健康内涵在概念(心理、精神、道德、社会适应等)、领域(文化、社会、经济等)、层次(个体、区域、国家)、主体(公众、社会组织、专家等)和过程(全过程、全世代)方面的丰富,一些社会性问题逐渐被看作是社会性疾病,这些社会性疾病与个体的身体与心理健康紧密相关,需要进行“治疗”才能达到健康的目的。在这样的背景下,国家实现了从区域健康向社会健康的目标转变。但是在面对这些顽疾时,政府和市场的统治与管理手段都显得相形见绌,需要社会进行全方位的治理。社会健康关联着社会治理,这种治理需要公民参与,通过公民参与一方面解决社会问题,另一方面,公民个体的心理健康也需要通过公民对社会事务的参与来解决。这一想法也在国际上得到了普遍的认同。例如,在面对就业困难、社区发展受限时,英国的6 万多家社会企业为相关人群提供了近50 万个就业岗位;在面对亚洲金融风暴波及中国香港地区之时,香港商会组织纷纷发表言论,支持特区政府,捍卫联系汇率制度㉔;在面对公民缺乏参与社会治理的积极性时,新加坡人民协会提出“全方位关怀”概念,并将其运用到协会举办的各种各样的社会活动中,利用各种可以融通的渠道,增强不同年龄、阶层、职业、种族公民参与社会治理的自觉性。而后,随着全球化浪潮和信息化技术的席卷,三大主体逐渐走向融合,出现了多元主体协同治理的态势。

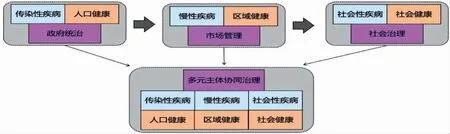

总体而言,健康治理的范式经历了从以传染性疾病为主的人口健康到以慢性疾病为主的区域健康再到以社会性疾病为主的社会健康。同时,国家治理的措施经历了从政府统治到市场管理到社会治理再到多元主体协同治理的转变。虽然从健康内涵的发展和国家治理的手段来看,上述的变化是一层到更高一层的升级和进化,但是从健康演进的范式来看,这几个阶段的需求和发展是叠加出现的(如下图1)。换言之,目前国际范围内,人口健康、区域健康和社会健康范式均存在,只是有了些许的变化。人口健康不止是指个人疾病的对立面,更包含了身体、心理、社会、精神等层面的健康;区域健康也不止是区域内所有人口的健康,更包括了该区域内所有事务的健康;而社会健康则是涵盖了社会内的所有事务,是一个更为宏大、更为广阔的概念。若将这三个范式更为具体化,则可以演化为人口健康、社区健康、城市健康、社会健康和国家健康。而这些变化正与当下的多元主体治理的趋势相关,表现为关键主体的牵头作用和其他主体的参与作用。原有以政府、市场亦或是以社会为中心的单一治理格局已基本不复存在,而多元主体协同的健康治理格局才是目前的主要发展路径。

图1 健康治理范式的演进历程

健康范式发展到今天,健康的内容包含了更多的内容与层级,需要相适应的推动策略。因此各国根据具体的背景选择相应的发展路径至关重要,这一路径体现为前述提到的人口健康、社区健康、城市健康、社会健康和国家健康是线性推进还是齐头并进,亦或是某个阶段有不同的路径策略。

三、健康治理的发展路径

多元主体协同治理意味着政府、市场和社会在相互合作、相互制约的过程中实现责任与权利的分工和调适,三者之间形成了一种良性互动与权力依赖的局面,并且在此过程中实现了资源和信息的交换。多元协同治理包含了参与主体的多样性,改变了过去健康统治与健康管理的单一性,形成了复杂的治理结构与发展路径,不同的结构决定了不同的目标与健康治理的不同路径。纵观国际健康治理实践,单一的健康治理方式已不符当下的发展趋势,而以政府、市场或以社会为主导,并以其他两种主体为辅的协同治理方式才是当下多元主体健康治理的主要形式。而且,国际上也早已有先例可循,并在此基础上延伸出了两条主要的发展路径。

首先,从人口健康出发,向健康社区、健康城市、健康国家齐头并进。这也是国际上普遍实施的模式,尤其在西方福利国家或计划能力较强的国家得到推广。对于这一视角的健康治理而言,主要是在解决了个体健康问题以后,依赖于国家能力将健康元素同步渗透到社会组织单元与国家之中。治理模式主要集中于以下三类:跨部门协作、健康的公共政策和将健康融入所有政策㉕。将健康融入所有政策关注的是新政策的设计和已有政策的执行及其对健康的影响㉖,这也是对第一种路径最为贴切的解释。其中,以立法干预为主的芬兰模式㉗和以准契约化为特点的英国模式是典型代表。芬兰卫生部作为主要的倡导者,联合了农业部、林业部、财政部、教育文化部等部门,通过制定与卫生相关的法律,比如《健康保护法》、《化学品法案》、《辐射法》等,对风险因素采取了严格的管制㉘,同时也在宪法层面上对责任进行了归属,制定了“公共当局应促进人民的健康”的规则。芬兰政府的大规模立法干预为健康在全国范围内的推广奠定了坚实的基础。公共健康咨询委员会是芬兰卫生健康治理模式中的重要合作结构㉙,涵盖了卫生政策的各个方面,代表了几乎所有行政部门、地方当局和非政府组织。它主要负责跨部门的合作与协调,并为各部门协商提供平等对话的平台,与之相似的机构还有横向委员会、健康促进研究所等。这些机构的设立都为人口健康提供了有效的支撑。随着健康促进举措在全国范围内的落实,社区、城市、社会和国家对影响健康的风险因素异常重视,并为此全力打造健康社区、健康城市、健康社会和健康国家,以此来降低风险因素的干扰。芬兰政府的做法既为将健康融入所有政策的健康治理模式提供了完美的实践模板,又为政府、市场和社会的良好互动带来了新的解决方案。实际上,在此过程中,政府作为召集协调者的角色,强调了部门之间的合作与协商,秉承了开放、透明、公平、信任的原则,形成了多方主体参与的治理体系。法律的界定和引导是主体间权责明晰的基础。稳定的跨部门协调机制是促进多元治理网络形成的重要保障。英国的做法与芬兰的相似,但又有所区别。虽然两者均通过立法和政府文件下达命令,但是英国的做法更强调市场的重要地位。2003 年英国政府发布了健康战略《解决健康不平等:行动方案》。这份战略文件最主要的焦点在于明确了地方政府的作用,强调通过合同、承诺书等“准契约化”方式确保健康治理的实施㉚。此后,英国政府又发布了《公共卫生效果框架2012》,对公共卫生的绩效指标进行了细化,明确了公共卫生及其理想效果和评估指标的相关内容。同时,为跨部门协作设立了健康不平等部门。此做法的目的则是旨在通过市场的竞争和激励来弥补政府管理不足。而在这一过程中,市场的多方位协调作用得到了有效发挥;政府和社会作为市场的辅助力量,也为促进健康贡献了自己的力量。

其次,层层递进和周而复始的循环关系是第二种路径的鲜明特质(如下图2 所示)。此路径的做法是在实现人口健康的基础上推进社区健康,然后推进城市健康,再推进社会健康,最后推进国家健康。而且,它对健康社会和健康国家的关注不仅仅停留于因人群的健康水平提升而带来城市和社会整体的健康提升,更关注的是自身的条件和能力。虽然健康国家是此路径所追求的目标,但实际上,国家的健康也会反过来促进人口的健康。因此,此路径也可以用“对健康目标的循环递进”来表示。目前,国际上虽然尚未有国家能够在完全意义上实现此路径,但是也出现了几个较为出色的案例,而美国就是其中之一。20 世纪中期,美国实现了健康管理计划,希望通过对居民的生活方式、医疗需求、疾病等进行管理来实现降低医疗费用和提高全人群健康水平的目标㉛。这一计划缓解了医疗成本的上涨压力、改善了人口的健康状况。随着人民对健康维度认识的提升,逐渐走出人口范式,趋向于改善居住的条件和环境。美国于1989年掀起了著名的“健康社区”运动,旨在实现彻底的、可衡量的改善健康状况和长期生活质量。数百个社区伙伴关系、卫生保健组织、人类服务机构和公共卫生机构以及社区组织都采取了健康社区的方法来进行社区建设㉜。健康社区在美国各地的发展势头不断增强,其影响力也扩大至了城市,对先前已提出的健康城市计划加以完善并在大范围内得到推广。健康城市的目标也在原先的基础上又提出了新的要求,希望能够在社会资源、居民关系以及经济发展方面得到新的突破。而后,健康社区和健康城市开始走向融合㉝,形成新的联盟组织。这一模式既有社区之间的联盟,也存在城市之间的联盟,更有社区与城市的联盟。马萨诸塞州健康社区就是其中一个典型案例。它联合周边的社区,成立了阿索尔橙色健康与公众服务联盟(the Athol Orange Health and Human Services Coalition)㉞。该联盟不仅聚焦于改善人口健康所需的卫生条件和环境等等,更关注于社区整体的健康。比如,在学校设立了地方信息和转诊服务,为无家可归家庭提供的农村收容所,为新的家庭暴力提供预防和治疗服务,并在学校设立了儿童性侵犯预防课程等等。此类社会问题逐渐被纳入管理范围,导致健康治理的范围不断扩大,开始向社会和国家层面靠近。社会健康和国家健康亦是当前美国健康治理的主要导向。在这一发展进程中,市场以其对人群需求的敏锐洞察力,一直作为主要的推动力,引导着健康治理的发展。但是,后期也意识到了单一市场治理的不足,逐渐强调跨部门和公私参与合作。社区卫生伙伴关系(社区联盟)正是在这样的背景下产生的㉟。但是在这样一个跨部门组织中,如何协调成员利益,实现领域共识,缓和管理冲突和确定地盘问题是其面临的最大难题㊱。而且这也是一个世界性难题,需要各国在实践中慢慢摸索。由于美国的健康治理模式主张以网络治理为主,因而没有指定特定的牵头人和领导者,所以,其治理方式并不是固定的,但是在部分治理要素的认识上却是统一的。比如,Nelson㊲和Gulati㊳强调了在跨部门合作中信任关系构建的重要性;Knoke和Wood 认为协调成员中的关系必须依赖社会控制,并且高水平承诺和高度的规范与社会控制有关,也有助于将成员的努力导向于集体利益而不是个人追求㊴;Alexander 指出基于结果的宣传、愿景-焦点平衡、系统导向、基础设施发展和社群联系是维持协作能力可持续性的必要条件㊵。

图2 健康治理的路径依赖

总体而言,美国的健康治理实践是在实现一层目标的基础上再向前推进至更高一层,并不像第一条路径那般同时制定多个健康目标。但美国的做法并不是在完全实现阶段性目标的基础上就推进下一个目标,而是在初步达成的情况下进行下一阶段的跟进,这样的情况,易使整体效果下滑,进而推缓健康国家目标实现。

四、健康治理的驱动机制

为何上述国家健康治理的路径不同?根本原因在于政府的治理策略与能力、市场的成熟程度和社会的发育状况的差异。事实上,背景的差异只是造成发展路径差异的一个间接因素,真正起到推动作用的还是国家背景因素影响下的驱动机制。驱动机制意味着作用于某事件并促使其发生、发展的一种内在或者外在逻辑。驱动机制在健康治理方面体现为驱动因素对所有治理主体的积极性的激发与维持。驱动因素在这一过程中起着决定性作用。政府、市场和社会在健康治理中的治理状态就是科层、契约和网络机制在健康治理中的存在状态。而且,健康治理的过程绝不是纯粹的单一治理机制作用的过程,而是三大元机制以混合状态呈现的过程。简言之,健康治理是科层机制、契约机制和网络机制以不同的混合比例一起发挥作用,只是存在机制力量大小不同的差别。因而,不同国家背景下不同驱动机制权重组合,产生了不同的健康治理方式。

芬兰是一个中央集权化的国家,十分重视政府的形象及其治理能力,而且,在稳定财政、提升经济竞争力、保障社会福利制度、提升国民幸福度等方面表现十分出色㊶。在市场经济方面,芬兰实行的是宏观调控下的市场经济,以国家干预为补充、以社会保障为特征来发展市场经济。在社会服务方个方面,芬兰则通过经济和法律双重约束对社会服务进行管控㊷。政府的直接干预遍及了市场和社会的各个方面。诚然,正是这样的举措强化了政府的地位,使得芬兰政府的治理能力要明显强于市场和社会的治理能力。对于像芬兰这般的国家而言,政府在健康治理中占据主导地位,因而政策驱动的健康治理路径特征非常明显。可以理解,政策驱动型健康治理方式是以科层机制为主导、契约机制和网络机制为辅的形式呈现的。政府作为最有影响力的组织实体,在健康治理方面具有绝对的权威性,政策干预是该模式最显著的特征。虽然政策驱动型健康治理方式是一种外生性动力,但是也在世界范围内有着广泛的应用。政策因素可以深入渗透到健康领域的方方面面,并推动着事物的发展。科层机制本身的作用过程是基于政府正式的流程、等级性的权威构建出具有正式约束力的规则,确保合作的实现。渗透入契约机制和网络机制的科层主导型健康治理方式则可以借用市场激励和共享网络的信任力量,降低科层规则传递和执行的交易成本,减少合作阻力,具有应对相关利益主体多层次的公共事物特性。

英国强调中央权力向地方政府权力的下放。中央政府对地方政府实现监管,并以绩效评估为展开依据。私有化模式是地方政府治理的一种典型类型,通过公私合作制、私人融资模式与私人部门展开合作㊸,并以客户为导向,取代传统的合同管理,旨在降低公共服务的成本。同样地,社会部门的参与也会在一定程度上依赖于市场的支持。因为英国的大部分社会组织的内部治理结构与公司较为接近㊹。因此,在这样的背景和这样的模式下,英国的市场治理能力强于政府和社会的治理能力。所以,类似于英国的健康治理,市场占据主导地位,而利益因素驱动的健康治理契约逻辑就是其驱动机制。可以说,利益驱动型健康治理方式是以契约机制为主导、科层机制和网络机制为辅的形式呈现的,表现为一种自愿性主动寻求合作的意愿。利益因素是刺激多元主体协同治理的关键要素。在该模式下,三者之间的协同治理过程更倾向于一种利益表达和利益综合的过程。利益表达和利益综合是主体间参与利益博弈的不可或缺的两个步骤㊺。以契约机制为主导的健康治理则能够有效克服原有单一机制的不足,并在充分发挥自身长处的基础上结合科层、网络机制的优势,通过建立相互依赖、彼此合作的良性互动关系,提升政府公共行政的可信度和可接受度㊻,并调动社会广泛参与的积极性。就医疗领域的健康而言,如何将现有医疗市场向健康市场和利益共同体的转型设计无疑是重点。在人们根深蒂固的思想中,健康依赖于医疗技术,并且普遍地将健康局限于人口范式。因此,这一问题的解决就需要市场作为利益驱动型健康治理的主要牵头主体,通过高效的契约机制加快上述现象的转变。但是,在这一过程中也同样离不开政府和社会的帮助。政府以其行业监管的权威性、政策引导的方向性优势为契约功能的长效发挥提供支撑;社会则在服务的多样性、治理的灵活性等方面为契约机制的多方选择带来可能性。正如欧美等发达国家那般,早已于20 世纪中期便致力于市场主导、政府引导和社会参与型的整合医疗服务的研究,并着力推进健康市场的发展㊼。虽然政策驱动型和利益驱动型健康治理方式存在驱动因素的差异,但是对于通过立法的政策保障却是共识。由此,便成就了路径一的将健康融入所有政策。

美国市场和社会体系高度发达。自下而上的推动力是美国模式的一大特点。但是市场的利益驱动难以有效应对美国当下的健康需求,要求社会应议题需要而重新确定合适的治理主体。在面对健康治理时,美国的社会治理能力高于政府和市场的治理能力,社会在这三大主体中占据主导地位。所以,在美国的健康治理中,社会因素起主要作用,公共话语形成的社会议题具有支配性,议题驱动就是美国健康治理的主要逻辑。议题驱动型健康治理方式是以网络机制为载体、科层机制和契约机制为辅的形式呈现的,具有治理客体的长效性、复杂性以及利益主体的多元性和层次性等特征。多元主体回应议题需要而进行协同治理。议题驱动型健康治理方式是一种内生性动力,表现为强烈的自愿性组合。网络机制作用的原理在于信任与规则的建立,是一种基于相互承诺、相互遵守的状态,区别于行政命令和契约合同的外在约束。渗透入科层机制和契约机制的网络主导型健康治理方式则可以增加科层机制信任力度,降低执行规则的交易成本,增强合作实现的绩效,形成政府自主建立合作同盟的结果,同时,也会增强市场支持规则的动力,提高合作效率,产生结果共享的互动关系。从人口健康到国家健康的递进型发展进程来看,议题驱动正在各国的治理实践中发挥着积极的作用。这既需要主体对健康治理内涵有深刻认识,又需要对治理目标达成一致的看法。这一治理方式正在欧洲健康城市的建设中得到广泛实践㊽。同时,也随着区域的扩大、网络治理的普及和议题的需要,以网络机制为主导的全球卫生健康治理被认为是必要的㊾。因为在全球健康治理中,基于跨界的健康问题的频繁涌现,这一现象不得不受到相应的重视,而且,网络机制寻求的不是取代传统的治理机制——它们不是立法,而是有助于制定标准和规范以提供全球公共产品和执行国际协议㊿。

上述三种驱动机制在国际上均有较为广泛的应用。政策驱动在特定情景下能高效、快速实现治理目标,但易于造成需求与供给的错位;利益驱动有助于供给侧资源配置的优化,但也可能导致供给方过度逐利;(社会)议题驱动与健康治理的公益性要求相一致,体现为社会需求对市场供给的约束,但需要建构公民的公共理性精神,具有较高的前置条件。三种治理方式各有优劣,也各有适用的情景和模式,不可一概而论,根据不同客体采取不同的治理方式才是最为恰当的。

五、健康治理的中国逻辑

健康治理作为一个新的范式,在我国还有一段很长的路要走。要想使其真正对健康中国的建设起到积极的推动作用,在准确把握其核心内涵的前提下,不得不放置于中国现实的政治背景下,寻找可操作性的改革路径,反之则很可能出现治理偏差和治理失灵。整体而言,我国健康治理的演进历程与国际趋势基本吻合,都经历了从政府统治到市场管理到社会治理再到多元主体协同治理的转变。但是,从我国的国情来看,我国健康治理的发展路径并不是十分清晰,与前述国家的做法存在一定的差别。造成这一结果的主要原因在于驱动机制的交叉重叠。

我国是一个有着两千多年皇权统治背景的国家,其行政体系十分发达。而且,在新中国初期,我国的国家治理体系仍然沿用权力高度集中的行政体系。因此,在这一阶段,科层机制的强化和泛化依然发挥着主导作用。权力集中是当时国家建设的显著特征51。国家对几乎所有事务实行包办和控制,对几乎所有的资源进行垄断,以适应当时的制度安排。国家通过直接干预市场活力、调整财政关系、规范市场活动等方式来对市场进行控制。而当时的社会几乎是不存在的。因为整个社会的权力都纳入了国家各种体制的管控范围之内,社会的发展完全依附于国家权力,国家与社会是一元的52。市场是国家宏观控制下的市场,社会也是国家行政管控下的社会。因此,健康也毫不例外地被包含在控制范围之内。鉴于新中国初期落后的卫生条件,国家对健康的关注聚焦于提升各地卫生条件、实施预防保健和开展爱国卫生运动等方面,并将此嵌于政治动员体制和计划经济体制之中53。因此,这一时期健康治理方式体现为政策因素与科层机制的作用。

而后,随着改革开放的到来,政治动员机制运作的力度和效力均发生递减,国家的工作重心也转移至了经济建设。其中,理顺政府与市场的关系成为我国深化经济体制改革的核心内容54。政府的简政放权、市场的活力激发等关键词被频繁提出,成为改革的热点话题。在这一阶段下,政府逐渐将权利下放至市场,并将原先的控制焦点转移至了对市场的催化方面,而市场也因此得到了蓬勃的发展。这一变化也逐渐渗透到了健康领域,其中,表现最为明显的是医疗卫生服务的市场化,主要包括医院自主权的扩大以及民营医院的起步。国家提出了“扩大全民所有制卫生机构的自主权;积极发展集体卫生机构;支持个体开业行医”等改革思路55。其中,自主权的内容涉及到办医体制、管理体制、分配机制、收费制度、事业经费补偿机制等医疗体制的多个方面。因此,医院拥有了更多的决策权,市场份额也在医疗卫生领域的占比更大了。但是,在这一背景下,医疗服务领域却出现了追求经济利益和服务效率、淡化公益目标的现象。而后,这样的趋势愈演愈烈,造成医疗卫生机构日益严重的逐利行为,最终导致了群众“看病难、看病贵”现象的发生。毫无疑问,在这一阶段,我国实行的是利益驱动型健康治理方式。

随着党的十四届六中全会的召开,社会建设和社会主义和谐社会构建的理论被正式提出,标志着我国从政策层面上开始了对社会建设和社会主义和谐社会的实践探索和理论研讨56。在这一阶段下,非政府组织以及其他社会自治力量迅速成长。国家开始趋向于利用社会手段来实现健康领域的治理,比如,鼓励社会办医来丰富多元办医格局、通过商社合作来提高供给效率等。而社会也在这样的背景下得到了合理的培育,日益走向成熟,并在一些事物中占据主导地位。而后,随着健康需求的日益激增,健康的内涵不断扩大,超越了原有个人层面的健康。但是,在面对这一新局面时,政府和市场的供给却难以有效应对,要求社会进行协同治理。而在这一过程中,政府以一个怎样的角色和定位参与到这一事务中成为实现我国多元主体协同治理的关键问题。但是,在当下的实践中,政府仍进行了较强的干预,出现了两种力量的主导性交融,进而出现了驱动机制的交叉重叠现象。因为在经历过改革开放时期的大范围的权力下放却并未收到满意的效果后,政府的放权让利行为更加谨慎了。医疗领域的医院集团的发展便是其中一个较为典型的案例。20 世纪80 年代,我国出现了最早的整合医疗形式——医院集团,当时整合的动力来自于“危机导向”下的短期行为57。在那个年代,随着国家对公立医院经费投入的减少,医院迫于自身发展需要,大医院开始主动与中小医院合作,进行“松散型”整合。20 世纪90 年代,随着医院集团发展的趋势日渐向好,各地开始全面实施整合医疗,旨在缓解“看病难、看病贵”社会呼声以及医疗服务碎片化等问题。其中,也包含一些民营医院的加入。此时的行为是基于自发性的社会议题压力下的健康治理。2013 年,国家正式提出“医联体”的概念,并在宏观上对医联体进行了方向指导。在这一阶段,医联体逐渐向紧密型、区域性、专科性等方向发展;在服务内容上越来越注重提供贯穿生命全周期的大医疗、大卫生、大健康一体化服务;在工具上越来越重视信息化手段。但是,此时的整合动力更多的是来源于政策的推动。从医院集团到医联体的发展来看,在这一过程中,行政力量慢慢渗透到社会力量中,逐渐与社会力量并驾齐驱,而后占据上风。这两种力量,其中一种是基于议题发展的意愿,这些意愿来自于社会的共同呼声,如“看病难、看病贵”以及“药价虚高”等有关健康的社会问题,另一种是基于政令推动的压力,两者相互较量,相互影响,左右着健康治理的前进方向。最终,在两股势力的作用下我国既未形成像芬兰那般的“将健康融入所有政策”,又未做到像美国那般的“健康目标的循环递进”,而是处于一种“不上不下”的尴尬境地。目前,医联体的发展受阻于自下而上的内生性动力的缺乏,更多的依赖于政府的强制推动,出现了“联体不联心”的现象。同样地,这样的做法也在环境治理、区域公共危机、城市发展等方面有明显的体现。总体上看,我国的健康治理效果并不是十分显著,也没有形成明确的路径体系。

六、健康治理的中国路径

在我国,自发性的发展行为最终也还是难以摆脱政府的管控。因为我国政府的成熟程度远大于市场和社会,而且,在改革开放时期以及当下的发展中,市场和社会的治理能力也并未超过政府。从我国的国情来看,要避免政府的过度干预,就要让契约机制或网络机制更好发挥作用,进而就会要求利益或者议题驱动型健康治理方式在健康治理中占据主导地位,同时对政府的行为进行规范。要实现这一目标,主要从两个方面着手:第一,进一步培育社会议题空间来促使社会更加成熟;第二,将政策驱动作为一个起始或者过渡阶段的健康治理方式,随后,逐渐加大政府放权的力度。按这一目标实施“分阶段实施”健康治理的发展路径(如下图3)。

图3 健康治理的中国模板

第一阶段,实行政策驱动型健康治理方式,加大对健康公共话语的培育。尽管现阶段下的契约机制和网络机制的作用相较于以往而言有更长足的发展,但是科层机制依然具有主导性。所以,在这一阶段下,选择政策驱动型健康治理方式是最为合适的。鉴于芬兰国家的健康治理经验,“将健康融入所有政策”是我国当前阶段的重点内容,而恰好这也是我国早期采取的目标导向58。但是从目前我国的现状来看,该政策并未得到完全的扩散。因此,本路径需要在这一基础上进行强化。首先,从人口健康出发,对影响人群健康的因素进行干预,大力促进健康措施在全国范围内的落实。而这一举措的实现主要表现在对社区、城市、社会和国家的健康的把控上。社会组织的发展是衡量社会发育程度的一个重要指标59。目前我国社会公共话语仍然处低度发展水平,健康空间的形成作用有限,所以,我国在进行政策推进的同时仍需要加强健康公共话语的建构,推动健康公共话语由被动向主动转型,由自发向自觉转变。这种转型与转变有助于健康议题的探索并促进健康话语向政策议题转变。

而另一方面,随着国家和社会的二元分立,中国社会关系由简单化、两极化向复杂化、多极化转变,社会结构由同质化、静态化向异质化、动态化转变趋势明显60,国家对社会的管控并不会像新中国初期那般容易,因此,在这一阶段下,科层机制对社区、城市、社会和国家的全面主导作用会面临较大的难题,而这也诠释了我国早期“将健康融入所有政策”效果不著的原因。基于此,在进行第一阶段的健康治理时,需要对“将健康融入所有政策”的结果验收分为两个阶段。第一阶段则照常推进健康社区和健康城市目标,而将健康社会和健康国家设置一个过渡阶段,这一阶段的目标是关注社会和市场的发育成熟度,关注及能否在健康治理中与政府形成较为均衡的配合力量。

第二阶段,实行议题驱动型健康治理方式,逐步建设并实现健康国家。在这一阶段下,健康社区和健康城市的目标已基本实现。而且,市场和社会更加成熟,社会的治理能力不弱于政府、市场的治理能力。这时候,议题驱动型健康治理方式是此阶段下的主要驱动机制。从国际国内趋势考虑,打破传统的行政区划成为各国公共治理的新模式61。健康社区和健康城市也应该应议题需要,逐渐走向融合。健康社区和健康城市的融合体是健康社区和健康城市的更高一级的发展形式,区别于简单的地理融合,更是囊括了丰富的资源供给、高效的治理能力、长远的发展视野等内容。该融合体的形成不仅能在一定程度上加快区域一体化的进程,还能有效化解原有体制的诸多弊病,同时,为社会的进一步发展带来更广阔的平台。而后,在健康社区和健康城市的融合体成立基础上,社会将对各界的需求进行梳理和归纳,并逐步推进健康社会的发展。最后,在实现健康社会的前提下推进健康国家目标的实现。

在分阶段实现健康社区、健康城市、健康社会和健康国家的基础上,也最终实现了全人群的健康。因此,就整体而言,从人口健康出发,并以人口健康为落脚点是我国健康治理的发展路径的总特征。

注释:

①PorterD.,“The history of public health and the modern state.Introduction,” Clio medica(Amsterdam,Netherlands),vol.26(January 1994),pp.1~44.

②刘丽杭:《国际社会健康治理的理念与实践》,《中国卫生政策研究》2015 年第8 期。

③World Health Organization:What is the WHO definition of health?,1990 年4 月7 日,http://www.who.int/suggestions/faq/en/.2022 年4 月29 日。

④杨立华:《健康治理:健康社会与健康中国建设的新范式》,《公共行政评论》2018 年第6 期。

⑤Reinhardt,U.E.,and T.M.Cheng,“The world health report 2000 -Health systems:improving performance,” Bulletin of the World Health Organization,vol.78,no.8(August 2000),pp.1064~1065.

⑥Travis P,DEgger,Davies P,et al,Health Systems Performance Assessment,World Health Organization,2003,pp.289~300.

⑧Barbazza E,Tello J E,“A review of health governance:Definitions,dimensions and tools to govern,” Health Policy,vol 116,no.1(May 2014),pp.1~11.

⑨Smith,P.C.,et al,“Leadership and governance in seven developed health systems,” Chinese Journal of Health Policy,vol.106,no.1(June 2012),pp.37~49.

⑩Brinkerhoff,D.W.,and T.J.,“Bossert,Health governance:principal -agent linkages and health system strengthening,” Health Policy Plan,vol.29,no.6(September 2014),pp.685~693.

⑪方鹏骞、闵锐:《新常态下的健康中国建设》,《中国卫生》2016 年第3 期。

⑫Smith,Richard,and Kelley Lee,“Global health governance:we need innovation not renovation,” BMJ global health,vol.2,no.2(March 2017),pp.e000275.

⑬李玲:《从国家治理视角看实施健康中国战略》,《中国卫生经济》2018 年第1 期。

⑭王海燕、潘琦:《从分离到融合:健康治理体系的路径选择》,《沈阳师范大学学报(社会科学版)》2021 年第1期。

陈鹤琴先生说过:“小孩子是生来好动的,是以游戏为生命的。”幼儿园的活动都是以游戏为基本方式。在家长实施助教活动之前,教师应对家长进行“上岗培训”,让家长充分了解幼儿活动的特点,注重游戏性。如,教师可以指导助教爸爸以游戏化的语言导入活动:“我是小头爸爸,你们是大头儿子,今天小头爸爸要带你们去探险了。”这不仅可以帮助家长吸引孩子更多的注意力,而且也可以使家长放松自己。

⑮俞可平:《全球治理引论》,《马克思主义理论与现实》2002 年第1 期。

⑯Dross F,“Vergesellschaftung unter Ansteckenden-für eine Körpergeschichte der Seuche Infectious Socialization-The History of Contagious Bodies,” NTM,vol.28,no.2(June 2020),pp.195~202.

⑰Riedel S,“Edward Jenner and the history of smallpox and vaccination,” Proc(Bayl Univ Med Cent),vol.18,no.1(January 2015),pp.21~25.

⑱Kickbusch I .Health Governance:The Health Society.Springer New York,2007,pp.1~48.

⑲Mercer,Alexander,“Protection against severe infectious disease in the past.” Pathogens and global health,vol.115,no.3(May 2021),pp.151~167.

⑳威廉·考克汉姆:《医学社会学》,高永平、杨渤彦译,北京:《中国人民大学出版社》2012 年版,第9 页。

㉑和经纬:《“医改” 的政策学习与政策工具——中国公立医院改革与新加坡经验》,《东南学术》2010 年第3 期。

㉒梅锦萍:《公共服务的市场化:本土经验及其理论解析——以江苏省宿迁市医疗改革为例》,《河海大学学报(哲学社会科学版)》2011 年第1 期。

㉓王禅、陈瑶、杨肖光等:《德国公立医院私有化的影响因素与启示》,《中国卫生经济》2014 年第12 期。

㉔李道霞:《公共管理视野下的香港社会中介组织》,《科技创业》2007 年第9 期。

㉕KICKBUSCH I,GLEICHER D,Governance for health in the 21st century,World Health Organization Geneva,2012,p.28.

㉖李昶达、韩跃红:《国外健康治理研究综述》,《昆明理工大学学报(社会科学版)》2017 年第6 期。

㉗任洁、王德文:《健康治理:顶层设计、政策工具与经验借鉴》,《天津行政学院学报》2019 年第3 期。

㉘章凯燕:《芬兰健康治理经验及对中国的启示》,《医学与哲学》2021 年第3 期。

㉙Melkas,T,“Health in all policies as a priority in Finnish health policy:a case study on national health policy development,” Scandinavian Journal of Public Health,vol.41,no.11 Suppl(March 2013),pp.3~28.

㉚任洁、王德文:《健康治理:顶层设计、政策工具与经验借鉴》,《天津行政学院学报》2019 年第3 期。

㉛Mcalearney A S,“Population health management in theory and practice,” Advances in Health Care Management,vol.3,no.3(October 2002),pp.117~159.

㉜Duhl,L J,“Healthy communities:a young movement that can revolutionize public health.A short history and some acknowledgments,” Public health reports(Washington,D.C.:1974),vol.115,no.2-3(March-June 2000),pp.116~117.

㉝Norris,T,and M Pittman,“The healthy communities movement and the coalition for healthier cities and communities,” Public health reports(Washington,D.C.:1974),vol.115,no.2-3(March-June 2000),pp.118~124.

㉞Wolff,T.,“The healthy communities movement:A time for transformation,” National Civic Review,vol.92,no.2(June 2003),pp.95~112.

㉟Shortell M,“ The Governance and Management of Effective Community Health Partnerships:A Typology for Research,Policy,and Practice,” Milbank Quarterly,vol.78,no.2(November 2000),pp.241~289.

㊱Weiner,B.J.,and J.A.Alexander,“The Challenges of Governing Public-Private Community Health Partnerships,”Health Care Management Review,vol.23,no.3(November 1998),pp.39~55.

㊲Nelson,J.C.,et al,“Public/private partners:Key factors in creating a strategic alliance for community health,”American Journal of Preventive Medicine,vol .16,no.Suppl3(April 1999),pp.94~102.

㊳Gulati,R.,“Does Familiarity Breed Trust? The Implications of Repeated Ties for Contractual Choice in Alliances,” Academy of Management Journal,vol .38,no.1(February 1995),pp.85~112.

㊴Blair G S,Knoke D,Wood J R,“Organized for Action:Commitment in Voluntary Associations,” American Political Science Association,vol .76,no.3(September 1982),pp.660~660.

㊵Alexander,Jeffrey A et al.,“Sustainability of collaborative capacity in community health partnerships,” Medical care research and review,vol.60,no.Suppl 4(December 2003),pp.130S~160S.

㊶张敏:《芬兰政府如何提升国家治理能力》,《当代世界》2014 年第8 期。

㊷曹亚娟、张少哲、周长城:《芬兰普惠式社会保障体系及其历史经验》,《社会保障研究》2018 年第2 期。

㊸孙宏伟:《论英国地方治理的模式与挑战》,《广东社会科学》2018 年第2 期。

㊹陈成文、黄开腾:《制度环境与社会组织发展:国外经验及其政策借鉴意义》,《探索》2018 年第1 期。

㊺陈水生:《动机、资源与策略:政策过程中利益集团的行动逻辑》,《南京社会科学》2012 年第5 期。

㊻张玉:《论“契约性整合机制”的历史生成及其对公共行政的功能意义》,《学术交流》2004 年第3 期。

㊼Jacobs,A,“Seeing difference:market health reform in Europe,” Journal of health politics,policy and law,vol.23,no.1(February1998),pp.1~33.

㊽Evelyne D L,Ilona K,Nicola P,et al.,“European Healthy Cities come to terms with health network governance,” Health Promot Int,vol.3,no.Suppl 1(June 2015),pp.i32~i44.

㊾Dodgson,R.,K.Lee,and N.Drager,Governance for global health:A conceptual review,Working Paper.World Health Organization,2002,pp.1~28.

㊿Benner T,Reinicke W H,Witte J M,“Multisectoral Networks in Global Governance:Towards a Pluralistic System of Accountability,” Government &Opposition,vol.39,no.2(March 2004),pp.191~210.

51 曹海琴:《建国初期高度集中的权力结构形成原因——基于历史制度主义的分析范式》,《理论与改革》2015 年第1 期。

52 林尚立:《权力与体制:中国政治发展的现实逻辑》,《学术月刊》2001 年第5 期。

53 顾昕:《“健康中国”战略中基本卫生保健的治理创新》,《中国社会科学》2019 年第12 期。

54 白永秀、王颂吉:《我国经济体制改革核心重构:政府与市场关系》,《改革》2013 年第7 期。

55 李玉荣:《改革开放以来我国医疗卫生体制改革的回顾与反思》,《中国行政管理》2010 年第12 期。

56 陆学艺:《社会建设就是建设社会现代化》,《社会学研究》2011 年第4 期。

57 吴素雄、余潇、杨华:《医疗卫生服务体系整合的过程—结构与治理边界:中国实践》,《浙江学刊》2022 年第3期。

58 黄心:《引领推动健康融入所有政策》,《中医药管理杂志》2013 年第8 期。

59 管兵:《城市政府结构与社会组织发育》,《社会学研究》2013 年第3 期。

60 刘继同:《由静态管理到动态管理:中国社会管理模式的战略转变》,《管理世界》2002 年第10 期。

61 张成福、李昊城、边晓慧:《跨域治理:模式、机制与困境》,《中国行政管理》2012 年第3 期。