虐待被监护、看护人罪司法适用的问题与完善

——基于实证分析的研究进路

刘昭陵 敦 宁

(1. 河北金融学院 法学院,保定 071000;2. 大连海事大学 法学院,大连 116000)

由于幼儿园教师虐童、敬老院看护人员虐老频繁发生,为了弥补法律漏洞,《刑法修正案(九)》于2015 年增设了虐待被监护人、看护人罪。与虐待罪①《刑法》第二百六十条规定:“虐待家庭成员,情节恶劣的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致使被害人重伤、死亡的,处二年以上七年以下有期徒刑。”相比,该罪主要的犯罪主体是非家庭成员,包括幼儿园老师、保姆、邻居以及其他人;该罪改变了虐待罪的第一款“告诉才处理”的模式。然而,该罪名虽然在加强对未成年人、老人、患病的人和残疾人的保护方面起到了一定作用,但是在实践中却遇到了主体和犯罪对象认识不正确、“情节恶劣”如何判断等问题。本文将从虐待被监护、看护人罪的立法沿革出发,以实证研究的视角,发现该罪在司法实践中存在的问题,并针对这些问题提出该罪的完善措施,以切实地落实虐待被监护、看护人罪,发挥其保护特殊群体最后一道屏障的作用。

一、虐待被监护、看护人罪的立法设置

(一)2015 年之前:我国对虐待行为的法律规制

梳理我国关于虐待行为的立法,我国最早的关于虐待罪的规定存在于1979 年《刑法》当中。1979 年《刑法》中有破坏婚姻家庭犯罪一章内容,其中第一百八十二条即为虐待家庭成员罪②《刑法》(1979)第一百八十二条规定:“虐待家庭成员,情节恶劣的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,引起被害人重伤、死亡的,处二年以上七年以下有期徒刑。第一款罪,告诉的才处理。”。该法条将虐待罪的主体和犯罪对象规定为家庭成员,且该罪规定的最低刑期为两年以下有期徒刑、拘役或管制,而且限制条件为“只有当被害人受重伤或者死亡时”,才处以较高刑期“二到七年有期徒刑”。1982 年《宪法》中第四十九条,明确将禁止虐待老人、妇女和儿童,写入宪法,这是我国有史以来首次将禁止虐待老人、妇女和儿童规定在了至高无上的宪法之中。1997 年《刑法》取消第七章妨害婚姻、家庭罪,将虐待罪等罪名置于侵犯公民人身权利、民主权利罪这一章,但未改变具体规定。

1990 年首部《残疾人保障法》颁布,该法规定了禁止残疾人的亲属、监护人对残疾人实施家庭暴力,禁止虐待和遗弃残疾人。1991 年,首部《未成年人保护法》颁布,其中第八条规定了“父母或者其他监护人应当依法履行对未年成人的监护职责和抚养义务,不得虐待、遗弃未成年人;不得歧视女性未成年人或者有残疾的未成年人;禁止溺婴、弃婴”;第四十八条规定了“学校、幼儿园、托儿所的教职员对未成年学生和儿童实施体罚或者变相体罚,情节严重的,由其所在单位或者上级机关给予行政处分”;第五十二条规定“侵犯未成年人的人身权利或者其他合法权利,构成犯罪的,依法追究刑事责任。虐待未成年的家庭成员,情节恶劣的,依照刑法第一百八十二条的规定追究刑事责任。这些法条的规定进一步将对未成年人的保护细化,更具有实践价值①2006 年修改的《未成年人保护法》对该规定进行了少许变更,内容无明显变化,2012 年版保留了2006 年的内容。。1996 年颁布的《老年人权益保障法》第四条规定:“禁止歧视、侮辱、虐待、遗弃老年人。”明确将老人列为被保护的对象。后2013 年修订的《老年人权益保障法》沿用了这条规定。2013 年7月起施行的《养老机构管理办法》明确,歧视、侮辱、虐待或遗弃老年人以及其他侵犯老年人合法权益行为的养老机构,由实施许可的民政部门责令改正,情节严重的处以3 万元以下罚款,构成犯罪的依法追究刑事责任。

总体来看,我国对儿童、老年人、残疾人、妇女等弱势群体的保护是非常重视的,但是分散在各个部门法律的规定之中。我们可以看到,这些规定的可实施性较弱,而且凌乱地散落在各个法律部门之中,处罚比较轻微,甚至没有处罚规定。然而,现实生活中,养老院虐待老人、幼儿园老师虐待幼儿、护工虐待病人等恶性事件时有发生,由于种种原因,最终追究刑责的并不多见。这样导致我国的未成年人、老年人、患病的人、残疾人看似在法律的保护之下,但是当他们的权益受到侵害的时候,却苦于诉之无门[1]。

(二)2015 年:《刑法修正案(九)》新增罪名

近年来,随着多起非家庭成员虐待儿童、老人和残疾人事件的相继曝光,独生子女时代造成的养老社会化的问题愈加明显,以家庭成员为犯罪主体和对象的虐待罪显然已经过于狭隘,已不能适用于上述新问题[2]。因此,通过修改刑法条款或出台司法解释等形式,扩大虐待罪的犯罪主体,明确虐待罪的犯罪边界,从而预防和减少虐待行为的发生成了人们期待的事情。以此为背景,《刑法修正案(九)》顺应时代的发展,新增了虐待被监护人、看护人罪。该罪在犯罪主体、启动模式和刑期等方面相较于虐待罪均有突破,具体来说,该罪对比之前的虐待罪在如下四个方面有了改变。

第一,改变了虐待罪司法程序的启动模式:该罪将“没有能力告诉,或者因受到强制、威吓无法告诉的”情况排除在了“告诉才处理”的范围之外,也就是公安机关可以主动介入。根据我国《刑事诉讼法》的规定,虐待罪属于“告诉才处理”的五种犯罪之一,只有被害人或其法定代理人告诉的,刑法才能介入,如果被害人或其法定代理人没有主动告诉或者告诉后又撤回告诉的,司法机关则不能追究犯罪人的刑事责任,而且如果是已经追诉的,应当撤销案件[3]。这一规定显然对处于弱势地位且认知不够的被害人是极其不利的[4]。此次修改将一部分虐待案件的刑事诉讼程序的启动权规定在了国家机关手中,在“没有能力告诉或无法告诉的”被害人不能维护自身权利的时候,可由国家机关来启动刑事诉讼程序以追究行为人的刑事责任,这一规定是对自诉案件范围的突破,能更好地保护被害人的权利。

第二,犯罪主体扩大:在此之前的几十年,我国《刑法》及其他法律规定的虐待行为的主体仅限于家庭成员,而修改之后,虐待行为的主体范围扩展到了对四类群体负有监护、看护职责的人。实际上保姆、邻居、幼儿园老师、养老院的护工等对弱势群体的虐待行为非常普遍,如将其排除在外,再加上“情节严重”难以认定,该罪形同虚设。《刑法修正案(九)》对虐待被监护、被看护人罪的增设,将虐待行为的犯罪主体做了扩大处理,无疑极大地有利于对被害人的保护。这一改变弥补了刑法立法上在对虐待行为惩罚上的漏洞[5],将原先大量难以处理的虐待行为纳入到了刑法的调整范围之内,能使更多落网之鱼得到应有的惩罚。

第三,虐待被监护、看护人也成立单位犯罪。《刑法修正案(九)》增加的第二百六十一条第二款将有虐待行为的单位也纳入了该罪的处罚范围,即幼儿园、学校、养老院等单位也可以成为该罪的主体,这一规定必将促使相关单位严查、预防、杜绝虐待行为,否则也应承担相应的法律责任,这对减少虐待行为也具有很大的现实意义[6]。

第四,法定刑较虐待罪有了一定提高,威慑力加大。如刑法条文中的规定,虐待罪中的情节恶劣的情形,最高刑是两年有期徒刑,而《刑法修正案(九)》之后,虐待被监护、看护人员罪情节恶劣的最高刑期提高到三年有期徒刑,这对施虐者起到了更大的威慑作用。此外,《刑法修正案(九)》第二百六十一条第三款规定当虐待被监护、看护人罪与其他罪名竞合时按照处罚较重的规定定罪处罚。这一点与一般虐待罪也不同①虐待罪与其他罪名竞合时的处罚方法是:“犯前款罪,致使被害人重伤、死亡的,处二年以上七年以下有期徒刑”。该规定直接规定了量刑幅度。。也就是说,如果虐待被监护、看护人的同时,犯了故意伤害罪、故意杀人罪,将面临更严重的惩罚,这也是加重该罪的法定刑的一种方法。

《刑法修正案(九)》增设虐待被监护、看护人罪,在启动模式、主体范围、刑期等方面都有了突破,不得不说该罪为保护未成年人、老年人、患病的人、残疾人等建立起了更严密的保护网,也为相关职业人员建立起了更严厉的行为规范,具有相当大的实践意义。

1.3.2 生化指标测定 生化检验均按照标准采血并由医院检验科测得。生化指标由7170型日本日立株式会社自动生化分析仪测定;空腹血糖使用上海科华有限公司血糖试剂盒,氧化酶法测定;身高、体质量采用北京海波尔达科技有限公司的TCS-135-RTB型红外线身高体质量测量仪测量;血压采用日本A&DCD.,LTD公司出产的 TM-2655P型无创电子血压测量仪测定前臂血压。

二、虐待被监护、看护人罪的适用现状与问题表现

(一)虐待被监护、看护人罪的适用现状

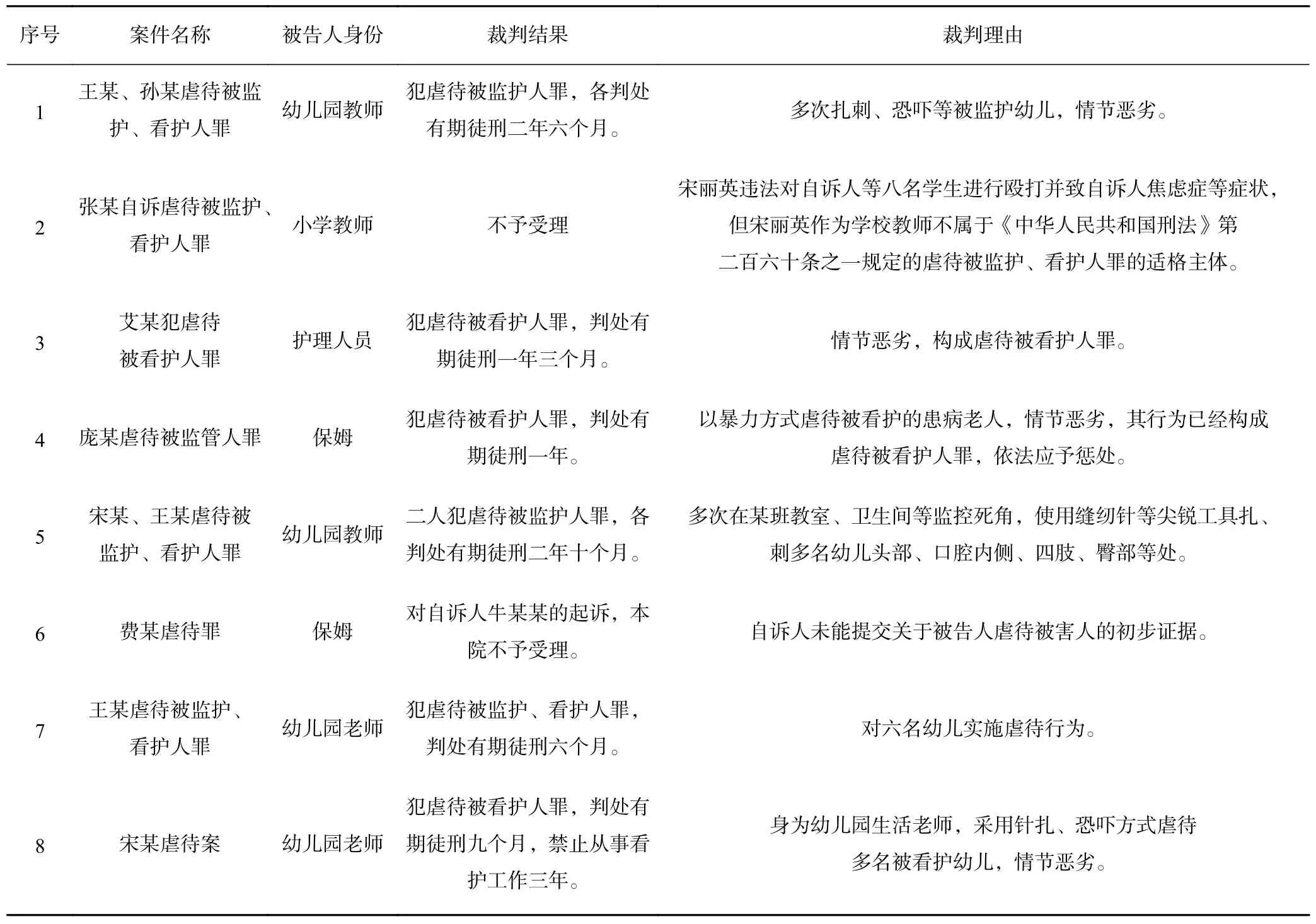

因民意基础和现实需求设立的虐待被监护、看护人罪,实施七年以来,该罪名的适用比例呈现何种态势?司法实践中又遇到哪些问题?这是本节要研究的重点。笔者以“虐待被监护、看护人罪”为关键词在中国裁判文书网上搜索,我们得到84 个刑事案由的检索结果,随机选取其中8 例(为具有代表性,分别涉及幼儿园老师、小学教师、保护和护理人员),基本情况如表1。

表1 虐待被监护、看护人罪案件基本情况

通过对近年来“虐待被监护、看护人罪”案件的搜索,我们可以看到,该罪名已经实施了近7 年时间,仅有84 个案例。而在中国裁判文书网上,2021 年一年的虐待罪案件数为143 件,2020 年为130 件,这两年虐待罪的总数为273 件。也就是说,在实践中,虐待行为受到处罚还是更多地存在于家庭成员之间,而非家庭成员实施虐待行为依然很少被定罪,虐待被监护、看护人罪很大程度上还停留在纸上。而且,我们可以从被告的身份看出,虽然单位已经成为“虐待被监护、看护人罪”的主体,但是目前尚无一例案件是以单位为被告的。而且,其中“张某自诉虐待被监护、看护人罪”一案被裁定不予受理的理由居然是“小学教师不属于该罪的适格主体”,而其余的案件中,幼儿园教师却是该罪的适格主体,同样是教师,和儿童接触紧密,而且负有看护责任,却得到不同的待遇,可见,对于该罪的主体到底包括哪些,虽然《刑法修正案(九)》已经做了规定,但是在适用中还是遇到了问题。另外,“情节恶劣”在上述8 个案件中轻重各有不同,标准模糊不定。

(二)虐待被监护、看护人罪适用中的问题表现

在实践中,虽然虐待被监护、看护人罪的司法案例相对较少,但通过这些案例,已经呈现出该罪在适用方面的一些问题。

1. 对该罪之犯罪主体的界定不够清晰

虐待被监护、看护人罪主体已经由原来的虐待罪的主体仅限于“家庭成员”之间变成了具有紧密权利义务关系的成员之间,这不得不说是一个很大的进步[7]。根据司法解释,所谓“具有紧密权利义务关系的成员”一般包括(但不限于)家庭成员,保姆,幼儿园、托儿所等负有监管义务的所有员工(幼师、行政人员等),养老机构的工作人员,残疾人的看护人员等[8]。概括之,就是法条中规定的对被害人负有“监护、看护职责”的人。但是,如上所述“张某自诉虐待被监护、看护人罪”一案中,二审法院认为被告人宋某“作为学校教师不属于《中华人民共和国刑法》第二百六十条之一规定的虐待被监护、看护人罪的适格主体”为由作出的不予受理的裁定,可以说明某些司法机关对该罪的主体认识尚不是很明确。小学教师属于该罪主体吗?受托照顾小孩的邻居、负责看管病人的医生和护士属于该罪主体吗?显然,虽然生活中大部分的“具有紧密权利义务关系的成员”比较好认定,但是实践中还是存在办案机关对该罪的犯罪主体认识模糊的情况,应予以进一步明晰。

2. 对该罪之犯罪对象的认识较为模糊

在所有的虐待型案件中,施虐者与被施虐者一般处于不平等的位置,双方地位悬殊,前者处于优势地位,而后者处于劣势地位,比如上级与下级、教师与学生、军人和俘虏等[9]。虐待被监护、看护人罪的对象,法条上的规定是作为“被监护、看护人”的未成年人、老年人、患病的人、残疾人等。至于这四类人到底是哪些,我们可以先从概念上理解一下。不满18 周岁的人,即未成年人;60 周岁以上的公民,即为老年人;身体或心理上患疾病的人,即患病的人;心理、生理、人体结构上,某种组织、功能丧失或不正常,全部或部分丧失不能正常从事某种活动能力的人,即为残疾人。可是,仅仅从字面上,我们还是无法准确把握世界上千差万别的人,哪些是该罪的适格对象。比如,是否要求该罪的犯罪对象丧失独立生活能力而高度依赖该罪的犯罪主体?如果没有具备上述特征,是否能成为该罪的犯罪对象呢?这些问题法条及司法解释并没有明确规定,导致在司法实践中,也没有被清楚认识。

情节恶劣与否是本罪是否成立的界限。根据《刑法修正案(九)》的规定,“情节恶劣”是构成虐待被监护、看护人罪不可或缺的条件之一。如果虐待行为情节较轻,则不会被认为是犯罪。“情节恶劣”如何认定呢?有人认为,虐待行为持续时间长、次数多、虐待手段残忍、虐待所造成的后果严重,则应可称得上是“情节恶劣”[10],这貌似给认定“情节恶劣”提供了一个标准。可是,虐待行为持续多长时间可认定为“长”,一个月、数个月、一年、数年还是数十年?行为次数多频繁可认定为“多”,每月一次?手段怎样才认定是“残忍”,打耳光、拧耳朵,用烙铁、烟头等烫人?造成怎样的后果才认定为“严重”,肉体上无以承受的痛苦看得见,可精神上长期的阴影是否也可认定为严重的后果呢?……这些问题,每个人心里都有不同的答案,也就是“情节恶劣”与否,目前并没有一个相对统一的标准,这样就造成在实践中很多行为无法判断是否属于“情节恶劣”。以我们常见的虐待儿童为例,长期殴打儿童,如果对其身体造成伤害,我们应该认定其为“情节严重”;倘若并未造成身体上的伤害,可是因为取乐、侮辱和忽视等行为对其心理造成了不可磨灭的不良影响,致使儿童在精神上饱受摧残和折磨,我们应该如何认定呢?

三、虐待被监护、看护人罪司法适用的完善措施

从上文中可以看出,虐待被监护、看护人罪目前为止在司法实践中尚没有得到很好的适用,是因为在其主体、对象、情节等方面规定不够详细。公正司法需要精准司法,而精准司法需要精准解释[11]。针对上文中对虐待罪目前存在的问题的分析,笔者提出以下几点完善措施。

(一)合理界定本罪的犯罪主体

针对该罪主体不明确的问题,出台相关司法解释,进一步明确虐待被监护、看护人的行为主体。在不修改刑法条文的情况下明确该罪的行为主体。目前《刑法》规定的该罪的两种主体:一种是监护人,即对未成年人、无民事行为能力或者限制民事行为能力的精神病人的人身、财产以及其他一切合法权益依法进行监督和保护的人,这在民法及相关法律中有详细的规定,在此不作赘述;另一种是看护人。“看护人”其实并非一个法律上的词汇,在此应理解为除监护人之外的具有看护职责的自然人或者单位,可是此类人并不特定,所以应该采取列举的办法尽可能的穷尽有可能的情况,以免发生上文中提到的小学教师不算在看护人之列。谢望原教授在其文中将“看护人”列举为:家庭聘请的护工或保姆,医院及医护人员,中小学、幼儿园及其教师、保健院、营养师、医疗人员,养老院及其陪护、保健、管理人员、医疗人员,私人医生,临终关怀机构及其护理人员,临时受托具有看护责任或义务的自然人或单位[12]。谢望原教授将中小学教师纳入了“看护人”的范围,但是笔者认为在作出司法解释的同时,还要进行实质判断,不宜一刀切。此外,笔者认为,本罪的主体可以进一步扩大,比如间接看护人,幼儿园请来的清洁工临时代替幼师看管幼儿时,他就具有了间接看护者的身份,此时该清洁工就有可能成为本罪主体。同时可参考域外规定,例如,俄罗斯对虐待罪的主体没有任何限制。德国虐待被保护人罪的主体的限制比较宽泛,对被害人负有照顾和保护的人都包含在内。葡萄牙虐待罪的主体是对被害人有保护、照顾、教育、指导责任的人,或者与无助的人或未成年人有劳动关系的人。

(二)正确认识本罪的犯罪对象

本罪的犯罪对象,具体来说是指处于被监护、看护情况下的未成年人、老年人、患病的人和残疾人,这些群体的共同特征是缺乏必要的行动能力,对监护、看护的人会产生巨大的依赖性。那么该对象应从形式上理解还是实质上把握呢?是否需要要求其完全丧失独立生活的能力?另外,随着家庭护理模式的逐渐成熟,人们对监护人、看护人有很大的市场需求,是对赡养义务的一种变通选择。然而,一旦发生虐待事件伤害的不仅仅是被监护、看护人本身还有人与人之间的特定关系。笔者认为,针对上述问题:第一,应从形式上理解未成年人、老年人、患病的人和残疾人的概念,而不是必须要求其完全依赖于本罪的行为人,只要其属于这些人的范围,即可成为该罪的对象,这才能更好保护特殊群体的合法权益。第二,该罪的犯罪对象需予以明确,构成虐待被监护、看护人罪,并不要求行为人的虐待行为均针对同一被害人。这是因为,行为人可能面对的是不特定的多数人,比如幼儿园教师同时对很多儿童实施了虐待行为,有可能某一儿童遭受的侵犯相当轻微,也可能分别来看,对所有的儿童的侵犯都不算太严重,但是只要其行为在其他方面表现为“情节恶劣”,这就并不影响其虐待被监护、看护人罪的成立。第三,由于社会对家庭保姆、家庭护工与日俱增的需求,一旦该行为主体虐待被看护人,伤害的不仅仅是对子女、对父母的情感关系,还有人们对家庭护理模式的信任,其掺杂着社会责任与道德义务。因此对于一些看似相对较轻的虐待行为,但是由于其产生的个人情感影响和社会影响也应当将被害对象的外延扩大并将其列入虐待行为的范畴。综上,正确认识本罪被害对象的特殊性,将本罪的对象予以明确化和宽泛化,才能更好地规范虐待行为[13]。

(三)准确认定本罪的“情节恶劣”

在虐待罪和虐待被监护、看护人罪中,刑法规定了只有“情节恶劣”才能入罪,这是刑法的谦抑性原则的体现。但“情节恶劣”与否在实际上很难把握。2015 年“两高”出台的《关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见》对于家庭暴力的虐待行为中“情节恶劣”做了解释,即“实施虐待动作时间较长,次数较多;虐待手段残忍;虐待导致轻微伤、以致患有较重疾病”。有学者指出,“情节恶劣”是一种法定的犯罪情节,在司法实践中一般指因虐待致人重伤或死亡;手段残忍;动机卑鄙;长期虐待或先后虐待多人等情形[14]。因此,要认定为“情节恶劣”应考量行为人的作案动机、犯罪对象的身体状况、人数、虐待行为持续的时间、次数以及行为所造成的后果、社会影响等等,进行综合评判[15]。可是如前所述,法官具体把握上还是会有不同,难以做到类案同判。笔者认为,应该对“情节恶劣”做出更为详尽的规定,尤其是在难以察觉的对未成年人、老年人、患病的人和残疾人的言语侮辱、精神摧残、心理虐待等方面。参考我国的相关规定,笔者提出以下建议:第一,可以根据时间和次数来确定。本罪的犯罪对象无论在身体方面还是精神方面都处于相对弱势的地位,难以承受长时间和较频繁的施虐行为,因此在次数和时间上加以限制是比较可取的,可以参考盗窃罪中的“多次盗窃”,如一个月内有三次或者四次虐待行为,该行为即可认定为“情节恶劣”[16]。第二,可以依据行为对象来确定。比如虐待8 周岁以下、75 周岁以上的人、孕妇以及失去行动能力的残疾人或病人,可以认定为“情节恶劣”。第三,可以根据行为动机来确定。行为人的主观动机如果是出于泄愤的目的,或者其他变态的动机实施虐待行为时,可以认定为“情节恶劣”。再者,可以根据施虐结果来确定。如果被看护人、被监护人经鉴定已经构成了轻微伤,则施虐者的行为应当认定为情节恶劣。此外,如果被看护人、被监护人因虐待行为而出现精神问题,如抑郁、恐慌、恐惧症等心理疾病影响正常生活的,也应当认定为“情节恶劣”。第四,也可参考发达国家对虐待犯罪的规定,对情节要素的规定比较宽泛,甚至不要求危害结果的出现,只需具备危险性即可。

四、结语

我国目前已进入老龄化社会,老年人的照顾问题也成为关注的焦点[17];儿童的身体和心理健康关系我国可持续发展也应受到社会关注;且长期以来病人和残疾人社会监管不力的状况也亟需解决。《刑法修正案(九)》将虐待被监护、看护人的行为纳入刑法的范畴,体现出我国对特殊群体的偏向。然而,在适用过程中却遇到了主体和犯罪对象认识不正确、“情节恶劣”难以把握等问题。法律的主要作用不是惩罚亦或不是压制,而是制定有效的预防措施。正确认识本罪的犯罪主体、扩大被害对象的范围、准确把握“情节恶劣”的考量要素是解决问题的关键所在。因此,本文旨在通过实证研究的方法以加强本罪名的适用研究,一是出于对弱势群体的人身权利的保护,二是提高社会整体的人权保护水平。