女性视角下的家庭旅游

——家庭建设的途径与实现

陈英杰,吴泰岳,时少华,李 享

(北京联合大学旅游学院,北京 100101)

引言

改革开放以来,我国家庭结构、家庭观念和家庭生活方式均发生了翻天覆地的变化,一对夫妇加未婚/未成年子女组成的核心家庭已成为我国主要的家庭类型,子女在家庭中的纽带作用更为突出,父母将更多资源用于精细化抚养子女[1],家庭旅游被视为一种寓教于游、增进感情的休闲方式。新冠肺炎疫情冲击下,人们更觉生命可贵和亲情无价,以家庭为单位的出游因其安全私密和情感功能而更受关注,携程数据显示,2020 年私家旅行团中,60%以上为家庭团①携程.“小而美”的新时代:2020年国内游新跟团消费报告[EB/OL].[2021-11-10]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1686429798919601055&wfr=spider&for=pc.。

随着家庭旅游市场的发展,学术界对家庭旅游的研究也日趋多元,从儿童[2-3]、儿童父母[4]、老年人[5]和成年子女[6-7]等不同主体视角出发,研究家庭旅游的动机、消费行为和制约因素等,但是从女性视角出发的研究相对不足。西方学者对女性在家庭休闲生活中的研究表明,女性因性别、角色和责任等原因与男性存在旅游行为和旅游体验上的差异[8],旅游中的不同家庭成员主观体验不同[9-12],对于女性而言,家庭旅游并非总是一种积极体验[13]。我国学者关注到了女性旅游者的消费行为[14-15]、市场潜力[16-17]、旅游心理[18]、风险感知[19-20]和独游意义[21]等议题,但对其体验尤其是家庭旅游中的体验观照不足。现代女性通过接受教育和参与社会劳动,其经济地位和社会地位得以提升,在社会和家庭中拥有更多话语权,尤其在育儿和家庭旅游决策方面发挥重要作用②同程艺龙联合同程国旅、同程文旅发布的《2019女性出行&出游消费趋势报告》显示,超7成的家庭出游决策由女性做出。,已有研究关注了其决策主体地位[22-25],但对中国文化情境下女性参与家庭旅游的心理体验、意义揭示及其背后的社会建构关注较少,女性作为家庭旅游的主要决策者、家庭中的母亲和妻子,她的声音应该被听见。

本文试图通过半结构式访谈,倾听家庭旅游中的女性心声,以女性视角来审视家庭旅游的动机、体验及意义,阐释女性“累并快乐着”的现象和原因,理解家庭旅游中女性“自我”与“家我”的矛盾,从侧面展现女性面临的休闲困境。本研究既可以充实家庭旅游研究的知识体系,弥补现有研究以西方文化背景为主[26]和女性视角缺失的局限,也是回归对女性的关怀、对个体的关怀,对于如何提升家庭旅游体验质量、增进家庭旅游幸福感具有一定启示。

结合前期调研,考虑到我国家庭结构的核心化发展以及家庭代际关系重心下移的变迁特点,本文聚焦携儿童出游的核心家庭,旅游主体是80后、90 后及其子女。文中女性指家庭出游中的母亲/妻子,男性指家庭出游中的父亲/丈夫,儿童指双方子女。

1 文献回顾

1.1 家庭旅游决策与家庭成员旅游体验

家庭旅游是家庭成员一起进行的观光、游览、休闲和度假等旅游活动[27]。按参与群体的不同,可分为有夫妻、子女、父母和兄弟姐妹(部分或全部)参与的广义上的家庭旅游;以及仅有夫妻及其未成年子女参与的狭义上的家庭旅游[28],即核心家庭的出游,在国内旅游市场中被称为亲子游。

既往的家庭旅游研究主要探讨家庭旅游决策问题,以家庭角色为基础分析家庭成员在旅游过程中的决策[26],主要有丈夫主导、妻子主导、共同决策和以孩子为中心4 种决策模式[29]。20 世纪50 年代以前,研究认为,家庭决策主要由丈夫做出;随着女性经济地位和社会地位的提升,妻子成为各个决策阶段的主要影响者[30];年轻夫妇和中等收入家庭更倾向于共同决策[22],至少2/3的旅游项目由夫妻共同决策[23]。之后,儿童的角色作用引起重视,儿童被认为是决策制定中最重要的潜在影响因素[31-32]。旅游动机、家庭生命周期、家庭收入、儿童年龄、个人资源贡献和旅游经验等均被视为影响家庭旅游决策的重要因素[24-25,27]。

旅游体验是旅游的内核[33],在实践和互动中不断被建构出来[34]。在旅游活动和家庭成员的互动中,家庭旅游体验得以建构。家庭旅游体验研究以西方学术界为主,聚焦家庭成员的性别差异、代际差异和群体互动因素。研究表明,女性在出游中怀有强烈的责任感,将为家人创造成功快乐的假期体验视为己任,令家人感到单调乏味的假期则可能会被她们视为自己的失败[35]。同时,女性在考虑自己需求时会怀有愧疚感,仅有部分女性会利用度假来培养和重建作为个体的自我,而非作为母亲的自我[9]。相较女性,男性更有可能充分享受休闲[10,12],积极参与户外活动、与儿童互动等,“参与式父亲”“休闲型父亲”与“照料型母亲”形成鲜明对比[36]。在代际方面,父母在出游时主要寻求休息和放松,儿童则追求娱乐和活动,亲子间的兴趣爱好存在分歧,而这一般通过分开活动或一方妥协来解决。通常,父母在再次“成为孩童”的活动中,获得亲子共同沉浸的美好体验[11]。在旅游互动中,家庭成员通过共同参与活动[29,37],努力实现“家庭沉浸”的最佳社交均衡状态[10],创造美好的回忆,增强家庭中的“我们”意识[38]。

总体而言,西方学术界对家庭旅游中的家庭成员角色、旅游过程决策和个体成员体验等均进行了较为细致的研究,成果丰富,而立足我国国情现实对家庭旅游的研究仍显不足,鲜有探讨家庭旅游体验问题的研究。女性作为家庭旅游的主要发起者和主要决策者,对其体验主体缺乏全面的实证研究[39],而体验影响亲子关系及主观幸福感[40-41],正是家庭旅游必须关注的重点内容。

1.2 女性旅游与休闲制约

18世纪末,从法国开始的妇女解放运动拉开序幕,女性主义逐渐在世界范围内流行开来。女性主义讨论政治权力、肯定女性价值、强调两性平等、争取妇女解放[42],它提供了一种看待历史、社会和文化传统的性别视角,促进了学术界女性研究、女性主义研究和性别分析的兴起[43]。旅游作为人类实践、行为和活动的集合,与之相关的建构、呈现和消费都充斥着性别色彩[44]。20世纪70年代起,女性视角开始进入旅游研究领域[45],国外学术界经历了一个从对女性进行单一研究到从社会性别视角对两性进行全面对比研究的过程[46],旅游业被置于一个性别构建的社会中去探讨[47]。20世纪90年代,我国学者开始关注女性旅游,王志琦认为女性主义有助于更完整地了解女性旅游行为[48],此后,学者对不同旅游参与主体如目的地女性居民[49]、旅游业女性员工[50]、女性旅游者[15,21],以及从不同角度如消费动机、行为特征、市场开发等对女性与旅游问题进行了探讨,丰富了女性旅游研究。

女性行为受到父权制度和文化的规训[51],西方学者研究指出,女性往往因为照料伦理、性别角色和自尊心等因素影响自我休闲[52-53],比男性面临更多的休闲制约[54]。休闲学研究专家Crawford 和Godbey曾提出影响和限制个体休闲偏好和休闲参与的休闲制约理论(leisure constraints theory),将个体面临的休闲制约归类为个人内在制约、人际制约和结构性制约3 个层面[55]。这3 种制约维度为研究女性休闲制约提供了启示。我国学者对女性休闲制约的研究表明,社会因素、经济因素和文化因素和自身因素等彼此交叉、相互作用,共同影响着女性的休闲[56]。

旅游作为一种重要的异地休闲方式、一种复杂的休闲现象,休闲中的制约是否延伸到了旅游情境之中呢?学者曾用休闲制约来解释影响和限制女性旅游参与的因素[57],目前看来,休闲制约理论应用于旅游研究的成果还有待丰富。其实,女性在旅游过程中,无论是目的地的选择、旅游活动的参与,还是旅游体验的感知,均受到各种主客观休闲制约因素的影响,因此,在本研究中将女性面临的休闲制约因素考虑进去。

2 研究方法

扎根理论以参与者视角看待问题,适合研究微观的、以行动为导向的及过程类的问题[58],本研究旨在探讨女性视角下家庭旅游过程及其体验的形成机理,因此采用扎根理论。该方法由美国社会学家Glaser和Strauss所创,通过系统收集和分析资料,由表及里、自下而上地分析挖掘资料中的特点和规律,从资料研究历程中发现理论[59],注重“发现逻辑”而非“验证逻辑”[60]。

研究选取有家庭出游且携带12 岁及以下子女经历的城镇女性为研究对象,研究对象的选择主要考虑到该群体处于满巢初期阶段①家庭生命周期反映家庭从形成到解体呈循环运动的变化规律,一般可以分为单身阶段、新婚阶段、满巢阶段、空巢阶段和鳏寡阶段。其中的满巢阶段又可分为满巢Ⅰ期(年轻夫妇,最小子女6 岁以下)、满巢Ⅱ期(年轻夫妇,最小子女已足6岁)、满巢Ⅲ期(年老夫妇和孩子)3个阶段。,旅游是该阶段重要的家庭休闲方式[4],同时该部分群体所占家庭旅游比重大,未来随“三孩政策”的实施,该群体还会继续增长。在阅读相关文献、多次讨论和预调研的基础上拟定粗线条式访谈提纲,涉及受访者的家庭背景、家庭成员分工、家庭出游经历、旅游过程、受访者的家庭旅游体验及期望等内容。提问方式和顺序根据受访者的反应灵活处理,访谈过程中由同一人提问,询问者根据被访者的回答进行不同程度的追问和互动,在受访者知情并同意的前提下,通过录音和文字方式记录访谈内容。

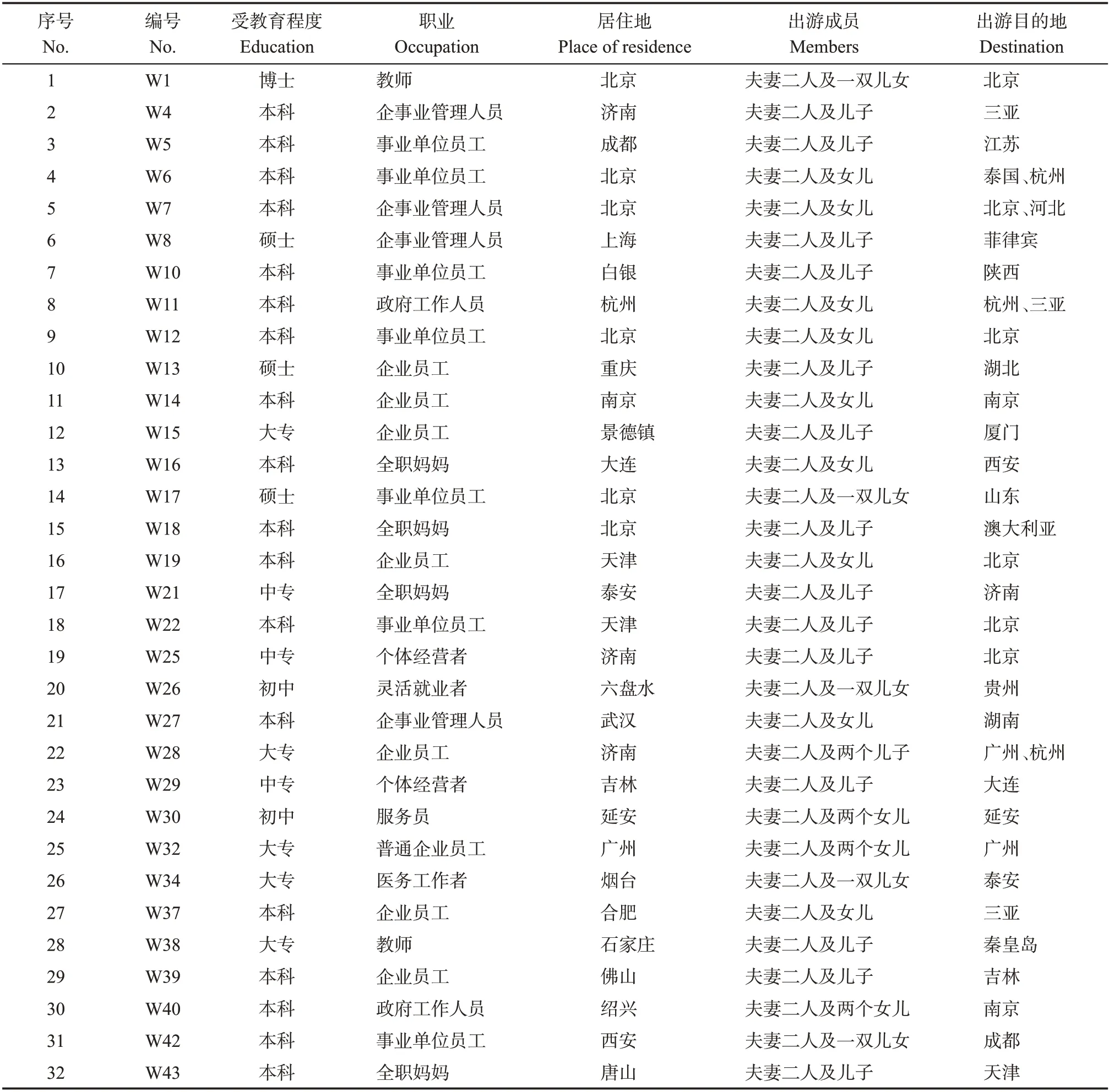

研究遵循扎根理论的理论饱和原则[61],采用理论抽样,访谈结束即整理资料,借助NVivo11.0软件进行编码分析,过程中资料分析与样本抽取交替进行[62],根据编码情况持续对比,调整样本选择,访谈至第19位发现模型中的类属已相当丰富,继续尝试寻找异质样本包括全职妈妈、不同城镇群体等,直至未发现新的重要类属和关系,认为理论已达饱和。访谈于2020 年11 月—2021 年11 月期间②2021年11月根据专家建议进行了补充访谈。线上与线下同时进行,共计访谈32个有效样本③为更真实地获取更多有效信息,研究初期不特别要求受访者讲述核心家庭出游的经历,只引导受访者讲述其心目中的“家庭旅游”,因此部分样本的经历为三代同游、单亲家庭旅游、带保姆同游等,其他角色的加入对女性参与家庭旅游的动机、体验等均产生了影响,为保证研究的一致性和连贯性,剔除了此类样本,保留核心家庭出游的样本。,均为两年内携12岁及以下儿童有家庭出游经历的母亲,每位受访者访谈时间20~50分钟,累计访谈时长15小时12 分钟,录音转文字整理成累计10 万余字的访谈文本。为方便分析和整理,访谈资料采用W#的形式加以记录,例如W1 代表第一位受访女性。受访者基本情况如表1所示,其中,28位属于双职工家庭,9位有两个及以上子女。

表1 访谈对象基本特征Tab.1 Basic information of interviewees

3 基于扎根理论的数据分析

3.1 开放式编码

开放式编码是用概念来标示资料和现象的诠释过程[63],先将资料打散,再利用概念和范畴对资料内容进行命名。操作要求研究者悬置个人偏见和研究定见[64],对可能识别的任何理论保持开放,同时编码要贴近数据本身[61]。过程中,首先对原始访谈文本进行逐字逐句密集分析,梳理其概念及属性,寻找编码要素,逐句编码,再将性质和内容相近的要素综合形成范畴。为贴合受访者本意,以原始词汇作为初始符码,依次进行贴标签(用ax 标记)、初步概念化(aax 标记)和概念化,经过多次编码和修正,最终得到73个概念。之后,经过归类和范畴化,反复比较选择得到外部契机、个人内在动力等22个范畴。概念化分析示例如表2所示。受限于文章篇幅,该表主要展示了“放松解压”这一概念的形成过程。

表2 开放式编码示例Tab.2 Sample of open coding conceptualization

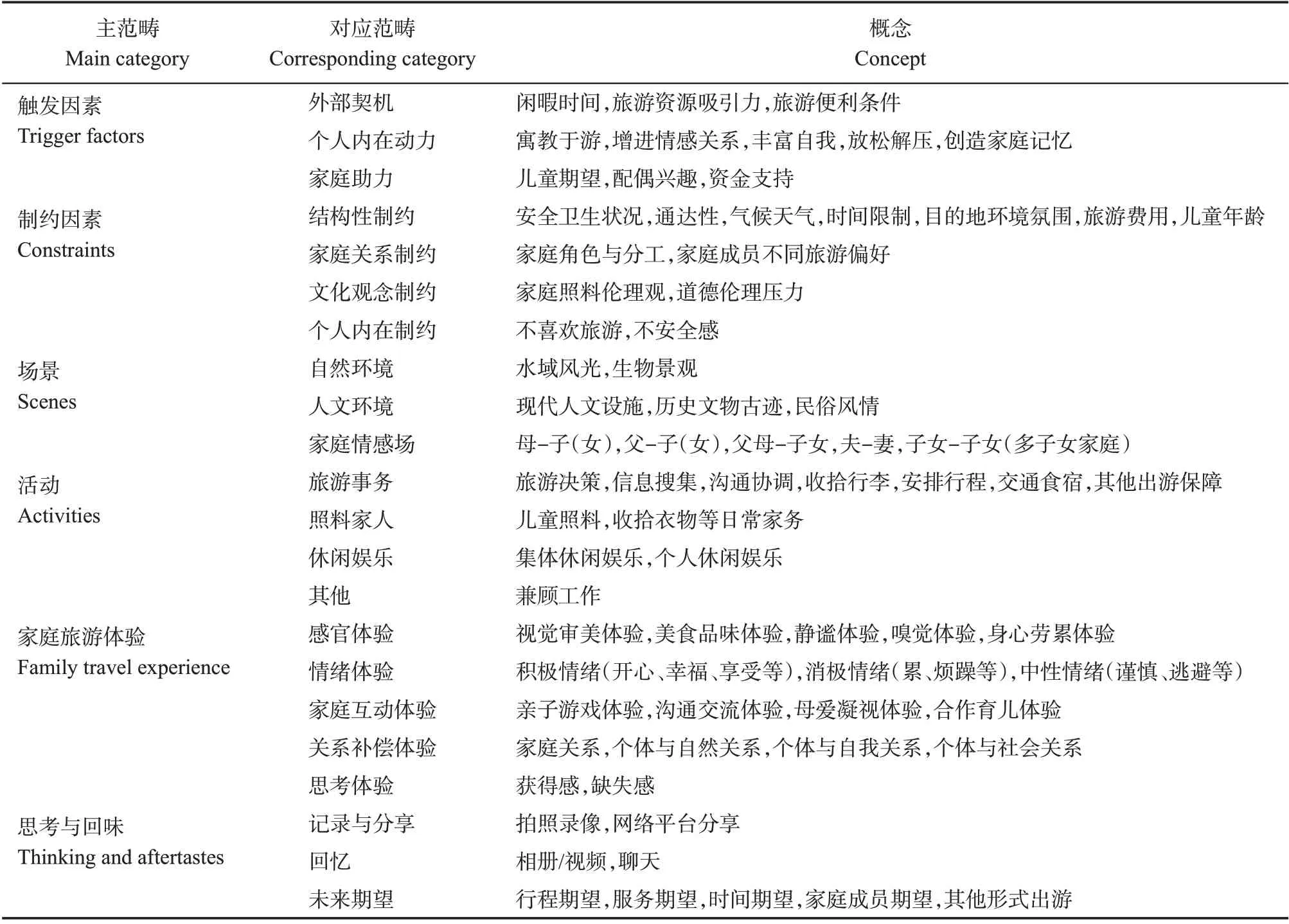

3.2 主轴式编码

主轴式编码用于精炼和区分范畴,通过时间先后关系、因果关系和并列关系[54]等在各独立范畴之间建立有机联系。通过对24 个范畴之间的内在逻辑关系进行分析,重新归类汇总,挖掘出6 个主范畴,分别为触发因素、制约因素、场景、活动、体验、思考与回味。各个主范畴、对应范畴及其包含概念如表3所示。

表3 主范畴、对应范畴及概念Tab.3 Main category,corresponding category and concept

3.3 选择式编码

在主轴编码的基础上进一步精炼整合进行选择式编码,即通过建立典型关系、发展故事线来从主范畴中提炼核心范畴形成新的理论框架,同时回到原始资料中验证关系。

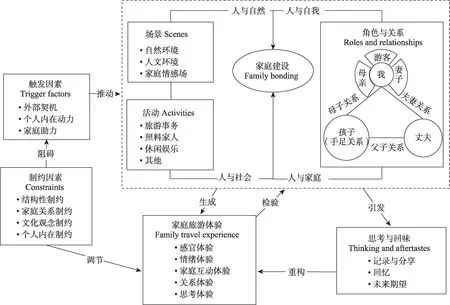

3.3.1 发展故事线

根据主范畴的含义,识别其典型关系结构。在此基础上,发展出女性在家庭旅游中的故事线,如图1。即女性在制约因素阻碍及触发因素推动的共同作用下,在自然环境、人文环境和家庭情感场中开展各类活动以凝聚家庭、亲近自然、认识社会、确认自我,进行人与家庭、人与自然、人与社会以及人与自我的关系建设,获得体验的过程。区别于其他

形式的旅游,家庭旅游为亲密小群体的出游,整个旅游过程受家庭三角关系的影响,父、母、子女之间的关系如三角形的三边,夫妻关系因子女的存在得到稳固,成为较完整的家庭[65],因此,将家庭三角关系引入模型。

女性话语构建的家庭旅游,是一个寻找合适的旅游场,借助场景和活动,在角色与关系中促进人与家庭、与自然、与社会以及与自我的联结,实现身心健康和谐发展的过程,该过程及其所受的制约因素生成,影响着女性的家庭旅游体验,而体验效果感知检验着家庭建设目标的实现程度,在思考与回味里,女性重构着关于家庭旅游体验的感知和记忆。

3.3.2 提炼核心范畴

故事线所呈现的故事表明,家庭旅游是一种以旅游为媒介、以家庭为中心、以关系为重心的综合性体验活动,其呈现的家庭中心和关系建设特点与家庭建设的理念不谋而合。教育家单志艳将家庭建设定义为家庭成员内外关系的再调整及自我教育,即围绕家庭和谐发展进行的家庭关系稳定、持久、和谐及成员身心健康成长的系统管理过程,强调个体发展和家庭整体发展相统一[66]。因此,将女性在家庭旅游中的参与过程提炼为家庭建设,作为主范畴的核心范畴。家庭建设是对各类关系的维系、培养和促进,在家庭旅游情境中,家庭建设是作为家庭成员的个体、作为旅游场景中的个体和作为独立个体对与家人关系、与自然关系、与社会关系和与自我关系的构建,包括人与家庭的关系建设、人与自然的关系建设、人与社会的关系建设和人与自我的关系建设4 个维度。其中,人与家庭的关系建设是关系建设的重点,包括促进母子关系、父子关系、夫妻关系和手足关系(两个及以上子女),教育儿童,塑造家庭文化,增强家庭凝聚力;人与自然的关系建设即亲近自然,追求自然对人的疗愈作用;人与社会的关系建设是陌生情境下的人际交往,即社交能力的发挥;人与自我的关系建设即增强自我认同感,维护和发展身心健康。4 个维度是一个有机整体,既是女性参与家庭旅游的动机,又构成女性参与家庭旅游的意义,最终追求的是个体发展和家庭整体发展的和谐统一。

4 分析结果与研究发现

4.1 概念模型构建

综观上述,将范畴故事线抽象为旅游中的家庭建设过程模型(图1),模型呈现了女性理解和建构家庭旅游意义的特点及过程关系。围绕家庭建设这个核心范畴将前述7 个主范畴构建成一个故事,家庭建设贯穿始终。

图1 旅游中的家庭建设模型Fig.1 The model of family bonding in family traveling

其中,触发因素是家庭旅游得以开展的推动力,推动家庭旅游从计划变为现实;家庭建设是家庭旅游活动的核心,场景、活动、角色与关系构成了家庭旅游的主要体验要素,该过程生成了女性多维度的旅游体验,而旅游体验的效果又反过来检验着家庭建设的效果。这个过程中,女性在思考与回味里,重构着自己的家庭旅游体验。另外,制约因素不仅在出游前对触发因素形成阻碍,还在旅游活动过程中调节女性的旅游体验。

在外部契机、个人内在动机及家庭助力的推动下,女性进行结构、家庭、文化和个人内在等方面的制约协商,使得家庭出游成为可能。在旅游过程中,场景、活动、角色和关系是旅游体验的主要影响要素。在此过程中,精心挑选的环境、刻意营造的家庭空间、弱功利性的活动、平和的心态使得家庭成员表现出不同于日常的一面。理想状态下,家庭矛盾得以缓和,家庭关系得以稳定,儿童表现出天真烂漫的快乐状态,女性个体得到短暂的放松,达到情感上的愉悦沟通,获得感官、情绪、关系、互动与思考层面上的复杂的、综合的体验,实现抚育儿童的成就感、共享美好的喜悦感、旅游沉浸的满足感、生命延续的幸福感与经营家庭的归属感的有机融合,这些和旅途、照料的奔波劳累感、缺失感参差错落,交错交织,检验着家庭建设目标的实现。此外,女性会通过拍照、录像并在网络社交平台上发布等形式来记录和分享家庭旅游经历,通过影像和文字,回忆与重构着自己的家庭旅游体验。

4.2 主要研究发现

旅游中的家庭建设模型呈现了多因素作用下女性如何理解和建构家庭旅游的意义。旅游是家庭建设的呈现“舞台”,女性的旅游体验受家庭关系制约和文化制约调节,其矛盾体验感受可用“累并快乐着”来概括,整个过程中呈现出女性关照他人之余的自我主体反思。

4.2.1 旅游——家庭建设的新场景

婚姻稳定程度下降和家庭教育方法失当是当前家庭建设存在的主要问题[67]。城市中的快节奏生活与工作压力造成了人际关系的冷淡疏离、夫妻之间缺少交流场景、儿童缺乏父母陪伴,被现实束缚住的人们渴望得到片刻的喘息和滋养。旅游为家庭建设提供了较其他方式更为高质量的时间条件、空间条件和资源条件,在女性看来,家庭旅游的“舞台”之上,儿童更能释放天性,父母可以扮演“好父母”的家庭角色,缺失或失衡了的家庭关系得以补偿或平衡[68],家庭旅游成为一种天伦之乐的符号,折射出快乐教育、自我表达、角色确认和追求幸福等多重象征意义[69],是家庭建设的新场景。

W10表示,家庭旅游不仅为儿童提供了放松身心和增长见识的机会,为成人提供了新鲜感和生活动力,而且对于增进家人感情具有重要作用:“我们累一点也没什么,家庭出游算是增进感情的这么一个过程,大家都在一起,平时其实各忙各的。”同样,W32 表示,家庭旅游能够增进夫妻之间的交流合作:“我和(孩子)爸爸两个人也是在这种情况下一起带孩子,会有一种互相体谅的精神在,一起的、像队友一样的感觉,有一种默契在,能相互体谅,更有包容心。”成人暂时摆脱了工作,放下了对儿童的功利性要求,家庭旅游成为放松解压、逃离日常生活、增进家庭意识和发挥个人价值的营地[10],女性可以从中获得家庭关系方面的益处和自我价值感,获得自信和自尊[70]。

4.2.2 女性在家庭旅游中的体验——累并快乐着

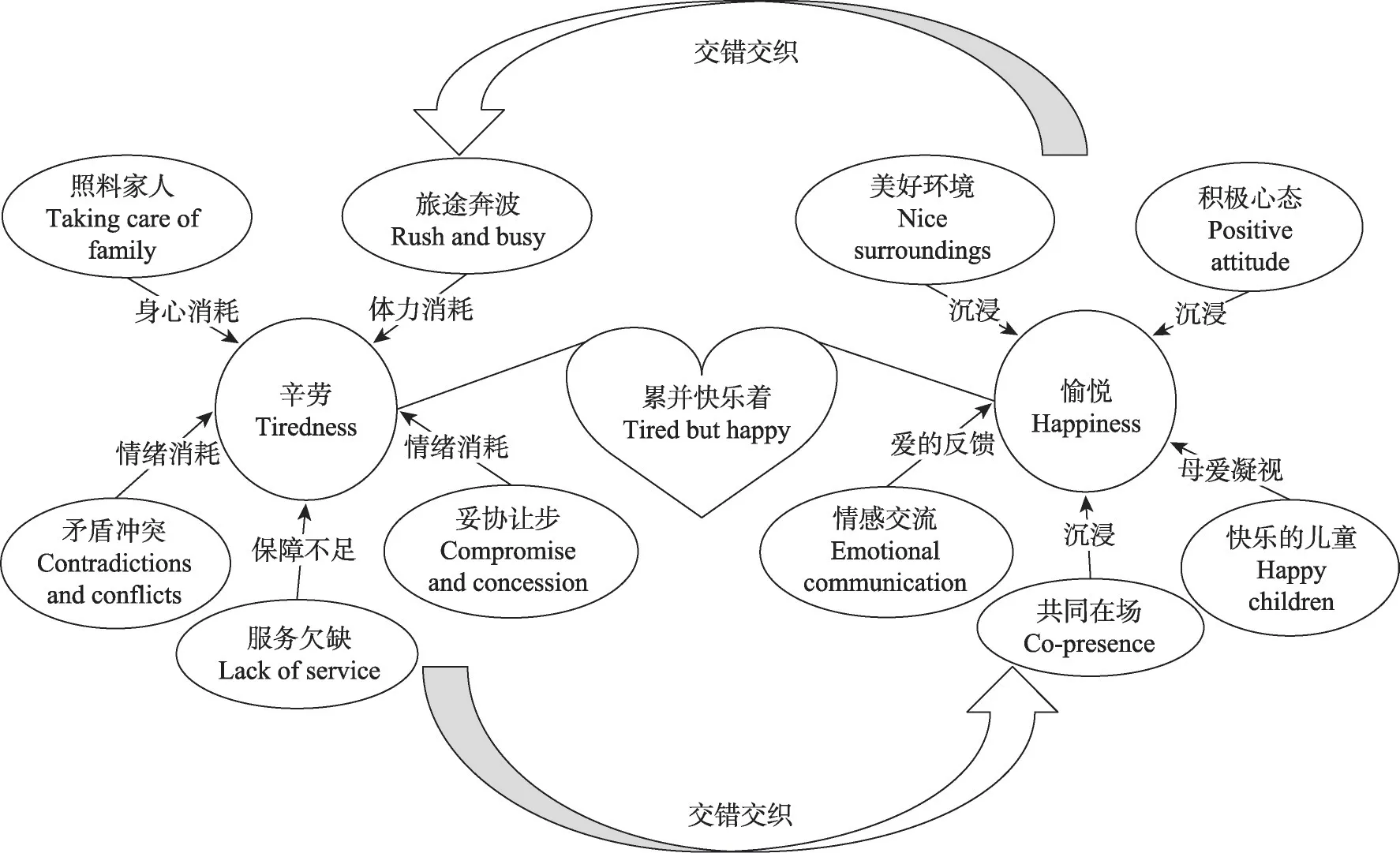

家庭旅游并非一种纯粹的休闲活动,女性在家庭旅游中获得的体验,不是单纯的愉悦,而是与疲劳、烦躁和不悦等混合在一起的综合、复杂的体验,有时“愉悦可能借由一些让人感到惶惑、不安和烦恼甚至痛苦的形式或途径而达到”[69]。对女性的家庭旅游体验感知深入挖掘发现,“累并快乐着”是女性的普遍感受,模型如图2。一方面,旅游固有的异地属性及旅游服务和保障的缺失使得女性旅途奔波、费心劳神;出游中,女性仍履行“母亲”“妻子”等角色义务,承担照料职责;而家庭成员的不同旅游偏好、不同需求则意味着家庭成员需要妥协折中以达成统一目标,女性常常为家庭的和谐快乐体验而牺牲——压抑自身需求、照顾他人情绪,“以孩子为中心”,从而产生情绪消耗。内心压抑的矛盾与挣扎常常在身心俱疲时被放大,身心的多重消耗让女性感慨“身心俱疲”“特别累”,异常辛劳。另一方面,身处优美的自然环境与人文环境中,心情放松,心态积极;最亲近的人都在身边,进行交流互动和情感体验,是一种身体和情感的“共同在场”[4];女性看到儿童表现出异于平时的“闪光点”,儿童更快乐、更无忧无虑,女性从此情境中获得母爱凝视的幸福,在此刻意营造的旅游场和情感场中,获得爱的反馈与沉浸体验,增强了“好妈妈”的身份意识[4],实现身心愉悦体验。辛劳与愉悦交错交织,如同跷跷板的两端,此起彼伏,构建着女性“累并快乐着”的家庭旅游体验。

图2 女性“累并快乐着”家庭旅游体验模型Fig.2 The model of female family travel experience:Tired but happy

“累也很值得”“我累点没什么”——与个体旅游单纯追求愉悦不同,家庭旅游中的女性个体不只重视愉悦体验的获得,更注重从体验中获得收益,增进家庭关系、了解自己、增强对生活的掌控感、亲近自然和生命等[71],因此,对家庭旅游意义的追求超脱了单纯的愉悦体验追求,体现出从寻求愉悦到追求意义的特征,而这也正可以解释为何女性乐此不疲地发起、组织和参与家庭旅游。W5 表示:“虽然有时候很累,甚至有点崩溃吧,但是想想,其实父母和孩子的缘分也就那么久,所以也就还行。”女性对家庭旅游中的辛劳作出了意义解释和自我宽慰疏解,显示出家庭主义观念影响下我国女性的性格韧性。

需要说明的是,该模型仅为逻辑上的、概括性的呈现,各项因素的主次、影响程度和相互作用关系等需要进一步探究。此外,这也并不意味着男性的家庭旅游体验与女性截然不同,Schänzel 的研究表明,尽管性别存在差异,但同为家庭中的父母角色,两性的家庭旅游体验存在共性[72]。男性也越来越多地参与到儿童照料中来,但由传统性别角色分配形成的角色分工在两性之间仍然存在[73],女性仍然是儿童和家庭的主要照料者[74],在中国也是如此,无论在家还是外出,女性仍要做家务①家务劳动是家庭成员在家庭生活中必须承担的家庭事务,家中的照料子女、整理物品等劳动也延续到了家庭旅游过程中。2020年全国妇联和国家统计局联合发布的《第四期中国妇女社会地位调查主要数据情况》显示:女性每日家务劳动时间为154分钟,约为男性的两倍。,是儿童照料和家务劳动的主导者,比男性承受更多的压力[73],女性在家庭旅游中创造属于自己的空间和时间、获得休息和放松的机会,更具挑战性。W17表示:“孩子小时候会跟妈妈亲,你想说这段路让爸爸抱着你吧,他未必愿意。爸爸愿意抱,但孩子未必愿意(让爸爸抱)。为什么出去旅游妈妈会很累,因为孩子小的时候就会依赖妈妈特别多,不是说爸爸不给力,而是说孩子不愿意。”Fountain等学者也指出,男性比女性更有可能充分享受休闲[12],家庭旅游对于女性而言更多是责任和义务[75]。当然,不可否认的是,随着教育理念的变迁和社会宣传[76]的影响,男性在家庭旅游中对儿童给予了比日常生活中更多的关注,充当儿童陪玩者、家庭安全守护者的角色,男性的付出更多体现在体力劳动上,如拎包、开车、陪玩等,女性的付出更多体现在细致照料层面,如儿童的吃喝拉撒睡、情绪的感知与调节等。

4.2.3 女性家庭旅游体验的关键制约因素——家庭关系和文化观念

以往的休闲制约研究多关注制约因素对休闲参与和休闲偏好的影响,本研究发现,制约因素或可解释旅游体验中的负面消极体验,尤其是家庭关系制约和文化观念制约。

如果说旅游世界是独立并逸出于生活世界的[69],但在家庭旅游中,并不存在一个“真空”的旅游世界,日常生活中的家庭关系和家务劳动延伸至旅游世界,具有一定的结构张力。因此,旅游者的存在不仅在个体层面,还在家庭关系网络之中[4],个体的旅游体验受到共同体的规训和约束[77],受到家庭成员关系的制约,女性会优先考虑其他家庭成员的休闲而不是自己的休闲[72]。

中国传统文化中,母亲作为道德标杆而存在,她代表着隐忍和伟大、无私和奉献,即女性的成就感和认同感源自对家庭和家人的牺牲和奉献,来自高标准的母职,而非独立于家庭之外的个体[78]。W7认为社会对两性的评价标准、社会要求不同,个体难免受到社会文化观念的影响:“你事业做得再好,孩子没教育好、没照顾好、给耽搁了,大家都会说你不是一个好妈妈,你的人生不圆满。而一个男人事业有成,孩子没教育好的话,大家不会说这个男人不是好爸爸,会说他没有一个贤内助。”与此同时,在全球化浪潮和西方个人主义思潮的冲击下,对个人主义、个体化兴起,个体对自我利益的满足、自我价值的实现越来越重视,励媖中国的调查数据显示,女性定义成功最重要的3 个标准是自我实现和目标(60.8%)、健康(43.7%)、婚姻和家庭(37.0%)①励媖中国.2019 女性、职业与幸福感报告[EB/OL].[2021-11-10].http://www.leaninchina.com.cn/col.jsp?id=183.,自我实现和目标成为多数女性对成功的定义。中国的家庭主义有着几千年的传统和深远影响,个人主义思潮影响不过几十年,这种矛盾的文化观念塑造了女性的矛盾心理,她们既想兼顾家庭,又想关照自我,表现在家庭旅游中是休闲权利与家庭责任、家庭义务的矛盾。

家庭利益至上的家庭观和先人后己、母爱无私的文化观念使得女性不能从家务劳动和抚育劳动中解脱,无法成为真正的休闲主体[74],个体价值被弱化或消解,女性面临失去自我的恐惧和焦虑,但又不得不故作镇定,自我宽慰“理所应当”,导致了体验中的挫败感,难以实现个体与自我关系的确认,W12表示:“对于我个人而言,我觉得这个还其实有点失败……如果是跟孩子一块出去旅游,可能更多地履行了我作为母亲的角色。”女性重视关系和责任,倾向于确认相互关系中的存在[79],女性的母亲角色和妻子角色意识强烈,选择忽视自己,而对儿童和配偶的需要反应敏锐、关照及时,使得家人不被忽略[11,13],为抛下儿童和丈夫去玩而感到愧疚。W7 坦言:“不可能说我只顾着我自己嗨了,不管孩子,那说不过去,没这样当妈的,不称职。没有一个妈妈会只顾自己玩得好不好,肯定先紧着孩子。”只有在丈夫和孩子不在的时候,才能腾出时间和心情自己进行一些休闲活动[80],而这些休闲活动也以发呆、玩手机、睡觉为主。因此,家庭关系和文化观念制约了女性在家庭旅游中的自身需求满足,个体与自我的关系建设不足。

4.2.4 家庭建设中的深层关系追求——女性与自我无论是开阔视野、增长见识和增加阅历,还是女性个体的母亲角色和妻子角色的确认,均对女性自尊感和自我价值感有重要意义。家庭建设中的核心是家庭关系建设,除此之外,自我关系建设也是家庭建设中不可缺少的部分,女性参与家庭旅游有着丰富自我的动机,Haggard 和Williams 提到,旅游提供了身份确认的理想情境,在少有约束的旅游情境中,游客可以从周围环境中寻求理解自己的体验,以维持自我协调和正面感觉,从而改善自我的概念[81]。女性既是家庭中的个体,也是有着自我意识的独立个体,表现在家庭旅游中的是女性于休闲和照料之间的平衡,“自我”与“家我”之间的斡旋:在追求家庭归属感、育儿成就感的同时,女性透露出潜在的疏离感,即追求主体“我”的自我能力和价值实现,有暂时摆脱其他社会关系、回归自我、追求自我放松、自我愉悦的需求。这方面在女性的反思与理想旅游状态中常被提及。W16 希望儿童的需求和自己的需求都能得到满足:“既能满足孩子的需求,也能满足到自己的需求,现阶段大部分都是在满足孩子的需求。”部分女性则对于完成子女抚养义务后的个人空间表示向往,全职妈妈W21 表示:“更希望将来我可以去工作,花我自己的钱跟着以前的小姐妹去旅游,拍拍照、打打卡,脱离这些谁谁妈、谁谁老婆这些称号……操劳了半辈子,有了家庭后肯定要做很多牺牲,为了孩子、为了父母、为了家庭,对方要是能理解你、感激你倒还好,如果你付出很多但对方看不到的话其实很不公平。到现在是为自己,总算到了自己,(旅游)算是一种安慰(补偿)吧,我并不嘲笑她们,反而很羡慕。我希望有一天我也可以这样,不管他人看法,就自我(保持)美丽。”她们不认为现在可以做什么改变,而对未来充满憧憬。这也印证了王宁的观点,越来越多的人把晚年视为充满机会的年龄段,从劳动力市场和养育孩子的责任中解脱出来,可以自由地选择过独立、积极的生活[82],这是一种主动延期、置后的期望满足。

女性自我意识逐渐觉醒,开始重视个体需求的满足和自我价值的实现,毫无疑问,在家庭旅游中不考虑其他家庭成员,片面强调个人体验是毫无意义的,因为家庭旅游是女性进行家庭建设的阵地,是以家庭为出发点的,家庭关系仍然是核心,没有其他家庭成员的认可,也无法定义个体的经历[83]。她们期望达到一种家庭与个体、家人与自我之间的平衡状态,在归属感与个体化之间找到一种平衡[84]。

5 总结与讨论

5.1 研究发现与启示

本研究从女性视角出发,在半结构式访谈基础上,运用扎根理论进行研究,构建了旅游中的家庭建设模型及女性“累并快乐着”家庭旅游体验模型,以此为基础,聚焦回答了女性在家庭旅游中的体验、制约和意义等关键问题。天性、角色、责任感驱动及照料服务缺失的影响下,女性成为家庭旅游中家庭建设的主导者,家庭建设贯穿旅游始终,通过旅游这一仪式性的经历,完成人与家庭的关系建设、人与社会的关系建设、人与自然的关系建设及人与自我的关系建设,既是女性的出游动机也是女性参与家庭旅游的意义,并影响其体验及思考。目前,家庭建设目标的实现主要在家庭关系维度,女性与自我的关系发展有限,很多女性表示“并未真正放松”,女性渴望追求自我却又囿于照料伦理,自我意识与传统角色观念、文化观念相互冲突,加上社会化照料不足,这些成为女性旅游体验的制约因素。

《中国妇女发展纲要(2021—2030年)》将“妇女与家庭建设”作为重要发展领域,女性在家庭领域的多样化角色确实使其在家庭建设中拥有独特优势[85]。针对当前家庭婚姻稳定程度下降和家庭教育方法失当的主要问题[67],需要通过种种途径予以改善,只有家庭内外成员关系和谐融洽,才能给儿童提供安全温馨的成长环境[66],给成人提供和谐稳定的生活环境。家庭旅游所具有的寓教于游、放松解压、增进情感关系等功能意义正是家庭建设所需要的。

与西方的个人主义不同,我国女性在追求平等和事业的个体化倾向中交织着传统女性角色[86],传统文化价值观和家庭主义的影响仍然深远,个体的利益和需求被集体或家庭的利益需求所决定,虽然这一体系在个体化思潮的影响下正在转变,但是传统观念的影响依然存在[84]。在西方,男性倾向与孩子一起玩耍,女性更倾向从家庭责任中解脱,获得个人时间,表现出一定程度的角色逆转[72];在中国,女性仍受到日常家庭责任的羁绊[73],她们常常承担着“家庭代言人”的角色,在访谈叙述中表现出对家人和家庭的关注多于自己,从多大程度上来说,女性是为自己发声的呢?女性视角下的家庭旅游反映了女性在家庭中的责任与担当,也从侧面反映了现阶段我国城镇女性面临的休闲困境与自我发展困境,反映出社会转型期女性传统家庭观念与个体化追求之间的撕扯。访谈中的女性并未表现出过多的负面情绪和对另一半的不满,更多的是无奈、体谅、包容和责任共担,可见,中国传统家庭观念仍然影响深远。社会转型期的阵痛,不只施加于女性身上,包括男性,甚至被认为无忧无虑的儿童也有自己的压力,挑起性别对立无非是将一方的责任或痛苦转嫁于另一方,并不会减少责任或痛苦,矛盾仍然在家庭内部转移。因此,女性角色枷锁的解除,不能寄希望于转嫁给其他家庭成员,而是有赖于相关保障体系、市场供给的不断完善和整个社会性别观念的进步。

旅游作为一种幸福产业,应当在促进身心放松和精神愉悦方面发挥相应作用,让包括女性在内的每一位家庭成员从旅游中切实提升生活满意度和幸福感,家庭旅游的终极目标应该是所有成员的幸福感提升和情感增进。高质量的家庭旅游体验需要父母与孩子需求的相互协调[11],孩子能沉浸在自己的活动中,家长也能从日常监护角色中解脱出来,享受更多的个人时间和空间[87],保持个人空间与家庭空间之间的张力,实现家庭休闲情境下“独处”和“共处”的二元性平衡[26],实现代际和两性之间共担责任、共同成长的家庭伦理[88]。

要实现家庭旅游市场的高质量发展,需要基于家庭旅游成员多元化需求、家庭建设的关系伦理,从产品设计理念上对全体家庭成员进行关照。首先,家庭旅游行程设计应舒缓有序,给予家庭成员充分娱乐放松的时间和空间,避免疲于旅程;家庭旅游活动设计应考虑亲子互动性;基础设施建设注重亲子便利性与儿童友好性;服务人员需要更新服务理念,真正以人为本,想“她”所想、急“她”所急;针对低龄儿童的旅行“带娃神器”如腰凳、旅行尿壶等适合自驾出游者;家庭旅游市场中,存在儿童托管的潜在市场,即提供儿童与父母短暂“分离”的服务,儿童有自己的活动和伙伴,父母也有自己的度假安排,但目前来看,仅有部分思想超前、有一定经济实力的家庭才可以做到;闺蜜游、女性独游作为女性追求自我的一种旅游方式在未来也有一定发展空间。

5.2 研究展望

在三胎政策的放开、代际合作育儿的现实、家庭结构的多元化(三代家庭、丁克家庭、单亲家庭、重组家庭等)影响下,家庭旅游的参与成员关系也会更为复杂、形式更为多样,参与旅游的家庭成员的数量和关系也影响着女性体验,本文探讨的仅为核心家庭中携12岁及以下儿童出游的城镇女性,样本家庭处于满巢Ⅰ期和满巢Ⅱ期阶段,不同家庭成员关系、不同家庭生命周期中的女性对家庭旅游的认知和体验或有不同。而且,本研究中的访谈为回忆性描述,是受访者“加工了的”体验,在分析文本时也不可避免地带有主观倾向性,研究得到的结论可能只是特定的人在特定环境条件下发现的“情境化的事实”和“局部真实”。并且,家庭旅游不仅仅是旅游问题、消费问题,其中包含的家庭关系、两性心理、教育特质使家庭旅游像多面体一样拥有立体的、多方面的特色,需要社会学、心理学、教育学等多学科视角的深入解读。此外,本文从女性视角展开,不意味着仅有女性群体存在休闲困境,男性视角在该方面的研究中也处于一定程度上的失语状态,两性所面临的休闲制约、旅游体验存在何种差异也有待继续探讨。真正的性别学术研究需要对性别关系进行更全面、更批判性的评估,认识到性别与其他社会角色之间的交叉点[74]。未来,基于全体家庭成员的群体视角的研究或许能得到更为系统的、相互印证的结论。