岩画研究的理论与方法

——以旧石器时代晚期洞穴岩画研究为例

张亚莎,张晓霞

(中央民族大学 民族学与社会学学院,北京 010000)

时至今日,人们已经清楚地意识到“岩画”应该是全球范围内一笔持续时期极长且数量极为巨大的文化遗产,但人们真正对它们有所认识却是晚近的事情,至于对于这类文化遗产,不仅存在认知上的偏差,更重要的还是研究上理论与方法的匮乏。正因如此,成功的岩画研究案例,尤其是理论与方法的借鉴,便显得尤为重要与迫切。尽管时代不同,地域多样,经济模式有别,人种或民族差异、历史文化也各有背景与发展脉络,但正如各大洲岩画研究者所注意到的,“岩画”这类文化遗产确实更像似一种早期“全球性图像语言”,具有深层次的共性,也为岩画研究理论与方法的互通找到借鉴的基础。

欧洲旧石器时代晚期洞穴岩画的发现与研究, 自1879年西班牙阿尔塔米拉洞穴(Cave of Altamira)岩画野牛图像进入公众视野后, 已有近一个半世纪的探索历程。 从方法论角度可清晰地看到两条发展线索: 一条是以欧洲旧石器时代考古学为依托的史前艺术史研究脉络, 以母题甄别、 风格分类与意涵阐释为其基本类型设定, 已大致梳理出莫斯特式、 奥瑞纳式、 格拉维特式以及马格德林式几种大的线性发展的风格类型; 二是人类学学科范畴下的史前人类认知模式的类比研究, 其中民族志类比方法、 巫术理论、 图腾主义、 萨满主义、 结构主义、 母神论等理论与方法的不断翻新, 亦给予岩画的功能与意义阐释以多样化的视角与维度。

一、艺术考古研究方法

全球范围看,真正科学意义上的岩画发现,当始于欧洲旧石器时代晚期洞穴岩画的发现与研究,西班牙阿尔塔米拉、法国拉斯科(Lascaux)等洞穴岩画在20世纪中后期不仅被看作是西方艺术史的起源,当然也是岩画造型艺术的滥觞(1)岩画的“造型艺术”是指写实性图像。目前国际岩画学界有一种观点,认为最早的岩画并非写实性图案,而是符号类图案,如距今7万年前南非发现的刻划痕迹;另外在印度中部博纳尔洞穴内发现的凹穴也被认为是旧石器时代晚期的遗存。我国云南旧石器时代晚期遗址中也发现了人工制作的凹穴,虽然在年代上它们并不比同样发现于金沙江流域的动物风格年代更早。。在这一领域里百余年来的发现与研究,之所以成果丰硕,结论为学界所信服,有三个重要原因:一是欧洲洞穴岩画从一开始就被纳入冰河时代艺术考古的序列之中,它不是一种孤立的存在,即使岩画本身缺乏直接年代学证据,伴随它们同时出现的工具、动物骸骨、小型雕塑等文化堆积物却拥有准确的年代定位;二是岩画的动物艺术风格是欧洲岩画年代学研究的重要标准,欧洲考古学建立之初,实用工具考古与艺术风格断代便是平行发展的关系,这一理论的提出者温克尔曼(Johann Joachin Winckelmann)既是考古学之父,也是艺术史学之鼻祖,可见两者完全没有学科上的门槛;三是围绕着洞穴岩画的主题、风格与功能意义,数代研究者在研究上,尤其是理论与方法的探索上,可谓前仆后继、颇有作为。

图1 亨利·布日耶,法国著名的考古学家

欧洲艺术考古学派的形成经历了一个相对漫长的时间。19世纪末叶“法兰克-坎塔布里亚”地区旧石器时代晚期欧洲冰河艺术研究系统的建立,成为这一学派的鼻祖,由于当时的研究并没有将这些洞穴壁画看作是“岩画”(即英文的“rock art”),而只是将它们归属于一个大的旧石器时代晚期冰河艺术系统,尤其是将它们归类于冰河艺术系统中的“不可移动类型”艺术遗存(2)冰河艺术是指这些艺术现象主要发生于最后一次冰期,因而在习惯上称之为“冰河艺术”,这些艺术遗存主要包括可移动艺术品和不可移动艺术品两大类别,前者如小型动物雕刻、小型母神人形雕塑以及一些有刻划纹或图像的小型饰物,其突出特点便是体积很小,方便人们携带;后者指崖壁尤其是洞穴内壁上的浮雕或壁画,通常雕刻或绘画大型动物图案,也有少量的女性人体浮雕,它们突出的特点是面积或体积大且不能够移动,因为主要发生在洞穴里,也称洞穴艺术。;20世纪50年代以后,“rock paintings”或“cave paintings”这类称谓逐渐向相对统一的概念“rock art”转化,此时关于早期人类洞穴艺术的研究不仅更加细化与深入,也逐渐走向专攻,在此基础上形成了一大批有关欧洲洞穴岩画研究的成果[1];自20世纪50年代起,欧洲旧石器时代晚期大型动物岩画的研究成果已成为世界,尤其是西方艺术史原始艺术研究的经典之作。欧洲旧石器时代晚期洞穴岩画的研究,参与学者数量可观,研究成果丰硕,经过半个多世纪的长期积累,形成的理论与方法对于世界岩画研究的发展,起到了非常重要的指导性作用。

在这个过程中(即自19世纪后期便已出现,并在20世纪前期走向繁荣),由于法国学者群的突出贡献,以至于在欧洲原始艺术研究领域中形成一个颇有影响力的“法籍学者群”(Francophone Scholars),其中的代表性人物便是著名的艺术考古学家亨利·布日耶(Henri Breuil,1877—1961,见图1)。这位中国考古学界熟知的布日耶,是20世纪欧洲著名的艺术考古学家,因法国拉斯科洞穴岩画及西班牙阿尔塔米拉洞穴岩画的研究而著名,时至今日,其创建的理论与方法仍在世界岩画学界有着举足轻重的影响。当然,这个最初主要以欧洲艺术史、考古学家们构成的旧石器时代晚期洞穴岩画研究群体,随着整个20世纪不断发现的洞穴岩画遗址数量的增加,研究者数量也在不断增多(但主要还是集中在欧美学者中间),研究角度与学科也在不断地扩展。迄今为止,关于这一领域的研究成果可谓是最为丰富与结实的。

(一)基本认识

20世纪上半叶洞穴岩画研究的主要焦点集中在主题的构成、图像表现手法与风格、图像与环境、制作人群分析等方面,其年代学研究则主要依据洞穴群的文化堆积物的直接测年数据。可以这样说,洞穴岩画研究似乎从一开始就属于年代关系清楚的一类岩画遗存,其与我们熟悉的中国境内的岩画遗存,有很大的区别。这也是中国考古学界对中国岩画有些束手无措的理由所在。也正是由于欧洲洞穴岩画有年代学基础,其图像风格研究便成为一种观念解读、风格演变与艺术构成的研究。这些方法在西方艺术史研究中也具有开创性借鉴意义。

长达一个世纪欧洲旧石器时代晚期的洞穴岩画的发现与研究,让学者们得到一些基本的认识,笔者概括如下:

(1)欧洲旧石器时代的“艺术作品”主要集中在距今3万年—1万年的旧石器时代晚期,在奥瑞纳文化、梭鲁特文化和马格德林文化的遗址里发现的丰富多彩的雕刻与壁画是迄今为止人类最早的真正的艺术品,其作者主要是克罗马农人(“旧石器时代的希腊人”)[2]。 欧洲旧石器时代艺术萌芽于奥瑞纳文化时期,此时正处于“里兹—维尔姆间冰期”,气候干燥而温暖;奥瑞纳文化晚期,进入“维尔姆冰期”(距今约2万年—1万年),气候由暖转寒。由于旧石器时代晚期的艺术主要发生于维尔姆冰期的寒冷时期,又被称作“冰河时期”的艺术,距今1万年前后,维尔姆冰期结束,欧洲旧石器时代艺术也随之结束。传统欧洲艺术史认为,冰河时期艺术的整体生态人文背景是寒冷气候洞穴居址与早期人类原始的狩猎采集经济方式的混合,食物结构决定人们的文化习俗,寒冷气候中的人群对高热量高蛋白质食物的大量需求造成穴居人类对“动物”这一狩猎对象的热切关注[3]70-80。

(2)距今3.6万年—1万年之间,欧洲南部的古人类有在洞穴内制作动物图像的仪式或习俗,研究者认为,有岩画的这类洞穴,并不是当时古人类生活的地方,而更应该是他们举行宗教仪式或巫术活动的场所。艺术制作活动并不是我们今天以为的“为艺术而艺术”的活动,而是有重大意义的带有宗教性质的仪轨活动。以法国拉斯科洞穴岩画为例,它所在的韦泽尔峡谷遗址群位于法国西南部多尔多涅河谷流域,其下游长40千米、宽30千米的峡谷两岸,崖壁上分布着数百个岩洞,早期人类将这些岩洞作为居所,有大量人类生活遗迹遗物的文化堆积层,石器工具、动物化石、篝火余烬以及洞穴岩画。不过值得注意的是,147个旧石器时代遗址中,有岩画的洞穴仅有25个,占比不足五分之一,说明这类洞穴岩画的制作与日常生活无关。研究者发现,这类岩画洞穴大多为深洞(有的进深甚至数公里),这就意味着没有照明设备,人们是无法在其中生活,当然也包括“艺术”活动[4]133-146。深洞往往还可能是猛兽的栖息地,其未知带来的恐怖性也非常明显。但恰恰这样的洞穴成为早期人类岩画的制作区域,研究者推测可能正是由于其未知与黑暗属性,才成为人们“艺术创作”的场域,其背后的宗教性是显而易见的。

(3)旧石器时代晚期洞穴岩画,就艺术表现题材而言,可分为两大部分:一是写实性动物题材,二是抽象性符号图案。由于动物主题至少在图像绘画或雕刻面积上占90%以上或更多,因此写实性动物风格成为其标志性主题,多为大型动物,主要有野牛、野马、犀牛、狮子、熊,羊及猛犸象等。“写实性”是洞穴岩画的又一特征,所谓“写实性格”由两点构成,即表现手法的生动写实和动物形体当为等身大小,证实洞穴动物岩画是以当时现实生活中的动物作为创作者的主要表现对象。研究者认为动物主题与抽象性符号代表着两种思维模式,动物意味着现实思考,而抽象性符号可能是记数或某种观念的衍生。

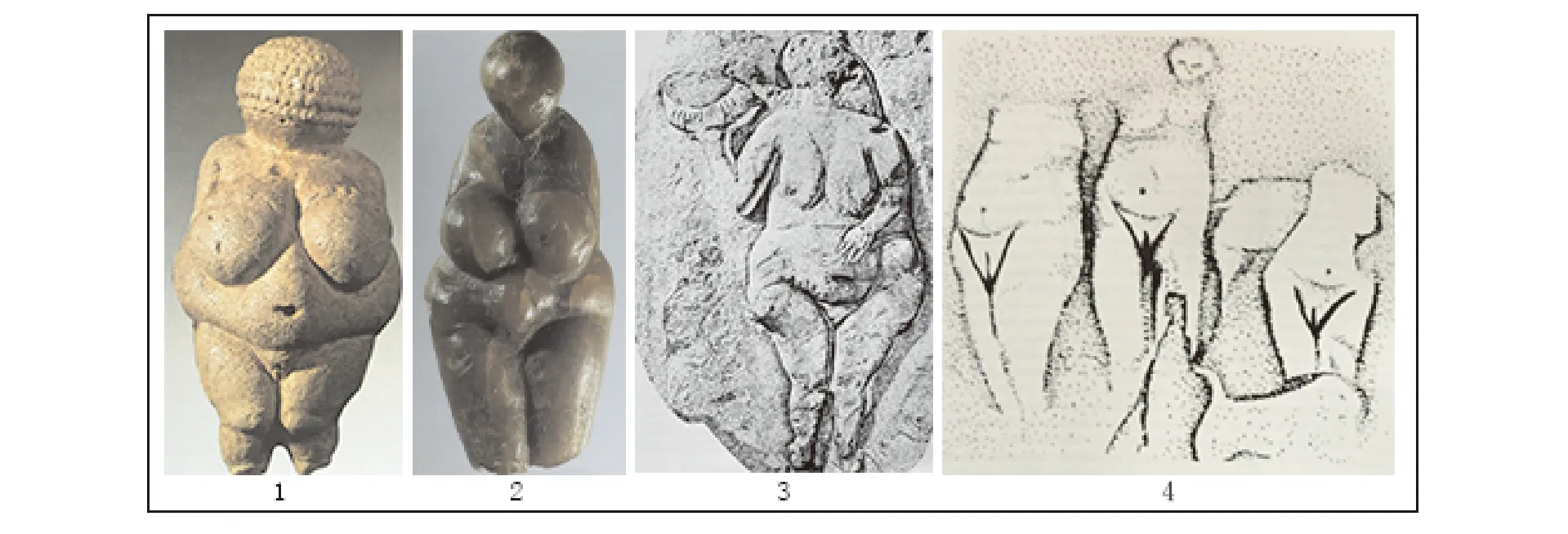

(4)洞穴岩画题材中几乎不见人类自身的出现,但就整体看, 旧石器时代晚期并非是一个“无人”的意识形态。 事实上, 此一时期的人物形象以女性人体雕塑为主。 图2-1名曰维尔多夫母神(奥地利维尔多夫地区出土, 材质石灰岩, 高11厘米), 人体丰满, 对于生育相关的女性特征给予夸张表现, 而无关者(头部及肢体)往往概括处理, 丰产与繁衍的目的非常明确(图2-2亦然)。 岩画也可见类似题材, 图2-3被誉为“史前维纳斯”, 艺术家所有关注集中在女性生殖器官上, 头与脚被省略, 左手比例不当, 右手托举牛角,“ 研究者认为牛角充当了生殖符号象征”[5]61-66。 有趣的是地中海沿岸同期岩画(图2-4), 明确将动物形象与女性人体重叠或融合, 证实旧石器时代晚期洞穴动物主题在观念上的确有生殖崇拜色彩[6]583。

图2 1,2.西欧旧石器时代晚期小型母神雕塑;3.法国母神浮雕岩画;4. 地中海东岸阿塞拜疆女人体与动物岩画

(5)早期人类的社会意识活动主要集中在“生”“死”等一些重要方面。“生”包括了原始人的生存与繁衍,对生存与繁衍的强烈关注,萌发与促进了原始人的艺术活动。欧洲旧石器时代艺术均与“食”与“性”相关:动物雕塑与壁画表明欧洲人的食品主要是动物;经济活动主要是狩猎;这些都是为了生存的需要而进行的带有早期巫术性质的“艺术”活动。同理,大量母神雕塑与岩画中女性人体或性器官表现都与人类繁衍的“性”有关,即对母神之生殖能力的祈求与歌颂[3]80-85。

(6)岩画与动物雕刻的写实性,对动物具有细致深入的观察,在表现上对动物骨骼肌肉、表情均有准确的把握,注意突出其强健的生命力,具有明确的写实性及很强的动物塑造能力。母神雕塑对人体表现的偏爱:母神雕刻一方面强调女性的生殖能力,同时也显示出对人体表现的偏爱。强健的体魄、对动物写实性的表现、对人体美的偏爱等,均显示出欧洲旧石器时代造型艺术的传统性格,在这一时期岩画与雕塑当是欧洲美术的源头。

(二)研究路径与困境

欧洲艺术考古理论,若剖析其方法论,其实是西方考古学在研究古代艺术品时所常用方式——考古学与艺术史学两种方法的结合,利用考古学的地层学与类型学理论,同时借鉴艺术史学研究常用的风格学与图像学方法。艺术史学的研究方法以“风格论”“图像学”见长,风格论偏重于艺术风格的基本描述与形成背后的原因探讨,尤其强调追溯、探究不同时代风格形成的社会及历史原因;图像学则偏重于画面构成因素、图像结构建设、图像技术传达以及图像志的类型研究。相对而言,风格论更强调时代性、地域性与民族性等大文化要素,而图像学研究则更强调制作技术与构成因素的研究。

事实上,由于西方考古学从其学科产生阶段起,便是考古学与艺术史学两大分支,它们在方法论上尤其是在早期阶段并没有明显区别(3)18世纪后期德国学者温克尔曼因其伟大著作《古代艺术史》,被后来的西方学术界誉为“西方考古学之父”和“西方艺术史学之父”。,虽然在后来的发展过程中形成为强烈的剪刀差,但至少在西方学术圈里,艺术史学这一专业通常都还是会被设置在考古学学院里。可以说,在欧洲地区大多数岩画遗产的研究中,我们都能明确地看到这一学派的坚实理论和方法,在此基础上形成的研究成果,主要有欧洲旧石器时代晚期法兰克-坎塔布里亚地区洞穴动物岩画研究,北欧青铜时代挪威、瑞典岩画研究,以及意大利阿尔卑斯山卡莫尼卡山谷岩画研究等。另外,北非的撒哈拉岩画与印度中部地区德干高原岩画的研究成果也主要归功于这一研究学派。

笔者以为,艺术考古学派的研究,从一开始便存在内在结构上的矛盾性,考古学更多是从技术层面分析文物,而艺术研究则一定侧重于审美、造型手段与风格的演变,前者是技术实践,后者是形象思维,二者思维方式与研究路径截然不同。

更重要的是,20世纪早中期的西方社会学背景下,无论是进化论还是古典主义美学范式,都让研究者不得不面对方法论的瓶颈。法国考古学家、著名的旧石器时代洞穴岩画研究专家让·克劳兹(Jean dottes)曾这样描述这些北冰河艺术作品带给人们的震惊:“150年前,当旧石器时代晚期的雕刻作品首次被发现时,人们感到震惊,因为人们无法想象那些处于蒙昧野蛮状态的原始人类能够制作出这样的艺术作品。”[7]12“我们今天也画不了这么好!”西班牙著名艺术家毕加索的感慨,更形象地代表了现代艺术家们的惊叹与不可思议。惊叹背后的深层次原因是一直以来艺术史学研究中的进化论观念,早期人类造型能力之强,颠覆了人们习惯了的艺术技法与表现能力不断进化的认知。

与此同时,考古学对于欧洲旧石器时代晚期艺术文物研究上最大的瓶颈,是人们发现岩画“解读”远比人们预想得复杂与困难,原因是没有参照物。即使旧石器时代晚期洞穴岩画的历史年代很清楚,对岩画的辨识也一点儿都不困难,但事实上,如何“解读”它们却出现了很大分歧,也就是说,以古典主义研究框架我们其实是“看不懂”(指理解)它们。这个纯粹的动物世界,究竟传达了什么?是在怎么样的观念下创作的?创作的目的与功能是什么?是由什么人创作的?毕竟今天的我们与这群创造了欧洲南部洞穴艺术的人类,至少有相隔1万年的时间距离。只有一群动物,以极为传神的手法准确而生动地表现出来的动物群体,究竟基于什么的世界观、价值观、神话或宗教、为了什么样的目的、谁人制作……等等,这些问题能去问谁?于是欧洲的考古学家、艺术史学家在试图对岩画进行解读与阐释时,首先遭遇到理论与方法上的困境。

旧石器时代欧洲洞穴艺术, 一直以来都被认为是人类艺术的起源, 它们不仅仅是一种艺术活动, 更是人类认知模式与早期哲学产生的重要基础, 这也是欧洲人得以有机会认识欧洲大陆最早的艺术, 认识人类自己[7]5-6。 认识人类自身的思想观念、 认知方式与行为方式, 早在18世纪欧洲考古学诞生与发展以来, 便已经成为学界思考与探讨的重要内容, 不同学科可能本质上是在做着同样的事情, 不同的只是途径。 无独有偶, 西方人类学的诞生与发展, 可以说是从另一条线索上做着同样的尝试与努力。 两者不同的是, 欧洲考古学让欧洲人更多地认识自己; 而西方人类学则是让西方人认识不同于欧洲人的其他大洲原住民的文化与社会, 因此看起来两者泾渭分明, 但其实是从两个方向研究早期人类的艺术与文化。

二、人类学理论与岩画研究

人类学的产生与发展,实际上是西方殖民主义的副产品。始于15—16世纪的欧洲殖民主义与全球白人的大移民,让欧洲人走出欧洲,走向全球,“发现”了美洲、大洋洲与非洲,所谓“新大陆”的概念是非常纯粹的“欧洲中心主义”的命名,这个长达数百年的殖民与移民过程,整个世界格局被改变。欧洲人对所到之地当地土著人的社会组织、生产方式、宗教信仰与生活习俗,产生了极大的兴趣,有研究精神的旅行家、传教士们对未知领域进行探索,记录其探险过程,尤其是原住民“奇特”的生活习俗与观念系统的记述,被源源不断地传回欧洲。在发现、关注并描述进而研究不同于欧洲人的“土著民族”文化的这个过程中,人类学得以蓬勃发展。在这个过程中,对欧洲人认定的“原始思维”的研究是其重要内容,而这也为解读岩画形成的情感与思想观念开辟了一条新的路径。20世纪正好是人类学蓬勃发展的一个世纪,又由于许多人类学家的田野与理论研究都与新大陆的原始部落相关,而原始部落人群的思维模式与传达方式中,能够明确看到“岩画式”的图像语言结构,于是人类学的田野调查成果与研究方法便不断渗透到岩画研究领域。

(一)民族学类比方法

参照原始部落人群的民族学比较方法,是人类学家研究史前艺术史常用的方法,尽管有一定的风险性。人类学家认为,澳洲、美洲及南非的土著民族与马格德林人、梭鲁特人一样,都是现代人,经济模式也以狩猎采集为主;处于相同的社会发展阶段,群体在行为、信仰与思维方式上有密切关系,更重要的是这些当代传统文化群体也仍然在制作岩画,因此彼此之间具有可比性。布日耶曾将法属几内亚黑巫师与拉斯科洞穴内的巫师进行类比[8]111,更多研究者也热衷于引用人类学家们的成果进行类比,很快这便成为一个时期以来的主流,甚至出现泛滥之灾,招致批评是在所难免的,法国古生物学家安德烈·雷诺-古尔汉(A.Leroi-Gourhan)首先批评这种民族学比较方法的肤浅与表象性[9]20-25。20世纪中叶,这种不分青红皂白的类比研究势头被及时制止。

然而,不少学者认为也不必矫枉过正,对民族学类比方法的不屑并完全拒绝同样不可取,前提是要有可比性与坚实的资料基础。法国考古学家让·克劳兹曾举过一个典型案例,凯瑟琳·皮尔雷斯(Catherine Perles)1970年初在一次研讨会上讨论过早期燃料问题,说某些当代民族有将骨骼作为燃料的习俗,原因是所居地区缺乏树木,她还特别指出修昔底德曾描述斯基泰人用刚宰杀的动物骨头作燃料煮肉的记载[10]47。当时古尔汉拒绝民族志比较方法,认为骨头不可能成为燃料。但事实上,旧石器时代洞穴发掘证实马格德林人便有用骨头作燃料的习惯,可见民族志比较方法并非无效,只是需要谨慎为之。“这种类型的民族学比较不同于一种简单的类比,即在观念与心理结构上可能的相似性,又或许是一定背景下行为与性情模式的复现。我们不是在寻求‘所谓的原始心态’,而是试图发现人们对现实特定方面的思考或构想的趋同性,并在此基础上继续研究”[7]12。

时至今日,民族志比较方法仍是岩画研究的一个重要方法,古今中外之所以一些艺术现象可以作为比较研究的对象,其根底还是有人类心理与认知存在共性的潜台词,如面具,早在旧石器时代晚期的岩画里已能见到。图3中拉斯科洞穴中的鸟头人,研究者普遍认为他应该是一位戴着鸟首面具的巫师,而这种动物面具艺术几乎遍布全球各个角度以及不同时期,今天大洋洲与非洲不少土著民族还在使用这类动物面具[11],笔者在研究西藏岩画时发现,鸟首(面具)人身是青藏高原早期巫师的主要形态[12]。

图3 1.澳大利亚土著民族的鸟首面具;2.非洲公牛面具

(二)图腾主义理论

图腾(Totem,或拼作“Totam”“Dodaim”),根据北美奥日贝人(Ojidways)当地土著方言的英文译音而来,意思是“他们的血缘家族”“种族”“亲属”“家庭”以及“他的标记”。人类学家在民族志调查中发现,现存的尚处在原始阶段的部落通常认定自己的祖先源于某种动物或植物,或者部落与某种动植物有血缘关系,那么这个特定的动物或植物,便被称作图腾。研究者发现,图腾在原始部落文化中具有一定的普遍性,著名人类学家摩尔根(L.H. Morgan)在《原始社会》中的研究指出,北美洲北部与中部印第安各部落广泛存在图腾制度。而对图腾制度研究,弗雷泽(J.G. Frazer)、斯宾塞(Herbeert Spencer)等人的研究更具影响力,甚至心理学家弗洛伊德(Sigmund Freud)也撰写过相关的研究著作。总之,在20世纪上半叶, “图腾主义”一度席卷了全球,在我国也产生了很重要的影响(4)严复最早将英国学者爱德华·坚斯(Edward Jenks)的《社会通诠》一书翻译介绍给中国,其中便有图腾制度的研究,胡愈之在1932年翻译了法国学者贝松(M. Besson)的《图腾主义》,在国内引起较大反响,这之后更多关于图腾研究的著作被译成中文在国内出版。。中国学者岑家梧(1912—1966)(5)岑家梧(1912—1966),早年就读于中山大学社会学系,1934年赴日本留学,系统研习过历史学、人类学与考古学,尤其专攻社会学及艺术史,在日留学期间完成了他的《图腾艺术史》《史前艺术史》《史前史概论》三部曲,三部著作在1937—1938年期间由长沙商务印书馆出版。20世纪40年代著《图腾艺术史》,认为图腾制度是为缓和原始生产集团间的矛盾而产生的特殊体制,艺术不过是这一生产关系基础之上的社会意识形态体现;“图腾”是原始狩猎民族引出的一种艺术活动,因此图腾艺术当属于原始艺术范畴,图腾艺术与图腾制度同发生、共进退[13]75-79。图腾艺术的思想基础为图腾制,而图腾制的特征在于:原始民族的社会集团采取某种动植物为名称,相信其为集团祖先或与之有血缘关系;作为图腾祖先之动植物,集团成员都要加以崇拜,他们以图腾为共同信仰,身体装饰、日常用具、住所墓地之装饰也采取同一样式;男女达到规定年龄会举行图腾入社式,同一图腾内男女禁止婚姻,实行绝对外婚制。

岑家梧指出图腾制度与图腾艺术这两者有区别,图腾制度是随着经济模式与社会组织发展阶段而建立起来的,终会消失,但图腾艺术却是一种意识形态的残存,它主要表现在“创世神话说”上。图腾便有两种类型:一是某动植物化身而为部族之祖先,二是人与某动植物相交而生其部族。其认为旧石器时代晚期洞穴岩画当是图腾制度下原始人的艺术创作,洞穴岩画中的动物图案作为部族的图腾象征,应有正反两个方面的意义:以自家图腾为描写对象,目的是为了祈祷仪式;而以他族图腾为表现对象者,则目的是为了袭击、伤害或使之不健全等,“系攻击敌方集团的咒术手段”。图腾制度发生于旧石器时代后期,至新石器时代则趋于崩溃,由氏族制所取代。因此图腾制与氏族制不可混为一谈,氏族制中多少还可发现图腾制的特征,但只能看作是图腾制转型变质部分的残留[14],氏族制中出现的图腾特征实际只具有咒术上的意义,且已经转化为非经济意义的祭祀的图腾了[15]24-25。

图腾崇拜作为人类最古老的原始宗教,强化了原始群体的社会意识,而原始艺术则成为表达这种群体社会意识的载体,又强化了图腾崇拜[16]613。原始艺术与图腾崇拜相伴相生,相辅相成,互为表里。图腾崇拜的宗教感情缘于原始人在异己的自然力量压迫下产生的对自然物的依赖感、敬畏感与神秘感,是原始人的精神寄托,也是他们的世界观所在[17]63-65。

图腾艺术实可分为原始人类的图腾艺术与现当代遗存的原始部落的图腾艺术两个部分,旧石器时代洞穴岩画中的动物图像属于图腾艺术产生时期,而后来转形期的图腾艺术与早期的原始图腾艺术有本质区别,却又是原始图腾艺术的延伸[18]18-23。

(三)巫术理论

艺术起源于巫术这个观点在相当长的一段时期内都颇有影响,英国学者詹姆斯·乔治·弗雷泽《金枝》为原始人类的宗教信仰提供了大量丰富的原始资料并总结出交感巫术理论。交感巫术有两个原则:相似律与接触律。“相似律”即认为相似的事物彼此可能是等同的,可能会成为同一个事物;“接触律”即相信曾经接触过的事物将永远能够保持一种联系。狩猎巫术就是相似律最典型的运用,原始人在狩猎之前会在岩壁上画上动物的形象,并让这些动物受伤或被猎人围困,是因为他们相信彼此可以成为同一事物,成功地狩猎了岩画中的动物,就能够成功地在现实中完成即将开始的下次狩猎[19]16-18。

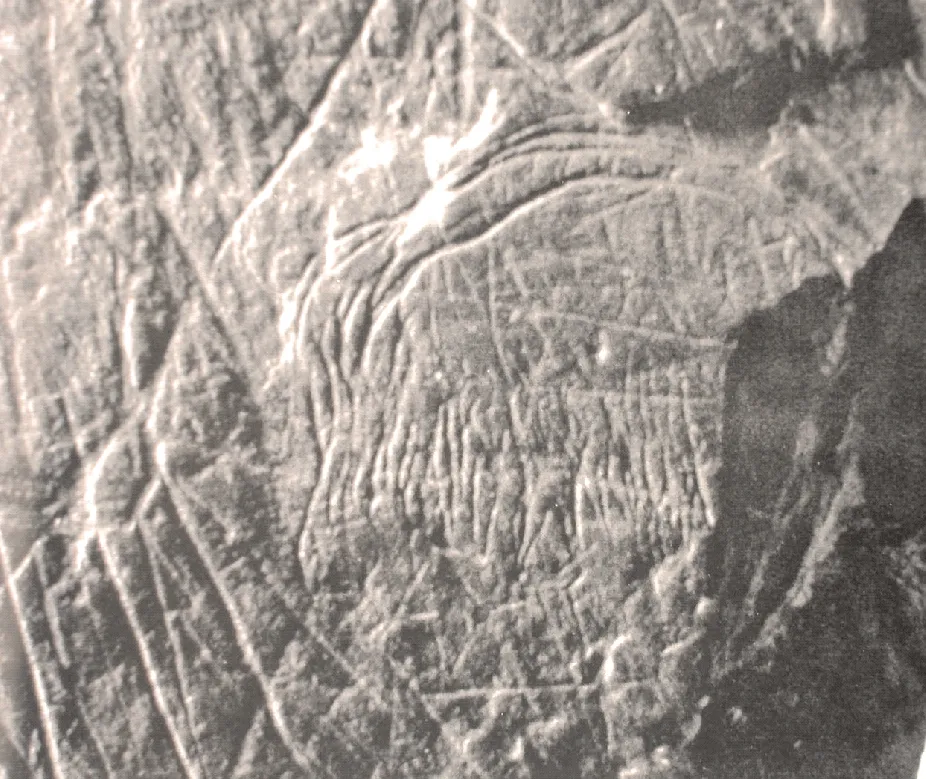

通过绘图影响现实有三种形式,一是狩猎巫术,通过绘制动物图像并在其身上标出中箭的伤口,让动物被符咒镇压,能够降低动物的防御(图4);二是丰产巫术,一些动物与女性裸体重叠,另外还有许多动物身上并没有伤口的现象便得到解释;三是毁灭巫术,一些猛兽属于被消灭对象,有研究者指出描绘动物有两种动机,既可能是为了增加数量,另一种可能则是为了消灭它们[20]45-50。

图4 旧石器时代晚期动物躯干上的划痕

弗雷泽以巫术为切入点界定禁忌,他将巫术分为两种——积极的巫术和消极的巫术,积极的巫术是通过某种手段促使目的的实现;而消极的巫术是通过某种手段避免危险的发生,消极的巫术就是禁忌,为了避免危险或不良后果,有些事情便不能干,如猎人妻子不能在猎人吃饭时纺线,因为这样会造成猎物如同纺锤旋转般地四处游走;即将出征的士兵不能吃被射死的食物,担心自己上了战场也会出现这样的情形;为了避免孩子出生时难产,孕妇生产时不能穿打结的衣服,甚至她的丈夫也不可以[19]25-26。完全没有关系,但表面上相似的两种事物彼此可能产生一种关系,这便是交感巫术的基本特点。弗雷泽指出,交感巫术是原始人对因果关系错误的运用,虽然是一种“错误的”联想,但却是原始文化的一个特质。这些禁忌思维最重要的特点就是“联想”,将原本并没有必然关系的两件事通过联想结合在一起,因为在他们的思想中,许多事情彼此都有必然的关系。丰产巫术的概念最早由布日耶1910年提出,他将洞穴岩画中的卵形、三角形等图像解释为“女阴”符号(pudendum muliebre),丰产巫术如同狩猎巫术一样成为交感巫术的一个主要内容[21]5-13。

(四)结构主义理论

法国及欧洲在20世纪60年代时流行结构主义解释方式,在岩画界麦克斯·拉斐尔(Max Raphael)为其先驱,后来又有安内特·拉明-昂珀雷尔(Annette Laming-Emperaire)和安德烈·雷诺-古尔汉,尤以雷诺-古尔汉的研究成果最为著名。他们的研究重点在于寻找洞穴岩画画面的结构,认为“结构”由图像之间的关系以及建构规律所决定,为了避免对图像内容的“主观阐释”,强调基于岩画图像提供的所有构成因素与关系的研究,才是相对客观的研究方法。岩画图像研究有三大步骤,即图像识别;数量统计;空间分布[9]114。雷诺-古尔汉认为岩画研究不能有先入为主的理论阐述,明确反对建立在民族志比较基础上的巫术论,认为旧石器时代晚期人类与现今仍处于原始部落形态的人类并不可同日而语,解释旧石器时代晚期艺术,最终还应从艺术本体入手。

除此之外,他还指出旧石器时代的认知系统里有一种二元结构,最主要体现在性别象征模式上,所有的动物与符号均象征男女两性的二元存在,它们的关系对立而又互补,这一认知模式系统而古老且具有普遍性,一直延续至今。雷诺-古尔汉将旧石器时代的动物岩画,按两性关系划分,在对欧洲南部65个洞穴岩画所有图像进行统计分析后,发现这些洞穴岩画中的动物图形几乎一半以上是马和野牛。根据其绘制特征或身边的性象征符号,这些野牛与马图形又可分为雌雄两大类:马代表雄性,野牛代表雌性。不仅如此,其他动物,如山羊、鹿、猛犸象等也存在着同样的性别区分,山羊、鹿与猛玛象代表雄性,而公牛、母鹿等代表雌性[9]115-120。

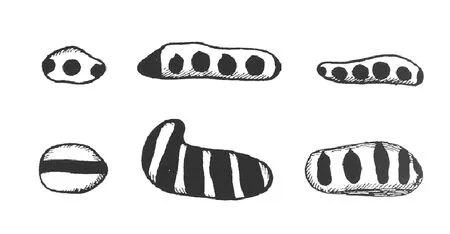

图5 岩画符号中的雌雄区别标志

在此基础上,雷诺-古尔汉创造了三类相互对应的雌雄性别区分系统:一是同类动物范围;二是不同物种的动物群范围;三是抽象符号范围;三者均可把雌雄作为图像的分类标准。第一系列是同类动物之中存在着雌雄分类,即公兽为雄性,母兽为雌性,为第一级雌雄分类;第二系列雌雄分类便是他的理论支点,即将不同物种之间的对立看成是雌雄性别的“二元结构”,牛科、鹿科为雌性,马科、羊科为雄性,只要不同物种同时存在的画面里,一定有雌雄区别的关系存在;第三系列的抽象符号,也同样可以以雌雄两性图像符号形成对立原则,凡“竖条”状符号如棍棒、枪矛、羽状及钩状等属于雄性符号标志,而圆形或方形类符号,如卵形、圆圈、屋状、鸟形、方格状等则为雌性符号标志(图5)[22]188-189。雌雄系列中,A代表雄性;B代表雌性。写实动物图像系统以“A-B”系统称之,而抽象性符号系统则以“a-b”系统称之,无论写实图案与抽象符号系列,本质上都是雌雄二元结构,而洞穴里壁面形态,凹陷、裂隙等也被视作女性含义,而凸起、隆起等可能含有其他意义[23]33。

三、旧石器晚期洞穴岩画研究的理论进展

国际岩画研究的一个突出现象便是考古学方法逐渐向社会学与人类学延伸,一些国际岩画大家更显示出其理论与方法的跨学科色彩。例如南非著名岩画学者大卫·刘易斯-威廉姆斯(David Lewis-williams),法国考古学家让·克劳兹以及意大利学者埃马努埃尔·阿纳蒂(Emmanuel Anati),他们的研究经历都显示出从考古学家向人类学家或社会学家的转变,而他们对旧石器时代晚期洞穴岩画的研究成果也颇彰显了资深学者的深厚功力。

(一)刘易斯·威廉姆斯与让·克劳兹的萨满主义理论

20世纪50年代之后以萨满教解释史前艺术的思源兴起,最具代表性的有德国的劳梅尔(A. Lommel)、南非的刘易斯-威廉姆斯和他的同伴道森(T. Dowsen)。劳梅尔认为岩画制作是在萨满教思想指导下的一种宗教行为,所有岩画均可用萨满教加以解释。 萨满教中的宇宙观、 灵魂观、 沟通天地的萨满巫师以及跳神时的迷狂体验与状态等一些主要思想及行为特征都能在旧石器时代晚期洞穴岩画中找到对应的画面。 劳梅尔用萨满教理论解释了法国拉斯科洞穴和三兄弟洞穴中的鸟头人, 认为是跳神过程中处于迷狂状态的萨满, 并指出旧石器时代洞穴岩画所表现的不仅是萨满教内容, 欧洲大多数岩画也都是在萨满方式中完成的,因此岩画、 宗教和人类文明可以说是同时起源于3万年以前的欧洲南部[24]34-36。

图6 法国拉斯科洞穴岩画

南非学者刘易斯-威廉姆斯和道森,根据南非纳米比亚奈奈地区布须曼人(Bushmen)中的康族(IKhung)与桑族(San)的民族学材料,认为岩画是萨满巫师服药后进入迷狂状态时所创造的艺术产物。由此推及,不仅南非,世界各地的岩画也都与巫师迷狂状态和跳神活动有关[25]95-97。岩画中的许多形象与萨满巫师有关或为萨满巫师迷狂状态下的“光幻视”(phosphene)和“内幻视”(entopic)形象[26]321-342。旧石器时代晚期洞穴岩画中多次加工过的动物形象是巫师服药后进入迷狂状态后制作的“内幻视”影像,特别是洞穴岩画中的抽象符号(屋状、鸟状、方格、曲折线、点状、菱纹)更是“内幻视”影像。欧洲洞穴岩画中身上中箭、嘴里喷血的野兽也是典型的萨满巫师跳神时迷狂的描述:喷血是迷狂状态的特征,而野兽则是萨满迷狂幻觉中的自身[27]。

萨满教理论用于洞穴岩画研究的结论,在学术界曾引起强烈批评。让·克劳兹并不否认这些批评的合理性,甚至对批评观点进行了系统的梳理(6)让·克劳兹列举了人们的疑问:一是萨满理论被认为先天缺乏科学性,因为完全没有证据证明旧石器时代艺术与萨满教之间存在关系;二是这种类比基本上属于滥用民族志方法,如何能用今天部落艺术证实旧石器时代古人类的艺术观念与意义;三是萨满的出神被过度夸大,事实上,也不可能有一个能包罗万象的宗教存在;四是旧石器时代艺术的多样性不可能被包容在一个过于宽泛的理论框架内,萨满教理论也不可能解释图像所表达的精确含义;五是即便萨满理论可以解释洞穴岩画,却对于便携式艺术品以及露天岩画的解释束手无措,而这些艺术遗存实际上与洞穴岩画属于同一系统。,在此基础上,他更明确地论证了之所以仍坚持用萨满理论解释旧石器时代晚期洞穴岩画的理由:一是作为狩猎人群的动物岩画,其背后的宗教思想基础应该是萨满主义,这是得到了广泛的全球民族志调查与观察的支持,整个北半球广泛存在的游牧人文化对此提供了丰富的实例,这些地区的牧人文化至今仍是萨满教根深蒂固的区域。二是萨满教的哲学宗教基础仍是“万物有灵”论,这是一种人类与自然万物平等存在的思想支配下的宗教观,在这种观念之下,不仅动物与植物可能互换,动物之间可能互换,人类与动物同样可以互换,人类与动物的关系也不似今天,人类与动物的一体性与互换性是旧石器时代动物成为人类艺术表达主题的原因所在。三是“灵”与肉的分离,象征与幻觉的存在是萨满主义产生的基础,万物平等让“灵”可存在于任何事物之中,换言之,任何实体或自然界的存在,都是有灵魂的存在,这个“灵”便可沟通不同世界——彼岸、天堂、地狱、自然界、动物、植物甚至器物,能够与各种“灵”打交道的便是“萨满”,萨满可以与穿行于不同世界中的“灵”沟通、谈判,解决现实中出现的一切问题,病疫、灾难、死亡、战争甚至自然灾害,还能够让已经被破坏的秩序与和平得以恢复[7]70-80。四是刘易斯-威廉姆斯、道森等人对生理神经学的实验研究表明,人们在幻觉时脑海里浮现的图案与旧石器时代晚期洞穴内的符号系统有一致性,而这种幻觉的产生在原始部落通常是由萨满的制幻或“出神”有关。

(二)阿纳蒂的岩画语言学方法

如果说让·克劳兹在方法论上更有人类学倾向,那么阿纳蒂的岩画研究则更具社会学色彩。意大利卡莫诺史前研究中心主任阿纳蒂教授曾任联合国教科文组织遗产委员会(ICOMOS)主席,研究岩画长达近70年时间,被誉为“世界岩画之父”。阿纳蒂的岩画母题类型学划分是以经济生计模式为其基础的,在这点上他有明确的唯物主义色彩。他强调经济基础决定上层建筑,生活方式决定人的行为模式与思想意识类型,认为人类早期生计模式实际上有两大发展线索——狩猎者线索与采集者线索。前者发展出早期狩猎者岩画、进化后的狩猎者岩画和畜牧者岩画,而后者发展出早期采集者岩画和后期复合型经济生产者岩画,所有大洲的这五大岩画类型在主题选择上没有太大区别,其社会与文化的基本特点应该是无文字时代与非城市化社会,所以岩画的产生时代或主要产生岩画的时代正是人类的无文字时代与非城市文明社会。这里涉及阿纳蒂岩画研究的一个核心命题——岩画是无文字时代人类的认知与精神表达,是一种图像式的“书写语言”,是无文字时代的“文字”。这个“语言”,并不是一个单纯的“语言”概念,而是背后绑定了经济模式与文明特质等深层背景因素的内容。岩画作为无文字时代人们交流、记忆与情感传达的“世界语”,自然会成为整个人类前文字时代的“文字”式记忆。

图7 阿纳蒂岩画图像语言符号分类表

他指出,岩画作为一种视觉艺术的图像语言,应该是一种“世界语”,一种曾经流通于整个地球,为全球的人们所通用。其“语言”具有超越国界、超越人种、超越时代的性质。阿纳蒂将岩画时代笼统地称作人类的“无文字时代”,他认为与石器时代相对应的正是今人祖先“智人”走出非洲向欧亚大陆不同方向迁徙的时期,这一时期形成的一些基本人类思维逻辑原型与意识形态模版,决定了全球岩画语言表达的内在结构,由此他推测全球岩画思维逻辑原型在旧石器时代晚期距今至少4万年时已大概形成,这种思维逻辑与语言结构随着这群人不断向全球迁徙,并通过岩画表达这种形式使这个“原初语言”传遍整个世界。愈是早期岩画语言,全球性便愈明显,愈是后期岩画语言,愈可能是地方文化的产物,即它们的“方言性”会更加突出[28]58-66。

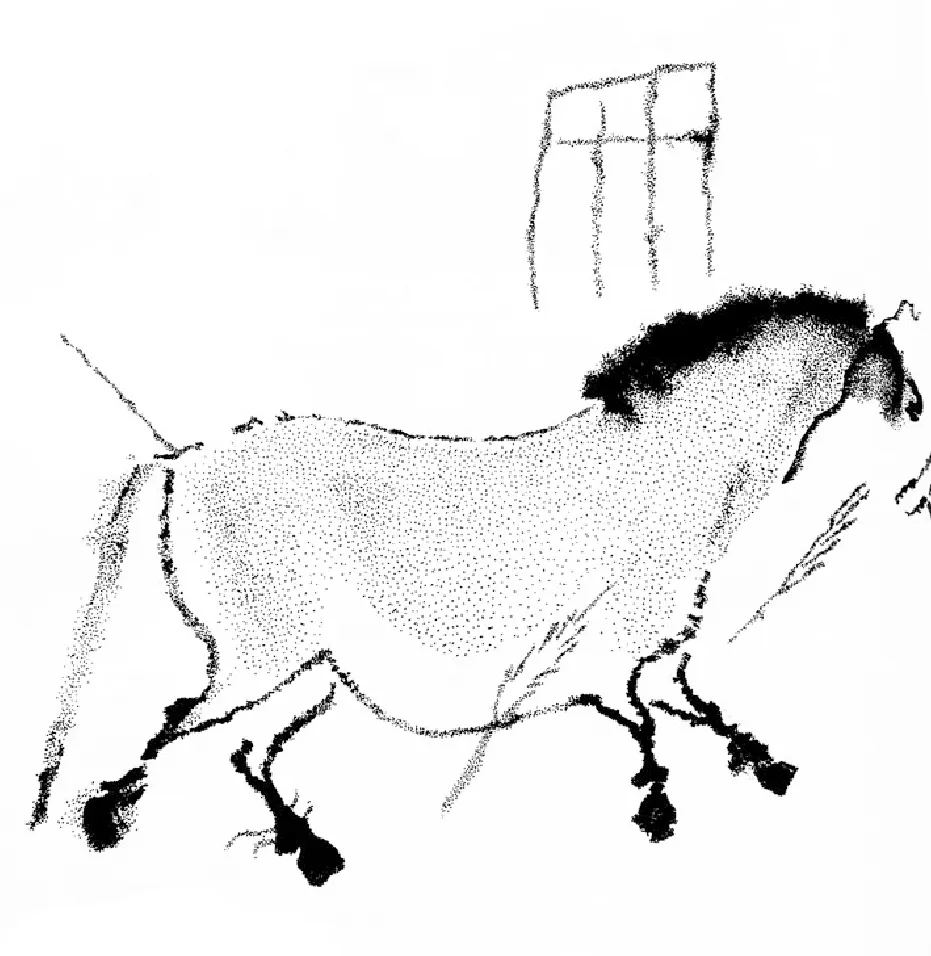

在解读旧石器时代晚期动物岩画时,阿纳蒂同样将岩画图像看成是一种“writing”(书写文字),以图7为例,这是一幅法国拉斯科洞穴内的野马图像,他认为这幅画的解读是要读懂画面中出现的词汇与语法。岩画的思想书写是由图像符号(pictogram)、表意符号(ideogram)与心理符号(psycho-gram)三大语言符号类型共同完成的[29]。比较而言,表意文字或表意符号(ideograms)是教授在研究上特别给予关注的一类词汇,这类文字可能更具观念性或符号性,也是对象形文字进行定性与解释的带有一定抽象性质的词汇类型;而表意符号更可能具有文化上的传承性。

四、结 语

本文以国际岩画界对旧石器时代晚期洞穴岩画为对象,梳理了在理论与方法上的进展,目的却是为了我们中国岩画研究的推进。岩画作为人类早期的精神记忆与历史图像,早已远离我们今人的认知范围,解读上的困难可想而知,也许正因为岩画的解读有巨大的挑战性,才让我们为之倾倒。正如阿纳蒂教授在20世纪90年代初时所言,岩画将是21世纪最具挑战性与前瞻性的领域,极为庞大的全球岩画遗产将为一部新的世界史提供大量新鲜的图像资料。