喀斯特石漠化生态系统恢复力评估

——以广西环江毛南族自治县为例*

黄永霖,闫 妍,许贵林,胡宝清

(1.南宁师范大学地理科学与规划学院,广西南宁 530001;2.南宁师范大学,北部湾环境演变与资源利用教育部重点实验室,广西地表过程与智能模拟重点实验室,广西南宁 530001)

生态环境退化诱发喀斯特石漠化,导致土地资源紧张[1],威胁着人类的生存。人口增长以及自然破坏力的影响,导致环江喀斯特林区部分区域出现石漠化景观。为积极响应国家发布的喀斯特地区石漠化治理的号召,抑制环江生态环境的恶化趋势,需要探明该区域生态系统的恢复力,为下一步石漠化治理工作提供科学依据。

生态系统恢复力已成为国内外生态领域的研究核心,国内外相关研究比较多。1973年,美国生态学家Holling[2]首次在生态学领域引入了恢复力的概念,从此开启了恢复力研究的序幕。1984年,美国科学家Pimm[3]将生态系统恢复力定义为生态系统在遭到干扰后恢复到初始平衡的速度,该定义为后续研究奠定了理论基础。2004年,Walker等[4]总结认为恢复力是指系统受到扰动后恢复到稳定状态的能力,该概念在生态学领域上得到了比较多的认同。2006年,加拿大学者Drever等[5]认为恢复力研究需要阐明生态系统的状态以及影响状态持续性的干扰和压力。

中国学者对生态系统恢复力的研究起步较晚。2001年,高吉喜[6]认为生态系统的自我调节能力是其恢复力,决定着生态系统抵御外部破坏和干扰的能力。2015年,王文婕等[7]认为,生态系统在种种因素的影响下会偏离平衡状态,但系统本身具有自我调节与自我恢复的能力,可以使系统恢复到原始状态。2015年以后,国内关于生态系统恢复力的研究以生态系统恢复力的评价作为该领域的研究主流,而且主要根据影响因素如气候、土壤、植被、人口[8-12]等综合度量恢复力大小。综上所述,生态系统的恢复力基本可以定义为生态系统在遭受自然因素或人为因素的干扰后保持初始功能的能力,即恢复力是抵抗力,是指生态系统在自然或人为干扰后恢复其原始平衡的能力。

在生态系统恢复力研究尺度问题上,当前多以省域、县域或流域尺度为主。例如秦会艳等[13]建立了我国省域尺度森林生态恢复力评估指标体系,采用单因素轮换方法量化各指标权重,结果表明全国各省域森林生态系统恢复力水平较低。高国卿[14]以黄河流域73市为研究对象,通过熵权-TOPSIS模型,揭示了黄河流域2008年和2018年恢复力的时空分异规律。陈伟等[15]以湖南省道县为研究案例,对冰雪冻灾极端气候干扰下的南方丘陵山区森林生态系统恢复力进行综合定量评价。近年来,对恢复力的研究逐渐由定性研究转换为定量研究,只有通过定量评估才能提取出恢复力的主要影响因子,从而更准确地评价恢复力大小。生态系统恢复力研究方法上多采用空间叠置分析法[16]、集对分析法[17]、自组织能力评价法[15],而指标权重则可通过层次分析法[18]、组合赋权法[19]、熵值法[20]、主成分分析法[21]等方法来确定。我国的恢复力研究目前还仅停留在森林、湿地、草原等陆地生态系统,鲜有对喀斯特石漠化生态系统恢复力的研究[22]。因此,本研究通过分析广西环江喀斯特石漠化生态系统恢复力的关键影响因素,选定区域评价指标,建立恢复力评价模型,对环江喀斯特石漠化生态系统恢复力的强弱分布进行综合分析,拟为喀斯特地区石漠化综合治理提供帮助。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

环江(图1)位于广西西北部(东经107°51′-108°43′,北纬24°44′-25°33′),隶属广西河池市,该县北部与贵州省接壤。环江地貌类型多样,有丘陵、山地、峰林谷地、峰从洼地等,地势特征为北高南低,中北部为低山峰丛地貌区,中南部为中高丘侵蚀地貌区,西南部为喀斯特地貌区,最高海拔为1 693 m,最低海拔为128 m。南部丘陵一带年平均气温为19.9℃,北部山区为15.7℃。全年可照时数4 422 h,年平均降水量1 750 mm。自然土壤有红壤、黄红壤、黄壤、棕色石灰土、黑色石灰土5个土壤亚类[23]。由于自然灾害和人为破坏,环江喀斯特地貌约占全县面积的40%以上,但近年来,作为石漠化综合治理试点示范县和重点推进县,环江喀斯特石漠化治理如今已取得显著成效[24]。

图1 研究区位置及乡镇分布Fig.1 Study area location and township distribution

1.2 数据来源

气象数据来源于中国气象数据网国家气象科学数据中心(http://data.cma.cn/data/detail/dataCode/A.0012.0001.html)2018年的气候站观测数据,利用广西(南丹站、罗城站、环江站、河池站、宜州站)和贵州(从江站、榕江站、荔波站)的台站数据,运用反距离权重法插值成30 m×30 m的栅格数据,然后提取出环江部分。

地形数据来源于地理空间数据云平台(https://www.gscloud.cn/),从平台下载环江数字高程模型数据(DEM),然后在ArcGIS软件中进行坡度的计算,随后重采样为30 m×30 m的栅格数据。

土壤数据中土壤类型、土层厚度来源于中国科学院地理科学与资源研究所资源环境科学与数据中心(https://www.resdc.cn/),并以部分实地调查数据作为补充,对区域内不同土壤类型与土层厚度进行分类赋值。

通过下载地理空间数据云平台MOD09GQ 250 M地表反射率合成产品,根据影像的波段特性以及裸土指数计算公式BSI=[(B6-B1)+(B2-B3)]-(B2+B3)](式中B1、B2、B3和B6分别为MODIS数据红光、近红外、蓝光和短波红外波段的反射率值)[25],在ENVI软件中运用波段计算工具计算基岩裸露度,最后重采样为30 m×30 m的栅格数据。

本研究叶面积指数采用地理空间数据云平台上的MYD15A2 1KM叶面积指数(LAI)8天合成产品,植被指数采用的是MODND1D 250M NDVI每天合成产品,然后裁剪出环江部分,并进行重采样。

人口数据来自环江毛南族自治县人民政府网站中的开源资源——《环江年鉴2020》(http://www.hjzf.gov.cn/zjhj/lsyg/t11284183.shtml),通过ArcGIS软件将信息添加到县市级矢量数据属性表中,再进行核密度分析计算研究区各市级单位的人口分布情况,获取研究区的人口密度(Population Density,PD)[25]。计算人类干扰度所用的土地利用数据来自2018年中国土地利用遥感监测数据(http://www.resdc.cn/Datalist1.aspx?FieldTyepID=1,3) 。

1.3 方法

综合分析环江喀斯特石漠化生态系统恢复力的影响因素,然后对干扰破坏生态系统稳定性的因素进行指标选取,并对指标数据进行归一化处理;采用专家打分法和变异系数法(组合赋权法)计算指标的权重,从而构建喀斯特石漠化生态系统恢复力评价模型;定量计算出恢复力大小,使用自然断点法对评价结果进行等级划分并分析不同等级恢复力的空间分布情况。

1.3.1 评价体系的构建

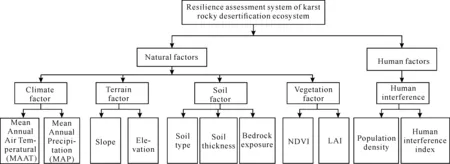

喀斯特石漠化的形成是自然因素与人为因素共同作用的结果,而自然因素中以气候变化、地形条件、土壤条件、地表植被覆盖率的影响尤为突出。根据生态系统恢复力概念的定义以及指标选取原则,再结合环江的实际情况及前人研究经验[25-28],从气候地形因子、土壤条件、植被因子、人类干扰中选择11个指标(图2)来构建喀斯特石漠化生态系统恢复力的评价体系。

图2 喀斯特石漠化生态系统恢复力评价指标体系Fig.2 Index system for evaluating the resilience of karst rocky desertification ecosystem

①自然因素。

气候变化对喀斯特石漠化的影响不容忽视,其中以气温和降水的影响最为明显,是加剧石漠化进程的主导气候因子[29],因此选择的气候指标包括年平均降水量和年平均气温。气温越高,干旱的发生率就越高,就会增加石漠化的可能性;降水量越大,对土壤的冲刷力就越强,就越容易形成石漠化。因此,需要对气温、降水数据进行重分类,温度越高,栅格分值越低;降水量越大,栅格分值越低。

坡度是地面陡缓的程度,是衡量石漠化的重要因子[30]。另外,环江平均海拔为700-900 m,相对落差大;地势高的地方土壤贫瘠且植被稀疏,为雨水冲刷地表提供了充足的势能。这些加剧了石漠化的侵蚀以及溶蚀作用,因此选择的地形指标为坡度和高程。在喀斯特地区,高程增加,土壤越贫瘠,植被越稀疏,石漠化就越严重,故高程数据可以作为负向指标数据。不同坡度下土壤冲刷量的变化规律为坡度越大,土壤的冲刷量就越大,石漠化程度越明显,因此坡度越大,栅格分值越低。

喀斯特地区土壤石漠化的根本原因是土壤成土过程慢、土层薄且不连续、土壤类型的变化(这种变化随石漠化程度的不同而不同)等[31,32]。土壤类型、土层厚度不同,其水土保持能力也不一样[33-35]。岩石出露面与地面面积的比值即为基岩裸露度,是石漠化最直观的地面表现特征,基岩裸露度数值越大,石漠化程度越严重,生态系统恢复力越低。故选取的土壤指标为土壤类型、土层厚度和基岩裸露度。不同土壤类型的成土速率不一样,因此对生态系统恢复力的影响也不一样,根据不同类型土壤石漠化的发生率[31,33],综合分析得出环江各类土壤类型对恢复力的影响为V黑色石灰土>V棕色石灰土>V红壤>V黄红壤>V黄壤(V为影响力),可以据此进行赋分。不同地貌类型其土层厚度不一样,因此可以根据地貌类型对土层厚度数据进行赋分。

地表植被具有水土保持作用。目前,植被指数与叶面积指数是最常用来描述植被丰富度的两个关键指标,因此选用植被指数、叶面积指数来代替植被丰富度作为评价指标。植被指数与叶面积指数越大表示植被丰富度越高,生态系统的恢复力越高。

②人为因素。

人类活动对自然环境有着不可磨灭的影响,人类对土地资源的不合理开发利用以及随意毁坏山林导致森林资源枯竭、水土流失和荒漠化,加速石漠化的进程,破坏生态系统的恢复力。因此,选取人口密度(PD)[25]与人类干扰指数(人类干扰指数是指人类活动对陆地表层不同土地利用/覆被类型开发利用和改造的程度[36])作为人为因素,即人口密度或人类干扰指数越大,对生态系统的破坏力就越大,则其恢复力就越低。

1.3.2 数据归一化处理

因为所选择的恢复力评价指标体系中各指标的纲量不一样,为了消除量纲与量纲单位的影响,将所选指标进行数据归一化处理。以30 m栅格作为喀斯特石漠化生态系统恢复力评价的基本空间单元,将所选指标的数据转化成30 m×30 m栅格数据,并进行归一化处理[16],即使用ArcGIS模糊分类工具对正负向指标数据进行处理,利用公式(1)(2)分别进行正负向指标归一化处理:

(1)

(2)

式中,X、X′分别表示数据归一化前后的值;Xmax、Xmin分别表示数据归一化前的最大值和最小值。

1.3.3 权重计算

将专家打分法和变异系数法两种赋权方法结合起来(组合赋权法),对评价因子进行赋权,既保证评价体系的客观性,又保有主观经验。计算公式如式(3)所示:

(3)

1.3.4 恢复力定量评价

经过数据归一化处理与指标权重计算后,评价因子数据基本上具有可叠加操作性。因此,在确定参评因子的权重系数后,运用ArcGIS软件中的叠加分析工具对归一化处理后的指标数据采用空间加权叠加法进行空间叠加。以30 m×30 m 栅格作为评价的基本单元,计算每个栅格的喀斯特石漠化生态系统恢复力指数的大小,实现对环江石漠化生态系统恢复力的定量评价,最后得到喀斯特石漠化生态系统恢复力空间分布图。生态系统恢复力指数计算方法如式(4)所示:

(4)

式中,resk为第k个评价单元(栅格)的生态系统恢复力指数,范围为[0,1],反映了系统恢复力的强弱以及抗干扰的能力;Wi为第i个评价指标在整个评价体系中所占的权重值,Xi为第i个评价指标经过标准化处理后的定量值,n为评价指标个数。

1.3.5 恢复力等级划分

为了更直观地表现出各区域的恢复力等级差异,以便确定需要重点保护的区域,需要对恢复力进行等级划分。相邻地区生态系统自身特点一般比较相似,采用自然断点法能将这些恢复力水平相近的相邻区域划分到同一恢复力等级,从而更客观地反映研究区喀斯特石漠化生态系统恢复力的实际情况。因此,本研究采用自然断点法对环江喀斯特石漠化生态系统恢复力进行等级划分。

2 结果与分析

2.1 指标权重

通过两种赋权法得到自然因素和人为因素的权重值(表1),其中自然因素的权重为0.797,人为影响因素的权重为0.203,自然因素对喀斯特石漠化生态系统恢复力的影响所占权重大。

表1 喀斯特石漠化生态系统恢复力评价指标权重Table 1 Weight of evaluation index of resilience of karst rocky desertification ecosystem

2.2 生态系统恢复力空间格局

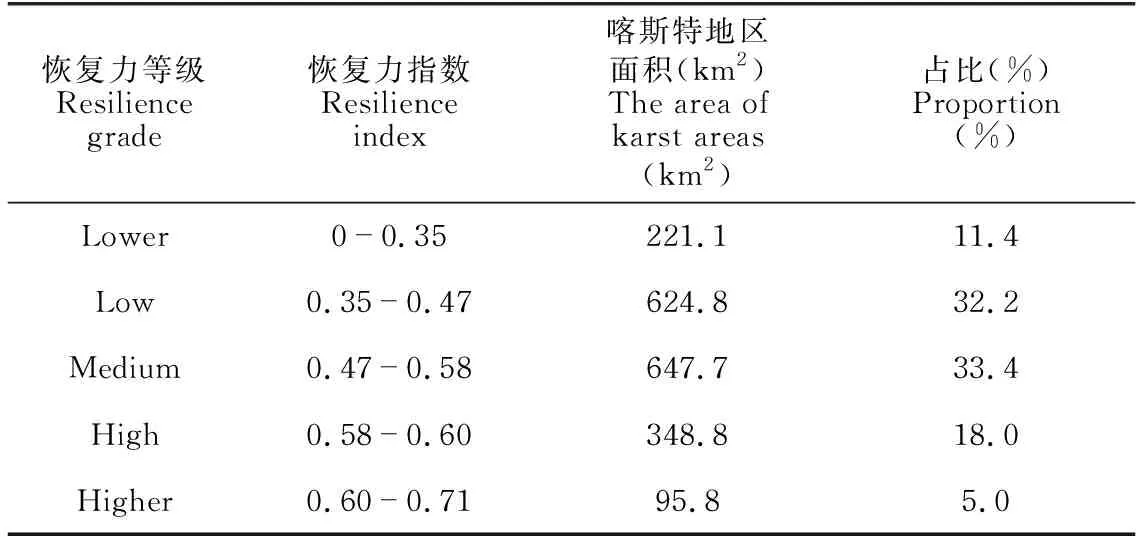

环江喀斯特石漠化生态系统恢复力指数为0.35-0.71,平均值为0.58,说明环江石漠化生态系统受到自然或人为因素的干扰后恢复到原始状态的潜力并不高,总体为中等水平。恢复力达到或超过平均水平的区域面积为1 092.3 km2,约占全县总面积的23.6%,约占喀斯特地区总面积的56.4%。恢复力较高的区域主要分布在县西部以及中部靠近深山地区,而恢复力较低的区域主要分布在县南部(思恩镇、大才乡、大安乡)、西南部(下南乡、水源镇)、中北部(洛阳镇、明伦镇)以及北部(驯乐苗族乡的东北部和龙岩乡的东北部)。

环江喀斯特石漠化生态系统恢复力的总体空间分布如下:北部侵蚀中低山地区的恢复力比中南部丘陵地区、西南部喀斯特地貌区以及县中北部低山峰丛地区低,西南部喀斯特地貌区恢复力比中北部低山峰丛地区高(图3)。在西北部的广西木论国家级自然保护区,近些年县政府积极推进石漠化治理,每年投入大量资金植树造林,水土流失减少,治理取得成效,生态系统恢复力增强。中南部中高丘侵蚀地貌区恢复力较低,主要是因为该地区土质疏松,植被覆盖率低,加之人口聚集且基础建设及生产建设项目较集中,人们大面积开荒,造成水土流失严重,土地逐渐荒漠化,生态系统恢复力较弱。北部侵蚀中低山地区地质构造复杂,矿产资源丰富,人们过量开采矿产资源,且在开采过程中常常忽视了环境保护,导致大量弃土、废矿渣淤积到耕地、河道,水土流失非常严重,生态系统恢复力较弱。

图3 喀斯特石漠化生态系统恢复力空间分布及等级划分Fig.3 Spatial distribution and hierarchical division of resilience of karst rocky desertification ecosystem

根据等级评价标准,环江喀斯特石漠化生态系统恢复力较高或高水平区域主要分布在西北部(广西木论国家级自然保护区)、县中北部(明伦镇大片区域、洛阳镇北部)以及长美乡东部区域。恢复力较低或低水平区域主要分布在中南部中高丘侵蚀地貌区和北部侵蚀中低山地区。从整体情况看,研究区喀斯特石漠化生态系统恢复力呈“中间高、两端低”的分布趋势,恢复力水平整体上以较低与中等水平为主导。其中,恢复力水平较低的区域面积占比高达32.2%,中等水平的占比为33.4%,这两项占据绝对主导;而恢复力等级为低的区域面积也有222.1 km2,占比达11.4%(表2)。因此,环江石漠化预防整治需要特别关注生态系统恢复力等级低的区域,合理利用自然生态资源,全面推进退耕还林等生态工程,同时通过人口疏导缓解人口对环境的压力来促进石漠化的治理。

表2 不同恢复力等级的区域面积及占比情况Table 2 Regional area and proportion of different levels of resilience

3 讨论

在环江持续推进喀斯特石漠化治理过程中,开展生态系统恢复力的研究具有深刻意义,可为石漠化生态系统的有效管理提供重要参考信息。目前环江石漠化治理成效显著,但环江喀斯特石漠化地区中恢复力等级低及较低的区域面积仍有845.9 km2,占喀斯特区域面积的43.6%,恢复力低区域的石漠化治理仍是个巨大的挑战。因此,在推进石漠化治理过程中应优先治理恢复力弱的区域,充分发挥自然的恢复能力,以自然恢复为主、人工恢复为辅。首先,要以防护为主,在治理的同时加强潜在石漠化地区植被的保护,可借助退耕还林还草工程、封山育林工程等促进森林植被的保护与培育,在源头上遏制石漠化的发展。其次,在治理阶段要根据不同的土地利用类型采取对应的立体化治理模式,如通过“旱改水”、生态修复、土地综合整治等技术,解决石漠化地区土地利用不合理、缺水少土等问题,为生态建设、农业生产等创造更加良好的耕作环境。喀斯特石漠化是自然因素与人类不合理利用开发共同造成的结果,人类的不合理开发导致土地资源的消耗,加剧石漠化进程,给区域经济带来不良影响,造成地区贫困;而地区贫困反过来又加剧土地的不合理利用,石漠化程度进一步加重。因此,石漠化治理还应结合当地的扶贫开发工作,比如根据当地的土壤气候等情况,选择适合该地区种植的经济树种或者农作物。只有生态治理与脱贫攻坚、生态产业发展有机结合,才能实现石漠化治理的生态、社会与经济效益的统一。

生态系统恢复力受多种因素的影响,而且目前国内外对生态系统恢复力的定义仍没有准确而统一的定论,因此根据不同类型生态系统的特点,采用评价比较的方法选择影响生态系统稳定性的重要因素并建立综合评价体系,这仍然是恢复力评价研究中常用的方法。恢复力评价研究必须选择恰当的衡量尺度,且主客观评价因素应当均衡。本研究综合考虑自然因素和人为因素对生态系统恢复力的影响,但对生态系统恢复力评价指标进行量化仍是最大的难点,将专家打分法和变异系数法两种赋权方法结合起来,既保证评价体系的客观性,又保留有主观经验。研究的评价指标及评价模型还不够严谨——评价指标少、正负向指标分配不均,容易造成评价结果误差大,因此下一步的研究可以增加水文条件、土壤养分、地貌类型、增强型植被指数(EVI)等指标[16,37]。建立科学的评价指标体系是评价喀斯特石漠化生态系统恢复力的关键,因此在后续研究中仍需不断地改进指标数据的选取方法,全面地分析探索影响生态系统的各方面因素以及各因素之间的相互作用关系,从局部到整体建立起更为精确的生态系统恢复力评价体系和数学模型。

4 结论

本研究以广西喀斯特典型地区——环江毛南族自治县为研究区,利用组合赋权法计算各评价指标数据的权重,构建喀斯特石漠化生态系统恢复力评价指标体系,再通过ArcGIS栅格空间加权叠加的方法定量计算恢复力大小,得出喀斯特石漠化生态系统恢复力空间分布图,结果表明环江喀斯特地区石漠化生态系统恢复力指数为0.35-0.71,平均值为0.58,整体为中等水平;且在空间分布上,环江喀斯特石漠化生态系统恢复力表现出南北低、西中高的分布状况,特别是北部和南部喀斯特地貌分布的地区恢复力较低,基本上符合该研究区的现状。以上结果表明,环江喀斯特石漠化生态系统恢复力分布及大小主要受自然因素的影响,总体评价结果能够较高程度地反映环江喀斯特石漠化生态系统恢复力的空间分布特征,说明该指标体系和评价方法具有一定的可行性。

————水溶蚀岩石的奇观