近代北京图书馆协会论略

杨俊涛

(中央民族大学历史文化学院,北京 100081)

作为近代中国最早的图书馆协会,北京(北平)图书馆协会(以下简称“北协”)在短短数十年内历经了四次兴衰。1918-1919年,北协曾短暂存在过一段时间[1],后因北京政府不予备案而被迫解散[2]。1924年,北协成功重建[3],但在随后的数年时间内因政治、经济与文化等条件的限制逐渐停止工作[4]。1928年,北京图书馆协会更名为北平图书馆协会,并以委员制取代会长制,成功实现改组[5]。此后十年间,北协发展较为顺利。1937年,北平沦陷,北协工作陷入停顿[6]。抗战胜利后,北协重组[7]。但好景不长,随着解放战争的开展,北协最终消亡。目前,学界关于北协的研究较少,且多集中于讨论1924年重建事宜,因此本文有意立足于地方史料,专门对近代北京(北平)图书馆协会的兴衰原因、成员构成与同业关系进行系统梳理。

1 兴衰原因

1.1 兴起与发展原因

1.1.1 图书馆事业建设的现实需求

民国初年,北京地区图书馆的数量规模不断扩大,有识之士认识到急需一个行业协会来统筹、推动图书馆工作。1918年,汇文大学图书馆为促进“北京各图书馆相互之联络”,乃号召北京同业者联合起来,组建图书馆联合会。1924年,中华教育改进社接受戴志骞的提议,正式重建北协,其目的正是谋求“北京各图书馆间之协助互益”与“图书馆之完备”。后来,北协在1928年改组时,也申明北协的宗旨是推动馆际互助,改进图书馆事业,促进会员交流[8]。由此可见,民国时期北京地区图书馆建设的现实需要是北协多次组建的根本原因。

至于现实需求的具体方面,主持北协重建的戴志骞曾进行过深入点评。戴氏指出近代中国图书馆间相互独立,缺少联系,相应的阅书活动与图书管理也就难得要领。由此,各馆应组织同业协会以节省开支,进行合作。这样便可在不增经费的前提下增加地区的图书种类,从而实现公共图书资源的高效利用[9]。当时我国图书馆事业正处在初级时期,馆员间互动较少,因此戴氏号召图书馆同人团结一心,组成专门协会,以便互信互助,进而提升各自的研究能力。

1.1.2 相对宽松的文化环境

在北协发展史上,1928-1929年间(即改组之初)堪称一个发展高峰期。至于此发展高峰的形成原因,北协在会刊中曾明确表示这主要得益于国民政府主政北平后较为自由宽松的文化环境。以报界为例,1928年,国民政府主政北平后,便派代表蒋作宾招待北平报界,申明国民政府的政治主张。在宴席上,北平报人向蒋作宾提出了“请予报界以充分发展,勿徒以要求报界一致为言”“勿徒派官、须免除奉系一切苛刻”[10]、铲除军阀官僚等请求。此外,北平报界还联名向国民政府呈交公函,陈述“奉系军阀压迫言论经过情形”[11],请求终止报纸检查制度。不久后,国民政府基于平津初定、政治革新的考虑,认为“人民正当言论之自由,自应即日恢复”,于是“明令取消检查报纸”[12],在北平施行较为宽松的文化政策。正是在这种历史背景下,北协得以改组,并在短时间内实现快速发展。

1.1.3 国立北平图书馆的支持

由于民国时期的图书馆经费常年面临紧缺的困境,因此稳定且丰富的经费支持对图书馆组织的发展十分重要。20世纪二三十年代,美国对华庚子退款逐渐落实。在北京地区,该笔款项用以图书馆领域的重点扶持对象便是国立北平图书馆。在1927-1945年间,该馆共获庚款支持600万元[13],堪称北京地区资金实力最为雄厚的大型图书馆。作为北协的甲种核心成员,国立北平图书馆为北协提供适当庚款扶持自然在情理之中。恰巧其他中小型图书馆经费有限,因此北协的经费来源便从最初的“各图书馆均担”变为主要依靠国立北平图书馆的支持。此外,国立北平图书馆职员大量加入北协[14]也表明该馆在人力、业务与技术方面为北协提供了长期而坚定的支持。

1.2 衰弱与停滞原因

1.2.1 经费短缺

经费短缺是近代图书馆组织常年面临的现实困难。民国时期,由政府拨发的图书馆经费大多属于教育经费的一部分。由于图书馆主要分为学校图书馆与公共图书馆,因此经费也主要来自学校教育经费或社会教育经费。但无论是北京政府还是国民政府,均在图书馆经费方面存在不同程度的资金紧张问题。因此1918年初创时,北协便采取了量出为入的收费原则,即当北协因会务需要而收取会费时,须通过大会议决才可实行,并“由各图书馆均担之”[15],可见早期北协在初创时并无专项、稳定的经费来源。这也意味着,当北京各图书馆出现普遍性经费短缺的情况时,北协的会务工作可能停滞。历史的发展正是如此,早在1916年,北京地区因政府滥发货币就已经出现“停兑风潮”[16],“金融陷入混乱”。后来在1918年冬,北京各校又有讨薪情形出现。发展至1919-1920年,北京地区教育行业已经出现声势浩大的“索薪运动”[17],与此同时,当时主管教育部的傅岳棻也经常在政府文件中陈述“经费艰绌”[18]“筹措未能足额”[19]等情形。据前人统计,在1919年,图书馆经费仅“占教育经费百分之四”。后来在1922年,北京又出现“财政风潮”[20],“财部屋空无人、已成无政府状态”[21]。奉系入主北京后,“发行奉票、军用票,强迫人民使用,不能兑现”,并将教育经费“刮到私囊之中”[22],进一步加剧了北京地区普遍性经济困难状况。由于北京政府的教育经费一直十分拮据,因此图书馆经费的紧张程度便可以想见。

国民政府时期,情况亦然。该时期,教育经费在国家总预算中的占比一直都很小,最高也仅占全国支出的4.69%。1938-1948年间,教育经费在国家总预算的占比甚至全部低于1%[23]。而这种现实情况与1936年国民政府“宪法草案”第7章中关于教育开支至少应占15%中央预算[24]的规定有着巨大的差别。另外,在1927年,大学院颁行的《图书馆条例》明确规定公共图书馆经费须高于5%的各省市教育经费[25]。所以,现实中的公共图书馆经费占比应低于5%。综上,民国时期的图书馆经费存在普遍的资金短缺问题。

整合史料,可知北协的经费来源有三,分别为国立北平图书馆的资助、会员会费和组织会员联合购书时所省费用的一半。由于联合购书所省费用多为临时性质,故经济效用十分有限。在二十年代,北协经费主要依靠会员会费与临时收取的“临时费”,但在三十年代,北协便逐渐倚重国立北平图书馆的资助。其中原因与图书馆界普遍存在的经费紧张与国立北平图书馆拥有较为丰厚的庚款扶助紧密相关。1933年,中协第二次年会在北平举办,许多图书馆团体或社会群体都捐资赞助,但北协虽地处北平,却未给予“筹备资金”支持,可见其经费紧张情况。

1.2.2 中华图书馆协会的业务冲击

从同业影响与职员兼职的角度看,中华图书馆协会(以下简称“中协”)在北京的诞生与长期存在,给曾经的行业领军团体——北协带来了较为明显的业务冲击与现实影响。1925年,中协在北京正式成立。随后,北协多名关键人员投身于中协与《中华图书馆协会会报》的工作。以戴志骞与袁同礼为例,戴志骞在中协成立后便兼任中协执行部部长,袁同礼也兼任中协书记,此后两人在中协长期担任关键领导职务。北协关键成员多身兼数职,致使北协的日常事务“进行为之迟缓”。加以经费紧张、生存条件不佳等因素,北协原定的每月常会被迫中断一年有余,会刊也在1924年出版首期后中断数年,直至1928年改组后才得以重新发行。

2 职员构成分析

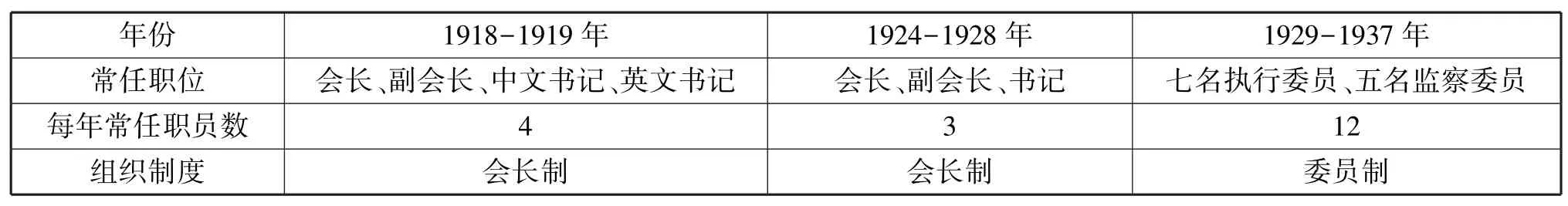

从职员构成来看,北协在1918年成立时,职员仅有四人,即会长、副会长、中文书记与英文书记,四人共同组成职员会。1924年重建时,职员仅有会长、副会长与书记三人。1928年改组后,常任职员①由于北协下属的丛书联合目录委员会、期刊联合目录委员会、设计委员会、图书馆学术研究委员会等并不常设,往往完成工作即撤或罕见于记载,因此常任职位按照北协改组时规定的七人执行委员会与五人监察委员会的记载进行界定。便有七名执行委员会委员与五名监察委员会委员。 可见北协职员数量总体呈现增加趋势。

表1 北京(北平)图书馆协会职员概况

由于史料中记载了1919年、1924年与1929-1932年共六年的北协职员名单,因此可以依据职员所属单位对关键职员进行细致分析。经统计,袁同礼除在1924年仅为个人会员而未担任北协职员外,其余五年时间均担任会长或执委会主席等北协关键职务。加之多年会务由袁同礼主持并协调,因此袁同礼不仅为北协的创会元老,更是协会的核心成员与关键领导者。另外,作为1924年重建时便已担任副会长的重要职员,冯陈祖怡在北协中也十分关键。她至少在1924年、1931年与1932年担任过北协职员。作为学校图书馆的代表性人物①1924年,冯陈祖怡所属单位为“师范大学图书馆”。1932年,其身份变更为“中法大学图书馆代表”。,她先后负责过北协的会计与交际等会务。与冯陈祖怡相似的还有钱稻孙。钱氏入会时间虽不及1918年入会的袁同礼,但和冯陈祖怡一样在1924年北协重建时加入北协。其不仅资历较老,还在1928年改组前担任了至少两届北协副会长职务②1928年,钱稻孙以协会副会长的身份欢迎近代著名图书馆专家韦棣华女士访平。该年其他职员的任职情况不见于史料。1926年,钱稻孙亦任副会长。。后来,钱稻孙由教育部转任北海图书馆,仍在1929年与1930年担任了执行委员职务。

表2 1929-1932年北平图书馆协会执监委员

1928年改组后,北平地区大量图书馆人士加入北协。恰逢北协以委员制取代会长制,因此北协每年常务职员达到12人④为免事权交叉,北协简章规定执行委员与监察委员不得由一人同时兼任。,下属各类专门委员会亦有十余名职员,这远高于此前仅有三、四人的职员数量。改组后,许多关键会员得以进入职员体系。其中最具代表性的职员便有罗静轩、洪有丰、蒋复璁、田洪都、严文郁、汪长炳、李文、张一航、胡树楷等人。在1929-1932年间,北协共有48个常任职位。通过对这四年时间内职员的所属单位进行分类⑤职员所属单位统一按照1929年第二期会刊《北平图书馆协会个人会员录》中的信息进行分类,共分为学校图书馆、公共图书馆与会社图书馆三类(1930年协会监察委员之一陈尺楼隶属于政治学会图书馆。据《北平图书馆指南》,该图书馆被北协划为“会社图书馆”)。袁同礼1929年任北海图书馆馆长,后任国立北平图书馆副馆长。,可知来自公共图书馆的职员占据了其中21个职位,来自学校图书馆的职员占据了其中19个职位,另有3名职员不知所属单位,1名职员隶属“会社图书馆”⑥即学术科研机构或社会组织开办的专门图书馆。。据此可知,来自公共图书馆或学校图书馆的工作人员占据了北协常务职位的绝大部分,两者平分秋色,共同主导北协常务工作。但值得注意的是,来自公共图书馆的职员大多在北协内部担任执行委员,且常常连任,而来自学校图书馆的职员除洪有丰、田洪都、冯陈祖怡等少数几人外,大多担任监察委员,且往往仅任一届。因此执行委员往往变动不大,而监察委员经常更迭。

从行业影响力的角度分析,这四届执行委员往往为图书馆界著名图书馆专家、馆长、主任或编目人员。以袁同礼、蒋复璁、洪有丰、田洪都、严文郁、冯陈祖怡等执委会关键人物为代表,执行委员大多拥有海外留学的经历。很多人甚至是近代中国第一批留学海外的图书馆学专业留学生,在近代中国图书馆界享有盛名,因此执行委员实为北协中坚。与执行委员相比,监察委员的业界影响力则较小,大多数监察委员亦未在所属单位担任关键职位,因此监察委员会的存在感始终不及执行委员会。这在历年常会中,会众对于会务执行与监察工作截然不同的关注程度上可以看出。在常会上,会员每每讨论会务,必须邀请执行委员上台讲解会务进展情况,但对于监察事务,历年常会竟无一次探讨该方面问题的历史记录。综上,来自公共图书馆与学校图书馆的职员虽在数量上平分秋色,但来自公共图书馆的职员多任执行委员,业内影响力较大,来自学校图书馆的职员多任监察委员,业内影响力相对有限,因此来自公共图书馆的职员实际上是北协会务的主要负责方。

随着公共图书馆在北协内部的话语权不断提升,学校图书馆在北协内部的参与度则略有下降。这一点可通过北协会址的变迁反映出来。1924年,北协会址设于清华大学图书馆[26]。1928年改组后,北协通讯处便移至国立北平图书馆。直至1936年,北协会址改附于中华图书馆协会。抗战胜利后,北协借驻于“南池子政治学会”所在地。可见北协一直都没有独立的办事机构,始终附设于大型图书馆或大型组织,以致大型图书馆或大型行业组织对其影响较大。

3 会员构成分析

3.1 本土化

1919年,早期北协的20名会员代表中有7名外籍人士,分别代表协和医学校、崇文中学校、汇文大学、协和华语学校等[27]。可见早期北协受西方教会学校影响颇大,国际化程度亦较高,因此早期北协须在“中文书记”外特设“英文书记”一职。1924年重建后,外籍会员基本离开北协,其数量急剧减少,原有的“英文书记”一职也被取消,北协呈现出较为显著的本土化倾向。至于本土化的原因,或可从北协的发起方看出端倪。1918年,早期北协由西方基督教会学校汇文大学号召组建,因此会员中有相当比例的教会学校代表。但在1924年重建时,北协的实际组织者与发起方已变为中华教育改进社与清华学校图书馆。因此从组织者的角度看,1924年重建后的北协属于基本实现本土化的中国图书馆组织。

3.2 扩大化

表3 北京(北平)图书馆协会甲乙会员数

随着图书馆事业发展,北协会员数不断增加。据记载,1918-1919年间,北协有图书馆单位性质的正式会员与个人性质但数量不详的“准会员”[28]。例如在1919年1月,北协拥有20名“会员代表”①1919年1月,北京图书馆协会会员代表有农业专门学校丁棫(字仲材)、高师附属中学于光瑞(字仲敏)、中央公园图书阅览所王丕谟(字仲猷)、俄文专修馆王曾杰(字少甄)、国务院朱师辙(字少滨)、京师通俗图书馆朱颐锐(字孝荃)、协和医学校吉非兰女士、北京大学李大钊(字守常)、高等师范学校利特、青年会李贻燕(字翼廷)、女子协会医学校希斯女士、崇文中学校迨维斯、清华学校袁同礼(字守和)、法政专门学校徐枕康(字辍耕)、汇文大学高罗题、京师图书分馆常国宪(字毅箴)、协会华语学校裴德士、教育部杨晋源(字君青)、协和女子大学费慕礼夫人、京师图书馆谭新嘉(字志贤)。。1924年重建时,北协开始采用甲乙会员制度,即图书馆单位以甲种会员身份入会,个人以乙种会员身份入会。乙种会员仅代表个人观点,但数量上远多于甲种会员,北协的包容性由此得到显著提升。在该年,北协拥有21名甲种会员②1924年甲种会员:中央公园图书阅览所(馆长王丕謨)、中华教育改进社教育图书馆(馆长高仁山)、北京大学图书部(主任皮宗石)、北京中国大学图书馆(馆长余同甲)、北京协和医学校正预科图书馆(馆长甘教士)、北京师范学校图书馆(馆长符鼎升)、北京汇文学校图书馆(馆长张金城)、北京医科大图书馆(馆长毛咸)、北京师范大学附属中学校图书馆(馆长兼校主任林砺儒)、地质调查所图书馆(馆长兼所长)、京师图书馆(馆长傅岳棻、主任徐鸿宝)、京师图书分馆(主任常国宪)、松坡图书馆(馆长梁启超)、师范大学图书馆(馆长冯陈祖怡)、清华学校图书馆(馆长戴志骞、代理馆长吴汉章)、教育部图书馆(主任杨晋源)、国立北京女子师范大学图书馆(经理员一人、馆员三人,无名)、国立北京法政大学图书馆(馆长耿光)、国立北京美术专门学校图书馆(馆长钱稻孙)、汇文神学图书室(馆员二人,无名)、燕京大学图书馆(馆长许达聪)。与43名乙种会员。由于个人会员的大量加入,北协的社会基础在1924年重建后显著扩大,典型代表便是来自中国义赈会的祝纪年和来自琉璃厂藻玉堂书店的王雨等人。1928年改组后,北协继续扩大会众与社会基础,来自京报及建设通讯社等单位的人员也加入到北协中。1929年,北协拥有115名乙种会员。抗战胜利后,北协拥有27个甲种图书馆会员与258名乙种个人会员①数据来自《北平市图书馆协会会员录》,该书无出版年代。但依据其中北平美国图书馆的成立年月为“民国卅五年十二月”的记载,可推知该书的成书年代当在1946年12月至1949年10月间。,实现了会员数量上的跨越式增加。整体而言,会员构成与职员构成类似,均由学校图书馆与公共图书馆的从业者占据主导地位。

3.3 个人会员重要性提升

1918年成立时,早期北协会员均“以图书馆为单位”[29],参会者基本以“会员代表”,即单位代表的名义参与会务。虽然个人可凭私人藏书加入北协,成为“准会员”,并拥有与正式会员大致相同的权利,但无投票权。由此可见,早期北协初建时,已经开始探索单位入会和个人入会之间的权利与义务问题。1924年重建后,北协通过“甲乙会员”制度将投票权正式赋予乙种会员(个人会员)。这使得个人会员拥有与单位会员基本相同的话语权。由此可见,个人会员已逐渐深入到会务中,其发言权、投票权等均已和甲种会员无甚差别。后来,随着甲种会员数的固定化与乙种会员数的不断增加,乙种个人会员逐渐在常会投票与日常会务上占据优势。这一趋势在北协会刊对会员的记载中表现地尤为明显。1924年第一期会刊上,北协对甲种会员与乙种会员的具体情形均有明确记述。但在1928年改组后,北协便较少提及“甲乙会员”。与“甲种会员”或“乙种会员”有关的名词也仅仅出现在出席常会的会员数中。关于甲种会员的登记,北协也不再以《甲种会员》名目开展调查,而是直接编订《北平图书馆指南》。与此类似,关于乙种会员的登记工作,北协也以《北平图书馆协会个人会员录》的名目取代了此前的《乙种会员》名目。这表现出改组后的北协有意淡化“甲乙会员”名称与会员种类之差异,倾向于北平地区图书馆事业的统一经营与服务。这一变化恰好顺应了近代中国图书馆团体的整体发展趋势,堪称近代图书馆群体演变的典型示例。

此外,在改组前,北协仅规定图书馆从业者或对图书馆感兴趣者凭一名会员介绍便可成为乙种会员。而在1928年改组后,北协则要求个人须经两名以上会员介绍才得引为新会员。可见随着会员数量的不断增加,北协改变了乙种会员的入会方式,强化了自身管理,提高了入会标准。在会员多样化的历史进程中,“甲乙会员”制度在会员权利与义务划分等方面具有典型的时代特点,具有重要的研究意义。

3.4 公共图书馆重要性提升

通过会员分类,可知1918-1919年间的早期北协实际上是以学校图书馆为主体,联合个别公共图书馆、社会组织与政府单位组成的图书馆团体。1924年,重建后的北协共有21个甲种会员,分别为13个学校图书馆、4个公共图书馆、4个会社图书馆;另有43名乙种会员,其中来自学校图书馆的乙种会员有27人,来自政府机关与公共图书馆的乙种会员各有6人,另有来自义赈会、地质调查所、藻玉堂书店的乙种会员3人与无组织人士1人。可见北协1924年重建时,学校图书馆及其人士仍占据了北协会员的主体部分。但发展至1929年,北协已拥有115名乙种会员。其中来自燕京大学、清华大学、北平大学、北平师范大学等学校图书馆的乙种会员有64人;来自北海图书馆、国立北平图书馆②当时北海图书馆尚未与国立北平图书馆合并。1929年,两馆正式合并。合并后,馆名为“国立北平图书馆”。等公共图书馆的乙种会员有46人;另有来自政治学会图书馆等会社图书馆的乙种会员2人,以及来自“京报及建设通讯社”的乙种会员1人。可见1928年改组后,公共图书馆人士在北协内部增加较多,在乙种会员中的占比增幅较大。这从会员构成的角度证明了北协改组后,公共图书馆在北协内部的话语权不断提升。

在此过程中,北海图书馆发挥了重要作用。据史料,在1924年,来自公共图书馆的乙种会员仅有6人(乙种会员共43人),其中并无北海图书馆职员。但在1929年,来自北海图书馆的乙种会员竟多达33人(乙种会员共115人)。由于该年北海图书馆全部职员为37人[30],可见绝大多数北海图书馆职员在北协改组后大量加入北协,这种情况在北协改组前未曾有过。此后数年,北海图书馆(即为后来的国立北平图书馆)一直是北协的首要会员来源单位。抗战胜利后,北协有55名来自公共图书馆的乙种会员,其中国立北平图书馆职员便有38人。另外,据1929年数据,来自国立清华大学的个人会员亦有13人,这表明大型图书馆为北协提供了充足的人力支持。

4 结语

作为中国历史上最早的图书馆协会,北京(北平)图书馆协会在多次兴衰中曲折发展。从职员与会员构成的角度看,北协职员、会员初期均较少,但经1924年重建、1928年委员制改组与1945年重组,职员与会员数量均呈现增加态势,下属各类专门委员会也在1928年改组后逐渐建立起来。在扩大化的过程中,北协还体现出本土化、个人会员与公共图书馆的重要性提升等发展特点。综上,北协在近代中国图书馆史上占据了重要的历史地位,具有深刻的研究意义。