论广府文化对壮族文化的影响

韦亮节

(广西民族大学 民族学与社会学学院, 广西 南宁 530006)

先秦时期,我国东南沿海及南部地区,诸如当今的浙江、江西、福建、广东、广西一带生活着人数众多的百越族群[1]。壮族先民是百越族群之一,也是岭南地区的世居民族。单就地名而言,茂名信宜古有“罗宾峒”,广州番禺有“古楼”,江门新会有“那伏”等。徐松石认为,某些地名含“峒”“古”“那”的地方基本反映“古代僮人(即壮族——引者)在广东分布的大略情形”[2],且这些地名用字在现今广西的壮族地名中依然可见。广府人则“与汉族的入粤,以及入粤汉族与粤地土著族群的互动有密切的关系”[3]。在广府人的父系DNA中,越人血统约占40%;在母系mtDNA中,越人血统占80%[4]。这说明包括壮族先民在内的越人很早就与南迁的汉族不断融合,并最终形成了广府人。入粤的移民还“带来了中原及各地的文化元素与文化圈子,在广东地区与原有的文化思潮交流融汇,生根发芽,进一步丰富了广府文化的内容”[5]。因移民,广府开拓创新、务实崇商等文化品质被传播到海外,该领域的研究成果颇丰①。然而,国内的区域性迁移及广府文化的区域传播研究相对较少。实际上,广府人作为一支民系,沿溯西江,徙入今广西境内,除了桂东、桂南,“乃至进入桂中(部)邕宁等地”[6]。这使得广府文化一定程度上影响了当地的壮族文化。基于此,本文拟探讨粤语与壮侗语有何内在关联,“粤商入桂”在哪些层面上改变传统壮族的经济生活,广府文化又怎样渗入壮族社会,以揭示广府文化影响壮族文化的具体路径。

一、粤语与壮侗语互涉共生

“粤语(广府话)具有明显的广府文化属性,可以说它是广府文化圈中最能反映广府文化精神的‘活化石’。”[7]熊正辉所绘的“广东省的汉语方言图”[8]与杨焕典、梁振仕等所绘的“广西壮族自治区的汉语方言图”[9]基本体现了两广的粤语分布情况,“两图把两省区的粤语分为广府、四邑、高阳、勾漏、吴化、邕浔、钦廉7片”[10]。粤语,又叫广东话,广西地区称“白话”。本文所指的粤语不仅指广府片,还包括邕浔片、勾漏片、高阳片等。壮侗语族(又称侗台语族)②是壮、侗、水等民族语言的合称。由于历史移民与当下毗邻而居等原因,壮侗语(本文对壮侗语族语言的简称)自然而然地与包括广府话在内的粤语相互影响。

(一)粤语中含有壮侗语底层词

语言底层理论由意大利语言学家勃列斯多夫、阿斯戈利等人提出并阐发。该理论认为,“底层”是“战胜”语言中所吸收的“战败”语言成分[11]。岑麟祥早在20世纪50年代就明确提出“广东原始土著所操语言是跟壮语同一系属”[12]的论断,说明广东原始居民极有可能使用壮侗语。然而,现今以广州为代表的广府地区基本上使用粤语。根据语言底层理论,历史上南迁的移民语言作为“战胜”语言,部分吸收了作为“战败”语言的原始壮侗语,这才造成当下粤语的基本语言面貌。邢公畹的系列论文从不同角度探讨汉语(广州话)与包括壮语在内的侗台语之关系③。李锦芳既从语音、词汇、语法三个维度探讨了壮侗语对粤语的影响[13],又根据韵部划分,列举了广州话中的壮侗语底层词[14]。班弨认为《广州话词典》收录的7 000多个词条中,可以确认215个为侗台语底层词。[15]黄小娅主要探讨了“栏”“墟”这两个广州方言中的底层词,认为通过底层词可以更深入了解粤语与少数民族语言(壮侗语)的关系[16]。戴庆厦从语音、词汇、语法三个重要的语言学角度出发,列举了大量的实例并加以论证,最终得出这样的结论:“粤语中存在少数民族语言(主要是壮侗语)成分,这是形成其独特个性的重要因素。”[17]以下仅列举并简析壮语与粤语的关系,以说明粤语含有壮侗语底层词:

壮语hanq,读作[haːn5],即动词“节约、节俭、节省”的意思④,如“hanq ngaenz”即“省钱”的意思。粤语“悭”,读作[haan1],意为“吝啬、节俭、节省”⑤,如“悭钱”即“省钱”的意思。这两个词在读音与意义上的相近度极高,故粤语“悭”或以壮语hanq为底层词。

壮语maeuq,读作[mau5],即动词“蹲”的意思,如“maeuq roengz daeuj”即“蹲下来”。粤语“踎”,读作[meo1],意为“蹲”,例如“佢哋习惯踎住食嘢”意为“他们习惯蹲着吃东西”。显然,二者音近,意义完全相同,故粤语“踎”或以壮语maeuq为底层词。

壮语mbouj,读作[ʔbou3],即副词“不、没、无”的意思,如壮语俗语“mbouj bit mbouj gaeq”即“无鸡无鸭”。粤语“冇”,读作[mou5],意为“没有”,如“冇前途”即“没前途”。这两个词的意义基本相同,读音也相近,故而粤语“冇”或以壮语mbouj为底层词。

(二)壮族民众使用粤语方言

广府人西迁后在桂东、桂南,甚至桂西等地与壮族杂居,使得壮族民众得以充分接触粤语,如壮族人口比例较高的左江流域部分县(区)也不同程度使用粤语(见表1)。

此外,百色市右江区与汉族杂居的壮族民众也有使用粤语邕浔片的习惯,笔者于该地区搜集了百余例童谣语料,仅举几例如下:

表1 左江流域部分县(区)壮族人口比例及语用情况⑥

例1:独吃独生疮,打死冇人帮。(意译:吃独食者自生疮,被打死也没人帮。)

例2:屙屎毋出赖地硬,屙尿毋出赖风冷。(意译:拉屎不出怪地硬,撒尿不出怪风冷。)

例3:切列婆,卖菠萝,卖畀地主做老婆,地主毋要佢,一脚把佢兜落河。(意译:多嘴婆,卖菠萝,卖给地主当老婆,地主不要她,一脚把她踢下河。)

例4:落雨滠滠,穿对烂木屐,行到塘边,碰见只夹夹。(意译:下雨哗哗,穿对烂木屐,走到水塘边,碰见一只青蛙。)

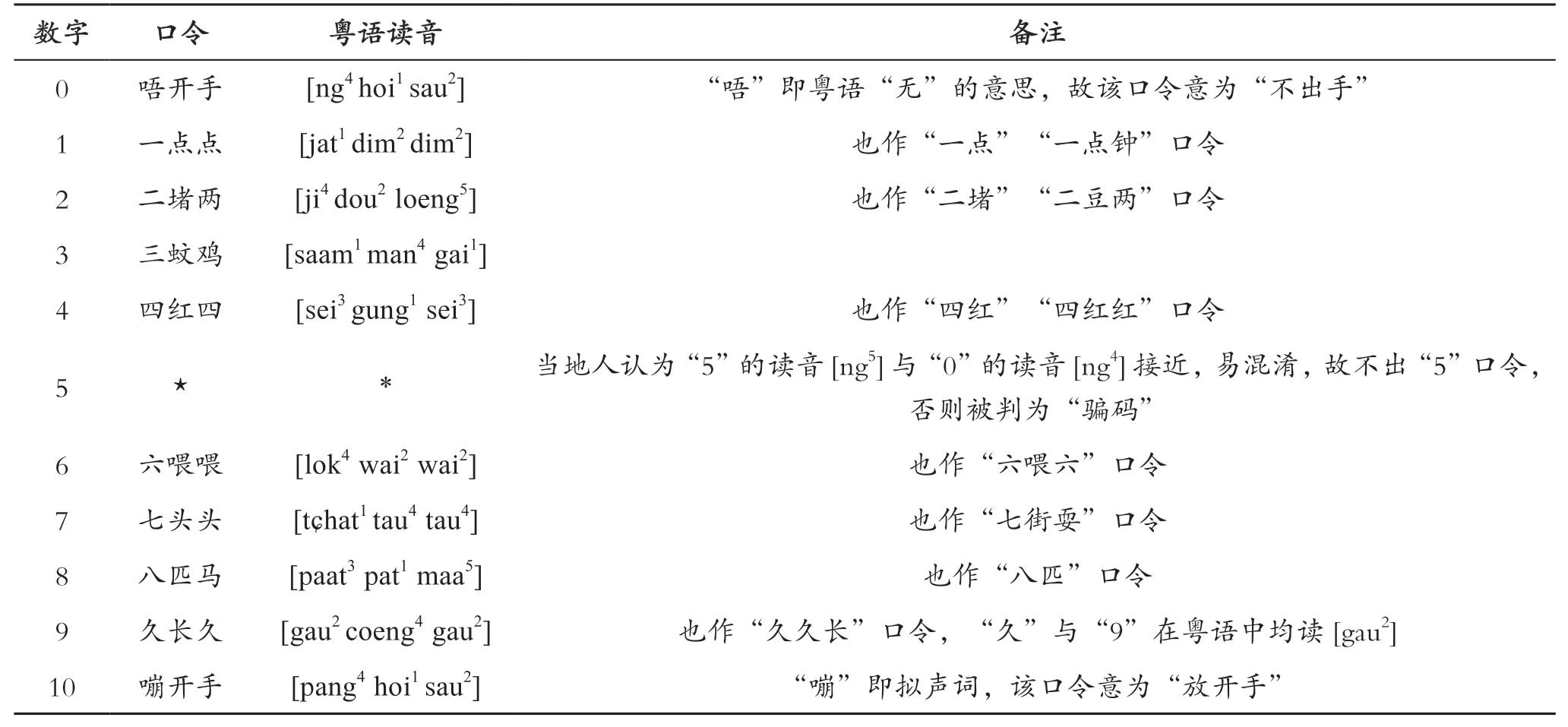

以粤语为代表的广府文化也深刻影响着更广泛的壮族民间,其中较典型的就是猜码,即人们在喝酒时进行的一种游戏。笔者实地调研了广西忻城县思练镇新练村,发现该村的村民(均为壮族)所猜的码为“广码”,即用粤语来喊出0~10的口令(见表2)。

除了直接使用粤语,壮族民众还直接吸收当下粤语的新兴词汇,并用壮语音来读,使得新兴的粤语与壮语共生并存,仅以如下2例说明:

例1:雪糕,粤语读作[xud3gou1],“雪糕”即粤语对外来词ice cream(冰淇淋)的意译。受广府语言文化影响,壮语读“雪糕”作[θiːt7kaːu1],其中[θiːt7]属于壮语的读音(“雪”一般壮语念[nai1]),也即借汉方言中的粤语、平话等读音而得;

例2:打 工 仔、打 工 妹,粤 分 别 读 作[daa2gung1zai2]与[daa2gung1mui6]。改革开放后,这两个词由中国香港地区传入大陆地区,最初在广东的珠三角流行开来,后又传入内陆各地区[18]。广西大部分地区均有吸收,如忻城壮族民众将“打工仔”读为[ta3kong1θa:i3],将“打工妹”读作[ta3kong1mei4],专指改革开放后外出务工的青年男女,与旧社会的“打长工”“打短工”等词无关。

概而言之,底层理念揭示了粤语在形成过程中对壮侗语的吸收,间接说明了广府人与壮侗民族在文化方面融合的历史事实。随着广府人西迁,粤语又被壮族民众直接或间接使用,使得广西部分地区形成了这样的语言生态:壮语与粤语共生并存,且两种语言之间存在着微妙而复杂的互涉关系。

二、“粤商入桂”改变壮族经济生活

(一)“粤商入桂”促进壮族地区经济发展

关于粤商入桂,钟文典主编的《广西近代圩镇研究》一书专辟“广东商人与广西近代圩镇”一章来论述,认为广西圩镇经济在明清时期获得初步发展。该时期,“广东商人是发展广西圩镇经济的主要商人集团,‘无东不成市’的基本格局逐渐形成。”[19]362黄滨认为,广西的“无东不成市”格局是全区性,而不是局部性的,但也因其与粤港澳距离不同而呈梯度分异,桂东南是粤商入桂的最优势地带,桂中腹地其次,桂西南再次之,桂东北、桂西北地区则是末梢[20]。显然,这些广东商人包含大量广府人,故而重商的广府文化也一定程度上影响了壮族的经济生活。

表2 忻城壮族民间“广码”0~10的口令

在粤商入桂之前的漫长时间里,壮族的圩镇经济主要是以稻作为中心的自然经济,如唐代柳宗元诗中所云:“青箬裹盐归峒客,绿荷包饭趁虚人。”[21]又如宋人周去非笔记《岭外代答·十妻》记载:“城郭虚市,负贩逐利,率妇人也。”[22]粤商入桂始于明而盛于清,所以在广西壮族聚居的诸多地方都创立有粤东会馆,甚至“桂西极边(偏)山区有靖西、田林旧州、河池南丹等,共有至少40个粤东会馆”[19]364。《太平天国在广西调查资料全编》对广西桂平、贵县(今贵港市)、梧州、玉林、横县(今南宁横州市)数十人进行口述记录,他们回忆清朝至近现代粤商从事的业务有贩卖家禽、谷物、柴炭、海味、盐、草药、布料、土特产等,经营手工作坊、面坊、矿业、酱料杂货等;其中今贵港市大圩镇的覃达仁称:“拜上帝会前,贵县大圩的杜福记是卖洋烟的。他从广东搬来到现在已经五代了。”[23]这说明粤商所从事的商品经济是广泛的,几乎涉及当地壮族经济生活的各个方面。

实际上,“粤商入桂”并不只发生在明清或民国时期,改革开放以来(特别是21世纪以后),依然有大量粤商或广东资本流入广西,其中最具代表性的是广东、广西两省(区)所打造的粤桂合作特别试验区。此外,还有大量广东民间商人投资广西壮族乡村,如广西忻城县思练镇周边的石材厂、木料厂,该镇新练村、桥头村、加毫村等处的采石场多由广东商人开办经营。这些扎根壮族乡村的企业不但整合了当地的物产资源,而且一定程度上解决了当地壮族民众的就业问题。

(二)“粤商入桂”强化壮族民众的崇商心理

出于自身的商业需求,当地壮族民众的崇商心理主要体现为杆秤崇拜,民间甚至有这样的谜语:

Laux neix laux naj raiz, mbouj de nanz daj gai.

(汉译:此公脸长麻,无他难买卖。)

谜底即杆秤。“脸长麻”就是杆秤上标记斤两的星星点点,“无他难买卖”表明在壮族传统的交易中,杆秤的不可或缺性。当地人还以是否“认秤”来判断一个人聪明程度,这反映了人们对杆秤的崇拜。此外,当地人每当过年特地裁剪一小块红纸贴在杆秤上(曰“挂红”),表示对杆秤之神的感恩,也希望获得杆秤的护佑,在商业上获得更大的成功。在当地重要的人生仪礼——“抓周”上,当地人准备的抓周之物中竟然也有小秤砣,如果抓周儿童抓到小秤砣则被认为儿童长大以后将从商——一个令人羡慕的职业。

崇商心理使得当地人非常重视商业活动中的公平,所以被称为“壮族道德经”的忻城传扬歌这样劝谏商贩:

Boux gu siuj seng eiq(做小生意人)

Cien geiz aeu liengz sim(千万要良心)

Caengh youh yaek goeng bingz(称货要公平)

Cienz negaenz aeu mingz beg(银钱要明白)

Hoz loz hek cauh cunz(和气客才来)

Yaek goeng bingz gyau heih(要公平交易)

Haet haemh hoz yaek geiq(早晚心要记)

Cien geiz yaek loengh cing(千祈要弄清)[24]

此外,壮族宗教文化中也有崇商文化的书写,而崇商叙事表现在人们交易过程中常使用的杆秤上,如在壮族史诗《布洛陀经诗》之《杀牛祭祖宗》中,请各路神仙时就写道:“Cingj mwngz boux hanh caengh.(去请那造秤的神。)”[25]显然,壮族的崇商文化有其文化自源性。

毫无疑问,“粤商入桂”强化了壮族民众的崇商心理。广西民族大学黄家信教授告知笔者,其在20世纪末调查百色田林县浪平乡(今浪平镇)高山汉时发现一个原先有几十个铺面、像广东一样热闹的壮族村寨被称为“广东寨”⑦。这表明当地壮族民众普遍认为广东人(广府人)喜欢做生意,也体现了“粤商入桂”极大地促进了壮族民众的崇商心理。此外,笔者于2020年冬实地调查来宾市忻城县的乡镇时发现,当地壮族民众将某些繁华的街镇称为“小广州”“小香港”,亦将一些有钱人戏称为“广东老板”或“广东佬”。粤商在从事商业活动时有诸多语言谐音及行为禁忌,这些禁忌几乎在岭南地区都已成为普遍性[26]。受此影响,壮族民间的商业禁忌也大同小异,比如人们不能在商人出摊时说不吉利的话,甚至孕妇在摊位前徘徊也被认为是不吉利的举动。

总之,历史上的“粤商入桂”涉及壮族地区经济生活的诸多方面,一定程度上使壮族在商品经济的道路上不断迈进。当下以广府人为代表的粤商依然不断进入广西,促进壮族乡村的经济发展。“粤商入桂”还不断强化壮族的崇商心理,使壮族商业文化得以不断发展。

三、广府文化渗入壮族社会

(一)粤语视听作品的文化辐射

“广府文化形成以后,以其崭新姿态一直向外辐射,影响着邻近客家文化、潮汕文化,远及湖湘文化、吴越文化,乃至海外文化。”[27]近现代(特别是改革开放)以来,珠三角地区得风气之先,成了全国经济发展的排头兵,故而广府文化就自然而然地形成流行文化圈。但这一广府流行文化并不仅仅指产生于广州当地的流行文化,它包括粤语使用地区的所有文化,故而香港的粤语歌曲、粤语对白的影视剧成了典型代表。广府流行文化向圈层外辐射,离广府文化中心越近,受影响越大,反之则越小。壮族所生活的地区与广府文化圈(某种程度上,桂东、桂南均属于泛广府文化圈)相邻,故受其影响较大。

香港粤语流行歌曲进入壮族社会,某种程度上就是广府流行文化对壮族听觉世界的影响,它一定程度上造就了壮族年轻人的文化音景(Soundscape)。2020年春节,笔者在广西忻城县思练镇新练村板朝屯的调查中,发现大部分30岁以上的壮族民众均会唱一首至数首的粤语歌曲。部分壮族民众藏有大量的粤语歌曲磁带,有如香港“四大天王”、Beyond乐队、李克勤、谭咏麟、张国荣、陈慧娴、梅艳芳等的粤语专辑。此外,他们还有诸多明星的粤语歌曲合辑,如2001年出品的《粤语经典老歌》中就有刘德华、邝美云、周启生、林忆莲、李克勤等明星的歌曲。至于粤语歌曲的VCD或DVD碟片就更多了。从磁带到碟片,不仅仅是音乐载体的变化,更是壮族民众不同时代吸收粤语歌曲的见证。

某种意义上说,粤语歌曲与壮族山歌存在融合关系。粤语歌曲往往通过各种配乐与明星包装,更易于获得壮族年轻人的喜爱。实际上,粤语歌的流行也促进了壮族山歌的发展。壮族是酷爱唱歌的民族,民间拥有大量的山歌歌本。随着磁带时代的到来,人们也快速掌握录歌技术,于是在各圩镇上也有当地歌手自己录制并出售的壮语歌磁带(主要面向中老年群体)。到了碟片时代,当地人也会将临时性唱山歌、对歌比赛刻录下来,作为碟片来出售。进入自媒体时代后,众多壮族民间“播客”也一次次演绎粤语歌曲,或据粤语歌的曲调来填写壮语歌词(俗称“改歌”)而演唱,等等。

除了歌曲,香港出品的粤语电视剧为壮族民众提供了视听体验。笔者在板朝屯进行调查,对11位50岁及以上的壮族村民询问“你最喜爱的电视剧是哪一部”时,在他们的回答中,有7人均选择“港片”。其中,选择1983年版《射雕英雄传》有3人,选择黄元申版《大侠霍元甲》有2人,选择周润发版《上海滩》有1人,选择1983年版《再向虎山行》有1人。可以说,20世纪80年代到2000年前后,香港电视剧对壮族民众的影响是巨大的,所以在采访中,人们可以清楚地说出自己喜欢的剧中人姓名与相关情节,甚至部分受访者还能唱出电视剧的粤语主题曲。至于香港出品的粤语电影,则主要在“大锅盖”和“小锅盖”的卫星电视时代进入普通壮族家庭。据人们回忆,当时播放粤语电影的电视台有星空卫视、美亚卫视、凤凰卫视等。

(二)务工者作为媒介的文化传播

2021年,广东的省外流入人口达到2 962.21万,主要集中在(广府人聚居的)珠三角地区,广西占流入人口的20.64%,约为661万人[28];这661万人中不乏壮族民众。以笔者所重点调查的板朝屯为例,除了极少部分青壮年留守农村或在附近城镇公干之外,该自然屯大部分青壮年在珠三角从事工厂流水线、餐饮、服务、教育等行业。这些壮族务工人员游走在家乡与珠三角之间,不同程度地受到广府衣食住行等文化的熏陶,所以自然而然地以自己为媒介,将这些广府文化传播到壮族地区。例如,在部分壮族乡村圩场开始流行早茶和下午茶文化,更应运而生了不少粤式茶餐厅或港式茶餐厅、深井烧鹅店、广式烧腊店、广式糕点店等。据调查,这些广式饮食店部分为壮族务工人员在珠三角工作时学得手艺或管理窍门后,回乡投资经营的。另外,如广府文化中较为盛行的年俗——春节买年桔(“桔”与“吉”谐音,有纳福招吉的寓意),个别壮族外出务工者也将这种买年桔的风气带回壮族家庭中。再如,广府文化中对数字“4”“7”有谐音忌讳,以壮族务工人员为媒介,这种忌讳文化也被带回壮族地区。

此外,个别壮族务工者在珠三角“发迹”后,回乡开办了各类加工厂,不但带动当地的经济发展,而且还将粤式的经营管理模式、企业文化、具有广府特质的商业思想移植到了壮族地区。笔者于2021年暑假走访了柳州的新兴工业园区,发现一些壮族地区加工厂的“财神位”上摆放着关公像。笔者访谈了一位当地的L姓老板(壮族,35岁),他说自己拜关公是因为其在珠三角跑业务时看到几乎所有的香港和广东本地老板都拜关公,据说关公不但能保平安,而且可以旺财运。刘志军认为,现代企业对武财神关公的崇拜“一定程度上起到了平衡人们的心理、鼓励人们积极创业的作用”[29]。显然,通过从珠三角返乡的壮族创业者,广府文化中的财富信仰也被移植到了壮族地区。

概而言之,无论是流行音乐、影视文化,还是饮食习俗、节俗禁忌、财富信仰等,借由自身的影响力以及作为媒介的壮族外出务工者,广府文化正不断地渗入当下的壮族社会,为壮族文化注入了新鲜的养料。

结 语

综上,粤语与壮侗语互涉共生,粤语吸收了壮语底层词,在壮族与操粤语方言的汉族杂居地区,壮族民众会在圩场上使用粤语,甚至其他地区的壮族民众也会“猜广码”或用个别粤语词。明清以降,“粤商入桂”改变了壮族的经济生活,不但促进了壮族地区的经济发展,而且强化了壮族民众的崇商心理。改革开放以来,凭借经济、文化优势的广府文化不断渗入壮族社会,一方面是以粤语音乐、影视为代表的广府文化辐射壮族,丰富了壮族的文艺生活;另一方面是壮族外出务工人员作为媒介将广府的饮食、民俗、信仰等文化传播到壮族乡村。探讨广府文化对壮族文化的影响,可进一步挖掘广府、壮族文化的各自内涵,明确这两种文化的内在联系,有利于促进区域内的民族团结,在岭南大地上铸牢中华民族共同体意识。在粤桂合作、广西加速融入粤港澳大湾区“经济圈”等区域发展语境下,这种探讨可从历史文化角度推动当下广府人与壮族民众的经济合作,促进区域繁荣稳定发展。

注释:

①此类研究有刘正刚:《清代广东华侨会馆在海外分布析》《岭南文史》2002年第4期;汤嵋厢、张晓威:《流传到海外的广府丧葬礼俗——“在地”与“原乡”的丧仪比较》《八桂侨刊》2020年第2期;徐巧越:《英国藏广府戏曲俗曲研究的回顾与展望——兼论文献在海外的流播与价值》《文化遗产》2021年第2期;等。

②梁敏、张均如在《侗台语族概论》(中国社会科学出版社1996年版,第2页)中指出:“‘侗台语族’(或‘黔台语族’)、‘侗傣语族’、‘侗泰语族’或‘壮侗语族’的名称在我国民族语言学著作中都经常出现,特别是在仅涉及国内有关语言时,多用‘壮侗语族’的名称,因为壮语和侗语分别是这两个语支在国内使用人口最多的语言。”

③邢公畹的系列论文包括《语言论集》(商务印书馆1983年版)所收录的《论调类在汉台语比较研究上的重要性》《汉语“子”“儿”和台语助词luk试释》《汉台语构词法的一个比较研究》《现代汉语和台语里的助词“了”和“着”》《原始汉台语复辅音声母的演替系列》《汉语遇、蟹、止、效、流摄的一些字在侗台语里的对应》以及论文《“别离”一词在汉语台语里的对应》,《民族语文》1983年第4期;《论汉语台语“关系字”的研究》,《民族语文》1989年第1期;《台语-am、-ap韵里的汉语“关系字”研究》,《民族语文》1990年第2期。

④本文所列壮语词的音、义均参照广西壮族自治区少数民族语言文字工作委员会编:《壮汉词汇》,南宁:广西民族出版社2018年版。

⑤本文所列举粤语词的字音、字意均自詹伯慧主编:《广州话正音字典:广州话普通话读音对照》,广州:广东人民出版社2002年版;饶秉才编:《广州音字典:普通话对照》,广州:广东人民出版社2007年版。

⑥壮族人口占比均自2020年各县第七次人口普查官方数据,相关数据见当地政府网站;语言使用情况调查源自李连进主编:《广西语言文字使用问题调查与研究》,南宁:广西教育出版社2005年版,第326、330、333、341、348、361页。

⑦“广东寨”的详细记载亦见于吴和培、罗志发、黄家信著:《族群岛:浪平高山汉探秘》,南宁:广西民族出版社1999年版,第12页。