趣说明代江南鉴藏往事

文/张立峰

人物故事图册之《竹院品古图》(局部)绢本设色 每开41.4cm×33.8cm 明 仇英 故宫博物院藏

明代时江南地区经济发达、文化昌炽,书画文玩鉴藏名家辈出,如项元汴、董其昌、文徵明、王世贞、冯梦祯、何良俊等人,皆是其中翘楚。

这些人每遇到书画真迹必斥厚资购买,哪怕是倾家荡产也在所不惜。例如,名士何良俊『家业日就贫薄,而所藏古人之迹,亦已富矣』。好古博雅、精于鉴赏的项元汴喜好古书画如同热爱美食一般,幸运的是他善于经营家业,家财丰厚,『每得奇书不复论价,故东南名迹多归之』。至于冯梦祯,则把『收买奇书或法书名画』列为每半年必行的四件事之一。

像上述这样的收藏『好事者』,在当时可不在少数。在明末小说集醉醒石中,曾绘声绘色地描写了一位不懂书画的太监,对于米芾和倪瓒『寡淡』风格的绘画,以及钟繇体的书法都不喜欢,却对画工精细、色彩绚丽的青绿山水和泥金花鸟爱不释手,『不论钱』地购藏。此种现象与今天一度流行的收藏界『鉴宝热』,可谓别无二致。

·闲来写就青山卖·

明代中叶,特别是“土木之变”后,国力大损、财计日困,以至于出现将宫中藏品折俸发给大臣的奇事。

明成化五年(1469年),御史李镕首开以书画古玩替代俸银的先例,使得大批内府珍藏的书画流落于官员之手。官员们也很无奈,只好将这些书画低价变现。对此,明代沈德符在《万历野获编》中记载得十分详细。

这些内府珍藏,可谓是以白菜价流出。“每卷轴作价不盈数缗”,“一缗”即一千钱,每件书画精品仅折价几千文钱,即便是唐宋珍迹也不例外。趁此机会,喜爱书画的成国公朱希忠及弟弟朱希孝等人大力收购,这其中就包括王羲之的《思想帖》、顾恺之的《洛神赋图》、展子虔的《游春图》,以及孙过庭的《书谱》等书画巨迹。

后来朱希忠病重,便将许多珍品字画送给一代权相张居正。张居正死后被万历帝下令抄家,他的藏品重新被籍没入内府。奈何皇帝对此并不重视,没几年这些藏品又被掌库太监偷盗出来低价售卖。随后,江南的著名鉴藏家如韩世能、项元汴等人争相购买,所获皆是精品绝品。如此一来,皇家收藏不兴,而江南收藏大兴。

明代中后期,把玩书画金石等文物成为江南文人、缙绅的主要生活意趣之一。陈继儒在《岩栖幽事》中说:“胜客晴窗,出古人法书名画,焚香评赏,无过此时。”这种小圈子的艺术鉴藏活动,原本是“一二雅人赏识摩挲”,“滥觞于江南好事缙绅”,后来逐渐流行开来。

对此,董其昌在《骨董十三说》里颇有优越感地感慨,古董其实就是古人的用具,因其有着今人难及的精良制作,所以才会被珍惜爱护、不肯轻易示人。这其中的门道,“非收藏鉴赏家不能知也”。世人只知黄金贵重,可古董瓷盘、铜瓶却价逾黄金,“故人能好骨董,即高出于世俗,其胸次自别”。

草书秋雨五律诗扇面 明 文彭

春岸归骑图扇面 明 文嘉

桂子天香图扇面 明 项元汴

明代的“儒商”也相继加入这个行列。他们把玩古董,收藏书画,研习诗文,其中不乏行家里手。“士商异术而同志”的氛围日渐浓厚,作为文化象征的书画与典籍大量进入商品市场。于是,书画价格不断攀升,文物市场也日趋火热。

有需求,自然就会有供应。在明代江南的书画艺术市场中,卖画取酬已成为惯例,唐伯虎在一首言志诗里更是明确地表达了文艺商品化思想:“不炼金丹不坐禅,不为商贾不耕田。闲来写就青山卖,不使人间造孽钱。”可见卖画取酬,在当时已是一件理所当然的事。

文徵明的长子文彭精于书法篆刻,是吴门画派的知名人物。文彭官职不高,仅为南京国子博士,俸禄微薄,需要卖字贴补家用。《花当阁丛谈》记载,文彭每天早晨起来要先书写几纸,让家中老仆拿出去卖,不久仆人就会买回米盐酒醋,“日以为常”。

·遍搜宝货尽归藏·

对于一名大鉴藏家而言,解决好鉴藏与创作的关系,或者说处理好鉴藏与市场的关系尤为重要。

集鉴藏家和大商人身份于一身的项元汴,出身世家名门,借助庞大的家族财势,年及弱冠的项元汴就已开始其收藏事业。他的天籁阁藏有许多享誉古今的书画,如韩滉的《五牛图》、李唐的《采薇图》、赵孟的《鹊华秋色图》等。除了折俸事件增添大批高古书画,项元汴的另一收藏途径则是收购吴门藏家流出的古书画及当时吴门画派的作品。

项元汴通过提供丰厚报酬、古画临摹等创作环境,吸引了如仇英等著名画家成为其“驻府画家”,直接垄断了艺术品的创作来源。仇英曾寓居嘉兴项府长达十余年,这也使得仇英中后期的绘画创作多是“订件”形式,一旦画出便很快被项元汴等人收藏。仇英的《汉宫春晓图》被项元汴以两百两白银购藏,堪称当时天籁阁藏品价格的“天花板”,连唐代尉迟乙僧的《画盖天王图卷》也仅值四十两白银。仇英临摹宋代赵伯驹的《浮峦暖翠图》也被项元汴收藏,据《真迹日录》记载,价值白银“八两”。

汉宫春晓图 绢本设色 30.6cm×574.1cm 明 仇英 台北故宫博物院藏

在收藏之初,项元汴的鉴赏力并不高明,所以他经常向有着“吴门巨眼”之称的文徵明请教。文彭、文嘉兄弟也与项元汴来往密切,他们凭借自己在书画鉴藏方面的真知灼见,给予项元汴详尽的指导。“二卷价虽高,而皆名笔。补之梅花尤吴中所慕者,收之不为过也。所谓自适其乐,何待人言?”项元汴看中某件作品,却嫌价格太高,犹豫不定,于是请文彭帮忙定夺。文彭回信,劝他果断拿下。

更多时候,文氏兄弟充当买卖中介人,为项元汴介绍别人的藏品,甚至是为他如何利用藏品谋取更多利润,出谋划策。“四体千文佳甚,若分作四本,每本可值十两。”如果将这套四种字体的千字文一分为四,则每本可值十两。文彭的这封书信涉及当时一个敏感的话题,由于书画市场繁荣,出现了古董商将成套的作品拆开分售,从而赚取更多利润的现象。

浮峦暖翠图 绢本设色 27.5cm×99.5cm 明 仇英

重屏会棋图 绢本设色 40.3cm×70.5cm 五代 周文矩 故宫博物院藏

随着项元汴声名鹊起,前来项府的各类古董商和书画掮客络绎不绝。韩世能之子韩逢禧在他为宋拓《定武本兰亭》所写的题跋中曾提到一位叫作陈海泉的职业古董商,曾以八百金将唐代卢鸿的《草堂图》、虞世南的《孔子庙堂碑》、怀素的《自叙帖》以及宋拓《定武本兰亭》等九卷真迹售于项元汴。这绝对是一次档次高、规模大的交易,交易品都是中国艺术史上的赫赫名迹。

连装裱师也参与到项元汴的收藏网络中。道士王复元曾往来于文徵明门下,后来客居项府,从事书画装裱等工作。其为人放纵,生活拮据,因此也通过为项元汴收集字画,换取钱财。陈继儒《妮古录》记载,项元汴收藏的赵孟《松江宝云寺记》,就是由王复元转卖的,而最初“其真迹曾粘村民屋壁上”,王复元只以微不足道的低价就买来了。

项元汴收藏周文矩《文会图》的过程,可谓几经波折。《书画记》记载,这幅《文会图》原为明代书法家陆深以“千金”购藏,后来胡宗宪任浙直总督,让项元汴之兄项笃寿购买此画,用来贿赂严嵩。严嵩父子倒台被抄家后,此画又收归内府。折俸事件一出,《文会图》为太尉朱希孝所得。朱希孝死后,此画又被项元汴在书画店肆中“重价购归”。

《文会图》的这段递藏过程被董其昌以跋文形式,写在图后,当时项笃寿和项元汴皆已故去,董其昌可以无须顾忌地直言往事,因而倍显珍贵。毕竟,它揭示了项氏家族一段不算光彩的往事。

停云馆帖(清拓本 局部)

玩古图 绢本设色 126.1cm×187cm 明 杜堇 台北故宫博物院藏

名家书画由于具有较高的艺术价值和市场价值,其流通递藏的目的也不再纯粹。以书画做人情的情况在在有之,连董其昌也不能免俗。

《山志》记载,松江太守仇时古与董其昌相熟。董其昌托仇时古办事,事后仇时古求字,董其昌无不应允,最后所得董其昌真迹“不下数百幅”。于董其昌而言,这是在还仇时古的人情,倘若他不是书画名家,也会想方设法求购书画投其所好。

·彼真此假俱迷人·

在明代江南书画鉴藏体系里,鉴真与作伪始终是一对主要的矛盾体。对于书画家和鉴藏家而言,这也是值得他们慎重对待的重要问题。

文徵明一向以书画成就广受世人瞩目,实不知其书画鉴别水平也极高。他与儿子文彭、文嘉常为项元汴等收藏大家“掌眼”。大藏家华夏的“真赏斋”秘籍,文徵明大半都曾过眼,并将其中的一些晋唐法书双钩刻入文氏的《停云馆帖》。

嘉靖末年,严嵩父子倒台后,文嘉奉命整理记录严氏所藏书画,撰成《钤山堂书画记》。书中对所收作品均标明收藏经过及真伪。如颜真卿《朱巨川告身》有一真一伪两本,“真本乃陆氏旧物,黄绢缜密,真佳本也”;至于伪本,“笔觉差弱,诸法皆备,亦不易得”。此书也奠定了文嘉在中国鉴藏史上的地位。明代文坛领袖王世贞在收藏时,就曾邀请文嘉代为鉴定。

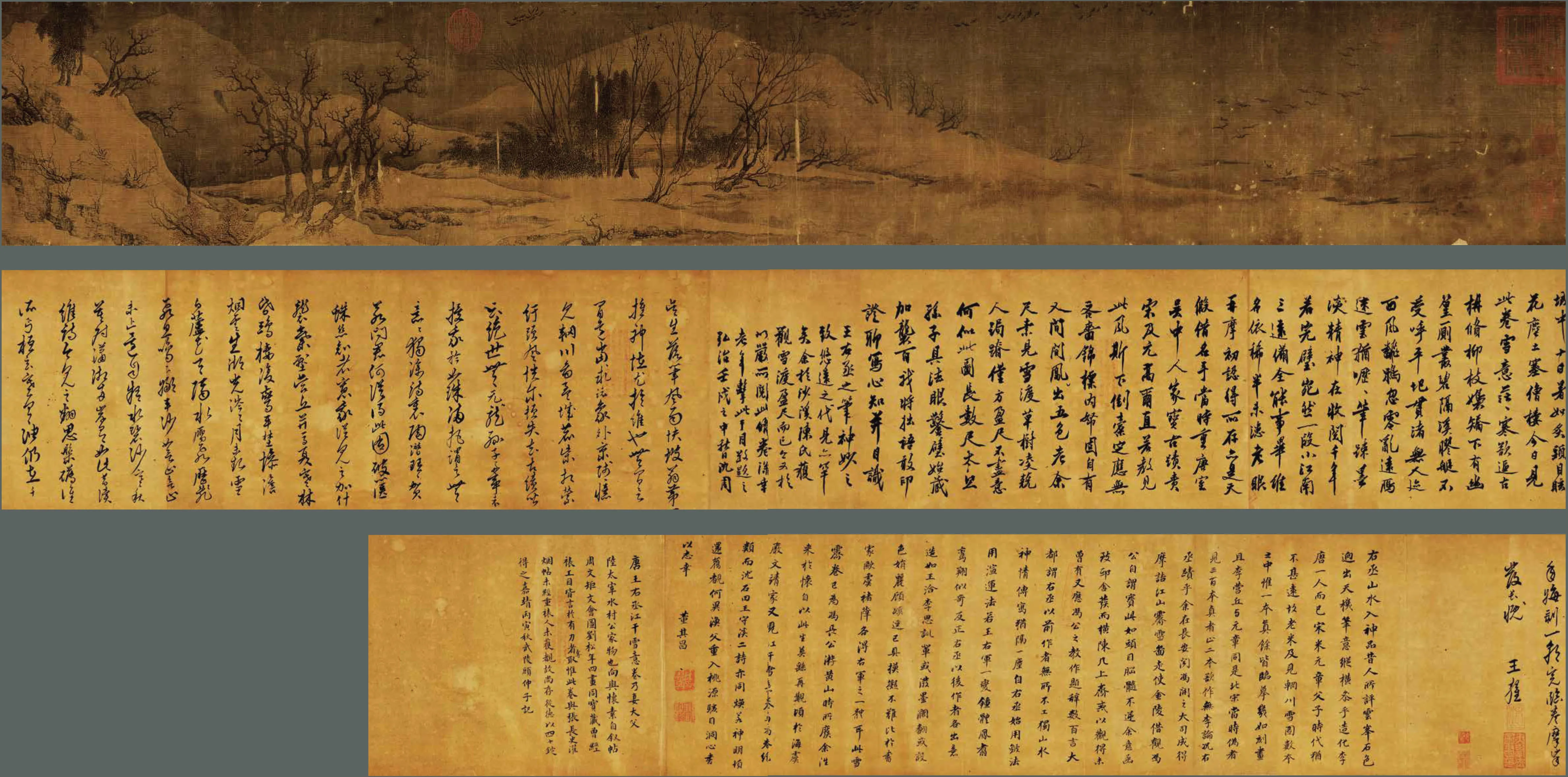

江干雪意图 24.8cm×162.8cm 唐 王维 台北故宫博物院藏

前赤壁赋 行楷书 纸本墨笔 23.9cm×258cm 北宋 苏轼 台北故宫博物院藏

《前赤壁赋》卷尾文徵明及董其昌的题跋

鉴定自然少不了与作伪等情形做斗争。道士王复元的学生朱肖海,是个书画作伪高手。沈德符曾目睹徽州富商吴心宇重金购买朱肖海伪作的情形。《万历野获编》记载,一幅《江干雪意图》被董其昌鉴定为王维所绘,大喜过望的吴心宇以八百两白银买走。可谁能想到,这竟是一幅赝品。原来在交易之前,卖家就找来旧绢,请朱肖海“临摹逼肖”,又将真迹后面董其昌的鉴定跋文割下,装裱于伪作之后。董其昌在当时已有鉴定“法眼”之号,徽商只看跋文,不查其余,自然上当。

在明代苏州的专诸巷等地,“赝笔临摹,止供贩鬻”,书画作伪已经形成一门产业。收藏家詹景凤到苏州拜访文徵明,见其中堂悬挂一幅沈周的山水画,詹景凤认定这是真迹。文徵明说,岂止是真迹,还是得意之作,自己只花了八百文钱购得,岂不便宜?詹景凤不作他想,要买下此画,文徵明却不允。后来,詹景凤“至专诸巷,则有人持一幅来鬻,如太史(文徵明)所买者,予以钱七百购得之”。由此可见,当时苏州书画作伪技术之高超。

《前赤壁赋》卷首的文彭补书

事实上,著名书画家和鉴藏家如文徵明、董其昌等也都曾参与作伪。《四友斋丛说》记载,有人请文徵明鉴定书画,虽是赝品,“先生必曰此真迹也”。人问其故,文徵明说:“凡买书画者,必有余之家。此人贫而卖物,或待此以举火。若因我一言而不成,必举家受困矣。”当时,即便有人以假画求文徵明题款,他也“随手书与之,略无难色”。于赝品的宽容态度,其实真正体现的是文徵明对贫苦文人的关照。

现藏台北故宫博物院的苏轼《前赤壁赋》卷,原为文徵明的藏品。书作卷首残缺,前36字为文徵明补书,卷后尚有他89岁时的题跋,言及补书之事。然而,文嘉在《钤山堂书画记》中明确表示,“余兄补之”,即卷首补书实出于兄长文彭之手,由此可知这是一桩明确的代笔公案。

平复帖 草隶书 纸本墨笔 23.7cm×20.6cm 晋 陆机 故宫博物院藏

平复帖卷后的董其昌题跋

代笔并非作伪,但流传后世就可能成为高级的伪作,特别是留有名人题款、印鉴的代笔之作,比伪作更加难以甄别。松江画派取代了吴门画派在画坛的主流地位以后,上海松江一带的作伪之风开始盛行,特别是伪造董其昌的字画最多。董其昌本人由于“矜慎其笔墨”,凡有请求者多请他人代笔。周亮工《读画录》中记载,董其昌家中“童仆以赝笔相易,亦欣然为题署”。这些作品流入市场,与真迹相混,书画商人趁机渔利,使得董其昌作品更加难辨真假。

由于伪作泛滥,上海松江的古董贩子张泰阶为了以假充真,特地编撰了一本《宝绘录》,专门记录伪造的名家之作。从晋代顾恺之、隋代展子虔,到宋代诸大家、“元四家”和“明四家”,书中共记录两百多件“名迹”,并宣称这些丹青墨宝都是“稀世真品”。后来经人揭穿,书中所载书画皆是伪作臆造。

书画造假到了这般地步,也算是登峰造极了。

林和靖诗意轴 绢本设色 154.1cm×64.3cm 明 董其昌 故宫博物院藏

——文徵明《致妻札》