六朝庐山诗的主题并置与审美风格衍化

罗春兰 黄小燕

(南昌大学人文学院 江西南昌 330031)

庐山在六朝思想史、文学史发展中具有重要意义。东晋北人南迁,佛教驻庐,庐山因地理位置成为南北文化交流的承载地。正如章太炎所说:“中国名山数十,自五岳及终南,青城,点苍,峨眉,近道有黄山,括苍,其地或僻左,或当孔道,而航船不得至。独庐山枕大江,蕃客俗士所易窥,其变迁乃如是,固地势然也。”[1]庐山是六朝时期各朝代的文化重地,庐山文人是庐山文化圈的主要构建者,本文通过对六朝庐山诗歌主题、诗歌意境风格的分析,以祈于六朝庐山文化内蕴的发抉有所进益。

一、六朝庐山诗界说

“六朝”最早由唐代许嵩在《建康实录》中提出,具体时间为公元222年至公元589年,指三国至隋南方的六个朝代,即东吴、东晋加上南朝的四个朝代宋、齐、梁、陈。

庐山的空间范围相较于时间而言较为复杂,不仅要考察自然地理,还得关注庐山水域和文化辐射范围,须从六朝时期庐山政治、宗教、文化等要素综合考虑。

政治上,历代庐山行政沿革情况如下:从两汉至隋庐山地域归属江州浔阳郡柴桑县;唐武德时柴桑县改为浔阳县,至五代南唐时又改为德化县;宋代时,庐山南部的星子县归为南康军,从此庐山北部仍属江州(九江)德化县,而南部则属南康军星子县,直到民国均为二府两县分治。从庐山的行政沿革来看,六朝时期,庐山归属于江州浔阳郡柴桑县。

六朝的一些地志和游记中记载了庐山具体地理位置与现代地理图册相差不大。现代地理图册上庐山山脉大致呈南北走向,且跨度较广,东临鄱阳湖,北部与长江相望。晋孙放在《庐山赋》中记载庐山在浔阳郡南部,为九江重镇,临近彭蠡湖。慧远入山之后对庐山进行过详细的考察,其《庐山记》详细记述了庐山的地理位置:“山在江州浔阳南,南滨,北对九江。九江之南为小江,山去小江三十里余。左挟彭蠡,右傍通州,引三江之流而据其会。”[2]王彪之的《庐山赋叙》和孙放的《庐山赋》几乎散佚,仅在他人文章寻得只言片语,具体的文章面目何如,今不可知。在他们的文章中,可知六朝时期庐山的大体位置:庐山位于江州浔阳城南部,山峰高而险;北部与九江相对,左边为彭蠡湖,右面则依傍通州,引来三江之水汇聚于此。

庐山地域地理上的具体范围及空间大小,相关志书只介绍庐山的山脉、山体、山麓等,据吴宗慈《庐山志》记载:“庐山突起于鄱阳湖入江之处,濒湖西北岸,巍然独立,自东北而西南,连亘五十余里,宽可二十里。”[3]庐山在鄱阳湖入长江处,在湖的西北岸,东北西南走向,山脉长五十多里,宽约二十里。清代毛德琦在其《庐山志》中引《南康旧志》对庐山地域范围做过描述:“在城南二十五里,古南鄣山,……其支东北行三数十里,尽乎南湖嘴。其折而西,则尽乎湓浦,蜿蜒蝉联,绵亘五百里。”[4]由以上材料可知庐山的山脉长度及宽度范围较广,与长江、鄱阳湖相连。

庐山地区文化所辐射的范围较广且地域并不明晰,本文主要依据文人诗歌中吟咏或提及的与庐山相关的自然景点和人文景点进行判断。六朝庐山诗文中所提及的景点是庐山空间范围的重要佐证,如石门、石镜、落星石、秀峰、东林寺、简寂馆等景点。

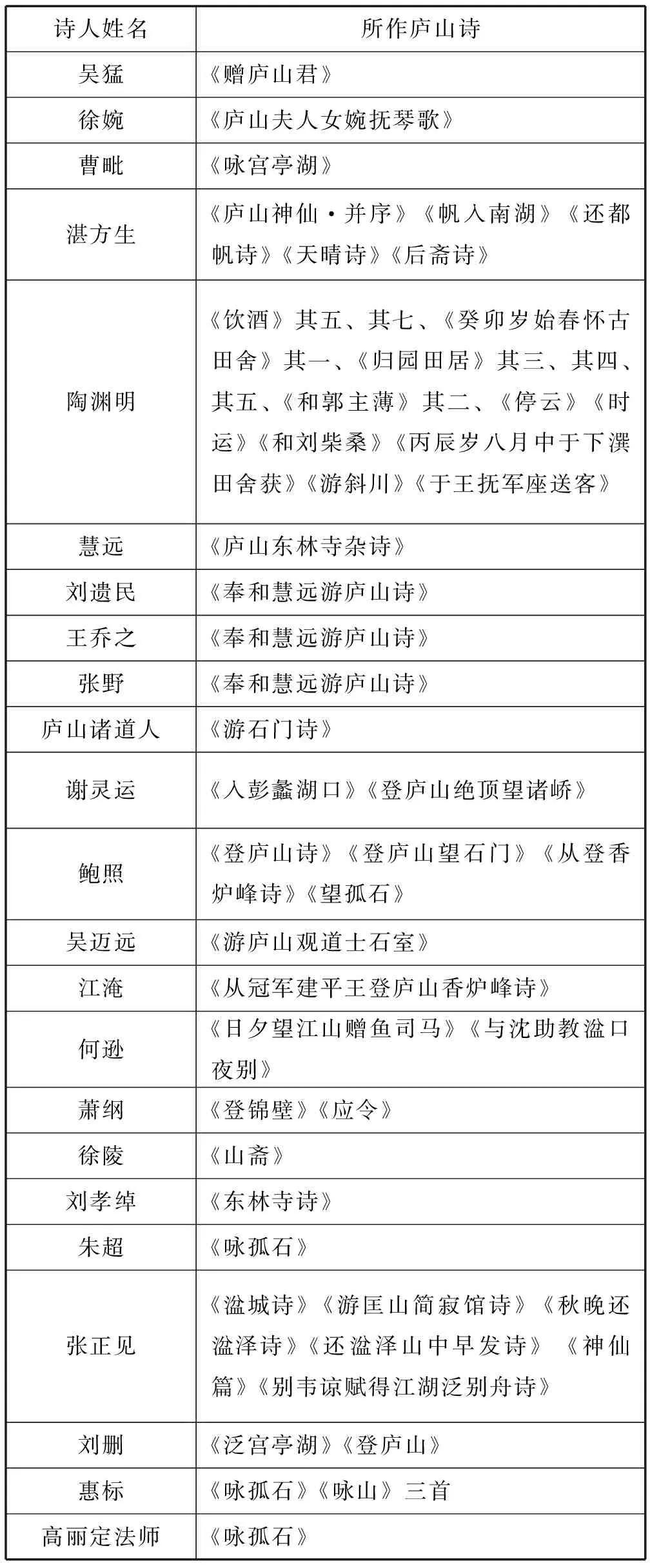

本文中的六朝庐山诗指向为作于公元222年至公元589年这个时间段内,吟咏庐山地域自然景物及文化景点的诗歌,主要以逯钦立《先秦汉魏晋南北朝诗》(1983)为蓝本,结合其它总集、别集及史料文献,通过诗题、诗人生平行迹与诗歌吟咏内容相结合统计得六朝庐山诗共53首,史书可考证的诗人共23人,附表如下:

表1 六朝庐山诗汇总表

二、佛玄之咏、山水之叹和归隐之志——六朝庐山诗歌主题构成

六朝庐山诗歌是山水、田园、佛道玄言相杂糅,呈现为主题并置之态。因六朝庐山诗创作者身份和阶层、创作心态的差异,所描绘庐山之景也各不相同,不同阶段的诗歌创作者吟咏主题有所偏向,大致可分为佛玄之咏、山水之叹和归隐之志三类。

(一)佛玄之咏

六朝时期的庐山佛道二教并存,六朝庐山诗歌部分创作者是宗教人士或密切接触佛玄二学之人,庐山神仙之说及佛玄二学被记录进诗歌当中,这些诗歌吟咏的主题以佛玄义理为主。晋宋时期,文人名士好清谈,乐山水,庐山地域文人受老庄思想的影响,玄言与山水进入诗篇之中,六朝庐山玄言诗歌主要吟咏其神仙传说和玄学义理。

六朝时期的一些书籍中记载了庐山的神仙传说且有相关的诗歌留存,吴猛遇庐山神君、庐山夫人女婉抚琴等传说被记入志书或志怪小说当中。吴猛是庐山道士之一,关于其生平记述较散,《庐山道教史》综论各说:“吴猛,字世云,濮阳人,吴国后期担任西安(今武宁县)令,可能担任过太子舍人之职。吴国灭亡后落职,因而居住在分宁(今修水县),所以有的资料称他为豫章人(分宁属于豫章郡)。”[5]郦道元在《水经注》中载入张华在《博物志》中吴猛遇庐山神君的传说,并留存《赠庐山君》一诗,其诗云:“仰瞩列仙馆,俯察王神宅。旷载畅幽怀,倾盖付三益。”[6]这首诗先是由人们口耳相传,然后被收录进书籍当中,应该是最早的庐山诗。此诗描写的是庐山山神的仙馆神宅,宽阔深旷能载诗人幽怀,能让人体悟三益之境。逯钦立在《先秦汉魏晋南北朝诗》中收录了《庐山夫人女婉抚琴歌》一诗,注明此诗出自东晋祖台之的志怪小说集《祖台之志怪》的一折故事,诗云:“登庐山兮郁嵯峨,晞阳风兮拂紫霞。”[7]此诗歌出于志怪小说,逯钦立将其归入神鬼诗中,记录庐山神仙之诗,诗中描写了庐山的山势嵯峨、风烟云氤、琴声不绝,诗句哀婉缠绵,以兮字复叹。

湛方生的《庐山神仙》其诗云:“吸风玄圃,饮露丹霄。室宅五岳,宾友松乔。”[8]玄圃,传说是昆仑山顶,泛指神仙之境;丹霄,指绚丽灿烂的天空;五岳是封建帝王封禅祭祀之地,被认为是群仙住所。玄圃、丹霄、五岳都可泛指仙境,而中国的神仙之说源于道家,诗人用这些词语形容庐山,加之序言中的神仙之说,显然是把庐山当做仙境。这首诗中多为玄咏,未见山水之姿,未摄入佛家之语,此诗极有可能作于庐山慧远教团形成之前,诗中以道家仙话系统中的语言描绘庐山之景,是魏晋游仙诗的承续。南朝刘宋诗人吴迈远的《游庐山观道士石室》:“蒙葺众山里,往来行迹稀。寻岭达仙居,道士披云归。似着周时冠,状披汉时衣。安知世代积,服古人不衰。得我宿昔情,知我道无为。”[9]诗歌语言锤炼,准确精细,诗人描写了人迹稀少、仙气飘飘的道士石室,发出年寿有尽,仙道无为的感叹。

六朝庐山佛理诗的主要创作者是慧远及其弟子。慧远是东晋清谈的中心人物之一,他入庐山寻神问道、修建佛寺,刘遗民、王乔之、张野等人围绕其旁,他们以山水为伴,以诗文释佛教之理。慧远的《庐山东林寺杂诗》是最具代表性的庐山佛理诗,其诗云:“崇岩吐清气,幽岫棲神迹。希声奏群籁,响出山溜滴。有客独冥游,径然忘所适。挥手抚云门,灵关安足辟。流心叩玄扃,感至理弗隔。孰是腾九霄,不奋冲天翮。妙同趣自均,一悟超三益。”[10]崇岭高岩处烟气缭绕,幽深的洞穴中有神仙居住过的踪迹,各种声音齐发凑成稀有之声,山涧中水声滴滴作响。有客独自游览至此,径直而走忘了所往之地,挥手抚摸云门,顿悟的关口何须疏通打开。浮动的心扣动玄奥的门户,感悟与其理无阻隔;腾跃九霄不用振翅之羽,在妙趣的佳境之中无欲无求,各种所趋居于均衡状态,顿悟远超越三界享乐。

刘遗民、张野、王乔之与慧远等人畅游庐山之境,作《奉和慧远游庐山诗》,三人所和之诗如下:

理神固超绝,涉粗罕不群。孰至消烟外,晓然与物分。冥冥玄谷里,响集自可闻。文峰无旷秀,交岭有通云。悟深婉中思,在要开冥欣。中岩拥微兴,□岫想幽闻。弱明反归鉴,暴怀傅灵薰。永陶津玄匠,落照俟虚斤。[11](刘遗民)

超游罕神遇,妙善自玄同。彻彼虚明域,暧然尘有封。众阜平寥廓,一岫独凌空。霄景凭岩落,清气与时雍。有标造神极,有客越其峰。长河濯茂楚,险雨列秋松。危步临绝冥,灵壑映万重。风泉调远气,遥响多喈嗈。遐丽既悠然,余盼觌九江。事属天人界,常闻清吹空。[12](王乔之)

觌岭混太象,望崖莫由检。器远蕴其天,超步不阶渐。朅来越重垠,一举拔尘染。辽朗中大盼,回豁遐瞻慊。乘此摅莹心,可以忘遗玷。旷风被幽宅,妖涂故死減。[13](张野)

参与慧远结社立誓活动、畅游庐山的文人远不止刘遗民三人,期间相与唱和的诗作应不少,现仅存以上三首诗歌。三人的《奉和慧远游庐山诗》从诗名可看出,是庐山文人游山期间的群体唱和之作,诗中对庐山地域的山谷、峰岭、云烟、树木等自然之物进行描写,深谷云环雾绕、峰岩高危险峻、林间清风拂树、谷中清泉滴响这些景色与慧远《庐山东林寺杂诗》中描写的山水相似,都为幽境玄览之作。诗中多用神、玄、虚、超、冥等字形容庐山之景,这些字词也多为佛学与三玄中常用字词,庐山之景在诗中亦多了神秘、玄奇之色。这三首诗是群体游山唱和之作,游山途中山光水色自入诗中,受文化环境影响,诗中佛玄气息甚浓,诗中透露出清幽孤寂的自然之美。

(二)山水之叹

对庐山地域山水之姿的描绘,自是应有之义。庐山因山水自然的奇美峻秀而闻名于世,湛方生、陶渊明、谢灵运、鲍照等一众善写山水的诗人都曾描绘庐山之景,留下多篇作品。

湛方生《帆入南湖》《还都帆诗》《天晴诗》三首诗中的庐山之景:“白沙净川路,青松蔚岩首。”“高岳万丈峻,长湖千里清。白沙穷年洁,林松冬夏青。”“屏翳寝神辔,飞廉收灵扇。青天莹如镜,凝津平如研。落帆修江渚,悠悠极长眄。清气朗山壑,千里遥相见。”[14]万丈庐岳耸立,川中白沙洁净,岩上青松丰茂,青天莹亮如镜,林间松木冬夏常青,山壑间清气郎朗,诗人用简单的字词描绘庐山的山林、江川、天空,刻画了一个令人向往的清新之境。陶渊明《游斜川》一诗:“气和天惟澄,班坐依远流。弱湍驰文纺,闲谷矫鸣鸥。迥泽散游目,缅然睇曾丘。虽微九重秀,顾瞻无匹俦。”[15]天空清澄,水流轻缓,鱼儿急游,空谷鸥鸣,生机盎然;放眼望去湖水深广,山丘高耸,恬淡祥和,使人心驰神往。

谢灵运、鲍照笔下的庐山色彩明丽、形态清晰。如谢灵运《入彭蠡湖口》:“客游倦水宿,风潮难具论。洲岛骤迴合,圻岸屡崩奔。乘月听哀狖,浥露馥芳荪。春晚绿野秀,岩高白云屯。千念集日夜,万感盈朝昏。攀崖照石镜,牵叶入松门。三江事多往,九派理空存。灵物郄珍怪,异人秘精魂。金膏灭明光,水碧辍流温。徒作千里曲,弦绝念弥敦。”[16]诗人走水路至浔阳,彭蠡湖口风急水险、月朗猿嚎、露满花瓣、晚春野绿、高岩云飘,这些景象使他感慨万千。登上庐山东边的石镜山,进入松门山,想到三江的传说,九派的玄理,灵物珍怪藏起自身的精神魂魄。水中的金膏、水碧都能灭明光、止流温;作千里曲消忧,曲罢更忧。又如《登庐山绝顶望诸峤》中的庐山山岩危立、峰岭重叠、高树密布、终年积雪,峰回路转处总会给人惊喜,这是庐山风景的动人之处,令人流连忘返。鲍照笔下的庐山山水不似谢灵运笔下那般清新可爱,他诗中的景色雄奇险峻,一字一句都显示着庐山的壮丽之美,如“千岩盛阻积,万壑势廻萦。巃嵸高昔貌,纷乱袭前名。洞涧窥地脉,耸树隐天经。”“高岑隔半天,长崖断千里。氛雾承星辰,潭壑洞江汜。”[17]诗中描写庐山瀑布乱水飞溅,山路崎岖不平,悬崖沟壑萦回,洞涧深不见底,高树遮天蔽日,山峰之间云雾迷蒙;炎炎夏日山中结冰雪,夏天生长的树木冬日繁茂,鹍鸟晨鸣,猿猴夜啼。

南朝陈诗人张正见隐居庐山期间,创作了不少吟咏庐山景色诗歌。其写景诗中加入了个人情致,又逢近体诗成型之前,较为独特,其《湓城诗》《游匡山简寂馆诗》《秋晚还湓泽诗》《还湓泽山中早发诗》《别韦谅赋得江湖泛别舟诗》五首诗是庐山地域的吟咏之作,诗句简洁,意境明净透彻,虽有雕刻但并无斧凿之痕。如《湓城诗》:“匡山暧远壑,灌垒属中流。城花飞照水,江月上明楼。”[18]语言简练,诗歌所刻画的意境极具画面感,优美而静谧。南朝陈释惠标的《咏山》其一诗云:“灵山蕴丽名,秀出写蓬瀛。香炉带烟上,紫盖入霞生。雾捲莲峰出,嵓开石镜明。定知丘壑里,併佇白云情。”[19]诗中的香炉峰含烟而上,晚间云霞如同紫色车盖一般升起,烟雾从莲峰出,高峻山崖之后就是石镜。诗人描写了烟云笼罩下的庐山,蕴丽秀美。

(三)归隐之志

借庐山之咏表达隐逸之志,也是六朝庐山诗最为常见的内质。庐山隐逸诗通常以自然环境入手,表现诗人归隐、慕隐之志。六朝文人通常将隐居地点选在有山谷、小村、江河、湖泊等风光秀丽、人迹罕至之地,庐山的自然条件显然是隐居佳处。陶渊明、张正见的庐山诗中表露的隐逸志向较为明显。

六朝隐士大多为佛教、道教中人,他们舍家弃友,归于山林。慧远的追随者刘遗民曾邀请陶渊明隐居庐山,与尘世彻底割离,陶渊明在《和刘柴桑》对此做出了回答:“荒涂无归人,时时见废墟。茅茨已就治,新畴复应畲。谷风转凄薄,春醪解饥劬。”[20]与亲友聚堂欢笑、远离官场、修葺茅屋、治理新田、春醪解饥、耕织自用是陶渊明自身的隐居生活,声誉名利皆为空谈,《归园田居》其四中也表达了相同的观点,远离官场,不沽名钓誉,便可得到自由。

老庄式与世人隔绝的山林生活一直被视为隐居生活的典范,陶渊明的隐居生活与其全然不同,在他诗歌中极力表现归隐后与亲朋相交的日常活动。《归园田居》其五:“怅恨独策还,崎岖历榛曲。山涧清且浅,遇以濯吾足。漉我新熟酒,双鸡招近局。日入室中闇,荆薪代明烛。欢来苦夕短,已复至天旭。”[21]庐山的景致也在他的隐居生活里展现出来,山路曲折崎岖狭窄,道边草木露水沾湿衣裳;山涧清浅,可以洗足。种豆南山、荷锄而归这些日常农事劳动,还有“漉我新熟酒,双鸡招近局”中的邻里之乐。

不少六朝文人羡慕陶渊明式的隐居生活,南朝陈张正见曾因躲避战争隐居于庐山,他的庐山诗虽以山水描写为主,但是在不少诗中点出羡陶之情。他在《秋晚还湓泽诗》《神仙篇》二首诗中写到“自有东篱菊,还持泛濁醪”“浔阳杏花终难朽,武陵桃花未曾落”,诗人渴望过东篱菊下饮酒,悠然地望着南山,远离庙堂,自由自在的隐居生活。

佛玄、隐逸、山水三种主题同存于六朝庐山诗中。六朝庐山诗表达了探佛悟道、隐逸、离别等情思意蕴,但山水自然是其中常见之意象,是构建诗歌意境、表达诗人情感的重要手段。

三、从空明宁静、古朴自然到清新质灵、雄奇壮丽——诗歌风格三重变奏

因时代思潮不同、创作群体不同,六朝庐山诗诗歌意境风格也有着明显的差异,随着时代风潮的变化而变化,佛理、玄言、隐逸、山水景点是六朝庐山诗歌吟咏的的主要内容,以慧远教团、陶渊明、谢灵运、鲍照为代表,六朝庐山诗歌意境审美风格大致呈现出从空明宁静、古朴自然到清新质灵、雄奇壮丽的变化过程。

(一)佛玄初蒙,空明清净

六朝庐山诗以佛玄发端,呈现空明清净之态。初期的庐山诗人与此间山水结缘,在佛玄思想的影响下,其诗歌意境与佛道二家讲求的虚无、空寂相合。“晋宋人欣赏山水,由实入虚,即实即虚,超入玄境。”[22]庐山作为其欣赏对象,文人总是由客观的山水自然进入虚无缥缈的玄幻之境,时虚时实,虚实之间发玄远之思,沉冥其中。湛方生的《庐山神仙》诗是六朝庐山地域最为典型的玄言诗,对于风景的描摹以概括性语言为主,其诗并未展示山水自然的客观具体的形貌,而是呈现玄幻飘逸的境象,虽为实境而似虚境。

“由怀澄观道获得的空明鲜亮的意象,几乎成为东晋早期山水诗共同的特点。”[23]庐山地域山水佛理诗的创作者将山水自然视为阐佛悟佛的工具,山水在创作主体的思想交流活动中与诗歌发生融合。庐山莲社成员宗炳在《画山水序》中云:

圣人含道映物,贤者澄怀味像,至于山水,质有而趣灵。……夫圣人以形道法,而贤者通;山水以形媚道,而仁者乐。不亦几乎?……夫以尽目会心为理者,类之成巧,则目亦同应,心亦俱会。应会感神,神超理得。虽复需求幽谷,何以加焉?又神本亡端,栖形感类,理入行迹。诚能妙写,亦诚尽矣。……圣贤暎于绝代,万趣融于神思。余复何为哉,畅神而已。[24]

庐山教团中人认为山水之形貌,足以媚道;心诚则理通,山水游览,在于畅神,达到自然和生命个体的融合,以山水之媚姿牵引出佛家之义理,具体表现在其诗歌当中。慧远、刘遗民等人所作的庐山诗中,体现为以山水形体促进佛玄体悟。在《游石门诗》序言中云“因咏山水”而游,在名义上将山水正式纳入诗歌的题材当中,但是在具体的诗歌创作当中“山水”并没有成为独立的审美对象,而是佛道中人参悟佛法和表达义理的手段和工具,其诗以佛玄之谈为旨。《庐山东林寺杂诗》《奉和慧远游庐山诗》《游石门诗》皆以参悟佛理为主,仅用只言片语描绘庐山景致,山水本体在这几首诗歌中并不突出,山岩、瀑布、峻峰以“长”“茂”等描述性字句带过,营造出虚空、幽冥的环境;神迹、冥游、玄扃、九霄、超游、虚斤等佛教用语在诗中使用尤为频繁,且诗的结尾处多为冥游、神游之后所悟之理。“崇岩吐清气,幽岫棲神迹。希声奏群籁,响出山溜滴”[25](慧远),“长河濯茂楚,险雨列秋松”[26](王乔之),用吐、棲、奏、濯等动词,强劲有力,赋予诗境动态美;用崇、幽、希等词形容自然之物,造空幽之境。整体上观庐山教团所作诗之全貌,山水色彩黯淡、山形地貌轮廓未出,环境留白较多,佛教义理融于其中,呈现出虚静空明的意境。相较于前期的兰亭诗而言,庐山佛理诗中的山水形体更为具象明朗,而佛家讲求的涅槃、超悟等义理通过诗歌具体展现出来,在受佛教思想影响的诗歌中以山水为框架建构的诗境呈现出空明宁静之态。

(二)山水渐入,古朴自然

六朝庐山诗由玄言佛理转向灵动山水诗之前的呈现为古朴自然的意境,以陶渊明、湛方生的庐山诗为代表。陶渊明从小熟读儒、道两家的典籍,从其人生活动轨迹来看,受道家文化影响更深。慧远、刘遗民曾经邀请陶渊明参加莲社活动,其诗歌《神影形》三首诗中采用了慧远《形尽神不灭论》中提到的概念,他在一定程度上受到庐山佛教义理影响。陶渊明在《游斜川》序言中言“彼南阜者,名实旧矣,不复乃为嗟叹”,作为庐山地域的本土居民,山水景色于他而言是生活中最为寻常之景。陶渊明在隐居期间创作了大量诗歌,其诗歌的主体是田园生活的点滴,山水作为他隐居生活中的常见之物,在他创作诗歌时山水自然往往会无意识地自发地进入到诗歌当中,山水虽然未作为单独的审美对象进入其审美领域,但是从他的诗歌中可以看出文学领域的山水审美意识在上升。

陶渊明的诗歌虽以田园诗为主,但是在其诗歌中亦涉及山水描写,山水诗与田园诗在唐代才合二为一,陶诗可以算是田园山水诗的最初形态。陶渊明在描写景物时往往采用比兴手法,用其日常生活中常见的景物比拟某件事物或自身志向,如山泽、青松、归鸟等等,诗歌风格较为鲜明独特。陶渊明将日常生活中的所见之景诗化且不着痕迹,诗歌中描绘的山水形态寻常且常见,并未凸显庐岳高耸入云之态,而是将笔墨投注于天空与溪流之中,诗歌意境显得平淡而自然,宁静而古朴。如《游斜川》诗云“气和天惟澄,班坐依远流。弱湍驰文纺,闲谷矫鸣鸥”[27],天澄风和,鱼潜鸥翔,斜川之游途中充满了生机和自由。

湛方生长期寓居在庐山地域,庐山的山川河流也是其常见之景观,在《还都帆诗》《帆入南湖》《天晴诗》《后斋诗》四首诗中以简洁的笔墨描绘庐山地域的山水景致,白沙、青松、青天等意象将庐山之色染出,长河、川路、凝津、清气等词不仅将庐山轮廓简单勾勒出还塑造了澄澈疏朗的庐山之境。湛方生的庐山写景诗歌中所呈现的意境风格与陶渊明庐山诗相似,其中的山水之景未见刻意雕琢之迹,以表现个人感受为主,以自然为旨归的诗中呈现出澄澈古朴之境。

(三)声色大开,清新壮丽

东晋末期的慧远、刘遗民、陶渊明等人的诗中山水刻画已经具有一定的规模,有部分佳作,吟咏山水的观念日趋加强。至南朝,刘宋时期山水诗逐渐走出佛玄理窟,在诗歌史上大放异彩,庐山诗之审美风格亦在变化,“谢鲍”的庐山诗呈现出清新灵巧、雄奇壮丽的意境。

作为山水诗发展过程中最重要人物,谢灵运的全部诗歌都是以山水诗为主体,模山范水,专词研句,精细雕刻。自谢灵运起,山水作为独立的题材正式进入诗歌当中。其庐山诗运用大量笔墨刻画山水,全方位、全角度描写庐山崇岩、险峰、峻岭、幽谷,分门别类地罗列自然景点,力图构造出包罗万象的山水图景。庐山玄言诗、佛理诗时期的山水以静态冥游为主,谢灵运在诗中充分展示了庐山自然界动态之美,在山水间行走、流连、观望,山环路绕、风起云动、鸟鸣瀑响皆入其诗,山水自带的生气亦进入诗中,诗境中具有别样的情致,在繁复的笔墨中诗歌意境却清新质灵,诗中的山水之态尽显可爱,被诗人赋予不同的情感。长期在玄言佛理笼罩下的山水从此走出“理窟”,回归抒情言志,往后谢朓、何逊、沈约等人受其影响大量写作山水诗。

与谢灵运、谢朓等人清新灵巧的诗境不同,鲍照笔下的庐山诗较为独特,他以对比强烈的词语形容自然景物,在视觉上形成强有力的冲击效果,如《登庐山诗》云“洞涧窥地脉,耸树隐天经”[28],洞涧与耸树,地脉与天经,两组意象形成鲜明对比,窥、隐两个动词的出现将两组意象的距离拉远。鲍照所作庐山诗歌中的意象不仅在外形上有长短高低的对比,还存在色彩对比,如“青冥摇烟树,穹跨负天石。霜崖灭土膏,金涧测泉脉”[29],青冥、霜崖、金涧形成色彩上的差异。鲍照山水诗在语言上亦别具风格,方东树在《昭昧詹言》中云:

作诗,本领是一事,气格体势文法是一事,句法字法是一事。……欲学明远,须自庐山四诗入,且辨清门径面目,引入作涩一路,专事炼字炼句炼意,惊创奇警生奥,无一笔涉习熟常境。杜、韩于此,亦所取法。[30]

鲍照的庐山四诗,用词险怪奇崛、豪放雄迈,塑造了雄奇壮丽、气势恢弘的庐山盛景图,此种语言风格为李白所继承并在唐代诗坛大放异彩。

四、结语

佛玄之咏、山水之叹和归隐之志,是六朝庐山诗甚至是几乎所有庐山诗均吟咏过的主题,在庐山这一言说空间中,历朝历代的诗作就主题而言并无太大的变化,基本上就涵盖了这三个方面,而就庐山诗所塑造的艺术境界、所形成的艺术风格而言,在不同的时间段却有不同的呈现,有着历时性的变迁。

六朝庐山地域诗歌始于玄言佛理,最终归于山水田园,或以景悟理,或借景抒情,创作者基本上秉持着归于自然,与万物同化的态度。六朝庐山诗是文人在自然界中体悟出的艺术作品,诗人对山水的刻画以及自身审美趣味趋向启发了后世诗人。以慧远为代表的庐山僧人,将佛法与诗歌相融合,其“形神说”影响了后世的审美及文论;湛方生、陶渊明笔下的简洁山水灵气十足;谢灵运、鲍照诗中精雕细刻的庐山之景,山水之景的呈现方式及描摹之法对后世山水诗的创作意义重大,唐代山水田园诗派在此基础上,创作出独具个性和风格的诗歌。通过分析庐山诗歌中的景物描写,有助于理解诗人的情感表达,利于提升学术界对庐山诗歌的关注度,利于庐山诗歌的保存与继续创作。