符际翻译视角下的妈祖文化影像重构

——以电视剧 《妈祖》 为例

翁蜜娟

( 莆田学院 外国语学院, 福建 莆田 351100 )

2009 年, “妈祖信俗” 被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录, 这意味着妈祖文化走上了世界舞台。 《妈祖》 是第一部讲述妈祖生平故事的电视剧, 以在福建莆田民间广泛流传的传说为蓝本, 呈现了一个善良、 聪慧的海边少女——林默成长为海神的历程。 该剧开创了以妈祖文化为主题的影视剧的先河, 激发了广大民众对妈祖文化的关注。 在全球化愈演愈烈的趋势下, 推动中国传统文化 “走出去”, 让其为世界人民所了解和认可是新时代文化建设的要求。

妈祖传说的表现形式异彩纷呈, 主要有莆仙戏、 舞蹈、 民歌、 庙宇、 神像、 绘画、 妈祖信俗仪式等。 但这些形式往往受限于地域空间和传播方式, 加上莆田方言又是一门独具特色、 晦涩难懂的闽语方言, 使得妈祖文化的传播长期以来被局限在相对稳定、 有限的群体之内。 此外, 妈祖传说多以民众口耳相传为主, 在漫长的流传过程中, 传播者和受众之间不同的认知、 表达和理解能力让妈祖传说缺乏稳定性和连续性。 再者, 新生代的民间传统文化意识淡薄。 以上因素都一定程度上制约了妈祖文化传播的广度和深度。 现代传媒方式的多样化为妈祖文化传播突破传统的传播方式、 打破时空的限制提供了新的机遇。 正如Torresi 所提出的, 新的传媒方式, 比如影视剧、视频游戏、 传媒广告等, 对新生代的思想和行为影响巨大[1]。 随着时代的变迁, 妈祖文化传播的方式也发生了与时俱进的变革, 学者们也对此进行过研究, 比如曾伟通过田野调查探讨妈祖文化的仪式传播[2]; 王福梅探讨如何转变传统传承模式, 充分利用现代信息技术手段来传承妈祖信俗[3]。 虽然妈祖文化以各种缤纷的艺术形式存在, 但是从符际翻译角度对影视剧里妈祖文化传播的研究却还未得到学者们的广泛关注。 近年来从符际翻译的视角探究中国经典文学故事的多模态形式的改编以传播中国传统文化的论文也寥寥无几, 如蒋梦莹等以符际翻译和相关文化翻译理论为理论支撑, 探讨小说 《妻妾成群》 《大红灯笼高高挂》 怎样凭借其他媒介如英文译本、电影版本以及芭蕾舞剧版本再现原著[4]; 吴平借助符际翻译理论对 《骆驼祥子》 英译本封面的多元化进行了研究[5]; 吕金妹等以 《活着》为例, 探讨了中国本土文化传播的符际翻译策略[6]。 可见, 从符际翻译视角研究电视剧 《妈祖》 的改编是拓宽传统翻译理论框架的实践运用, 对推动符际翻译在发扬传播中国传统文化的实践运用具有积极的意义。

一、 符际翻译运用的不等值转换

翻译是一种跨语言、 跨文化的交际活动。 翻译三分法——语内翻译、 语际翻译、 符际翻译,是由翻译学家罗曼·雅各布森(Roman Jakobson)基于符号学做出的一个开创性的突破, 他将符际翻译定义为 “用某种非语言符号系的符号来解释语言符号”[7]。 符际翻译不再拘泥于传统翻译研究的形式, 而是以非语言符号和语言符号之间的相互转化为研究对象, 例如语言符号与建筑物、 电影、 电视剧、 戏剧、 音乐、 图画、 舞蹈等各个不同媒介之间的转化。 Madeleine Campbell联合Ricarda Vidal 共同编撰的Translating Across Sensory and Linguistic Borders-Intersemiotic Journeys Between Media是符际翻译理论较新的研究成果,探讨了其促进文化素养的潜能[8]。 相比传统意义上形式单一的语际翻译, 符际翻译的开阔性与包容性向翻译研究学者铺设了更广阔的研究舞台, 对符际翻译应用的研究的重要性不容小觑。

然而, 正如王晨爽所提到的, 不同艺术形式之间的符号差异性决定了这两种符号无法做到等值转换[9]。 妈祖传说以口头语言形式流传, 质朴、 生动, 但随意性较强, 没有以书面文字固定下来, 不同的传播者会有不同的解读, 且各个传说都是独立存在的片段式故事, 彼此之间缺乏衔接性。将这种多版本的零散的口头传说整理成连贯通顺的文字, 再把文字以视听符号呈现出来, 不可避免地会造成意义上的不等值转换。 具体表现如下。

其一, 语言符号具有模糊性和抽象性, 听者或者读者对描述的画面的感知往往因自己不同的文化背景和经验意识而建构出不同的场景。 影视则是通过具象符号建构的情境来表达意义[10]。与语言符号相比, 视听符号给观众带来更加直观和形象的画面和音效, 它可以借助各种高科技的视听符号还原或重建语言符号, 使人物形象更加具体、 丰满。 因此, 如何成功地把握好语言符号的抽象性和妈祖人物形象的具象化之间的不等值转换是影响妈祖文化影像重构能否成功的重要因素之一。

其二, 要使影视剧具有传播的功能和意义,就需要使情节、 演员、 观众处于共同的经验范围内。 “妈祖传说” 具有一定的地域性, 为了使电视剧 《妈祖》 的结构和情节更容易被观众所接受, 在符际翻译的过程中对叙事模式也进行了重组, 削弱了传说中 “神” 的传奇, 着重了 “人性” 的笔墨。 叙事模式的不等值转换在妈祖文化的传播致效作用上也举足轻重。

其三, 翻译研究的理念由传统的语际翻译发展到集 “改编、 编选、 重写” 的符际翻译, 其关注点也从 “注重语言信息的对等传递” 转移到 “关注译后影响”。 吴赟强调通过后翻译促进中华民族各形态的文化成果与世界进行积极的交流与对话[11]。 民间传说往往体现出人类共同的价值观, 通过符际翻译将民间传说中的中华文化提炼出来并升华, 而不只是单纯地停留在传说的“故事性” 表面, 是符际翻译应用于将民间传说改编成影视剧实践的意义所在。 随着时代的发展, 民间传说中所蕴含的文化意蕴也必定会被赋予新的时代内涵, 引发妈祖民间传说和妈祖文化内涵影像重构之间的不等值转换。

语言符号和视听符号作为两种不同的符号系统, 两者的转换必定会产生不对等。 因此, 充分掌握两种符号系统的共同性和差异性, 对实现两者之间的顺畅转换至关重要。

二、 符际翻译在电视剧 《妈祖》 里的运用

艺术的表现形式异彩纷呈, 如歌曲、 舞蹈、戏剧、 影视剧、 雕塑、 建筑、 绘画等。 正因为不同的艺术表现形式之间是相互交叉、 融会贯通的, 同一个故事可借助符际翻译呈现出不同的艺术形式。 本文将以符际翻译为理论指引, 基于妈祖文化影像重构中面临的三个不等值转换问题,相应地从妈祖形象的具象化、 叙事模式的重构、妈祖文化内涵的延伸三个方面探究电视剧 《妈祖》 如何成功地运用符际翻译传播妈祖文化。

1. 妈祖形象的具象化

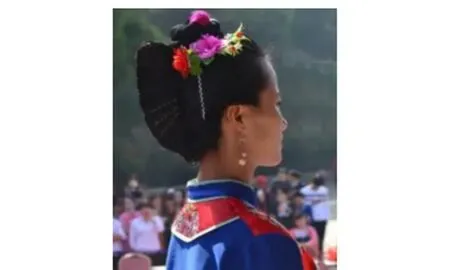

人物形象设计是视听符号受众最先接触的视觉画面, 其重要性不言而喻。 符际翻译凭借视听符号的优势, 通过对人物进行可视化塑造, 来弥补文字符号具象性的不足[9]。 湄洲女性的穿着打扮极具辨识度, 与他们长期生活在海边形成的的日常生活习惯密不可分。 湄洲女性的发髻形状独特, 形似帆船, 一袭蓝色的大海裳, 搭一条红黑配色的裤子。 这种特色鲜明的服饰蕴含了人们对 “海上女神” 的崇敬和对渔民平安返航的美好愿望。 但在民间传说中, 对于妈祖的形象并没有过多的强调, 因为当地民众对这一形象是熟悉并内化的。 传说更着重于 “妈祖护国佑民” 故事的 “传奇性”。 而图像能够直接作用于人的感官, 具有表意迅速、 直接逼真的视觉优越性[12]。因此, 妈祖人物形象的构图需要编者将抽象的语言转化为真实的感受, 并根据现实生活的经验以及当地风俗, 挖掘故事背后蕴含的文化内涵, 通过符际翻译的可视化塑造, 在视觉上丰富传说中的妈祖形象。

民间传说主要聚焦妈祖被封为 “天后” 之后的形象, 该形象是相对静止不变的。 但在电视剧 《妈祖》 中, 妈祖的人物形象必然要随人物的成长历程而改变, 是相对动态变化的。 这种不对等造成了妈祖传说影像重构过程中妈祖形象具象化的不等值转换。 其中妈祖形象设计最鲜明的部分就是妈祖的 “帆船髻” (见图 1)。 首先,该发髻形状酷似帆船,因为帆船是岛上渔民维持生计的工具, 其地位不言而喻。 其次, 帆船也是陆上家人与出海渔民之间感情联系的纽带。 “帆船髻” 意喻一帆风顺。 海上风云难测, 待在家里盼望出海的亲人们平安顺利归来的妻女们就会梳起 “帆船髻”, 表达对亲人的牵挂和祈福。 再次, 海风常年猛烈, 湄洲女性挽髻盘发, 不留刘海, 这样有助于她们干净利落地劳作。 在妈祖成婚之前, 妈祖一直是垂发示人, 体现了妈祖纯真的一面(见图2)。 在妈祖和吴宗伦结婚第二天,妈祖首次梳起了 “帆船髻”, 盘髻为帆, 插簪为桨, 旁发为海(见图3)。 在妈祖心中, 时刻提醒自己要去抢险救人, “帆船髻” 寄托了妈祖对大海的一片深情和对渔民平安航行的愿望。 电视剧把妈祖发型的改变动态地呈现出来, 与妈祖的成长历程相互映照, 饱含了对妈祖施仁布德的大爱精神的赞颂。

图1 “帆船髻”

图2 垂发①

图3 妈祖盘髻

此外, 妈祖的穿着也随着妈祖的成长而一路演变。 从最初民众对她的敬称 “神女” “龙女”, 到最后被册封为 “天上圣母” “天后”, 妈祖的服饰愈显华贵。 电视剧以民间妈祖的画像为蓝本, 通过发饰、 服装的变化生动地再现妈祖的形象, 借助符际翻译把妈祖成长的路程娓娓道来。 少女妈祖天真、 活泼、 聪明、 善良, 粉紫色衣裳以及佩戴的银手镯淋漓尽致地表现了少女妈祖的烂漫、 纯真(见图4); 妈祖成年以后, 穿着朴实, 以浅粉、 浅紫、 浅蓝、 浅绿色为主, 清爽飘逸(见图5); 在与水怪斗争中, 妈祖披上披风, 逐渐向神祇妈祖的形象靠拢(见图6); 最后, 妈祖被封为 “天后” 时, 头戴凤冠, 身披霞帔, 祥和而庄严, 诠释了 “神” 端庄雍容的形象(见图7)。 电视剧 《妈祖》 通过符际翻译,利用妈祖不同成长时期的服饰变化塑造了丰满、真实的人物形象, 这种重构图像的方式让传说人物更加鲜活。

图4 少女妈祖

图5 成年妈祖

图6 神祇妈祖

图7 天后妈祖

2. 叙事模式的重构

把口耳相传的民间传说改编成影视剧, 需要借助符际翻译进行编码转换、 解构和合成, 使语言和文化能全方位地以不同的形式呈现出来。 妈祖的民间传说纷繁多样, 且相互之间缺乏连接性。 影视剧对原著故事的再现必须以抓主要脉络为原则, 保持清晰的故事发展脉络[13]。 这就要求电视剧在尊重传说的基础上, 提炼出典型的故事, 利用符际翻译常用的情节增减策略, 演绎一个完整的、 衔接自然的妈祖成长历程。 符际翻译的这种创造性不对等, 对应的是针对目标系统的一个多层次的约束体系的创译。 可见, 符际翻译最大的优势, 是其符号的创造性, 而不是传统语际翻译概念里信息的准确传达。

同时, 译者需要对目标文本的组织结构进行选择、 修改或重置, 进行 “二度编码”, 以弥补因文化缺省而造成的信息阙失或不对等[14]。 影视剧改编必定会打破民间传说的线性叙事特点,重新建构起更有叙述力的共时性叙事模式。 电视剧 《妈祖》 是第一部把妈祖传说搬上荧屏的连续剧。 在首映时, 收视率高居不下, 得益于电视剧以接地气的形式赋予妈祖传说大众化、 通俗化的叙事模式。 该电视剧基于妈祖的民间传说, 但又不绝对依附于传说, 其通过叙事模式的重构成功地引发文化背景迥异的观众的共情。 妈祖的传说, 不同于已经广泛流传于海内外的 “梁祝化蝶” “牛郎织女鹊桥相会” “白蛇传” 等传说,其具有明显的地域性。 电视剧选取最典型的妈祖故事为创作蓝本, 通过符际翻译手法进行创造性的转换, 削弱民间传说里 “神” 的传奇性, 降低夸张和想象的比重, 赋予神话人物普通人的性格特征, 使电视剧整体契合观众的心理期待, 让神话题材故事不那么 “遥不可及”。 《妈祖》 虽然塑造了正反两个阵营, 却没有绝对对立的善与恶。 各反面人物在与妈祖的冲突中被妈祖的大爱所感化, 走上正道, 正是人性化的真实写照。

该电视剧通过叙事模式的重构实现人物“神性” 和 “人性” 之间不对等的转换, 把传说故事映射入现实世界, 激发了观众的情感投射和情感认同, 使得 《妈祖》 这样一部传播地域性文化的电视剧的受欢迎程度全面超越了以往的神话剧。

3. 妈祖文化内涵的延伸

民间传说具有深厚的文化积淀, 是提高民俗文化自信以及传播民族文化的重要介质。 不同符号之间的转换与传译, 对拓展文化视野具有重要意义[15]。 电视剧 《妈祖》 不但力求以生动、 形象的视听符号展示源远流长的妈祖文化和 “立德、 行善、 大爱” 的妈祖精神, 而且还深入挖掘背后蕴含的海洋文化。 这一点正对应了Gentzler的观点, 他在符际影视传播视角下提出“后翻译对文化传播不可或缺”, 并强调要关注译后影响(post-translation repercussion)[16]。

民间传说历经时代的变革, 也会随着不同时代延伸出不同的文化内涵。 以文化传播为焦点的符际翻译过程也必定会经历文化内涵的不等值转换。 随着各个国家发展战略目光转向海洋, 海洋文化的重要性不言而喻。 妈祖文化的精神内涵和文化特征与 “和平之海、 合作之海、 和谐之海”的中华海洋观一致[17]。 作为中国民间的海神,妈祖不仅得到民间的敬仰, 是支撑航海者勇于跟艰难险阻做斗争的精神支柱, 更是得到官方的推崇。 符号的意义本身就是无限衍义的过程, 没有衍义就无法讨论符号的意义[18]。 电视剧 《妈祖》通过视听符号对妈祖文化进行了延伸, 对 “海洋信仰” 作出了全新的影视解读, 向观众传扬“开拓进取、 勇于拼搏” 的海洋文化。 在电视剧中, 妈祖与作妖的海怪搏斗; 在大风大浪中, 妈祖打着灯笼, 像灯塔一样指引着出海的渔民顺利回家; 妈祖在与各路水妖、 海怪作斗争时, 指引他们战胜内心恶的那一面, 走上正途; 妈祖用英语和外国商人沟通; 妈祖收伏洋魔术师莫尔斯为手下等等。 这些情节的呈现正是印证了海洋文化中不畏险阻、 努力进取、 开放包容的精神。

从妈祖传说中萃取与时代发展相适应的价值观, 实现妈祖文化内涵中影像重构中文化层面的不等值转换, 对在构建海洋命运共同体的过程中发挥妈祖文化软实力具有积极的意义, 能进一步夯实妈祖文化的精神体系, 与时代共发展, 保持妈祖文化的活力和生命力。

三、 结语

电视剧主创们以海内外共同的文化纽带为基础, 以传承妈祖文化为目的, 结合民间传说题材和高科技表现手法, 利用符际翻译里情节增减、重构叙事模式等创造性翻译手法, 从使妈祖形象具象化、 重构叙事模式以及进一步拓展妈祖文化内涵的延伸三方面, 分别解决语言符号的模糊性和抽象性、 观众的认同感以及译后取效三个难题。 以视听的方式重新诠释了妈祖传说和妈祖精神, 赋予妈祖文化传播更深、 更广的维度, 为其指明新的方向。 但同时, 如果在电视剧开头或者片尾能展现妈祖传说的其他符际翻译形式, 比如相关的莆仙戏曲、 壁画、 建筑、 史册记载、 庙宇、 神像、 舞蹈、 歌曲、 信俗仪式等, 取效更好, 既能宣扬莆仙特色文化, 又能使观众更信服“妈祖” 的真实性, 更强烈地感受到 “妈祖精神” 的力量。 在实践过程中, 符际翻译如何把握好不等值转换的尺度, 既尊重民间传说蓝本,又能满足现代观众的心理预期和要求, 实现更好的传播取效, 从而推动中华传统文化的传播, 值得人们进一步探究。

注释:

① 图2~图7 为电视剧 《妈祖》 截图。