关于《江格尔》学科国际化问题的思考

——以英文学界的学术评价体系为例

苏利德

(中央民族大学 中国少数民族语言文学学院 北京 100086)

[内容提要]本文简要梳理了近年来在英文学界发表的有关我国三大史诗之一《江格尔》的学术论文,以及史诗《江格尔》的英译进展。本文基于国际学术界主流的图书语料库、学术期刊数据库所收录的英文学界《江格尔》研究成果,参考国内外多家科研绩效及竞争力评估机构的评价体系,采用数据分析的方法,尝试对国际“江格尔学”发展演变的内在机制进行剖析,以求对未来“江格尔学”能够进一步“走出去”提供评估的依据。

早在18世纪中叶西方就有了蒙古族史诗《江格尔》的相关报道,1802年—1803年,德国旅行家B.别尔克曼在伏尔加河流域生活的卡尔梅克部落旅行时,“从卡尔梅克人那里搜集记录了大量史诗和民间故事,他从中选出《江格尔》中的《凶猛的哈拉·克纳斯》这一章,译为德文,加以注释,于1804年在里加发表了。”①贾木查:《史诗《〈江格尔〉探渊》,新疆人民出版社,1996年,第323页。这是历史上《江格尔》首次被译介到欧陆。②张媛:《〈江格尔〉翻译研究综述》,《民族翻译》2013年第4期。到19世纪初,陆续有学者开始对《江格尔》进行正式的记录、整理和出版。《江格尔》研究至今已有200余年的历史。

除了有着深厚东方学传统的欧陆国家外,《江格尔》在英文学界也有一定范围的传播。诸如德国著名蒙古学家海西希、芬兰民俗学家劳里·航柯(Lauri Honko)等均有关于《江格尔》的论著发表。③单雪梅:《史诗〈江格尔〉在英语世界的推介与英译本特色》,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》2011年第1期。

俄罗斯科学院东方文献研究所(即圣彼得堡分院)主任研究员、蒙古学家库里加涅克·伊林娜·弗拉基米罗夫娜(И.В.Кульганек)博士于1997年曾在其用英文撰写的论文中介绍了研究所所藏记录和研究《江格尔》的手稿、书籍等文献,以及演唱录音材料的情况。她谈到,已逾200年研究史的《江格尔》史诗与圣彼得堡这座城市结下了不解之缘。《江格尔》语言学、文学及历史学的研究能够在俄罗斯以及欧洲大放异彩,与圣彼得堡的学者息息相关——博勃罗夫尼科夫(А.А.Бобровников)、戈尔斯通斯基(К.Ф.Голстунский)、科特维奇(В.Л.Котвич)、波兹德涅耶夫(А.М.Позднеев)和弗拉基米尔佐夫(Б.Я.Владимирцов)等人的研究对使“江格尔学”成为一门独立学科做出了重要的贡献。其后文主要指出,整个20世纪,俄罗斯科学院建制几经更迭,所藏《江格尔》的各种材料也多次被转移,所以,同一藏品不同时期转移至不同机构的索引号(call number)也并不能一致,造成学术界对这些重要文献、资料的收藏情况看法不一。①I.V.Kulganek.“Manuscripts and sound records of the Mongol-Oirat Heroic Epic‘Jangar’in the Archi v es of S t.Petersburg”,Manuscripta Orientalia.International Journal for Oriental Manuscript R esearch,3.3,1997,pp.8~10.该文主要的目的就是以俄罗斯科学院圣彼得堡分院所藏的若干重要《江格尔》为线索,厘清其百年间周折的经历,同时向英语读者介绍了圣彼得堡分院从事《江格尔》研究的重要学者、作品及其学科发展的历程。

库里加涅克在文中提到的圣彼得堡分院学人对史诗《江格尔》的搜集和整理文献,中国社会科学院的旦布尔加甫研究员在《卫拉特—卡尔梅克〈江格尔〉在欧洲:以俄罗斯的搜集整理为中心》一文中给予了更为详尽的介绍,②旦布尔加甫:《卫拉特—卡尔梅克〈江格尔〉在欧洲:以俄罗斯的搜集整理为中心》,《民族文学研究》2018年第1期。本文不再冗述,只针对奥其尔·诺木图③另“奥其诺夫”。(ОчировНомто)用留声机录制的《江格尔》演唱录音材料的情况做一些补充。这批录音材料是当时就读于圣彼得堡帝国大学(今圣彼得堡国立大学)科特维奇门下的奥其尔,于1908年受俄罗斯皇家地理学会委托,回到故乡阿斯特拉罕省小杜尔伯特地区,请卡尔梅克著名江格尔齐鄂利扬·奥夫拉(ЭэлянОвла)演唱10部《江格尔》。其中,他用俄语音标记录了有关“美男子明彦”的一部长诗,并用留声机录下了其余9部长诗。④仁钦道尔吉:《〈江格尔〉研究概况》,《民族文学研究》1986年第3期。目前这批留声机圆筒唱片⑤圆筒式留声机由爱迪生发明,是最早的录音及放音媒介,流行于1896年—1915年间。这些中空圆柱体的外侧表面刻上声频,可以在圆筒式留声机上录用和播放。圆筒唱片后为黑胶唱片取代。藏于俄罗斯科学院文学研究所(普希金故居)录音档案馆内的奥其诺夫之卡尔梅克藏品(LXXX),索引号分别为3113、3123-3125、3127、3232、3136、3138、3139。另外,卡尔梅克学者В.К.Шивлянова博士在《普希金故居保存的Б.Я.弗拉基米尔佐夫藏品圆筒唱片》⑥В.К.Шивлянова.“КоллекцияваликовБ.Я.ВладимирцовавПушкинскомдоме”.InИ.В.Кульганек(ed.),MO N GOLI C AIII:ИзархивовотечественныхМонголоведовXIX—началаXXвв.Санкт-Петербург:Издательство“Фарн”.1994:86~88.一文中指出,在录音档案馆内的Б.Я.弗拉基米尔佐夫藏品中混入了两件应属于奥其诺夫之卡尔梅克藏品的圆筒唱片,索引号分别为3165和3166。库里加涅克认为,这是由于这批录音藏品先由圣彼得堡亚洲博物馆转移至考古人类学与民族学博物馆民俗厅,而后又被安置于文学研究所录音档案馆过程中,混乱所致。

1978年,蒙古与匈牙利的民俗与语言学学者联合做田野调查时,蒙古科学院语言与文学研究所乌·扎嘎德苏伦(У.Загдсурэн)、哲·曹劳(Ж.Цолоо)教授、时为匈牙利科学院东方学科研组的卡拉·捷尔吉(Kara György)教授前往科布多省宝尔干苏木,记录了时年80岁高龄的土尔扈特人玛·普尔布扎拉(Magsariin Pürewjal)演唱的《汗希日之部》,共755诗行,并对其进行了英文翻译和注释,附以包含称谓(人名、马名)、地名(山川)的索引。①Arash Bormanshinov.“Some recent developments in Kalmyk and Oirat studies”.In Walther Heissig,Michael Weiers(ed.),Zentralasiatische Studien:Des Seminars für Sprach-und Kulturwissenschaft Zentralasiens der Universität Bonn(Issue 21).Wiesbaden:Otto Harrassowitz.1988:152~162.之后,三人共同撰文,在匈牙利科学院东方学报共同发表了《史诗江格尔之汗希日之部》一文。②U.Dzagdsüren,J.Tsolo,G.Kara.“Khan Siir.A Chapter of the Jangar epic”,Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae,36.1/3,1982,pp.271~314.这是在蒙古记录的最完整的《江格尔》长诗之一,与我国新疆搜集的《汗希日·宝东之部》相近,二者是同源异流作品。③仁钦道尔吉:《〈江格尔〉研究概况》,《民族文学研究》1986年第3期。

密苏里大学口头传统研究中心的学术刊物《口头传统》(Oral Tradition)出版了英文《中国少数民族口头传统研究专辑》,是国际学界首次用英文集中刊发中国少数民族口头叙事艺术的论文专辑,收录了中国社会科学院民族文学研究所老中青三代学者的13篇专题研究论文,在国内外引起了极大的反响。专辑中收录了朝戈金研究员的《卫拉特蒙古史诗集群〈江格尔〉》(The Oirat Epic Cycle Jangar)。④Chao Gejin.“The Oirat Epic Cycle of Jangar”,Oral Tradition,16.2,2001,pp.402~435.本期还收录了仁钦道尔吉研究员的《蒙古—突厥史诗的形态和发展》(Mongolian-Turkic Epics:Typological Formation and Development)一文。作者向英文读者详尽介绍了史诗《江格尔》和江格尔齐的基本知识、国内外“江格尔学”的发展历程近况以及研究的理论与方法等内容。

宾夕法尼亚大学亚洲及中东研究系梅维恒(Victor Henry Mair)教授与俄亥俄州立大学东亚语言文学系马克·本德尔(Mark Bender)教授于2001年编写的《哥伦比亚中国民间与大众文学选集》(The Columbia Anthology of Chinese Folk and Popular Literature)一书中收录了马克·本德尔与朝戈金共同译介的一篇《江格尔》的文章。⑤Mark Bender,Chao Gejin(trans.);introduced by Chao Gejin.“Introductory cantos from the Mongol epic Jangar”.In Mark Bender,Victor H.Mair(ed.),The Columbia Anthology of Chinese Folk and Popular Literature.New York:Columbia University Press.2011:222~231.作者在文中简述了史诗《江格尔》的分布、结构、形成年代、内容;并介绍了表演者江格尔齐的概况、表演形式、表演的艺术风格及特色;最后将从艺人演唱记录中整理的汉文史诗《江格尔》的序诗翻译成英文,分为三篇诗章。

威斯康星大学麦迪逊分校及加利福尼亚大学伯克利分校荣誉教授约翰·奈尔斯(John Niles)在其《特辑介绍:中国及内亚的活态史诗》一文中也引用了朝戈金的“Introductory cantosfromthe Mongol epic Jangar”一文对史诗《江格尔》的介绍。⑥John D.Niles.“Introduction to the special issue:Living epics of China and Inner Asia”,The Journal of American Folklore,129.513,2016,pp.253~269.在该期《美国民俗杂志》中也收录了另一篇由巴莫曲布嫫、朝戈金及奈尔斯教授共同撰写的《记录活态口头传统:以中国社会科学院民族文学所为例》(Documenting living oral traditions:China’s Institute of Ethnic Literature as case study)一文,见pp.270~287.

内蒙古大学塔亚教授于2017年在《俄罗斯科学院卡尔梅克人文科学研究所通报》发文《江格尔:口头传统衰落的原因探究》⑦Dava Taya.“The epic of Jangar:A reason for studying the decline of the oral tradition”,Bulletin of the Kalmyk Institute for Humanities of the Russian Academy of Sciences,34.6,2017,pp.131~137.中指出,学界主要着眼于史诗的起源、发展以及流变,但对史诗的衰落关注不足。该文认为,应更多地探析史诗凋零的过程,以便于掌握口头传统形成、成熟乃至衰落期①廖明君:《口传史诗的误读——朝戈金访谈录》,《民族艺术》1999年第1期。等整个生命周期。这对于我们保护和传承《江格尔》口头传统具有理论与实践指导意义。

中央民族大学的朝格吐教授、萨日那博士及匈牙利罗兰大学艾格尼丝·比尔塔兰(Ágnes Birtalan)教授共同撰文,于2021年在《匈牙利科学院东方学报》发表了一篇关于巴林右旗胡日沁的文章,②Chaogetu,Saroma,Ágnes Birtalan.“A Jangar-chapter chanted by the Baarin khuurch Rinchin new data on the folklore generic transition of Mongolian heroic epic”,Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae,73.1,2020,pp.85~106.该文是英语学界《江格尔》研究的最新作品。该文研究对象为胡日沁仁钦③音译,Rinčin。德国著名蒙古学家海西希与中国社会科学院的仁钦道尔吉研究员曾于1991年9月前往巴林右旗,录音并记录了艺人仁钦演唱的《美男子明彦之部》,详见“蒙古说唱艺人的故事”:https://mongoltales.cceh.uni-koeln.de/epics_epic-tale-18.html。所演唱的《江格尔》章节《美男子明彦之部》,并介绍了仁钦的成长经历和习得《江格尔》的机缘。《江格尔》虽然在卫拉特之外的其他蒙古部落中也有流传,但以胡仁·乌力格尔的艺术表现形式来演唱《江格尔》实属罕见。作者着重探究了这一采用四胡伴奏并以乌力格尔曲调演唱的《江格尔》新型表演风格以及胡日沁仁钦对《江格尔》的艺术再创作。

除了上述在英文学界里“江格尔学”学者的研究成果以外,我国“江格尔学”学者也进行了工程量浩大的《江格尔》英译工作,基本都采用了蒙古、汉、英文合璧的形式。如,贾木查研究员承担的新疆维吾尔自治区哲学社会科学基金重大课题成果《史诗〈江格尔〉校勘新译》,该版本正文25章,从中、俄、蒙古三国《江格尔》各种文本中,采用单项整理和综合整理的方法,对故事进行了整合。在每章托忒蒙古文后附英文内容梗概。该书的出版对英语研究者来说,无疑是一件喜事。④贾木查主编:《史诗〈江格尔〉校勘新译》,新疆大学出版社,2005年,第43~44页。2010年,贾木查研究员在《史诗〈江格尔〉校勘新译》25章基础上,联合多位学者翻译、校读诗行和梗概,出版了《江格尔》英译的对照本,弥补了前作英译只有故事梗概的缺憾,为学界提供了蒙古、中、英文诗行一一对应的版本。除了贾木查研究员的两部编著外,2011年,五洲传播出版社出版了何德修的小说体英文版《江格尔》;2012年,吉林大学出版社出版了由吴松林主编,刘兰、林阳等翻译的《中华民族文库·蒙古族系列——江格尔:英汉对照》上下册。⑤张媛:《〈江格尔〉翻译研究综述》,《民族翻译》2013年第4期。这本对照本与贾木查研究员对照本在排版方式上有所不同,将中文英文排在同一页面,方便一般读者,尤其是青少年阅读。

2010年谷歌公司推出了谷歌图书语料库,将世界各地从1500年开始印刷的8种文字⑥包括英文、中文(简体)、法文、德文、希伯来文、意大利文、俄罗斯文及西班牙文。书籍进行数字化(采用OCR文字识别技术⑦是指电子设备(例如扫描仪或数码相机)检查纸上打印的字符,通过检测暗、亮的模式确定其形状,然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程。),并于2009年、2012年和2019年推出了该语料库的第一至第三版。第一版语料库扫描了1500万册书籍,这约为迄今为止世界出版的所有书籍数量的12%⑧Jean-Baptiste Michel,Yuan Kui Shen,Aviva Presser Aiden,et al.“Quantitative analysis of culture using millions of digitized books”,Science,331(6014),2011,pp.176~182.,包含超过50亿张纸和2万亿词的内容。①詹菊红、陆阳、蒋跃:《基于Google Ngram Viewer词频统计的英语语言演化趋势的实证研究》,《郑州航空工业管理学院学报(社会科学版)》2017年第6期。2019年,谷歌图书15周年之际,谷歌公司宣布第三版语料库已扫描4000万册书籍②Haimin Lee.15 years of Google Books.https://www.blog.google/products/search/15-years-google-books/(2020/11/15),已接近人类迄今为止出版书籍的三分之一。

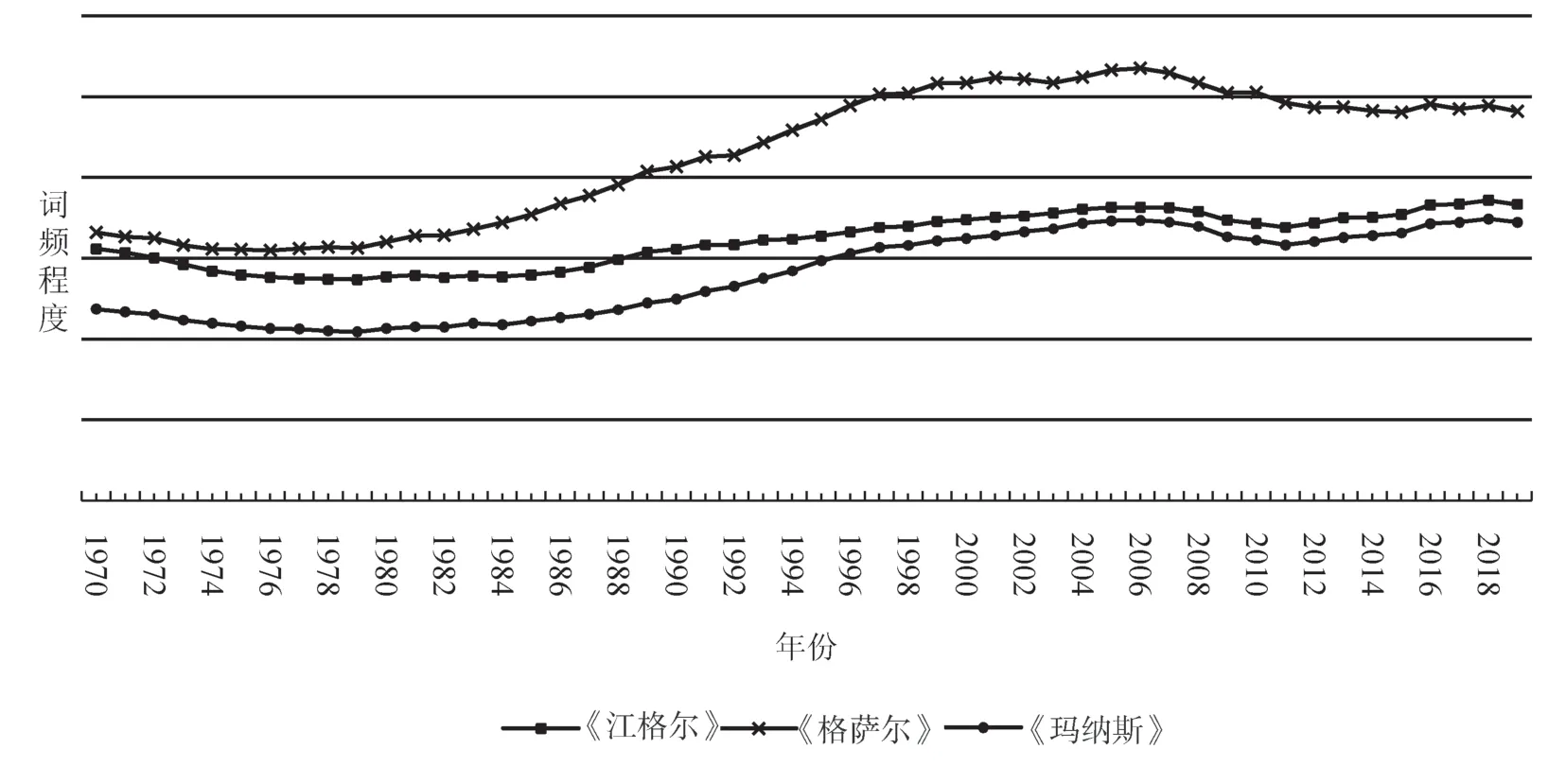

在这里我们通过2019版谷歌图书语料库,借助谷歌图书词频统计器(Google Books Ngram Viewer)交互界面提供的检索功能和高级操作,采用词频统计的方法,展现近50年来全球英文书籍中出现我国三大史诗名称的频率趋势图。以此作为“江格尔学”在英语国家乃至国际学术界发展态势的参考。由于《江格尔》(Jangar)、《格萨尔》(Gesar)、《玛纳斯》(Manas)在英文中都有其他一些含义,直接统计其词频会产生严重误差,所以我们在统计时,给名词分别加入“族称”和“史诗”二词加以限定。

从图中我们看到,英文图书中,《格萨尔》出现的频次要高于《江格尔》和《玛纳斯》,《江格尔》的词频略高于《玛纳斯》。三大史诗名称出现的频次均在20世纪80年代开始显著提升,这可能与我国改革开放后与世界学术界交流程度的提升有关。另外,三大史诗词频都在2006年达到峰值,这可能与三大史诗在这一年同期列入第一批国家级非物质文化遗产名录有关。由此我们体会到,优秀的民族文化得以在国际学术舞台上大放异彩,是与国家综合实力的提升相关的,更离不开党和国家的支持。另外,笔者统计了从1800年始三组词的词频,发现英文图书中,《江格尔》的词频起初是高于《格萨尔》的,至1888年《格萨尔》词频后来居上,在之后的60年间与《江格尔》在词频上胶着不下,1947年开始反超,至此一路绝尘,词频数开始几倍于其他两种史诗增长。这也许从一个侧面反映出20世纪下半叶开始,国际学术界对《格萨尔》研究的关注显著增长,而对《江格尔》研究的增速有所放缓。

海内外对评价一门学科或研究领域的发展程度及趋势、科研绩效及竞争力,形成了多种评估办法。比如,美国《基本科学指标数据库》(Essential Science Indicators,简称ESI)的评价体系所考核的指标就包括引文排位(Citation Rankings)、高被引论文(Most Cited Papers)、引文分析(Citation Analysis)和评论报道(Commentary)4个部分①邱均平、欧玉芳:《面向世界一流大学建设的“985工程”高校科研竞争力评价分析——基于“十二五”期间RCCSE世界一流大学及学科竞争力评价报告》,《中国高教研究》2016年第4期。。英国《泰晤士报高等教育》(Times Higher Education,简称THE)的评价体系中论文引用影响所占权重为30%。②Methodology.https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2021-methodology(2020/11/15)美国纽约《新闻周刊》(News-Week)衡量学科竞争力最主要的指标为发表于《自然》(Nature)与《科学》(Science)杂志的论文数目和收录于科学引文索引扩展版(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)的论文篇数,这部分得分的权重为50%。西班牙人文与社会科学研究中心(Centrode Ciencias Humanas y Sociales,简称CCHS)评价体系分两项,共4个指标:(1)可见度(visibility),占50%,考查各大学的影响力。数据来源为Majestic SEO和Ahrefs,统计的是网站的入链数和这些入链网站的出链数。(2)活跃度(activity),占50%,考查以下三项指标。①表现力(presence),占1/3:被Google检索的域名内的网页数。②开放性(openness),占1/3:被Google Scholar检索的可获得性文件(如pdf、doc、docx、ppt等)的数量。③Methodology.http://www.webometrics.info/en/Methodology(2020/11/15)卓越度(excellence),占1/3:被SCImago Research Group收录的学术论文数量。③我国武汉大学中国科学评价研究中心的评价体系指标中科研能力考核点就包括:发表论文数、篇均被引次数、国际合作论文数和发明专利数。除此之外,上海交通大学世界一流大学研究中心、浙江大学的“国际大学创新力评价研究”课题组等评价体系均将学术论文的发表数量及被引数作为核心考核指标。④邱均平、张蕊、宋博:《世界一流大学和一流学科评价研究报告:2018—2019》,科学出版社,2019年,第4~10页。

为了更明确地把握《江格尔》研究在英文学界的科研地位和发展趋势,本文借鉴了上述科研竞争力评估机构评价体系中最重要的考核指标,主要聚焦近20年有关“江格尔学”的英文论文发表和被引数。本文对英文学界主流的6种学术期刊数据库⑤分别为:微软学术、谷歌学术、Academia.edu、JSTOR全文数据库、Dimensions科学搜索引擎、SAGE期刊数据库。进行了对比,从文章收录量、文章收录的学科偏向、基于数据库信息的知识服务能力(如计量可视化分析技术)等角度综合考量,认为谷歌学术数据库更有利于我们直观认识“江格尔学”学科发展情况,并与兄弟学科、研究领域进行比较。以下便基于谷歌学术数据库产生的《江格尔》研究的数据,进行分析。《江格尔》的英译有多种形式,主要包括Jangar、Janggar,根据作者的国籍,甚至还有Dschangar、Dshangar、Dzhangar、Jiangyar等写法。本文采用最通用的译法“Jangar”为准,采用图1中提到的降低误差办法,在谷歌学术数据库中进行了搜索:2000年至今,英文学术界发表的关于或涉及⑥包括正文及注释中提及《江格尔》的论文。《江格尔》的论文共218篇,其中中国社会科学院朝戈金研究员为核心研究者,能查到的发表论文数5篇,总被引用数20篇。引用者有澳大利亚乐卓博大学的人类学家Gerald Roche、密歇根大学的古典文学家Jonathan Ready、得克萨斯农工大学的比较文学学者Craig Kallendorf、加拿大圭尔夫大学的历史学家Renée Worringer、北海道大学的民间文学研究者丹菊逸治、奈尔斯、艾格尼丝·比尔塔兰等。除此之外,剑桥大学社会学系的Michael Long,我国的塔亚、旦布尔加甫,前文提到的艾格尼丝·比尔塔兰、马克·本德尔,俄罗斯科学院卡尔梅克人文科学研究所的Бембеев ЕвгенийВладимирович等学者也发表过1—2篇英文论文。

图1 1970—2019年三大史诗名称出现词频趋势图③ 注:由于Books Ngram统计词频采用该词占全部书籍词汇百分比的形式,故数据极小,为方便统计所有词频同比放大;为减少误差,三大史诗名称各增加两个限定词以增加准确性,实际词频统计为“Jangar+Mongolian+epic”“Gesar+Tibetan+epic”“Manas+Kyrgyz+epic”。资料来源:Yuri Lin,Jean-Baptiste Michel,Erez Lieberman Aiden,Jon Orwant,William Brockman,Slav Petrov.Syntactic Annotations for the Google Books Ngram Corpus.Proceedings of the 50th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics Volume 2:Demo Papers(ACL'12)(2012)。

利用相同条件搜索,2000年至今关于或涉及《格萨尔》的论文共770篇,核心研究者为牛津大学东方学研究所的乔治·菲茨赫伯特(George FitzHerbert),共发表13篇文章,被引数46次。除此之外,得克萨斯州立大学的Natasha Mikles、英国利兹大学的Timothy Thurston也是近20年较为活跃的《格萨尔》研究者。中国社会科学院李连荣研究员发表在《中国少数民族口头传统研究专辑》的文章“History and the Tibetan Epic Gesar”①Li Lianrong.“History and the Tibetan Epic Gesar”,Oral Tradition,16.2,2001,pp.317-342.单篇就被引用32次。中国社会科学院民族文学研究所与密苏里大学口头传统研究中心此次联手的“中国专辑”非常成功,高质量的作品在强强联手的平台上形成集聚效应,多篇成为在国际上高频次被引用的文章,这种模式值得推广。

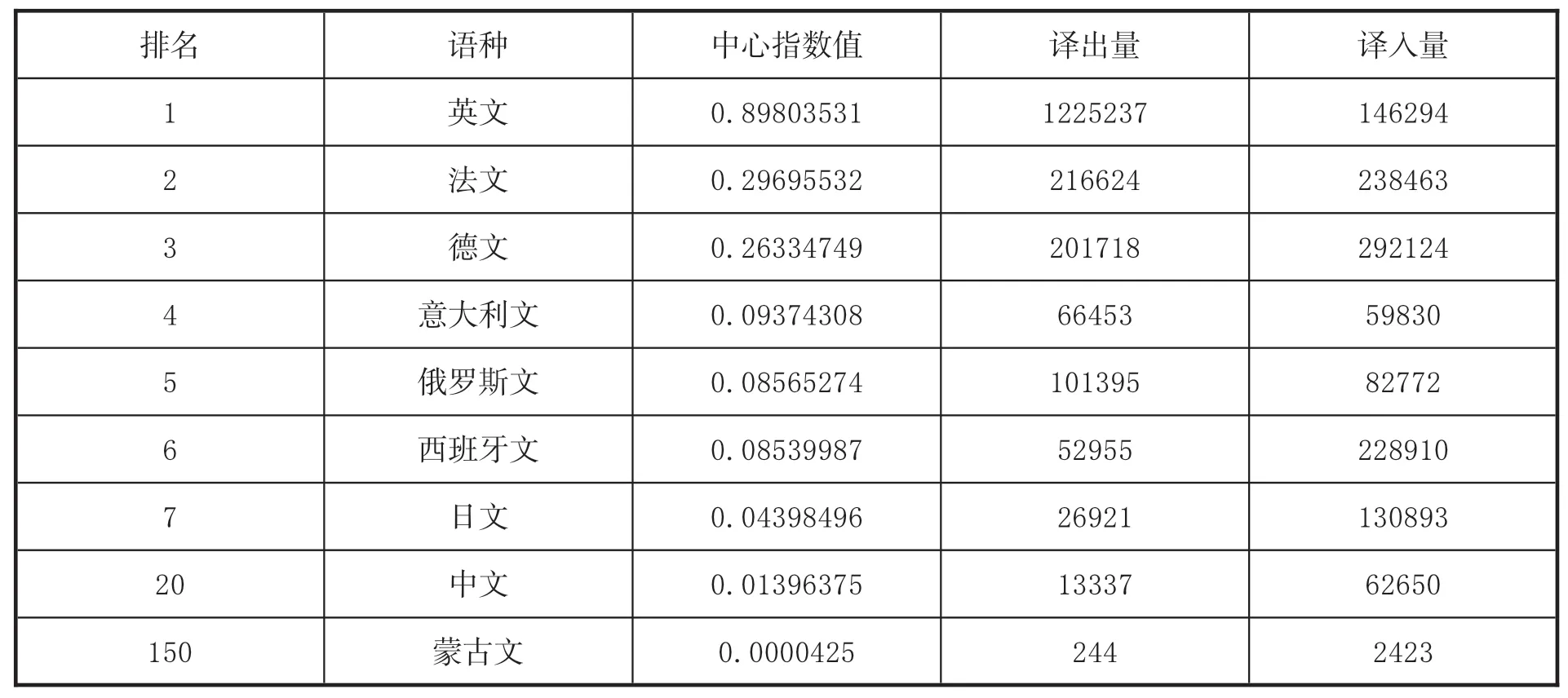

进入21世纪,英语仍然是国际间交流最通用的语言,英语作为国际学术语文(language of science)②Ulrich Ammon.The Dominance of English as a Language of Science:Effects on Other Languages and Language Communities,Berlin;New York:Mouton de Gruyter,20001,preface.的地位不但没有下降,反而越来越强势。2014年,由麻省理工学院牵头,哈佛大学等高校参与的全球语言网络(global language network)研究项目,利用互联网大数据量化分析技术,以跨语种的高品质信息需求的量化指标“中心指数值”(eigenvector centrality),反映不同语文的贡献度。请见表1。

表1 根据翻译等高品质文字信息统计的语言文字贡献值③资料来源:MIT Media Lab global language network.2014.http://language.media.mit.edu/visualizations/books.

如表1中所示,英文在国际知识交流中占据绝对的霸主地位,中心指数接近0.9,排名第一,而麻省理工学院媒体实验室统计的全球246种语文,排位后245种的中心指数值相加总和为1.38277485。而且英文一枝独秀的地位仍不断加强,根据美国科学引文索引扩展版(Science Citation Index Expanded,SCIE)得出的历年非英语科研学术论文数量变化显示(图2),在所有33020478份学术论文中,有92.50%以英文发表。非英语论文在二战后无论是从数量上还是在占比上,都呈现出突飞猛进的势头,但进入21世纪以来,学术界最新、最前沿科研成果的发布,越来越倾向于通过英文发表。到最近10年,非英语论文所占比例已跌至5%以下。自然学科如是,人文社会学科也是如此。美国社会科学引文索引(Social Sciences Citation Index,简称SSCI)、艺术与人文引文索引(Arts and Humanities Citation Index,简称A&HCI)都能看到近似趋势。①Weishu Liu.“The changing role of non-English papers in scholarly communication:Evidence from Web of Science's three journal citation indexes”,Learned Publishing,30.2,2016,pp.115~123.

图2 1900—2015年SCIE统计非英语学术论文变化图②资料来源:Weishu Liu.2016.The changing role of non-English papers in scholarly communication:Evidence from Web of Science's three journal citation indexes.Learned Publishing,30(2),pp.115~123.

由此我们认识到,向英文学界推介《江格尔》的最新研究成果,对“江格尔学”未来的发展至关重要。国际“江格尔学”在过去的200余年间所掀起的研究热潮,使之曾经成为全球关注度最高的中国少数民族史诗。从图1我国三大史诗词频的趋势来看,“江格尔学”在国际学界的关注度下滑现象出现在二战后,这可能与国际学术中心由欧陆向英美转移有关,原本《江格尔》研究的主流学术语言俄罗斯语及德语地位下降,而英美学者对《江格尔》的研究起步较晚,基础较为薄弱,造成国际“江格尔学”在二战后出现青黄不接的情况。而兄弟研究领域,比如《格萨尔》研究则呈现此消彼长的态势,反超“江格尔学”。

从本文分析来看,目前英文学界“江格尔学”的中流砥柱为我国培养的学者,中国社会科学院是国际“江格尔学”研究的重镇,占据该领域研究的主导权。第二梯队为传统“江格尔学”中心的欧陆国家,另外英美日韩也有一些学者参与或关注《江格尔》的研究。如何促进英文学界“江格尔学”的繁荣,进而延续和发展“江格尔学”,是学人需要思考的问题。

《江格尔》是中国多民族文化的精髓、中华经典史诗之一。“江格尔学”在推动中国学术国际化进程中肩负着史诗文化共享和交流的重要使命。把《江格尔》等中华优秀传统文化介绍给国际学术界,不仅是中华文化软实力的核心,也为国际学术共同繁荣发展贡献中华独特的多民族智慧。

西部蒙古论坛2022年3期