清朝新疆八旗十营对比研究*

锋 晖 陈彦文

(新疆师范大学 历史与社会学院 新疆 乌鲁木齐 830017)

[内容提要]乾隆朝以军府制管理新疆,以八旗作为军府武装的核心,布设东西两路六个满营,及伊犁四营,即厄鲁特营、察哈尔营、索伦营、锡伯营,共计十营。满营与伊犁四营虽同为八旗,职能相仿,但二者管理制度、生产生计的差异,形成八旗内部阶层分化,最终导致二者命运轨迹的不同。本文通过对比新疆八旗十营异同,解析新疆八旗内部差异及其影响,梳理八旗军民历史发展轨迹,进一步探讨新疆军府制的特点。

清政府平定准噶尔叛乱后,清高宗鉴于新疆内外威胁并未完全解除而确定军府治疆之策,官兵选调、军民来源、旗营经济等“人、粮、银”因素,成为实施构建军府、布设驻防的重要内容。清政府高度关注赴疆驻防军民的忠诚度、军队的战斗力、后勤的自给力等,这些因素关系军府体系的成败,清朝高层对此权衡有加,终以八旗与绿营共同构建驻防力量,其中八旗为核心,建有十营,各营既有共性,又个性分明,其特点不但对新疆军府、军事戍防影响甚大,对各旗营后来的命运亦影响深远。

学界关于清代新疆军府设置相关研究成果丰富。代表作有吴元丰所著《满文档案与历史研究》,以基础性档案论述新疆八旗各营设置沿革。管守新先生著有《新疆军府制度研究》,利用各类汉文文献,对军府体制下东路、北路、南路三线机构构成及职掌予以梳理论证。苏奎俊先生著有《清代新疆满营研究》及新疆满城、驻防系列论文,论述六大满营历史发展。学界成果为新疆八旗研究奠定了基础,本文在前人研究基础上探讨八旗六满营与伊犁四营的差异特点及相互关系,解析新疆八旗内部的社会分层,进一步阐述新疆军府制特点。

一、八旗十营的构建

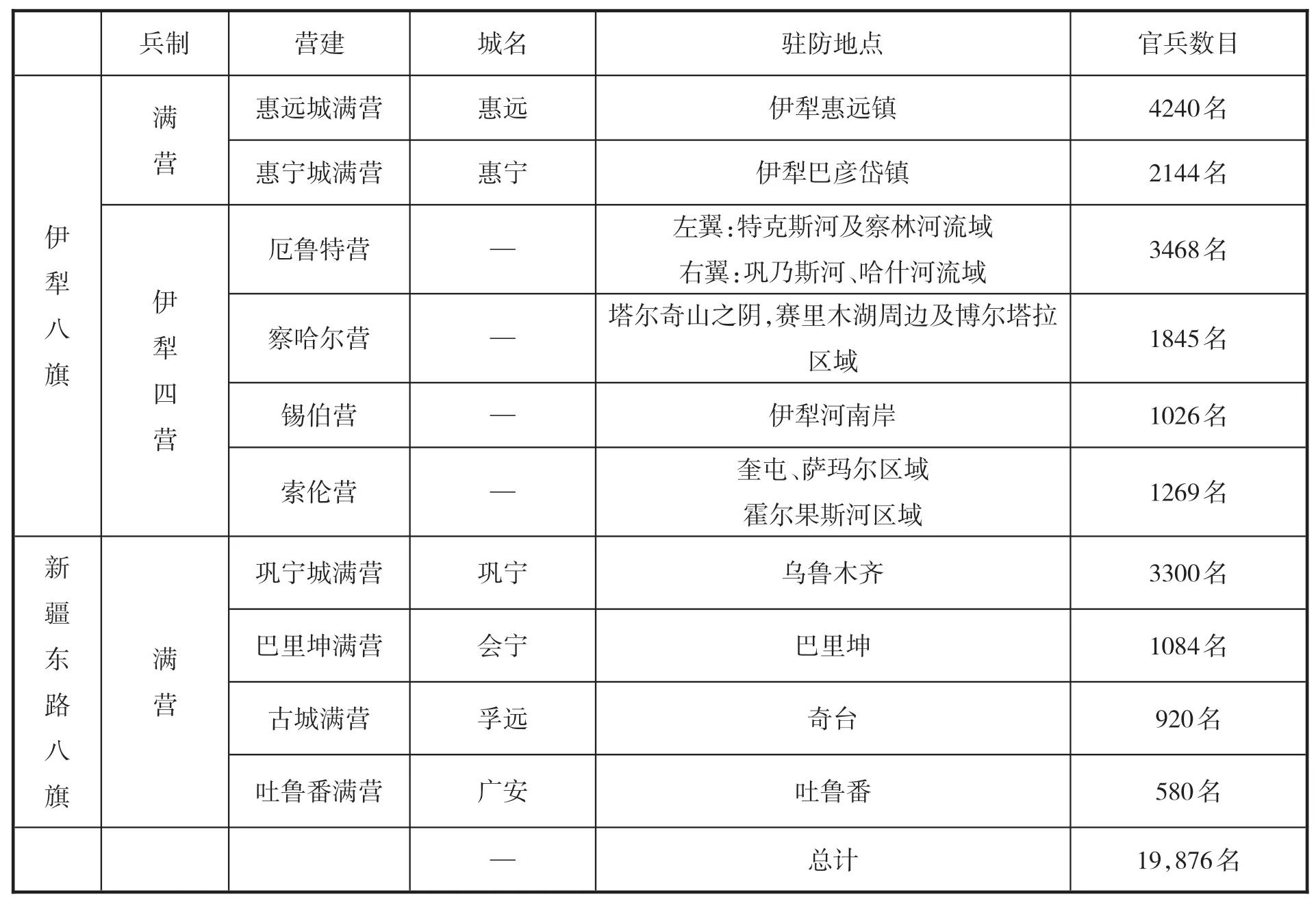

乾隆时期治理新疆设驻防八旗满营有六营①永保所撰《乌鲁木齐事宜·满营官制兵额》明确东路满营有四,即乌鲁木齐、巴里坤、古城、吐鲁番满营。,八旗总管旗营有四营。满营包括惠远城满营、惠宁城满营、巩宁城满营、会宁城满营、孚远城满城、广安城满营;八旗总管旗营简称伊犁四营,即锡伯营、索伦营、察哈尔营、厄鲁特营。八旗十营驻防东、西两路,西路以伊犁为中心,驻惠远、惠宁满营及伊犁四营;东路以乌鲁木齐为中心,驻其余四满营。

乾隆时期新疆东、西两路清军总计三万七千多名,其中西路伊犁驻军近一万八千名,含满营六千三百余名,伊犁四营七千六百余名,以及绿营三千余名;东路驻军近一万九千名,其中满营五千八百余名,绿营近一万三千名,路两虽驻军数目相近,但伊犁八旗居多,东路以绿营为主,两路满营官兵一万二千余名,伊犁四营官兵七千六百余名。驻军人数其后虽有所调整,但大体规模未有大变。

八旗十营是清政府根据治疆需要逐步形成的。清政府统一西域期间,曾两度准部“分封四汗”及回部大小和卓,借以治疆。分封失败后又拟以巴里坤、哈密经验推行直省制治疆,筹划移驻陕甘官员与绿营,但最后鉴于新疆边境大规模非法越境等因素,②清朝征服准噶尔前后,内有回部大小和卓叛乱,近有浩罕、巴达克山诸多争端,远有沙俄东进问题,而其中对边境安全影响最大者,多集中于哈萨克、布鲁特大规模非法越境问题。清朝最终决定设置军府,移驻八旗武装。清高宗明确统一新疆后,原准部故地皆成内地,甘肃凉州、庄浪已非边境,并以乌鲁木齐为界,乌鲁木齐以东归陕甘总督杨应琚管辖;乌鲁木齐至伊犁等地,包括塔尔巴哈台及南疆地区,由伊犁将军管理。

针对战后大规模非法越境问题,清朝以伊犁为驻防首要,自乾隆二十八年(1763年)至三十六年(1771年)间,移驻凉州、庄浪、热河满蒙八旗,建惠远城满营,为保障塔尔巴哈台至回疆换防驻兵总额,清朝又自张家口选调察哈尔军民,自黑龙江选调索伦军民,移驻盛京锡伯官兵,并集中各地厄鲁特余部,构建伊犁四营;移驻陕西、甘肃满洲、蒙古官兵,构建惠宁城满营;撤凉州将军,设伊犁将军,完成伊犁八旗六营布设。

乾隆三十六年(1771年),土尔扈特等部自俄境伏尔加河流域东归,清朝内部对此极为戒备③清高宗对土尔扈特的评论参见:“额鲁特等本性狡猾,不能深信,此等故作力疲者前来,乘我不备之际,肆意妄为之,故亦应暗中防范。将此传谕舒赫德等知之,虽于安置伊等之时,不可使之略有觉察、怀疑,但亦须加意防查。”,对其动机、动向讨论激烈④《伊犁将军伊勒图奏妥善安置管理来归土尔扈特部众》(乾隆三十六年六月十五日),清代新疆满文档案汇编,第100册,第401~403页。,如何对东归部众实施管辖成为清政府面临的又一焦点问题。该时,伊犁驻防既要承担巡边守卡、维护边境秩序的任务,又要承担换防北路塔尔巴哈台及南路回疆八城的职责,难以对内迁土尔扈特部进行管控,致使清朝部署新的驻防体系,再次移驻陕西、甘肃清军于新疆。乾隆三十九年(1774年),清朝以乌鲁木齐为中心,再度移驻甘肃凉州、庄浪官兵,在乌鲁木齐设巩宁城满营;移驻西安及宁夏满洲兵两千名,于巴里坤和古城分别设会宁城、孚远城两满营。乾隆四十四年(1779年),因吐鲁番地区莽噶里克之乱⑤莽噶里克(?—1757),吐鲁番回部头目,投归清朝后被封公爵,管辖吐鲁番之伊拉里克至阿斯塔克地方,不久叛清,杀宁夏将军和起。二十二年初重新投归清军时,被安西提督傅魁所杀。,清朝对吐鲁番回部加强戒备,于吐鲁番移驻满营官兵五百名,并设广安城满营。至此,新疆东西两路八旗十营格局形成。

表1 新疆八旗十营驻地、官兵数目统计① 自《西域图志》乾隆四十七年数据统计完成。

二、满营与伊犁四营比较

新疆满营主体由甘肃凉州、庄浪、宁夏三处满蒙八旗整编而成,而伊犁四营系随满营设置由各地选调移驻构建而成,可谓满营之辅助。四营官兵虽为八旗,却个性分明,其管理制度、旗营属性及生产生计等均与满营不同,最终发展轨迹也与满营大相径庭。

(一)管理制度

满营与伊犁四营的差异,其表为管理制度,其实为利益分配,核心是八旗内部的级差与分层。

清朝于新疆满营实行满蒙八旗之制,伊犁四营实行长城以外八旗下辖的总管旗制。满营内部虽由满洲、蒙古八旗构成,但二者制度、俸饷均无差别,被清朝视为一体,满营要员以满洲为主,世职与世袭较多,满营军民不事生产劳动,受体制供养,可谓八旗满营“官可世袭,有钱有粮,不事生产”。

伊犁四营不同于满营,虽为八旗武装,但实行八旗下辖的总管旗制,该制度是清朝管控非满洲部众的重要军事制度。清朝早期统一东北及北方各部中,对主动投附、来降臣服、武力征服者,视其政治立场,处置管理各有差异。清朝统治者对于主动投附者,纳入八旗体系,被视为一体;对于来降臣服者,以札萨克制实施管理,给予较大自治权。其余部众则多以“总管旗制”控辖。如对察哈尔营的管理,清政府将蒙古各部分外藩与内属,对察哈尔先将其列为外藩蒙古,设札萨克旗,予以自治,但因后期参与“三藩之乱”,清政府遂将其移出故地,改为内属蒙古,并分而治之,不设札萨克头目,不予世袭封爵,由清政府委派官员直辖。总管旗是清政府中央直辖行政单位,男丁要承担生产与军事双重任务,负担清室官府各类劳役,又要服从将军、都统调遣,承担兵役,驻守卡驿军台等,物资后勤均为自给,不受体制供养。伊犁四营的总管旗体制是东北、蒙古总管旗制的延续,各营领队大臣多由满洲官员担任,总管由本营官员负责,由清政府直接任命,不可世袭,可谓伊犁四营“官不世袭,有钱无粮,生产自给”。

(二)俸禄粮饷

满营与伊犁四营的俸禄粮饷差异较大,窥见清朝高层满洲统治者利益分配倾向。

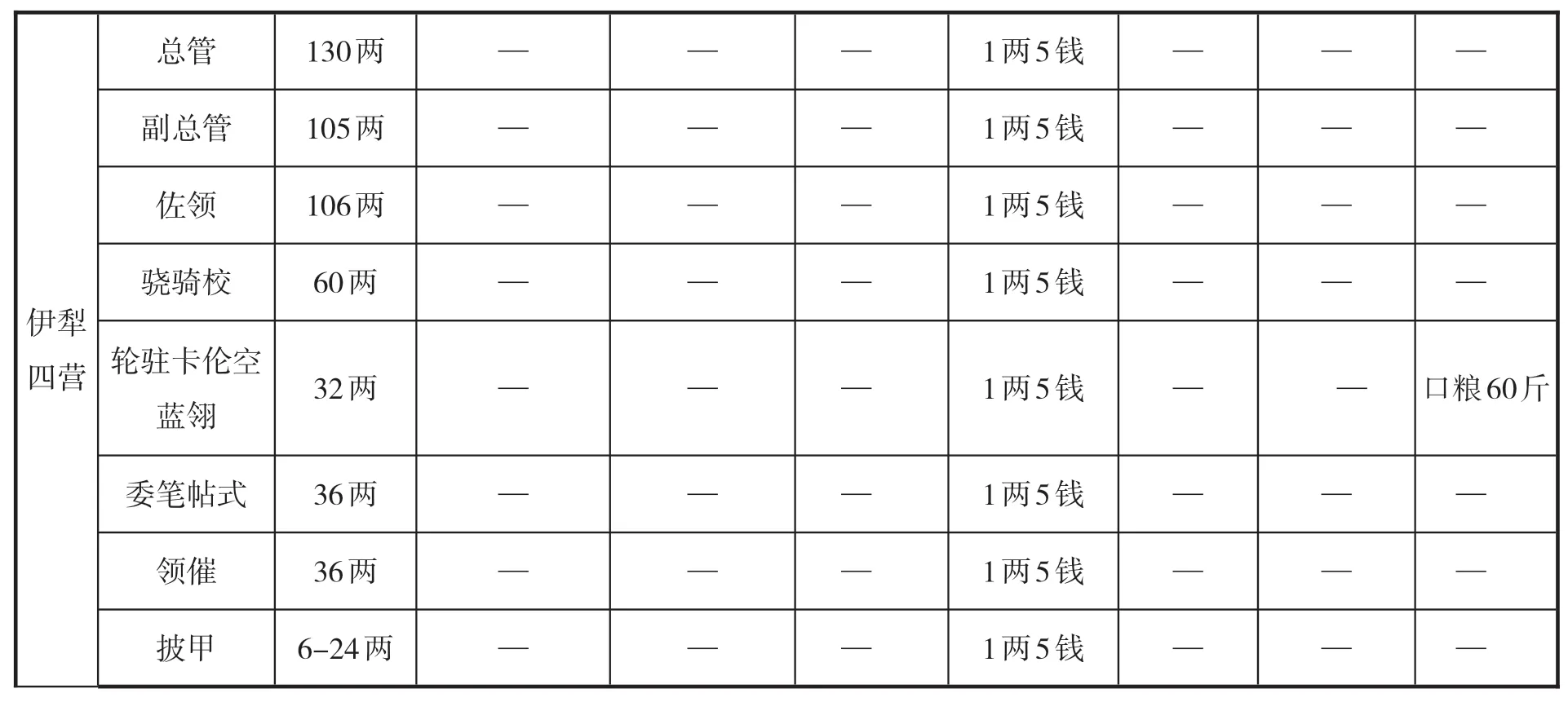

满营军民系八旗中脱离生产的“有粮有银”阶层,粮饷俸禄均由清政府供应,而清廷对伊犁四营官兵仅拨当差俸银与盐菜银,属八旗中“有银无粮”阶层。满营官兵每年人均约六十两,伊犁四营官兵每年人均约十四两,二者相差甚大。满营粮草供应塔兰奇回屯及绿营军屯供应,其中塔兰奇回子占八成。伊犁四营军民粮食后勤等,均系自给自足,不依赖清朝财政及回屯生产。同时,伊犁四营中各营军饷总体相当,个别有所不同,如厄鲁特营构成复杂,清朝政府对上三旗、下五旗及沙比纳尔披甲,按其归附时间先后,将军饷分为三级。此外,伊犁满营官兵每年红白赏恤银八千两,绿营官兵红白赏恤银一千两,而伊犁四营则无此项银两。

表2 新疆八旗各营官兵俸禄粮饷统计(年)① 本表据《伊江汇览》《总统伊犁事宜》中数据统计而成。

?

(三)文化属性

清政府对清军常以农牧属性划分类别,中原直省绿营官兵属“农耕屯田”兵,而长城以外游牧渔猎部众武装属“射猎游牧兵”,伊犁四营即属此类,“伊犁河南岸诸锡伯、索伦、达斡尔、察哈尔、厄鲁特、沙比纳尔,皆射猎游牧兵。”①魏源:《圣武记》(上册),中华书局出版社,1984年,第159页。清朝对伊犁四营之“营”称谓,满文皆用“aiman”②aiman”一词源于蒙古社会爱马克,原义是指性质、形态相同或类似物集合,泛指血缘集团的部落、宗族、家族或地缘集团的州、郡、区域、村落,以及其他集团如部队、组织、团体等,属对游牧射猎部众之称谓。一词,意为“部落”,而“满营”(manju kvwaran)、“绿营”(niowaggiyan turun ikvwaran)之“营”,则用“kvwaran”一词。清朝对四营军民常用蒙古语“anggi”一词,意为“队伍”与“分支”之意,为游牧组织称谓,窥见清朝对驻军农牧属性的划分。

清朝以“射猎游牧兵”为名,要求四营军民移驻伊犁时走长城以外路线,而满营、绿营所行塞内驿站路线,虽有锡伯、索伦妇眷不善骑马,但仍被要求乘牛车沿塞外游牧路线行进,到达伊犁后亦以射猎游牧的方式进行安置,即无城无房无田,实施游牧射猎生产,生产自给,而满营筑城建房事项则均由清朝财政出资。期间,伊犁将军明瑞虽得知锡伯军民于盛京长期与满洲部众同城混居,生计为农耕屯田,而非游牧射猎,但并未作出调整,反而强调倘若仅以农耕为计,则不利于伊犁驻防,应按蒙古旗营方式实施游牧。明瑞要求索伦、锡伯、达斡尔等自行搭盖。③《伊犁将军明瑞等奏锡伯官兵自行修建房舍居住折.清代锡伯族档案史料选编》(第一册),新疆人民出版社,第399页。清朝以“因俗安置”“射猎游牧兵”为由,不予伊犁四营筑城建房、粮草供应及红白赏赐等诸多财政支出,而对满营中满蒙军民射猎游牧的传统却闭口不谈。可见,清朝对旗营文化属性的划分,并非仅仅是文化差异本身,更涉及满蒙八旗与总管旗的亲疏差别及八旗内部的利益分配问题。

(四)命运轨迹

同治年间,中原地区爆发太平天国运动,西北爆发陕甘回民反清运动,甘肃满营受重创,人口锐减近七成,并迅速波及新疆,冲击新疆军府体系。新疆六满营仅剩巴里坤满营,满营人口由六万八千余人,①新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会,《新疆通志》卷27《民族志》,新疆人民出版社,2006年,第607页。锐减为四千余人②国家民委《中国少数民族社会历史调查》编辑委员会,《满族社会历史调查》《新疆维吾尔自治区满族调查报告》,辽宁民族出版社,1985年,第168页。。期间,东干、塔兰奇五万余反清部众围攻伊犁军府,并联系伊犁四营总管,称四营军民均生产自给,未压迫东干、塔兰奇部众,彼此并无矛盾,因此反清对象非伊犁四营,而是压榨回屯部众之满营。

明绪将军令伊犁四营驰援,但因索伦营遭重创,余众转入俄境至塔尔巴哈台。察哈尔营因故未派援兵。③迪亚科夫、佟玉泉译,《1864—1871年间伊犁农民暴动的回忆》,圣彼得堡出版,1905年,第四章巴彦岱的陷落。厄鲁特营援兵至惠远城外围后因故折返。④迪亚科夫、佟玉泉译,《1864—1871年间伊犁农民暴动的回忆》,圣彼得堡出版,1905年,第六章蒙古人前来支援将军及因中计而返回原地。锡伯营数次战斗后伤亡惨烈,明绪为不至倾覆殉国,遂谕锡伯营以“伪和”⑤“因贼势过强,寡不抵众…暂行伪和,以消减其凶暴之气…合本将军之意,此皆该总管等以大事为重,乘机用计,妥善办理,如起事者来战六牛录时,该总管务必看势办理,然而惟以大义讲明士兵,毋致弄假成真,而蹈叛迹,是为至要”。译自:伊犁锡伯营总管喀尔莽阿分呈署伊犁将军乌里雅苏台将军塔城参赞大臣代奏之禀帖。方式与反清武装周旋。⑥锡伯营与回民起义军议和前提有三:即不入回教、不改营制度、不入回军。迪亚科夫、佟玉泉译,《1864—1871年间伊犁农民暴动的回忆》,圣彼得堡出版,1905年,第七章塔兰奇部队在艾米尔汗和卓的率领下向伊犁河南岸进发及其与锡伯营八旗签订的和约。“满回关系”为清朝内部阶级矛盾的必然,而伊犁四营军民介于八旗与回民之间,因此在社会运动中不同程度自保。反清浪潮过后,沙俄侵入伊犁,此“清俄矛盾”属国家主权范畴,伊犁四营军民遂与“苏丹”回部民众共拒俄军,伊犁四营军民又协助左宗棠收复新疆。新疆建省后,以锡伯营、索伦营军民构建伊犁及塔尔巴哈台新满营。

1912年1月7日,伊犁爆发起义,伊犁将军志锐被革命军枪决,新满营官兵与新军在惠远城激战对峙,后经前任伊犁将军广福调节停战,新满营锡伯官兵遂表示支持革命军。次日,起义军各首脑、地方团体代表、新满营协领、佐领及锡伯营、索伦营、察哈尔营、厄鲁特营等四营领队大臣,集会于商会,成立汉、满、蒙、锡、维“五族共进会”。伊犁临时革命政府废撤后,杨增新恢复伊犁四营,实施直辖,改伊犁四营领队大臣为四营队官,广福颁布满文训令十二条,⑦广福满文训令,1913年9月颁行,内容涉及令伊犁四营和各边防卡伦、哨所官兵,维护边防,整顿边境秩序,防止非法越境贩私,阻止侵害我国主权行为。据考该训令系伊犁最后八旗满文训令,载于民间散存《锡伯营档册》中,为1938年锡伯营档房被民国政府焚毁时幸存之文献,现存于私人手中。延续清朝旧例,令伊犁四营官兵延续驻卡守边旧制。

1913年至1938年,新疆局势随国运动荡,1914年2月广福病亡,1928年7月杨增新遇刺,1933年4月金树仁政权倒台,盛世才于政变中掌权。期间,塔城新满营军民迎接抗日义勇军回国;伊犁四营军民以旗营名义为抗日捐助巨额资金;参与修建苏联援华抗战“红色运输线”⑧苏联抗战援华通道:抗战初期,苏联对华物质援助路线,其陆路运输线起自苏联境内的萨雷奥泽克,经霍尔果斯入中国境,通往乌鲁木齐,再穿过星星峡至终点站兰州,全程2925公里。;与新疆各兄弟民族建立反帝统一战线组织——反帝会;1938年1月,盛世才撤销伊犁四营建制,先置“设治局”,后建立县制。至此,新疆八旗建制历经一百七十四年而宣告终结,亦为清朝八旗组织历经三百余年之完结。但伊犁四营进步人士成立“锡伯索伦满洲文化促进会”(简称锡索满文会)及“蒙古族文化促进会”(简称蒙文会),又称“锡索满蒙文化促进会”,是为伊犁四营共同体之延续,传承爱国守边之责。

三、伊犁四营比较

(一)官兵来源

伊犁四营兵源各有不同。清政府最早拟定察哈尔部至新疆戍边,但并未选在册察哈尔官兵,而自察哈尔单身贫困余丁内选情愿携眷迁移之人,①《大学士傅恒议奏拣选察哈尔官兵携眷移驻伊犁等处事宜折》(乾隆二十六年九月三十日),军机处满文议复档。以京口等地出旗汉军八旗之缺,组建察哈尔营建制,实施移驻。对厄鲁特营的设置,清政府兼有控辖及差役双重考量。厄鲁特营军民构成有四,有投清的厄鲁特达什达瓦,有平定准部后陆续返回的部众,有东归的沙比纳尔(庙丁),有自张家口“嫁予”厄鲁特营兵的数百名察哈尔妇女。清朝对于索伦营的构建,参照察哈尔部众自愿方式开展,自“打牲丁”中选调,没有从在册官兵中移驻,以出旗汉军八旗之缺,组建索伦营。对于锡伯营,清廷鉴于伊犁诸旗营兵源不强,战斗力较弱的情况,自盛京锡伯兵在册官兵中,以优良标准抽调组建而成,其构建既未参照索伦部“拣选”方式,又不同于察哈尔部“自愿”原则。

伊犁四营组建中,伊犁将军明瑞曾奏报清高宗,指出满营官兵缺乏训练,技艺欠佳,暂不胜任,对察哈尔、厄鲁特、索伦三营官兵来源亦为不满,以“无能情愿来居者”评述,认为伊犁是战略要冲,须驻扎强兵,官兵应于射猎游牧武装中的精兵挑选,而非牧丁、打牲丁。②《伊犁将军明瑞等奏选派盛京锡伯官兵驻防伊犁地方折》《清代锡伯族档案史料选编》(第一册),新疆人民出版社,第326页。指出若由弱兵派遣驻防伊犁等地,非但不能有效扼制非法越境,而且往来外藩部众察觉驻兵不精锐,反而导致骄横不恭。但清高宗考虑有所不同,认为驻军戍边重点不在作战能力的大小,而在政治立场的坚定及戍边屯牧的能力。清朝统治者惯用“以蒙制蒙”实施制衡管理,察哈尔与卫拉特矛盾久远,参与清朝历次重要战事,是清朝平定准部的坚定执行者,选调察哈尔部成员赴伊犁戍边,即利用察哈尔与卫拉特的矛盾实施制衡管理,对清政府而言,其立场高于战斗力。同时,在册察哈尔兵、索伦兵虽战斗力强,但未必能安心生产戍边,扎根边疆。选调察哈尔牧丁及索伦打牲丁则不然,穷苦男丁更易于主动移驻,戍边优惠条件亦为改善生活困境途径,既有利于扎根戍边、稳定生产,又可减少清朝财政负担。

(二)生产方式

伊犁四营,系八旗属下总管旗“有银无粮”阶层,除俸银和当差盐菜银外,无其他钱粮银饷,生产物资均为自给,城池房舍均系自建。伊犁四营军民以各自独立生计,保持入关前八旗“出则为兵,入则为民”传统,使得旗民关系较为和睦。伊犁四营军民生计方式各有特色,对巩固戍边经济影响甚大,其中兼有成功经验与失败教训。

1.察哈尔营。清廷虽将察哈尔划属游牧之列,以旗牧为主,但因西迁移驻前就有一定农耕习俗,故移驻后其旗屯亦为可观。除博尔塔拉各驼、马、牛、羊场外,察哈尔营屯田亦有三千余亩,右翼屯地于达勒特、察罕哈德、大营盘、哈日托勒海等地;左翼屯田于安格里格、哈尔布呼、查干屯格等地,同时察哈尔官兵亦将屯田经验推广至土尔扈特与厄鲁特营。

2.厄鲁特营。该部军民前期无屯田传统,经营昭苏、特克斯、尼勒克、新源等地牧场,在清政府鼓励屯耕政策的影响下,开始逐步学习屯田技艺。左翼上三旗屯田于霍依图察罕乌苏、敦达察罕乌苏、塔木哈和特尔莫图开展;右翼下五旗屯田于哈什、昌曼、特勒克、大济尔噶朗、特克斯塔柳、明布拉克等地推进,收获渐丰。

3.索伦营。其部众原生活于大小兴安岭,以渔猎打牲为生。清政府将索伦营军民安置于霍尔果斯、奎屯、萨玛尔区域,该地不但鲜有猎场,草场贫瘠,而且水源不足,野生禽兽稀缺,索伦军民鲜有游牧和屯田经验,导致经营牧场屡屡失败,农耕生产又屡屡不适,索伦营左翼鄂温克人数锐减,右翼达斡尔亦生计艰难,伊犁将军被迫两度挑选锡伯军民数百名补充索伦营。

4.锡伯营。其部众农耕传统久远,曾于清军雅克萨之战时供给军粮,同时渔猎传统亦未中断。清朝选调锡伯军民西迁时,并无安置伊犁河南岸屯田意图,拟将其派驻于塔尔巴哈台或霍尔果斯、博尔塔拉处游牧,后因塔尔巴哈台改为换防,察哈尔进驻博尔塔拉,则改令锡伯军民移驻伊犁河南岸。锡伯营军民先于准噶尔旧渠处安营,以绰霍尔河水开屯一万亩,但因人丁增加,耕地不足,又引伊犁河水,开二百里锡伯渠,开垦农田近八万亩,并南移驻地。锡伯营军民除农耕外,亦于驻地伊犁河谷牧放牲畜,设置渔场、猎场,生产生计多样。

(三)传统文化

伊犁四营部众虽被清廷划属“射猎游牧兵”,并受八旗制度影响,但文化特征仍各有特色。察哈尔、厄鲁特、索伦延续传统较多,变化甚小,而锡伯早期居科尔沁属地,受蒙古文化影响较大,编入八旗后又被拆散分辖于京畿、盛京满蒙八旗内,极为杂居分散,进而深受满洲文化影响,并逐步接受中原儒家文化,其多元特点渗透于社会生活各域。①以锡伯家谱为例,早期家谱姓名多蒙语名,其后为满语名、锡伯语名,清末出现汉语名,民国后以汉语名为主,亦有少数维语、俄语名,窥见锡伯文化变迁特点。锡伯军民移驻伊犁后,其驻地与伊犁满营一河之隔,距离伊犁九城最近,②锡伯营一、三、四牛录驻地与惠远城隔岸相望,经济文化往来甚为便捷。并紧邻塔兰奇回庄及哈萨克游牧地带,靠近沙俄属地,锡伯营文化受多方影响,多元特征最为突出。

就伊犁四营部众对满文的使用而言,清朝以满语为官方通用语言,边疆军事驻防区域均使用满文。伊犁四营部众对满文使用情况并不一致,厄鲁特与察哈尔部众因蒙语与满语差异较大,且惯用托忒、胡都木蒙古文,因此使用满文较少。鄂温克与达斡尔部众虽一定程度使用满文,但也因其语言与满语存在差异,使满语推广有限。锡伯因其语言与满语甚为接近,③康熙朝《黑龙江将军衙门满文档案》有数篇文献,载清朝政府自锡伯披甲中挑选满蒙翻译人员事宜,该时系锡伯族归顺清朝仅两年,其满语满文水平已达充认边界谈判翻译水平,足见锡伯族母语与满语极为相近。加之编入八旗后又与盛京满洲八旗混居七十余年,文化陶融,因此锡伯营军民使用满文极为普遍,民间大量传抄、咏颂满译汉文典籍,④清末,新疆锡伯民间流传典籍刻印本、手抄本繁多,其品种、数量巨大,如《三国志演义》《水浒传》《西游记》《四书》《钦定满文四书》《御制翻译四书》《御制日讲四书解义》《四书字解》《三字经》《千字文》等典籍于民间广泛传抄,并有一定再创作,以民间喜闻乐见“朱仑”广为传播。更有原创曲艺、文学作品等大量涌现,使满文于边陲锡伯营军民中兴旺传承。

就伊犁四营部众民间信仰而言,厄鲁特部众于准噶尔汗国时期,黄教盛行,固尔扎、海努克建有金顶寺、银顶寺,厄鲁特营设置后仍保持旧有传统。察哈尔营驻地除建有镇远寺与积福寺两大寺庙外,各苏木亦建有小寺庙,其中镇远寺有七百余位喇嘛,可谓黄教盛行,民间更有萨满教及各类原始崇拜。索伦营军民民间保持东北旧地萨满教传统。锡伯营军民在民间信萨满教及藏传佛教,编入八旗后民间信仰受满汉文化影响更趋丰富,盛京皇寺旁建有太平寺,即锡伯家庙,移驻伊犁后于驻地建有靖远寺,各牛录又建土地庙、娘娘庙、关帝庙、八蜡庙等各具功能寺庙,兼道教、喇嘛教、萨满教,及各类民间信仰于一体,使寺庙区域内非单一信仰,实为除萨满外各类信仰集合区域。可谓论伊犁四营民间文化中,与满洲最近似者属锡伯营军民。

(四)军事武备

清政府因新疆为战略要地而甚为强调驻军武备训练,规定满营官员讲习操练弓马、火器、队列,而伊犁四营于各自驻地随时操演鸟枪、骑射。除伊犁将军选调各旗营官兵围猎练兵一项外,其余武备训练及军械配备均各有特点。

清政府对于满营与伊犁四营武器配备方面各不相同。满营不但弓箭刀枪齐全,火炮鸟枪亦为完备;①松筠:《西陲总统事略》卷6,《训练》。伊犁四营冷兵器配备虽与满营一致,但火器装备却各有倾向,锡伯、索伦两营未配火炮鸟枪,察哈尔营、厄鲁特营则反之。锡伯营官兵于盛京时,十人中有二人配鸟枪之例,因此移驻伊犁时带鸟枪近四百杆。②松筠:《钦定新疆识略》卷7,《官制兵额》。但清政府以锡伯兵使用火器会反误弓马,遂命将鸟枪全部没收禁用。③《伊犁将军阿桂等奏锡伯等营官兵发给兵器折》,《清代锡伯族档案史料选编》(第二册),新疆人民出版社,第205页。察哈尔营、厄鲁特营配有鸟枪,察哈尔营配鸟枪三百四十七杆,厄鲁特官兵每人鸟枪一杆。满营兵器若有短缺损坏则由官库统一采购配发,而伊犁四营则只能自行购买,清廷不予配发及修理。除火器外,伊犁满营还配三千四百余套棉甲,伊犁四营未有配备。

军事训练方面。满营每月一、五、九日演练步箭,二、八日演练马枪,三、六、九日演练马箭,四、七、十日演练队操,伊犁将军定期校阅。奖赏娴熟者,严斥生疏者,对演练火炮尤为重视。伊犁四营因经营牧场及屯田生产,故军事训练情况不一。锡伯营、索伦营每年农闲时各牛录自行组织训练,称为佐领阅兵,同时保持盛京旧制,秋收后全营官兵操演,称为总管阅兵。厄鲁特营、察哈尔营亦据生产闲暇自行操演,伊犁将军两营巡查牧场时进行校阅,查看枪械演练及弓马技艺,并对娴熟者记功奖赏。

(五)血缘组织

伊犁四营部众血缘组织各有特点,与其社会沿革相联系,鄂温克、达斡尔、厄鲁特变化较小,察哈尔其次,锡伯变化最大。

厄鲁特、索伦部众编入八旗前传统体系未有大变,伊犁军府设立后,厄鲁特部众仍驻故地延续传统,血缘组织结构未有大变,可谓由整体集中变为略有分散。鄂温克及达斡尔部众各自维系原有血缘组织;察哈尔部众因林丹汗抗清、布尔尼反清,清政府对其管理制度由盟旗制改为总管旗制,南迁其驻地,并分而治之,血缘组织由相对集中变为相对分散;锡伯部众自康熙时期编入八旗后,屡次南迁驻地,被拆散于京畿与盛京满蒙八旗属下,血缘组织被彻底拆解,但移驻伊犁时将盛京各地锡伯部众重新聚合组建锡伯营,可谓血缘组织由彻底分散变为集中聚居。窥见,清朝对伊犁四营部众的管理方式。

四、结 语

清政府为布设新疆驻防,移驻陕甘满营,构建伊犁四营,满营与伊犁四营虽同为新疆八旗驻军,职能相仿,但二者管理制度、生产生计的差异,造成八旗内部的阶层分化,最终导致命运轨迹的不同。

清政府以“射猎游牧兵”[2]名义,要求伊犁四营粮草自给自足,城池房屋自筹自建,并取消红白赏银等,借以减轻清政府财政支出。同时,满营不但受体制供养,其粮草后勤多系回部塔兰奇民众供应,二者逐渐成阶级对立态势,形成“满回矛盾”。伊犁四营虽为八旗,但自食其力,屯牧自给,不依回屯,二者“旗回关系”并不完全对立,使伊犁四营军民既属旗人范畴,又自食其力,不依赖财政供养,成为介于满营与回部两大对立阶级之间的特殊阶层。同治时期回部农民反清浪潮中,新疆满营军民几乎尽数而亡,伊犁四营得以延续发展,其中满营的蒙古八旗虽与察哈尔、厄鲁特营军民同属蒙古部众,却命运迥异,蒙古八旗与满洲八旗一同倾覆。满营中的满洲八旗与锡伯,虽文化趋同,但阶层差异,其民族归属与认同难以一致,反清农民运动中二者命运更是大相径庭。反观伊犁四营军民,虽系不同部族,文化有别,生计各异,却于总管旗制下,利益相同,形成发展轨迹相同的命运共同体。可见,基于生产生计而形成的阶级阶层关系,始终是民族内外关系发展的重要因素。

军府制系清政府在战争时期或非常情况下管理地方的一种过渡性的强制性管理制度,其利在于强有力的管控方式,其弊在于高昂的管理成本及僵化的管理方式,财政上严重依赖中央专饷与各地协饷,体制上强调皇权专制,一旦国力衰竭,军府体制便难以维系。清高宗基于分封制的破灭、直省制的失败,最终被动选择“以军统政”的军府制,作为稳定新疆的临时过渡性制度,使得治疆制度迥异于内地直省和其他边疆地区。然而,清高宗的继任者未能洞悉新疆军府制的实质与利弊,以祖制之名盲目承袭,未有改制改良睿见,导致同治年间国内阶级矛盾爆发之时,陕甘之乱波及新疆,新疆军府体系体失去国力依托,随之迅速崩溃、坍塌,外部势力乘虚而入,致使沙俄侵占伊犁十年,阿古柏势力于天山南北肆意作乱。光绪时期新疆建省,清政府彻底废止此过渡性军府制度,实施与内地各省的一体化管理,新疆社会才逐步趋于稳定,鲜有大乱发生。