基于专利数据挖掘探讨中药复方治疗肩周炎的组方规律*

吉富涛,陈 葛,武 莉,冯新越,闫露露,尹本敬,2,顾海潮,2△

(1.云南中医药大学,云南 昆明 650500;2.云南省中医医院,云南 昆明 650021)

肩周炎是中老年人最常见的疾病之一,又被称作粘连性关节囊炎,临床症状早期表现为肩关节疼痛,后期为肩关节疼痛加重伴活动受限,并且疼痛症状常在夜间加重,对患者的生活质量产生了严重的影响,据相关统计表明,肩周炎疾病在肩部疾病中约占40%左右,而在中国,中老年人患肩周炎较多,约占8%,并且女性多于男性。肩周炎在临床中的治疗方法比较多[1-2]。而保守治疗是肩周炎最主要的治疗方法,包含药物治疗(如中医药口服、外用、玻璃酸钠注射)、物理治疗(如艾灸、热奄包、推拿按摩)等[3]。中医药治疗肩周炎在临床中具有重要的作用,并被广泛应用于临床[4]。而中药复方在肩周炎的治疗方面,有很多已经申请了国家专利。为了进一步探讨中药复方治疗肩周炎的组方规律,本文通过数据挖掘法对这些专利中中药复方的组方规律进行了分析,以期为中医药在临床上治疗肩周炎提供思路和借鉴,并为治疗肩周炎的新方药研究和开发提供科学依据。

1 资料与方法

1.1 数据来源 以中国专利公布公告网站(http://epub.cnipa.gov.cn/)数据库为来源,选择“高级查询”,将公布公告时间范围设定为2005年1月19日至2021年10月8日。

1.2 方法

1.2.1 检索策略 以“肩周炎and中药”和“肩周炎and草药”为检索词进行文献检索。

1.2.2 纳入标准 (1)专利中药复方治疗中病症为肩周炎;(2)专利中用法含有口服中药(or方剂or复方or中草药or中药制剂等),中药必须具有明确的药物名称描述或为民族药。

1.2.3 排除标准 (1)中药复方没有明确药物组成的专利;(2)中药复方的用法仅为外用的专利;(3)将中药复方制作为或添加入食物、酒、茶及其他饮品的专利;(4)中药复方为保健品的专利;(5)含有提取物为非中药成分的专利。

1.2.4 资料提取与文献质量评价 由具有长期从事专利文献检索的2名资深的文献检索人员,分别阅读所获文献的文题、摘要和全文,以确定符合纳入标准的文献,并交叉核对,如有分歧,通过讨论或由通信作者协助解决。

1.2.5 数据库建立 根据文献中的中药复方的具体药物组成,筛选符合标准的文献,通过2020版《中华人民共和国药典》[5]和中国医药查询平台(https://www.dayi.org.cn/)[6]对药物统一药名,如“土元”规范为“土鳖虫”,“元胡”规范为“延胡索”,并将“甘草”分为“生甘草(甘草)”“炙甘草”,地黄分为“熟地黄”“生地黄”等中药,规范后依次录入Excel 2019软件和中医传承辅助平台系统(V2.5),建成数据库。

1.2.6 数据分析 据相关文献研究,可采用频数统计的方法,对总体中药中常用中药(频次≥3次)的四气五味、归经使用频次进行统计[7]。通过中医传承辅助系统(V2.5)进行中药复方的组方规律、药物间关联度、药物核心组合、新方组合等进行分析。

2 结果

2.1 文献检索及质量评价结果 初检共检索出相关专利319项,按前述标准进行筛选后排除113项,纳入符合206项,依据公布公告在国家知识产权局上含有的中药复方治疗肩周炎的中国专利,纳入各年度情况,从图表中可以得出从2005-2016年,发布在国家知识产权局公布公告上治疗肩周炎的中药复方专利总体呈上升趋势,并在2016年达到最大量,2017年呈直线下降趋势,2018年又有所上升,而2018-2021年呈直线下降趋势(见图1)。

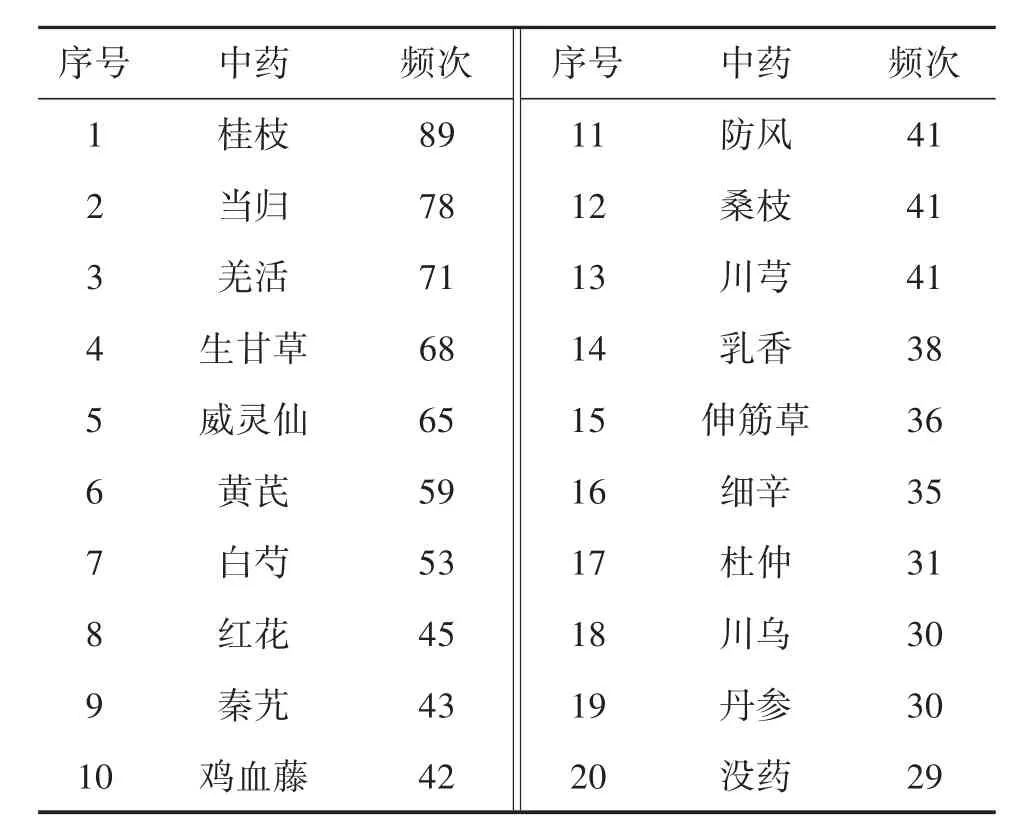

2.2 药物统计结果 206项专利中含有206个中药复方,包含中药577味。常用中药有179味(频次≥3次),使用频次排名前20位的主要是桂枝、当归、羌活、生甘草、威灵仙、黄芪、白芍、红花、秦艽、鸡血藤、防风、桑枝、川芎、乳香、伸筋草、细辛、杜仲、川乌、丹参、没药(见表1)。

表1 使用频次排在前20位的中药

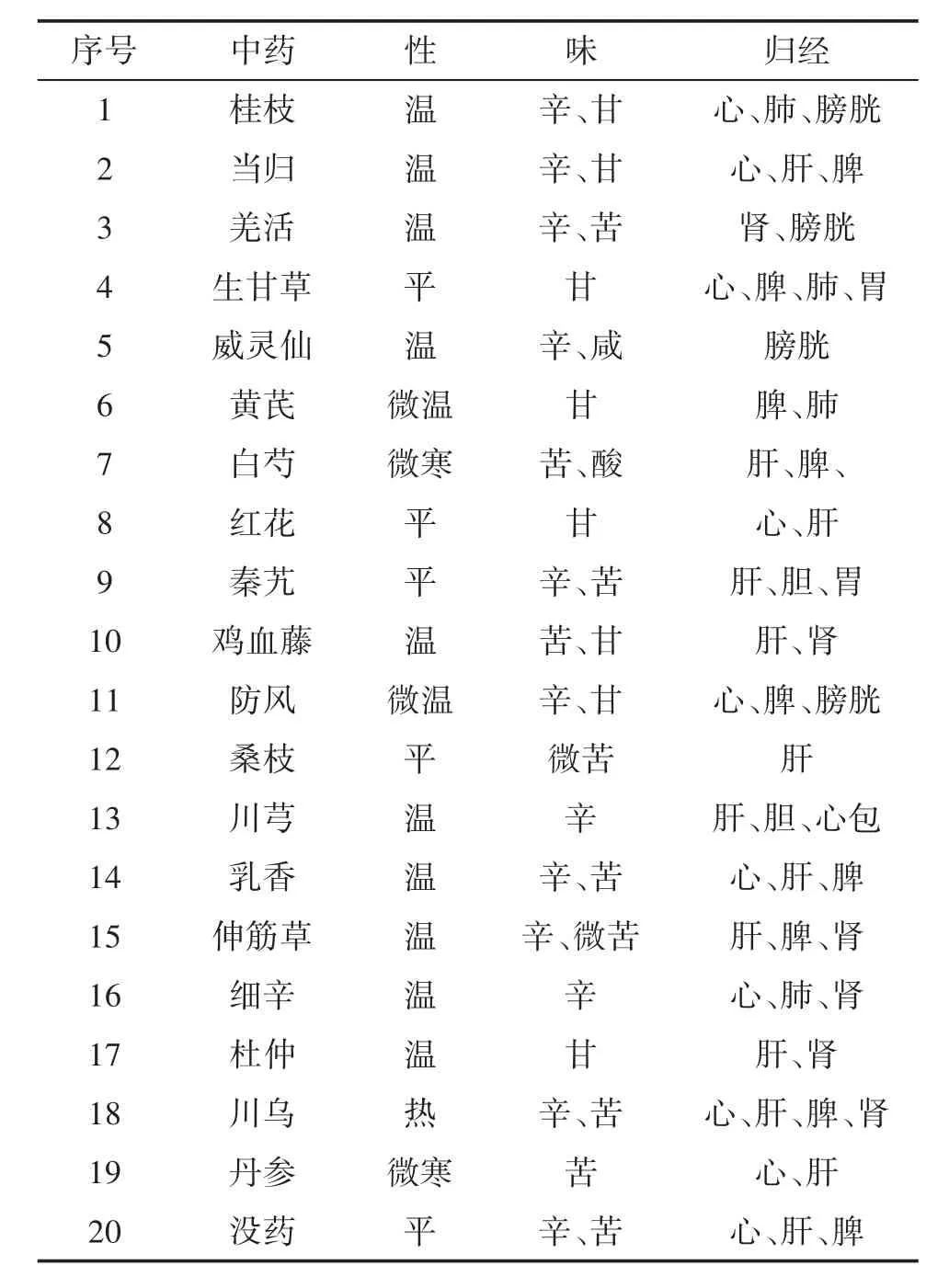

2.3 药物性味归经汇总 对使用频次排序前20位中药的性味归经情况进行汇总(见表2)。

表2 使用频次排在前20位的中药性味归经汇总表

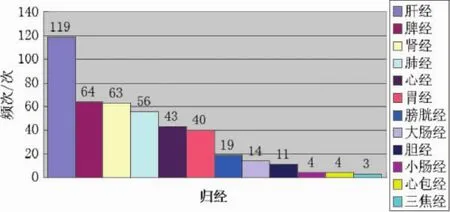

2.4 中药归经分布情况 对使用频次≥3次的179味常用中药归经进行统计分析,使用频次前3位的分别是肝、脾、肾经(见图2)。

图2 使用频次≥3次的179味中药归经分布情况

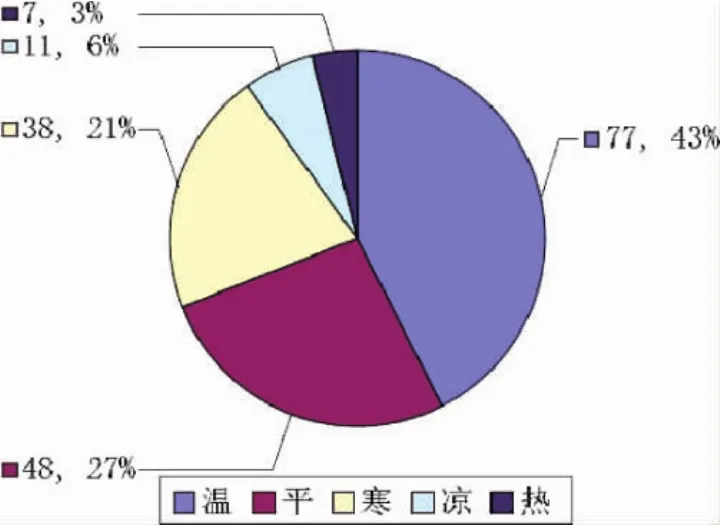

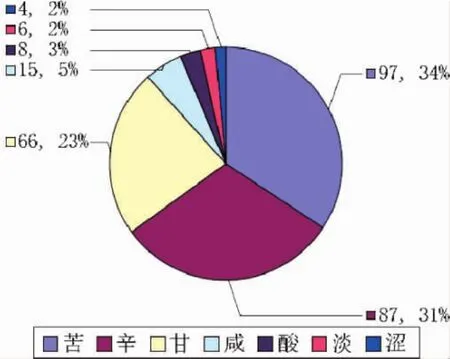

2.5 中药性味分布情况 对使用频次≥3次的179味常用中药四气五味进行统计分析,四气分布频次前3位的分别是温、平、寒(见图3),五味分布频次前3位的分别是苦、辛、甘(见图4)。

图3 使用频次≥3次的179味中药四气分布情况

图4 使用频次≥3次的179味中药五味分布情况

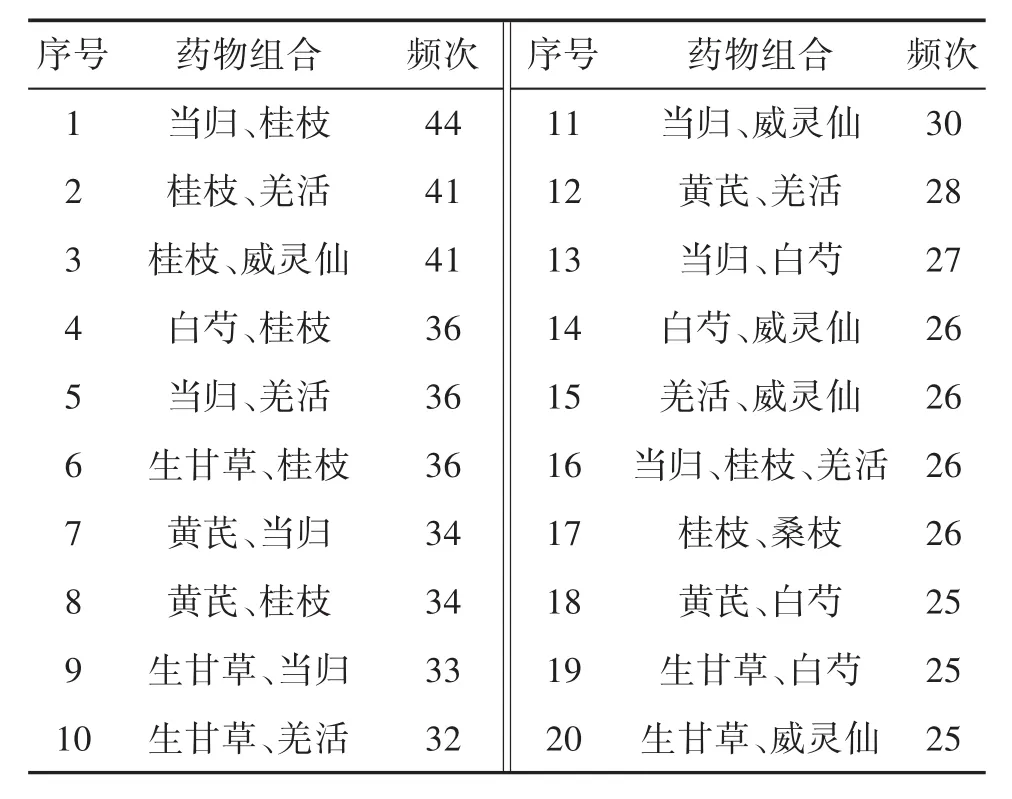

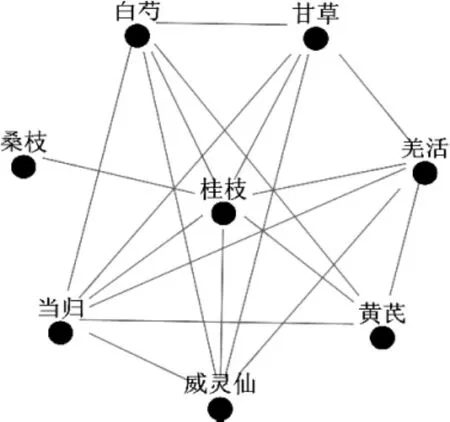

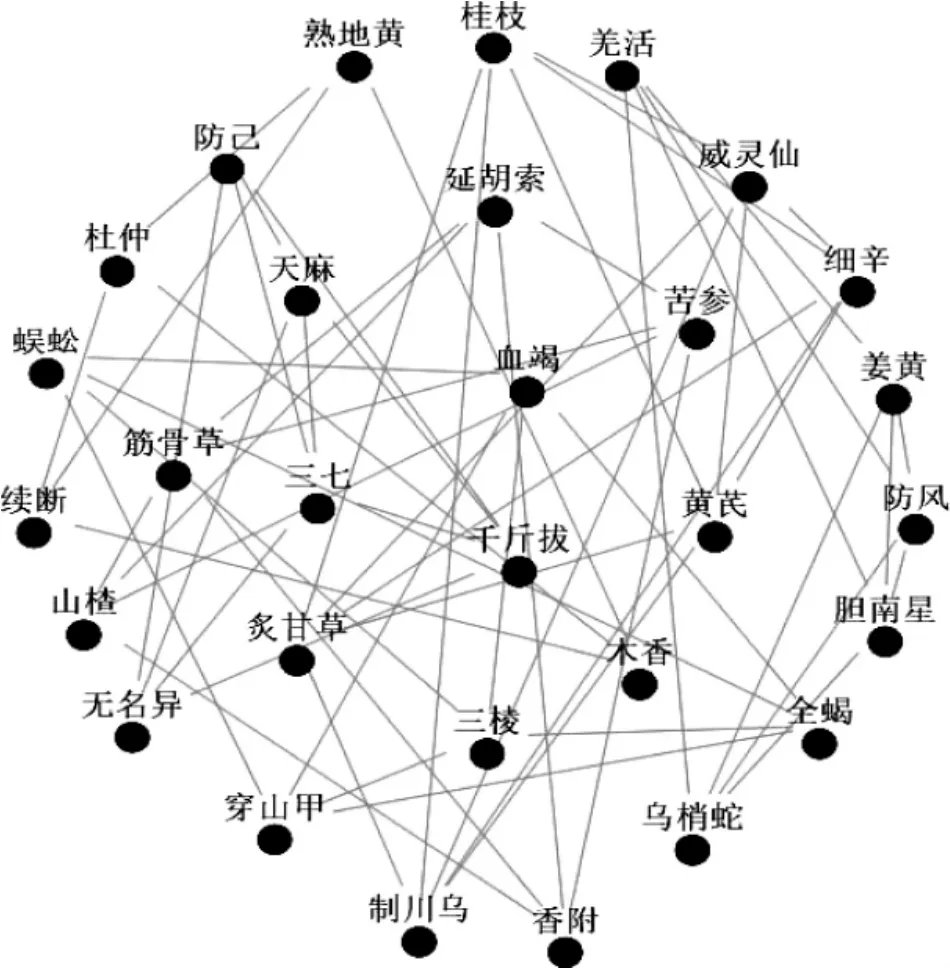

2.6 药物组方规律分析 对206项专利中含有206个中药复方的577味中药进行关联规则分析。将“支持度”设置为25,“置信度”为0.55,共得到20个药物组合,包含中药8味,且频次≥25,其频次出现较多的药对,采用降序排列依次为“当归-桂枝、桂枝-羌活、桂枝-威灵仙”等(见表3)。并得到10个关系密切药物组合,由高至低依次排列为“当归、羌活->桂枝”“白芍->桂枝”“桑枝->桂枝”“桂枝、羌活->当归”等(见表4、图5)。

表3 基于关联规则药物组合频次表

图5 药物组合关联规则网络图

表4 药物组合关联规则表

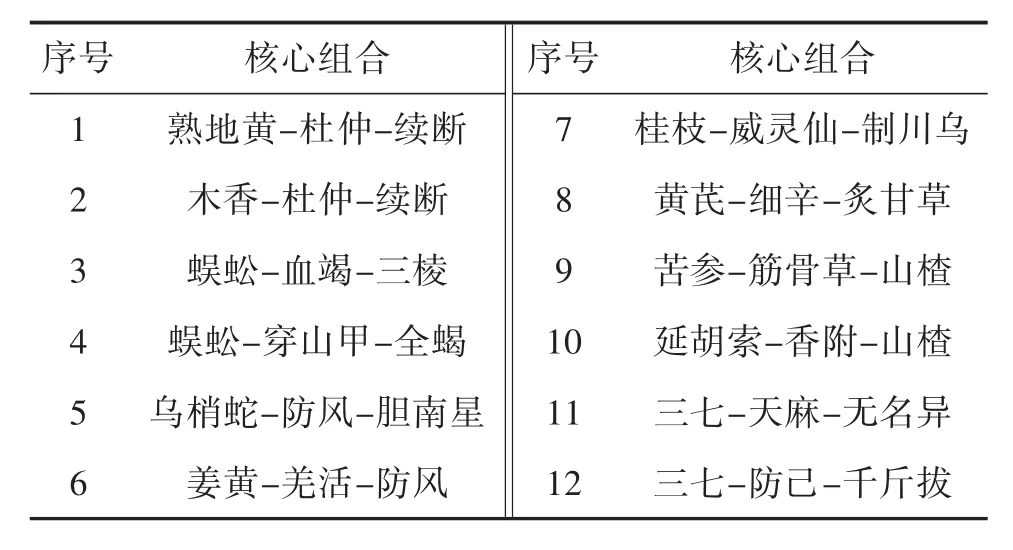

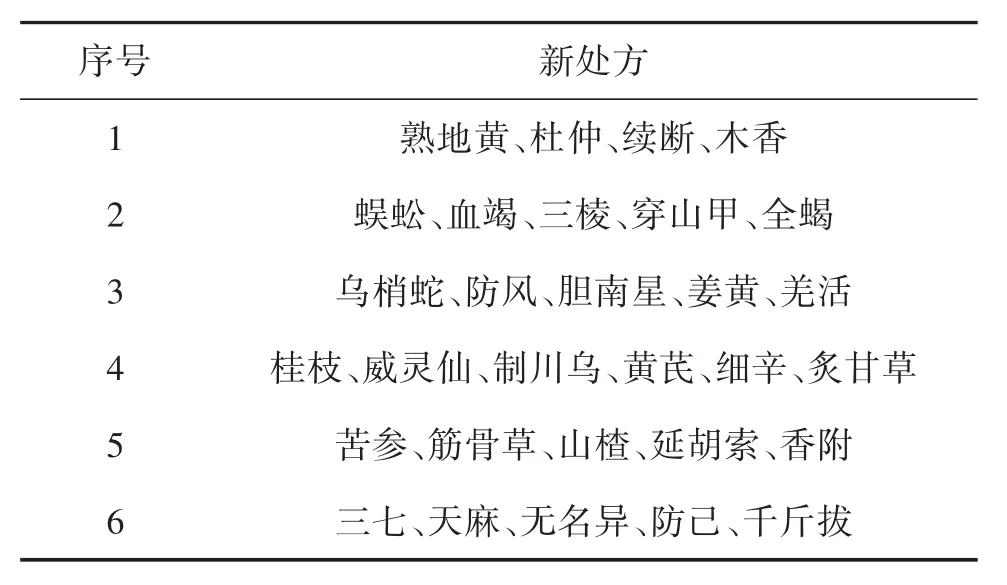

2.7 基于熵聚类方剂分析结果 将相关度设置为6,惩罚度为2,获得12组新方核心组合(表5),在此基础上,采用无监督熵层次聚类算法分析,共得到新方6个(见表6),网络展示图如下(见图6)。

表5 基于熵聚类的药物核心组合

图6 治疗肩周炎的新方组合网络图

表6 治疗肩周炎的新方组合

3 讨论

肩关节周围炎,又简称为“肩周炎”,该病多发于50岁左右,又被称为“五十肩”,是临床中较为常见的疾病之一,其病变部位主要在肩关节囊及其周围肌腱、韧带等[8]。现代医学将肩周炎称为“冻结肩”“漏肩风”等,目前,普遍认为该病与各类慢性无菌性炎症所产生的充血、渗出、肌成纤维细胞的形成有关,从而导致肩关节周围组织发生增生、粘连,最终使肩关节的间隙变窄,肩关节的活动受限[9]。有学者在实验中通过对肩周炎的分子生物学研究后,得出肩关节局部结构改变与特定的炎症介质和纤维相关细胞因子关系密切,从而也印证了这一说法[10]。其致病因素还包括:关节的退行性病变、肩关节长期劳损、受到创伤、肩关节受寒等[11]。并且被ISAKOS委员会总结归纳为四类:(1)软骨损伤、软骨病变等相关的关节内病因;(2)因关节囊挛缩等病变的关节囊病因;(3)肩关节周围组织出现挛缩等关节外病因;(4)出现原发神经系统相关疾病异常,也是导致肩周炎神经异常性的病因[12]。在临床治疗中,西医多采用非甾体类抗炎镇痛药,虽然短时间内可获得疗效,但是长期服用却能引发诸多不良反应,如胃肠道刺激和内出血等[13]。而中医药在治疗肩周炎方面,具有不良反应小、远期疗效好等特点。

祖国医学将此类疾病归属于“痹病”范畴,普遍认为内因与外因是本病的主要病因,肝藏血、主筋,肾藏精、主骨,肝肾相生,使得精血互生,充盈筋骨,当患者年老体衰,肝肾不足、阴阳失衡,精血渐虚,脏腑功能失调,筋骨失于濡养,加之外伤或长期劳累,经筋受损,又因外感风、寒、湿邪乘虚而入,阻滞肩部经脉,致气血凝滞,不通则痛,经筋粘连、则活动不利。因此肝肾亏虚、气血虚弱、血不荣筋是为内因;外伤、劳损、风寒湿邪侵袭是为外因[14-15]。然而,在临床中各个医家的治疗思路和方法大多不同,治疗肩周炎的中药复方也多种多样。经国家知识产权局公布公告的治疗肩周炎方面的中药复方专利中,大多为临床检验和药理研究证实过的有效组方,通过对这些复方的用药规律及组方规律分析,能够有利于我们发现更好的肩周炎治疗药物。

通过用药频次分析结果得出,桂枝频次最高,使用频次为89次,排序第一位,其性温,味辛、甘,归心、肺、膀胱经,善发汗解肌、温通经脉、助阳化气。临床上常用于外邪侵袭、关节痹痛等症。据相关研究表明,桂枝主要含挥发油成分,以醛类化合物为主,包含桂皮醛、肉豆蔻醛等,具有散热、扩张皮肤血管、促进血液循环等功效,同时具有抗真菌以及消炎镇痛的功效[16-17]。当归使用频次为78次,排第二位,其性温,味辛、甘,归心、肝、脾经,善补血活血、调经止痛。临床上常用于气血亏虚、风湿痹痛、跌扑损伤等症。有研究表明,当归不仅具有补血活血的作用,还具有抗炎镇痛、调节机体免疫功能等药理作用[18]。当归中含有的多糖成分能提高单核巨噬细胞的吞噬功能,使机体的非特异性免疫功能得到增强[19]。而当归含有中性油成分能抑制抗体的产生,发挥抗补体作用,促进体液免疫的功能[20]。羌活使用频次为71次,排第三位,其性温,味辛、苦,归肾、膀胱经,善散寒解表、祛风除湿、止痛。临床上常用于外邪侵袭、头痛项强、风寒痹痛、肩背酸痛等症。现代药理学研究表明,羌活的化学成分主要有挥发油类、香豆素类、糖类、氨基酸和有机酸类等,挥发油在羌活成分总量中占2.1%~2.4%,并具有消炎抑菌、镇痛、解热、抗凝等作用[21]。生甘草使用频次为68次,排第四位,其性平,味甘,归心、脾、肺、胃经,善补脾益气、缓急止痛、清热解毒等。临床上常用于脾胃虚弱、倦怠乏力、四肢挛急疼痛等症。现代药理学表明,甘草含有甘草总黄酮类、甘草酸类、三萜类、甘草苷类等成分,具有抗氧化、抗炎、调节免疫等作用[22]。威灵仙使用频次为65次,排第五位,其性温,味辛、咸,归膀胱经,善祛风湿、通经络,临床上常用于风湿痹痛、肢体麻木、筋脉拘挛、屈伸不利等症。现代药理学研究发现,其主要包含原齐墩果酸类、常春碱皂苷元类、原白头翁素类和棕榈酸等[23],具有抗炎镇痛、调节免疫和保护软骨等作用[24-25]。排名前20位中药按其功效可分为:(1)发散风寒药类:桂枝、羌活、防风、细辛;(2)祛风除湿药类:威灵仙、川乌;(3)舒筋通络药类:秦艽、桑枝、伸筋草、鸡血藤;(4)益气活血药类:黄芪、当归、甘草、白芍;(5)补益肝肾药类:杜仲;(6)活血化瘀止痛药类:红花、川芎、丹参、乳香、没药。可见高频次药物以发散风寒、祛风除湿、舒筋通络、益气活血、补益肝肾、化瘀止痛药为主。

通过性味归经及关联规则分析结果得出,治疗肩周炎的中药专利复方,多采用药性为温、平居多,温性药频率高达43%,药味以苦、辛、甘为主,苦味药频率高达34%,归肝、脾、肾经的中药居多。肩周炎属于“痹病”范畴,又多因内因与外因合致,内因多本虚,外因多标实,属本虚标实之证。中医学理论认为肝主筋、脾主肌肉、肾主骨,肝、脾、肾脏腑功能失调、阴阳失衡,精血渐虚,筋骨失于濡养,是为本虚。《灵枢》中云:“肝者,筋之合也。”“气虚则肩背痛寒……。”[26]肝主疏泄,具有调畅气机、促进津血运行的作用;脾主运化,为气血生化之源,具有促进气血生成、营养全身的作用;肾藏精,肾精可化髓充骨,三脏功能失调则气血生化无源,筋骨不荣,可发为疼痛,因此在治疗上多选用归肝、脾、肾经药物,以调理脏腑功能,补虚扶正。《诸病源候论》云:“此由体虚,腠理开,风邪在于筋故也……邪客机关,则使筋挛……令人肩背拘急。”风、寒、湿邪乘虚而入,阻滞肩部经脉,致气血凝滞,不通则痛,经筋粘连,则活动不利,此为标实。而药性温、平类药物多有温阳、散寒、化湿功效,以祛邪补虚、温通经脉。苦味药具有燥湿之效,辛味药能散、能行,具有行气行血的功效,甘味药能补、能和、能缓,具有滋补和中、缓急止痛的作用,合用既可补肝脾肾之虚,又能祛风寒湿之邪。因此治疗肩周炎常选用药性为温、平,药味为苦、辛、甘的中药。运用关联规则分析得出,常用药物较多的组合有:当归、桂枝;桂枝、羌活;桂枝、威灵仙;白芍、桂枝;当归、羌活;生甘草、桂枝;黄芪、当归;黄芪、桔梗等。药物之间配伍大多采用相须、相使之法,如当归配桂枝,可增强活血化瘀、温经通络的功效,如桂枝配羌活,可增强发散风寒、舒筋通络的功效,又如黄芪配桂枝,可增强益气温阳、和血通脉等功效。通过本研究结果及分析来看,各医家运用中药复方专利治疗肩周炎,并根据患者病情进行辨证施以加减,以达标本兼治之效。一些复方中较为成熟的用药经验及药物组合,对临床治疗肩周炎确有指导意义,可提供一定的参考依据和理论指导。

基于无监督熵层次聚类算法分析,共获得12组新方核心组合,此基础上,共得到新方6个。新方核心组合药物为:熟地黄、杜仲、续断;木香、杜仲、续断;蜈蚣、血竭、三棱;蜈蚣、穿山甲、全蝎;乌梢蛇、防风、胆南星;姜黄、羌活、防风;桂枝、威灵仙、制川乌;黄芪、细辛、炙甘草;苦参、筋骨草、山楂;延胡索、香附、山楂;三七、天麻、无名异;三七、防己、千斤拔。其中熟地黄、杜仲、续断具有补益肝肾、强筋骨的功效;黄芪、炙甘草具有健脾益气的功效;延胡索、木香、香附具有行气活血止痛的功效;蜈蚣、血竭、三棱、穿山甲、全蝎、姜黄、三七、山楂、无名异具有活血化瘀止痛的功效;威灵仙、防己、川乌、筋骨草、千斤拔、苦参、胆南星具有祛风除湿的功效;防风、羌活、桂枝、细辛具有发散风寒、通络止痛的功效;乌梢蛇、天麻具有舒筋通络的功效;可见新方核心药物在组合时多采用发散风寒、益气活血、行气化瘀止痛、补益肝肾、祛风除湿、舒筋通络和健脾益气的药物[27]。在新方核心组合药物中,出现了一些不常使用的药物,如筋骨草、千斤拔、无名异等。这可能与个人的用药特点和药物的地域性差异所导致,这也从侧面说明这些药物可能具有一定潜在的研究价值。《中医病证诊断疗效标准》[28]将肩周炎分为风寒湿阻、瘀滞、气血亏虚3个证型。根据上述组方规律,基于熵层次聚类得到的治疗肩周炎新处方,方 4可用于风寒湿阻证,方 2、3、5、6可用于瘀滞证,方1可用于气血亏虚证。李伟等[29]通过对100例肩周炎的中医证型规律分析得出,在临床中肩周炎的发病以风寒湿阻型居多,新方4中,桂枝温经散寒、通络止痛,黄芪甘温益气、补虚养血,补在表之卫气。桂枝得黄芪,则益气而振奋卫阳;黄芪得桂枝,则卫表而不致留邪。威灵仙、制川乌祛风除湿、通络止痛;细辛祛风散寒;炙甘草健脾益气、调和诸药,共奏益气活血、祛风散寒、舒筋通络之功。

根据本研究结果表明,中药专利复方治疗肩周炎以温阳散寒和益气活血法为主,辅以祛风湿、补肝肾和益脾气,常用药性温、平,药味苦、辛、甘,归肝、脾、肾经的中药;组方思路多以发散风寒、活血化瘀止痛、舒筋通络等为主。这些潜在用药规律可为治疗肩周炎的临床遣方用药和新药开发提供参考。而新方4配伍相对严谨,可能具有一定的临床应用价值,但还需通过体内体外实验和临床试验对其科学性等进一步探究。