剧场与仪式

——起源视角下的城市公共空间及其公共性

边思敏

0 引言

在《利维坦》(德语:Sonderband Leviathan)①2021年主题为“公共领域的新结构转型”的特刊中,哈贝马斯(Jürgen Habermas)指出,新媒体的出现不是简单对原有媒体的扩展,而是类似印刷术,实现了传媒发展历史上的一种跨越[1],这种变革使社会结构及其公共属性发生了重大变化,新媒体正在建构虚拟的公共空间。

与此同时,随着经济全球化的不断发展,建成环境的公共干预政策更倾向于为资本扩张服务[2],空间的产生不再或不仅源于城市生活的真实需求,而是一定程度上体现着被资本“制造”的消费需求[3]。公共空间中的公共属性被“稀释”,人与居所之间的内在关联日渐瓦解,这是现代城市公共空间令人担忧的新趋势[4]。

1 思路与架构

公共空间日渐衰落,当代语境中建立公共属性的媒介已经不被限制在物理空间之中,人类会最终走向“数字王国”而彻底放弃物理世界吗?这是个值得怀疑的命题。

一方面,全球范围的新冠肺炎疫情引发了多种大众心理问题,长期处于狭小空间、丧失部分或全部社会角色是导致人们产生抑郁、狂躁等心理状况的重要原因[5];另一方面,正如建筑理论家贝尔德(George Baird)所说,现实世界中人类活动的历史及其持续性依赖于将无形的事物转成有形的事物记录下来[6],例如人们往往会将关于故乡的回忆与特定的公共空间关联,这暗示了情感认知与物理空间之间的映射关系。因此,虽然在当代语境中建立“公共”属性的媒介已然不被限制在物理空间之中,但作为实体的公共空间依然占有重要地位[7],人们无法完全摆脱对面对面交流的渴望。

基于上述思考,笔者希望再议城市公共空间并追问:如果物理空间不能被虚拟媒介完全取代,其底层原因是什么?

首先辨析“公共空间”概念的内涵。通过由开放空间向公共空间的价值重心转向,阐释公共空间概念在物理特性、使用者和行为、社会价值3个层面上的含义,并关注这一概念与物理空间之间的内在关联。其次,通过追溯公共空间的物理空间原型和行为模式原型,探讨公共空间建构公共性的作用机制,进而提出基于“空间”“行为”“情感”的三元关系的建构过程,认为由剧场衍生出的公共空间作为承载这种关系链条的物理容器,起到了沟通物质世界与精神世界的媒介作用。通过对公共空间内涵以及起源意义上公共空间原型和作用机制的回溯,为当代城市公共空间研究提供参照,以期振兴“日渐衰落”的公共空间。

2 公共空间及其公共性

2.1 从开放空间到公共空间:价值重心的转向

城市中相对开敞的场地并非一开始就被称为公共空间,实际上“公共”属性是在城市与社会发展进程中逐渐衍生而来的。

早期的西方相关法规用开放空间(open space)来指代城市中大众可以随意进出的场所和土地。开放空间在各类定义中多以建设量的界定为主要依据,认为城市中建筑建设量较少、空地较多且用途积极的土地,即可视之为开放空间。例如,伦敦《大都市开放空间法》(Metropolitan Open Space Act)强调开放空间在形制上是“围合或是不围合的用地”,在建设量上描述为“建筑物少于(区域总面积的)1/20”[8];其后还出现了包括具有各类价值的未经开发的土地[9],公共绿地和私有绿地[10],包含自然风景、广场、道路、公共绿地、休憩空间在内的城市公共外部空间[11]等说法。这些描述全部围绕空间的物理特征展开,主要指涉客观事实上的“开放”,但并不过多观照人的认知和感受。

然而,当我们说一处空间是“开放的”,并不意味着它同时是“公共的”,公共属性的判定还取决于该空间是否具有人们普遍认同的某些社会价值。建筑与城市领域关于开放空间是否“公共”的讨论大约从20世纪60年代开始兴起。芒福德(Lewis Mumford)1961年发表的文章《开放空间的社会功能》(“The Social Function of Open Space”)[12],在标题中便直接揭示了新的文化意识转向——关注开放空间在物质形态之外的社会价值;雅各布(Jane Jacobs)也在同时期通过抨击现代主义规划逻辑来倡导关注和恢复城市街道中的社会价值,认为需要通过发展城市中的公共空间来促进良好的社会交往、恢复城市活力[13]。这种价值重心的转向提示了公共空间中实体环境与社会价值之间的内在关联,只有将二者作为一个整体来认知,才能分辨公共空间的深层含义。

2.2 公共空间与公共性的含义层次

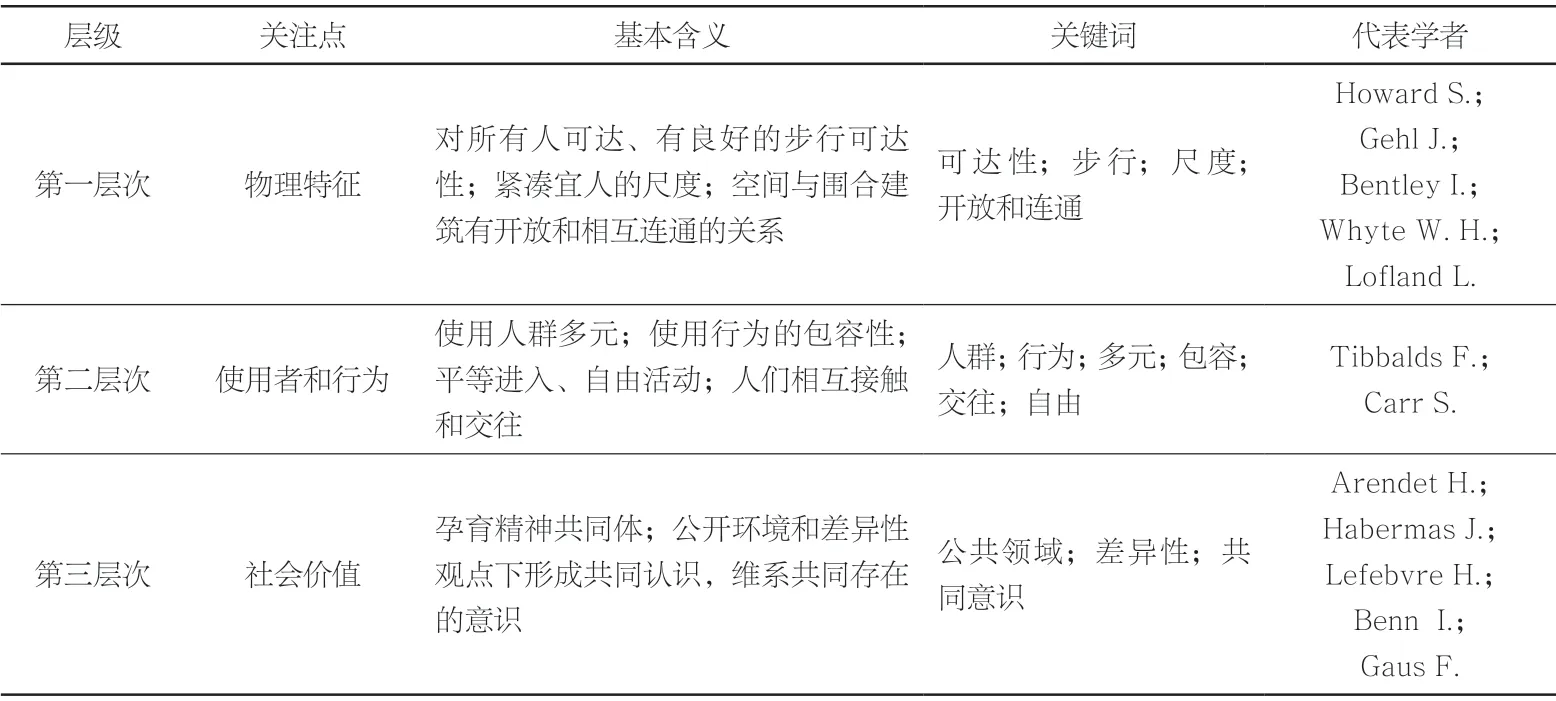

“二战”后,在西方国家经济技术飞速发展伴生的城市快速重构的背景下产生了对公共空间与公共性(publicness)的讨论[3]。彼时的西方城市空间日益面临分散化、阶级隔离、中心城区衰败等问题,哲学家、社会学家和城市空间研究者们日渐意识到城市空间中非物质层面的社会意义的重要性,公共空间和公共性概念在此背景下逐渐显现。相对于开放空间、开敞空间等概念而言,公共空间中的“公共”更侧重于一种价值判定,而不是对物理空间性质的描述,是否具有“公共性”成为评判公共空间价值的核心标准。总体而言,关于公共空间和公共性含义的探讨围绕着以下3个层面展开。

第一层含义是在物理特征上强调空间的可达性(accessibility)。Howard使用可透性(penetrability)描述中世纪城市公共空间的物理可达性,认为公共空间是对所有人可达的[2]。这种阐释与开放空间的概念相近,相关研究还包括Gehl[14]和Bentley等[15]提出公共空间应有紧凑宜人的尺度,空间与围合建筑应有开放和相互连通的关系,以及Whyte[16]通过研究公共空间中人的行为方式提出空间应有良好的步行可达性等。然而正如Lofland[17]提出的,“所有人能合法进入的城市的区域”是公共空间的基本前提,“前提”意味着物理可达只是实现公共性的基础,在基础之上,则需要实现更进一步的价值——这便引出了公共性的第二、三层含义。

公共空间及公共性的第二层含义主要强调使用人群和行为的多元性和包容性。空间可达性的目的是通过实体环境容纳社会交往,即所有民众可以平等地进入并自由活动,陌生人可以在此碰面[18-19];此外,公共视角下的讨论还强调人们到达一处空间后是否能够产生多种类别的活动和多样人群的交往,也就是这个空间能否成为人们相互接触和交往发生的地方。

公共空间及公共性的第三层含义是在社会价值层面上来看,公共空间应当具备孕育“精神共同体”的潜能,也就是在公开环境中、在具有差异性观点的评判下形成一种共同认识,进而巩固一种维系人们之间共同存在的意识的过程[20]的能力。这类讨论主要集中在政治哲学范畴,包括阿伦特(Hannah Arendt)的公共领域[21]、哈贝马斯的公共领域构成要素(公众、公众意见、公众场所)[22]、列斐伏尔(Henri Lefebvre)的社会空间及其中介物或中介人[23]、Benn和Gaus的公共性问题三要素(可达性、经营者、利益)[24]等。

以上3个层面的讨论呈现出公共性含义阐释上的递进关系(表1):物理可达性是人群和行为多样性的基本前提,而对使用者与使用行为的充分包容,实质上是对社会阶层差异性的开放,这种姿态促成“精神共同体”的形成。换言之,公共空间及公共性的第三层含义是最终目的,第一、二层则是实现目的的基本前提和具体表现,即只有当物质空间实现了精神共同体的孕育、为使用者提供了精神价值,才能够称之为真正的公共空间。

表1 公共空间的含义层次Tab. 1 Meaning levels of meaning regarding public space

2.3 公共属性与物理空间的关联

在关于公共领域的讨论中哈贝马斯提到,17—18世纪现代性产生之后,西方中产阶级社会形成了一些公共领域的场所,不同阶层与背景的人在其中对政治进行理性的、批判性的探讨。这里的公共领域所指并不是物理空间,而是一种抽象概念,例如在18世纪英、法国盛行的一些小杂志,哈贝马斯认为它们就形成了让人们能够公开探讨问题的“公共领域”。我们还应注意到:这些小杂志实际上源于沙龙(salon),其中所载文章也大多出自沙龙中的聊天内容。因此,抽象的公共领域依然与具体的物质空间直接关联,谈天的空间、舆论的空间与印刷的空间逐渐形成了所谓“公共领域”[25]。

与哈贝马斯相比,阿伦特在《人的境况》(The Human Conditions)这篇富于开创性的宏论中反复提及的“公共领域”有更明显的物质实在性倾向。在谈论如何对公共领域和私人领域作出区分时,阿伦特提道:“自古代城市国家产生以来,与家庭和政治领域相应的私人生活空间和公共生活空间始终是2个截然有别的、独立存在的实体。”[21]这段描述中所指的公共生活空间是一个明确的物质概念。在进一步的论述中,阿伦特还直接用房屋和不动产来说明,私人领域是否拥有真正的边界并不取决于抽象的私人权力[21],而在于公民是否拥有实在的私人财产;而区别于家务劳动者的“工作人”所组成的非政治性共同体的标志则是“广场”(agora)②,agora实际上是一个交换市场,它让“技艺人”的制造物得到尊重,因而是具有“赋予价值”能力的公共领域[21]。显然,在阿伦特的语境中,政治哲学抽象概念里的公共领域是具体的、实在的、与物理空间直接相关的,如果没有实体空间,一切就失去了讨论的基本前提。

这同时意味着,虽然政治哲学意义上的“公共”才是“公共空间”的最终目的,但关于公共空间及其公共性的讨论必须具备回归到物理空间的条件,哈贝马斯的“沙龙”、阿伦特的“agora”就是孕育抽象意义上“公共性”的具体土壤。这个前提对当代建筑和城市空间领域的研究具有重要意义:正如前文提到的,一方面,新媒体在虚拟公共领域的不断扩张日渐动摇着基于物理空间构建的公共领域;另一方面,资本裹挟下的消费社会让越来越多的公共空间走向资本化、娱乐化,而其对阶层和人群差异性的包容、对精神需求的支持则被抛诸脑后。因此,追溯以“沙龙”和“广场”为代表的具体的空间“为何公共”,追问它们和当下新媒体制造的虚拟的公共领域、资本制造的网红打卡点等的本质区别,就成为寻回公共空间的一种途径。

3 起源意义上的公共空间

一处空间何以具有公共性?坦率地说,在政治哲学、社会学、建筑学等多个领域从未停止过对这个问题的讨论,但由于涉及范畴极其广泛,基于不同学术领域的切入视角和研究路径又千差万别,因此很难寻得所谓的标准答案。

本研究以物理空间为基点展开,因而对“公共性”的追问也要回到物理空间中去。正如阿伦特在《人的境况》中反复提及的,对“公共领域”的探讨无法绕开古希腊城邦的agora,芒福德将其描述为“一个自发地面对面接触、交谈、邂逅重逢的地方”[26]。Agora不仅是西方精神和物质文明的双重起点,时至今日西方都市理念中关于自由、公共、城市生活与权力等的话语,也依然与希腊城邦具有无法割裂的紧密关联[27]。因而,agora同样应当作为本研究讨论起源意义上公共空间的基点。下文将通过探讨agora的空间起源及其与人的行为之间的互动关系,尝试从起源意义上探讨具体的“物质空间”与抽象的“公共性”之间所具备的关联性。

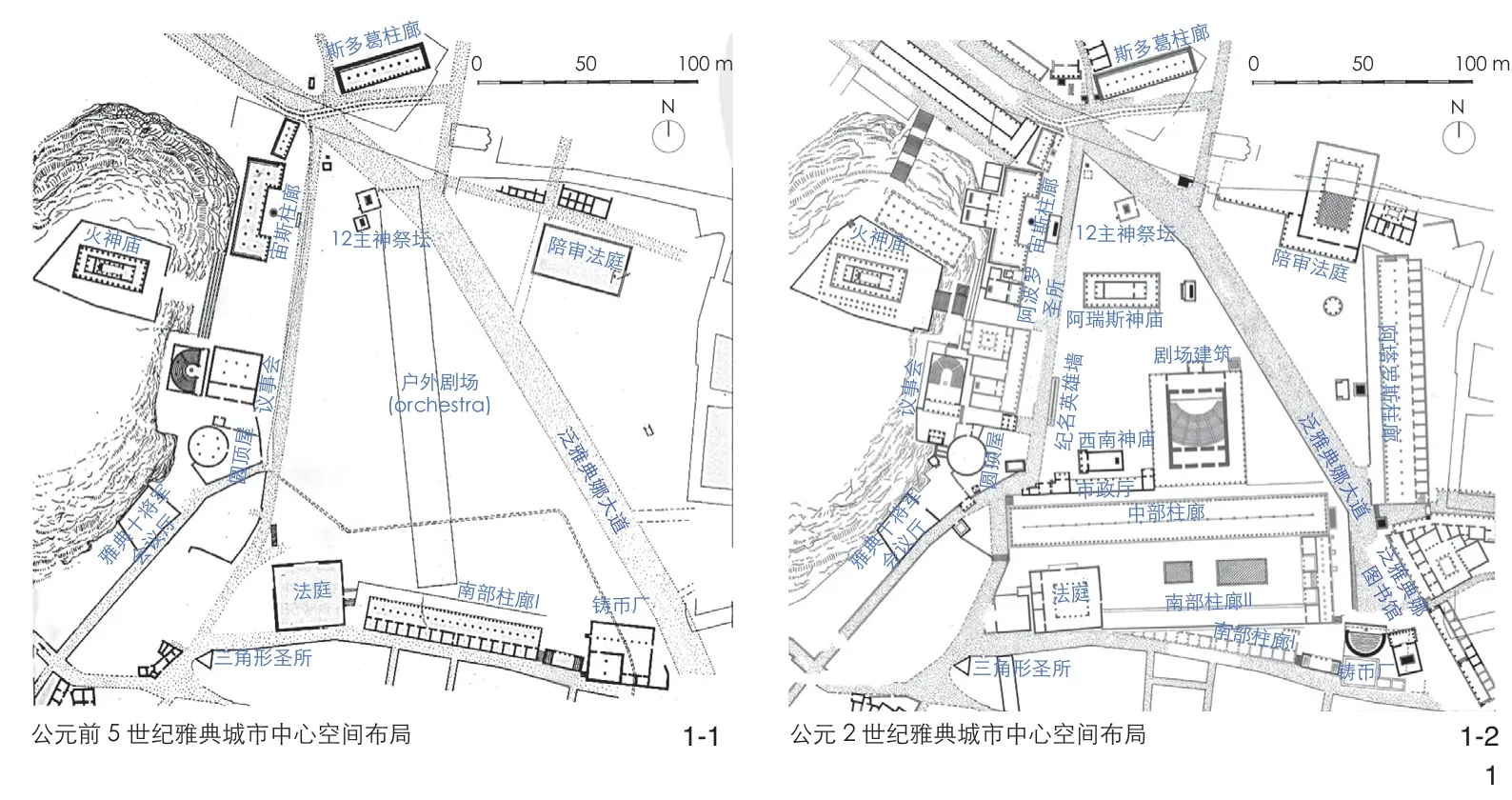

3.1 Agora与剧场的空间同源性

Agora的前身实际上是一处户外剧场。据历史资料记载,大约在公元前5世纪,agora曾一度被用来进行歌队的各类演出,场地正中就是用于表演的舞台(orchestra);其后,越来越多的公共建筑如法院、神庙、集市等占据agora,公民的政治辩论也经常在这里进行,功能越发多样和综合,逐渐演变成为雅典城邦的精神属地(图1)。还有学者在一个剧场遗迹的碑文中发现了清晰的“agora”字样[29],李道增也曾提及希腊的戏剧始于集市的传统[30],以上种种均佐证了agora和剧场的空间同源性。

1 雅典城市中心公共空间的演变,由观演场所逐渐演变为多种功能聚集的城市中心[28]Evolution of public space in the city center of Athens,from a performance watching place to a city center with multiple functions[28]

不仅古希腊曾经的广场和集市源于类剧场的户外空间,还有一些城市中的剧场直接影响着古希腊部分区域的总体布局。约公元前5世纪的铭文中就记载着古希腊阿提卡地区(Attica)③的Ikarion镇曾经是承载戏剧表演的公共空间,它们所构成的观演场所被称为“城剧”(deme theatres)[31]。可以从复原图(图2)中清晰看到曾用于支撑表演区域的石墙和设置在观众席前排的王座,这个剧场区域和其他城市空间共同形成了有机的、相互配合的总体关系。与之类似的还有雅典最北部罗慕洛斯(Rhamnous)城门下方的城剧[33],遗迹(图3-1)和复原图(图3-2)显示,它位于靠近卫城大门的区域,与城市入口空间很好地结合在一起。

2 Ikarion的城市复原平面图[32]Urban restoration plan of Ikarion [32]

3 罗慕洛斯遗址照片(3-1)及剧场区域复原平面(3-2)[34]Photographs of Romulus Heritage Site (3-1) and restoration plan of the theatre area (3-2)[34]

由此可见,剧场、城剧和以agora为代表的古希腊城邦的中心公共空间之间构成了紧密衍生的空间关系。更广泛地说,位于城市公共空间或自然场所中的户外剧场是早期公共空间的一种典型形式,这在中西方文化中是共通的。希腊城郊依山而建的户外剧场(如埃比道拉斯剧场,Theatre of Epidaurus)、雅典拉托市集旁的观演空间(希腊语:ikria)、与城市共生的“城剧”(deme theatre)、中国古代利用自然地形布置观演空间的神庙剧场(如清代山西河津县九龙头峰真武庙)、江南街市空间中邻水搭建的戏台等[33],都属于典型的以剧场为依托的公共空间。

3.2 剧场的行为学起源及其情感机制

3.2.1 剧场的行为学起源:仪式

剧场是典型的观演空间,从行为学角度来说,早期观演场所的形成与祭祀仪式有直接关系。有据可考的戏剧起源可以追溯到公元前1500年左右的古巴比伦时期,当时的土碑中就已经出现了有关节气、诞生、死亡、再生等仪典信息的记载[35];亚里士多德还认为古希腊悲剧中的种种动作源于对酒神祭祀仪式的模仿[36]。

仪典,或称仪式,是一种高度抽象的、符号性的身体程式:人们在特定的时间和地点,通过完成预先设定的路径和身体动作,建构自我与他人、自然与城市之间的精神关联④。承载仪典活动的场地在其后的漫长岁月中逐渐发展成剧场,并进一步承载着由仪式衍生而来的舞蹈、表演,乃至辩论、演说等活动。

3.2.2 仪式行为的情感生成机制

1)模仿。符号性的身体语言来自人们对某些特殊生活经历的重复与概括,可以理解为一种抽象的模仿行为。西方神话学剑桥学派代表学者哈里森(Jane Ellen Harrison)认为模仿并不是单纯的行为复制,而是要通过这种重复来回溯行为过程中产生的情感,即再生情感,例如男人在为女人和孩子们模仿战斗动作时,实际上就是为了“感受战斗的情感”[37],回溯他们战斗时的再生欲望。如果我们继续追溯人们对再生情感的热衷又从何而来,这就与人类早期的恐惧感息息相关。以仪式的初期形态——巫术为例,马林诺夫斯基(Bronislaw Malinowski)认为,人们在进行巫术(仪式)的过程中,逐渐相信了他们能够实现其自身本不能达到的某种结构,进而帮助人们实现对自然和命运的掌控感。这种“相信”或信仰建立在人类的生活现实与经验基础上,并通过“仪式的具体行为”表达出来,马林诺夫斯基称之为“一种地方知识”(the place of knowledge)系统[38]。

2)周期性。周期性是仪式的另一个基本特征。仪式总是在某些特定时间点循环发生,这种循环的观念有助于形成永久性的抽象概念。人类过往数千年的历史进程印证了周期性活动对地方文化的深远影响,例如中华文明的中秋节、清明节与家族文化之间的深刻渊源,以及圣诞节与基督教、感恩节与美国移民文化之间的关系。从本质上来说,周期性的意义在于让人们习惯一种时间结构,即在特定时间、特定地点参与到特定的集体事件中,并在足够长时间的重复过程中建立起集体情感。

因此,仪式行为的情感生成机制可以概括为:在行为上,通过身体的模仿来实现对某些情感的回溯与建构,这种模仿行为逐渐发展为戏剧表演、舞蹈等更为多样的形式;在时间上,通过身体行为的周期性重复建立一种永久性的抽象概念——在行为特征和时间特征的双重作用力之下,共同实现情感的建构与巩固。

3.3 空间、行为、情感及公共性的产生

3.3.1 剧场和agora中公共性的产生

基于对仪式行为的情感生成机制分析,当我们再次审视古希腊的剧场和agora,或许能发现物质空间与公共性之间的关联。古希腊每年的酒神节中,人们披着羊皮在领袖的指挥下围绕祭坛歌舞,众人的情绪伴随领袖讲述酒神生平的跌宕起伏而一起变化着;狄奥尼索斯戏剧开幕式上,公民围坐着观看十将军⑤祭酒仪式,传令官在宣读为城邦做出贡献的公民名单并在舞台中央为烈士遗孤举行成人仪式时,公民的集体感与荣誉精神油然而生;平日里,任何一位公民都可能在广场的集市上一边买东西,一边旁听哲人们关于何为正义、何为勇敢的辩论,进而思考甚至加入辩论之中。

4“空间”“行为”“情感”及公共性之间的关系Relationship between “space”, “behavior”, “emotion” and publicness

在以上情形中,公共性如何产生呢?首先,就空间特征来说:1)古希腊剧场和agora的本质都是看与被看的场所,这种为人们提供自由观察与表演的空间除了能够很好地承载祭祀、庆典等表演行为之外,还在政治演说、公开辩论和买卖等功能上具有普遍适用性,这就为公共交往提供了恰当的空间容器;2)以城剧、agora为代表的公共场所往往处于城市的核心位置,人们可以在日常生活轨迹中反复经过、穿越、停留,这种场所与日常行为空间之间的“粘连关系”为公共活动的发生提供了更多契机,此外即便一些公民只是每天路过,也能在日常性的围观中不断加深对这个空间公共属性的认知。

其次,就行为特征来说:1)agora、剧场、城剧的主要功能包括祭祀、节庆、表演、政治演说与公开辩论、买卖交易、存放公共文件、树立石碑和荣耀雕像、承载居民聚会和游戏[33]等,涵盖了祈福、聚集、政治交流、贸易等各类公共事件,公民对城邦事务的参与感和集体意识就在这些具体的空间和事件中逐渐生成;2)虽然活动类型从仪式和模仿拓展到了表演、辩论、贸易、聚会与游戏等,但情感生成的基本原理并未改变。人们依然需要通过切身的参与,在一段历时过程中达成某种情感的建构,而随着发生场所和事件属性更具公共性,人们在切身经历中所产生的情感也将走向公共性;3)此外,由于一些特定的公共事件在特定空间中周期性地发生,人们借由这种固定的时间结构进一步夯实了精神共同体的构建。

3.3.2 物理空间的不可替代性

实际上,关于剧场和仪式的追溯表明了“空间”“行为”“情感”之间的三元关系(图4):在特定空间中通过特定行为产生情感。仪典场所、剧场、agora及其衍生而出的公共空间作为承载“空间—行为—情感”关系链条的物理容器,起到了沟通物质世界与精神世界的媒介作用。

物理空间不能完全被数字世界取代,也是由于人们在物质空间中通过实在的行为生成情感的过程无法在虚拟空间中以完全等同的形式替代。这个道理实际上早就隐藏在语言文化中:希腊文中的“dromenon”既表示仪式,又代表“一件已完成的事情”,说明实际上希腊人早已意识到获取“情感”是需要通过“行动”来实现的,单纯的精神体会并不能完全奏效,必须对它做出身体的反应[37]。演员在英文中是“actor”,也是“行动”(act)的衍生词,这个源于仪式活动的现代社会职业称谓同样说明,付诸具体行动去“做”才是获得情感的主要途径。

经由身体参与的“行动”需要在物质空间容器中完成,这个过程包括身体在特定空间中的姿态、人群之间的视线和语言交流、身体与周围环境的关系建立等,只有在物质实在的空间之中才能完成。因而也只有在物质空间中,人们才能建构起自身与世界、自身与他人之间的关联,“公共”的意义便在这个过程中显现。

4 结语

现代社会孕育了更加多元和复杂的现代城市,昔日的民众精神应当被新的城市格局所容纳、延续并持续发扬,而非在更经济高效的建设局面和虚拟空间的兴盛中悄然枯萎。

笔者从起源的角度再议城市公共空间,考察其不能被全球经济和数字媒介所替代的特质,以期为城市空间的决策者、规划设计者和研究者提供参考,帮助人们在实体场所的交往中重获那些在城市的历史发展进程中被珍视的内容。

从剧场、城剧,再到agora和城市广场的演化关系表明,公共空间可以被视为一个泛化的剧场,人们在公开、自由的公共场地中交流、表达和观察;而交流、表达和观察的行为则需要个体通过切身参与以及视线和语言的交流来完成,这个过程就像古代的仪式一样,需要付诸行动、经历时间,才能内化为一种基于共处空间的集体记忆,并形成集体精神的建构。因此,即便在虚拟空间繁荣、资本全球化、公共空间日渐衰落的当下,建立具有公共属性的媒介依然不能全然转向“数字王国”,物理空间之于公共性建构的作用无可替代。

注释(Notes):

① 德国学术期刊。

② Agora指古希腊城邦中央的公共空间,字面意思为“集会的场所”,雅典agora是这一类型空间的典型代表,公民们在这里进行国事商议和商业活动,还可以闲逛、观看表演、聆听著名哲学家演讲与辩论,是体现希腊城邦公共精神的场所。由于其指代的含义较为复杂,在中文语境中,有时会译作“广场”“集市”等,但这些译法实际上仅能体现agora的某个侧面,无法涵盖全部含义。因此,本文叙述中尽量用agora,以指代这个词所涵盖的多重功能和社会含义。

③ Attica指历史上包括雅典在内的古希腊区域。

④ 牛津词典解释为:一系列总是以相同方式执行的动作,尤其是宗教仪典的一部分;定期以相同方式完成的事情。⑤ 指城邦的军事和政治领袖。

图表来源(Sources of Figures and Table):

图1由作者改绘自参考文献[28];图2由作者改绘自参考文献[32];图3来源为参考文献[34];图4、表1由作者绘制。