内循环视域下老龄化对居民消费的动态影响研究

王 树,张峻康,苏 杰

(贵州财经大学 经济学院,贵州 贵阳 550025)

一、引 言

人口老龄化是现代人口转变的必然结果。根据第七次人口普查的结果显示,2020年中国60岁及以上的老年人口总数为2.64亿,占总人口的比例为18.7%,预计2050年60岁以上人口比例将达到35.1%,其增长速度约为欧美发达国家的两倍,老龄化已经成为中国人口的主要特征之一。经济发展方面,中国不断推进“国内国际双循环互促”的新发展格局,其中“内循环”是发展核心。2022年4月25日,国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》指出:消费是最终需求,是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎,对经济具有持久拉动作用,事关保障和改善民生。有学者指出,促进居民消费是内循环的出发点和落脚点[1]。

老龄化无疑会对中国居民消费产生深刻的影响。相关理论研究中,最为经典的则是生命周期理论,该理论的基本认识是“老年人口的增加将减少家庭的储蓄”,因为老年人口属于“Dissavers”(负储蓄者),由此可以促进居民的整体消费[2],而在考虑了“预期效应”后则有可能产生相反的结果,很多学者通过实证研究得到了老龄化抑制居民消费的结论[3]。学界的争论多源自于二者之间的动态作用,因此,本文基于内循环视域分析了老龄化对居民消费的动态作用机制,通过引入跨期效应和代际转移的动态优化模型来分析老龄化对居民消费的动态影响,最后,采用微观实证模型对两者之间的动态关系进行了深入分析。

二、文献综述

“国内大循环为主,国内国际双循环互促”是中国基于新阶段、新形势和新背景对经济发展格局做出的前瞻性战略抉择[4]。这一战略的实施与中国的人口转型具有紧密联系。改革开放以来,通过以劳动力数量为优势的第一次人口红利,以劳动密集型产业为主导实现了经济的高速增长,而随着“第一次人口红利”式微,以传统的出口导向型经济发展模式难以为继,需要通过以人力资本深化和物资资本深化为基础的“第二次人口红利”来实现经济的高质量发展[5]。经济发展的重心也由“国际大循环为主”向“国内大循环为主,国内国际双循环互促”方向转变。经济内循环是指国内生产、分配、交换和消费等环节的社会生产与流通过程,其中的消费环节是内循环的出发点和落脚点,也是内循环发展的战略基点[6]。随着中国居民人均预期寿命的提升和生育水平的下降,老龄化程度不断加深,老年人口数量的持续增加将会对居民消费产生重要的影响,因此,研究老龄化与居民消费之间的关系对于畅通经济内循环具有重要意义。

老龄化对消费的影响研究源于生命周期理论,Modigliani和Brumberg正式提出了生命周期假设,如果居民的消费和储蓄行为主要基于长期的收入水平,则在效用最大化的基础上,消费者可以通过储蓄来将资源最优地分配在生活中的不同阶段[2]。然而,近乎所有关于老龄化、储蓄和消费之间的实证研究,皆以生命周期作为理论出发点,但得到的结论迥然不同,其争论主要来源于是否考虑“预期效应”。根据传统的生命周期理论,老年人口的增加会促进居民消费,即会对家庭储蓄带来“负担效应”,从而促进了消费的提升,很多学者都验证了这一观点[7]。之后,有学者发现生命周期理论需要引入“预期效应”,Dreze和Modigliani认为消费者在长期的储蓄和消费决策中需要对未来的不确定性进行考虑,基于老龄化的预期,很多人会通过提高储蓄来预防不确定性,从而抑制了消费。因此,老龄化对消费的影响表现为正反两种作用,既有可能由于储蓄的“负担效应”而促进消费,也有可能由于储蓄的“预期效应”而对消费产生抑制作用,具体的表现形式呈现动态性[8]。Modigliani和Cao运用中国1953—2000年的时间序列数据发现抚养比抑制了居民消费,证明了生命周期理论的“预期效应”[9]。杨继生和邹建文运用CFPS数据同样论证了这一观点[10]。但也有学者并没有发现“预期效应”,Kang等运用2013和2015年韩国福利追踪数据发现老龄化可以促进消费的提升[11]。

很多研究在生命周期理论的基础上考虑了动态性,并发现老龄化对居民消费的影响呈现动态效应,但得到的结论并不一致。王欢和黄健元认为人口结构转型具有动态性,老龄化同样也存在动态性,所以老龄化对消费的影响会不断发生变化,在运用中国1987—2011年时间序列数据进行计量分析后发现老龄化会随着收入的变化而对消费率产生偏效应[12]。刘铠豪基于中国2000—2013年的省级面板数据,运用动态面板模型发现老龄化对城乡消费存在动态影响,主要表现为老龄化会随着收入的增加而对消费的影响由正转负[13]。也有学者得到相反的结论,罗光强和谢卫卫运用中国2001—2011的省级面板数据发现老龄化抑制了居民消费,在采用动态效应分析后发现,随着经济增长速度的提升,老龄化对居民消费的影响将由负转正[14];王树等采用动态的Dimond模型,并基于中国1989—2016年的省级面板数据,运用PVAR模型发现中国老龄化与居民消费之间存在动态关系,现阶段中国老龄化抑制了居民消费,但当老龄化过于严重时,对居民消费的影响将由负转正[15]。

由此可知,应用静态生命周期模型分析相关问题难免捉襟见肘,而动态的生命周期理论在分析实际问题时则更为适用。基于动态的生命周期理论,老龄化对居民消费的影响同样呈现动态性,其内在原因主要体现在老龄化对储蓄存在“负担效应”和“预期效应”,二者共同影响了居民消费。将老龄化对居民消费的效应单纯的归类为“促进”和“抑制”均有失偏颇,在运用合理的数据和方法所得到的结论应该为两种作用的叠加结果。因此,本文通过动态优化的生命周期模型针对老龄化与消费之间的关系进行了模型分析和实证检验。

三、动态优化理论的模型分析

本文通过微观家庭最优行为的生命周期模型出发,通过引入代际间财富转移函数进行扩展,从而分析总人口行为与经济系统的交互作用,并求出稳态均衡方程。本文假设经济系统封闭,个体通过年龄变化而优化自己的经济行为,厂商按照利润最大化原则进行雇佣工人及生产经营活动。图1展示了代表性行为人从出生到死亡的收入和消费的动态积累过程(1)将收入和消费曲线简化为直线,在模型中考虑了其动态效应。,代表性行为人在v时刻出生,死亡时间为t,其中在幼年没有获得收入的能力,此时需要家庭累计动态的代际转移来进行支持;在成年期时,将会获得累计动态收入w(v,t),代表性行为人的累计动态财富为A(v,t);在老年阶段,代表性行为人将会消耗成年期的储蓄并获得子女的代际转移,其中累积动态消费为C(v,t)。在计算总人口效应后,并引入企业和政府行为,由此计算出老年化与消费之间的关系。

图1 居民效用最大化的动态消费模式

(一)家庭动态模型

代表性行为人存活的年龄长度为t-v,而生存的概率方程为S(t-v),满足S′(s)≡dS(s)/ds<0,与存活年龄成反比。模型设定死亡时间不可知,则死亡的瞬时概率函数为:

(1)

因此,代表性行为人存活至t-v岁的累计死亡概率为:

(2)

结合式(1)和(2),可得生存方程与死亡概率的方程为:

S(t-v)=e-M(t-v)

(3a)

可知:S(0)=e-M(0)=1,S(D)=e-M(D)=0

(3b)

其中,D是代表性行为人可活的最长年龄。由此,通过终生效用最大化的原则,得到其折现值为:

(4a)

其中,C(v,t)代表了出生在v时刻的行为人在时间t的消费,ρ表示新生儿对时间偏好的纯利率,即终生效用的贴现率。ρ+μ(t-v)的变动随着年龄而变化。行为人提供一单位无弹性的劳动用于消费以及资产积累来使得其效用最大化。由此得到预算约束:

(4b)

其中,A(v,t)表示时刻v出生的行为人在时间t的资产,w(t)表示工资率,r(t)表示资本的回报率[1]。T(v,t)表示双向代际因子,T(v,t)=ξ1w(v,t)和T(v,t)=ξ2w(v,t),其中,ξ1表示抚养子女的比率,由于抚养成本为正,因此ξ1>0;ξ2表示青壮年抚养老年人支出的比率,由于老年人涉及遗产,因此ξ2可正可负。

建立现值的哈密尔顿函数:

H=U(C(v,t))+λ(v,t)[(r(t)+μ(t-v))A(v,t)+w(t)-C(v,t)+T(v,t)]

(5)

其中,A(v,t)为状态变量,C(v,t)为控制变量,λ(v,t)为协状态变量,由此得到自治微分方程系统:

(6)

(7)

其中,σ表示跨期的替代弹性,由式(6)和(7)得到欧拉方程:

(8)

由上述欧拉方程可知,居民在t时期的消费随着时间的变化与替代弹性、资本回报率以及终生效用的贴现率有关,可以设定任意时间τ,且τ>t:

C(v,τ)=C(v,t)eσ(R(t,τ)-ρ(τ-t))

(9)

根据最大年龄的限定对财富进行积分:

T(v,τ)]e-R(v,τ)-M(τ-v)dτ

(10)

由式(10)可知,行为人的终生最大消费等于财富效应、劳动收入以及代际转移之和。继续将式(8)带入式(10)可得:

(11a)

(11b)

(11c)

设τ-v=x,根据式(11a)得到初始消费的公式:

(12)

(二)总人口行为

(13)

P(t)=P(v)en(t-v)

(14)

考虑死亡率以及生育率,由此得到在任意时间t的总人口的动态方程:

(15)

结合式(13)和(14)得到其间的关系为:

(16)

(17)

(三)厂商行为

设定完全市场竞争下,厂商的柯布道格拉斯生产函数由Y(t)、ζ(t)、K(t)和Lw(t)四个变量组成,其中,ζ(t)符合劳动增强哈罗德中性,并且上述变量随着时间t发生变化。由此得到生产函数为:

Y(t)=Kα(t)[ζ(t)Lw(t)]1-α

(18)

设定技术进步的边际贡献率为g,则引入动态变量:

ζ(t)=ζ(v)eg(t-v)

(19)

由式(18)可知,每单位劳动的资本存量为k(t)=K(t)/ζ(t)Lw(t)。而根据少儿和老年人的假定,这两类属于纯消费群体,因此社会总产出有一部分会被二者消耗,由此得到满足少儿人口及老年人口的产出:Yy(t)和Yo(t),而其他的部分则用于储蓄、投资以及年轻人的消费,由此得到代际因子:

(20)

(21)

由上式可知,少儿负担水平为少儿人口对总产出的消耗与社会人均产出的比值,而Dy表示少儿负担水平,与少儿消费比率呈反比。老年抚养比同理。同时,在经济系统中的人均资本动态方程满足:

K(t)=[Y(t)-Yy(t)-Yo(t)]-C(t)-δK(t)

(22)

k(t)=s[1-ξ1Dy-ξ2Do]kα(t)-(g+n+δ)k(t)

(23)

由上式可知,居民的人均资本存量与双向代际因子以及少儿、老年与总人口比有关。且少儿、老年的抚养负担越重,人均资本存量会减少。在上述稳态条件下,行为人工资等于其边际报酬,资本和劳动力价值分别为:

r(t)=αk(t)α-1

(24)

w(t)=A(t)(1-α)kα(t)

(25)

(四)政府行为

政府在经济系统中的主要作用是劳动人口的税收,税收比率为η,从而进行公共服务的支出,主要体现为少年儿童的教育以及老年人口的医疗保障,由此得到t时刻政府的预算约束为:

(26)

(五)稳态分析

根据式(24)可知,单位有效的资本为:

[1-ξ1Dy-ξ2Do](k*)α-c*=(g+n+δ)k*

(27)

将式(12)、式(17)结合式(27)可得:

cr*=

(28)

而稳态的有效消费率函数为:

(29)

(30)

由此得到居民消费与人口结构的关系,用cr*对Dy做偏导数可知,其符号方向取决于[ξ1Φ(0,N1)+ξ2Φ(N1,N2)+ξ3Φ(N2,w)]的符号方向,这里涉及各种年龄阶段的收入折现,以及代际因子的变化。而其二阶偏导可知:d2cr*/dDo<0。由此得到:私人部门消费与老年抚养比的关系存在倒U型变化,即随着收入Φ等影响因素的变化,老龄化对消费的促进作用有可能变为抑制作用,这里也同样验证了生命周期理论的分野与深化,由于老龄化对家庭消费具有“促进作用”和“抑制作用”,因此导致现阶段很多研究的结论显示,老龄化对消费的影响作用并不是简单线性关系。

四、计量分析

(一)数据选择及变量设定

实证部分采用了中国家庭追踪调查数据库(CFPS)进行了计量分析。首先,将2010—2018年的数据根据家庭的单位和年份进行组合,由此形成了面板数据,在面板门槛模型部分通过面板平衡化将数据转化为平衡面板数据。从微观样本的角度来计算消费率,通常的测量方法为:消费率(Cr)=总支出/可支配收入,将各期的家庭可支配收入进行统一。其中,家庭总支出包括食品支出(food)、衣着鞋帽支出(dress)、居住支出(house)、家庭设备及日用品支出(daily)、医疗保健支出(med)、交通通讯支出(trco)、文教娱乐支出(eec)和其他消费支出(other),此外,还包括福利性支出(epwelf)、转移性支出(eptran)和房贷支出(mortage),本文在稳健性检验的部分运用不同类型的消费率进行了测量,首先采用另一种消费率的计算方法,即Cr1=ln(家庭总支出)来进行分析;其次,删除了福利性支出(epwelf)、转移性支出(eptran)和房贷支出(mortage)三部分,由此得到家庭的日常消费支出Cr2;最后,由于医疗保健支出(med)和文教娱乐支出(eec)伴随着较为明显的时期特征,主要是这两者与成员的年龄和健康程度有关,在剔除后得到Cr3,通过不同类型的消费率进行回归来分析计量结果的稳健性。

(二)计量方法与描述性统计

在本部分运用多种计量模型来进行实证检验,在基础模型的回归中,采用了OLS回归、静态面板的固定效应(Fixed Effect)和随机效应(Random Effect)模型;为了防止样本随机缺漏和自我选择的内生性问题,采用了Heckman两步法进行分析,其中,第一步的回归表现为家庭决策(Participation Process),即样本是否存在超额消费的情况,如果消费率>1,则设定W_consume=1,其他情形为0;第二步的回归表现为数量决策(Amount Process),分析老龄化对家庭消费的作用;第三步,将具体的消费进行细化,根据不同类型的消费进行了回归分析;第四步,由于模型中的居民收入变量会产生结构突变效应,由此采用面板门槛模型进行计量分析。

表1 变量的描述性统计

(三)初始计量分析

初始计量部分采用了OLS回归,静态面板的固定效应、随机效应模型和Heckman两步法进行了回归分析(2)限于篇幅,相关结果不再赘述,如有需要可以向作者索取。,运用60岁或者65岁及以上老年人口占家庭总人口的比例作为解释变量,以此来测度老龄化程度,结果显示,老龄化抑制了中国私人部门的消费,从生命周期的微观视角来分析,人们会运用储蓄的方式来平滑整个生命周期的消费,在老年阶段应处于“负储蓄”的阶段,但这一部分的人口增加虽然在宏观层面上来看要消耗大量的资源,但也激励着年轻人进行储蓄,运用微观数据所得到的结论并没有出现生命周期理论中的储蓄“负担效应”,反而出现了“预期效应”,也被称之为代际“财富效应”。因此,中国进入老龄化社会至今已有22年,从私人部门消费的层面来看,老龄化并没有给家庭储蓄带来大量损耗,反而抑制了家庭消费的提升,从另一方面来讲,老龄化也带来了“生命周期财富”,激励着所有居民为养老进行储蓄。再次,老年人的购买力相对于劳动力人口较低,同时也更为勤俭节约,即使有快速的人口转型,这样的“消费效应”也是一个缓慢转化的过程[16]。如果可能实施相关的经济政策,或可以延缓老龄化给经济带来的“负效应”。

少儿人口占比与居民消费的关系为负,同样验证了生命周期理论的“预期效应”。中国先后实施了“单独二孩”“全面二孩”和“全面三孩”的生育政策,而居民的生育率并没有大幅度提升,由此可知抚养孩子对于家庭储蓄并没有“负担效应”,而是基于对孩子高质量培养要求所导致的储蓄“预期效应”,即Becker和Lewis所提出生育行为的“数量与质量”替代效应,与老年抚养比的消费效应类似[17]。其他的指标多数也符合预期,收入越高,消费率越低,满足边际消费递减规律。家庭上学人数越多,消费越高,这里从侧面论证了对孩子的“数量与质量替代效应”,即中国家庭的教育投资是边际递增的。养老保险覆盖面的提高可以促进居民消费。家中住院的人数越多,消费越多。基尼系数的提高抑制了消费,也符合现有的经济学理论。CPI越高,居民更倾向于消费而不是储蓄。总资产的提高可以促进消费,表示居民有了充足的财产保障后,可以提升家庭的消费率。

(四)消费率的分解

为了分析老龄化对消费率的作用机制,将消费率根据不同的类别进行了分解,并根据茅锐和徐建炜的做法,将家庭医疗保险、交通通讯和文教娱乐的增加定义为消费结构升级指标,将食物、衣着、居住、家庭设备及日用品、医疗保健、交通通讯、文教娱乐、转移福利性支出、建房购房贷款和消费结构升级指标分别作为被解释变量进行回归分析[18]。结果表明:老龄化抑制消费率的提升主要是通过抑制文教娱乐、交通通讯和福利性支出,促进医疗、食物和居住费用来实现的,老龄化可以推动居民的消费结构升级,具体来看主要是通过促进医疗保健费用,抑制文教娱乐和交通通讯费用来实现的(3)限于篇幅,相关结果不再赘述,如有需要可以向作者索取。。因此,老龄化促进消费结构升级的效果是“浅层次”的,现阶段应健全社会保障体系,特别是医疗保障体系,防止居民为了预防疾病而过度储蓄,从而提升整体的消费结构。

(五)稳健性检验

本文运用多种方法来对计量结论进行稳健性分析,首先,运用消费率的另一种表达方式,即将家庭总消费取对数来进行计算;然后,在消费率的计算中,由于总支出中的转移性支出、房屋贷款支出和福利性支出属于非消费性支出,将三者进行扣除后得到Cr2;最后,将家庭消费中的文教娱乐和医疗保险支出部分进行扣除后除以家庭可支配收入得到Cr3。类似地,计算对应的储蓄率,回归结果显示(4)限于篇幅,相关结果不再赘述,如有需要可以向作者索取。:无论是将消费率的指标进行对数计算还是运用其他两种消费率,所得到的结果与初始计量结果一致;根据三种消费率的回归结果,老年抚养比抑制了消费率,由此可知,本文的回归结果非常稳健。

(六)面板门槛模型回归

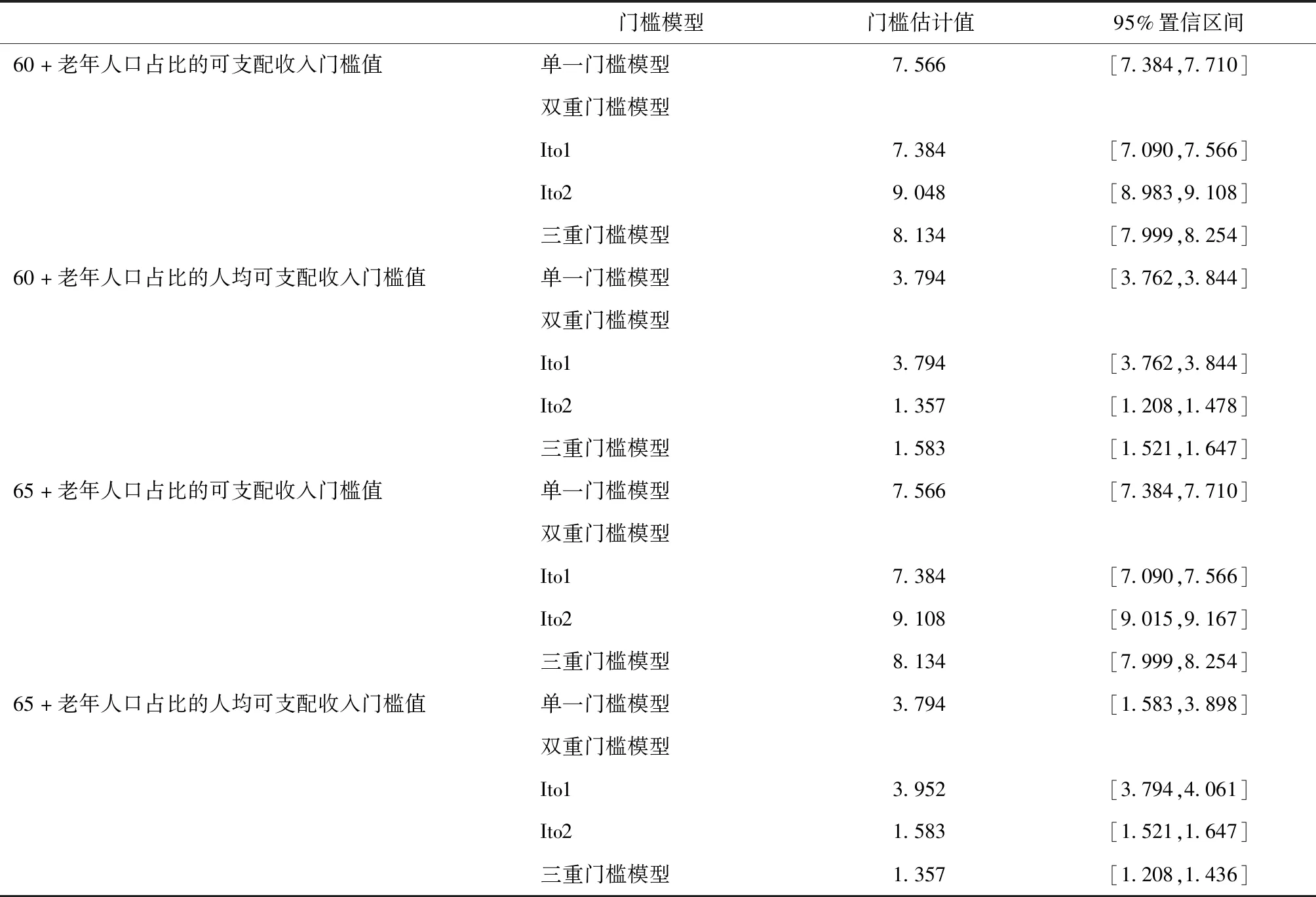

从上述回归结果可知,老龄化抑制了中国微观家庭的居民消费,然而老龄化对居民消费的影响是否存在收入层面上的结构突变?之前有很多研究从人口结构的角度来分析微观层面的居民消费或储蓄,为了识别收入的影响进行了分位数回归分析[19],但中国居民收入并不是均匀分布的,直接运用分位数很难刻画不同收入人群之间储蓄和消费的异质性行为,并且增加了划分的主观性。因此,本文选取了Hansen所提出的Panel Threshold Model,将家庭的可支配收入作为门槛值引入到模型中,采用网格搜索法来确定老龄化与消费率回归模型中的结构分割点,由此根据不同收入区间进行了计量分析[20],结果详见表2。

表2 门槛估计值和置信区间

在门槛模型设定方面,根据老龄化衡量的两个指标,分别计算60岁及以上和65岁及以上的老年人口占家庭总人口的比例来进行计算;其次,分别将家庭可支配收入和家庭人均可支配收入分别设定为门槛来进行回归。通过分析门槛效应是否存在和门槛个数的检验,根据不存在门槛效应时的方程进行OLS回归,计算出了残差平方和,同理根据存在门槛效应时计算出的残差平方和来测量F值,然后运用bootstrap方法来进行抽样得到临界值,由此验证了样本回归中的门槛效应,由于两重门槛效应显著,因此得到面板门槛模型的公式:

(31)

(32)

(33)

(34)

其中,60岁及以上老年人口占比的家庭总收入的门槛值为7.384,置信区间为[7.090,7.566],由此可知这一门槛值十分准确;根据门槛值将60岁及以上老年人口占比的家庭可支配收入的区间设定为(fincome≤7.384)、(7.384

表3 面板门槛回归

从表3的结果可知,通过不同的老龄化标准进行设定,以及根据不同的收入类型和收入区间进行门槛回归,分别设定控制时间和不控制时间效应后得到老龄化随着收入变化对消费的影响呈现倒U型,由此验证了本文动态优化模型推导的结论。现阶段中国老龄化抑制了居民消费,但这一现象主要由中高或者较高收入家庭来实现的。首先,由于老年人群需要家庭和社会的赡养照顾,对家庭的收入具有一定消耗,但这种消耗是有条件的,老年人群在个人生命周期的预期中,会提前进行储蓄准备,以备自身消耗,同时老年人群的增加也会激励年轻人进行储蓄,这种“预期效应”的叠加可以提高家庭储蓄率,由此减少了整个家庭的消费率;其次,从边际消费递减的规律可知,收入越高,消费比例越少,储蓄比率越高,而老龄化则促进了这样的效果;最后,中低或者低收入家庭的老龄化会促进家庭消费,体现了生命周期理论中储蓄的“负担效应”,现阶段中国的基尼系数还很高,根据2020年的《中国住户调查主要数据》显示,中国2018和2019年基尼系数分别为0.465和0.468,而中等收入和低收入群体的财富占比则迅速下降,现阶段,贫富差距导致了老龄化对家庭消费影响的扭曲,低收入群体的老龄化将进一步降低家庭收入,因此中国需要持续巩固脱贫攻坚成果,通过改善收入分配来畅通经济内循环。

五、结论及展望

内循环视域下老龄化对居民消费将会产生深远的影响,主要体现在消费总量和消费质量两个方面。本文运用动态优化生命周期模型和微观数据进行了数理和实证分析,发现运用动态的生命周期理论来分析老龄化对居民消费的影响则更为契合。老龄化整体抑制了中国居民消费率的提升,在将消费率分解后发现这一效果是通过抑制文教娱乐、交通通讯和福利性支出,促进医疗、食物和居住费用来实现的。老龄化对家庭消费的影响随着收入的变化呈现倒U型,并且在低收入群体中,老龄化的加深提高了居民的消费率,由此呈现出对家庭的“负担效应”;而在中高或者高收入群体内,老龄化则会抑制消费率的提升,即产生了生命周期理论中储蓄的“预期效应”。因此,随着老龄化进程的加快,低收入群体的家庭负担将不断加大;而中高收入群体的家庭很容易出现“消费不振”的情况,老龄化对消费的异质性影响来源于居民家庭收入差距过大,因此在制定相关的人口经济政策时要充分考虑居民的收入水平和消费结构等问题。

基于上述实证研究的结论,本文提出以下几点政策建议:(1)老龄化的加深会导致医疗消费增加,现阶段中国的医疗保障体系仍有许多缺位,因此应加速完善医疗保障体系,从而更好地应对老龄化问题;(2)巩固脱贫攻坚成果,现阶段中国总体的收入差距依然很大,老龄化的“负担效应”已经从侧面验证了该境况;(3)老年人口在收入较低的家庭呈现消费的“负担效应”,过多的消费会减少这些家庭资本积累,从而恶化居民的收入分配,因此基本养老保险要进一步向低收入家庭倾斜,政府应通过改善收入分配体制来促进经济内循环、推动经济高质量发展。