经济动态效率视角下的省际最优消费率研究

张利军,赵鑫铖

(云南大学 发展研究院,云南 昆明 650091)

1 引言

经济动态效率从长期最优增长的角度研究资本积累是否过度的问题,如果经济的资本积累过度(消费不足),说明资本投资效率低,可通过减少当期投资、增加当期消费(提高消费率)来改善经济效率和提高社会福利水平,因此经济动态效率问题与消费率高低紧密相关。“十二五”以来,我国采取多种措施来扩大消费,从而提高了消费对经济增长的拉动作用。就这些政策效果来看,整体上收效甚微。从省际层面来看,扩大消费的政策措施在不同地区的效果有较大差异。以消费对经济总量贡献的衡量指标——最终消费率来看,有些省份的最终消费率上升,有些省份的最终消费率下降,因此扩大消费政策需要针对省际经济发展特征体现出一定的差异性。但省际经济发展中最终消费率的特征事实是什么,各省的最优消费率与最终消费率之间是什么关系,各省最优消费率为多少,对这些问题的研究是实施差异性扩大消费政策的基础。因此,研究省际最优消费率,进而采取措施加大消费对经济增长的贡献对我国省际经济未来走向具有十分重要的理论意义和实践意义。

2 文献评述

从国外对最优消费率的研究看,由于发达国家在经济发展过程中并没有遭遇到消费率低的问题,因此以发达国家经验发展起来的西方经济学并没有直接针对最优消费率的研究,只有少部分学者在经济增长模型中从最优储蓄(投资)率的角度间接进行了分析:拉姆齐在以他的名字命名的研究资源跨期分配的增长模型中,最早分析了最优储蓄率问题[1];菲尔普斯根据索洛模型提出了黄金律增长概念,提出了当经济实现黄金律增长时对应的储蓄率即为最优储蓄率,并以C—D生产函数为基础,推导出当经济增长达到稳态时,若经济储蓄率等于资本产出弹性,则经济处于黄金律增长路径上,且经济的最优储蓄率等于资本产出弹性[2];卡斯、库普曼斯在拉姆齐模型的基础上,分析得出由于消费者对时间的偏好,经济达到稳态时不存在资本积累过度的情况[3,4];钱纳里通过经验研究发现,消费率的高低与经济发展阶段有关,消费率随着经济发展阶段演变的过程类似于一条平缓的“U”型曲线[5]。

基于2002年后我国最终消费率逐年下降的经济现实,国内学者开始对最优消费率的存在性和我国最优消费率的具体测算等问题进行了研究。刘迎秋[6]、杨圣明[7]证明了经济中存在最优消费率;曾令华提出了理论最优消费率的概念[8];吴忠群不但证明存在最优消费率,而且提出了相应的评价标准[9];吴忠群运用菲尔普斯的黄金律规则分析最优消费率问题,实证研究结果表明我国的最优消费率为80.6%[10];纪明在拉姆齐框架下将均衡增长路径上的稳态消费率界定为最优消费率,研究了我国经济发展过程中消费率的演进与经济增长的关系[11];田卫民通过将消费纳入生产函数,利用巴罗的自然效率条件,得出最优消费率等于消费的产出弹性,并运用数据实证分析了我国的最优消费率[12];毛中根等在跨期模型中通过代表性家庭的效用最大化估算了最优居民的消费率,结果表明1991年后我国居民消费率低于其最优水平[13]。

目前,国内外研究中尚未发现从经济动态效率这一视角研究最优消费率问题的文献。本文把动态效率和最优消费率两者统一在动态效率分析框架下进行研究,通过将经济实现黄金律增长时对应的消费率界定为最优消费率,则经济动态效率为判断现实经济消费率与最优消费率之间的关系提供了一种新思路:若经济动态有效,则资本积累不存在过度,消费相对过度,现实经济消费率高于最优消费率;若经济动态无效,资本积累过度,消费相对不足,现实经济消费率低于最优消费率。此外,由于现有文献都是从国家层面进行分析的,而我国各省、自治区、直辖市在经济发展阶段、资源禀赋、发展环境等层面都存在着较大的差异,因此以全国数据分析得出的最优消费率不一定适用于各省的情况。基于上述两方面的原因,本文试图从经济动态效率视角来研究我国省际的最优消费率,从而为区域经济发展提供一定的参考。

3 最优消费率与最终消费率关系

在经济动态效率的实证研究中,被国内外学者普遍采用的是Abel等提出的AMSZ准则[14]。黄飞鸣从收入与消费关系的角度对AMSZ现金流准则进行了扩展,得出了比较劳动收入和总消费的大小来判断经济动态效率的方法,本文沿用黄飞鸣的分析框架[15]。

动态效率判断准则:如果对所有时期和所有自然状态在经济中Ct/Lt≥1+ε>0都成立,那么均衡经济是动态有效的;如果对所有时期和所有自然状态在经济中Ct/Lt≤1-ε<0都成立,那么均衡经济是动态有效的。其中,Ct为总消费,Li为劳动收入。上述准则表明当总消费大于劳动收入时,总消费大于劳动收入的部分必定来自于资本收入,则经济动态有效,资本积累相对不足,消费相对过度,现实经济消费率高于最优消费率;当总消费小于劳动收入时,总消费小于劳动收入的部分必定用于资本投资,则经济动态无效,资本积累相对过剩,消费相对不足,现实经济消费率低于最优消费率;当总消费等于劳动收入时,经济处于黄金律增长路径上,现实经济消费率等于最优消费率。判断一个经济的最优消费率与现实消费率之间的关系可通过动态效率分析来确定,而经济动态效率判断可通过比较总消费和劳动收入之间的大小关系确定,因此判断省级层面最优消费率与现实消费率的关系可通过比较总效率和劳动收入关系来确定:若总消费大于劳动收入,则最优消费率小于现实消费率;若总消费小于劳动收入,则最优消费率大于现实消费率。

4 实证分析

4.1 数据来源与处理说明

实证分析需要两个变量数据,即各省总消费和劳动收入。省级总消费数据来源于各省支出法核算中的最终消费,包括居民消费和政府消费两部分。一般来说,劳动收入由劳动者报酬和劳动税收两部分构成。为了与全国分析保持一致,本文中涉及各省劳动税收以占劳动报酬的5%进行处理。劳动者报酬来源于各省收入法核算的劳动者报酬。由于大多数省份收入法核算的劳动者报酬数据从1993年开始,因此本文选取1993—2016年的最终消费和劳动者收入数据来评估各省经济的动态效率(因数据统计原因,未包括西藏、台湾、香港与澳门)。本文以1993—2016年最终消费率、劳动收入占比、两者差额占GDP比重的平均值来简单分析各省动态效率及其与最优消费率的关系。

4.2 经济动态效率与最优消费率关系总体判断

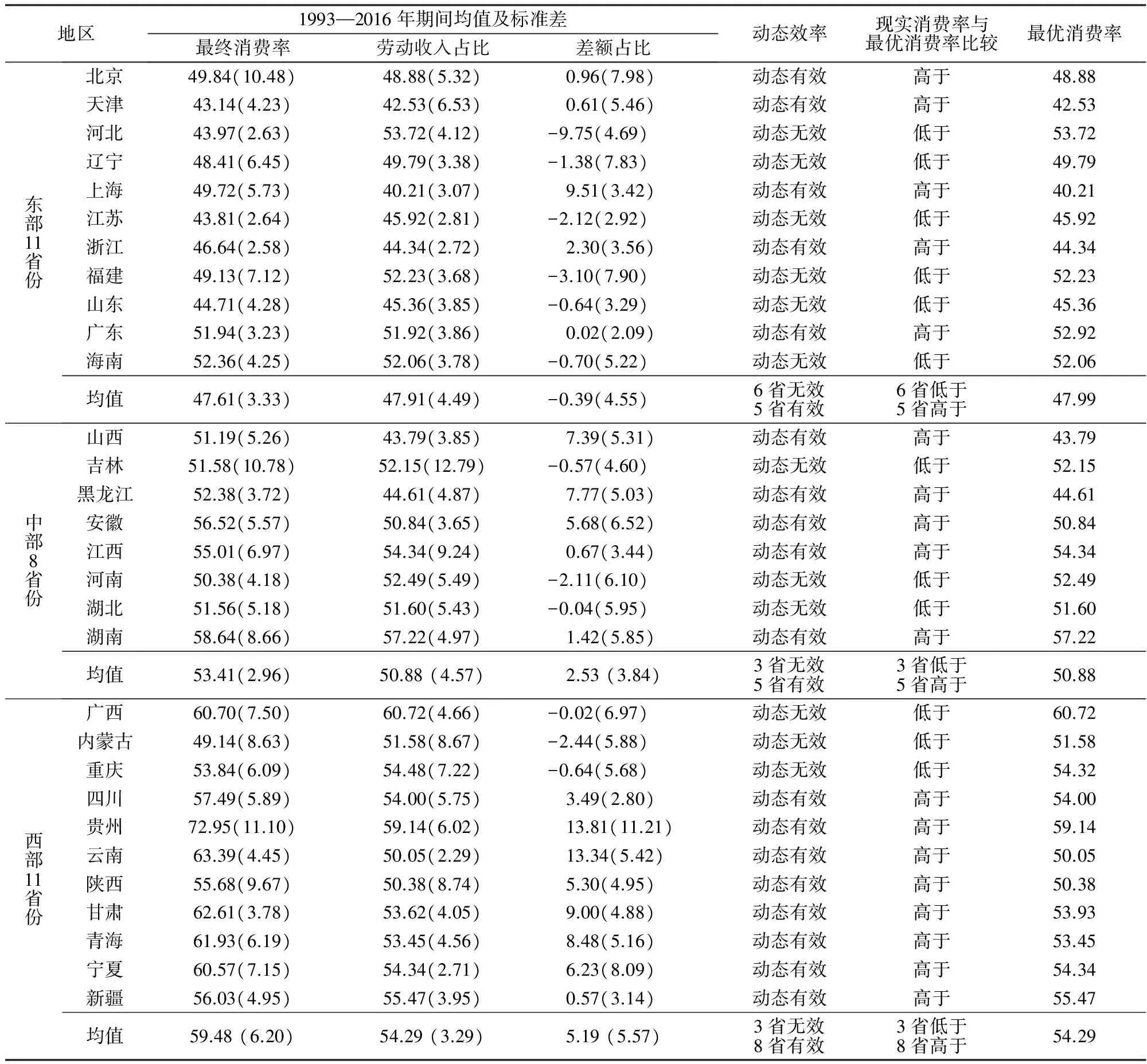

由表1可知,1993—2016年河北、辽宁、江苏、福建、山东、广东、海南、吉林、河南、内蒙古、重庆等11个省份的最终消费支出小于劳动收入,最终消费支出与劳动收入之差占GDP比重小于零,资本收益不足以弥补折旧和新投资,不足部分需要用劳动收入进行弥补,因此这一时期的资本收益小于投资成本,经济呈现动态无效的特点。这些省份的最终消费率小于劳动收入占比,经济动态无效,现实经济的最终消费率低于最优消费率,以黄金律增长的标准来看,存在一定程度的消费不足问题。北京、天津、上海、浙江、广东、山西、黑龙江、安徽、江西、湖南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等18个省份最终消费支出大于劳动收入,最终消费支出与劳动收入之差占GDP比重大于零,资本收益除了弥补折旧和新投资外还有剩余,可用来补贴消费,因此这一时期的资本收益大于投资成本,经济呈现动态有效的特点。这些省份的最终消费率大于劳动收入占比,经济动态有效,现实经济的最终消费率高于最优消费率,以黄金律增长的标准来看,存在一定程度的消费过度问题。

表1 1993—2016年我国各省份动态效率及其与最优消费率的关系(%)

注:括号内为相应变量的标准差;“高于”是消费率高于最优消费率的简称,“低于”是消费率低于最优消费率的简称。

从我国东部、中部、西部三大地区的经济动态效率看,本文的结论与相关研究刚好相反,东部地区为弱动态无效,中部地区为动态有效,西部地区为动态效率最高。从现实消费率与最优消费率的关系看,中西部地区最终消费率高于最优消费率,即消费过度(积累相对不足);而东部地区最终消费率低于最优消费率,即积累过度,消费相对不足。这可从两方面来进行解释:首先,从最终消费率的地区变化来看,1993—2016年我国东部、中部、西部地区平均值分别为47.61%、53.41%、59.48%,最终消费率是决定动态效率的一大重要因素,若其他条件相同,则东中西地区的动态效率排序也是西部最高的,中部次之,东部最低;其次,从劳动收入占比来看,1993—2016年东中西部地区平均值分别为47.91%、50.88%、54.29%,也是东部最低,中部稍高,西部最高。因此,在我国经济相对落后的中部、西部地区最终消费率高于经济发达的东部地区,中部、西部地区消费相对过度,而东部地区消费相对不足。这可能是东部地区经济发展水平高于中西部的一大因素,东部地区有更多的资本积累,产生了更多的产出,它虽然不一定会导致更高的增长速度,但一定会导致更高的经济发展水平。

4.3 东部各省经济动态效率及最优消费率的关系

从我国东部地区整体看(表1),最终消费率和劳动收入占比的平均值分别为47.61%、47.91%,最终消费率减去劳动收入占比为-0.39%,说明东部地区总体上呈现出弱动态无效的特点,现实经济的最终消费率低于最优消费率。以黄金律增长的标准来看,东部地区存在着一定程度的消费不足问题。在东部地区11个省份中,以各指标1993—2016年平均值的对比关系看,河北、辽宁、江苏、福建、山东、海南等6个省份的最终消费支出小于劳动收入,最终消费支出与劳动收入之差占GDP比重小于零,资本收益不足以弥补折旧和新投资,不足部分需要用劳动收入进行弥补,经济呈现动态无效的特点。这些省份的最终消费率小于劳动收入占比,经济动态无效,现实经济的最终消费率低于最优消费率。以黄金律增长的标准来看,存在着一定程度的消费不足问题。北京、天津、上海、浙江、广东5个省份最终消费支出大于劳动收入,最终消费支出与劳动收入之差占GDP比重大于零,资本收益除了弥补折旧和新投资外还有剩余,可用来补贴消费,经济呈现动态有效的特点。这些省市的最终消费率大于劳动收入占比,经济动态有效,现实经济的最终消费率高于最优消费率,以黄金律增长的标准来看,存在一定程度的消费过度问题。

4.4 中部各省经济动态效率与最优消费率的关系

从我国中部地区整体看(表1),最终消费率和劳动收入占比的平均值分别为53.41%、50.88%,最终消费率减去劳动收入占比为2.53%,说明中部总体呈现动态有效的特点,现实经济的最终消费率高于最优消费率。以黄金律增长的标准来看,我国中部地区存在一定程度的消费过度问题。在我国中部地区8个省份中,以各指标1993—2016年平均值的对比关系看,吉林、河南、湖北3个省份的最终消费支出小于劳动收入,最终消费支出与劳动收入之差占GDP比重小于零,资本收益不足以弥补折旧和新投资,不足部分需要用劳动收入进行弥补,经济呈现动态无效的特点。这些省份的最终消费率小于劳动收入占比,经济动态无效,现实经济的最终消费率低于最优消费率,以黄金律增长的标准来看,存在一定程度的消费不足问题。山西、黑龙江、安徽、江西、湖南5个省份的最终消费支出大于劳动收入,最终消费支出与劳动收入之差占GDP比重大于零,资本收益除了弥补折旧和新投资外还有剩余,可用来补贴消费,经济呈现动态有效的特点。这些省份的最终消费率大于劳动收入占比,经济动态有效,现实经济的最终消费率高于最优消费率,以黄金律增长的标准看,存在一定程度的消费过度问题。

4.5 西部各省经济动态效率与最优消费率的关系

从我国西部地区整体看(表1),最终消费率和劳动收入占比的平均值分别为59.48%、54.29%,最终消费率减去劳动收入占比为5.19%,说明西部总体呈现动态有效的特点,现实经济的最终消费率高于最优消费率。以黄金律增长的标准看,我国西部地区存在一定程度的消费过度问题。在我国西部地区11个省份中,以各指标1993—2016年平均值的对比关系看,广西、内蒙古、重庆3个省份的最终消费支出小于劳动收入,最终消费支出与劳动收入之差占GDP比重小于零,资本收益不足以弥补折旧和新投资,不足部分需要用劳动收入进行弥补,经济呈现动态无效的特点。这些省份的最终消费率小于劳动收入占比,经济动态无效,现实经济的最终消费率低于最优消费率,以黄金律增长的标准看,存在一定程度的消费不足问题。贵州、云南、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆8个省份的最终消费支出大于劳动收入,最终消费支出与劳动收入之差占GDP比重大于零,资本收益除了弥补折旧和新投资外还有剩余,可用来补贴消费,经济呈现动态有效的特点。这些省份的最终消费率大于劳动收入占比,经济动态有效,现实经济的最终消费率高于最优消费率,以黄金律增长的标准看,存在一定程度的消费过度问题。

5 基于经济动态效率的最优消费率分析

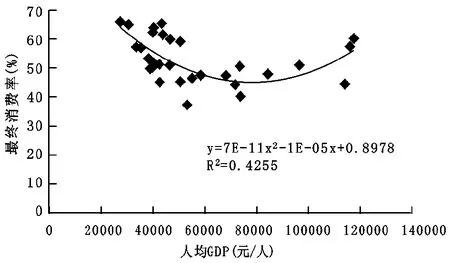

5.1 省际最终消费率演变符合“U”型演变规律

钱纳里等研究发现:消费率的高低与经济发展阶段有关,在农业社会经济发展水平低,消费率相对较高,因为收入中的很大部分都被用来维持生计;进入工业社会后,工业化对资金需求急剧增加,经济中很大比例的产出被用来投资,消费率随之下降;到工业化后期,经济增长主要受制于市场需求,消费率随着居民收入的提高而回升;进入服务业主导的发达经济后,消费率则由于居民收入的稳定而趋于稳定,消费率随着经济发展阶段的演进呈现出典型的“U”型曲线特征。如果以人均GDP表示居民收入的变化,则最终消费率随着人均GDP的演变呈现出“U”型特征[5]。

图1 2016年我国省际最终消费率与人均GDP关系

本文以我国各省2016年人均GDP为横轴,各省2016年最终消费率为纵轴绘制散点图,并以二次多项式作散点图的趋势线(图1)。从趋势线可见,我国各省最终消费率演变符合钱纳里的“U”型演变规律,“U”型曲线拐点对应的人均GDP在80000元左右,而最终消费率为45%。拐点处的人均GDP与钱纳里标准的1000美元(1964年美元)接近,但最终消费率却低了约30%。这可从两方面进行解释:一是2001年后,由于消费者面临的不确定性增加,使居民平均消费倾向呈现明显的下降趋势,同时可支配收入占比也呈现出下降趋势,导致最终消费率的下降;另一方面,我国是受儒家文化影响最为深刻的国家,易行健、杨碧云的研究表明儒家文化国家最终消费率比其他国家低5.5%,这在一定程度导致了我国消费率低于世界平均水平和中等收入的国家水平。

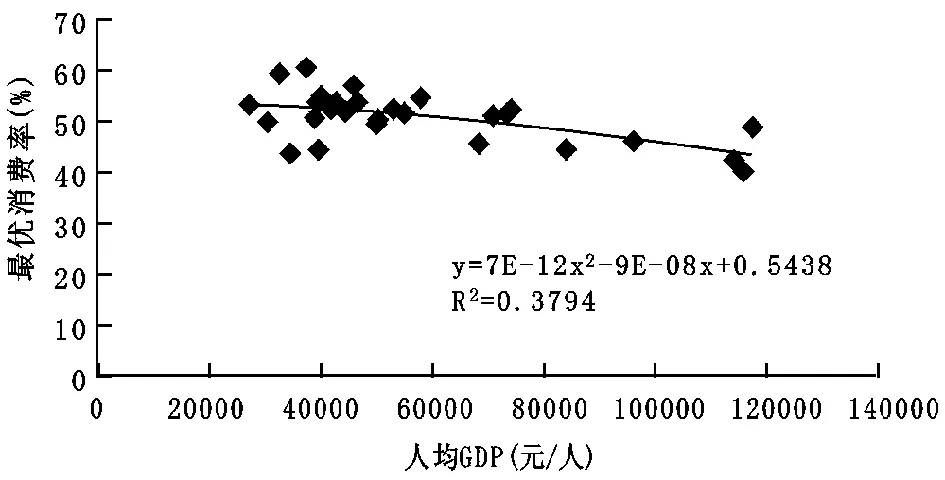

5.2 省际最优消费率分析

从本文给出的动态效率判断准则及其与最优消费率的关系可见,经济动态效率视角下的最优消费率判定应以劳动收入占GDP比重为基准:当最终消费率等于劳动收入占比时,劳动收入可支撑现有消费水平,而且是可持续的,劳动收入占比可作为最优消费率的衡量指标;当最终消费率大于劳动收入占比时,劳动收入不足以支撑现有消费水平,需要通过资本收入来进行补充;当最终消费率小于劳动收入占比时,劳动收入支撑现有消费水平后还有剩余,可用于资本投资。因此,表1中各省1993—2016年各省最优消费率以这一期间劳动收入占比的均值来进行测算。由于我国居民资产性收入较低,消费主要由劳动收入来支撑。

从表1可见,1993—2016年我国省际最优消费率呈现以下特点:首先,从东部、中部、西部地区差异看,最优消费率均值变动与经济发展水平负相关,这可能与各区域经济发展阶段紧密相关,中部和西部地区经济发展水平相对较低,目前大多处于图1中“U”型曲线的左半部分,而东部地区处于拐点附近。其次,最优消费率高低与经济动态效率紧密相关,经济呈现动态有效的省份最优消费率往往高于经济呈现动态无效的省份。这实际上说明了区域政策的必要性,促进消费、提高经济对经济增长的贡献需要考虑区域经济发展的差异性。第三,通过将最优消费率与我国各省2013年人均GDP绘制散点图发现(图2),实际上最优消费率也符合“U”型演变特征,但最优消费率的拐点对应的人均GDP远高于最终消费率的演变关系(图2)。

图2 2013年我国省际最优消费率与人均GDP关系

6 结论与政策启示

6.1 结论

本文从经济动态效率视角来分析我国省际最优消费率,并结合1993—2016年数据进行了实证分析,得到如下结论:首先,依据经济动态效率分析框架得到了现实消费率与最优消费率关系的准则,通过比较总效率和劳动收入关系来确定。若总消费大于劳动收入,在最优消费率小于现实消费率;若总消费小于劳动收入,在最优消费率大于现实消费率。其次,在最优消费率的确定原则上,经济动态效率视角下的最优消费率判定应以劳动收入占GDP比重为基准。第三,我国省际最终消费率演变符合钱纳里的U型演变规律。第四,我国东中西地区最优消费率均值变动与经济发展水平负相关。最后,最优消费率高低与经济动态效率紧密相关,经济呈现动态有效的省份最优消费率往往高于经济呈现动态无效的省份。

6.2 政策启示

基于上述研究结论,为使经济增长的成果更好地能被社会大众所分享,提高消费率进而扩大经济增长的成效,本文提出以下建议:

首先,采取措施切实提高劳动者收入。在经济动态效率视角下,最优消费率的取值依赖与劳动收入占GDP的比重,劳动收入占比越高,最优消费率也越高。因此,在我国大多数省份经济动态无效的情况下,提高劳动者收入一方面可以改善经济动态效率,另一方面也有提高最优消费率的作用。具体措施包括:改变收入分配中向资本要素倾斜的收入分配制度,逐步提高劳动报酬占比;多渠道增加居民收入特别是提高农村居民的收入,加强对失业人员和大学生的职业培训,提高就业率;加快社会保障体系建设步伐,减少居民在教育、养老、医疗等领域的支出。

其次,提高消费对经济增长的贡献政策需要考虑区域经济发展的差异性。从当前我国省际最终消费率的分布格局来看,东部地区经济最为发达,但其最终消费率是三大区域中最低的,而中西部地区经济相对落后,最终消费率却高于东部地区,这与钱纳里的经济发展阶段理论相吻合,东部地区处于“U”型曲线的拐点附近,而中西部地区处于左半部分。因此,就当前我国宏观经济政策的重点——提高消费对经济增长的贡献政策来看,需要考虑区域经济发展的差异性:对东部地区而言,提高消费对经济增长的贡献潜力较大,只要越过“U”型曲线的拐点,东部地区的最终消费率才会逐步攀升;对中西部地区来说,在未来一段时间内随着经济发展,最终消费率可能会经历一定水平的下降,因此在当期最终消费率水平相对较高的情况下,不应一味强调提高消费对经济增长的贡献,需从提高投资效率等方面着手避免最终消费率的大幅下降。

第三,通过改善经济动态效率提高消费对经济增长贡献。由于产出被分割为消费和投资,经济动态效率的改善可从两个角度着手:一是提高消费率,在经济动态无效的情况下,提高消费率可以缓解经济动态效率,但消费率的提高需要收入的支撑;二是降低投资率提高投资效率,经济动态效率说明资本积累过度,导致投资效率下降,可通过资本偏向型技术进步提高资本效率,进而改善经济动态效率。实际上,这两个层面的措施都起到了提高消费对经济增长贡献的作用。

[1]Ramsey F P.A Mathematical Theory of Saving[J].Economic Journal,1928,38(152)∶543-559.

[2]Phelps E.The Golden Rule of Accumulation:A Fable for Growthmen[J].American Economic Review,1961,51(4)∶638-643.

[3]Cass,David.Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation[J].Review of Economic Studies,1965,32(3)∶223-240.

[4]Koopmans,Tjalling C.On the Concept of Optimal Economic Growth.In The Economic Approach to Development Planning[M].Amsterdam:Elsevier,1965.

[5]霍利斯·钱纳里,莫伊斯·赛尔昆.发展的型式1950—1970[M].北京:经济科学出版社,1988∶323-335.

[6]刘迎秋.次高增长阶段的中国经济[M].北京:中国社会科学出版社,2002∶105-108.

[7]杨圣明.杨圣明文集[M].上海:上海辞书出版社,2005∶256-263.

[8]曾令华.理论最优消费率之我见[J].求索,1997,(3)∶30-31.

[9]吴忠群. 最优消费率的存在性及其相关问题[J].中国软科学,2009,(S1)∶280-289.

[10]吴忠群,张群群.中国的最优消费率及其政策含义[J].财经问题研究,2011,(3)∶9-14.

[11]纪明,刘志彪,岑树田.消费率稳态、演进及中国经济持续均衡增长的现实选择——基于R-C-K模型的分析框架[J].经济与管理研究,2013,(4)∶14-25.

[12]田卫民.基于经济增长的中国最优消费规模:1978—2006[J].财贸研究,2008,(6)∶1-7.

[13]毛中根,孙豪,黄容.中国最优居民消费率的估算及变动机制分析[J].数量经济技术经济研究,2014,(3)∶134-147.

[14]Abel A,Mankiw N G,Summers L H,etal.Assessing Dynamic Efficiency:Theory and Evidence[J].Review of Economic Studies,1989,56(1)∶1-20.

[15]黄飞鸣.中国经济动态效率——基于消费—收入视角的检验[J].数量经济技术经济研究,2010,(4)∶3-19,106.

[16]戴维·罗默.高级宏观经济学[M].北京:商务印书馆,1999.

[17]易行健,杨碧云.世界各国(地区)居民消费率决定因素的经验检验[J].世界经济,2015,(1)∶3-24.