再见林毓生

董可馨

历史学者、思想史家林毓生先生,今年11月22日在美国科罗拉多州丹佛市逝世,享年88岁。他的去世,令人想起,同样在今年,比林毓生小3岁的张灏先生在美国加州去世,而年长林毓生4岁的余英时先生去年在普林斯顿大学去世。

这三位老前辈的相继离去,在时间上不免巧合。要知道,他们身上本已有太多共性:都出生于上世纪30年代,亲身经历了战火与离乱,内战之际赴港台生活、接受教育,后来在美国求学、执教,他们的志趣则在于中国思想史研究,关注中国的现代转型问题,拥有比较中西的视野和相对超然的距离,并且思想成果丰硕,在世界上拥有影响力。

从他们的代表性著作—林毓生的《中国意识的危机》《中国传统的创造性转化》,余英时的《中国思想传统的现代诠释》《中国历史转型时期的知识分子》,张灏的《转型时代与幽暗意识》《危机中的中国知识分子》《梁启超与中国思想的过渡》—便可以看出那一代学人的共同关怀。

他们以深切的使命感与责任感对于中国政治、文化传统的深刻反省,如今似有绝唱之危,但老一辈学人的逐渐凋零,却并没有终结那些占据他们一生思想中心的问题,也即是中国文明如何实现现代转型,并实现社会的全面更新。

而在对这些问题的思索中,他们凭着深沉的爱、纯真的求知精神、独立的品性,对中国传统对于现代文明的种种价值的包容和接引,给予了足够重视。

关于中国近代的大转型,历史学家唐德刚曾有“穿过历史三峡”的比喻。以他所言,“一部中国近代史,便是一部近代中国政治、社会、文化的转型史,政治制度要从君主转民主,其他各种制度和风俗习惯也随一转百转,全部转完,大致需时二百年”。

转型的起点,从1840年鸦片战争算起。

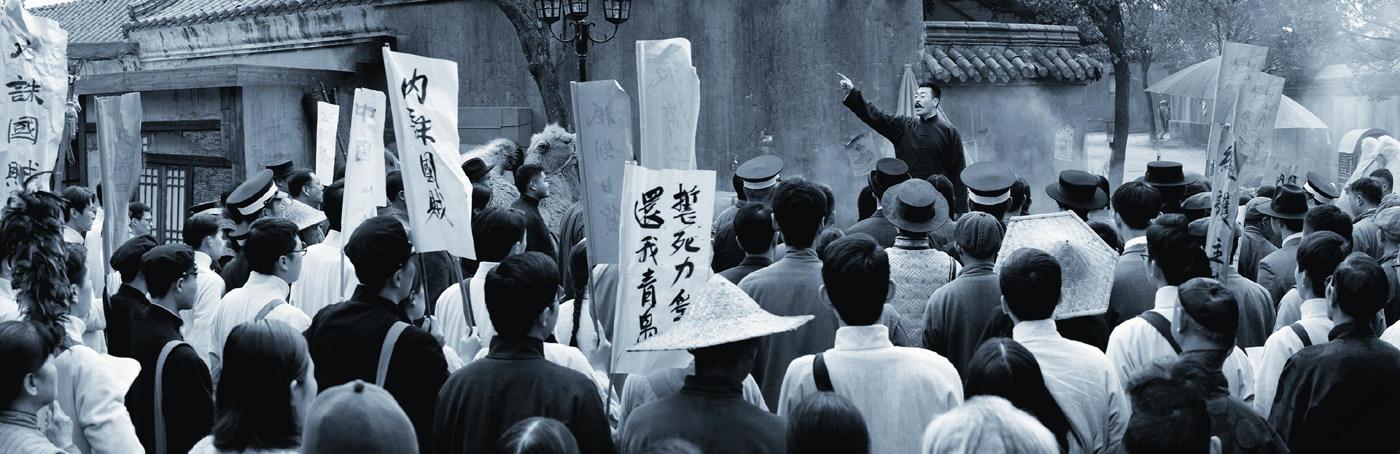

至今,在这已100多年的历史中,险滩急流有之,惊涛骇浪有之,但其中最为学人关心的节点之一,是五四。

五四缘何那么重要?它须放置在中国近代波诡云谲的历史进程中理解。在清王朝于1840年第一次睁眼看世界之后,国家经历了六七十年代“师夷长技以制夷”的“自强求富”运动,却在1895年被甲午战争的失败惊醒。随之而来的戊戌变法以及由庚子事变导致的清末新政,并未能在政治改革的层面解决中国近代的危机,而清王朝的帝制秩序,也在辛亥革命中瓦解。新生的民国却在头几年,不断经历内外部的考验,从袁世凯的复辟失败,到军阀割据局势初现,虽然身为一战战胜国却陷于“弱国无外交”的尴尬境地。这一切终于促发了五四这一在思想层面,以民主、科学为号召的激进反传统爱国运动。

五四对传统的彻底失望和拒斥,与对民主、科学的现代文明的激情澎湃的无限憧憬,不仅是梁启超所说的從器物到制度,从制度到文化层层改革失败的结果,它也是林毓生所说的中国近代的意识危机的一次大爆发。在他看来,传统价值的失落和全盘化的反传统主义不是兀自出现的,而是在传统的普遍王权帝制整体的崩溃之后,才有了在结构上出现的可能。也就是说,政治秩序的崩溃,不是单维度的变化,而是统合了社会—文化—道德的传统秩序的整体崩溃。

五四时人,认识到了这一层,从而对中国传统采取了整体主义的拒斥态度。这种整体主义的拒斥,不同于整体的拒斥,因为不仅胡适、鲁迅这样的五四时人在个人生活层面依然保守了中国传统的痕迹,而且他们也不尽然对所有传统思想家的所有思想都予以反对和批判。

但无论是鲁迅还是陈独秀,哪怕胡适,这些可被称为五四旗手的代表性人物,对传统的否定态度都是决绝的。这种烈度,如林毓生所说,在世界范围内都是罕见的,哪怕是常被用来与五四做比较的18世纪法国启蒙运动,也只是表面相似,实则不同。

林毓生说,启蒙运动对基督教及教会进行了激烈批判,但对于西方古代法律、文学、哲学传统大为提倡,这种激进并没有“整体主义化”。而以余英时所见,虽然对于传统,五四只是采取批判的态度,而不一味反传统,也有对传统文化采取亲和保守态度的人,但五四也绝不同于文艺复兴和启蒙运动,因为这两者是从西方内部传统中生发出来的,五四却是西方文明引起的。正是从五四开始,“中国古书没有值得读的”,中国历史是“想做奴隶而不得,暂时做稳了奴隶”的,中国的传统礼教是“吃人”的。它也由此形成了中国近代以来激进的反传统习惯与革命热情。

在对五四的重新检讨中,林毓生意识到,虽然五四的全盘化反传统是相当激进的,但是其本身和中国传统中“一元整体的思想模式”在思想逻辑的运作上是类似的;也就是说,它并没有摆脱它所反对的东西。并且,这种矛盾,或隐或显地埋藏于五四时人的思想中,没有得到解决。

这一发现在林毓生对鲁迅的分析中表现得最为精彩:“在明显的、辩难的意识层次上,鲁迅对传统的攻击超过了口号的呐喊,达到了对传统中国文化黑暗面与中国人性格症结的犀利而深入的了解;而在隐示的、未明言的意识层次上,他能认知一些尚存的传统道德价值的实质意义。”这种无法克服的深层冲突,使得鲁迅只能“用自己的精神力量去超越”,并“用艺术(小说)来说明一些传统的道德原则与价值”。

认识到这里,林毓生提出了迈出“五四”以光大“五四”。以他所言,在历史的层次上,不必对五四时人的主张过分深责,但在思想的层次上,要对之作严格的批评。

而要创造性地继承“五四”传统,须开始对传统进行创造性的转化。

“自由、理性、法治与民主不能经由打倒传统而获得,只能在传统经由创造的转化而逐渐建立起一个新的、有生机的传统的时候,才能逐渐获得。”林毓生1972年在《五四时代的激烈反传统思想与中国自由主义的前途》的英文文章中,提出了“传统的创造性转化”。

以他的说法,“创造新的东西并不需要彻底摧毁旧有的事物”。“一个传统若有很大的转变潜能,在有利的历史适然条件之下,传统的符号及价值系统经过重新的解释与建构,会成为有利于变迁的种子,同时在变迁的过程中仍可维护文化的认同。”

在这一点上,余英时、张灏等五四的后一辈学人有相似的体悟,也在做类似的工作。

余英时在香港新亚书院读书时,师从钱穆,他在自述经历时,曾说自己“当时关心中国现代化的问题”,而在这一问题上,钱穆与胡适分道扬镳了。“钱(穆)先生仍可说是‘中学为体’,胡(适)则倾向西化,后来改称现代化。我大致处在两极中间。我认为中国传统是既存事实,不可能完全抛弃,只能逐渐改进。”

而这种工作,常常在一种中西文明比较的方法中进行。在比较中,或者寻找中国为什么没有率先开始现代文明、中国现代化转型的困难所在,或者对照诸种现代价值,证明中国传统中有某些能够接引,甚至生发现代文明的因子。

张灏以“幽暗意识”的概念来发掘中国的民主传统。所谓的“幽暗意识”是对人性的一种体认,它“发自对人性中与宇宙中与始俱来的种种黑暗势力的正视和省悟”,认识到人的罪恶性与堕落性,以强烈的道德感为出发点,对现实人生和社会含有批判的和反省的精神。

从幽暗意识来看,基督教的人性论以人性的堕落为前提,由此对人需要拯救和防范,这种人性观对西方自由主义有极大贡献和推动。而中国的儒家传统的人性观与此不同,儒家思想以成德的需要为其基点而对人性做正面肯定。

但张灏发现,儒家传统中也有幽暗意识。这种幽暗意识,在荀子那里直接体现为人性恶论;孟子也对人性保有警觉,终于发展为生命二元论,此后经过佛教和道家思想的激荡,演化为“复性”思想,也即是,人性已失落,需要恢复。

由此延伸,儒家的基本信念为,政治权力可由内在德性的培养去转化,而非由外在制度的建立去防范。而这也是中国传统未能产生出现代民主的一部分症结之所在。

林毓生也独辟蹊径,从自由与权威的关系入手,提出文化重建、重生的可能路径。五四以来的政治文化运动无不以解放、打倒权威相号召,但他却认为:“20世纪中国的政治与文化的危机,是与演化的权威无法在稳定的环境中演化,以及真正的卡里斯马权威过分贫瘠,有密切的关系。”

五四的反权威造成的结果是权威危机,即“传统中的各项权威,在中国人内心当中,不是已经完全崩溃,便是已经非常薄弱”,每个人都自行其是。

但林毓生所主张的我们应当服膺的权威,不是压制性的权威,而是让人能信服的“心安理得”的真权威。譬如,一个人爱文学,他怎么能不看陀思妥耶夫斯基这样伟大的作家,而也只有“真正心悦诚服地受了陀思妥耶夫斯基启发的时候,他自己的创造的想象力才能丰富”。

在对自由与权威关系的重新阐述中,林毓生发现,自由和权威不仅不是截然对立、此消彼长的,而且自由与真权威相辅相承,合则两美,离则两伤。

个人自由并不直接建立在对压制的、僵化的权威的解除之上,而我们的政治、文化运动却主要停留在解放的层次。

这并不足够。“一个人必须在实质层面真正得到启发,才能对人生的意义产生清楚的自觉、对生命的资源产生清楚的自知,才能获致道德的尊严与创造的经验。”

“有一天,天蒙蒙亮,我像往常一样走过家门前大拐棒胡同尚未转入小拐棒胡同之前,看到一具尸体;一个人冻死在那里!这给我的震撼太大了!这是一个太强烈的对比。我刚从温暖的家中出来,跟张妈说完再见,就看到了路边被冻死的人。我觉得太不合理了……那是我在小学六年级的事情。国家中种种不合理的现象第一次以这样强烈的方式进入我的内心。”

在《我研究鲁迅的缘起》中,林毓生自述其心路。在现实中,刺激他思考大问题的直接动因是朴素的道德直觉。

中国近代危机全面爆发导致的普遍道德危机,构成那一代学人的共同动力,也在此后支撑他们选择了相应的价值理念。尽管包括林毓生在内的五四后一辈学人已意识到要迈出五四,但他们仍是五四之子,是民主、科学、自由、法治的现代价值的服膺者。他们身上的五四衣钵都是格外显眼的,气息也是相当浓厚的。这体现在他们的种种问题旨趣、思考方式与学术取向上。

1960年,林毓生26岁时,得益于一系列机缘,如愿来到芝加哥大学,在哈耶克门下开始学术生涯。这一像“做梦”一样的缘分,始于林毓生读到殷海光所翻译的哈耶克的《通往奴役之路》。

在价值取向上,林毓生与老师殷海光、哈耶克是相近的,但哈耶克和殷海光对林毓生的深刻影响,不止于这一层,而是韦伯意义上的知识贵族的精神的召唤。所谓知识贵族的精神是,“在‘诸神战争’的现代性文化中,始终坚持忠于知性的神明而无惧于其他神祇的精神”。

在林毓生眼中,哈耶克“永远以开放的心灵、知性的好奇心,面对别人的意见,乐意接受别人的启发。以知识为终极价值,只有知性的喜悦,而无知性的傲慢”。他的身教与言教给林毓生一个重要的启示:“在追求知识的过程中,不存在应该或不应该追求的问题。只能尽最大的努力。”

而殷海光,这位受到自由精神转化的中国知识分子身上所体现的,是“超越家族、地方、学校、党派、种族,乃至国家的限制,坚持个人价值的不可取代、不可化约”的道德取向,是“不消极、不气馁、不自怨自艾,不上山静思,也不玩世不恭,在政治权力与社会及经济势力面前,保持人格的独立与真诚,保持道德的完整性,具有独立性的自律”的入世精神。

道德义愤和变革激情,是近代以来的中国知识分子的巨大精神动力。在这一推力下,面对传统秩序的整体性瓦解,中国知识分子热衷于思考总体性大解决。这也是认为学术不是技术性工作,而是认识天道、成贤成圣的途径的传统心理的延续。但到了林毓生这一代,已经深知无法一下子真正解决中国的危机,不做坚持的研究,不付出艰苦努力,将永远在原地打转。

殷海光在1968年给林毓生的信中写道:五四以来,因为知识界的领袖人物,多会呼叫,少能思想,他们学养与思想的根基太单薄,再加上左右政治势力的分化与牵制,所以中国的学术文化思想,总是在复古、反古、西化、反西化或拼盘式的折衷这一泥沼里打滚,展不开新的视野,拓不出新的境界。

有感于“个人能力有限,我们不能解决所有的问题,不如立志深下功夫,做一点实质的工作”,林毓生主张发挥“比慢”精神。“要做最深切、最根本的努力,要下决心、要有志气,不要不争气,不要没出息,要以最大的决心来跟人比‘慢’。”

他为新生代政治人物而做的文章,背后的寄托则是,“希望他们能够根据‘责任伦理’的原则从泛道德主义与激动的情绪中得到观念的解放,进而突破过去处世行事的局限,使社会的进步获得实质的进展”。

2004年林毓生赴内地交流学术,7月访问中山大学,做演讲时,他看到了语言的变化:已很少人把化约主义式的语言挂在嘴边,也不会把中国的过去一概用“封建”加以概括。语言越分殊、越具体、越有特定所指,越能表达复杂、精致的思考。

但他当时也看到:大家喜欢争论,相聚在一起的时候,无论正式还是非正式场合,较少看到由于尚未完全掌握清楚對方的意见,请对方再详细解释一下,然后才表示自己意见的现象;较常见到的则是,大家各自宣布自己的主张,各说各话,或者在尚未弄清楚对方意见的时候,便开始攻击对方。

时间兜转往复,林毓生的欣喜与忧思,在他看不上的胡适那里得到了提醒。一生坚守自由价值的胡适,却提出“容忍比自由重要”。这背后的真切深意,我们用100多年的历史来体会。