从放足到体操晚清民国女性身体的科学话语分析

陈笑钰 章梅芳

一 引言

人类对身体的塑造带有文化性的色彩。晚清民国社会对于女性身体的关注及其塑造出来的女性身体形象,反映了其时社会将国家与身体解放关联起来所表达的强国诉求。随着西医传教士从生理、医学等层面对身体进行“科学化”解释,现代科学技术传入后,X光图像等视觉呈现所带来的冲击,科学话语逐渐成为宣传放足和女子体操的话语资源之一。在此过程中,女性身体被“科学”重新解释和塑造,成为其国民身份建构的一个重要场域。

在以往研究中,学界关于晚清民国女性身体的研究多以缠足、束胸、体育、女学、发型服饰等为切入点,从女性身体形象变革与身体解放、女性思想解放与社会角色转变等角度展开讨论,相对较少关注这一时期“科学话语”渗透并参与女性身体建构与重塑的面向。其中,个别学者如杨念群曾探讨了“缠足”在近代中国由“美”变“丑”的过程,通过考察《采菲录》《西潮》等文献和政令条例等史料,发现导致这一转变的因素并非女性本身,而是外在于女性的两种权力话语,进而对女性“缠足”背后的权力关系进行了身体政治学的分析[1]。杨念群认为,现代医学把“公民”和种族联系在一起,优生学意义上的医学成为国家斗争的工具,反缠足成为国家作为整体形象所要考虑的内容,从而完成了国家秩序对社会秩序的取代过程[1]。高彦颐(Dorothy Ko)也注意到,医学报告和缠足照片让原本私密的足暴露在公众目光之下,缠足行为被归结成和民族性关联的陋习,需要用政府力量去纠正,旧秩序的残余和新秩序的承载都在女性身体上寻求体现[2]。

在上述研究的基础上,本文以“足”“体操”“体育”等关键词对晚清民国报刊库中的文献进行广泛检索,新增大量一手资料。通过梳理发现,相关论述发表时间多集中在1900—1930年,且多为《时报》《新闻报》《放足丛刊》《勤奋体育月报》等主流刊物或专题类报刊杂志。在整合并删除重复刊载、内容相同或无关主题的文章后,收集整理涉及“机能”“血液循环”“器官”等带有科学描述性质的话语文本486篇。基于这些新资料,通过话语分析和比较研究,本文将晚清民国女性的放足和体操这两大身体事件关联起来讨论,探讨倡导放足和女子体操的宣传文本如何借用科学话语展开论述,以及二者是否存在共性,并进一步考察话语背后的语境,以此揭示科学话语在社会政治文化影响下于女性身体重塑中扮演的角色。

二 晚清民国论及放足问题的科学话语

晚清民国内忧外患,民族危如累卵,当时的知识分子将缠足视为中国社会落后的象征之一。缠足禁令被陆续颁布推行,禁缠足政策日趋严苛,大众报刊上广泛出现倡导放足的文章,揭露缠足的危害,认为放足无论对女性个体的身心健康还是对整个民族国家的兴亡都具有重要意义,例如“妇女一经缠足,……生出种种的病症。况且妇女有生儿育女的义务,血脉不畅,往往有难产倒产各种意外之变”[3],以及“盖母健而后儿肥,培其先天而种乃进也”[4]。可见,时人大多认为,作为“国民之母”的女性,体格强健与否关系着人种强弱,解放双足是养成强健民族的必要手段。与此同时,将缠足置于西方医疗语境下予以“科学化”的解释,也随着西医传教士以“行医”为传教渠道的方式逐渐渗入。在杨念群看来,西医传教士不仅把缠足看作医疗领域中予以观察的行为,而且极力想建立一种与“疾病”各种症候相关联的表象,哪怕这种联系带有推测性难以确定或缺乏精确的证据,也并未阻止人们从现代卫生的角度对缠足进行观察评述[1]。

本文收集了144篇从科学和医学角度论述放足问题的文章,多为讲演、评论、打油诗、讽刺故事、图画等,相关话语基本援引了产科医学、解剖学、卫生学三类科学资源。

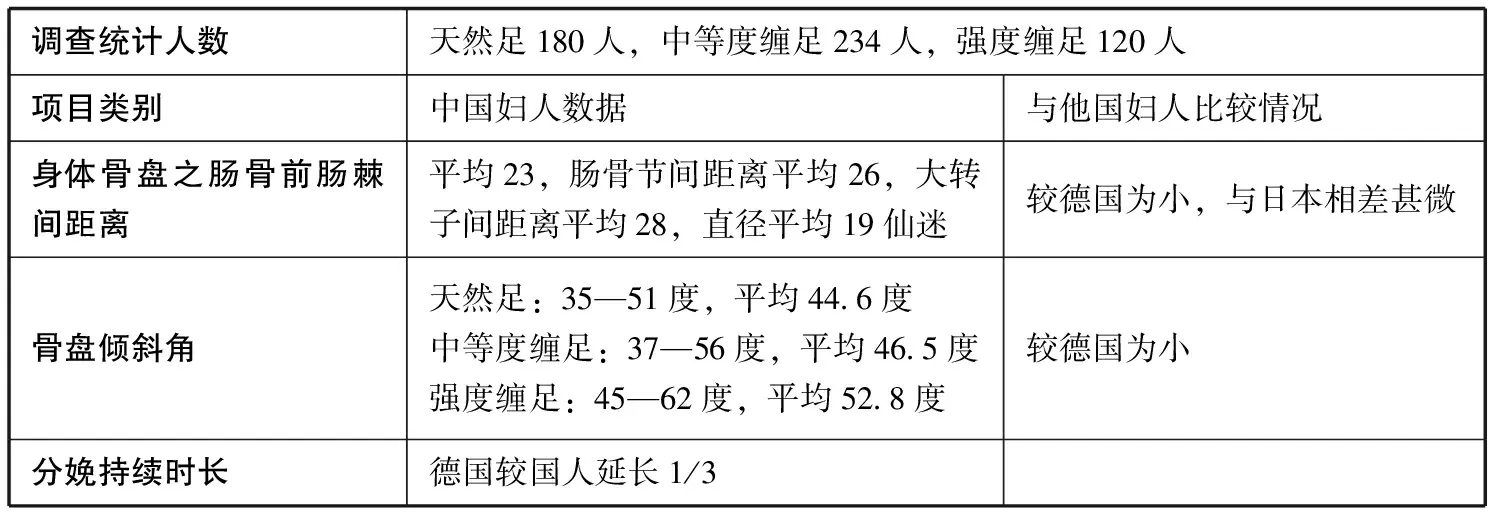

图1. 瞿绍衡在日本医学大会产科妇人科学会上讲演(《同仁医学》)

产科医学方面宣传放足的话语多受“国民母”思想观念的影响,从将女性身体视为孕育胎儿的场所出发,论述缠足对女性身体尤其是对其生育时的伤害和危险,为劝女性放弃缠足提供合理且容易接受的理由。如《时务报》刊载英译文章提及缠足妇女“艰于行动,以致怀孕临盆时母子俱受其损害”[5];《讲演汇编》认为“妇女有生儿育女的义务”,但缠足妇人生育时“往往有难产倒产各种意外之变”[4],甚至有妇女因此殒命。值得一提的是,北平女子产科医学校校长、大阪医学士瞿绍衡在日本医学大会产科妇人科学会的讲演中,以“几何及三角法”论证了缠足对骨盘倾斜角的影响(图1)。瞿绍衡注意到缠足与天然足妇人身体站立和行动时着力点不同,骨盘倾斜角亦有所不同。“倾斜角大,则其结合线虽不变,然其对于通过荐骨岬之垂直线平面较狭隘,而于儿头进入小骨盘之机转,不能无障碍矣。”[5]通过证明足的大小改变身体的着力点,进而使骨盆倾斜角发生改变,进一步论证足越小,骨盆倾斜角越大,产道越狭窄,胎儿分娩时越易受到伤害。此外,瞿绍衡赴德留学时注意到德国妇人因“靴底过高,行主足尖”“缠腰”等而引起躯干变形,骨盆倾斜更大于国人,便加引数据对中国、日本和德国妇人的足、肠骨和分娩时长进行比较(表1),最终定论,缠足不仅会使身体健康受到障碍,也确会扩大骨盆倾斜角,“即分娩机转,亦受其影响者也”[5]。

表1. 中、日、德妇人的肠骨、骨盘倾斜角、分娩时长的比较

解剖学方面提倡放足的论述多从人的身体结构出发,讲解骨骼及其与肌肉、血管之间的关系,论述身体似器械或组织具有系统性,缠足损伤骨骼和肌肉,妨碍血液流通,进而影响行动和运动,最终影响人的精神状态。其中,中国留日学生总会会长吴绪华在《湖北地方自治研究会杂志》上刊载的“论缠足之害影响于国民”中说道,“人体以二百余骨片而成,……足掌之组织,以跗骨七、蹠骨五、趾骨十四为本体,一骨不良,则牵动胫骨,有害蝶铰关节”[6],虽然人体骨头的大小形状各不相同,但都拥有器械的性质,像身体组织中部分零件,即使一块骨头受损,也会影响筋骨和关节,妨碍身体进行运动。并且,运动之时“筋肉收缩,血管因之肥大,而多量之血液,得充分之循环,精神随之以活泼”[6],而缠足会在筋肉收缩时阻碍血液在身体中流通与循环,进而影响人的精神面貌,久而久之使人面容憔悴,形容枯槁。与吴绪华有类似观点的人不少,如回族月刊《清真月报》的编辑偰吉康提出,缠足“不但止将脚趾的骨节勒断,脚掌也就勒缩了,由是脚趾和脚掌都失了功用,就不会活动”,从而走路时全身的重量被迫压在脚后跟上,使走路变得艰难,且缠足后“他周身血脉,就走不到他的脚上”[7],身体会越来越衰弱,元气和精神自然不如常人。不仅如此,相关论述还借助于身体的技术图像如X光片来说明问题。通过图像,人们能直观地了解身体的构成情况,足部骨骼被展露无遗,给读者造成强烈的视觉冲击,论述效果也因此增添不少。例如,来华传教士医生马士顿(J. Preston Maxwell)在其医学报告中附缠足X光片,费正清(John King Fairbank)等学者也收录了关于缠足的X光片。当时国内科普类报刊《青年知识画报》和《科学的中国》上亦分别展示了变形的足与常态的足。

卫生学方面倡导放弃缠足的论述主要侧重卫生和健康。其中,大部分言论认为缠足会使皮肉溃脱,脓流血淋,造成细菌滋生,或使血脉不通,呼吸不畅,造成运量不足,是女性体弱、易生疾病的根源,只有放足才能减少疾病,使身体趋向健康。例如“以致皮肉腐烂,脓血淋漓,艰于步履”[8]、“由是两脚生鸡眼,生血瘢,生钳指,……两足溃烂,肌肉腐臭,筋驰骨断,流脓出水,鲜血淋漓”[9]、“足胫之微血管被其压迫,……其间微质,难于更换”[10]等。足的卫生对于缠足家庭而言多会予以注意,也更为贴近日常,这类言论颇为常见。有时作者也附以亲身经历,如听到邻家女子缠足时痛苦哀嚎,以表现缠足对摧残身体的痛苦或表达对缠足女子的同情等,宣传和呼吁放足的言语更易产生影响。此外,一些地方部门也教习妇女如何放足并发放搓药处方并施以简易手术方法。

有趣的是,在时人看来,“欲吾人身体之强健,迨以多运动、畅呼吸为主要条件,今缠其足而欲使之多运动,束其胸而欲使之畅呼吸,事实上殆不可能,是故缠足束胸之女子,其身体必甚羸弱”[11]。显然,先解放足和胸以拥有一个健全的身体,再辅以多运动,被时人视为女性强健身体的必要条件与步骤。而在当时,游戏体操、手部操、道具操等形式多样、包容性强的各类体操活动,成为最适合引导女性逐渐放足并参与到运动中来的过渡方式。为此,晚清民国除宣传放足的声音不绝于耳外,还有提倡女子体操的声音并存,成为大众报刊上科学话语参与建构女性身体的另一个方面。

三 晚清民国论及体操的科学话语

19世纪以来,当“民族主义”开始成为时代的主流意识并逐渐成为一种标签,被贴在一切事物之上时[12],与人的身体健康直接相关的“体育”在大众视野中一经出现,很快便成为宣扬“民族主义”的重要阵地,被认为是“强种强国”的利器,也是去除“东亚病夫”污名的良药[13]。女子体育的倡导者们从一开始就意识到的首要问题是解放原本遭受种种束缚的女性身体。为此,晚清民国的女子体育宣传一直伴随着对缠足、束胸等旧俗的批判。其中,清政府颁布的《女子小学堂章程》便明确提出“女子缠足最为残害肢体,有乖体育之道,各学堂务一律禁除,力矫弊习”(1)清政府《女子小学堂章程》,1907(光绪三十三年)。;《直隶教育官报》也在“时闻:女学勤习体操”中提出,“均是天足,适合体操资格,遂训其勤习体操”[14]。

需要说明的是,此处的“体操”与当下的“体操”概念有所不同。我国书刊上最早出现“体操”一词是在19世纪末,随着“学东洋”思潮的兴起由日本引入,1903年清政府《奏定学堂章程》正式规定在学堂内开设“体操科”。有学者认为中国近代早期的体操雏形来源于西方的“兵操”,其内涵是“以新式枪炮为主的操练”,日本学堂将其翻译为“兵式体操”,并与“普通体操”一起设为学堂“体操科”的内容[15]。1905年,《女子世界》的创刊者丁初我倡导女学生亦能练习军操,主张“今日女子之教育,断以体育为第一义”[16]。1922年,国民政府公布《学校系统改革案》废除兵操课;1923年,北洋政府《新学制课程标准》将“体操科”改为“体育科”,体操遂变成体育科的一部分,体操的形式与内涵才开始向现代意义上的体操靠近。

与宣传放足一样,当时一些知识分子积极提倡女子体操,亦将女性身体与国家民族话语关联起来,宣传体育救国思想。其中,梁启超、经元善、陈独秀等曾在书籍、刊物、座谈会上发表过呼吁国人练习体操、在女学堂引入体操课的言论,如“学堂功课繁密,……再设体操之课,以杜单弱”[17]、“西洋教育,全身皆有训练,不单独注重脑部,既有体操发展全身的力量,又有图画和各种游戏……”[18]、“各国之以强兵为意者,亦令国中妇人,一律习体操,以为必如是,……此亦女学堂中一大义也”[19]等。普通知识女性和学生,亦顺应主流话语,从强国保种的高度宣传女子体操的意义。如香山女校学生刘瑞莪提出,“体操诚急务矣,可以活筋骨,可以怡性情,可以强种族。……我国人种之不及欧美者,亦以女子之体魄弱耳”[20]。广东女学堂学生张肩任则言,“女子之体魄一弱关乎全国人种之问题,……吾以为急救目前女子之方法,断自体育始”[21]。宣传女子体操的图文明确标注“有健全之母亲,然后有健全之国民”等字样(图2)。

图2. 报刊图片旁标注的“有健全之母亲,然后有健全之国民”字样。图片来源:佚名,《健身法:有健全之母亲,然后有健全之国民》,刊载于《妇人画报》1933年第8期,第10页

不仅如此,与放足类似,从科学角度宣传体操益处的话语也不在少数。从科学与医学层面阐述“体操”合理性与必要性的报刊文章的相关论述主要援引了生理学、医学、体育科学。

在生理学方面,彼时提倡体操的论述多将身体视为一个整体系统,强调运动对身体发育和各部机能的益处。如国内第一所体操学校创办者、体育教育家徐一兵认为,体操“是以生理学为标准的,具有科学的系统”,且与教育学、心理学等联系密切,“体操之于人,不仅仅使人之身体发育以保护全身之康健、敏捷四肢之动作而已,也能因其身体之运动,使之催长脑力以补智育”[22]。清末民初体育教育家马治奎认为体育和体操都是“身体的教育”,并且列出体操的十大功用,包括“用跳跃与振动身体的动作,以刺激汗腺,使血液循环加速运行”“用弯体向左右前后的动作,刺激内脏使消化作用增强”“用深呼吸胸膛活动增加弹性,避免韧带与胸骨变硬,而失伸缩自如的功能”等[23]。显然,在马治奎看来,体操的运动步骤蕴含了科学道理和技巧,是活动身体的科学方法。为此,他在文中向从事教育的人呼吁,要利用生物学、人体生理学、心理学、病理学等基本科学来编一套切合国情、适合国人的体操。

对于女子而言,练习体操的益处自然也有上述“科学”依据。如陈同福在《女子世界》中谈论体操之益时提出,“前辈之女子身体日弱者,皆因不习体操故耳”,而体操“能使血脉流通,筋骨强健,实有裨于卫生”[24];《女子体育议》一文中的“体操强健筋肉系统,……,扩张胸廓而自由其呼吸,确实运动而温雅其动作,促进诸关节之发育,而使动神经与感神经并行发达”[25]等,重点均在于强调体操有助于女性身体各环节的机能,益于身体各部的发育和卫生。

在医学方面,时人认为体操不仅能锻炼发达身体,还可以治疗身体疾病,关于某一疾病的病因与症状、对应何种动作或怎样操作能进行治疗等文字说明写得甚为详细。如体育家裴熙元、黄孝南等人都曾提及“医疗体操”或“医学体操”的概念,即根据不同症状和病因,针对身体某一部位来操练特定的体操动作可以治疗疾病。以腹痛为例,黄孝南所述疗法如下:

预备:(一)两足开立;(二)两手按置腹前。动作:第一节(一)右臂右侧上屈,左臂左平举;(二)上体及头右倾,使腹部振荡;(三四)反序还原。第二节(一)两足不动,身体及头向后仰,两臂侧举;(二)还原。第三节(一)如第一节惟上体及头尽量向左侧倾。照上法尽力反复行之,至出汗止。每节完毕后,作原地踏步,以舒活两腿之肌肉。[26]

黄认为,按上述方法反复操作直至出汗,便可治腹痛。此外,文中还有与“便秘症”“胃病”“痔病”,甚至“肺结核”“心脏病”“贫血症”等疾病对应的体操疗法。

对于女子来说,练习体操不仅可以治病,还对其身形、体态的矫正十分有益。如时人所言,“今欲矫正其体态,则非体操不为功。体操者,矫正其体态,使之活泼健全也”[26]、“女子之体操亦当以此为方针,缺陷之处矫正之,治疗之”[27]等。不仅如此,练习体操通过改变体格和身体形象,同时还具有审美意味。如笔名为“新石”的学者在《运动与美人之关系》中直言,“惟能致力于运动体操者,则艳貌常存,风光久保矣。吾手是编以劝女界之注意运动,非独为健身的,实含有审美的意味也”[28]。体育科学方面的报刊文章不止宣传女子体操的重要性,更侧重介绍体操教学的次序和体操运动中包含的科学原理,以及体操运动的原则和技巧。例如,中华武术会创办者之一的唐新雨指出,体操教学的要点是施行体操动作时应按一定的次序,如“先由离心脏较远之足部开始运动,而使渐进于血液之流通运动。……在循环及呼吸器上有了两者之运动准备,遂渐次课以……”[29],即先由离心脏较远的足部开始运动以促进血液流通,然后做头部运动以促进呼吸作用,在血液循环和呼吸方面做好准备后,再教其他肢体动作,这样一来可以帮助发育,二来可以养成支配各种动作肌肉的习惯。

女子体操的练习同样需要注意次序和动作的选择。《直隶第一女师范校友会会报》中以“体操行进游技”为例谈到,“教授行进,当先习熟步法,然后再及其他,此为一定之顺序。……如此循序渐进,较为合宜”[30]。《无锡竞志女学杂志》《江苏省立第一女子师范学校校友会杂志》等诸多女校杂志也以“高等应用体操”“初等科体操教授顺序”等为题介绍了女子体操的教授顺序。而体操的动作和所用道具的选择也有一定的科学标准和要求,需根据不同年龄段、不同身体状态和身体需要来选择合适的动作与道具进行练习,如教育家侯鸿鉴以女子高等器械体操中的“薙刀体操”为例,认为薙刀材质应“木质宜坚,否则彼此刺擎,质松者刀身易断”,而薙刀刀柄长短“或依学生年龄及身体之修短量,为变更刀柄之尺寸”[31]。此外,在对晚清民国科学倡导体操的文章进行整理分析后发现,通过报刊刊载不同类型体操的动作方法并附上图片和步骤解说这类间接普及体操的方式也很常见。

关于体操利于身心发展的言论,广泛结合并涉及生理卫生、医学、体育科学等方面的科学原理,尤其是现代科学将身体视为一个机械系统,主张体操的练习牵动并影响身体内部结构、骨骼、器官、血液等各部的功能发挥。通过引入科学话语来宣传体操的益处,论证练习体操的科学性和合理性,减少了体操宣传过程中的阻碍,使其更易被大众接受,主观上亦符合时人对学习新思想、接纳新事物的心理诉求,符合体育强身以强国救国的思想。

四 论及放足和体操科学话语的共性

话语是指向行动和功能的媒介,人们有意识地使用话语来建构对社会世界的描述或看法[32]。话语分析始于20世纪70年代末期,诠释主义为话语分析的方法论提供了最直接的哲学基础,即认为话语是在话语者的经验、知识、时空、文化和历史框架内被赋予意义。话语分析法对情境具有依赖性,其目标是通过关注说话者所处的语境和社会环境,解释隐藏在话语背后的意义,把过去与现在联系起来[33]。

通过比较科学论述放足与体操的宣传话语后不难发现,大部分对于体操的宣传并没有明显地针对不同性别的人群提出独特的要求,更多的是带有一种知识普及的性质和循序渐进的引导。简言之,体操划分了不同类型以适用不同场域和人群,例如军操、游戏体操、普通体操、医疗体操等,但放足却只针对女性群体。诚然,放足和体操存在不同之处,但在科学论及放足和体操的宣传话语上,二者的共性却非常鲜明。

首先,从话语的结构要素来看,晚清民国科学论及放足和体操的话语中基本均未直接带有“科学”字眼,但在论述时使用的“机能”“发育”“器官”“血液循环”等词汇表明其理论依据源于“科学”。在论述放足和体操的话题时,科学话语均多以延伸或派生的方式进行话语推进,或从缠足对身体造成实际伤害的具体事例等举例,或以练习体操对身体发育强健有益等说理,转向对放足和练习体操的宣传,以及对拥有强健体格以担起国民责任的呼吁。这些科学话语在衔接推进时的语义联系体现了一种逻辑关系,即身体的强弱与国家、民族的强弱存在必然的联系,强大的国家需要强健的身体,而女性的身体由于是养育下一代健全国民的最初场所,强国诉求的重任便落到她们身上,强调女性应担起国民母之责任。正如上文提及的论述中所体现出的观点,放足与女子体操在当时都被认为是增强国民体格、养成优种民族的必要手段。

其次,从话语的功能上来看,晚清民国科学论及放足和体操的话语在方式和内容上都有所变化。一方面,由原先仅指出放足或体操“有益于身体”而未做出解释的表述,逐渐转向以利用科学理论和知识进行论证,并灵活运用图画、照片或其他技术手段进行视觉呈现的方式加以说明,将文本的疆界拓展至图形、图像等多种符号类型。另一方面,从前后宣传放足和体操的话语中,可看出说话者内容侧重点或关注点的转变,即从身体的“疾病”“卫生”“生育”等逐渐过渡到“运动”“健康”,体现了国人思想认识的转变。其中,对女子体操的宣传不仅意在增强女性的健康认知,还同时重塑了女性的身体观和体育观,甚至逐渐影响女性的审美观念。如阎广芬将中国近代女性所认为的美的标准,概括为“体格健康、肌肉发达、身材适度、轮廓均匀和举动活泼”[34],这与放足带来健全身体、体操带来强健体魄的宣传不无联系。

最后,从话语和社会的关系来看,话语背后蕴含了制约话语具体语言实现的意识形态和文化模型。文字存储了复杂的社会意义,而意义的建构发生在特定的历史情境中,包含了个体的话语生产者及其周围的社会环境,要理解话语,就要理解话语产生的语境。晚清民国从科学层面谈论放足和体操的文章多集中在1900—1930年间,即新文化运动前后。彼时,国人迫切需要依靠科学文化和思想去推动社会进步,从科学角度论述放足和体操,可视为科学话语渗透到日常生活的体现。不过,当时社会对放足和女子体操的宣传虽尝试运用科学话语进行论述,根本性的依据仍然源于民族主义话语的主导,缠足所带来的身体痛苦被“泛化为民族和国家的痛苦记忆”[35],女子体操亦与救国责任等难以分离。

总体而言,关于放足与女子体操的科学话语反映了晚清民国时期社会的复杂思想,包含对现代西方科学的重视、对女性个人与群体身体健康的关注,以及对救国责任和国民身份的强调。

五 余论

在晚清民国这一社会重大转型时期,鼓励女性参政、兴女学等运动和思潮兴起,戒缠足和兴体操与天乳、易服、美容、烫发等均是女性接受新思想后身体力行响应社会变革的表现,它们构成了晚清民国女性身体再造的一部分。在此变革过程中,作为社会流行思潮之一的科学话语经由渗透女性的身体变革,间接参与了女性作为“国民母”的身份建构。

这一时期,关于女子放足和习体操之必要性的科学宣传在一定程度上普及了关乎身体的科学知识,但是也不难发现多数言论并未给出健康的科学标准,科学词汇和话语只是含糊地被借用来做宣传之用。但无论如何,这些话语的加入为推行“为国家和社会服务需要而必须保有健康身体”的观念提供了“科学”依据。在此,关于放足和女子体操的宣传话语在主张建构健康的女性身体的背后,更多的不是以此谋求女性解放,而是强调觉醒女性的责任意识,以更好地履行“国民母”的角色义务。科学论述放足和体操的宣传话语同样从女性身体的强弱决定国家兴亡的角度出发,将女性的“国民母”责任超越于女性自身的权利之上,体现了“服务于国家目标的女性身体的价值工具化”[36]。