三星堆古蜀考古发现与农业变迁

王倩倩

三星堆遗址是巴蜀古代城市群落的遗存,具有独特的地域文化特征。作为20世纪中国最重要的考古发现之一,其形成的三星堆文明与其他文明一同建构了多元一体的中华文明。1929年,三星堆遗址被当地村民偶然发现,于是民间展开了对三星堆的发掘和调查;1986年中国考古工作者对其展开正式调查研究。三星堆考古出土文物时间跨度大、涉及范围广、蕴藏量丰富,相关考古发现逐渐延展至成都平原、渝东地区和陕南等地区。随着考古作业的不断深入,积累了丰富的考古成果,备受学术界关注,填补了考古学、历史、社会学、文明和文化方面的空白,开辟了新的研究视野。三星堆出土的大量农业相关文物回溯了中华文明的发展历史,反映了古蜀时期农业生产状况和生活变迁,为世界文明的探索提供了例证。

一、三星堆动物文物出土及古代动物图腾

三星堆古遗址历史悠久,其出土的各类青铜、金箔、象牙、陶艺制品等涉及古蜀农业生产、风俗传统、娱乐活动等领域,集中体现了三星堆先民的审美意识、艺术风格和精神风貌。农业的兴盛与人口数量变化相关,人口的增长极大地刺激了农业的发展。“远古时期,随着人口的增加,仅仅靠狩猎已不足以维持生存,还需要开拓其他的衣食之源,由此而发明了农业。”[1](P33)古蜀农业生产文化受到赖以生存的自然环境的影响,形成于地域、民族和集体之中,除了发展出传统的农耕文明之外,还衍生了多元的动物图腾文化,表现了古蜀先民独特的审美文化心理,展现了人与自然的和谐共生。三星堆得益于四川盆地的自然条件,形成了具有鲜明地域特征的农耕文明系统,展示了与中原文化不同的地方特色。四川盆地边缘群山环绕,并有大江阻隔,河流呈向心结构,“盆地优越的自然条件,使得盆地容易吸引周围边缘山地经营高地农业的群体向低地发展定居,并吸引各种古文化沿着下趋的河谷和山间谷地形成向心状地理结构走向盆地底部的冲积平原——成都平原,从而为古文化的交融提供自然基础,使成都平原发育出发达的古代文明。”[2](P15)三星堆古蜀文明的考古发现与研究揭示了中国文明起源和发展的脉络,展现了古蜀地区农业的发展变迁。

三星堆遗址中出土了众多家禽类、家畜类等动物相关的文物,具有浓厚的地方特色,展示了古代蜀国的农业生产面貌。动物符号作为一种民间信仰和图腾文化,是先民生产实践创造,寄寓了人类的诸种愿望,反映了中华民族的内在精神。“远古先民在严酷的自然环境里采集渔猎、繁衍生息、对自然界充满敬畏和幻想,尤其与动物交集更是,将某些动物就当作本氏族部落的图腾。华夏有四灵:麟、凤、龟、龙;古印度有牛、猴、象、蛇;古埃及的圣甲虫、胡狼、鹰、蛇等。”[3](P90)在人类生产的过程中,动物参与到人们的日常生活中,被驯化成为人们从事农业生产的亲密伙伴。三星堆出土的动物文物有:陶制品猪、马、羊、鼠、鸟;铜制品鸡、蛇、虎;“青铜龙虎尊”“八鸟四牛尊”和作为神龛底座“狗”的造型等(见图1),这些动物类器物融合了多种动物形象,表达了先民丰富的创造力,再现了古蜀人的日常农业生活场景。

图1三星堆陶鸡、陶猪

猪、狗、鸡等作为杂食性动物,是农耕民族的显著标志。三星堆先民在生息繁衍的过程中,以农业生产为主要谋生方式,发展了相对先进的生产技术,推动了粮食产量提高,产生余粮来喂养牲畜和家禽。从家畜形成的历程上看,野生动物的驯化从选种、培育到教化经历了漫长的过程,人们在长期的生产实践中,培育出适合圈养的动物以满足人们生产生活的需要。在人类驯化的过程中,猪、鸡、鸭等生长速度较快、性情较为温顺的动物逐渐适应了人类的生存环境,并逐渐可以消化人类食物,生活在人群聚集的村落周围或获得人工圈养。“大量的考古工作和巨大的文物例证,足以证明三星堆遗址是中国西南地区文明社会初期繁荣昌盛的古城和古国,以及这个古国存在着发达的农业、商业和精湛的制陶、制玉、青铜铸造业。”[4](P76)三星堆出土的家禽和家畜类动物传递着古蜀农业的讯息,表明在4000余年的农业文明的孕育中,商周时代的成都平原已发展出了较为先进的动物驯化技术,开展水稻种植和渔猎,开发出最早的农业经济中心。

在三星堆的祭祀坑中还发现了蚕丝的踪迹,这是古蜀时期养蚕农业生产发展的重要例证。古代蜀国蚕丝业发达,所出土的丝织品展示出蜀锦和蜀绣的特征,“古代蜀国蚕丝业出现既早,又很发达,足以提供可供长期输出的丝织品,而丝绸作为一种名贵的商品,既轻便,在长途运输中也不易损耗。正因为此,蜀地才成为最早向域外大量输出丝绸的地区之一”[5](P23-24)。 古蜀时期三星堆农业就已发展出较为完备的体系,丝绸除了日常使用和商品交换之用外,蚕和桑在中国人的精神世界中有着特殊的文化功能,印证了中华文明多元一体。《文汇报》指出,“三星堆遗址考古成果充分体现了古蜀文明、长江文化对中华文明的重要贡献,中华文明多元一体发展模式的重要实物例证”[6]。三星堆祭祀坑中的蚕丝遗迹表明,古蜀时期三星堆的先民们已经开展了养蚕制丝的农务活动,有着养蚕缫丝的生产方式。在古人看来“蚕神”有着沟通天地人神的功能,因而将蚕视为祭祀的神物,再形成了用蚕丝陪葬的丧葬习俗。

三星堆遗址近年来也有新的考古成果频频出现,引起了国内外研究者的注意。2022年8月,在三星堆8号坑出土了一件大型的动物青铜造型,“大型立人神兽”,头顶长有一双犄角,胸口铸有一棵“神树”,重量超过300斤,体型巨大,是迄今为止三星堆最大的“动物”青铜造物。研究者指出:“这是三星堆遗址从未出现过的新器型。此前,在8号坑新发现的明星文物‘青铜神坛’最顶层,也有一只这样的神兽。这也再次验证,在三星堆人眼中,神兽是非常重要的祭祀角色。”[7]相关研究表明,尽管古蜀时期人们已经发展出了较为先进的农业生产技术,但在远古洪荒时代,由于人们的生存环境面临着雷电风雨、洪水猛兽、地震、瘟疫等多方面的挑战,在不可预知的天灾面前,仍需借助“神灵”的帮助,神兽这种非我“异己”的神秘力量从而成为人们崇拜的对象,通过祭祀中一系列复杂的仪式来摆脱其对于自然环境的制约。“最早的图腾是动物,这一点是无庸置疑的,世界上许多学者(如马林诺夫斯基、弗洛伊德、冯特等)都指出这一点。而且,动物图腾最为普遍,无论是陆上动物还是水中动物,也无论是空中动物还是两栖动物, 均可奉为图腾。”[8](P133)“大型立人兽”的出土表明,在三星堆先民的眼中,动物是重要的祭祀角色,也是农业祭祀中重要的“吉祥物”,可以带来丰年、长寿、福禄与好运,有着“通神”的特殊功能,有着多种动植物形象的图腾物综合体“神兽”形象从侧面展现了人们丰富奇特的想象力和自然图腾崇拜。早期的动物图腾源于在科学技术不发达时期,人类相信“万物有灵”,将动物当作自己的祖先和亲属,由此发展出了多种多样的图腾物象,随着人口的增加,在氏族部落内部不断产生分化,农业的发展以满足社会生产的需要,出现了动植物混融的再生图腾、文化派衍现象。

三星堆农业考古发现为古代的各类文献史料记载提供了重要例证,《蜀王本纪》中有对蜀人、蜀地的相关记载:“蜀之先称王者,有蚕丛、柏灌、鱼凫、(蒲泽)、开明。”[9]《西次三经》云:“昆仑之丘,是惟帝之下都,神陆吾司之。其神状虎身而九尾,人面而虎爪。是神也,司天之九部,及帝之囿时。”[9](P221)对古蜀人祖先开明兽作了介绍,也道出了古蜀先民的万物有灵意识和动物崇拜。晋代《华阳南志》中记载了丰富多样的西南物产,展现了西南地区民族、地理和风俗的多样化,表明古蜀时期农业的发展兴盛。

二、三星堆饮食器皿及其农业生产分配制度

在三星堆遗址中发现了大量的陶器,其中就有不少食物器皿,大量饮食器具的出现说明当时三星堆的农业生产已经相当繁荣,古蜀时期的食物器皿与现今人们的日常生活饮食器具和饮食习惯有着惊人的相似之处。1986年三星堆遗址中富有代表性的蒸煮食物的炊具“陶三足炊器”(见次页图2)出土,这一容器是几千年前古人用于烹饪的“锅”,呈袋状结构,内部与上端出口相通,体型硕大。陶器下部有三条中空的支架作为底座,可架在火堆上蒸烤,上部大小盘镶嵌,宽大的盘面类似于现今“泡菜坛沿”,内部可盛放水或食物,整体造型和功能类似于现今的“四川火锅”,是最早火锅的原型。与之相匹配的还有与吃火锅用的蘸碟功能相似的“尖底盏”,以及放置食材的置物架“高柄豆”(见次页图3右)。高炳豆作为三星堆饮食文化的典型器物,高达一米,它的上部是盘状体,下部是喇叭形圆足用于支撑,中空与底部相通,上下盘体用豆把连接,上可置各类食物,细长的手把方便人们取用食物。三星堆考古发现数量丰富的“鸟头勺把”,功能类似于现今的勺子或水瓢,可用于舀水或汤食,还有盛放液体的各种陶杯和陶瓶等。在丰富多样化的食物器皿中,还有用于盛放酿酒的“青铜尊”,由于酒水的酿造需要消耗大量的粮食,在生产力尚不发达的时代酿酒实际上是一种奢侈的生产活动。古蜀时期只有具备了农业生产良好的天然条件,人们才有剩余粮食去酿造酒水、提高生活品质。人们在生产实践中发明了盛装酒水的器皿——青铜尊,除了青铜尊之外,还有数以百计的饮食器皿,陶罐、小平底罐(见图3左)圆足豆、盉、鬲、壶等日常生活器具。1980年出土的“陶盉”(见图4)是三星堆典型的饮酒器皿,陶制瓶形杯的一种,有大开口和小开口两种,它的体型修长,典小精致,是古人用于饮酒的高脚杯温酒器。陶盉造型巧妙,器身微束,既可以用来储存酒水,又便于取用,器物的顶端有一半圆形入口,一侧有宽鋬管状引流,便于从中倒出液体,与“陶三足炊器”的形貌相似,也是三个中空的袋状足与器身相通,便于盛放大量酒水和生活加温。高柄类食物器皿的出现与古代三星堆人的生活习惯和饮食方式密切相关,商周时代,人们以“席地而坐”的方式饮食,高柄的器物方便人们在用餐的过程中获取食物。“中国的饮食文化是建立在广泛的饮食实践基础上的,它是人类生存和发展的重要反映,并与人类的物质生活和精神生活息息相关。作为一门学问,中国饮食文化学是一门跨越自然科学、技术科学与社会科学,融会着科学与美学的综合性学科。”[10](P5)通过三星堆各种各样的饮食器具可以回溯到在数千年前,三星堆的先民在户外燃起篝火,用各类炊具烹饪食物的热闹场景。1973年,四川省安县出土的“宋芙蓉花金盏”是古蜀先民用于盛装食物的“金碗”,制造工艺非常精细,八朵花瓣成顺时针方向在碗壁散开,整体造型颇似一朵盛开的芙蓉花,不仅是古人对饮食重视的体现,同时也是构造精巧的艺术品,是古蜀先民的生活智慧的体现。

图2陶三足炊器

图3“尖底盏”与“高柄豆”

图4陶盉

饮食是人类赖以生存的物质条件和社会文明发展的象征,三星堆古蜀饮食文化是中国传统文化的重要组成部分。从远古时期茹毛饮血发展到各种酒类、熟食佳肴,中国古代的饮食文化见证了食物革命和文明变迁。饮食不仅是满足人类生存需求的朴素表达,也蕴含着丰富的文化内涵。三星堆古代的饮食文化别具一格,“食中有乐,烹以言志”是巴蜀文化的重要精神体现,这一精神特质也生动地体现在古蜀先民的创造上,一系列丰富的饮食器具生动展现了人们对美食的热衷和传承,以及对生活品质提高的需要,从餐具的发展与演变中,也可以发现巴蜀农业的繁荣充实着人们的精神生活,二者相辅相成,共同成就了独特的古蜀地方风俗和饮食文化。

另外,通过三星堆出土的大量制作技艺精湛、造型精美的炊具、酒器中也可以了解到古蜀王国在农业生产发展的过程中统治阶级对基本生活资源的占有与分配制度,以及由此产生的阶级分化现象。食物作为人们的基本生活资料,是人类生存的必需品,而这一基本要素往往被国王统治阶级所垄断和占有。三星堆遗址的考古发掘证实了古蜀王国中心城市聚集着贵族统治阶级的贵族,在古蜀王国中,酒的酿造与生产必然耗费大量的食物和人力物力,各类样式不同、制作精良的酒器并非一般平民所有,实则为权贵专有,“这种现象,不但是贵族统治者阶级占有了农业劳动者阶级剩余劳动的证据,而且也是他们控制了基本生活资源的证据”[11](P25)。墓葬中器物的多寡代表着墓主人身份地位,以及对生产资源的占有与控制,是统治者财富的象征,丰富多样的炊具、酒器则体现了王权统治下对生活物资的占有。在古蜀时期,农业产品总是由郊区聚落向中心城邑流动,次级聚落乃至边远农村所生产的农产品源源不断提供给中心城邑的达官显贵,大量的肉食、粮食、瓜果、蔬菜、酒类以及其他生产的食品以“朝贡”的形式无偿提供给贵族统治者,从而形成一种单向流动的生产运作机制。

三星堆的文物展现了古蜀文明的多样性,从饮食风俗、酒俗文化中再现了古蜀重神器、重礼制的特征。作为长江流域上游的文明之源,古蜀文化融于华夏文明中,展现了多元一体的中华文明。一般认为,三星堆文化的发展经历了四个重要时期:一期文化是新石器时代晚期,以斧、锛、璧、环、锥等小型器具为主,以及圆足器和平底器;二期文化以土著的陶器文化为主,小平底罐、高炳豆、盉、勺等,与中原二里头文化相似;三期文化呈现了奇异精、体型硕大的青铜和黄金制品,与古代两河流域文明有着相似特征;四期文化是以矮圈足器、尖底器、高领器等为主的具有蜀地特色的陶器为代表[5](P24)。三星堆文化的发展集中体现了古蜀先民在农业生产的过程中对生活用具的发明和创造。

三、古蜀时期农业祭祀与猎头文化

农业祭祀是古蜀先民农业生产的重要活动,三星堆文化融合了古蜀文明与中原文化的精髓。在成都平原农业发展的过程中,三星堆文化是农耕文明向成熟时期过渡的阶段,相关的文献记载和文物出土为巴蜀地区农业文明的研究提供了重要例证。古代遗留物是古蜀农耕文明的活态呈现,展现了古代农耕典型的生产耕作方式与群落聚居形态。古蜀时期农业生产活动与祭祀活动相关,“国之大事,在祀与戎”[12](P887),祭祀在中国传统社会是一种文化认同和身份认同的社会整合形式,是培育中华民族共同体的重要机制,祭祀活动通过对族群内部成员身份和行为的整合,由此形成了一种规范性的秩序,承担着重要的社会功能。古蜀先民将祭祀视为与决定国之存亡的战争一样同等重要的大事,在三星堆祭祀区举行了长期的祭祀活动,铸造出精美的青铜器物,玉器、象牙、佳肴美食等用于祭祀供奉,表达对共同祖先的敬畏。

我们可以从考古资料中国了解到巴蜀地区稻作的兴起、农业的灌溉的历史。三星堆金沙遗址的祭祀区考古证明,早在几千年前,三星堆古蜀居民已经在成都平原展开了农耕生产,发展起农业、渔业、手工制造业,在商周时期形成规模。天然的地理条件促进了古蜀国农业的兴盛,并由此推动了古蜀国社会各阶层的分化和早期城邑的形成。三星堆的粮食产物以稻谷为主,兼有少量的麦、粟、稷和黍,还留下了数量丰富的其他农作物和陆地、水生杂草等植物的遗存(如樟树、花椒、蔬菜、瓜果等),以及大量的炭烧碎屑。管中窥豹,这些考古成果的发现反映了该地区的农业结构和农业生产形态,展现了古蜀文化的祭祀场景和祭祀体系,证明了商周时期这里有着规模庞大、相当频繁的祭祀活动,也进一步佐证了在金沙时期,古蜀社会存在着规模宏大的神权体系和普遍的神权宗教仪式。古蜀国有着悠久的水稻种植历史,在三星堆多种多样的祭祀物中,出土了众多与农业相关的生产工具,如网坠、石锥、石刀、石锛、纺轮、石杵、石凿等[13](P1),木耒、木耜等木制农具也在商周时期的遗址中出土,显示出古蜀先民多样化的生产工具。古蜀农业生产工具的出现与当地的气候相关,“惜蜀地潮湿,木质易配,而难于存留。古蜀国大量使用石刀之类农具,同当时水稻种植采取撒播方式有很大关系。因育秧移栽技术在汉代才出现,而之前的缦田撒播是无须用‘耘田器’进行中耕的。所以石刀之类主要是用于收割,在农作物生长过程中也可能用于除草”[14](P9)。此外,青铜制农具的使用成为农业发展的转折点,提高了劳动生产效率,得以开展大面积的田野耕作,一系列农业生产工具的出土展现了人们在生产实践的过程中对生产工具的改造和利用,反映了中国农具史的演变和进步以及古蜀先民的开垦之艰辛,改变了农业生产关系、土地耕作制度和作物栽培技术。在三星堆遗址中还发掘出了祭祀用牲如黄牛、野猪等,进一步丰富了三星堆的遗存种类和文化内涵。

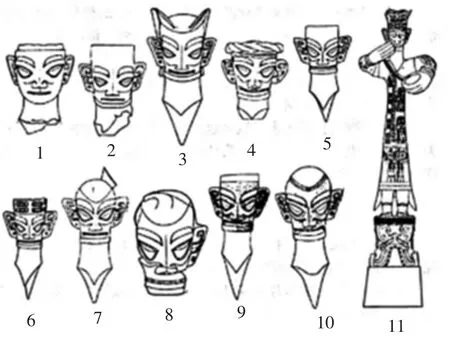

青铜人头像(图5)是三星堆鲜明独特的文化符号之一,也是猎头文化的标志,作为古代农业祭祀的象征物,与华夏早期农耕文化相关。在生产力不发达的古代社会,以青铜人头像祭祀神灵,保佑土地丰收,避免天灾虫灾侵害。“‘春方田,尤好出索人,贪得之以祭田神’。秋收后,为了报答田神的恩易,更是大规模猎头。由此观之,三星堆一、二号坑出土作为猎头替代品的人头像表明其祭祀性质为农业祭祀。”[15](P201)这种戴着金面罩的“纵目大面具”实际上是蜀王蚕丛形象的外化,蕴含着古蜀先民对蜀王蚕丛(古蜀的开国君王)的缅思。通过“面具”的形式,保持了蜀王的神秘感,维护了王权的庄严和肃穆,在一定程度上隔绝了与世俗的关联,有着特殊的身份地位和神秘技能,极具震慑力。考古发现,数量各异的青铜人头像还表示三星堆遗址中用于祭祀的“人牲”,这与美索不达米亚平原古巴比伦王国用奴隶作为殉葬品的宗教祭祀礼仪活动有着相似之处,但三星堆的祭祀坑中却尚未发现真正用于祭祀的奴隶,可见三星堆祭祀祖先的方式是较为人性化的,这也是古蜀人农业祭祀的温柔创举,这一文化内容与商周时期中国其他地区的文化有着独特而明显的区别。

三星堆出土的大量青铜人头像、玉器、金器、陶器、石器等是用于农业祭祀的神器礼器,也表明三星堆文化实际上是一种祭祀文化,是在宗教、政教、神权统治下的神性文化,是古蜀先民动物图腾、自然崇拜、祖先崇拜、超自然力量崇拜等多神崇拜的重要表现。三星堆古蜀文明承接了中原王朝的工艺体系,有着浓厚的原始宗教色彩,三星堆出土的文物是先民留下的精神内涵丰富的遗产,在考古文物中,高大而威严的青铜人头像是古蜀人所崇拜的神明的形貌,造型奇特,展现出商周时期蜀地繁华而隐秘的文明,是古蜀先民用于沟通古今、沟通天、地、神、人的祭祀器具。三星堆文明同其他区域文明一起证明了中华文明起源的多元性和一体性,从多元化的邦国城邑文明走向一体化的中华民族大家庭文明。

图5青铜人头像

四、结语

综上所述,三星堆文明是巴蜀文化研究的核心内容,在世界文明中也独树一帜,三星堆古蜀考古的发掘与研究建构了中国文明起源和发展的完整图景,对于我们重新认识古蜀文明、考察古代农业变迁有着重要意义。它展现了中华文化的丰富性和多样性,也再次印证了中华文明的多元一体性。三星堆考古发现,用具体的实物建构着古代农业生活的历史,是对中国古代文明版图的扩展。开放包容的三星堆文明展现了古蜀时期人们的农业生产、社会风俗和精神风貌,三星堆农业考古发现的新器物,不仅体现了巴蜀文化与中原文化的紧密相连,又昭示了古蜀文化在发展的过程中融合吸收了外来文化,以己为用的创新之举,展示出多元文明在巴蜀地区的交融景象。三星堆考古发现再现了古代中国农业生产发展的历史图景和社会现实,证实了古蜀文明是中华文明起源多元一体的重要组成部分,对于了解中国古代的文明、深入认识中华文明的多元一体的历史进程、推动世界文明交流互鉴有着重要的研究价值。