基本公共服务获得感“逆龄化”分布与资源配置优化*

——基于社会代际关系差异的视角

刘 蓉 晋晓姝 李 明

一、问题的提出

改革开放以来,我国经济高速增长,与此同时,收入分配和公共资源配置的结构固化和代际矛盾也成为高质量发展转型过程中需要跨越的重要关口。坚持以人民为中心的发展思想,深化供给侧结构性改革,提升财政资源配置效率,优化其实现机制,满足人民日益增长的美好生活需要,不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感,维护社会稳定,处理好发展和安全的关系是党的十九大提出的重要议题。(1)习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[EB/OL].中国政府网,2017-10-27.2021年《政府工作报告》也提出“十四五”时期主要目标任务之一,就是持续增进民生福祉, 扎实推动共同富裕,并强调要加强普惠性、基础性、兜底性民生建设,制定促进共同富裕行动纲要,让发展成果更多更公平惠及全体人民,(2)李克强.政府工作报告——2021年3月5日在第十三届全国人民代表大会第四次会议上[EB/OL].中国政府网,2021-03-05.进一步凸显了基本公共服务对构筑保障全体公民生存和发展基本需求的基础性作用。而推动共同富裕也不应停留在收入分配上,更应从包括收入、财产、公共服务、社会环境、自然生态等多维视角制定政策和行动。(3)国务院参事汤敏:推动共同富裕不能只在收入分配上做文章,而要从多维视角制定政策[EB/OL].北京商报网,2021-09-25.OECD(2011)也在其使命陈述中不断加强对社会整体发展以及教育、健康、就业等民生领域资源配置的重视。

当前,我国经济发展进入新阶段,正在向高质量发展转型,因此,平衡经济发展和民生改善将逐步形成以优化基本公共服务供给为主要途径的改革格局,合理配置基本公共服务将是整个国家治理的重要环节。2019年末,我国16~59岁人口为89640万人,占比约64%,(4)国家统计局.中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].新华网,2020-02-28.这部分人是我国社会劳动力的主力军,其年龄范围所涵盖的青年群体是支撑中国长期持续发展的中坚力量,如此庞大数量的人口,更需基本公共服务作为民生安全网将其生存底线兜住兜牢,为其未来生活带来踏实感,这客观要求在安排基本公共服务供给侧体系时,注重供给效率与不同年龄群体需求的适配性,妥善安排教育、医疗、就业、社保、文化等基本公共服务,在不同年龄群体之间进行更加精准的侧重和有效的配置,提升财政资源配置效率,缓解收入分配差距和公共资源配置的结构固化和代际矛盾。但实证研究发现青年人的获得感不高(黄艳敏等,2017),30~49岁与其他年龄群体相比,民生获得感明显偏低(叶胥等,2018)。虽然不同年龄群体对基本公共服务的需求偏好存在差异,但在我国社会老龄化加速背景下和现行的社保体制下,年轻人从公共服务中受益低而承担的成本高仍是引发代际矛盾的原因(龚锋等,2019)。

本文利用CGSS2015的数据,通过构建基本公共服务获得感的结构方程因子模型,测算了不同年龄群体的基本公共服务获得感,发现基本公共服务获得感呈现出“逆龄化”分布态势。“逆龄化”在本文中指的是三组群体之间与年龄划分标准相逆的一种趋势,具体而言,青年群体的基本公共服务获得感显著低于中年和老年群体,而中年群体的基本公共服务获得感显著低于老年群体,从数据上看,青年群体的基本公共服务获得感分别比中年群体和老年群体低9.7%和19.3%,这一现象还存在于构成基本公共服务获得感的四项可观测因子,即公众对基本公共服务的充足程度、均衡程度、便利程度以及普惠性程度的评价。机制检验表明,基本公共服务获得感不仅能够直接地影响政府治理效能,同时也通过影响公众的政府责任认知度和社会安全感,进一步影响其对政府的认同程度。并且相比政府责任认知度这一渠道,由基本公共服务获得感所引发的公众社会安全感能够更大程度地提升政府的治理效能。而且在青年群体中这一作用更明显,青年群体的社会安全感每提高1个单位,其政府认同度就会在0.1%的显著性水平上提高29.3%,这一效果几乎是中年群体(14.9%)、老年群体(16.4%)的两倍。换言之,提高青年群体的基本公共服务获得感对提升其社会安全感以及进一步增强他们的政府认同度意义重大。基于此,本文构建了公众的基本公共服务获得感的影响因素结构体系,运用此结构体系从社会代际关系的视角评估各类基本公共服务对不同年龄群体的基本公共服务获得感的提升效应,发现不同类型的基本公共服务对不同年龄群体基本公共服务获得感的提升效果不同:住房保障、劳动就业和公共文化与体育三项基本公共服务能够有效提升我国青年群体的基本公共服务获得感,公共教育、医疗卫生和社会服务则更有利于提高我国中年群体的基本公共服务获得感,医疗卫生和社会保障对提高我国老年群体的基本公共服务获得感效果明显。

与现有文献相比,本文的贡献体现在:(1)利用结构方程模型量化和评估公众的基本公共服务获得感,实证证明并总结概括出公众的基本公共服务获得感呈现“逆龄化”分布的现状;(2)在公共服务资源配置的基础上以基本公共服务获得感为导向,从公众的政府责任认知度和社会安全感两方面诠释了基本公共服务获得感对政府治理效能提升的实现机制,以及在不同年龄群体间的差异;(3)实证分析如何立足供给侧,有针对性地提升不同年龄群体的基本公共服务获得感,从而改善其“逆龄化”分布现状,促进社会安全稳定和包容性发展,为优化基本公共服务供给和提升政府治理效能提供了可靠的经验证据。

二、文献综述

“获得感”是党中央结合当今中国发展实际创设出的富有鲜明中国特色的词汇,习近平总书记在2015年中央全面深化改革领导小组第十次会议上的讲话中首次指出,把改革方案的含金量充分展示出来,让人民群众有更多获得感,这之后便迅速流行,成为政府良政善治的重要标尺。学术界普遍认为“获得感”是一种基于“获得”产生的心理感受,是将实实在在的客观物质实现与个人主观精神体验结合在一起的一套综合动态评价体系(刘琼莲,2017),既不是单纯商业意义的满意度,也不等同于西方社会语境下的幸福感、主观生活质量,而是更强调民众服务收获与主观感受的双重统一(杨宜勇等,2017),与国际社会提出的“包容性发展”理念存在高度一致性,是多维度且可比较的(曹现强和李烁,2017;侯斌,2019)。

基本公共服务获得感是立足民生维度的一个重要反映。“获”体现公共服务的获取过程、“得”优化公共服务得到的结果、“感”强调公共服务的主观感知(杨宜勇等,2017)。除了对概念和内涵进行定性的界定和解读外,国内学者目前对基本公共服务获得感的定量测量和分析研究有限,部分学者通过归宿法来衡量以某项福利指标进行分组的人群,从政府公共服务财政支出中受益多少(李永友和郑春荣,2016;刘穷志,2007),是基本公共服务获得感的客观物质基础之一。其他则是利用调查问卷中受访者对政策或服务的主观评价进行研究,如吕小康和黄妍(2018)用中国社会状况综合调查(CSS)的数据,从四个维度构建了关于获得感的测评指标,采用类似做法的还有文宏和刘志鹏(2018)、王恬等(2018)。国际上,目前还没有量化获得感的测评指标研究,但是类似的指标有联合国开发计划署编制的人类发展指数(HDI)、不同学者提出的主观幸福度量表及生活质量指标体系(陈海玉等,2018)。

如何平衡不同群体之间的基本公共服务“相对获得感”是我国目前社会发展中亟须解决的问题。现有文献普遍认为不同群体的需求不同,因此基本公共服务资源的配置应有针对性。刘琼莲(2017)以残疾人和健全人对比分析为例,认为政府应适应不同群体的特征,从就业、文化等方面提供更精准化、人性化和差异化的基本公共服务;谭旭运等(2018)分析了18~35岁青年人的获得感现状及影响因素,发现青年人对社会安定有序的预期获得期待较高,对就业服务、医疗卫生服务的当前获得感知较低,为政府提高青年人公共服务供给体系质量提供了合理有效的着力点;王永梅和吕学静(2018)调查分析了北京市老年人的养老保障获得感,并指出社会养老服务的作用开始逐步显现,邓大松和杨晶(2019)研究我国农村老年人的主观幸福感时也得出了类似的结论;侯斌(2019)认为虽然社会救助能够提升我国劳动年龄段的城市低保受助者当下获得感,就业救助却能从长远的角度提升其未来获得感。

所谓政府认同,在西方语境下,“government approval”可以指政府批准,也可以与“government support”联系起来表示公众对政府的认同或支持,也常常与“rate”一起使用,表示政府的支持率。在现代汉语中,“认同”表示认可、赞同的意思,政府认同是政治认同的一个方面或层次,英国学者吉姆·麦克盖根(2001)认为,认同是一种集体现象, 而绝不仅是个别现象,因此政府认同是公众对代表国家权威的政府的认可和支持。在现实中,通常很难区分执政党认同和政府认同,因为通常情况下,公众对当局执政党的认同也就意味着认同执政党组建的政府,这也是人们常将“党和政府”放在一起进行评价和表达情感的原因(彭正德,2014)。

具体到基本公共服务获得感与政府认同度二者之间的关系,学者们认为合理有效地配置公共服务资源对经济发展和社会稳定具有重要作用(Keynes,1936),一些长期的社会问题,诸如收入分配失衡,贫富差距拉大,教育、医疗等公共服务分配不公,如果没有得到有效解决,会降低微观市场主体获得感,影响其政府认同度(李若衡和陈洁,2013;彭正德,2014)。因此,政府应立足民生需求,科学配置公共资源,在公共产品供给与公众对政府评价这一长期的互动过程中,通过改善公共服务建立起公众对国家机构的信任(Acemoglu et al., 2020),提升其政府认同度(唐有财和符平,2017),实现积极有为政府。因此,以公众的基本公共服务获得感提升为政府资源配置和治理效能的评价标准,不仅能够呈现出公众对各类公共服务质量需求的满足程度,也是实现经济增长和社会稳定协调发展长期均衡目标的政策路径(姬生翔和姜流,2017;李鹏和柏维春,2019)。

然而,以上关于基本公共服务获得感和政府认同度的文献在研究方法和机制分析上需改进。一方面,现有研究关于公众的基本公共服务获得感大多没有将其与资源配置和政府治理有效地结合起来,或仅仅是思辨性的规范探讨和政策建议,逻辑框架和实证检验存在不足和缺陷。另一方面,缺乏针对不同年龄群体基本公共服务获得感的异质性检验,也鲜有从获得感的角度系统地分析如何增强不同年龄群体的基本公共服务供给精度。因此,本文测算了基本公共服务获得感在不同年龄群体间的分布态势,并基于资源配置的角度研究基本公共服务供给对不同年龄群体基本公共服务获得感提升的效果差异,以期为深化基本公共服务供给侧改革提供参考依据,提高政策制定的年龄靶向性,缓解由基本公共服务获得感低带来的负面效应,从而推动社会和谐有序运行。

三、理论模型和框架

(一)基本公共服务获得感提升路径

统筹优化公共服务资源配置,实现以财政支出为核心的基本公共服务供给能力提高是影响公众基本公共服务获得感高低的重要因素(缪小林等,2020),从数量、质量、结构与效率上科学配置基本公共服务资源是增强人民获得感的内在要求(熊兴等,2019)。阳义南(2018)实证发现教育、医疗、社保等民生公共服务的供给与需求还存在较大差距,其短板越严重,国民获得感就会越低,因此协调改善民生公共服务配置至关重要;胡洪曙和武锶芪(2019)利用拉格朗日函数推导出使居民获得感最大化的公共服务资源配置结构,在此基础上利用耦合协调度模型测算我国各类基本公共服务供需间的协调匹配度,并基于供需失衡的实证结论从公共服务的供给侧提出了相关建议。此外,社会公平、社会地位和未来预期也与公众的基本公共服务获得感紧密相关。社会公平有利于提高民生幸福感,同时强化公共服务对民生幸福感的提升作用(廖福崇,2020)。城市居民的经济实力越强,其获得感越高,以家庭为单位的经济情况的改善,也能促进个体获得感的提升(孙远太,2015)。对未来或经济预期的信心会显著提高人的主观幸福感(Knight & Gunatilaka, 2010),因为好的未来预期利于良好心态和积极情绪的产生,进而提升幸福感(倪志良等,2016),但这必须是基于现实生活得到根本保障且不断改善的情况,否则较高的未来预期反而会引起人们对现实生活的不满(李培林和李炜,2010)。

本文从资源配置的角度研究基本公共服务供给对不同年龄群体基本公共服务获得感提升的效果差异,因此将控制社会公平、社会地位和未来期望对基本公共服务获得感的影响。

(二)基本公共服务获得感作用机制

为准确识别基本公共服务资源配置、公众获得感与政府治理效能之间的关系,除了上文提到的基本公共服务获得感对政府认同度的直接影响外,本文通过引入政府责任认知度和社会安全感两个传导中介,来具体阐释公众基本公共服务获得感是如何影响其政府认同度的(见图1)。其逻辑是:一方面,基本公共服务获得感会影响公众对政府责任的认知度,政府有效履行基本公共服务职能是公众认同政府的现实参照。亚当·斯密在界定政府职能时提出,公共服务的公平供给是政府的重要职责,虽然随着时代发展和社会进步,公共服务的提供者正变得多样化,政府、企业等都是公共服务的提供者,它们之间存在复杂的竞争与合作关系(朱春奎和易雯,2017),但不可否认的是在基本公共服务领域,国家承担着义不容辞的主体责任,基本公共服务仍是政府最基本的责任,其提供要以公共部门为主、社会力量为辅,公共服务资源配置过程中政府的角色应是“担责而不亲为”(高培勇,2015;葛延风,2011;张车伟,2015),一旦公众开始质疑国家机关提供基础服务(包括更广泛的公共产品)的能力,国家机构所面临的信任、认同危机就会更严重。另一方面,基本公共服务获得感能增强公众的社会安全感,进一步提高他们的政府认同度。基本公共服务的提供能够使人民安全感更充实、更有保障、更可持续,安全感是人民群众获得感提升的重要标志,是获得感满足后的表现形式,人民获得感的增进是安全感提升的基础(郭学静和陈海玉,2017;马振清和刘隆,2017)。现有文献对基本公共服务获得感促进公众社会安全感的研究主要有:李培林和李炜(2010)通过调研发现,近年来,农民工由于在教育、医疗和就业方面得不到保障而倍感压力,生活困扰所引起的社会安全感也相对降低,而社会保障,如医疗保险和工伤保险能够显著提高他们的安全感;阳义南等(2020)指出社会保险的提供能够显著提升我国劳动年龄人口的社会安全感,还具体分析了不同险种作用程度的大小,但缺乏公众社会安全感影响政府认同度方面的实证文献。

图1 基本公共服务获得感作用机制模型

四、研究设计

(一)样本数据

根据研究需要,本文选择CGSS2015作为数据来源,参照我国《中长期青年发展规划(2016-2025年)》和世界卫生组织对年龄段的划分,将18~40岁样本划分为青年群体,41~60岁样本划分为中年群体,60岁以上样本划分为老年群体,处理变量时将缺失值删除,最后得到有效样本8656个。其中,青年群体2748人,占总样本的31.75%;中年群体3446人,占总样本的39.81%;老年群体2462人,占总样本的28.44%。

(二)模型与变量

基本公共服务获得感、政府责任认知度、社会安全感和政府认同度都是公众基于现实情况的一种心理感受,是对我国基本公共服务供给质量、政府责任履行情况、社会安全稳定状态以及对政府执政信任的一种态度和评价,是不能被直接观测到的潜变量,只能通过一些外显指标来间接测量,因此在测量及检定它们之间的相互关系时,本文选择结构方程模型(SEM)进行适当的反映、测算、检验和分析,这不仅能同时估计因子结构和因子关系,还利于减少测量误差(Bollen & Long, 1993;Hoyle, 1995;MacCallum & Austin, 2000)。不仅如此,为了识别青年—中年—老年三组群体在基本公共服务获得感作用机制路径上的异质性,本文进行了多群组分析(MGA);同时,为了有针对性地提高不同年龄群体的基本公共服务获得感,本文借鉴由Jöreskog和Goldberger(1975)提出的多指标多因素模型(MIMIC)进行分析。

图 1是结构方程模型的结构模型,其矩阵方程的基本表达式为式(1)。其中,η是由内生潜变量组成的向量,ξ是由外生潜变量组成的向量,Β表示内生潜变量被其他内生潜变量解释的回归系数矩阵,Γ表示内生潜变量被外生潜变量解释的回归系数矩阵,ζ表示残差向量。

η=Βη+Γξ+ζ

(1)

每一个潜变量都存在特定的测量模型反映其和其观测变量之间的关系,其矩阵方程的基本表达为式(2)和式(3)。其中,x表示外生观测变量,作为外生潜变量ξ的观测变量;y表示内生观测变量,作为内生潜变量η的观测变量;Λx和Λy分别为外生观测变量被外生潜变量解释的回归系数矩阵以及内生观测变量被内生潜变量解释的回归系数矩阵;δ和ε表示测量误差组成的向量。需要说明的是,在结构方程模型中,被选择用来测度同一潜变量的观测变量之间必然且应当存在一定的相关性,这表明它们是内部一致的(Fornell & Bookstein,1982),一般研究建议一个潜变量所对应的观测变量在3~5个之间就足够(Bollen,1989)。

Χ=Λxξ+δ

(2)

Y=Λyη+ε

(3)

本文选择CGSS2015中受访者对我国基本公共服务目前的充足程度、分布的均衡程度、获取的便利程度和普惠性程度四个维度的感知作为基本公共服务获得感的测量指标,这是公众在获取基本公共服务过程中实实在在的成效感知,是受访者综合我国基本公共服务的实际情况做出的主观评价,因此能较准确地反映公众的基本公共服务获得感。(5)由于篇幅所限,其余变量选择所对应问卷问题的详细说明和描述性统计未能展示。若有需要,可联系作者索取。

本文进一步结合MIMIC模型分析如何增强不同年龄群体基本公共服务供给的靶向性,提升其基本公共服务获得感。MIMIC模型是结构方程模型的一种特殊形式,其解释变量与传统的回归模型一样,为可被直接观测的显变量,而被解释变量则是由基本式(3)构造出的潜变量,其基本形式为式(4):

η=γ1χ1+γ2χ2+γ3χ3+…+γqχq+ζ

(4)

其中,η为被解释的潜变量,即基本公共服务获得感。χi(i=1,2,3,…,q)为可观测的解释变量,本文基于资源配置分析基本公共服务供给对不同年龄群体获得感的效果差异,因此解释变量是公众对政府提供的七项基本公共服务的供给质量感知,包括公共教育、医疗卫生、住房保障、劳动就业、社会保障、社会服务和公共文化与体育,涵盖党的二十大报告所提及的学有所教、病有所医、住有所居、劳有所得、老有所养、弱有所扶和现代公共文化服务和群众体育发展。为提高模型稳健性,减少遗漏变量误差,本文在扩展模型中加入以下控制变量:社会公平感、家庭经济情况、未来期望,以及与人口特征相关的性别、省份区域、户口、学历、婚姻状况以及就业情况。(6)由于篇幅所限,部分控制变量选择的说明以及变量定义和描述性统计未能展示。若有需要,可联系作者索取。γi(i=1,2,3,…,q)是需被估计以及在不同年龄群体间进行比较的系数。ζ为误差项。

五、实证分析

(一)量化评估研究

1.探索性因子分析

为建立合理的基本公共服务获得感因子模型,本文首先利用探索性因子分析检验所选择的四项指标(充足程度、均衡程度、便利程度、普惠性程度)是否在测量唯一的一个共同因子——基本公共服务获得感。检验结果如表1所示,四个因子中只有因子1的特征值大于1,可以保留,并且因子1对四项指标的因素负荷量都大于0.7,均为高度相关,表明四项指标变量只能测出唯一的公因子,由此初步判断,四项指标可以用来测量基本公共服务获得感。

表1 探索性因子分析结果

2.验证性因子分析

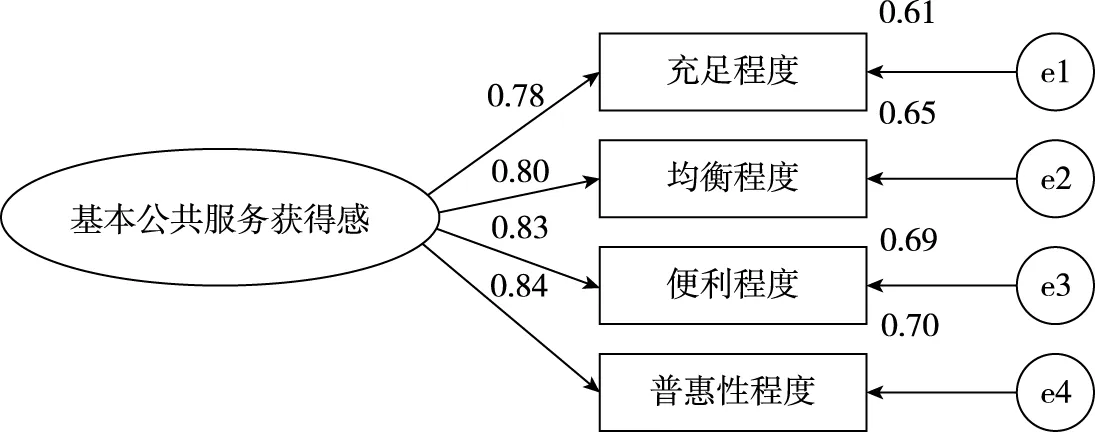

使用验证性因子分析进一步判断获得感因子模型的正确性,检验所使用的四项观测指标对基本公共服务获得感的因子负荷量是否显著以及整个因子模型拟合度是否良好,为方便比较,报告标准化估计系数。拟合指标GFI、AGFI均大于0.9,SRMR为0.02小于0.05,CFI和TLI的值均大于0.95,说明构建的因子模型整体拟合度较好,与真实模型之间没有显著差异。四项指标的标准化因子负荷量都大于0.7,属于良好水平,且都在0.1%的水平上显著,结合探索性因子分析的结果,图 2中基本公共服务获得感的测量模型是成立的。

图2 基本公共服务获得感的验证性因子分析

3.因子模型信效度检验

组成信度(CR)值是所有显变量信度的组合,表示潜变量的指标具有内部一致性,CR越高表示潜变量的内部一致性越高,0.6是可接受的门槛(Hair et al., 2016);平均方差萃取量(AVE)是计算潜变量对显变量解释能力的平均值,AVE越高表示潜变量有越高的收敛效度,Fornell和Larcker(1981)的研究建议AVE应大于0.5,且0.36~0.5为可接受门槛。如表2所示,信度系数CR为0.887高于0.7,属于高度相关,收敛效度为0.663,收敛效果良好,进一步说明图2中基本公共服务获得感的测量模型是成立且合理的。

表2 基本公共服务获得感的信效度检验

4.基本公共服务获得感的群体差异

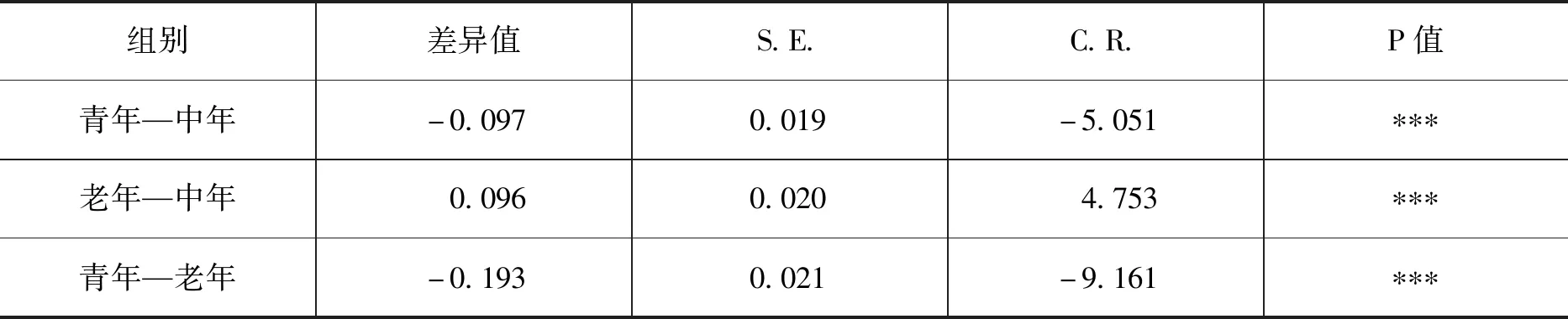

首先,以四项指标测量出的标准化因子负荷量为权重简单计算青年、中年和老年群体基本公共服务获得感的加权因子平均值,分别为9.761、10.097和10.430,表明我国不同年龄群体的基本公共服务获得感存在一定差异,青年群体基本公共服务获得感的加权因子平均值低于中年群体,中年群体低于老年群体。接下来,应用潜在平均值差异比较验证三组群体的基本公共服务获得感差异的显著性,以中年群体为基准组,由表 3可知,基本公共服务获得感的“逆龄化”分布确实存在,即青年群体的基本公共服务获得感比中年群体和老年群体在0.1%的显著性水平上分别低了9.7%和19.3%。进一步,以中年群体为基准组估计了三组群体基本公共服务获得感的四项测量指标的均值和标准差,以及在中年—青年、中年—老年中差异的显著性,发现青年群体的每一项基本公共服务获得感的观测变量均值,即充足程度、均衡程度、便利程度以及普惠性程度都显著低于中年群体,而中年群体又显著低于老年群体。基本公共服务获得感在不同年龄群体间的“逆龄化”态势表明我国青年群体对基本公共服务的获得明显不足。

表3 不同群体基本公共服务获得感潜在平均值差异分析

(二)机制分析研究

1. 结构方程模型估计

进一步,使用结构方程路径模型探索基本公共服务获得感(sense of gain, SG)与政府认同度(identification of government, IG)之间的关系,引入政府责任认知度(cognition of government responsibility, CGR)和社会安全感(social sense of security, SSS)作为中介变量。如表4所示,虽然政府责任认知度到政府认同度的路径系数在0.1%水平上不显著,但是在1%水平上仍是显著的,因此作用机制模型(见图 1)中各条路径均显著。基本公共服务获得感对政府认同度有显著的促进作用,但如果基本公共服务获得感越低,那么政府责任认知度就越高,也即公众的问责越强,认为政府更应该在基本公共服务的提供上负责,同时也会弱化公众的政府认同度。另一方面,公众的基本公共服务获得感越高,其社会安全感就会越强,这进一步强化了公众的政府认同度。另外,卡方值与自由度比(χ2/DF)为19.954,大于严谨边界值3,原因是模型卡方差异值会因数据违反多元正态而膨胀,导致模型拟合度变差,因此本文采用Bollen和Stine(1992)的方法进行修正,修正后所有的拟合优度指标都达到了非常理想的水平。(7)由于篇幅原因,具体修正结果未能展示。若有需要,可联系作者索取。

表4 基本公共服务获得感作用机制结构方程模型估计结果

2.中介效果检验

本文参考Hayes(2009)在Baron和Kenny(1986)的基础上改进的中介效应分析框架,用Bootstrapping重复抽样技术检验图 1中政府责任认知度和社会安全感的中介效果是否显著存在,以及是否存在差异。不难发现,总效应、直接效应和间接效应的系数乘积Z值的绝对值均大于1.96(见表5),说明各路径是显著的。同时,在Bias-Corrected和Percentile两种判断方式下,95%置信区间均不包含0,这表明本文的中介效应路径确实存在,且存在明显差异。总的来说,基本公共服务获得感对政府认同度这一直接效果是显著的,政府责任认知度和社会安全感对政府认同度的特定间接效果是显著存在且有差的,政府责任认知度所产生的特定间接效果仅占两者总间接效果的2.56%,而社会安全感则占了97.44%,(8)社会安全感的间接效应占比=SSS间接效应/总间接效应×100%=0.076/0.078×100%=97.44%。说明社会安全感的作用更大。因此,公众的基本公共服务获得感不仅会直接影响其政府认同度,还会通过政府责任认知度和社会安全感产生积极的促进效果,并且提高社会安全感对基本公共服务获得感作用机制的影响更大。

表5 中介模型效果检验

3.多群组分析

基于基本公共服务获得感呈现“逆龄化”分布的结论,进一步分析不同年龄群体在基本公共服务获得感作用机制模型中的差异。首先检验基准模型的拟合优度,其次检验所有结构路径系数限制相等后平行模型的拟合优度,在拟合度指标允许的条件下对不同群体各结构路径系数进行差异分析。本文三组群体基本公共服务获得感作用机制的基准模型拟合度指标为GFI=0.976,AGFI=0.963,RMSEA=0.027,CFI=0.970,平行模型的拟合度指标为GFI=0.976,AGFI=0.965,RMSEA=0.026,CFI=0.969,两模型均具有良好的拟合优度。在此基础上进行卡方检验,结果表明,两模型的卡方差异值达到显著性水平(Δχ2=16.798,ΔDF=10,P=0.079),在1%的显著性水平上拒绝三组群体在基本公共服务获得感作用机制模型中各路径系数都相等的原假设,因此分别将三组群体进行两两比较,进一步探讨结构路径系数上的具体差异。

表 6和表 7表明在社会安全感影响政府认同度这条路径上,青年群体与中老年群体在1%的水平上显著不同,青年群体的社会安全感每提高1个单位,其政府认同度就会在0.1%的显著性水平上提高29.3%,中年群体、老年群体的社会安全感每提高1个单位,政府认同度也会相应提高14.9%、16.4%,也就是说,提高青年群体的社会安全感会显著提高他们的政府认同度,并且这一效果几乎是中老年群体的两倍。

表6 不同群体基本公共服务获得感作用机制结构方程模型估计结果

表7 不同群体基本公共服务获得感作用机制模型结构路径卡方检验结果

续表

综上所述,基本公共服务获得感不仅会对公众的政府认同度产生直接影响,也会通过政府责任认知度和社会安全感两个中介产生间接影响,并且社会安全感的间接效果更大;在不同年龄群体中,社会安全感的间接效果存在显著差异,其中,提高青年群体的社会安全感能更大程度地提升其政府认同度。结合我国基本公共服务获得感呈现“逆龄化”分布的现状,较低的基本公共服务获得感除了会直接弱化青年群体的政府认同度,也会降低他们的社会安全感,进一步影响其政府认同度,并且这种间接效果比中老年群体的更大。因此本文接下来将探讨如何有针对性地提高不同年龄群体的基本公共服务获得感。

(三)政策路径研究

1. MIMIC模型估计

本文最终选择在模型中控制家庭经济情况、社会公平感、未来期望、就业情况、省份区域、户口、婚姻状况等作为后续分析群体差异的基准模型,(9)由于篇幅所限,逐步加入控制变量的MIMIC模型估计结果未能展示。若有需要,可联系作者索取。利用多群组分析的方法识别如何有针对性地提高不同群体,尤其是青年群体的基本公共服务获得感,为优化基本公共服务资源配置的政策路径提供技术支持。

2.多群组分析

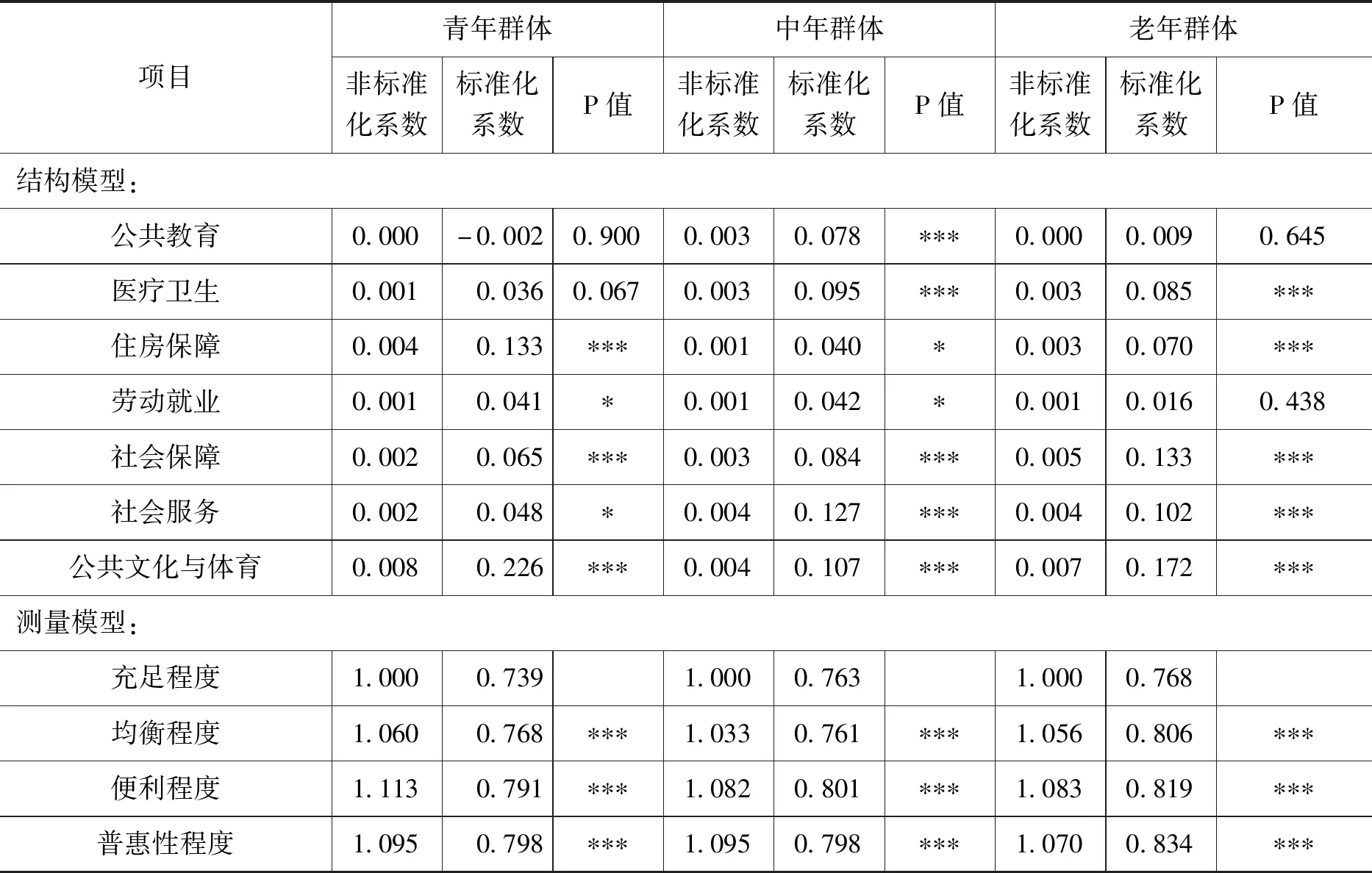

基本公共服务获得感MIMIC基准模型的修正拟合度指标为GFI=0.992,AGFI=0.990,RMSEA=0.006,CFI=0.998,表明该模型对于青年、中年以及老年群体均是可接受的。表 8列出青年、中年和老年群体的基准模型回归结果,可以初步判断,不同年龄群体的七项基本公共服务供给质量感知对其获得感会产生不同的影响,以青年群体为例,公共教育和医疗卫生对青年群体的影响并不显著,其余五项基本公共服务的影响程度是:公共文化与体育>住房保障>社会保障>社会服务>劳动就业。但不同群体基准模型的估计结果并不能判断他们在不同路径上所表现出的差异是否显著,为此,进一步对模型中各结构路径系数的恒等性假设进行检验,结果在1%的显著性水平上拒绝三组群体在MIMIC模型上的各路径系数都相等的原假设,(10)平行模型的拟合优度良好,相关指标为GFI=0.992,AGFI=0.990,RMSEA=0.006,CFI=0.998,基准模型和平行模型的卡方差异值达到显著性水平(Δχ2=61.659,ΔDF=30,P=0.000)。因此分别将三组群体进行两两比较,进一步探讨结构路径系数上的具体差异。(11)由于篇幅所限,不同群体基本公共服务获得感MIMIC模型路径卡方差检验结果未能展示。若有需要,可联系作者索取。

表8 不同群体基本公共服务获得感MIMIC基准模型估计结果

分析如何科学提高不同年龄群体的基本公共服务供给精度,优化基本公共服务资源配置,是政府进行政策干预的重要着力点,结合估计结果,以下将联系具体的七项基本公共服务从原因和可行措施具体分析。

第一,公共教育供给质量能够更明显地提升中年群体的基本公共服务获得感,其质量感知每提高1个单位,中年群体的基本公共服务获得感会明显提高7.8%。这与我国现实社会情况相符,我国由夫妻和独生子女构成的核心家庭占比64.3%,(12)国家卫生计生委.中国家庭发展报告(2015年)[EB/OL].孩子逐步成为家庭消费的核心,子女教育是其中最重要的一个方面,各收入阶层的家庭都表现出在经济能力允许的范围内为子女选择更高质量教育服务的倾向(魏易,2020);《中国家长教育焦虑指数调查报告(2018)》调查的家长中超过七成的父母是70后、80后,即本文所定义的中年群体,因此作为家庭主要劳动力的中年人,也即孩子的父母来说,对公共教育这项基本公共服务的供给质量会更敏感。因此想要提高中年群体的基本公共服务获得感,政府可以从改善其子女公共教育供给质量方面着手。

第二,医疗卫生供给质量更能提升中老年群体的基本公共服务获得感,在0.1%的显著性水平上影响效应分别为9.5%和8.5%,在此次新冠肺炎疫情后可能更明显。其原因有:其一,我国正面临人口老龄化的难题。2019年我国60岁及以上人口已达2.54亿,占总人口的18.1%,远超过联合国对老龄化社会标准的规定(10%),老龄化现象对公共服务产生的影响直接体现在医疗卫生服务上。其二,除了因年龄增长影响自身健康状况所带来的医疗服务诉求(Grossman, 1972)外,不同年龄群体的健康意识也会造成医疗卫生服务供给质量对其获得感影响上的差异。相比而言,70后对延长健康寿命抱有更强烈的愿望,并且生活得更自律和健康,对健康问题也更为谨慎和负责,超过三成的70后在身体不适时会及时就医,超过半数的70后每年都会定期体检,这两项比例均高于80后、90后,(13)中美联泰大都会人寿保险有限公司.2019中国都会人群健康蓝皮书[EB/OL].同时70后、80后为健康险主要购买者,医疗险和重疾险被这部分人群广泛接受,对医疗服务的利用需求和品质要求造成中老年对于医疗卫生服务供给质量更为敏感。因此,改善公共医疗卫生服务的供给质量应该注重与日益增加的中老年医疗服务需求相匹配,从而显著提高整体基本公共服务获得感。

第三,住房保障供给质量能够更明显地提升青年群体的基本公共服务获得感。住房问题一直都是国际社会所关注的重要民生难题,而青年人的住房问题也是近年来的社会热点。青年人在住房市场上首次购房时一般处于相对弱势地位(Kruythoff, 1994;范一鸣,2021),这是因为他们不仅面临必要的住房需求,同时也存在严重的支付能力不足问题,这一特点在我国城镇化进程加速的背景下尤为凸显(童伟,2012;宋宁宁和吕媛,2016),城市青年面临的住房困难也导致了诸多的社会失范行为,成为社会安全稳定的隐患(谷继建,2010;武中哲,2014),因此政府更需要帮助青年人改善居住环境,确保其拥有适当的居住条件,使得住房保障供给质量的提高能够切实提升以青年群体为主的基本公共服务获得感。

第四,劳动就业供给质量更能提高中青年群体的基本公共服务获得感,而对老年群体的效果并不显著。促进中青年,尤其是青年就业是各国政府优先考虑的战略性目标,第五十届联合国大会通过的《到2000年及其后世界青年行动纲领》,将青年就业问题列为各国青年发展政策十大行动纲领的第二条。我国由于人口众多,加上经济全球化发展带来的国内产业结构调整、技术进步等因素的影响,使得青年失业问题日益突出,这会进一步威胁我国的社会稳定。完善我国劳动就业公共服务,提高整体的基本公共服务获得感,其重点在于平衡协调劳动力的供求双方,提高匹配效率。

第五,社会保障、社会服务以及公共文化与体育的供给质量对青、中、老年群体的基本公共服务获得感均有显著的积极作用。具体来说,社会保障供给质量的提升能够大体无差地提高全民基本公共服务获得感,如果单从标准化系数来看,那么对老年群体的影响最大,其次是中年和青年群体;社会服务供给质量的提升则更有利于促进上有老、下有小的中年群体基本公共服务获得感的提升,其次是老年群体;公共文化与体育服务的供给质量对三组群体的基本公共服务获得感均有较大程度的促进作用,并且能够显著有差地对青年群体的基本公共服务获得感带来极大提升,其次是老年群体,最后是中年群体。因此,想要促进青年群体的基本公共服务获得感可以着重从公共文化与体育服务方面入手,目前人们文体获得感缺失现象较普遍,公共文化与体育服务低下的供给效能,致使总体上供给严重落后于需求(胡洪曙和武锶芪,2019)。党的二十大报告提出,未来五年的主要目标之一是人民精神文化生活更加丰富,中华民族凝聚力和中华文化影响力不断增强,并且特别提到要推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌,充分明确了以人民为中心繁荣发展文化事业和文化产业的文化强国信心。如何实现公众尤其是青年人,在精神文化以及健康休闲生活的追求,是政府需重点考虑的问题。

六、结论与政策建议

基本公共服务获得感的提升是增进民生福祉、保障人民社会安全感的关键环节,同时也是政府资源配置和治理效能的评价标准,识别不同年龄群体的基本公共服务获得感作用机制并“对症下药”,能够进一步提升政府治理效能、巩固社会和谐稳定。本文进行实证验证和分析,利用结构方程模型构建基本公共服务获得感的因子模型,测算不同年龄群体的基本公共服务获得感,通过建立基本公共服务获得感作用机制模型,进行异质性分析,以基本公共服务获得感提升为基点,增强不同年龄群体基本公共服务供给的靶向性,科学配置基本公共服务,进一步提高其社会安全感和政府认同度。本文得出以下结论。

第一,我国不同年龄群体的基本公共服务获得感呈现“逆龄化”分布,青年群体的基本公共服务获得感显著低于中年群体,中年群体的基本公共服务获得感又明显低于老年群体,这一现象还存在于构成基本公共服务获得感的四项可观测因子,即公众对基本公共服务的充足程度、均衡程度、便利程度以及普惠性程度的评价。

第二,公众的基本公共服务获得感不仅直接影响其政府认同度,还会通过政府责任认知度和社会安全感产生间接影响,并且社会安全感能更大程度地促进基本公共服务获得感对政府认同度的提升效果,在青年群体中这一作用更明显,换言之,提高青年群体的基本公共服务获得感对提升其社会安全感以及进一步增强他们的政府认同度意义重大。

第三,不同类型的基本公共服务对不同年龄群体基本公共服务获得感的提升效果不同:住房保障、劳动就业和公共文化与体育三项基本公共服务能更有针对性地提升我国青年群体的基本公共服务获得感,公共教育服务、医疗卫生服务和社会服务则更有利于提高我国中年群体的基本公共服务获得感,医疗卫生和社会保障对提高我国老年群体的基本公共服务获得感效果明显。

研究结果的政策含义在于,政府应重视基本公共服务获得感“逆龄化”问题,深化基本公共服务供给侧改革,提高政策制定的年龄靶向性,缓解由基本公共服务获得感低带来的负面效应,从而推动社会和谐有序运行。具体来说,首先应从住房保障、劳动就业和公共文化与体育三项基本公共服务入手,提升我国青年群体的基本公共服务获得感。

第一,加快建立针对青年群体的住房保障机制。政府应切实帮助青年人缓解住房困难,为符合条件的青年人按其需求和特点提供不同的经济适用房、廉租房、限价房和公共租赁房、人才公寓、购房补贴等青年住房保障措施,尤其解决好大城市青年住房突出问题,规范发展面向青年群体的长租房市场,降低其租赁住房的税费负担,基于青年群体的工作生活需求,加强保障性住房建设的空间布局规划、建设统筹以及后续监管等问题。

第二,扩大青年群体就业容量,稳步提高市场中青年就业匹配效率。政府在提供基础就业服务的同时,对高校毕业生、农村中青年劳动力转移以及社会转型过程中“就业转失业”的待业中青年这三大需求者,根据其特点提供拓展性、有针对性的高水平就业服务,如高校职业教育、职业培训和再培训、技能鉴定、青年见习和创业扶持,加强青年专业人才培养,同时充分发挥互联网等中介在青年劳动就业匹配中的优势。

第三,健全现代文化产业体系,积极增强面向青年群体的公共文化与体育服务供给。政府应进一步扩大公益性文体设施,如公共图书馆、博物馆、体育馆、社区阅览室、社区体育中心的建设,推进其向社会尤其是青年群体免费或低价开放。重视高校对学生文体素质的培养,结合互联网、旅游业等其他行业打造青年文体产业,普及文化和健身知识,支持中华优秀传统文化和红色革命历史的弘扬传播。进入全媒体时代,政府也应重视网络对文化传播的改变,加强网络环境的净化和监管,避免其成为青年亚文化的“温床”。

除此之外,对于中老年群体来说,应进一步精准优化公共教育服务和医疗卫生服务,提升其基本公共服务获得感。一方面,逐步拓展公共教育资源,实施教育提质扩容工程。建议政府从改善中年群体的子女公共教育质量着手,在进一步实现基础教育均等化的同时,建设高质量教育体系,满足父母对子女高质量、差异化教育的需求,引导社会力量丰富教育服务供给,推进学校科技、安全等课程的开设,减轻中年父母压力。另一方面,持续优化医疗卫生供给质量,构建强大公共卫生体系。建议政府从匹配与日俱增的中老年医疗服务需求入手,改善公共医疗卫生服务的供给质量,包括健全以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养康养有机结合的多层次养老服务体系,规范发展医疗与互联网、大数据、人工智能等科技相结合的智慧医疗服务。