可获取新型口服抗凝药前后心室附壁血栓患者的临床特点及预后

杨晴,梁岩,权欣,郎欣月,杨艳敏,朱俊

心室附壁血栓形成常和心脏扩大或室壁运动异常致血流瘀滞、内皮受损,血液处于高凝状态等有关[1]。现阶段心室附壁血栓患者的抗栓治疗、临床转归以及其影响因素的流行病学资料仍较为缺乏。既往指南对于心室附壁血栓的治疗推荐多集中于华法林[2-4]。新型口服抗凝药(NOAC)问世,在非瓣膜性心房颤动、静脉血栓栓塞疾病以及稳定心血管病等抗凝治疗方面均取得了令人瞩目的效果[5-6]。NOAC 因其起效快、不易受食物及药物的影响等特点,较华法林有良好的疗效和安全性[7]。近年来,国外指南中推荐用NOAC 作为维生素K 口服拮抗剂的替代治疗[4,8]。到目前为止,NOAC 在治疗心室附壁血栓方面的疗效及安全性尚缺乏研究支持。本研究拟回顾性收集心室附壁血栓患者的临床干预方案,并分析在引入NOAC 前后患者的临床特点及血栓消退情况,旨在提供更多治疗心室附壁血栓循证医学的证据。

1 资料与方法

研究对象:收集2010 年7 月至2019 年10 月在中国医学科学院阜外医院电子病历系统中出院诊断包含心室附壁血栓的患者。纳入标准:经任何影像学手段(经胸超声心动图、CT 或心脏MRI)证实存在心室附壁血栓。心室附壁血栓的定义:心室腔内异常回声团块,其边缘不同于心内膜,与乳头肌、腱索等内部结构不同。排除标准:年龄<14 岁,或基线资料不完整者。本研究符合2013 年修订的《赫尔辛基宣言》中涉及医学研究伦理的要求,研究对象免签知情同意书。

研究方法:本研究为观察性研究,回顾性收集入选患者的一般临床资料,包括人口学资料、现病史、既往史,并收集患者入院时的诊疗经过、出院诊断及带药等。同时收集患者随访时的病历资料及影像学资料,记录血栓消退情况及终点事件。血栓消退定义为影像学发现血栓完全消失,终点事件包括血栓栓塞事件、出血和全因死亡。血栓栓塞事件是由任何动脉栓塞事件组成的复合终点。出血事件定义为国际血栓与止血学会定义的大出血以及不符合上述标准的轻微出血事件。比较中国医学科学院阜外医院引入NOAC 前后(2013 年7 月我院引入利伐沙班,同年9 月引入达比加群酯)心室附壁血栓患者的血栓消退情况,将系统记录到2013 年7 月1日前出院带药不包含NOAC 的患者定义为NOAC 引入前组,将2013 年7 月1 日后出院带药包含NOAC的患者定义为NOAC 引入后组。

统计学方法:采用R Studio(版本号3.5.1)进行统计学分析。对连续性变量采用均数±标准差(符合正态分布)或中位数(P25,P75)(不符合正态分布)进行描述;对分类变量采用频数(频率)进行描述。单因素方差分析用于比较连续变量;Pearson 卡方检验或Fisher 精确检验用于比较分类数据。采用Logistic 回归分析评估影响血栓消退的因素,纳入单因素有统计学意义和临床感兴趣的指标作为调整变量进行多因素分析。所有统计检验的显著性水平均取双侧5%。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

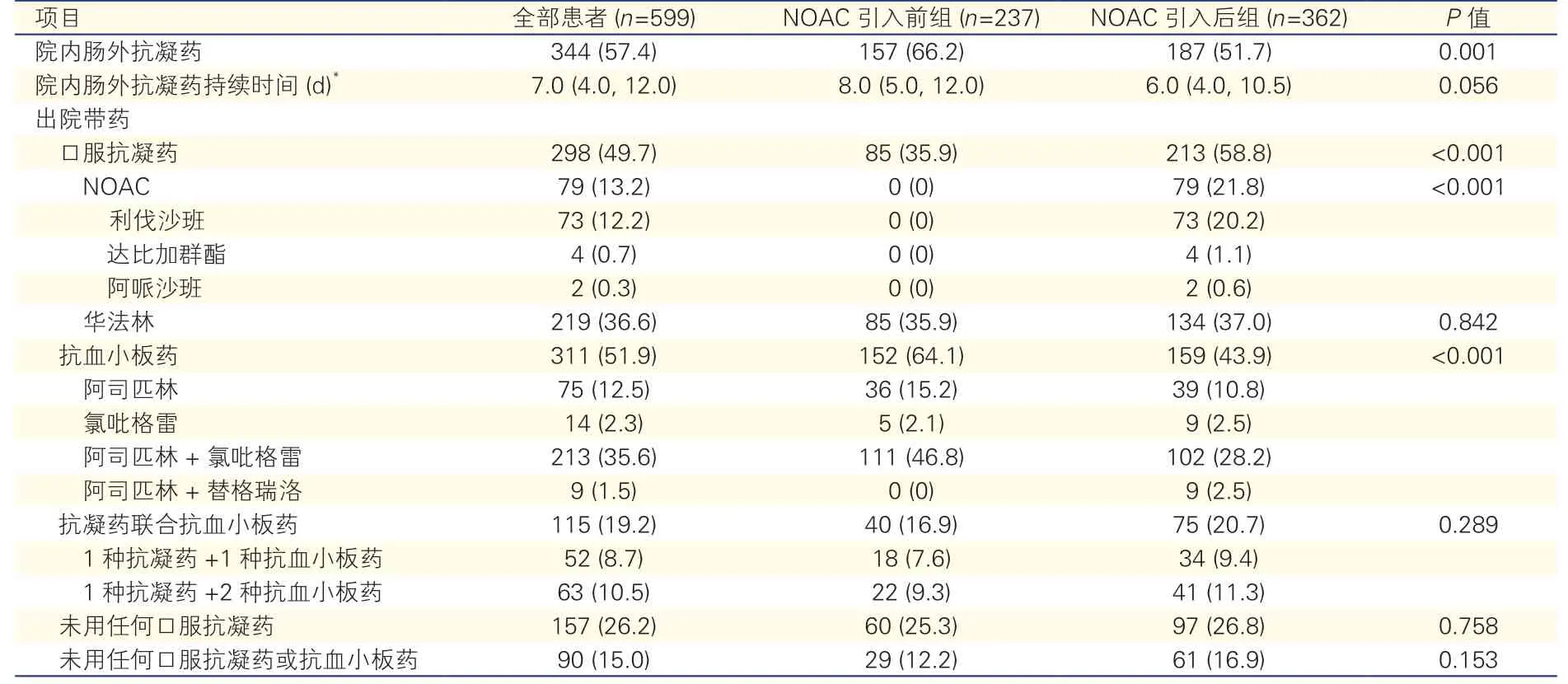

2.1 599 例心室附壁血栓患者的出院带药情况(表1)

表1 599 例心室附壁血栓患者的出院带药情况[例(%)]

本研究共纳入599 例出院诊断包含心室附壁血栓的患者,NOAC 引入前组237 例,NOAC 引入后组362 例。344 例(57.4%)患者在住院期间使用过肠外抗凝药,其中318 例(92.4%)为低分子肝素钠,持续抗凝的中位时间为7 d。在出院医嘱中,298 例(49.7%)患者给予口服抗凝治疗,311 例(51.9%)患者给予抗血小板药物(主要为阿司匹林联合氯吡格雷),115例(19.2%)患者给予抗凝联合抗血小板治疗,90 例(15.0%)患者未用任何口服抗凝药或抗血小板药。引入NOAC 后,患者出院带口服抗凝药的比例明显上升(NOAC 引入前组:35.9%;NOAC 引入后组:58.8%,差异有统计学意义,P<0.001);抗血小板药的比例下降(NOAC 引入前组:64.1%;NOAC 引入后组:43.9%,差异有统计学意义,P<0.001);抗凝药联合抗血小板药使用的比例上升(NOAC 引入前组:16.9%;NOAC 引入后组:20.7%,但差异无统计学意义,P=0.289)。

2.2 599 例心室附壁血栓患者的预后情况

在599 例心室附壁血栓患者中,78 例(13.0%)患者接受血栓清除术,31 例(5.2%)患者接受心脏移植术。在病历可记录的临床预后事件中,共有26例(4.3%)发生出血事件,其中1 例为出血性脑卒中,2 例为非临床相关的小出血(分别为鼻出血和皮肤点状出血),其余23 例为便常规潜血阳性不伴血色素下降;9 例(1.5%)患者出现栓塞事件,其中2 例为短暂性脑缺血发作;16 例(2.7%)患者死亡,其中7 例为住院期间死亡,主要原因为心力衰竭致多器官脏器衰竭,或严重感染致心原性休克等。

2.3 12 周随访有影像学资料的264 例心室附壁血栓患者的基线临床资料(表2)

表2 12 周随访有影像学资料的264 例患者的基线资料[例(%)]

12 周随访有影像学资料的患者共264 例(NOAC引入前组93 例,NOAC 引入后组171 例),其中男性217 例(82.2%),平均年龄(50.8±15.6)岁。出院诊断中,162 例(61.4%)患者诊断为缺血性心脏病,51 例(19.3%)患者诊断为扩张型心肌病,其余诊断分别为心肌致密化不全、肥厚型心肌病等。既往史中,163例(61.7%)患者有冠心病史,54 例(20.5%)患者有栓塞病史,以脑卒中最为常见。161 例(61.0%)患者当前有吸烟情况。238 例(90.2%)患者的心室附壁血栓位于左心室,238 例(90.2%)患者为1 处血栓,112例(42.4%)患者血栓合并室壁瘤,血栓的中位直径为23.0(15.5,31.0)mm,中位厚度14.0(10.0,19.0)mm。首次发现血栓的患者,左心室射血分数(LVEF)中位数为35%,其中19 例(7.2%)患者心功能极低(LVEF<20%)。所有患者基线D-二聚体中位水平高于正常值上限1 倍以上(1.32 μg/ml,参考值0.50 μg/ml)。在264 例患者中,NOAC 引入前组和NOAC引入后组没有重叠,即没有患者在基线未使用NOAC,在12 周随访内使用NOAC 并观察到血栓情况。

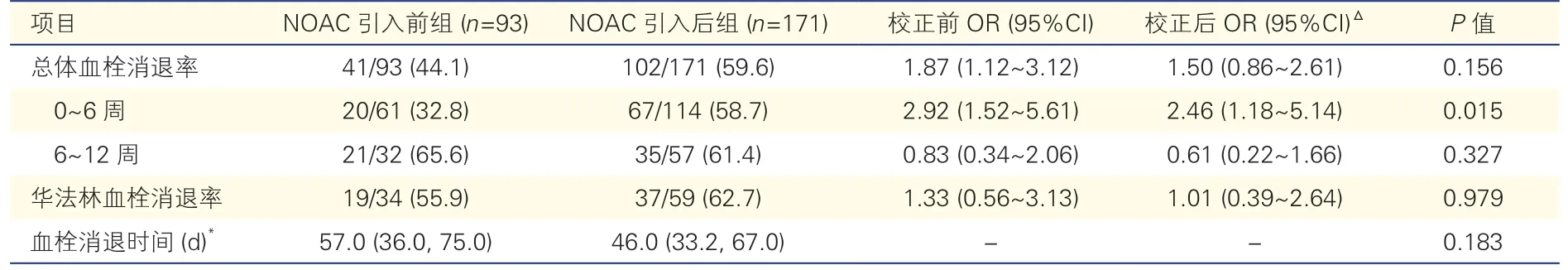

2.4 12 周随访有影像学资料的264 例心室附壁血栓患者的血栓转归(表3)

表3 12 周随访有影像学资料的264 例患者血栓消退情况[例/例(%)]

264 例患者有12 周血栓随访资料,143 例(54.2%)患者的心室附壁血栓完全消退,应用华法林[56/93(60.2%)]、NOAC [39/48(81.2%)]和未用任何口服抗凝药[48/123(39.0%)]的患者之间的血栓消退率差异有统计学意义(P<0.001),且经过多重比较后,每两组之间的血栓消退率差异仍有统计学意义(P<0.05)。以NOAC 引入为时间节点,NOAC 引入前组的血栓消退率为44.1%,NOAC 引入后组为59.6%,NOAC 引入后组出现血栓消退的概率是NOAC 引入前组的1.87 倍,但将年龄、性别、出院诊断、既往史作为混杂因素纳入多因素分析后两组之间差异无统计学意义(P=0.156)。

0~6 周随访期间,87 例(49.7%)患者血栓消退,其中NOAC 引入后组和NOAC 引入前组分别有67例(58.7%)和20 例(32.8%)患者。校正混杂因素前,NOAC 引入后组出现血栓消退的概率是NOAC 引入前组的2.92 倍,校正后为2.46 倍(校正后OR=2.46,95%CI:1.18~5.14,P=0.015),差异有统计学意义。6~12 周随访期间,NOAC 引入后组和NOAC 引入前组的血栓消退率分别为61.4%和65.6%,无论是否校正混杂因素,两组间差异均无统计学意义。随访12 周内,血栓消退的中位时间是48.0(33.5,69.0)d,其中NOAC 引入前组血栓消退时间是57.0(36.0,75.0)d,NOAC 引入后组血栓消退时间是46.0(33.2,67.0)d,两组比较差异无统计学意义。

在分层分析中,比较NOAC 引入前后应用华法林患者的血栓结局,NOAC 引入前组患者应用华法林12 周血栓消退率为55.9%,而NOAC 引入后组血栓消退率升高为62.7%,但校正混杂因素后应用华法林患者在NOAC 引入前后的血栓消退率之间差异无统计学意义(校正后OR=1.01,95%CI:0.39~2.64,P=0.979)。

3 讨论

本研究发现,以利伐沙班为代表的NOAC 的引入提高了临床医师对心室附壁血栓患者的抗凝比例,且当引入NOAC 后,心室附壁血栓的消退率增加,尤其是在6 周以内的消退率变化具有统计学意义,血栓的中位消退时间也较引入前有所缩短。

心室附壁血栓的形成常和心功能下降、室壁运动不协调相关,本研究的病因主要是缺血性心脏病,其次是扩张型心肌病,这也与既往研究报道一致[9-10]。自引入NOAC 后,临床医师给予患者口服抗凝药的比例增加,而华法林的出院带药比例未发生明显变化,这间接表明NOAC 的应用增加了患者接受抗凝的比例。主要原因可能包括:由于NOAC 具有稳定、可预测的抗凝效果,无需调整剂量,且不容易发生药物或食物相互作用,故临床医师的抗凝积极性提高,使得血栓患者的抗凝比例逐年增加;此外,随着医疗水平的提升和学术研讨的广泛开展,临床医师对心室附壁血栓的重视程度增加。尽管本研究中的口服抗凝比例在上升,但未用任何抗凝药的比例仍然高(>25%),这一问题应该引起临床医师的重视。另外,本研究中抗凝联合抗血小板治疗比例为19.2%,其中1 种抗凝药联合2 种抗血小板药的比例为10.5%。目前指南推荐,具有栓塞高风险的患者根据出血和脑卒中风险评估可短期联合抗凝加双联抗血小板治疗[11]。近期有学者主张,在识别为急性心肌梗死后左心室血栓高风险或缺血事件高风险人群应该考虑适当的抗凝干预,这些患者可能受益于使用低剂量利伐沙班(2.5 mg bid)的短期三联抗栓方案[12]。

本研究表明,心室附壁血栓患者整体消退率为54.2%,在调整混杂因素后,NOAC 引入后的6 周血栓消退率是引入前的2.46 倍。这一变化发生的主要原因:一是引入NOAC 后,出院开具口服抗凝药的比例增加,患者的整体抗凝应用率提高;二是NOAC 使用更为便捷,患者的用药依从性随之提高,抗凝疗效提升。本研究观察期内,对于心室附壁血栓患者引入NOAC 后,心室附壁血栓的治疗强度和速度都有提升。

目前关于比较NOAC 和华法林在心室附壁血栓患者中的疗效和安全性的大样本随机对照研究尚在探索阶段。虽然缺乏仅针对心室附壁血栓的指南,不少研究已经证实NOAC 在血栓消退率方面不劣于华法林[10,13]。有学者曾报告一项前瞻性多中心研究,40 例随机分配到华法林,39 例分配到利伐沙班,随访1 个月时,利伐沙班组(71.79%)的血栓消退率明显高于华法林组(47.50%),随访3 个月和6 个月时两组的血栓消退率差异无统计学意义[14]。另一项比较阿哌沙班和华法林用于治疗左心室附壁血栓的前瞻性研究表明,在急性心肌梗死人群中,随访3个月后93.8%的患者血栓完全消退(阿哌沙班组:16/17 例,华法林组:14/15 例)[15]。多篇荟萃分析表明,NOAC 和华法林用于治疗左心室附壁血栓在血栓消退、栓塞和出血事件发生率上差异均无统计学意义[16-17],且有研究表明在脑卒中和临床相关性出血事件方面,NOAC 相比华法林风险均较低[18]。

本研究存在的不足主要在于因回顾性收集数据产生的偏倚。一是影像学随访数据不足,且大部分患者采用精确度不高的超声心动图作为诊断和复查手段;二是未追踪应用华法林患者的国际标准化比值的动态变化及其他凝血相关指标,故本研究在比较不同口服抗凝药患者的血栓消退、出血或栓塞事件方面受限。

总体来说,NOAC 疗效及安全性可靠性或不劣于华法林,当患者不能耐受华法林时,可以考虑NOAC 作为华法林的替代治疗,尤其是在后疫情时代,NOAC 可以很大程度上减少患者频繁监测的困扰,保证良好的用药依从性。随着更多国产NOAC的研发上市,NOAC 的应用比例有望进一步扩大,期待更多大型随机对照试验的结果来验证NOAC 对于心室附壁血栓的治疗前景。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突