黄河三角洲地面沉降机理与海岸防护

黄海军,刘艳霞,张翼

(1.中国科学院海洋研究所海洋地质与环境重点实验室,山东青岛 266071;2.中国科学院大学,北京 100049;3.山东科技大学海洋科学与工程学院,山东青岛 266590)

三角洲是河口的低洼地带,也是海平面上升、地面沉降和河流沉积之间微妙平衡的脆弱地区[1]。据估计,全球约有3.5亿人居住在这些前沿地带[2],低洼的三角洲平原通过接收河流输送到海岸的沉积物而生长,同时,沉积物的重量也会导致自身压实和均衡载荷进而造成地面沉降,减缓三角洲的增长。人类活动,特别是地下流体抽取,会进一步加剧沉降[3-6];上游筑坝和河流改道也大大减少了许多三角洲的沉积物供应[7-11]。一些研究发现,作为陆地和海洋之间边界的三角洲受到海平面上升和气候变化的威胁,并且越来越容易受到洪水、侵蚀和盐碱化的影响[12-16]。随着海平面上升和人类活动的加剧,全球三角洲陆地面积的增长现状很可能是不可持续的[17]。因此,控制土地增长与损失的过程对于耦合人与自然三角洲系统的稳定性至关重要[13,15,18]。

地面沉降是控制三角洲环境地貌演化的主要因素之一,会对社会和经济产生重大影响。三角洲一般都由最近的全新世沉积物组成,厚度为10~100 m,通常具有低渗透性和高压缩性特征。因此,由于自身负荷造成的固结可能会持续几个世纪,并且由于上游河床采砂、流域筑坝和河堤等大量减少泥沙供应,会加剧地面沉降[19-20]。人类活动使得三角洲受到地面沉降的影响更为严重,其中造成三角洲地区大规模下沉的最普遍因素是地下水抽取。通常,所有这些活动将与地面沉降的过程叠加,其结果远大于海平面上升造成陆地高程损失的总量。三角洲地区地面沉降的直接后果是河流和海洋洪水的发生频率和强度增加、农田和水资源的咸水污染、土地排水成本增加、结构和基础设施受损以及海岸侵蚀[13]等。此外,海平面上升将加速地面沉降[21-23],并进一步降低三角洲对极端天气事件的适应能力[24-25],且加速对海岸的侵蚀[26]。

地面沉降现象在19世纪末20世纪初就被人们发现(1891年,墨西哥城;1898年,日本新潟),但因为沉降幅度小,危害不明显,直到1936年英国Longfied T.E.①LONGFIELD T.The subsidence of London[J].Prof.Pap.Ordn.Surv,1932.和墨西哥Cuevas J.A.[27]发表相关论文之后,地面沉降现象才开始逐渐受到人们的广泛关注。地面沉降的幅度和范围也逐年扩大,如至1958年日本新潟地面沉降速率已达530 mm/a[28]、意大利Ravenna地区大面积的地面沉降速率已由20世纪的每年数毫米增至二战后的110 mm/a[29-30];我国地面沉降主要分布区也由20世纪初期的上海及天津市区扩大至90年代的长江三角洲和黄淮海平原区[31-34]。据统计,目前世界上已有150多个国家和地区发生过地面沉降[35],研究人员已付出了大量的努力来研究、评估地面沉降,包括沉降的原因[36]、沉降的监测、测量技术[37]、沉降建模[38]、社会经济影响[5]、环境问题[6]和补救措施[39]等。然而,随着气候变化引起的全球绝对海平面的不断上升,地面沉降在相对海平面上升中的作用更加凸显[40],滨海湿地退化、风暴洪涝、海岸蚀退等问题日趋严峻。沿海社会经济的快速发展、海岸生态保护和沿海防护工程的顺利实施,需要不断地深入开展地面沉降及相关问题的系统研究[41],同时,地面沉降也是准确预测和有效应对未来不确定的气候变化引起的海平面上升研究中的关键环节。

然而,在世界各地的空间分布上地面沉降的驱动因素、大小和分布情况各不相同[42]。一般而言,地面沉降的驱动因素大致可以分为两大类:①人为因素,包括地下流体抽取(例如水、石油和天然气)、土地利用变化(例如人造建筑的荷载)、地下设施和采矿的建设[43-46];②自然因素,包括断层、构造运动、最近沉积物的固结/压实、黄土的崩溃、海平面上升、有机土壤的氧化和排水、喀斯特侵蚀和永久冻土退化等[35,37,47-48]。其中,海平面上升是地面沉降的间接驱动因素,但也是加强沿海地区地面沉降灾害的关键影响因素。海平面上升和地面沉降(即相对海平面上升,RSLR)具有不同的时空尺度。前者基本上是全球性的,在相当长一段时间内、在很大范围内都保持着不变的趋势。而在过渡海岸环境中,由于构造作用、天然沉积物压实作用、地下流体抽取等区域和局部尺度的叠加作用,后者往往具有高度的时间变异性和空间非均质性。因此,在气候变化和人为扰动等多因子的共同作用下,许多三角洲和海岸地区自然环境复杂,地面沉降的变异规律及主要控制机制更是复杂多变,各种地质因素或人类活动对地面沉降的贡献与作用机制仍存在很大争议[49-50]。

Bagheri-Gavkosh等最近的研究已经根据全球的情况,对地面沉降现象的发生、机制、监测技术、影响和驱动因素等进行了全面探讨,并在统一的框架内提供了基本信息以管理、控制和缓解这一地质灾害[51]。并在290个研究区中收集了有关含水层地下水管理的有限度、分布、原因、影响、测量技术以及沉降含水层系统的地质、水文地质和气候状况,以期找出地面沉降的全球规模、分布、驱动因素和影响的概况等[51]。对于三角洲这一独特的海岸带区域,自然与人为因素造成该区地面沉降较为复杂,沉降的发生与三角洲的发育密切相关,本文则选取黄河三角洲地区为例,分析黄河三角洲地区的地面沉降研究历史及现状,区分影响黄河三角洲地面沉降主要因素的时空分布特征,深入探究三角洲地面沉降机理、驱动因素及其产生的环境效应,以期实现黄河三角洲地面沉降的准确预测,为地区经济发展、环境保护、应对并适应海平面上升带来的影响提供参考。

1 黄河三角洲地面沉降现状

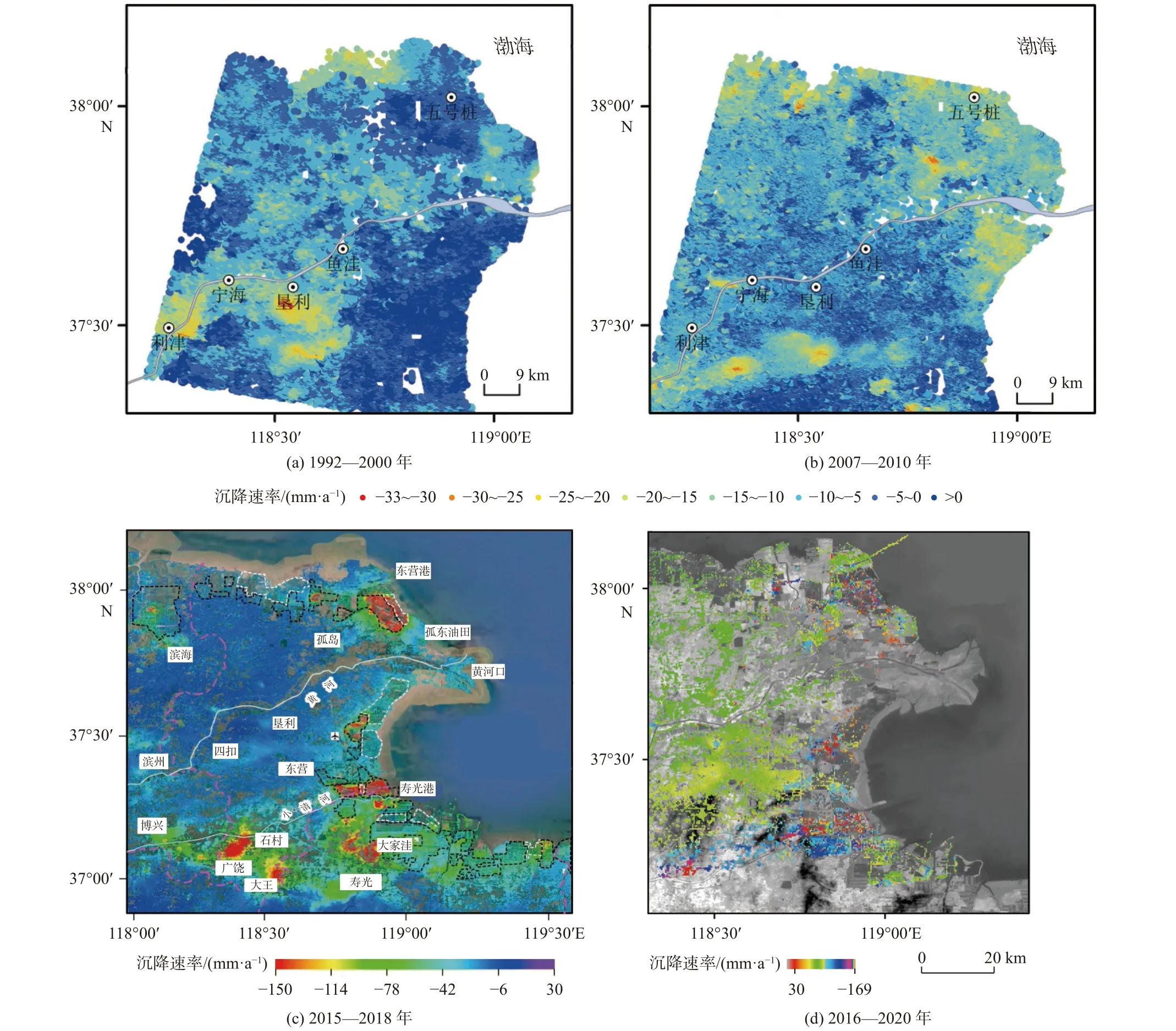

近年来,黄河下游来水来沙量的急剧减少及人类活动的加剧,造成三角洲地区严重的地面沉降现象[1,26,52-55]。研究显示,自20世纪50年代以来,三角洲的大部分区域都经历了不同程度的地面沉降,平均沉降速率为每年几毫米至几厘米不等[56-61]。然而,与世界上其他三角洲相似[11,36,40,62-63],受自然因素和人为因素的影响,黄河三角洲的地面沉降具有显著的时空变异性(图1)。例如,由于地下水抽取和石油开采造成的地面沉降主要分布在三角洲的东南和东北部区域;而前三角洲叶瓣的沉降主要是由海底软土层的固结压实造成的[54,61,64-67]。

图1 利用InSAR数据获得的黄河三角洲地区地面沉降随时间的变化Fig.1 Distribution of land subsidencein the Yellow River delta region using InSAR data from 1992 to 2020

学者们已针对黄河三角洲地区的自然和人为因素对地面沉降的贡献情况开展了诸多研究。早期的水准测量结果显示,20世纪50至80年代,三角洲地表垂直运动最大可达−5 mm/a[71],地壳下沉速率为−1~−2 mm/a[72]。2011—2015年,中国地壳运动观测网的GNSS(Global Navigation Satellite System)连续观测数据显示,三角洲地区地壳垂直运动速率变化范围为−1.13~−0.19 mm/a。而20世纪50年代至90年代的长期潮位站估算数据显示,该区相对海平面上升速率为3.42 mm/a[73],均衡运动产生的变形速率约(−0.36±0.05)mm/a[74]。影响三角洲地区地面沉降的人为因素主要是地下水抽取和油气开采,该地区通常是重要的采油区,石油开采引起的地面沉降已受到广泛关注。别君等[59]研究认为,黄河三角洲地区的地面沉降漏斗是由石油开采造成的。Liu等[66]、刘桂仪和张兴乐[75]给出了1953—2000年青州-东营段油气开采造成的地面沉降量为10~30 mm/a,同时也指出石油开采引起的地面沉降仅是局部区域性的,并不是大范围地面沉降的主导因素。同样,地下水开采引起的地面沉降也具有局部区域性,沉降漏斗主要发生在莱州湾西岸、小清河口南岸。的海岸平原区域,后者的小清河口南岸地下水位下降显著,可达0.9~1.1 m/a,而由于养殖区灌溉抽取地下水造成的沉积漏斗沉降量可达0.25 m/a[65]。1992—2000年大范围SAR影像数据结果显示,沉积物固结压实(沉降速率为14.1 mm/a)和石油开采(沉降速率为21 mm/a)是三角洲沉降(介于0~33.2 mm/a)的主要原因[55]。这些特征与已有的研究结果相一致[76],即1855年以来的现代黄河三角洲地区的地面沉降是由大范围内的自然因素叠加一系列人为因素引起的小范围内沉降共同作用的结果(图1)。

2 三角洲沉积物固结压实过程

当沉积物在三角洲地区被掩埋时,会经历各种压实和固结过程,引起孔隙率的损失以及沉积物层厚度随时间和深度的增加而减少,从而导致上覆地层的沉降。沉积物的固结压实过程如下:①随着深度的增加,沉积物颗粒重组成更紧凑的排列,较小颗粒可以填充至较大颗粒之间的孔隙;②随着压力和温度的增加,晶粒可以在晶粒间互相接触时溶解,并重新沉淀到孔隙空间中,以进一步降低孔隙率,其他溶解的矿物质可能通过盆地运输并有助于胶结;③化学反应,如黏土脱水,进一步降低沉积物的含水量;④在更深的深度,变质反应则会减少沉积物的体积。

随着深度或岩石静止覆盖层的逐渐减少,孔隙率已通过各种经验公式建模,通常具有指数形式[77-84]。沉积物的初始孔隙度及其随深度的衰变主要取决于沉积物的岩性。富含有机物的黏土和淤泥通常具有较高的初始孔隙率,且比较粗糙的沉积物会经历更大的压实[41,83-85]。另外,低渗透率的沉积物(如页岩),可能阻碍流体的向上流动,减缓或停止压实,并在沉积物中产生超压[80,86]。在浅层深处,年轻沉积物特别是高孔泥泞沉积物的压实可能很快[84-85,87]。泥炭和其他富含有机物的土壤在近地表比其他类型土壤经历更快的压实[83]。由于地下水下降而导致的泥炭氧化会导致显著的下沉[88]。

2.1 黄河三角洲沉积环境

现代黄河三角洲向西北延伸至套尔河口,向东南到达广利河口。自1855年以来,三角洲发育形成了10个叶瓣,每个叶瓣通常开始发育于与浅海相连的低洼地区。河道废弃前,三角洲叶瓣呈舌状,沉积中心位于河口坝区域,主要形成陆上三角洲和三角洲前缘沉积[64]。三角洲叶瓣进积演化共形成2个叶瓣体系:早期的一个叶瓣体系主要形成于1934年以前,以宁海为顶点,由6个三角洲叶瓣组成;后续三角洲顶点向下游移动,在以鱼洼为顶点的扇形范围内形成了由4个叶瓣组成的叶瓣体系,并且一直活跃至今[89]。三角洲的现代地层厚度约10~32 m,主要由冲积层和滨海层组成[90]。1855年现代黄河三角洲改道之前,该区域的地层的基底(约2 m厚)由末次盛冰期之前沉积的冲积和湖相沉积组成[91]。上三角洲平原沉积物中大部分为陆相沉积物,而下三角洲平原沉积仅占少量。前者主要包括河道、天然堤坝、决口扇和洪泛平原沉积物;后者主要由潮上和潮间沉积物组成。三角洲地层沉积物主要为松散物质(包括极细砂、粉砂、黏土质粉砂和黏土)[91-92]。

三角洲复合体由若干叠置的三角洲叶瓣组成,而叶瓣是在下游河道摆动过程中形成的[90],因此在三角洲沉积地层中也形成了许多相似的垂向层序,被称为河口砂坝沉积层序。不同时期形成的河口砂坝相互分离,仅在边缘部位发生垂向叠加。从底部向上,河口砂坝沉积物通常由浅海、前三角洲、远端砂坝和河口砂坝沉积物组成。前三角洲沉积为2~3 m厚的黏性粉砂,远端坝沉积为5 m厚的黏性粉砂,带有粉砂夹层,河口坝沉积为7~12 m厚的粗粉砂和极细砂。现代河口坝沉积物(数十厘米厚)由淤泥和潮汐作用而形成的薄潮滩沉积物的波纹层组成。古河口坝为河流沉积所覆盖,延伸入海,其厚度随河流沉积的程度而变化,最大可达7 m。

在三角洲侧翼部分形成了不同于早期三角洲前缘沉积物的沉积单元,其主要成分为黏性粉砂质沉积,含粉质薄层、透镜体和纹层[91]。三角洲侧翼沉积物常被另一个河口叶瓣的片状砂沉积所覆盖,片状砂具有1~6 m厚的淤泥层。在早期和晚期的三角洲侧翼沉积之间,通常出现由灰色黏性粉砂组成的薄的再沉积地层[93]。

2.2 黄河三角洲沉积物固结沉降过程

现代黄河三角洲复合体由一系列叠置的三角洲叶瓣组成,由河道的摆动产生,垂直序列主要由几个具有河口沙坝类型的沉积结构组成[90]。在各叶瓣河口沙坝形成初期,新的沉积物直接沉积在渤海海底细粒沉积物之上,导致海底表面沉积物受到压实。渤海海底表层沉积物含水量高、压缩性高、承载力低、稳定性差,在其上荷载新的沉积物更易于导致压实。沉积物压实计算表明,自重应力引起的浅层沉积物的压实引起的沉降远小于上覆沉积物荷载引起的沉降。在上覆荷载压力下,淤泥土压实诱导的沉降速率在初始阶段最高,在开始两年平均达到10 mm/a,而黄河河口新形成的沉积物压实诱导沉降速率为4~20 mm/a,表明新沉积物堆积区发生了地面沉降[73]。这一过程主要是在考虑了构造运动、均衡调整和海平面上升的影响后,由于上覆沉积物荷载的压力及其基底浅层沉积物的快速压实共同作用的结果。

随着活动三角洲叶瓣上覆沉积物的不断增多,基底沉积物的可压缩性逐渐降低。由软土、黏性土和砂质土层组成的上覆沉积物因自重应力和荷载压力的作用而经历了不同程度的压实沉降。砂质土层的压实速率最初较高,其压实过程很快,几乎在短时间内就可以完成压实过程,对压实引起的累积沉降量几乎没有影响。压实造成的沉降主要发生在软土和黏土层中,约占压实诱导累积沉降量的40%~95%,然而,软土和黏性土层压实过程相对较长,需要10 a以上的时间才能达到90%。

现代黄河三角洲是由过去160 a中10个新旧三角洲叶瓣叠加形成的,每个三角洲叶瓣的平均寿命为3~12 a或19~40 a。上述这种软土和黏性土的压缩延迟特征,加上河道的频繁摆动,导致在三角洲的不同区域和不同的时间内经历着压实过程的不同阶段,即三角洲的各个组成部分的压实进程是高度不一致的。在相对较新的沉积物堆积体和当前河道中,由于对区域沉降和旧沉积物的压实进行了新的沉积物补偿,因此发生了较大的沉降。而在三角洲顶点附近,沉降速率已开始逐年降低。新废弃的三角洲叶瓣和当前河道由于自重应力和沉积物的堆积时间相对较新,其压实率较高。然而,沿海地区的地面沉降比较复杂,因为三角洲叶瓣在不同时期的叠加受海岸动力的影响,海岸地带受到侵蚀和沉积物的再堆积作用而使沉积环境更为复杂。总体而言,三角洲的沉降过程发生在活动三角洲叶瓣发育的早期阶段,浅海沉积物的压实作用是初始沉降的主要贡献者,压实沉降随时间和空间的变化与河道的历史演变密切相关,随着时间的推移,各个三角洲叶瓣体的平均沉降速率逐渐降低,三角洲则会变得越来越稳定(图2)。

图2 黄河三角洲地面沉降随时间演化过程与河道的历史变迁Fig.2 Comparison of historical shifting of deltaic channels

3 地下水开采、土地利用变化造成的地面沉降

在所有可能的原因中,地面沉降主要是由地下水的过度开采引起的,其速率和范围面积受到地层的非均质性影响[95]。地下水的减少通常会导致相对快速和明显的变形,特别是在人口稠密地区附近[48]。地下水的过度开采造成的地面沉降占全球地面沉降总量的59.75%,主要分布在生产力较高的农业区(如美国加利福尼亚州、中国华北平原)。三角洲地区地下含水层可分为3类:无承压水层、承压或加压水层以及无承压/承压水层。在承压水层中,弱透水层的力学特性在地面沉降现象中也很重要,当含水层中的地下水位降低时,弱透水层中细粒土(黏土层)的可压缩性和较低的垂直渗透率会导致延迟沉降[96]。在地下水位下降和有效应力增加时,虽然砂层比细粒土有更小的可压缩性,但由于地下水抽水和不可恢复的永久体积变化,淤泥和黏土层将受到较少的压力[97]。一般而言,以粉砂和黏土为主的含水层比较粗的含水层(如砂)具有更高的压缩性。

含水层的总厚度(包括饱和与非饱和带)是另一个对地面沉降有反作用的含水层特征。一般来说,黏土层越浅,地面沉降速率就越大。整个含水层区域沉降速率的差异可能部分是由含水层地质构造的机械特性变化引起的[95,98]。第四纪未固结沉积物的变形主要依赖于其可压缩性和厚度,其特征在于大的孔隙度和压缩能力[46],与无承压含水层相比,承压含水层中由于地下水抽取而导致的地面沉降更容易发生[99]。当地下水位下降时,特别是在由未固结的冲积沉积物组成的含水层中,孔隙水压力降低,水的支撑转移到含水层骨架,因此骨架压缩[100-101]。特别是在黏土层中,孔隙水压力的降低更易导致土体固结,从而造成相邻结构之间的垂直沉降[102]。

在过去5 a中,黄河三角洲的沿海一带出现了严重的沉降漏斗,其年均沉降速率高达−200 mm/a,比平均海平面上升速率(+3 mm/a)大2个数量级,该处沉降速度量级在目前已报道的全球所有下沉三角洲之中居首。在松散的新近沉积层处叠加了过量开采地下卤水的双重作用,导致局部地区5 a累积沉降量高达近1 m。在内陆一侧,由于固结时间较长,且没有大规模的地下水开采活动,地面沉降趋势较为稳定,年均沉降速率不超过50 mm/a。而从时间变化上看,黄河三角洲东北部的盐田区沉降漏斗呈现逐年减弱的过程,年均沉降速率由最初的−453 mm/a逐步减弱为−302 mm/a,到近年的−207 mm/a,且沉降漏斗呈现逐步往南偏移的特点。

黄河三角洲地区沿岸地区卤水水位随着开采量的增加而降低,反之则略有上升,但总体呈下降趋势[103],二者呈显著正相关。卤水开采量由1994年的960万m3增加至2008年的6 841万m3。卤水水位埋深也由1994年的2.08 m下降至2008年的8.74 m,年平均下降率为0.48 m/a。2005年以来,由于原盐和溴价格上涨,卤水开采量大幅增加,导致水位以1.39 m/a的速度急剧下降,由于卤水资源有限,长期超采必然导致了卤水水位和地面沉降漏斗下降。

在地下水开采后,地面沉降的主要触发因素是土地利用变化(例如城市化期间建造建筑物、将裸露土地改为灌溉农场),全球290个黄河三角洲沿岸地区研究案例显示占总数的8.9%以上为土地利用类型改变导致的地面沉降[51]。近30 a来,黄河三角洲海岸带土地利用变化表现为盐田扩张和水产养殖迅速。这些特征与其他研究报告的三角洲时空模式一致[104-105]。其中,盐田扩张是最显著的土地利用变化,其面积增长率为23 km2/a,这与如乔学瑾[106]和Yao等[107]的研究结果相对应。以虾为基础的水产养殖业用地面积在1984—1992年期间保持稳定并略有变化[108]。长期不合理开采导致地下卤水浓度随时间的推移而下降,如广饶盐田卤水浓度从1959年初的100~130 g/L下降至2007年的40~70 g/L。研究表明,渤海湾东南沿海盐田区的地下卤水的水位下降速率为1 mm/a[109]。盐田区地面沉降洼地的出现是地下卤水水位下降的直接证据[110]。

除盐田外,水产养殖(主要是虾池)和油田油气开采是黄河三角洲另两种典型的人类活动类型,也是其他研究认可的两种具有代表性的人为沉降因素[65-66]。实际上,这3种土地利用类型在空间上都是密切相关的。近年来,盐田地区建设了养虾池,提高了对虾的产量,经济效益显著。几十年来,在黄河三角洲北岸有许多油井散布在盐田和虾池之间,长期、高强度的油气开采是造成储层压力下降的主要原因。此外,水驱开采作为石油勘探的主要手段,占储层压力效应的81.3%。因此,与开采埋深700~3 500 m的深层石油相比,浅层人工注水通常会导致更多的地面沉降[111-114]。

4 地面沉降危害与海岸防护

地面沉降是一种不可逆的、缓慢的现象,可导致各种影响,包括地质、环境、水文地质和经济影响。三角洲地区地面沉降的直接后果是河流和海洋洪水的发生频率和强度增加、农田和水资源的咸水污染、土地排水成本增加、结构和基础设施受损以及海岸侵蚀[13]等。而其造成的间接后果则更加复杂,例如,含水层的盐碱化程度和盐水入侵导致必须培育对咸水具有较高耐受性的作物[115]。这将通过改变其保护功能、水和碳储存能力、对抗侵蚀、压实和恶化其他土壤特性的能力来影响土壤的生产功能。

地面高程下降、运河梯度变化、沉降地区化学水-岩石相互作用变化、地下水质量参数变化、陆地表面形态变化、农田内涝、河道变化、地下水质量下降、河流或沿海洪水增加而引起的洪水潜力增加、地表水渗透机理的扭曲,这些因素降低了地表运河的输送能力,诱导了海岸线的后退,加剧了沿海地区海平面上升[38,116]。含水层、孔隙度和渗透率会因土体变形、渗流场的变化、应力场的变化、孔隙水特性的改变、海水侵入和人工补给特性的变化而发生改变,沉积物孔隙度和水力传导率发生的变化、非饱和带厚度的增加、含水层储存的枯竭、降低了含水层储存地下水的能力[96,117-118]。

许多研究显示[119],用于灌溉的地下水开采作为地面沉降的主要驱动力,造成数百万人口的居住区地下水储存量急剧减少,地面沉降有可能在短时间内达到惊人的程度。因此,急需制定一些原则性的行政手段来减缓人为引起的地面沉降[100],包括立法禁止和减少地下水抽取、鼓励地表水再利用、实施地下水抽取的定价政策(或税收)、严格执行地下水法,以及实施地下水人工补给项目等[102]。由于地下水的人工补给和含水层储存恢复可造成地面沉降的部分恢复,可以被视为控制地层下沉变形的重要技术,特别是对于沙质层[117,120],因此应考虑在低密度地区、高度活跃的农业地区实施最佳抽水方案。

对于自然和人为诱导的地面沉降,增加三角洲沉积物和建造更高的堤坝可能是缓解地面沉降的有效方法[39]。沿海防护堤坝保护了大部分三角洲地区的海岸,但也对沿海地区的地貌产生了深远的影响,并造成了人类居住模式的转变。堤岸地区经历了快速的土地利用变化[121-122],如在过去的几十年里虾类养殖区面积大幅增长、取代了农田,这与沿岸低洼地区盐水入侵所造成的土壤盐度变化[123]及风暴潮和雨水淹没了农业用地有关[124]。同时,在河流上游修建的防护工程使得三角洲河道中的水沙量减少,导致了河床淤积[125],并导致岸堤附近的土地发生沉降[126]。由于沉积物供应减少或不规则沉积、沉积物压实和人为活动(例如对虾养殖),沿海地区平均经历了2~3 mm/a的地面沉降[127-128]。

虽然护岸堤提供了针对中度严重程度的风暴潮和河流潮汐事件的保护,但它们却加剧了更频繁的洪水泛滥,并在最极端的风暴潮期间促进了潜在的洪水影响。将沿海洪泛区与河道隔绝起来,几乎阻断了陆地上沉积物的年度沉积,而已有沉积物的压实和人为活动加剧了地面沉降。多年来,排水渠没有得到充分的维护,这阻碍了雨水的排放,加剧了洪水的泛滥。例如,通过对雅加达地区的沿岸堤坝预测显示,如果能够在短期内阻止沉降,升级后的沿海堤坝将可有效防范洪水灾害。然而,其大部分的堤坝只能防御现在的洪水灾害,除非地面停止沉降,否则到2050年将最终失去抵御沿海洪水的能力[129]。因此,全面和长期的适应战略对于应对陆地沉降引起的沿海洪水至关重要。虽然有东京应对陆地沉降的先例,东京已经成功地克服了1950年代至1960年代地面沉降带来的巨大挑战,建立了有效的地下水开采法规,并建成了基础设施以确保充足的淡水供应[130],但事实证明,目前仍然很难提供量化沿海堤坝计划优劣的证据,因为:①洪水过程复杂;②很难确定如果沿海堤坝没有建造,洪水的严重程度。

在受沉降影响的地区,未来的研究应特别关注研究区含水层分布、水文地质和水力学等问题而采取的保护地下水源的政策,而不是仅考虑地下水抽取的直接后果[48]。实现这一重要目标的前提是了解地下含水层厚度等水文地质资料。通过精确的地面和遥感技术有效监测土地流失率,特别是在受沉降影响的地区,并利用受影响最大的因素(例如地下水位下降、含水层厚度或软黏土)制作灾害风险图,并将所有因素纳入动态数据库基础设施,有助于有效管理和控制地面沉降。由于地面沉降相对于地下水开采存在时间滞后,因此通过空间测量对这种危害的早期预警可以有益地应用于防止未来更大的损害。