民国时期江苏工业教育探析

林松

摘要:从制造业大国到制造业强国,工业职业教育须先行。通过梳理民国时期江苏工业教育的功能主题、体系化和制度化发展以及指导思想的变迁,可以进一步明确江苏工业教育近现代的发展逻辑和现代价值,为新时代江苏工业教育的改革发展,提供理论和实践上的借鉴意义。

关键词:民国时期;江苏;工业教育

中图分类号:TB文献标识码:Adoi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2022.22.104

当代中国对大量高素质工业人才的需求愈加强烈,对于工业教育改革的呼声也越来越高。教育理论来自于对教育实践经验、智慧进行有条理的归纳、总结与反思。吴国荣指出,“近代的职业教育产生、发展的历史进程和其所蕴含的历史规律的探索尤为受人们重视。既是西风东渐的成果,带有浓重的西方色彩,同时也是中国教育发展自身规律的成果,有着与西方的职业教育不同的特征。”近代工业教育虽然是洋务运动的副产物,但在清末教育改革的中具有源头作用,呼应了中国近世的经学致用思想,也为后世工业教育发展改革开启了新篇章。

江苏作为明清时期中国传统教育最发达的地区,形成了“经世致用”“崇文重教”等优秀学风和传统。江苏省内含上海等中国沿海重要口岸,呈现出人气盛、信息灵、贸易旺等特点,成为中国近代工业化的摇篮,独领中国近代化之风骚。在面对近代以来三千年未有之大变局,江苏迅速兴办各类新式学堂,实业学堂和专门学堂、中等学堂、初等小学堂构筑起三足鼎立的近代教育格局。

中国作为一个地广人众的国家,经济、政治、文化等方面,地区性差异较为明显。因此,通过考察江苏工业教育近现代的演进逻辑和对民国江苏工业教育的现代价值研究,对当今工业教育改革发展,有着重要意义。

1近现代江苏工业教育功能主题的变换

时代在转换,教育的主题也在转换。西方的近代工业教育是建立在以蒸汽为动力的第一次工业化后的资本主义工业大生产之上。而从清末开始的洋务运动,匆忙引入西方技术,建立了一批实业学堂,主要是军事类的学堂。而当时的社会经济主要处于农业社会,所以还建立一些农业学堂。从第一次鸦片战争到甲午海战,中华民族长期处于对外来侵略的抵抗中,民族矛盾一直是当时的主要矛盾。而这种战争频发,社会动荡的社会情境下的个人就业等更无从谈起。

無论清末还是民国,江苏的工业教育先辈面临的是国家贫弱和民族危机。以冯桂芬、张謇、黄炎培等为代表的近代江苏工业教育家群体,既是工业教育发展的内在动力,又是核心力量。他们继承了江苏“经世致用”的学风,又吸收了近代西方的工业教育最新的思想,结合本土实践,开展了丰富多彩的工业教育实践和探索。尤其是以陶行知为代表的海外留学群体,积极引入杜威、孟禄等教育家的新思想,推动着民国江苏工业教育的发展和改革,引领了近代中国的工业教育发展风潮,推动了社会的启蒙与革新,引导了多种形式的教育实践和探索,形成江苏工业教育在全国的领先地位。受时代的政治、文化、经济等因素的影响,民国的工业教育发展主题转变为扶贫济困的手段和授人以一技之长的实用性教育,所以也可以被称为“生计教育”。无论是对传统教育的改革、还是实利教育、工业教育的大力倡导和实践,“救国爱国”一直是改革发展的动力之一,也是工业教育的发展主题之一。

当今世界的时代主题已经转换为和平和发展,教育主题从“师夷长技以制夷”发展到“教育救国”,再从改革开放后的“科教兴国”,转换为“教育强国”,国家富强依然是工业教育的主题之一。今天中国已处在向制造业强国转变的历史转变,国家高度重视工业教育的改革和发展,修改了工业教育法。工业教育被定位为国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分,被赋予振兴国家经济、普及教育、实现劳动者全面发展的历史使命,肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。

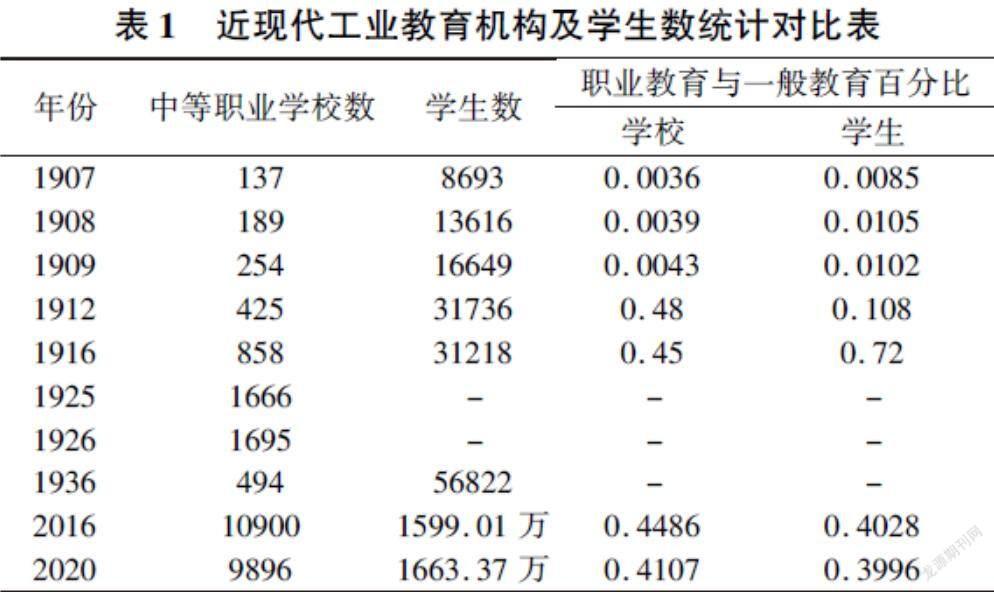

2近现代江苏工业教育的体系化发展比较

1903年颁布的“癸卯学制”提出,建立初、中、高三级实业学堂的职业教育体系。然而由于国家工业化程度太低,清末的高等工业学校并没有培养出毕业生,而且,后来很多专门学校又转变为普通高校。1917年中华职教社成立之后,在黄炎培等人的推动下,中国工业教育的发展开始模仿美国的综合中学,中学阶段的工业教育受到特别重视。工业教育结构转变为初高级工业学校,逐渐聚焦于中学阶段的教育。近代,虽然形成了工业学校、工业补习学校和工业指导三驾齐驱的工业教育格局,但高等工业教育至新中国成立都没有发展起来,最终成为纸上谈兵。

3从大职业主义到“产教融合、工学结合、校企合作”的工业教育思想演进

工业教育的兴起反映了大规模机器生产对劳动力在质量上和数量上的需求。从张謇的“父实业 母教育”到黄炎培的职业教育的社会化发展原则的确定,再到最终形成的“大职业教育主义”,都深深地刻着实业与教育的融合的基因。民国江苏工业教育一直遵循着实业和教育的融合路径,推进着工业教育的改革发展,也把其作为工业教育区别于其他教育类型的本质特征。

民国时期,江苏省为了加强教育和实业的关系,成立了教育实业行政联合会。联合会由江苏省省长、政务厅长、教育厅长、实业厅长和省公署第三、四两科的科长为基本组成人员,另外从江苏省教育和实业界中挑选10人组成。

教育作为国家系统的组成部分,政府是推行教育的主导者。政府通过制定教育宗旨和政策、设立教育管理机构、建立学制系统、创办教育机构等方式发展教育事业。清末的洋务运动推动的教育改革,只是由地方政府强力推动,是一种局部、有限定性的教育改革。改革的成果也只涉及一些洋务学堂,而对当时传统的教育模式几乎没有改变。

民国初期,政府对教育事业的漠视和角色缺失,教育事业的推进者呈现出多样性特征。政府之外,民间社会团体、教会组织、绅商阶层都是推动教育事业的重要力量。早期教会学校因为其具有更强的国际化特征和宗教目的,在经费来源、课程设置和学生服务上更显洋化。民国政府不再视企业和商人为怀疑对象,工商业快速发展,城市中新兴的知识分子和工商阶层扮演社会革新的重要角色。以新兴知识分子、工商阶层和传统绅商组成的民间团体在民国江苏工业教育的开展过程中,发挥了重要作用。

4结语

民国时期在社会中引起广泛共鸣的民主、科学、民生主义、实用主义等思想,就不断影响着工业教育思想的改革。在对传统教育批判的同时,把工业教育的重要性被提到前所未有的高度。在这一过程中,从清末到民国中期对教育的功能与作用的再认识,对传统教育的变革体现出与工业主义相适应的民主化、科学化、实用化的趋势和特征,实现了教育功能从传统的人文精神、道德伦理或心性修养向生产生活及现实经济的转变。随着民生主义思想的发展,工业教育也从富国强兵单一指向,同时融合了向对个人生活能力的培养和就业机会的获得的转变。这些新文化和新思想都促进了对工业教育功能及本质认识的重要突破。但近代中国知识分子阶层依然受着传统文化中伦理纲常的制约,把近代西方依然看作外邦蛮夷。针对新知识以及科学无法形成认同,更加不会轻易接受。虽然有了上海这样的港口城市在吸收西方思想方面首开风气,但是在近代科学技术、新思想等方面的接受程度上仍然有限。

另外,因为时代局限,传统的教育观念、工业观念和人才观念,深深地影响着社会对工业教育的看法,雖然工业教育界大力疾呼,但是这些观念还是束缚着工业教育发展的活动。

今天大众创新、第四次工业革命、工业4.0等思潮依然冲击着工业教育的改革和发展。文凭崇拜等思想也依然限制这工业教育的发展。如何发扬民国时期,通过加速了新思想、新文化的输入,推动了社会的启蒙与革新,引导多种形式的教育实践和探索,同时通过不断的工业教育实践,来修正和完善西方的工业教育理论,推动了江苏工业教育与本土文化、经济的耦合,并最终形成自身的工业教育发展改革的道路。

站在新的历史起点上,今天如何沿着这条道路进一步的扬弃,走出一条新时代的工业教育发展之路是我们需要不断思考的。江苏如何在工业教育发展的速度与质量上寻求一个平衡点,如何有效地将工业教育改革的现实与历史有效的统一起来,如何处理好国外优秀工业教育理论与中国本土化实践的结合,如何应对工业教育理论与实践活动脱节等,都是我们在工业教育改革中必须关注与亟待解决的问题。工业教育改革发展的这条转型之路,现在还没有结束,还需要我们不断探索和完善。

参考文献

[1]吴国荣.中国近代职业教育研究(1866-1911)[D].福州:福建师范大学,2008.

[2]杨近.我国工业化进程与职业教育体系发展的研究[D].上海:上海师范大学,2015.

[3]刘正伟.论江苏教育近代化[J].上海教育科研,2010,(2).

[4]黄炎培.职业教育论[M].北京:商务印书馆,2019.

[5]孙炎,谭雪梅,何适,等.现代职业教育专业建设质量保障体系的优化[J].管理观察,2015,(17).

[6]刘金録.清末两部学制及职业教育发端[J].职业教育研究,2013,(10).

[7]葛道凯.完善现代职业教育体系 彰显职业教育类型特征[J].中国职业技术教育,2019,(7).

[8]黄炎培.江苏职业教育计划书[J].教育与职业,1923,(2).