“张文贵传”民间叙事形态研究*①

范丽敏

( 济南大学 文学院,山东 济南,250022 )

据叙事学和人类学的研究成果,“叙事”是人类的本能行为之一,人类依靠日常叙事沟通信息、交流感情;同时叙事也是一种艺术行为,依据叙事主体、内涵、风格等的差异,“叙事”主要有文人叙事与民间叙事之别。程蔷《民间叙事模式与古代戏剧》一文讨论了“民间叙事”与“文人叙事”的五个不同方面:叙事者身份、发生的早晚、艺术加工的自觉程度、目的和地位,并对民间叙事的价值与意义进行了概括:“民间叙事不仅是文学史、而且是人类文化史的重要组成部分,也是我们了解人类智力和情感的发展,了解人类审美活动机制和规律的良好切入点。”(1)程蔷:《民间叙事模式与古代戏剧》,《文学遗产》2000年第5期。

模式化是民间叙事最本质的特征。程蔷指出:“中外古今、各国各族的民间叙事作品千千万万,数量极夥,研究者分析这些作品,发现许多作品在情节上,人物设置上,意象运用上和结构布局上实际上大同小异,很像从一个模子里浇铸出来似的,尽管具体作品之间细小的差异比比皆是,但有许多基本框架却是反复出现,屡见不鲜,无论中外,亦无论古今,都是如此。于是,人们便把这类框架和模子称为‘模式’,认为民间叙事普遍具有模式化的特征……”(2)程蔷:《民间叙事模式与古代戏剧》,《文学遗产》2000年第5期。吕微指出:“‘趋向于模式化’我认为是民间文学最本质的属性,从而体现了从民间文学研究对象的属性中排除活动主体而趋向于系统规则的内在性意识。”(3)吕微:《“内在的”和“外在的”民间文学》,《文学评论》2003年第3期。民间叙事这一模式化特征一般体现在三个层面:母题、情节模式与结构类型。母题,指在不同文本中重复出现的、表现主题或情节的较小单位或最小单位。它是具体的、客观的、片段的,可以作为一个部件在各体各类文本中反复出现,并与其他部件自由组合,本文称之为“小母题”,相当于社会文化的“语素”;情节模式,是整篇作品情节的提炼,体现的是故事的因果关系,具有一定的结构和长度,可称之为“大母题”,其相当于社会文化的“句式”;结构类型,是民间叙事的深层结构模式,可称之为“总母题”或“元母题”,相当于社会文化的“语法”。

本文以明成化刊本说唱词话《张文贵传》及其同题系列文本为例,探讨民间叙事由小母题到大母题再到总母题或元母题的系统化过程,揭示民间叙事的源流、特点、内涵与功能。

一、层垒的“山贼”母题及本事

在古代说唱、戏曲文学中存在着一种“山贼”母题。其在多个叙事文本中反复出现,形成一种独特的文学景观。这个“山贼”一般叫“静山大王”,至少出现在以下文本中:

明代秦淮墨客《杨家将演义》:“静山草寇杨顺”

宋元小说话本《错斩崔宁》:“静山大王”

宋元小说话本《简帖和尚》:“静山大王”

明成化刊本说唱词话《张文贵传》:“静山君”“静山大王赵太保”

以上4种文本可分为两个文本系统:第一个系统是强盗的代名词,无儿无女,作品包括《杨家将演义》《错斩崔宁》《简帖和尚》;第二个系统是有妻子、女儿,有相对较为复杂的家庭关系,作品为《张文贵传》。

先看第一个系统的3种文本。

《杨家将演义》约成书于明万历年间。该书卷八“文广领兵征李王”写宋神宗朝杨宗保之子杨文广奉命将帅印征西番新罗国,行至甘州,与甘州都指挥使邓海议叙军情:

言罢,忽一骑飞报曰:“杨顺又下山来劫掠,声言今夜要攻破甘州城池。”文广曰:“此又是何贼来到?”邓海曰:“是静山草寇。内有两人,一名杨顺,一名刘青,为贼之首,聚众八千,常下山来掳掠。官军捕捉,屡被杀伤,无奈彼何。”怀玉曰:“待儿先擒此贼来献。”……

怀玉领兵,约行六、七十里,只见道路之中大队小队携男挈女而来。怀玉令军士唤来问之,路人答曰:“静山大王下山劫夺,我们逃走入城避之。”怀玉听罢,催军前进……(4)秦淮墨客校订,周华斌、陈宝富校注:《杨家将演义》,北京:北京出版社,1981年,第302-303页。

此“静山大王”战败归顺朝廷,并且在征新罗国时立了大功,被封为指挥使。

这里的“静山大王”有名有姓,有简单的故事,有具体的朝代背景。

宋元小说话本《错斩崔宁》写南宋临安市民刘贵的大娘子王氏,在丈夫被杀、夫妾陈氏和一卖丝的青年崔宁无辜抵罪后,独自过活不过,其父命家人老王接取她回娘家,路遇“静山大王”:

走入林子里来,只听他林子背后大喝一声:“我乃静山大王在此!行人住脚,须把买路钱与我。”大娘子和那老王,吃那一惊不小……

刘大娘子当日往法场上,看决了静山大王,又取其头去祭献亡夫并小娘子及崔宁,大哭一场。将这一半家私,舍入尼姑庵中,自己朝夕看经念佛,追荐亡魂,尽老百年而绝。(5)程毅中辑注:《宋元小说家话本集》(上册),济南:齐鲁书社,2000年,第262-265页。

在这里,“静山大王”的身份是一名“剪径”者(即强盗),与小说的情节也有较为密切的关联:是他杀了男主角刘贵,拿了那肇祸的十五贯钱,导致了陈二姐与崔宁的无辜被戮(当然昏官的责任也很大);又是他杀了刘大娘子娘家的老王,并夺刘大娘子做“压寨夫人”。而且作者还花了些许笔墨对他的性格做了一定程度的叙述:虽凶狠然良心未泯,在与刘大娘子成亲之后,在刘大娘子的劝说下改恶从善并真心忏悔。

宋元小说话本《简帖和尚》写东京汴梁一和尚因慕皇甫殿直之妻的美色,设计故意当着皇甫的面送“简帖儿”与其妻,果然皇甫殿直中计,怀疑其妻与和尚有染,怒将其送入衙门,其妻含冤不招,役吏为使她招供,从监狱里牵出一个人来拷打以威慑她,这个人又是“静山大王”:

山前行山定看着小娘子生得怎地瘦弱,怎禁得打勘,怎地讯问他?从里面交拐将过来,两个狱子押出一个罪人来……

小娘子见这罪人后,两只手掩着面,那里敢开眼。山前行看着静山大王,道声与狱子:“把枷梢一纽!”枷梢在上,道士头向下,拿起把荆子来,打得杀猪也似叫。山前行问道:“你曾杀人也不曾?”静山大王应道:“曾杀人。”又问:“曾放火不曾?”应道:“曾放火。”教两个狱子把静山大王押入牢里去。山前行回转头来看着小娘子……(6)洪楩编,王一工标校:《清平山堂话本》,上海:上海古籍出版社,1992年,第8-9页。

在此,“静山大王”是一个道具式的人物,没有参与小说的情节,也没有性格描写,仅是作为强盗的代表和象征。

由上可见,一方面,毫无疑问在当时的说唱艺术和文学中,“静山大王”是一位极其有名的强盗,甚至成了强盗的代名词,另一方面关于他的故事在这一文本系统中却渐呈萎缩之势。

再看另一个文本系统的《张文贵传》。

词话《张文贵传》是现存最早讲述张文贵与静山大王故事的较为完备之作,而其口头说唱可能更早。

《张文贵传》首先叙北宋仁宗朝西京河南府溪水县张百万之子张文贵进京赴考,路遇一山:

在路行呈[程]经数日,前边望见一山林。却见此山能高广,岭高绝住过来人。官人见了心思忖,便问行人山甚名。行人见问将言答,官人今且听元[原]因。名号太行山一座,若说交[叫]贤吃一惊。行人不敢高声说,恐怕惊动静山君。山前野鸡常相斗,涧水天河一处流。耳听金童传玉女,月里嫦娥听语音。天涯海角都游遍,何人见此怕人山?山内强人无万数,要过山时会驾云。(7)朱一玄校点:《明成化说唱词话丛刊》,郑州:中州古籍出版社,1997年,第226页。

张文贵因是自己不听爹娘劝告而执意进京,因此怕到此折回惹人耻笑,故只好硬着头皮冒险过山。然后:

行程约有三十里,听得锣声刮地鸣……约有喽啰三十个,截住三人不敢行。喝道一声何处去?须要黄金买路行。官人抬起头来看,旗书大字甚分明。静山太[大]王赵太保,此山便是我为尊。若有行人从此过,须纳金银放你行。若无黄金来买路,捉归山内裹馄饨。(8)朱一玄校点:《明成化说唱词话丛刊》,郑州:中州古籍出版社,1997年,第227页。

张文贵因不肯献出金银,与两个安童被捉上山寨,被搜出黄金白银后,静山大王大怒,杀死了两个安童,并将文贵绑缚于剥皮亭,欲于第二日取心肝下酒,却巧逢“太行山北首”酆都王子生日,来请静山大王与夫人一同赴宴,故文贵的命运得遇转机。静山大王有一女儿,号为“青莲公主”,闻得爹娘外出赴宴,遂“出宫”游玩,偶遇文贵,心生爱慕,遂私与文贵结合。成亲的第二日,恐爹娘归来不允,乃送文贵下山。临行前赠文贵三件宝物——青丝碧玉带、逍遥无尽瓶、温凉盏,和一匹宝马龙驹。文贵进京,夜宿汴梁竹竿巷杨二客店,因晚上试宝,惊动了杨二,被其谋害。杨二凭着这三件宝贝,揭皇榜救了太后,被仁宗封为“八十四州都元帅”,一时威荣无两。青莲公主所赠龙驹因思念文贵,常嘶叫下泪,惊动了天上的玉皇大帝。玉帝遂敕神兵大兴风雨,使埋于杨二客店后园的文贵尸体现出,于是龙驹背上文贵尸体来到开封府包公的大堂上,但因龙驹、死尸皆不能开口说话,包公难以立案,遂退入后堂,与夫人商议,设计诈称有病,从太后那儿借来了杨二所献的青丝碧玉带,救活了文贵,从而得知了案情。又由于杨二势大,包公不得不再次设计——诈称病愈要还愿,请皇帝下旨请满朝文武俱来开封府赴宴,皇帝允奏,包公遂趁机捉住了杨二,审问明白,将其招状呈奏皇帝。皇帝遂令将杨二满门抄斩,并将其所有官职都着落在文贵身上。又命人去太行山请静山大王与青莲公主下山,封官晋爵,并亲自主婚,赐文贵与青莲在开封府内完婚。

在这篇词话里,静山大王虽是占山为王,但局面甚大,其称“大王”,其妻称“娘娘”,女儿称“公主”,其所居称“宫”“殿”,侍女称“嫔妃彩女”,且词话对静山大王的富贵豪华多有铺陈,静山大王的性格亦极其残忍暴烈。

那么,这样一位赫赫有名、屡屡出现在宋元明叙事文学作品中的“大人物”难道是空穴来风?其有无来历?

关于“静山”,查《宋史·兵志》,为宋朝厢兵(宋时军队分三类:禁军,为中央军;厢兵,为地方军队;乡兵)的番号之一,属马军,分领兖、宜二州。其他,步军有“静边(棣)”“静海(徐、淮阳、通)”;水军有“静胜(扬)”“新招静江(邕)”“静海(徐、淮阳、通)”、静江(京西路:陈、蔡、郢。江南路:南安。荆湖路:……。广南路:……。利州路:利)、“静虏(深)”“静淮(蔡)”“静边(棣)”“静虏(赵)”等番号及所领军、州。(9)脱脱等撰:《宋史》卷一百八十九,志第一百四十二,北京:中华书局,1977年,第4651-4669页。考察以上作品中的“静山大王”,似不应出自此“厢军”番号。那么其来历为何?笔者经多方查找,在白寿彝主编的《中国通史纲要》(上海人民出版社1980年版)、齐涛主编的《中国通史教程》“古代卷”(山东大学出版社1999年版)、常征的《杨家将史事考》(天津人民出版社1980年版)中似乎找到了它的来历或曰“原型”。

据以上史著,在五代十国时期,除“五代”和“十国”外,尚有一些边远地带的割据势力,其一为位于陕甘宁之交的以横山为中心的静难军节度使(常征《杨家将史事考》、齐涛主编《中国通史教程》均写为“定难军节度使”)。此静难军节度使为唐末一藩镇,其人为党项族酋长拓跋思恭,在唐末因参加镇压黄巢起义军的战争,“被唐僖宗赐姓李,封为定难军节度使,领有夏、银、绥、宥、静五州之地(今陕北一带),成为一方割据势力”(10)齐涛主编:《中国通史教程》,济南:山东大学出版社,1999年,第272页。,“受封为静难军节度使,世领夏州(今横山县地区),为唐藩镇,并受赐唐室宗姓,至其后人李继迁时代,初事北宋,西败吐蕃,北收甘州回鹘(今河西走廊兄弟民族裕固族即其后裔),实力渐盛,开始自称夏国王,都兴州(今吴忠市一带),叛服不常。其子李德明继位后,仍受宋朝官号,宋皇帝赐以宗姓。德明死,子赵元昊尽并甘州回鹘、突厥、诸羌等部落,逐吐蕃,据有今青海、甘肃、陕西、内蒙古、宁夏五省区交界地带,‘东尽黄河(河套),西界玉门,南接萧关,北控大漠,’于公元1038年(宋仁宗宝元元年),正式脱离宋朝,迁都兴庆(今银川),建元称帝,国号大夏,史称西夏”(11)常征:《杨家将史事考》,天津:天津人民出版社,1980年,第197-198页。。赵元昊称帝后,“即废除合约,以更大的规模向宋帝国发动进攻,成为宋王朝的一大边祸。有宋一代仁宗以后名臣自范仲淹、韩琦以下,为狄青、曹修、郭逵、沈括、韩绛、种师中父子、吴玠兄弟及府州折家,无不从事防御西夏的战事。其中韩琦、范仲淹最为有名,时称‘韩范’。……杨文广初隶韩琦、继隶范仲淹从事防御西夏的战事,共历十年之久”(12)常征:《杨家将史事考》,天津:天津人民出版社,1980年,第198-199页。。

《杨家将演义》中的“静山大王”亦是出现在杨文广父子西征(征西番新罗国李王)之战中,其地在甘州(今甘肃张掖市甘州区)附近,这与历史上西夏的统治地区是吻合的,并云此时为宋神宗熙宁五年即公元1072年。据《宋史·本纪》,神宗“四年春正月丁亥朔,不视朝。己丑,种谔袭夏兵于啰兀北,大败之,遂城啰兀。自是夏人日聚兵为报复计,言者以谔为稔边患不便”(13)脱脱等撰:《宋史》卷十五,北京:中华书局,1977年,第278页。,“三月丁亥,夏人陷抚宁堡”(14)脱脱等撰:《宋史》卷十五,北京:中华书局,1977年,第279页。,“(神宗六年)二月辛卯,夏人寇秦州,都巡检使刘惟吉败之”(15)脱脱等撰:《宋史》卷十五,北京:中华书局,1977年,第283页。等。啰兀,现属陕西省榆林市;抚宁,现在河北省东北部;秦州,现在甘肃省东南部。由此可见,《杨家将演义》中的这位“静山大王”与历史上占据横山一带的“静难军节度使”及其后裔从时间到地理位置都是吻合的。其名称应是由“横山”之音讹及“静难军节度使”之义讹合讹而成。至于“静山大王”名杨顺,应是受宋元小说话本中强盗多姓杨的“惯例”影响所致,如《陈巡检梅岭失妻记》中的强盗镇山虎杨广,《杨温拦路虎传》中的男主角拦路虎杨温,强盗秃尾虎杨青、细腰虎杨达。

可以推测,《杨家将演义》中的“静山大王”就是这样由正史和通俗文艺“联姻”而衍化、变异出来的一个文学形象,其当是最接近于“原型”的。该人物在后世的演绎中逐渐失去了其本来面目,而是变为一个单纯的“强盗”形象参与到故事中去,甚至沦为一个一闪而过的道具,如《错斩崔宁》《简帖和尚》,然毕竟还是给我们留下了一个似可跟寻其踪迹的影子。

而在另一个类型的文本中,静山大王被进一步想象、演绎成一个有妻子、女儿的父亲形象。

在《张文贵传》中静山大王号叫“赵太保”,应是西夏的建立者“赵元昊”的讹称;其局面甚大,称孤道寡,当是与其原型在历史上的确做过皇帝有关;至于地理位置的变异——赵太保占据太行山为王,此太行山位于宋西京河南府(洛阳)至东京汴梁之间,这是为何?当是因为太行山由于地势险要自古以来属兵家必争之地,历史上齐桓公、秦王嬴政、刘邦、曹操、李世民等都曾据太行山而战,而宋太祖、宋太宗在立国后先后亲征北汉,迫使北汉主不得不窜上太行,从此“太行山”就成了说书人口中占山为王者的必上之地,即“盗薮”,如《全相三国志平话》中有刘关张上太行山落草的情节,《大宋宣和遗事》中孙立、杨志等失落花石纲后亦同上太行山落草,尤其在《杨家将演义》中“太行山”更是一个屡次被提到的十分重要的地点。演义开头写宋太祖征后汉,后汉主在敌强我弱的形势下多次欲上太行,云:“孤上太行山去,彼奈我何哉?”(16)秦淮墨客校订,周华斌、陈宝富校注:《杨家将演义》,北京:北京出版社,1981年,第17页。并终上太行山;卷三写随杨六郎镇守边关(佳山寨)的岳胜等闻说六郎因私下三关被诛,于是邀孟良“反上太行山,称为草头天子,部将封为丞相等职,依旧劫掠为生”(17)秦淮墨客校订,周华斌、陈宝富校注:《杨家将演义》,北京:北京出版社,1981年,第123-124页。;卷四写六郎与焦赞等在去三关解救真宗的路上,到太行山寻找已占山为王的岳胜、孟良;演义最后更是以“怀玉举家上太行”结束。可见在《杨家将演义》中,太行山是类似于《水浒传》中的梁山泊一样的地点,故《张文贵传》取正史中占据横山一带的“静难军节度使”的后裔、建立西夏国的“赵元昊”之名及流传于众口的“盗薮”太行山,构成了“静山大王”的基本故事,然后又将此基本故事糅合进了民间读书人赴考遇险的故事套路中去,从而使这一人物获得了长久的生命力。

由上,词话《张文贵传》中的静山大王是由正史、通俗文艺和传说中的相关人物衍化、变异而成的,尤其是应深受《杨家将演义》的影响。

综上,“静山大王”这一母题的衍变循着两条线索:一是由历史原型人物(西夏党项族赵元昊)变为归正的山大王(《杨家将演义》之静山大王杨顺),直至变成一般的山大王,甚至成为无甚故事的山大王的代名词,直至湮没无闻。虽然《杨家将演义》的成书较晚,但是故事流传的早晚却往往与成书时间并不一致。二是由正史上的反叛者——西夏国王赵元昊,因其祖曾为占据在横山一带的“静难军节度使”而变为文学作品中残忍暴虐的山大王——“静山大王赵太保”(《张文贵传》),这大概与当时宋室与西夏的多次战事及百姓深受其害、对其恐怖的印象有关,在这条线索中,“静山大王”这一母题由于加入了一条具有生命力的情节模式——士子赴考遇险而获得了长久的生命力,虽然在其后续衍变过程中其真名逐渐消失,但“母题”却恒久流传。

由上,“静山大王”这个“山贼”母题在民间叙事中经历了由历史人物到文学人物(有分化)再到成为一个稳定的母题(人物)的衍变;而使其成为一个稳定的母题的关键在于能否融入一种有生命力的情节模式,否则其就会慢慢消亡,直至最后仅能留下一点印记供人遐想。

二、“灰小伙”情节模式的播散(18)“播散”一词作为一个文学批评术语当由金克木首创。见金克木:《文艺的地域学研究设想》,《读书》1986年第2期。

“张文贵”故事很早就有流传。明阙名撰《录鬼簿续编》列有“《三件宝》:‘宋仁宗御断六花王,包待制智赚三件宝’”(19)钟嗣成等:《录鬼簿(外四种)》,上海:上海古籍出版社,1978年,第115页。,明朱权撰《太和正音谱》列有《智赚三件宝》(20)钟嗣成等:《录鬼簿(外四种)》,上海:上海古籍出版社,1978年,第152页。。因朱权是明初人,所以此《智赚三件宝》很可能是元代无名氏创作的杂剧作品。学者判断,此作所叙与词话《张文贵传》“当为同一故事”(21)周启付《谈明成化刊本“说唱词话”》云:“《张文贵传》……述张文贵因献三件宝求官被害,包公诈病赚宝救还事,与失传之元无名氏杂剧:《包待制智赚三件宝,宋仁宗御断六花王》当为同一故事。‘六花王’即唱本中之‘静山王’(有五花旗号,后仁宗封为无忧王者)。”(《文学遗产》1982年第3期)。由于已经失传,具体的情节我们无从得知,但是这说明“张文贵”故事很早就已存在。

目前所见,在其后续的文本中,当以明成化刊本说唱词话《张文贵传》为最早。明成化刊本说唱词话于1967年被发现后,1973年由上海市文物保管委员会、上海市博物馆以《明成化说唱词话丛刊(十六种附白兔记传奇一种)》为名影印出版,后又重印两次,此外还有朱一玄的校点本《明成化说唱词话丛刊》(中州古籍出版社1997年版)。对于这批词话的产生年代,一般认为系宋元旧作,至少也离宋元旧作不远。(22)蔡一鹏从唱词的句式、开篇的引子以及词话名目的别称等几个方面入手进行论证,指出:北京永顺堂刊印的这一批“词话”,很可能是宋元间流传下来的“陶真”唱本。详见蔡一鹏:《疑〈明成化刊本说唱词话丛刊〉系“陶真”唱本》,《漳州师范学院学报(哲学社会科学版)》2009年第2期。对于其中的《张文贵传》,周启付《谈明成化刊本“说唱词话”》云:“《张文贵传》无出版地与刊刻年代、扉页虽存仍无,扉页版式亦与永顺堂所刊他种词话不同,可能为另一书坊所印。……且所用词语有宋元遗风,如称词话为‘词文’、‘因缘’,(见卷上:‘莫唱大王多风采词文听唱好因缘’,‘前本词文唱了毕,听唱后本事缘因。’)这都是早见于文献记载的,因此《张文贵传》成书年代亦较早。”(23)周启付:《谈明成化刊本“说唱词话”》,《文学遗产》1982年第3期。

此后,此题材的系列文本蔚为大观,包括说唱文学(含词话、宝卷)、戏曲(主要为地方戏)。宝卷与地方戏有很多大同小异的文本,为了避免由于文本的无限扩大而使问题的讨论无法有效展开,本文主要选取以下文本进行讨论:

1.《张文贵传》(明成化刊本说唱词话)

2.《刘文英宝卷》上下集(24)阙名:《刘文英宝卷》,上海:上海文益书局,1924年。有上下两卷,16开本。文前有两幅插图,一幅绘包公、宋仁宗、刘文英像,一幅绘刘文英父母刘百万、黄夫人与包公夫人李夫人像。共28页,每页15行,竖排,有白有唱,以唱为主,唱词七字句居多,有少量十字句。车锡伦编著《中国宝卷总目》(北京燕山出版社,2000年)0640条著录。

3.《玉带记》(《湖北地方戏曲丛刊》88《阳新采茶戏》)(25)本文所据湖北地方戏皆出自《湖北地方戏曲丛刊》,1950—1990年代分别由湖北人民出版社、湖北地方戏曲丛刊编辑委员会、湖北省戏剧工作室编印。各册“编印者的说明”云:“《湖北地方戏曲丛刊》所编剧本,大多是传统剧本的原本,在内容上未作改动”;“前言”云:“本集所编印的传统剧本,供作内部参考,因此在内容上未作改动,只改正了错别字和个别不通顺的或不堪入目的字句”。

4.《二龙山》(《湖北地方戏曲丛刊》58《黄梅采茶戏》)

5.《平顶山》(《湖北地方戏曲丛刊》48《东路花鼓》)

6.《张文贵解宝》(又名《三宝记》,《湖北地方戏曲丛刊》83《提琴戏》)

7.《余家寨》《紫金杯》(《湖北地方戏曲丛刊》72《柳子戏》)

8.《双凤山》(《湖北地方戏曲丛刊》47《湖北越调》)

9.《二龙山》(《山东地方戏曲传统剧目汇编》之《柳琴戏》第4集)(26)本文所据山东地方戏皆出自《山东地方戏曲传统剧目汇编》,1980年代刊印,其来源为山东省文化局戏曲工作组(后改为戏曲研究室)自1954年起所挖掘、抄录的剧目,因历史原因当时未能刊印。1980年代“重新组织力量,校订刊印,作为内部交流。以供戏曲创作与研究工作者参考,并为后世存留一份艺术遗产”,“校订工作除订正口传错讹之处,余皆保留剧本原貌”。

10.《三宝山》(《山东地方戏曲传统剧目汇编》之《蹦蹦戏》(即后来的吕剧)第3集)

11.《于家山》(《山东地方戏曲传统剧目汇编》之《山东梆子》第5集)

之所以选取以上作品,是因为前三个作品相似度较高,把它们放在一起比较,有利于说明民间叙事的流变线索与特点、规律;后面的作品一类属于湖北地方戏,一类属于山东地方戏,就目前所能见到的文本而言(有很多地方戏文本至今未整理出版,难以寓目),该情节模式在这两个地域作品较多,一定程度上能够形成较为细密的文本链条,再是从地域看,一南一北,以便对同一情节模式在南北地域的流变关系进行展示和说明。

通过对上述“张文贵传”系列文本故事内容的考察,我们发现,其所写的是一个读书人经过种种波折终于意外地获得婚姻、财宝与功名的故事,据此可称之为“灰小伙”情节模式。在这个“灰小伙”总体情节模式下又可分为一系列“主模式”和“次模式”。“主模式”指的是众文本在主干情节上有着大致相似的情节与走向:男主不顾家人劝阻赴考——高山遇劫——绝处逢生(山大王去赴宴,女儿或妹妹搭救)——得婚姻与异宝(女儿或妹妹求婚、赠宝)——山大王与女儿或妹妹发生龃龉或反目——男主落店,演宝遇害——凶手冒名顶替——复活,伸冤,团圆。这些情节单元在各文本中反复出现,形成了稳定的、对故事走向起主导作用的情节模式,我们可称之为“主模式”。其次,在主模式之下,还有一些稳定出现的,但对故事走向不起主导作用的次要情节模式,我们可称之为“次模式”。

为了探考此“灰小伙”情节模式的文本流变,我们对“主模式”与“次模式”分别以相应的字母进行标识:主模式以ABCDEFGH表示,次模式是在ABCDEFGH下以A1、A2……B1、B2……表示。

A男主前去赴考

A1男主系父母广行善事而生,与女主系金童玉女下凡。

A2男主向父母或妻子辞行(妻子对丈夫浓情蜜意,千方百计挽留)。

B高山遇劫

B1山大王兄妹是忠良之后,被满门抄斩时逃离京城,占山为王,有夺位之志。

B2山大王兄妹是金刀老祖的徒弟或是“仙家门徒”。

B3山大王正要取男主心肝下酒,千钧一发时刻,邻山(北首或后山或东山等)的山大王来请其去庆寿或议事或分赃。

C绝处逢生

C1山大王女儿或妹妹对男主一见钟情。

C2山大王女儿与男主同年同月同日生。

C3 山大王女儿或妹妹的丫环假装大王,吓唬看守男主的喽啰或先行等。

D得婚姻与异宝

E山大王与女儿或妹妹发生龃龉或反目

E1山大王女儿或妹妹与山大王反目,杀死山大王(逃到另一座山上继续占山为王)。

E2山大王妹妹与山大王(最终)和平解决分歧,兄妹分家,各占一山为王。

E3山大王女儿或妹妹女扮男装逃走,或男主离山的同时,安排山大王妹妹女扮男装去家乡投奔自己的父母。

F男主落店,演宝遇害

F1客店主或凶手将男主灌醉勒死。

F2客店主或凶手用毒酒毒死男主。

F3把男主尸体埋在后园或花园或后菜园井内,上面种树以镇魇。

F4客店主妻子善良,劝阻丈夫,却被丈夫诬陷对男主有意。

F5客店主妻子心中不安,祭奠男主。

G凶手(多是客店主)冒名顶替得官

G1皇帝前一次或前两次封官,凶手(冒名顶替者)不肯谢恩。

G2皇帝给凶手找四个保官,其中之一为包公,包公因相出凶手不像好人而拒绝。

G3太后愤而自作凶手保官。

H复活,伸冤,团圆

H1白马嘶鸣为主人叫屈,惊动玉帝,天降风雨,男主尸体现出,为白马驮去开封府。

H2包公晓告白马:若真有冤情就“大吼三声”“正走三步”或点三下头、大叫三声。白马照做。

H3包公问计于夫人,夫人说除非死尸复活才审得该案。

H4包公受启发,假称自己得病,让夫人李氏进宫去借碧玉带以救男主,太后恼恨包公不肯做保官而拒绝。

H5皇帝为表歉意,差医官(御医)去为包公诊病,为防医官看出破绽,包公让夫人或门官称自己不能与医官觌面,于是医官只好隔窗悬绳把脉,医官见包公“脉息俱无”,以为其将死,被吓走。

H6包公再让夫人进宫去借碧玉带,太后仍不肯,皇帝说明包公对社稷的重要性,并以死相逼,才借出。

H7包公用碧玉带救活男主。

H8 包公用自有宝贝救活男主。

H9女主与儿子向朝廷发出挑战,索要男主。

H10男主被封赠,并与妻子、父母团聚。

对应于前文的11个文本,各文本的主模式都是相同的,说明它们属于同一个文本丛,而次模式相异之处较多。其中,作品1、2、3情节相似度最高,1与2重复17次,2与3重复21次,1与3重复13次;而4-11相互之间相似度高,尤其是8和9,说明它们属于主模式相同条件下的另一个文本系统,即以上11个文本可分为两个文本系统:1-3为一个文本系统,4-11为一个文本系统。

(一)第一个文本系统

1.在第一个文本系统内,除去1、2、3相同的次模式,C2、G2、G3、H1,2与1相重复,而3却没有,这说明当是2因袭的1;而2与3情节重复达21次,又说明3当是改编自2,即词话→宝卷→地方戏。

除了以上次模式的互相因袭,在具体的文字上,1与2、3也多有相似之处,再次证明了它们之间具有密切的亲缘关系(见表1)。

表1 《张文贵传》《刘文英宝卷》《玉带记》三文本比较

通过以上文字比对,可发现作品3和2不仅情节重复率高,而且文字相似度相对也较高,说明3当据2改编。

2.作品2独有,而1、3皆没有的情节——A1:

男主系父母广行善事而生,与女主系金童玉女下凡。

这也许是受南戏或傩戏“刘文龙”等的影响。旁证如下:

首先,“刘文龙”是宋元以来流传最广的戏曲文本丛之一,《永乐大典戏文目录》列戏文33本,中有《刘文龙》(戏文九,卷一三九七三),(27)钱南扬:《戏文概论·剧本第三》,上海:上海古籍出版社,1981年,第74页。《南词叙录》“宋元旧篇”著录南戏65种,其中有《刘文龙》,(28)钱南扬:《戏文概论·剧本第三》,上海:上海古籍出版社,1981年,第74页。《九宫十三摄谱》有《萧淑贞祭坟重会姻缘记》,原注:“一名《刘文龙传》”。(29)钱南扬:《戏文概论·剧本第三》,上海:上海古籍出版社,1981年,第97页。而“刘文英”与“刘文龙”比较相似,尤其是在口头传播过程中。

其次,傩戏《刘文龙赶考》演述刘文龙因其家七代行善,所以玉皇大帝准其为“天榜状元”,且其妻萧氏本是“蓬莱仙女,思凡堕落人间,故有十八年之苦”。 (第三出“出玉帝”)(30)王兆乾等搜集编校:《贵池傩戏》,朱恒夫主编:《中国傩戏剧本集成》,上海:上海大学出版社,2016年,第35页。而《刘文英宝卷》开篇亦宣因文英父母广行善事,感动玉帝,才使其得子,并与下凡的玉女所投生的青莲公主结姻,最后又同归仙界。

第三,词话、南戏、傩戏、地方戏的读书人多叫“X文X”,如见于词话的读书人有张文贵、袁文正,见于南戏、地方戏的有刘文龙、袁文正、何文秀、高文举等,见于傩戏的有刘文龙、章文显(章文选)等,连包公也叫包文正或包文丞(拯)。

因此,《刘文英宝卷》与《玉带记》中的“刘文英”极有可能是借鉴了南戏、词话中的“刘文龙”,或者“袁文正”。而《刘文英宝卷》《玉带记》中的山大王叫“陆林”,也可能是受《张文贵传》之山大王被称为“静山君”的影响。此种现象正如李永平所说:“在细节转换上,长期传播的故事由于记忆的选择,不熟悉的或相对不熟悉的名字立刻转换成更加熟悉的名字。”(31)李永平:《三种“包公错断颜查散”故事的变异与传播规律探讨》,《社会科学家》2012年第9期。

由上可推测,在俗文学的流变过程中,一个故事对另一个故事进行模仿时,还会受同一文艺生态内其他作品的沾溉、影响。这当是俗文学发展流变的规律之一。

3.作品2、3有,而1没有的情节有E1、F4、F5、H2、H9,即相对于1来说,这几个情节属于2、3新增的情节。

新增的这几个情节表现的是山大王父女之间的冲突、店主夫妻之间的冲突、包公与太后的冲突、女主及其子与朝廷的冲突,再加白马驮尸到开封府后的一个细节,其目的当是为了增加戏剧性和强化细节(白马告状),属后衍文本对前文本的增饰。

(二)第一个文本系统与第二个文本系统的区别

第一个文本系统与第二个的最大区别在于有无包公夫人李夫人的出场,从而有无李夫人两次进宫借玉带及皇帝差御医到开封府为包公诊病的情节。为什么第二个文本系统删掉了李夫人借玉带的相关情节?这当与“宝物”的衍变有关。

词话《张文贵传》中包公救活张文贵的宝贝是青莲公主赠给张文贵、后又被凶手献给皇帝的碧玉带,明成化刊本其他词话如《包待制断歪乌盆传》《包龙图断曹国舅传》《师官受妻刘都赛上元十五夜看灯传》皆无包公借助宝贝让受害者起死回生之事,尤其是《包龙图断曹国舅传》,男主袁文正被人用麻绳勒死、三岁儿子被打死,按说最后应该让他们还魂才结局圆满,然而结局却是:“(包公)谢恩已了回归府,便叫随行手下人。可台[抬]父子尸身去,当时烧休莫存留。相公便叫张氏女,你今稳便转家门。送你盘躔[缠]金共宝,□□□□便回呈[程]。”(32)朱一玄校点:《明成化说唱词话丛刊》,郑州:中州古籍出版社,1997年,第222页。据此推测:可能词话成书时,除了《张文贵传》中的张文贵有获赠自青莲公主的宝贝,皇帝和包公还都没有能够令人起死回生的宝贝。大约到了明代,明传奇《袁文正还魂记》(33)佚名撰:《袁文正还魂记》,古本戏曲丛刊编刊委员会编:《古本戏曲丛刊二集》,北京:文学古籍刊行社,1955年。与《包龙图断曹国舅传》属同一故事的不同文本,最后的结局已是包公向皇帝借来温凉帽,救活了男主袁文正而使夫妻重聚。后来到了地方戏中,包公或向皇帝借,或自有,已有很多宝贝能够让受害者起死回生。所以,李夫人进宫借宝的情节在各地方戏中也就不必再出现了,这样一方面可以集中演述包公与凶手的斗争,另一方面也显示了包公故事越传越奇的趋向——具有日断阳夜断阴的本领,及拥有令人起死回生的多种宝贝。

(三)第二个文本系统内部的关系

第二个文本系统与第一个文本系统相异的一些情节,皆不属于决定故事走向的关键情节,应当是在长期流传的过程中,受其他戏曲、说唱的影响而致,诚如李永平所说的:“源故事中的一些定量的细节在再现时可能会减弱或遗失,如故事发生的地名、主人公的姓名、明确的数字等,但许多定性的细节会得到展开,原本简单的人物行为可能衍生出许多丰富的动态变化。这些变化倾向于更加夸张,并且可能多次反复。”(34)李永平:《三种“包公错断颜查散”故事的变异与传播规律探讨》,《社会科学家》2012年第9期。故在此不再一一讨论。

第二个文本系统内湖北越调《双凤山》情节最为丰富,山东柳琴戏《二龙山》在现知文本中,与其最为接近。湖北越调“可能为山陕梆子流变为汉调西皮的过渡声腔”(35)王俊、方光诚:《湖北戏曲声腔剧种研究》,北京:中国戏剧出版社,1996年,第90页。,比上举湖北阳新采茶戏、黄梅采茶戏、提琴戏、东路花鼓流传地域广,与其他文本的交流充分,所以其借鉴或发展出的次情节模式最为丰富。而湖北越调又“与山陕梆子有渊源流变关系”,流行地区有“上五府”“下五府”之说,其中“下五府”包括豫南邓县、南阳、唐河一带,(36)王俊、方光诚:《湖北戏曲声腔剧种研究》,北京:中国戏剧出版社,1996年,第90、91页。而山东与河南毗邻,戏曲剧种与剧目受河南影响较大,所以山东柳琴戏《二龙山》和湖北越调《双凤山》的相似度较高,当有剧种扩散范围与地缘临近两方面的原因。

综上,我们可以发现情节模式的两个特点:一是具有层垒性,其主情节模式基本保持不变,而次情节模式往往会受同一文艺生态内的其他作品的影响;二是具有极大的稳定性,同题(“事”)文本往往绵延不断,从根本上说,这当是由古代社会结构的稳定性造成了文化上的习得性、而文化上的习得性又保证了情节模式(故事)的传承性所致。

三、“解厄”结构的功能与意义

普罗普通过对俄罗斯“神奇故事”(童话)的考察,认识到该类故事具有双重特性:“一方面,是它的惊人的多样性,它的五花八门和五光十色;另一方面,是它亦很惊人的单一性,它的重复性。”(37)[俄]普罗普:《故事形态学》,贾放译,北京:中华书局,2006年,第18页。以此考察“张文贵传”系列文本,其正具有这样的特征。文学艺术除受社会外部条件的影响外,其“意义”大多存在于“内部”,因此,本部分拟运用结构主义叙事学理论,从“内部”关系出发,对其结构与价值进行深入考察。

结构主义最初是从瑞士语言学家索绪尔的《普通语言学教程》中衍生出来的,后来人们把它引申到对文学作品的评价。结构主义叙事学倡导从共时性的角度探讨故事讲述的模式及模式之下内蕴的深层结构,从而达到对某种共同的文化精神或心理即“价值”的认识。在这方面格雷马斯是颇有成就的学者,他提出的“行动元”概念和“符号方阵”理论不失为一种操作性很强的结构解析理论与方法。

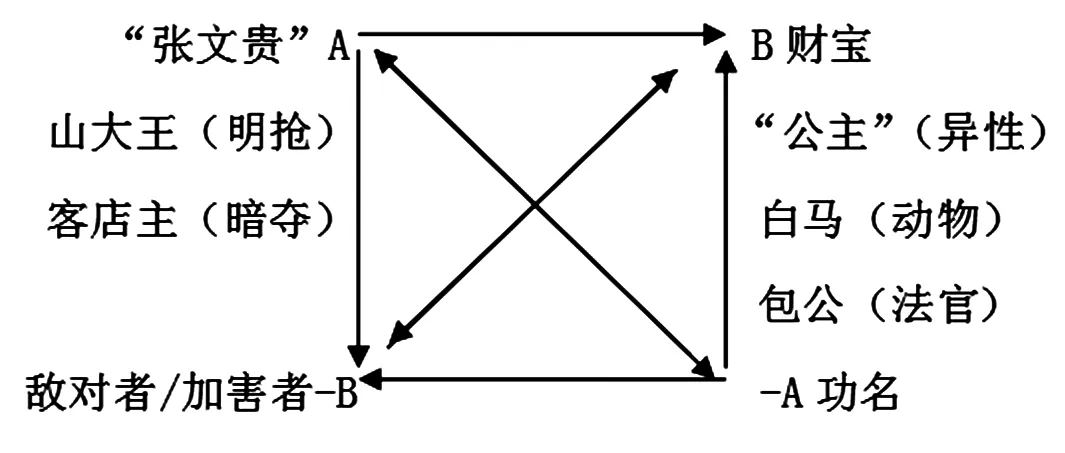

格雷马斯在其经典著作《结构语义学》(1970)一书中,在研究人物关系时提出了“行动元”的概念。这个概念是一种结构单位,用于标明人物之间、人物与客体之间的行动关系。他把6种行动位划分为3种相互对立的行动元模式:主体与客体、发送者与接受者、帮助者与敌对者。格雷马斯认为,前两组对立是基本的语义结构,他们之间的相互关系即矛盾或合作、斗争或妥协,可以形成故事的基本结构模式。第三组对立通常出现于较为复杂的叙事中,他们起到希望、帮助或阻挠目标得以实现的作用。(38)参见胡亚敏:《叙事学》,武汉:华中师范大学出版社,1994年,第147页。以此来观照“张文贵传”系列文本,其各项行动元如下:

主体——“张文贵”(表面的主体、实际的客体:被害者、被帮助者)

客体——功名

发送者——宝物

接受者——张文贵

帮助者——“公主”(异性,大胆解救主体,并给予主体爱情、珍宝)、白马(忠诚、勇敢的动物)、包公(公正、勇敢、机智的法官,冒险、巧妙地惩罚罪犯)

敌对者(加害者)——山大王、客店主

同时格雷马斯还以雅各布逊的二元对立原则为基础,借鉴亚里士多德逻辑学的方阵形式,提出了“符号方阵”理论,如下图所示:

在这个符号方阵中,共有6组二元对立关系——A与B、-A与-B、 A与-B、-A与B、-A与A、-B与B。(39)参见胡亚敏:《叙事学》,武汉:华中师范大学出版社,1994年,第180-181页。

以此“符号方阵”来表示“张文贵传” 系列文本人物与主客体之间的关系则如下图所示:

首先看“行动元”中的人物所表现出的文化意义。

在这6组对立统一的关系中,“张文贵”是核心,一切人物和事件皆围绕其展开,然而其却不是一个有个性的人物,而是一个“功能”性的人物,是一种身份。在该系列文本中,他可以叫张文贵(词话《张文贵传》、黄梅采茶戏《二龙山》、湖北提琴戏《张文贵解宝》、湖北越调《双凤山》、山东柳琴戏《二龙山》),也可以叫刘文英(《刘文英宝卷》、湖北阳新采茶戏《玉带记》),也可以叫李志珍(湖北东路花鼓《平顶山》)、李子英(湖北柳子戏《余家寨》《紫金杯》)、李志英(山东梆子《于家山》),等等。其他人物,如山大王、公主、客店主、包公,也都一样,都是功能性的。

然而,缺乏个性的人物亦并非没有意义,而是有着很强的文化意义。刘毓庆指出:“越是程式化的东西, 越具有文化意义, 因为它是在一定的文化氛围中, 在心灵的觉解、体悟、接受、传播中形成的心理模式。”(40)刘毓庆:《古代文学的第三重世界》,《文学评论》2003年第3期。只不过他的这个“意义”主要由人物相互之间的关系所决定,系“功能”上的意义。在《张文贵传》中,“张文贵”的身份是一个前去赴考的读书人,从其遭遇的一系列故事来看,其是孱弱的——与山大王比,显得无能;与黑店主相比,显得幼稚;其不如“公主”慷慨、有本领;更比不上包公的足智多谋与刚正;连他唯一的本领——写文章,在作品中也没有用上。他最后获得功名靠的是“公主”所赠的无价之宝,也就是说他本身“存在”的价值与意义已被民间叙事的话语体系给解构掉了,只剩下了一个“身份”,成了一种象征。无独有偶,除《张文贵传》外,明成化刊本说唱词话中,还有3个以读书人为主角的作品——《包待制断歪乌盆传》《包龙图断曹国舅传》《包龙图断白虎精传》,读书人分别是杨宗富、袁文正、沈元华。在作品中他们无一例外都是被害者、被迷惑者,或者失去了生命,或者作为文士被黜落,失去了科考的资格。可以说,他们的身份标签是被动的、需要帮助的、容易被害的一种人物,其中当然也暗含了叙事者对读书人的一种贬低的态度,然而之所以还仍以读书人为主角,是由于读书人身份的高贵及对其一旦科考成功所带来的荣誉与利益的欣羡。这是民间叙事对读书人的一种常见的矛盾态度。这种态度也可以从其他人物身上得到反证。明成化刊本说唱词话共有13种作品,除以文士为主角的以上4种外,还有3种是以武将为主角,他们是花关索(《花关索传》)、石郎驸马(《石郎驸马传》)、薛仁贵(《薛仁贵跨海征辽故事》),他们都是有本领的英雄,战无不胜,力挽狂澜,建功立业。作者对他们是赞扬的。这种对文武的不同态度正是靠体力生存的民间社会的基本态度。

其次看“行动元”所体现出的结构与价值。

一是其表层结构为“灰小伙”奇遇记式结构。张文贵们作为读书人,求取功名是其身份使然,在古代社会属普遍现象。其在求取功名的过程中先后有各种奇遇:被山大王绑上高山要剜心下酒,眼看就要性命不保,山大王恰被人请去;山大王女儿或妹妹出来游玩,恰遇“张文贵”,不仅予以解救,还与其结姻并赠宝;“张文贵”携宝进京,眼看好事将近,却被黑店主谋害并夺宝;眼看就要沉冤深埋,不料又得白马告状、包公洗冤,最后功名、婚姻双全。主人公在求取功名过程中的种种奇遇记式的经历,表达了大众对“赴考”这一古代社会人们实现自身价值的最受推崇行动的好奇与想象,及对财色、功名的渴望。

二是其中层结构为对科举、功名的解构:主人公要去追求功名——主人公得宝、失宝、再得宝——主人公因宝获得功名。在这个过程中,使主人公获取功名的不是才学,而是偶然得到的宝物,如果去掉当中的宝物一环,则主人公的功名能否实现是未知的,这表达了底层民众对科举的认知:偶然;与财宝有关。此是对功名的物化、矮化,是对真正功名的解构。

三是其深层结构为西天取经式的“遇厄——解厄”结构:主人公不顾父母或妻子的阻拦前去赴考——遇厄(山大王:夺财与命)——解厄(山大王女儿或妹妹:挽救生命、许以婚姻、赠以珍宝)——再遇厄(客店主:夺宝与命)——再解厄(包公:惩恶扬善)——实现理想(功名与婚姻)。即主人公在求取功名的过程中遭遇了种种磨难,最后由聪明、正直的法官辨别真假、惩恶扬善、匡复社会正义,满足了大众善恶有报的心理需求。这种解厄模式是人类社会的成年时代对社会性苦难的认识,从其所取得的效果看,等于是一种“文学超度”“艺术超度”。这当反映了文学艺术与文化在“功能”上的同构关系,即文化具有疗救作用,文学亦是如此,二者在深层结构上是一致的,所以明清很多宝卷即由小说、戏曲改编而来。由于这种模式符合人们普遍的精神期待,所以能够久盛不衰,与耽淫亡身叙事、考验叙事、寻找叙事、斗法叙事等共同构成了民间叙事的多种文化类型与精神类型。

总之,结构主义叙事学就是这样通过对作品的内在要素,包括人物、情节、环境的组织原则即叙事语法的探讨来把握叙事文本的结构规律,从而发现其价值与意义的。

以上以《张文贵传》系列文本为考察对象,通过对其母题、情节模式与结构的考察,由小到大、由浅入深地探讨了民间叙事的形成、播散及(深层)结构,由此我们发现民间说唱与戏曲称得上是古代“中华文明共同体”书写的一个重要组成部分,它通常通过稳定的叙事模式实现文化(基因)的传承与记忆,具有娱乐、社会整合、文化记忆与宗教信仰等多项功能,因此对民间叙事的文化研究将是一个值得进一步挖掘与开拓的领域。