周树人金石学研究的尝试与限度

——以其考碑为中心*

朱文健

( 山东师范大学 文学院,山东 济南,250014 )

从“钞古碑”到通过《新青年》进入“五四”文坛成为“鲁迅”,这是周树人个人生命史上的一段经典叙事。学界对此已多有论述。与“文学者”“思想者”相比,那个“钞古碑”的“金石学者周树人”似乎是一个较少为当今学人所体认、感知的形象。如果承认从金石学者周树人到文学家鲁迅是一个过程,而有多种因素促成了这个转变,那么从严格意义上来说,进入“五四”文坛与放弃“钞古碑”其实应该算作两件事。

周树人为何没有继续他的金石学事业?他做了何种尝试,又遭遇何种困境?学界至今尚无人进行专门研究,这无疑是一种缺失,有必要进行分析并补足。本文重审其考碑之旅,力图从金石学内部的专业逻辑解释这些问题。

一、购阅并抄录金石拓片及书籍的周树人

最早透露周树人与金石学关系的正是他自己。在《呐喊·自序》中,他回忆道:

S会馆里有三间屋,相传是往昔曾在院子里的槐树上缢死过一个女人的,现在槐树已经高不可攀了,而这屋还没有人住;许多年,我便寓在这屋里钞古碑。客中少有人来,古碑中也遇不到什么问题和主义,而我的生命却居然暗暗的消去了,这也就是我惟一的愿望。夏夜,蚊子多了,便摇着蒲扇坐在槐树下,从密叶缝里看那一点一点的青天,晚出的槐蚕又每每冰冷的落在头颈上。(1)鲁迅:《呐喊·自序》,《鲁迅全集》(第1卷),北京:人民文学出版社,2005年,第440页。

《呐喊·自序》这篇文章作于1922年12月3日,是“五四”后期的作家鲁迅对民国初期“钞古碑”的周树人的追忆,其后就是“金心异”(钱玄同)与他的关于“钞古碑”功用的对谈以及广为人知的“铁屋子”比喻。那么,事实果真如鲁迅所说的,“钞古碑”的“惟一的愿望”只为使生命“暗暗的消去”吗?回忆是有选择性的。这种以今日之我否定昨日之我的叙述,本身即体现出一种取舍,而非完全可信的事实陈述。对此,周作人提供了另一种解释:

抄碑的目的本来也是避人注意,叫袁世凯的狗腿看了觉得这是老古董,不会顾问政治的,那就好了……他的抄碑的起因既然如此,那么照理在袁世凯死后,即是从民国五年下半年起可以停止不再抄了,可是他还是继续抄下去,在民国九年给《新青年》写稿之前,他所忙着写的差不多就是碑文或是碑目。这是什么缘故呢?因为他最初抄碑虽是别有目的,但是抄下去他也发生了一种校勘的兴趣,这兴趣便持续了好几年,后来才被创作和批评的兴趣替代了去。(2)周遐寿:《抄碑的方法》,《鲁迅的故家》,上海:上海出版公司,1953年,第410页。引文中的“民国九年”原文有误,应为“民国七年”。

周作人几乎完整见证其兄“钞古碑”的后半段,他所说的话应该是接近真相的。而要尽可能真实地再现周树人“钞古碑”的相关状态,还可以结合可靠的材料,运用细节还原的手段,进行合逻辑的考察。

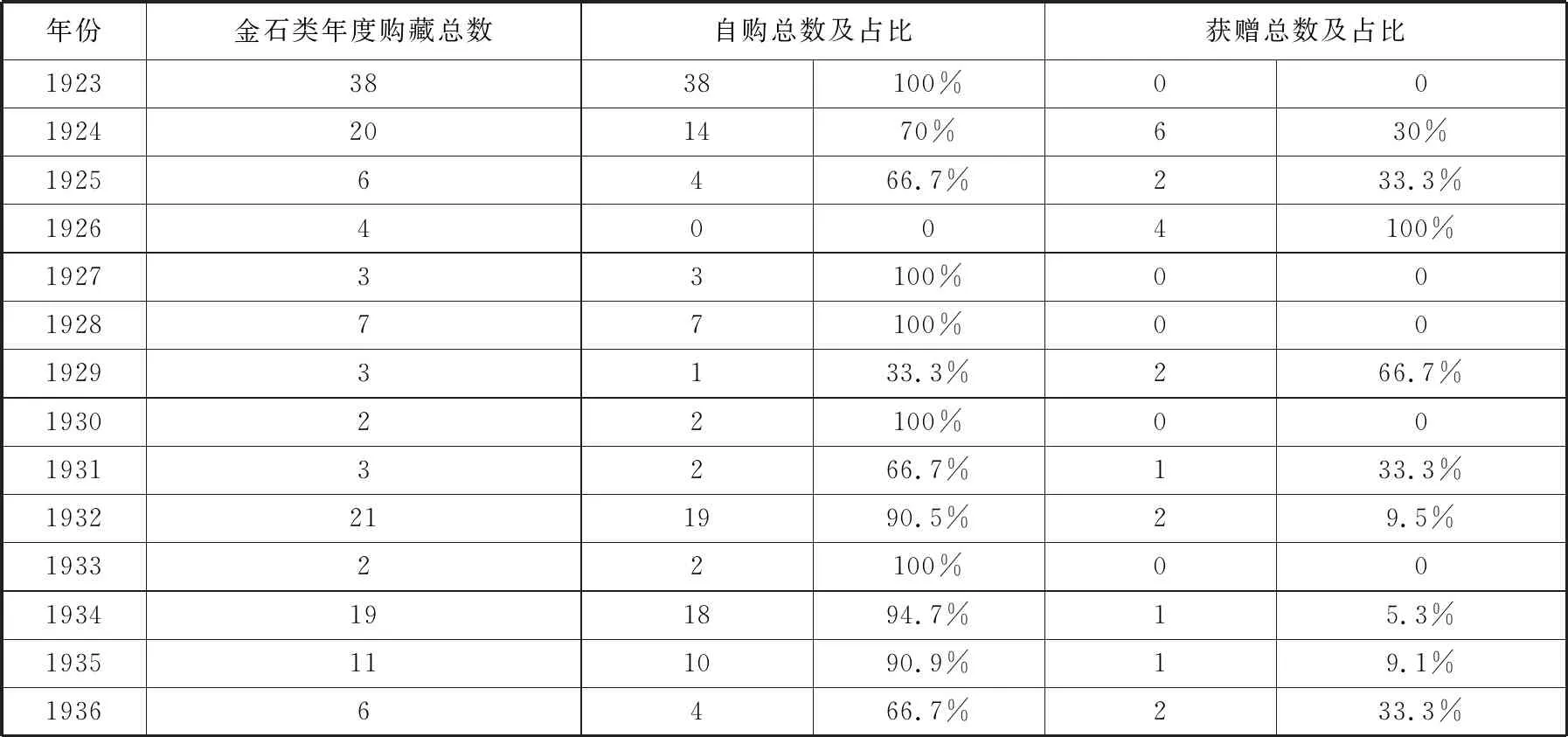

1912年5月5日,教育部职员周树人随部迁至北京。在北上途中,他曾于4月28日购得“鬼灶拓本一枚”;到北京后,于6月26日因工作之便购得北京孔庙的“石鼓文并音训拓本十二枚”;29日又购入清代孙星衍《京畿金石考》一书,但此时的他尚无意于金石收藏及钻研。此后两年里,他虽曾得到一些金石拓片及金石学著作,也均非刻意搜购。如:1912年12月1日由季自求赠予《大隋开府仪同三司龙山公墓志铭》1枚、《大秦景教流行中国碑》暨碑额、碑侧共4枚;1913年1月28日由钱稻孙赠予唐末前蜀贯休所作的《十六应真象》石刻拓本16枚;4月5日向人“索得”《越中古刻九种》石印本1册,因该书作者是会稽同乡,他以乡邦文献的缘故收藏此书;9月5日由杨莘士赠予《诸葛武侯祠堂碑》1枚;9月11日由胡孟乐赠予山东《武梁祠画像》石刻拓本10枚;12月14日自购《虞世南汝南公主墓志铭》1册、初拓虞书《东庙堂碑》1册,结合当日所买其他书籍,可推测他将此二书作为书法作品购入;1914年4月4日购得《两浙金石志》12册。直到这年年底,周树人才开始有意大规模、长时间搜购金石拓片及金石学著作:12月20日购得《泰山秦篆二十九字》等“石印汉碑”4种4册;27日购得《明拓汉隶四种》《刘熊碑》《匋斋藏瘗鹤铭》等碑帖5册;30日购得《黄小松藏汉碑五种》5册。此后购得/获赠金石类拓片及书籍(3)“金石类”包括碑铭、墓志、造像、砖文、瓦当、研究专著等。此外,在统计中,以确切题名为种数依据,故1917年1月9日的“隋讳珉墓志一枚”是一种,3月18日的“龙门全拓大小乙千三百二十枚”(按,1320枚)也是一种。数量统计如下:

表1 周树人购藏金石类拓片、书籍数量统计

续表1

结合上表可知,周树人购买金石拓片、书籍经历了三个阶段:先是1914年底至1923年的大规模、高比重阶段,1924年始渐少;随后的1925至1931年基本较少购买,是一个低谷期;而1932年始的购买,规模虽远不如第一阶段,但却有计划、有目的——除自己购买外,还请台静农、许钦文、李秉中、王冶秋等人代购、代拓,延续至1936年。(4)与第二阶段相比,第三阶段不仅绝对数量较大,且其中的实际数量也较大:如1936年1月28日的“南阳汉画象拓片五十枚”,4月9日的“南阳汉画象石拓本四十九枚”,8月17日的“南阳汉石画象六十七幅”,按本文的统计规则,应算作三种;而1928年7月13日的“汉画象拓本一枚”“侯愔墓志铭拓本一枚”“景印贯休画罗汉象拓本一本”(按,16枚)也算作三种,但前者实际为166枚,而后者为18枚。

据统计,周树人生前搜购历代拓本极多,种类包括刻石、吉金、陶文,仅北京鲁迅博物馆现藏就多达5100余种、6000余张。(5)北京鲁迅博物馆:《出版说明》,见该馆所编《鲁迅藏拓本全集》“汉画像卷”卷首,杭州:西泠印社出版社,2014年。在教育部任职的“钞古碑”阶段,他曾辑录并校勘两汉至隋唐的金石拓片790余种,这些手稿现藏国家图书馆,计碑铭700余页、造像600余页、墓志400余页、校文99页。(6)叶淑穗:《几部鲁迅手稿影印出版的缘起及其历程》,《上海鲁迅研究》2019年第1期。此外,他还曾手抄《秦汉瓦当文字》等金石专著、手摹金文,并大量编撰碑刻目录——如《汉石存目》《汉画像目录》《六朝造象目录》《六朝墓志目录》《唐造象目录》等,这一部分内容共有1400余页。(7)肖振鸣:《鲁迅手稿出版史略》,《新文学史料》2008年第3期。

以上回忆及统计可反映出作为金石拓片收藏者及抄阅者的周树人的形象,而金石学者周树人的形象,则主要通过其碑刻及铭文考证文章得以显露。

二、考古碑的周树人

周树人的碑刻及铭文考证文章是在其弟周作人的帮助下完成的:最早的一篇《会稽禹庙窆石考》在得到周作人对禹庙窆石的测量结果《窆石题字距离略图》后写成(8)周作人1917年3月4日日记载:“上午……至禹庙量窆石题字。”见《周作人日记》(影印本上册),郑州:大象出版社,1996年,第657页。周树人《会稽禹庙窆石考》所写窆石各题字的方位以及相互之间的距离均来自于此。,最晚的一篇《吕超墓出土吴郡郑蔓镜考》也是在得到周作人所寄《吴郡郑蔓镜》拓片的当天写就(9)周树人1918年7月29日日记载:“得二弟信,附《吴郡郑蔓镜》拓片二纸,廿五日发(五十)。”而他的《吕超墓出土吴郡郑蔓镜考》文末署明写作时间即是“中华民国七年七月廿九日记”。。故要辨析周树人的考碑工作,就有必要对周作人此段时间的金石搜集及考证活动作简要的梳理。

上文已说明,周树人在1914年底开始大规模购买金石类拓片及书籍。而由其日记可知,周作人也于1915年开始在绍兴大量购阅金石拓片。据统计,该年其日记中所载与金石拓片及书籍相关者逾130处(10)该数据由笔者从《周作人日记》(影印本上册)统计而来,郑州:大象出版社,1996年,第537-593页。,以致有研究者认为“将1915年称作周作人的‘金石年’也不为过”(11)陈言:《碑学脉络中的周作人——兼论他的同时代人》,《现代中文学刊》2020年第1期。。在1915—1917年周作人北上入京期间,兄弟二人通信极多。这些信件虽已全部遗失,但他们日记中对信件的相关记录表明,其中明确提及金石拓片及书籍者逾60封。

正是这样频繁的交流与分享,促进了周氏兄弟的金石收藏与考证。周作人在1915—1916年间写了《禹陵窆石题字》《妙相寺造像题字》《余姚三老碑》《三老碑考证集录》等14篇碑刻考证文章,均刊载于当时的《绍兴教育杂志》;周树人也在1917—1918年间,写了《会稽禹庙窆石考》《〈□肱墓志〉考》《讳肱墓志》《〈徐法智墓志〉考》《〈郑季宣残碑〉考》《〈吕超墓志铭〉跋》等6篇考碑文章及1篇紧密相关铭文的考证文章《吕超墓出土吴郡郑蔓镜考》。换言之,周作人写作考碑文章的时间尚在其兄周树人之前二年。但细读兄弟二人的考碑文章,可以发现不同的风格与方法,就以对同一对象“会稽禹庙窆石题刻”的考证来说,在思路及切入点上的分野就很明显。

周作人《禹陵窆石题字》主要以“录”为主:该文共两段,第一段整段及第二段首句是对阮元《两浙金石志》卷一《吴禹陵窆石题字》的抄录,第二段第二、四两句抄录自王思任《先后游吾越诸胜记》,只有第三、五两句共30余字是周作人自己的描述与感慨,这部分内容勉强超过全文的十分之一。而周树人的《会稽禹庙窆石考》虽也抄录平恕等所撰《绍兴府志》、王昶《金石萃编》、阮元等所编《两浙金石志》、施宿等所编《嘉泰会稽志》,但他分别对这些内容或补充或提出异议,最后导出自己的观点,是以“考”“论”为主。

对比前人及同时代人的考碑文章(或曰“题跋”),可说周树人所写考碑文章的水平极高,这主要体现在以下几个方面:

第一,充分利用史书解读碑文。如《〈□肱墓志〉考》及《讳肱墓志》中的《魏书》《北齐书》,《〈徐法智墓志〉考》中的《魏书》,《〈吕超墓志铭〉跋》中的《资治通鉴目录》《宋书》《南齐书》等。他在掌握史料的基础上,引证史实来考察碑文的相关信息,可称稳妥。

第二,充分掌握前人的研究成果。如《会稽禹庙窆石考》中的平恕《绍兴府志》、王昶《金石萃编》、阮元《两浙金石志》、俞樾《春在堂随笔》、施宿《嘉泰会稽志》,《〈□肱墓志〉考》中的端方《陶斋臧石记》、杨守敬《壬癸金石跋》,《〈徐法智墓志〉考》中的林宝《元和姓纂》,《〈郑季宣残碑〉考》中的洪适《隶续》,《〈吕超墓志铭〉跋》中的罗泌《路史》、王伯厚《困学纪闻》、洪适《隶释》、刘球《隶韵》、王昶《金石萃编》、吴玉搢《金石存》等(12)前四书周树人或提到作者(罗泌、王伯厚)或提到书名(《隶释》《隶韵》),故较易察知,《鲁迅全集》注释已加以说明。后二书的作者及书名均未提到,为笔者由文章内容所推知。。他对前人的相关研究成果颇为熟稔,故可旁征博引,或引证己见或别出新意,可谓翔实。

第三,从关键词切入,准确找到考证要点。如《〈□肱墓志〉考》及《讳肱墓志》的“勃海条(原文为“蓨”——引者注)人”“中领军”“青州使君”,《〈吕超墓志铭〉跋》的“陏郡王国”“中军(将军)”及“己巳”“丙寅”等。在找准关键词后,结合史书及相关知识(地名及官制沿革等),准确地对碑刻进行考证,眼光可谓敏锐。

由上可知,在搜集、抄录古碑并大量阅读前人相关著作的两年之后,周树人开始对相关碑文及铭文进行考证。怪异的是,他的考碑活动仅仅持续了一年多(1917年4月至1918年7月底),相关文章也只写了7篇,且仅将其中的1篇(《〈吕超墓志铭〉跋》)誊抄并发表。这种情况并不寻常,它为何发生,又应当如何解释?这需要细致分析。笔者将这两年中他所作文章题名及写作/发表时间统计如下:

1917年:

《〈欧美名家短篇小说丛刊〉评语》(当为3-9月间作(13)《欧美名家短篇小说丛刊》由周瘦鹃选译,1917年3月出版。周树人此文在同年9月22日曾以教育部指令名义发出。);

《会稽禹庙窆石考》(“当写于1917年上半年”,应为4月或其后(14)前句引自2005年版《鲁迅全集》该文注释,后句为笔者由该文内容及周作人日记推知。);

《〈□肱墓志〉考》及《讳肱墓志》(具体写作时间未详);

《〈徐法智墓志〉考》(具体写作时间未详);

《〈郑季宣残碑〉考》(具体写作时间未详)。

1918年:

《狂人日记》(文末署“一九一八年四月”);

《梦》《爱之神》《桃花》(载5月15日《新青年》四卷五号);

《〈吕超墓志铭〉跋》(6月11日);

《他们的花园》《人与时》(载7月15日《新青年》五卷一号);

《我之节烈观》(文末署“一九一八年七月”);

《吕超墓出土吴郡郑蔓镜考》(文末署“中华民国七年七月廿九日记”);

《〈墨经正文〉重阅后记》(文末署“七年八月三日重阅记之”);

《随感录 二十五》(8月底9月初);

《〈鲍明远集〉校记》(9月25日);

《随感录 三十三》(9月26日);

《随感录 三十五》《随感录 三十六》(11月1日);

《渡河与引路》(文末署“十一月四日”);

《孔乙己》(文末署“一九一九年三月”,当为1918年“冬天”(15)前句为该文收入《呐喊》时补署的写作时间,后句由该文初刊《新青年》6卷4号时文末“附记”(1919年3月26日)所说“这一篇很拙的小说,还是去年冬天做成的”可知,当以后者为准。);

《〈美术〉杂志第一期》(载12月29日《每周评论》第二号)。

上述统计显示:在1917年,周树人除写过一篇公务性质的《〈欧美名家短篇小说丛刊〉评语》(16)周树人自1915年9月1日起被教育部指派为通俗教育研究会小说股主任,小说股的职责是对新旧小说进行调查、审核、编译。见鲁迅博物馆鲁迅研究室所编《鲁迅年谱》(增订本第1卷),北京:人民文学出版社,2000年,第332-333页。外,正凭借两年的抄碑、校碑基础及专著阅读积累,开始进行碑刻考证活动;但1918年由钱玄同“催”生的《狂人日记》打乱了他的这个节奏——从此他开始“打打边鼓,凑些热闹”写新诗,写《随感录》式的“短评”“杂感”,也写古籍的重阅后记和校勘记各一篇,但碑刻及铭文的考证文章只写了最后两篇就再无续作。换言之,他第一个阶段的金石类拓片及书籍的购买热潮虽持续至1924年,但考碑活动却完全停止在1918年。显然,以《新青年》为代表的刊物给他提供了发表阵地,接续了他此前未实现的办《新生》杂志以图发出“新声”的梦想。但笔者认为,他面临的考碑困境实是他中断此项事业的一个重要因素。

三、遭遇考碑困境的周树人

在周树人的6篇考碑手稿中,只有1篇是誊抄稿,在生前发表过。其他5篇手稿文字潦草、涂改极多,应该就是原始形态的初稿。这5篇手稿直到20世纪70年代末才被研究者整理出来,先后收录在1981年版、2005年版《鲁迅全集》中。笔者结合周树人的相关录碑手稿及其所参考的史书、引证的其他书籍,对这全部6篇手稿重新释读后,发现其中存在不少讹误。细致、深入分析这些讹误后,笔者找到了周树人停止考碑活动的可能原因:他考碑的科学方法和严谨追求,内在性地需要广博的史识、驳杂的知识面、准确的理解力和精确的论述,而这本身就较难达到并一直保持;此外,有些碑刻是不可考的——因相关书籍所载内容是有选择性的,未必记载他所需的各项材料,甚至有些书籍本身即有误或有脱漏,而这就导致即使确有上述能力也无法得出具体的结论,以故他只得终止此项工作。

下面结合具体例证,详细分述其面临的考碑困境。

困境一:碑刻剥蚀、文字脱落,导致对碑文的释读、理解存在偏差与失误

《〈徐法智墓志〉考》第6至8行:

周树人在录碑手稿《徐法智墓志》中,完整抄录了本句:“亻身不闻,□□□富轻人;吐握好士,不以多能自矜。”(19)周树人:《徐法智墓志》录碑手稿,李新宇、周海婴主编:《鲁迅辑校石刻手稿·墓志》(上),《鲁迅大全集》(第27卷),武汉:长江文艺出版社,2011年,第149页。原文为繁体无句读,现已由笔者简化并加标点,下文同此。仅从他的录碑手稿中,难以判断“□富轻人”一词的正误。但他在录碑手稿题名后对该墓志的简介为:“石高一尺五寸六分,广一尺九寸八分。二十七行,行二十字,正书。在满州托活洛氏。”(20)周树人:《徐法智墓志》录碑手稿,李新宇、周海婴主编:《鲁迅辑校石刻手稿·墓志》(上),《鲁迅大全集》(第27卷),武汉:长江文艺出版社,2011年,第148页。“托活洛氏”即清末大收藏家端方,可见周树人清楚该墓志原碑由端方收藏。而端方在晚清宣统元年(1909)曾刊行《陶斋臧石记》一书,其内容是对自己所藏石刻原碑的释读及考证。

端方该书将这方墓志相关碑文释读为:“倾身下问,□□□富轻人;吐握□□,不以多能自矜。”(21)端方:《旷野将军石窟署□□君墓志铭》,《陶斋臧石记》卷7,清宣统元年(1909)上海商务印书馆石印本,《石刻史料新编》(第1辑第11册),中国台北:新文丰出版公司,1982年,第8044页。端方直接从墓志原碑辨认,原碑“吐握”后二字不甚清晰,故他以“□□”替代;而前四字“倾身下问”则清楚可辨。周树人所依据的拓片则不如墓志原碑清楚,故他将前四字释读为“亻身不闻”,又将“吐握”后的二字判断为“好士”。二人均释读出的“吐握”一词,典出《韩诗外传》卷三:“一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。”形容周公殷勤接待贤士,为招揽人才而操心忙碌。结合语义及碑刻拓片残划,周树人将其后二字释读为“好士”,应当是可信的。(22)也有研究者将该二字释读为“接士”,但其语义并未改变。见毛远明校注:《徐渊墓志》,《汉魏六朝碑刻校注》(第5册),北京:线装书局,2008年,第315页。

综合端方及周树人的释读文字,可将该句处理为:“倾身下问,□□□富轻人;吐握好士,不以多能自矜。”“倾身下问”与“吐握好士”对应,均称赞墓主徐法智虽身居高位却谦卑有礼、敬重士人;“□富轻人”与“多能自矜”对应,都是傲慢无礼的举动,故墓志在此二词前都添加否定性修饰语——前者的“□□”及后者的“不以”,以否定负面行为来间接赞美墓主。由此可知,“□□”当与“不以”同义,“□□□富轻人”即指墓主徐法智不会“□富轻人”,这恰好是赞语,实无误字。换言之,周树人对该句的释读、理解恰与原意相反,导致其产生误判。

相似的情况在《〈吕超墓志铭〉跋》第23至24行也存在。

困境二:资料繁多、零散,导致对相关资料的掌握不全面或有误

《〈吕超墓志铭〉跋》第23至25行:

永明中,为中军将军见于纪传者,南郡王长懋,王敬则,阴智伯,庐陵王子卿。此云刘□,泐其名,无可考。(23)周树人:《集外集拾遗补编·〈吕超墓志铭〉跋》,《鲁迅全集》(第8卷),北京:人民文学出版社,2005年,第82页。

这一句是周树人对碑刻原文第9列“同糹中军将军刘□□”的考证:他要推断碑文撰写者“刘□□”的身份,所以抓住两个关键因素——其所任官职“中军将军”及撰碑时间“永明十一年”(墓主吕超的下葬时间)。南齐官制,中军将军一职,仅次于大司马、大将军(仅作追封用)、太尉、骠骑将军、车骑将军、卫将军、镇军将军,是武职实职第七官,(24)见萧子显:《志第八·百官》,宋云彬编辑整理,王仲荦点校:《点校本二十四史·南齐书》(第2册),北京:中华书局,2013年,第312-313页。可以方便地从相关史书《南齐书》《南史》中查找到担任过此要职的人员。南齐朝永明年号共使用了11年,可以将查找范围缩小到“永明中”。据此,周树人找到了南郡王萧长懋、王敬则、阴智伯、庐陵王萧子卿4人。可以说,在只能逐字逐句翻阅史书的基础上,这已经很难得且可赞叹了。但笔者全文检索《南齐书》《南史》后发现,他所找的符合条件之人尚有几个问题:

第一,南郡王萧长懋(又称“文惠太子”)确实担任过中军将军一职,但时间却不是“永明中”。《南齐书》卷二十一《文惠太子传》载:“建元二年,征为侍中、中军将军,置府,镇石头……四年,迁使持节、都督南徐兖二州诸军事、征北将军、南徐州刺史。”《南齐书》卷二《高帝纪(下)》载:“建元四年,春,正月……癸亥……以……中军将军南郡王长懋为南徐州刺史。”故萧长懋担任中军将军的时间是南齐建元二年(480)至建元四年(482)正月初八,而永明年号的时间为483—493年。可见,萧长懋不符合条件,当排除。

第二,《南齐书》卷三《武帝纪》确有“中军将军阴智伯”的记载,但应有误。该句完整文句为:“永明七年春,正月,丙午,以中军将军王敬则为豫州刺史,中军将军阴智伯为梁、南秦二州刺史。”前文曾述及,中军将军是极高的武职,《宋书》卷三十九《百官志(上)》载:“中军将军,一人。”南齐官制沿袭自刘宋,中军将军同一时期也只有一人,而此处却记载永明七年正月丙午日同时有两个中军将军,必有一误。据查,《南齐书》卷二十六《王敬则传》载:“永明三年,进号征东将军……明年,迁侍中、中军将军……七年,出为使持节、散骑常侍、都督豫州郢州之西阳司州之汝南二郡军事、征西大将军、豫州刺史,开府如故。”可知王敬则确实在永明四年开始担任中军将军,永明七年卸此职转任征西大将军。而《南齐书》并无阴智伯本传,且其名共出现4次,另外3次都是他担任梁州刺史时的记载,而无担任中军将军一职的记录。再者,查《南齐书》《南史》可知,只有皇室成员(如萧长懋、萧子卿等)和皇帝的心腹且功劳极大者(如王敬则等),才可以任中军将军一职。阴智伯在《南齐书》《南史》中的相关记录,与中军将军一职之显贵明显不符,可见此处记载的“中军将军阴智伯”应有误。有研究者指出,“中军将军阴智伯”应是“中军参军阴智伯”之误,即阴智伯是以时任中军将军王敬则的中军府“参军”一职转任“梁、南秦二州刺史”的,其考证严密、举例甚详,可谓恰当。(25)丁福林:《南齐书校议》,北京:中华书局,2010年,第27-28页。故阴智伯也不符合条件,当排除。

第三,周树人所说的另外两人王敬则和庐陵王萧子卿确实都是永明年间的中军将军,但还有三个符合条件的人,因相关记载较少,导致他没有发现:长沙王萧晃、始兴王萧鉴、海陵王萧昭文。《南齐书》卷三十五《萧晃传》载:“入为侍中、护军将军,以国忧,解侍中,加中军将军……永明元年……以晃为使持节、都督南徐兖二州诸军事、镇军将军、南徐州刺史。”“国忧”指南齐高帝萧道成病危,时在建元四年(482),故萧晃担任中军将军一职的时间是建元四年(482)到永明元年(483),当符合条件。《南齐书》卷三十五《萧鉴传》载:“初封广兴王,后国随郡改名……永明八年,进号安西将军。明年,为散骑常侍、秘书监,领石头戍事……薨,年二十一。遣赠中军将军,本官新除悉如故。”萧鉴在永明九年(491)去世后,被追赠为中军将军,也符合条件。《南齐书》卷五《海陵王纪》载:“海陵恭王昭文,字季尚,文惠太子第二子也……郁林王即位,为中军将军,领兵置佐……延兴元年秋,七月,丁酉,即皇帝位。”“郁林王即位”是在永明十一年(493)七月三十日,该年仍用永明年号;而萧昭文本人“即皇帝位”是在延兴元年(494)七月二十五日,故他担任中军将军一职的时间是在永明十一年至延兴元年间,也符合条件。

综上,周树人所考的永明年间“中军将军”人选有三种脱误。相似的情况在《〈□肱墓志〉考》第7至8行、《〈吕超墓志铭〉跋》第5至7行也存在。

困境三:相关资料本身可能有误,导致他因此得出不妥的结论

上文已述,周树人《〈吕超墓志铭〉跋》所说的“中军将军……阴智伯”确为《南齐书》原文,但这段原文本身即有误。而周树人未注意到或不了解中军将军一职在同时期只能有一个这一史实,以致他将王敬则和阴智伯同时视为符合条件之人。这一失误虽不影响其考证结果——永明年间没有刘姓的中军将军,却难免使其考证存在一些不足。

《讳肱墓志》中也有这种情况,如第13至16行:

《高湖传》又言湖第三子谧,谧兄真,真子仁,正光中,卒于河州别驾。太昌初,赠使持节,侍中,都督青徐齐济三州诸军事(26)由《魏书·高湖传》原文可知,“青徐齐济三州”的“徐”为衍字,《鲁迅全集》注释也已作出说明。,仪同三司,青州刺史。则与肱祖官位合,惟后有脱简,不知仁与归彦何属。(27)周树人:《集外集拾遗补编·讳肱墓志》,《鲁迅全集》(第8卷),北京:人民文学出版社,2005年,第72页。

这段话是周树人对碑刻原文第2列“祖,仪同三司、青州使君”的考证。周树人从墓主“讳肱”祖父的官职,找到符合条件者有高仁。而在这段话之前,他已说明符合碑刻原文第3至4列“父,骠骑大将军、开府仪同三司、中领军”者有高归彦,但高归彦的亲生父亲高徽死后被追赠为冀州刺史而非青州刺史。沿此线索,周树人尚需考察的是高仁和高归彦的关系——若能证实高归彦是高仁的养子或嗣子(继子),也可以确认高仁和高归彦就是墓主“讳肱”的祖父和父亲。可惜,《魏书》“后有脱简”以致“不知仁与归彦何属”,因而无法做出相关判断。

周树人写此篇考证手稿时所用《魏书》的具体版本已不可考。笔者查得当时已刊刻行世的《魏书》多种版本——宋刻宋元明递修本、明万历二十四年南监本、明崇祯九年毛氏汲古阁本、清武英殿本、清摛藻堂《四库全书荟要》本、清文渊阁《四库全书》本,发现其中的卷三十二《高湖传》相关内容均为:

高湖,字大渊,渤海蓨人也……年七十,卒……有四子。

第三子谧,字安平……

谧长兄真,有志行……卒,赠龙骧将军、泾州刺史。带金城太守。神龟初卒。太昌元年,赠使持节、侍中、都督定相殷三州诸军事、骠骑大将军、仪同三司、定州刺史,谥曰武康。

子仁,正光中,卒于河州别驾。太昌初,赠使持节、侍中、都督青齐济三州诸军事、仪同三司、青州刺史,谥曰明穆。

子贯,字小胡……

拔弟月者儿……

月者儿弟徽……长史元永平、治中孟宾、台史元湛,共推徽行河州事……

子归义……

归义弟归彦,武定末,骠骑大将军、开府仪同三司、徐州刺史、安喜县开国男。(28)魏收:《列传第二十·高湖传》,《百衲本二十四史·宋本魏书》(第14册),上海:商务印书馆,1934年,第1-6页。

可见周树人手稿所写的“(高)湖第三子谧,谧兄真,真子仁”这个关系确实出自《魏书》。但细审引文第三段高真的传记可知,该段有两个“卒”,而一人不能死亡两次,故本条记录存在遗漏或有误。对此,中华书局点校本《魏书》的考证是:

因疑上文“泾州刺史”下脱去“子拔”和历官事迹,只残留“带金城太守,神龟初卒”九字。正因拔在河州任官,故拔子仁亦为河州别驾,而拔弟徽后来被河州地主官僚推为“行河州事”以抗起义军,情事亦合。(29)魏收撰,魏连科编辑整理,唐长孺点校:《点校本二十四史·魏书》(第3册),北京:中华书局,2013年,第769页。

将上述考证内容添补后,可知正确的关系应是“(高)湖第三子谧,谧兄真,真子拔,拔子仁”。换言之,周树人的考证方向是正确合理的,但由于《魏书·高湖传》“有脱简”,导致他的具体考证遇到困境:他需要论证高仁和高归彦是否有养父子或过继关系。但问题在于高仁是高拔之子,高归彦是高拔弟高徽之子,也即是说,高仁和高归彦实为堂兄弟,不可能有这种关系。当是因为发现了这一点,他这篇手稿才无法继续进行,而另起炉灶写了一篇完整的《〈□肱墓志〉考》。

相似的情况在《〈吕超墓志铭〉跋》第10行中也存在。

困境四:资料记载有限,故虽无误亦可能无法得出结论

《〈□肱墓志〉考》最后两句:

其时之领军归彦以河清二年(30)由《北齐书·武成帝纪》原文可知,“河清二年”有误,应为“河清元年”,《鲁迅全集》注释也已作出说明。二月解,俨于天统二年始见于史,其间四年史阙,不知何人。故终疑肱为高氏,而史阙有间,不能得其祖父(31)由文意可知,周树人所要表达的意思是“不能考证出墓主的祖父和父亲之名”,故笔者认为将“祖父”处理为“祖、父”或符合该文惯例的“祖,父”会更好。之名,姑识所见于后,以俟深于史者更考焉。(32)周树人:《集外集拾遗补编·〈□肱墓志〉考》,《鲁迅全集》(第8卷),北京:人民文学出版社,2005年,第71-72页。

周树人这段话意在表明:由于高归彦于河清二年(563)二月解领军大将军一职,而其后的领军大将军高俨“始见于史”则在天统二年(566),故“其间四年史阙”。由于不清楚这段时间的领军将军是何人,到此为止,周树人的考证只能说出自己的推测——墓主“□肱”应该就是“高氏”。他希望能有熟稔这段历史之人对这个推测进行更深入的考证。应该说,他的考证方法比较科学,态度相当质实,很可取法。以此推测为出发点,笔者全文检索《北齐书》和《北史》后发现,在这段时间里可能担任中领军/领军将军/领军大将军(33)北齐官制沿袭自北魏,中领军、领军将军、领军大将军实为同一职务,职责为掌管禁军以宿卫皇宫,只是品级逐渐升高。例如《北齐书》卷四十一《綦连猛传》载:綦连猛于天统三年任中领军,四年升领军将军,五年升领军大将军。的“勃海条人”有高绍信和高劢。《北齐书》卷十一《高绍信传》载:“渔阳王绍信,文襄第六子也。历特进、开府、中领军、护军、青州刺史。”卷十三《高劢传》载:“劢,字敬德,夙智早成,为显祖所爱。年七岁,遣侍皇太子。后除青州刺史……寻追授武卫将军、领军、祠部尚书、开府仪同三司。”

但细考后,这两种可能性均可排除:高绍信为北齐文襄帝高澄第六子,若其为墓主“□肱”之父,则文襄帝高澄就是“□肱”祖父,而这与碑文“祖,仪同三司、青州使君”不符;由碑文第9至10列“以皇建二年十一月廿六日终于晋阳之第里,时年九岁”可知,“□肱”在皇建二年(561)去世时年仅9岁,故其出生年份为553年。而高劢的生年则是549年,只比“□肱”大4岁,更不可能是其父。也即是说,即使这两人都恰好在高归彦和高俨之间担任中领军一职,他们也不可能是墓主“□肱”之父。《北齐书》《北史》所载“勃海条人”之外任此职者又自动被排除在选择范围之外,故即使对北齐历史熟稔到可与全文检索相比,周树人也仍然无法接续其研究往前推进。

相似的情况在《〈吕超墓志铭〉跋》第23至25行中也存在。

困境五:自身考证、行文存在讹误或脱落

《会稽禹庙窆石考》第一段第8至12行:

《太平寰宇记》引《舆地记》云:“禹庙侧有石船,长一丈,云禹所乘也。孙皓刻其背以述功焉,后人以皓无功可记,乃覆船刻它字,其船中折”。阮氏元《金石志》因定为三国孙氏刻。字体亦与天玺刻石极类,盖为得其真矣。(34)周树人:《集外集拾遗补编·会稽禹庙窆石考》,《鲁迅全集》(第8卷),北京:人民文学出版社,2005年,第65页。

周树人本段手稿涂改过,从手稿涂改及引述内容两方面考察,笔者发现上述引文中的引用部分并非对《太平寰宇记》所载《舆地记》原文的直接引述,而是转引自阮元《两浙金石志》对《太平寰宇记》所载《舆地记》的引述。

先从手稿的涂改进行分析,涂改前的文字为:

体与《天玺纪功碑》极类,阮元《两浙金石志》据《太平寰宇记》定为三国孙氏刻。(35)见萧振鸣主编:《鲁迅著作手稿全集》(第1册),福州:福建教育出版社,1999年,第15页。

可见,周树人原稿所写的“《太平寰宇记》”确实由“阮元《两浙金石志》”而来。后来他觉得仅仅转述阮元的结论“三国孙氏刻”还不够,为使逻辑完备、论证充分,有必要补充《太平寰宇记》所引《舆地记》的完整内容。而为了补充内容时不妨碍行文的畅达,他就把“体与《天玺纪功碑》极类”删去,修改成“字体亦与天玺刻石极类”之后添加为倒数第二句;把“阮元《两浙金石志》据”和“定为三国孙氏刻”删去,修改成“阮氏元《金石志》因定为三国孙氏刻”之后添加为倒数第三句;原处只留下“太平寰宇记”5字未删,而在其后加入文字“引《舆地记》云:‘禹庙侧有石船,长一丈,云禹所乘也。孙皓刻其背以述功焉,后人以皓无功可记,乃覆船刻它字,其船中折’。”

再从引述内容进行辨析。核查周树人历年购书书帐可知,他并未购买《太平寰宇记》一书,而在此前的1914年4月4日,他的日记记载:“又至直隶官书局买《两浙金石志》一部十二册,二元四角。”此书版本为“光绪十六年(1890)浙江书局重刻本”(36)北京鲁迅博物馆编,韦力撰:《鲁迅藏书志(古籍之部)》(上册),北京:中华书局,2016年,第199页。。1915年3月,他托回乡的宋子佩将其带给周作人(37)见该月13日鲁迅日记,《乙卯日记》,《鲁迅全集》(第15卷),北京:人民文学出版社,2005年,第164页;及22日周作人日记,《周作人日记》(影印本上册),郑州:大象出版社,1996年,第549页。,周作人1917年4月入京后又将该书带到北京。

为确定周树人所引《舆地记》的具体出处,笔者查阅了《太平寰宇记》现存的多个版本及阮元《两浙金石志》光绪十六年(1890)浙江书局重刻本的相关内容。比对后发现,引述文字中“《舆地记》”的“记”、“无功可记”的“功”和“记”、“刻它字”的“它”、“中折”的“折”,这5字可作为判断版本的依据。现将各相关版本中此5字统计如下:

表2 引文中《舆地记》所涉版本分析

上表中《太平寰宇记》的5种版本及其所用的底本、校本、参校本,几乎囊括了该书现存的所有版本。它们所论述的“禹庙石船”故事可分为三个系列:文渊阁《四库全书》本自成一系,错漏颇多;光绪八年金陵书局本和国家图书馆所藏清代的两个手抄本均将书名“舆地记”校改为“舆地志”,成一系;中华书局2007年版则未作此校改,又是一系。但问题在于,阮元《两浙金石志》所引的《太平寰宇记》却与这三个系列均不同——各版《太平寰宇记》的“勋、之”二字在阮元《两浙金石志》中却是“功、它”,说明他所引者当为别本,或者直接对所引文字进行过校改。而周氏兄弟的手稿所引文字也与《太平寰宇记》上述三个系列不同,却与阮元《两浙金石志》一模一样。这就证明周树人所引该句确实是转引自阮元《两浙金石志》对《太平寰宇记》的引文,而非《太平寰宇记》原文。

综上,对考碑手稿涂改部分和引述内容的分析,都说明周树人对《太平寰宇记》所引《舆地记》的引文转引自阮元《两浙金石志》。只是他在行文中为了顺畅及方便,涂改后调换了原文的顺序。也就是说,对文学性的追求暂时压倒了对科学性的追求,而这就导致呈现出来的文字与实际出处脱离,且令人误以为他同时参考《太平寰宇记》和《两浙金石志》两书。这是考证文章所应该避免的,可以说是一个不小的笔误,今后新修订的《鲁迅全集》应在注释中对此加以说明。

考碑手稿《会稽禹庙窆石考》是原始稿,那么,倘若周树人将其誊抄,一定会发现并改正此处笔误吗?笔者认为不一定。从其誊抄并发表的考碑手稿《〈吕超墓志铭〉跋》仍存在一些讹误可以得此结论。

由日记可知,周树人在1918年6月11日夜晚“作《吕超墓志》跋”。该文于两周后发表在《北京大学日刊》第171号“文艺”栏,题为《新出土吕超墓志铭考证(续)》。而现存的手稿《〈吕超墓志铭〉跋》共5页,极为工整、清晰,应是周树人为了发表而对原始手稿的誊抄稿。这份誊抄稿只有两处改动,均在第3页第2至3列:“《通鉴目录》:永明十一年十月戊寅,十二月丁丑朔。则十一月为戊午朔,丙寅为九日,其葬日也。”周树人用两个“□”将“戊午”二字圈起来,又将“丙寅为九日”增补为“丙寅为十九日”。而笔者由《资治通鉴目录》卷十四查得,永明十一年的朔日情况确实是“十戊寅十二丁丑朔”,即周树人所记前一句无误;但由干支纪日顺序可知,既然“十月戊寅,十二月丁丑朔”,那么十一月就应该是“戊申朔”而非“戊午朔”,丙寅就是“十九日”而非“九日”。显然,周树人对誊抄稿的两处改动是正确的。需要分析的是,他是在什么时候作此改动的?

查《北京大学日刊》6月25日所载《新出土吕超墓志铭考证(续)》,该文相关文句也是:“《通鉴目录》:永明十一年十戊寅十二丁丑朔。则十一月为戊午朔,丙寅为九日,其葬日也。”与周树人誊抄稿改动前的结论相同,可知他交给《北京大学日刊》的誊抄稿还是有误的原始版本,他对誊抄稿的改正尚在此后。换言之,即使周树人在誊抄原始手稿时会对其进行检查,也难以发现并改正所有讹误。

由上述考察可推知,与此相似的考证及行文讹漏,周树人誊抄原始手稿时即使另作检查与核校,也难以全部改正——据现存的另5篇原始手稿来看,就仍存在不少讹误。2005年版《鲁迅全集》编者发现其中的7处讹误和衍漏,并直接改正或在注释中说明:《会稽禹庙窆石考》手稿中的“行二十六字”有误,注释已说明正确的文字为“行十六字”;“邑人刻木为象祀之”的“象”字有误,正文中已改正为“像”;《〈□肱墓志〉考》手稿中的“河清二年”有误,注释已说明正确的文字为“河清元年”;《讳肱墓志》手稿中的“都督青徐齐济三州诸军事”的“徐”字为衍字,注释已对此进行说明;《〈徐法智墓志〉考》手稿的“正光六正月”遗漏“年”字,正文已增补为“正光六年正月”;“用功八十万二千八百六十六”的第二个“八”字有误,注释已说明正确的文字为“三”;《〈吕超墓志铭〉跋》手稿的“唐开元十八年己巳”的“十八”有误,注释已说明正确的文字为“十七”。而另外有12处则至今未被发现并校正。如《会稽禹庙窆石考》第1段第17至18行“瞻拜禹陵□此诗”的“此诗”前遗漏“赋”字;第18行“胼胝还见圣功劳”的“功劳”为“躬劳”之误;第2段第4行的“配食夏禹庙”的“庙”为衍字,“从海中”三字为衍字;《〈□肱墓志〉考》第20至21行“俨于天统二年始见于史,其间四年史阙”实为“俨于河清三年始见于史,其间二年史阙”之误;《讳肱墓志》第10行“以孝闻,征为侍郎”的“侍郎”前遗漏“兼”字;《〈郑季宣残碑〉考》第3行“每行三十一字至三十八字不等”的“三十一”为“三十”之误;第4行的“第十二行”为“第十三行”之误;第7行的“当阙六字,而洪云五字”实为“当阙五字,而洪云六字”之误;第15行“洪作‘(阙三字)邵训(阙)张’”括号内的“阙三字”前遗漏“上”字;《〈吕超墓志铭〉跋》第21至22行“唐开元……二十一年十一月丙寅朔”实为“二十一年十一月甲子朔,丙寅为初三日”之误;第26行“有字可见者四行”的“四行”为“五行”之误。

以上,是笔者在当今的数据库检索技术及广泛的图书借阅成为可能后,对周树人考碑工作所作的考察。在此基础上,笔者发现了其遭遇的多重考碑困境。问题在于,周树人本人是因为体认到了这种困境并基于此而终止考碑工作,还是因为《新青年》提供另一种可能性后,仅仅出于兴趣转移而没有再续此项工作?这一考辨是较为重要的。

在多方面考察后,笔者认为周树人终止考碑的原因应是前者,即体验并感知到困境后的主动放弃。

首先,从本文第一部分对周树人一生中搜购金石类拓片及书籍的统计可知,他第一阶段的“金石热”始自1914年底,高峰一直持续到1923年,1924年才稍歇。换言之,在1918年成为作家“鲁迅”之后,他的金石兴趣仍较长时间维持在高峰状态。作为参照,可考察他“读佛经”的经历。由书帐可知,在1914年的4月中旬至12月上旬,周树人大量购阅佛经。据许寿裳回忆:“民三以后,鲁迅开始看佛经,用功很猛,别人赶不上。”(38)许寿裳:《看佛经》,《亡友鲁迅印象记》,上海:峨嵋出版社,1947年,第54页。也与此相符。此后,他的兴趣转到古碑,只偶尔、少量购买佛典。可见,周树人的兴趣曾由“读佛经”转到“钞古碑”,但他对古碑的兴趣却远比佛经大且持续了近十年,晚年还重新有计划地收集汉画像拓片。故兴趣转移与事实不符,不能作为他放弃考碑工作的主要原因。

其次,现存的6篇考碑手稿中,仅《〈吕超墓志铭〉跋》是工整、清晰的誊抄稿,其余5篇原始手稿共5页,整理出来后不到2500字,但增删、涂改却逾160处。其中既有行文上的修改,也有引用文字的替换,还有较多因考证思路变迁而导致的词句增删。而这是与他的创作手稿完全不同的,后者一般都整洁、清楚且涂改较少。可见他在行文过程中时常遭逢考证及论述方面的困境。此外,详细比较他对同一碑刻的两篇考证文章《讳肱墓志》和《〈□肱墓志〉考》,也可以发现他在前一篇考证文章中清楚知道自己所面对的考碑困境(“后有脱简”,即《魏书》的相关记载有脱漏),并试图对此进行规避。但在另起炉灶后写的《〈□肱墓志〉考》文末,他又发现自己面临新的困境(“其间四年史阙”,即《北齐书》的相关记载不全),以致相关考证只能到怀疑的地步而无法确指,希望后人能进行推进。

再次,周树人最有信心的考证文章就是《〈吕超墓志铭〉跋》——从写完初稿到誊抄再到发表,其间只经过两个星期,可见他对这篇考证文章的满意。可就在这一篇文章正式发表之后,他却又发现自己行文中的两处不该有的失误,这无疑会加深他对自己考证工作的怀疑——如果连很基础的时间推断都会出错,又如何保证其他结论的准确无误?

结语

在蔡元培、沈兼士、钱玄同、许寿裳、周作人等人看来,鲁迅确是一位金石学者:他搜购许多金石拓片及专著,又热衷于“钞古碑”,还因大规模收藏汉画像拓片而广为人知……(39)见蔡元培:《记鲁迅先生轶事》,《宇宙风》1936年第29期;沈兼士:《我所知道的鲁迅先生》,《中国学生(上海1935)》1936年第3卷第10期;钱玄同:《我对周豫才(即鲁迅)君之追忆与略评(上)》,鲁迅博物馆、鲁迅研究室、《鲁迅研究月刊》选编:《鲁迅回忆录(散篇)》(上册),北京:北京出版社,1999年,第94页;许寿裳:《整理古籍和古碑》,《亡友鲁迅印象记》,上海:峨嵋出版社,1947年,第49页;周遐寿:《抄碑的房屋》《抄碑的目的》《抄碑的方法》,《鲁迅的故家》,上海:上海出版公司,1953年,第406-411页。但他们未注意或提及的是,鲁迅还曾经在不到一年半的时间里连续写过7篇有关碑铭的考证文章。而这几篇文章是他在积累了大量相关知识之后所作,他本可能就此一直写下去,成为名副其实的金石学家。可是,两种重要因素使他的金石考证之路戛然而止:钱玄同“催”出来的《狂人日记》接续上了他早年的《新生》之梦(40)在《呐喊·自序》中,鲁迅自陈:因为想办的《新生》杂志“并未产生”,他由此“感到未尝经验的无聊”,感到灵魂被如大毒蛇一般的寂寞缠住,因此他才“用了种种法,来麻醉自己的灵魂”,使自己“沉入于国民中”“回到古代去”,读佛经和钞古碑就都是他所采取的应对策略。见《鲁迅全集》(第1卷),北京:人民文学出版社,2005年,第439-440页。,使他得以凭借作家“鲁迅”的身份大声疾呼,在《新青年》中“听将令”地“呐喊几声”,并进入“五四”文坛;而多种考碑困境——对碑文释读、理解之误,无法全面、正确地掌握相关资料,资料本身或有误或不完整,资料完整亦无法得出确切的结论,考证及行文中多有脱误等,都使得他所追求的严谨、科学的考碑活动难以为继。然而,失望也能够造就新的希望。就在金石学者周树人似乎山穷水尽的时候,却迎来了文学家鲁迅的柳暗花明。