“半路出家”的杨所长

文/图/王建国

1988年仲夏,一个闷热的下午,我坐着“长江750”偏三轮摩托车前往永兴派出所。永兴镇与县城之间是一条十多公里的土路。摩托车在坑坑洼洼的路上跳着跑,翻起来的尘土扑面而来,躲也躲不开,把头发、眉毛漂染成了厚重的瓦灰色。政工科长双手撑住摩托车把手,还不时侧过头来跟我说话,压根儿没把这灰当回事。

初识杨所长

一条小河绕场镇而过,派出所位于下场口的小河边,底楼作办公,楼上当宿舍、厨房。厕所旁搭了一间犬舍,一黄一黑的两条狗朝我一阵狂吠,它们当我是外人了。小院内筑有一个小鱼池,里面养了几尾红鲤鱼,几座假山长了一身毛茸茸的小草,长出来真山的味儿。

在我去之前,派出所只有杨所长和老高,他们是派出所的“元老级”民警,自筹建派出所以来就没挪过窝。杨所长原是乡上的党委副书记,四十出头,一头又粗又硬的杂发,一张黑里透红的国字脸,身子结实得像一扇门板,说话爱笑,一笑起来便露出被叶子烟熏得焦黄的门牙。老高原是乡上的公安特派员,膀粗腰圆,个子高,但文化不高,很难得动一下笔。

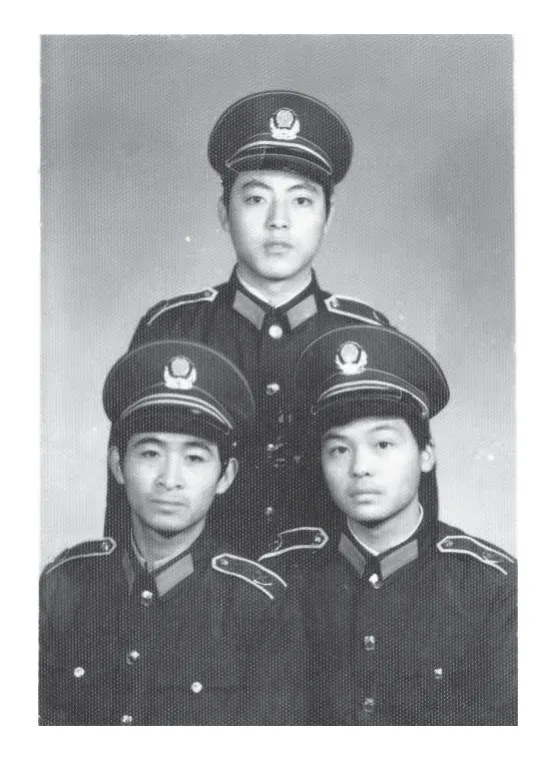

1988年作者与四川省人民警察学校同学合影于泸州(前左为作者)

那时派出所的装备,掰着手指就数得清:两架“永久”牌28圈自行车、一部油腻腻的摇把子电话、两副笨重的铜手铐、三根电警棍、四个消防桶。藏得有些隐秘的装备是那把“五四”式手枪。白天,它贴在杨所长的腰间,杨所长走到哪儿它就跟到哪儿。晚上,它被压在枕头下,跟杨所长同枕共眠。听说保险柜里还有一部120相机,躺在保险柜里好几年了,杨所长和老高都不敢动它,怕按坏了。

杨所长会变着花样做菜,即使只买回来三块豆腐,也愣是能把麻婆豆腐、熊掌豆腐和清水白菜豆腐端上桌来。厨房里蹲了两口颈细腰粗的泡菜坛子。泡菜水既不生花又不寡咸,把时令瓜菜养得鲜嫩清脆、酸咸可口,有水萝卜、黄瓜、豇豆、鲜笋、二荆条、藠头、薹苔、仔姜等。随便夹出一筷子泡菜,准能下半碗饭。

我每次端着剩菜剩饭去喂那两条狗,它们吃了却不领情,尤其是瘸了后腿的黄狗凶得很,还总不忘腾出半张狗嘴来唬我。老高说,狗只听杨所长的话,等高山上的苞谷灌浆的时候,杨所长就要吆它上山去撵野猪。之前有一回黄狗仗着“五四”式的强势,孤军冲进猪群,结果后腿遭野猪咬了一口,落下终身残疾。

永兴镇每逢农历一、四、七赶场,这也是派出所最热闹的时候。解手的、寄放货物的、讨报纸的、找杨所长吹牛的、摆龙门阵的进进出出,逗得两条狗咬累了嘴壳子。杨所长有好多朋友,都是些乡下的农民老乡。他们随便地抽着杨所长的叶子烟,喝着杨所长的茶,天南海北地神侃。这哪里是派出所哦,倒像是茶馆还差不多。见我进去,杨所长的话题不失时机地转移过来:“才分来的警校生,走到你家时,不要装作不认识哈。”老乡赶紧表态:“老杨放心。”整个上午就在人来人往中度过。散场时,办公桌上放了一大堆老乡送的豆角、白菜、南瓜、豇豆等新鲜蔬菜。

“会吃又会玩”

1988年作者与天全县公安局新场派出所民警合影于新场派出所楼顶

进派出所之前,我是不会“大贰”(当地的一种纸牌)的。杨所长正儿八经地跟我说,既来之则安之,乡下没有城里的台球桌、旱冰场和舞厅,电视机也只能出来两个频道,年轻人不培养点兴趣爱好会过得很枯燥的。杨所长看我对“大贰”不是很上心,知道我没分到刑警队有思想疙瘩,又正儿八经地跟我说,只要我安心,他拿两年时间帮我把党组织关系落实了。看得出,杨所长很想留住派出所的第一位警校生。

1988年作者与天全县公安局新场派出所民警合影于派出所门前

没事的时候,杨所长、老高和我就在办公室里玩牌。那时候不兴赌钱,但要象征性地惩罚,给输家贴“白胡子”。“白胡子”是用纸裁成一绺一绺,约一拃长一指宽。我和老高常常是飘满一张脸的“白胡子”,杨所长笑得合不拢嘴,两排焦黄的门牙暴露无遗。

一次,我们玩得正高兴,一位老乡悄悄踱了进来。

“啥子事?”

“报案。”

“啥子案?”

“我家一笼鸡被偷了。”

杨所长正要起身,老乡轻轻地摆了摆手,说道:“不慌,不慌,把这盘打完再去也不迟。”老乡站在我身后当参谋,“先打小六,大贰作将。”嗨!果真和了,还是三番哩。

我和老高把生产队长请来,询问是否碰到过形迹可疑的人,或者谁家房前屋后丢了一堆一堆的鸡毛。众队长帮着分析,本土小偷一般只会偷一两只鸡,而把整笼鸡端走的,多半是流窜犯。

老乡的案子没有破,但却不让我们走,而且又借了一只鸡来。杨所长亲自下厨,忙出来一身汗,搞了一大盆黄豆烧鸡,还跟老乡喝了半斤苞谷酒。回派出所的路上,杨所长有了醉意,险些一头栽进水田里。

杨所长除了会玩牌、会做吃的,还有些许小贪杯外,可能是不会破案的吧。至少从这个小案上,我是这么看的。

我怎么就没想到呢

一天傍晚,杨所长和老高到县局开会还没回来。一个安徽口音的中年人到派出所报案,说他老婆偷了家里的2000多元钱,丢下孩子,跑回四川来了。

“家里的钱还叫偷吗?”我问他。

“不是我的钱,我妈的钱。是用剪刀撬开的柜子。”安徽人说。

“为啥不在你老家派出所报案呢?”我问。

1989年作者与女友合影于天全县公安局始阳派出所楼顶

“报了案的。公安同志让我先过来,发现了人,就给他们打电话。”安徽人说。

安徽人老实巴交又心急火燎的样子,我很是同情,匆匆给杨所长留了一张便条在玻璃板底下,便领着他朝大庙村去了。

大庙村在一块河谷地上,星星点点的灯光犹如繁星倒挂,填满整个村子。村长不认识我,但警服是最真实的介绍信,一会儿工夫就把安徽人的老婆叫来了。说是老婆,看样子只有十八九岁,耷拉着一张像是刚哭过的脸。她说自己是被人贩子卖到安徽的,过不下去了,才偷跑回来,但不承认偷过钱,更死活不愿再回安徽。安徽人则说老婆是他花8000元买的,一同睡了两年多,生了一个小孩,是事实婚姻受法律保护,无论如何也要带她回去。双方各执一词似乎都有道理,我一时不知咋办。

就在这时,杨所长突然冲进屋来,来不及跟村长打招呼,便拉起我出了门。

杨所长把自行车蹬得飞快,我坐在后架上很纳闷:人家可是来报案的呀,杨所长为啥不闻不理呢?!过了一阵,杨所长才说:“小王啊,你让我心急死了,你晓得他的底细不?警校学的都忘了啊?没有一点警惕性。”我心想杨所长可能不清楚缘由,便一五一十地跟他汇报。杨所长没等我说完,重重地说了一句:“哼!还敢来报案,我看那安徽人就是人贩子!”杨所长蹬得一身大汗,径直把我载回了派出所。这时,清朗的月光早已铺满了派出所的院坝。

天快亮的时候,杨所长给刑警队带路,把安徽人抓走了。杨所长告诉我,两年前安徽人买大庙的这个女子时,认识了四川过去的人贩子,过后人贩子又通过安徽人牵线把大庙村的另一个女子卖到了安徽。

我怎么就没想到呢?从这时起,我这个警校科班生对“半路出家”的杨所长一下子佩服起来。