梁繁荣教授活用夹脊穴的临床经验总结

于正,王姿雯,梁繁荣

(成都中医药大学,四川 成都 611137)

梁繁荣教授是成都中医药大学首席教授,博士生导师,全国名老中医经验传承指导教师。他从事针灸临床及基础研究工作40多年,擅长运用针灸治疗多个系统疾病,总结了一套独特的配穴理论及特色针法,其中多采用夹脊穴通调经脉,配以五输穴,常有久治不愈患者前来求诊,老师往往针起病除,屡获奇效。笔者有幸侍诊老师身旁,现将梁繁荣老师活用夹脊穴治疗疑难杂症的经验总结如下。

1 梁繁荣教授论夹脊穴的临床运用

1.1 夹脊穴的主治疾病

梁教授临症应用夹脊穴除了治疗脊柱疾病以外,更多用于治疗情志病、妇科病、痿病、颤症、头痛等,也就是现代医学的抑郁症、失眠、脑卒中后运动功能障碍、运动神经元病、重症肌无力、帕金森、癫痫、偏头痛、阿兹海默症初期、小儿脑瘫、肝豆状核变性等非感染性神经系统疾病,以及月经不调、不孕等妇产科疾病。

1.2 夹脊穴的配穴方法

梁教授临症反复强调,辨证论治是中医起效的关键点,采用夹脊穴治疗疾病时,需通过辨证,配伍远端穴位,尤其多用五输穴。梁教授用夹脊穴所治疗的疾病,多偏向于虚症或虚实夹杂症。多有以下辨证。

1.2.3 辨证配穴

肝气郁滞证。临床常见烦躁易怒,喜叹息,情绪波动大,失眠,或伴有纳差、腹胀、便秘,或伴有口苦咽干。脉弦细,舌淡红苔薄白。此类证型多配伍太冲、行间、合谷、神门。采用培土抑木之法。

气滞血瘀证。临床常见疼痛,痛处固定,或皮肤常无故出现皮下出血,或胸闷气短,或月经色黑量少,面色暗沉,脉细涩,舌质暗,舌下脉络迂曲。此类证型多配伍太冲、合谷、血海、足三里、气海。行气以活血。

脾虚湿滞证。临床常见脘腹胀痛,不欲饮食,打嗝冒酸,烧心,口苦,口臭,口中粘腻不舒,手足心热,大便不畅或稀溏,怕冷又怕热,舌胖大边有齿痕,脉或沉或濡或细。此乃脾阳不足,食积化热之证。配伍中脘、足三里、阳陵泉、阴陵泉、丰隆。健脾除湿,脾健则湿去热自消。

气血不足证。临床常见气短,易疲倦,眠差,纳差,舌淡白,脉沉。此类患者除配伍四肢远端穴位,如足三里、阴陵泉、太溪、三阴交等穴外,还需腹部取天枢、大横、中脘、气海、关元、中极,腹部穴位与背部穴位轮流针刺,加强补益气血之功。

阴阳两虚证。临床常见形体瘦弱,畏寒,神情萎靡,舌淡,可见舌苔裂纹深,脉沉微细。此类患者多配伍中封、复溜、三阴交、足三里。并采用火龙灸,大补阳气。

1.2.4 辨病取穴

针对一些不易辨证的患者或疾病,还可直接选取夹脊穴及固定配穴,以下撷取几个梁教授常治病种及配穴方法,以飨读者。

(1)美尼尔氏综合征

取穴:颈夹脊、华佗夹脊穴、翳风、安眠、风池。操作方法:患者取俯卧位。夹脊穴提插补法,余穴捻转泻法。取针后患者俯卧行火龙灸,取患者督脉及膀胱经第一线,铺洒自制药粉于皮肤上,盖一层桑皮纸,将1.5 kg生姜打碎挤汁呈梯形后铺于桑皮纸上,覆盖从风门至八髎穴范围,再将艾绒捏成宽约5 cm、高约2 cm的艾柱铺于姜末上,点燃艾柱,一壮燃尽后点燃第二壮,灸2~3壮。治疗后,发作时可即可停止发作,缓解期可显著减少发作次数至极少发作。

(2)抑郁症

取穴:华佗夹脊穴、神门、内关、三阴交、通里、太溪。针刺时,患者取俯卧位,施术者需注重导气,针感气至病所,背部置灸盒。失眠严重者,配合梅花针扣刺头及肩颈部。

(3)运动障碍疾病

运动障碍疾病指随意运动兴奋、抑制或不能由意志控制的一类疾病,如帕金森、重症肌无力、肝豆状核变性脑型等。取穴:颈夹脊、华佗夹脊穴、百会、风池、安眠、翳风、曲池、手三里、合谷、足三里、阳陵泉、三阴交、太溪。患者取俯卧位,施术者手法轻柔,以患者舒适为度。背部置灸盒,可配合火龙灸治疗。

(4)不孕

取穴:第一组穴位:华佗夹脊穴、百会、肾俞、腰阳关、命门、三阴交;第二组穴位:太溪、带脉、关元、气海、大赫、足三里。每次治疗采用一组穴位,交替使用,采用补法。配合火龙灸,每周一次。

1.3 夹脊穴的针刺方法

梁教授认为,背俞穴与夹脊穴功能主治相似,但由于解剖位置关系,针刺夹脊穴更为安全。临症往往对称取穴,进针时针尖垂直脊柱,进针0.5~1寸,避免斜向脊柱方向,以免损伤蛛网膜和脊髓。并且,除了采用针刺的方式,还可要多采用灸法,即可使用灸盒置入艾条灸背,也可使用火龙灸(铺药粉及姜末于整条脊柱及两侧夹脊穴,再将大量艾绒置于姜末之上,点燃艾绒,艾绒的热度及药物都可透过皮肤传入体内)振奋阳气。

2 夹脊穴起效机制分析

2.1 夹脊穴的解剖特点

夹脊穴由于各单穴所在解剖位置不同,其周围的肌肉、血管、神经也不同,但是每穴都有相应椎骨下方发出的脊神经后支及其伴行的动、静脉丛分布[1]。

交感神经起源于脊髓的T1和T3节段,首先到交感神经链,然后到受交感神经控制的器官和组织。背俞穴解剖学检查发现,除小肠和大肠外,背俞穴均位于与交感神经和副交感神经输出相一致的椎体水平。如支配肺部的交感神经位于T1至T4水平,肺俞也位于第三胸椎水平。支配心包的交感神经位于T1至T5水平,心包背俞穴也位于第四胸椎水平。心、肝、胆、脾、胃的交感神经支配与各脏器的背俞穴均处于相同水平[2]。夹脊穴也处于同一功能带上,由于针刺夹脊穴相对更为安全,因此临床上常用夹脊穴替代背俞穴的使用。

2.2 夹脊穴起效机制的基础研究

基础研究表明,针灸夹脊穴可上调丘脑内β-内啡肽和γ-氨基丁酸的含量产生镇痛作用[3];上调CYP450表氧化酶蛋白表达水平,下调CYP450ω-羟化酶蛋白表达水平,起到心肌保护作用[4];可以降低RhoA的表达水平,促进损伤的坐骨神经修复[5]等。

2.3 夹脊穴经脉循行特点

传统医学认为,足太阳膀胱经夹脊抵腰中;督脉并于脊里;冲脉上行于脊柱内;手足阳明经筋亦挟脊,因此上述经脉均与夹脊穴相关联,夹脊穴可治疗足太阳膀胱经、手足阳明经、冲脉及督脉经腑病及经脉循行所过之处的疾病,这大大拓宽了夹脊穴的主治范围。

综上所述,梁教授认为,针刺夹脊穴具有局部和全身效应,应综合运用中医整体思维与西医逻辑思维,认识到人体虽然是由各种组织器官组成,但又通过十二经脉、十二经别、奇经八脉、十五络脉、十二经筋、十二皮部形成一个有机的整体,要同时熟悉现代医学基础知识和各条经络循行及主治特点,方能准确找到病源并对症下针。临床中,中西医思维与方法更要相辅相成,常翻阅古籍,查现代文献,精进所学,造福患者。

3 典型医案

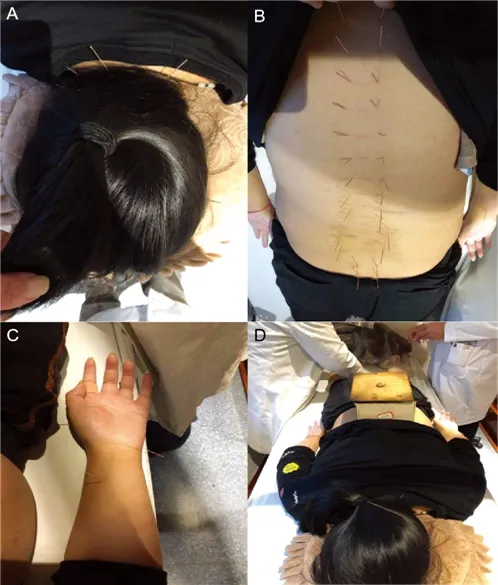

患者,女,30岁,2019年5月因“无法站立及行走伴构音障碍2 a”来针灸科门诊寻求治疗。患者2007年因胆结石手术时发现结节性肝硬化,查铜蓝蛋白显著降低,诊断为“肝豆状核变性”。未规律服用排铜药物。2017年6月不明原因腹泻1月,体质量由55 kg减至28 kg,伴见视幻觉、恐惧、胡言乱语等精神症状,行走不稳。2017-07-03摔倒后导致脑出血,入住医院神经内科治疗。入院时检查显示铜蓝蛋白34.2 mg/L,24 h尿铜0.55 umol/L,凝血酶原时间13.2 s,国际标准化比值(INR)1.21,D-二聚体1.33 mg/L,头部MRI示:双侧基底节丘脑区、大脑皮层下、脑干见斑片状稍长T1、长T2信号,FLAIR呈高信号。磁敏感双侧基底节区、黒质及小脑齿状核见低信号影。脑室、脑池及脑沟增宽,以小脑周围明显。中线结构居中。颅骨未见异常信号。肝肾功、电解质未见异常,脑脊液正常,结核抗体阴性;葡糖糖6磷酸脱氢酶1 131 IU/L,均无异常;未查见K-F环。入院后给予富马酸喹硫平片、多巴丝肼片、草酸艾斯西酞普兰片、二巯丁二酸、盐酸地来吉兰片治疗,患者治疗21 d后出院,出院可与家人交流,但仍无法站立及行走,构音困难,因此患者家属来寻求针灸配合治疗,反复各处求医无果,疗效甚微,2019年5月辗转至梁教授门诊。刻下症:无法站立,语声低微至不可闻,情绪低落,拒绝与他人沟通,数年未行经,眠差,短期记忆消失,舌质淡,苔少,脉沉细无力。现代医学诊断:肝豆状核变性。传统医学诊断:痉病,辨证:脾肾亏虚。治则:健脾补肾,通络开窍。针刺穴位:华佗夹脊穴、风池、完骨、天柱、率谷、百会、四神聪、内关、腕骨、阴陵泉、阳陵泉、足三里、三阴交、太溪、昆仑、然谷。患者取俯卧位,并在背部针刺部位使用灸盒,火龙灸每周1次。第14次普通针灸治疗结束后,患者在无辅助情况下可独自行走2米,并且数年未行之月经也开始恢复正常,接受治疗50余次后,患者可生活自理,语言功能恢复,短期记忆恢复,患者及家属对疗效非常满意,目前仍在门诊坚持治疗。治疗过程见图1。

注:A头部选取风池、完骨、天柱、率谷、百会、四神聪;B对称取背部夹脊穴;C腕部取内关、腕骨及合谷穴;D腰部给予灸盒温补元阳

按语:肝豆状核变性又称为“威尔逊病(Wilson Disease,WD)”,是一种常染色体隐性遗传病,是由于ATP7B基因突变引起铜代谢异常,过量的铜在肝脏、脑、眼、肾脏、心脏等全身各处组织累积引起器官损伤。该病注重早期诊断早期治疗,只要患者可以耐受药物治疗,均建议患者终身服药,积极治疗的患者生活质量可达到与健康人相似的水平。但是如果已经造成了组织损伤,轻度可逆,重度且不积极治疗则该病可威胁生命[6]。该患者早期未重视治疗,导致出现了明显的神经系统症状,后期虽规律服药,但病程过久,机体组织损伤无法恢复。

中医对于WD并没有明确的认识,根据该患者初次来就诊时的症状中医诊断为痉病。痉病病位在筋脉,肝主筋,脾土可营肝木,肾水可滋养肝木,《素问·骨空论》说:“督脉为病,脊强反折”,因督脉其络“合少阴……贯脊属肾”,故本病与肝、脾(胃)、肾及督脉密切相关。该患者由于久病,肝精亏损,脾土虚衰,久病入络,血脉不畅,筋脉失养,髓海空虚。

此为基本病机之所在。针刺选用了百会、四神聪、腕骨、内关、风池、完骨、天柱以醒脑开窍,改善失眠、抑郁、幻觉等精神症状,夹脊穴调理脏腑,同时艾灸夹脊穴更是加强了补益脏腑的功能,阴、阳陵泉相配改善震颤、流涎、肌张力高等锥体外系症状,足三里、三阴交补益后天,太溪、昆仑、然谷补先天以助后天,化生气血。诸穴合用,使阴阳并补,气血同调,拘急之筋脉得到舒缓,空虚之髓海得到充养,症状得到了明显的缓解。

4 讨论

华佗夹脊穴疗效肯定,是临床常用穴位。关于该穴的出处,说法较多,或认为出自《黄帝内经》,或认为出自《肘后备急方》,不一而足。叶明柱[7]等通过对文献的探析认为,“夹脊”最早见于《足臂十一脉灸经》,《黄帝内经》对“夹脊”的内涵作了进一步发展,为“夹脊穴”的出现奠定了基础[8]。华佗在《黄帝内经》的基础上,进一步确定了夹脊穴的定位[9]。后日本医家潜心钻研华佗背俞穴,并在此基础上提出了“挟脊穴”。1955年,承淡安先生在《中国针灸学》中第一次明确提出了“华佗夹脊穴”[10],厘定其定位为“以背部正中线为基点,从第1胸椎棘突下起至第5腰椎脊突下止,从正中线两侧各旁开0.5寸处是穴,每侧17穴,左右共34穴”。“华佗夹脊穴”常被简称为“夹脊穴”,属于经外奇穴。颈夹脊是后世医家受华佗夹脊穴的启发发现的,不包含在华佗夹脊穴中,但是其疗效明确,临床常用[11]。既往临床医生使用夹脊穴治疗疾病束于其解剖位置,多用于脊柱疾病或是带状疱疹,但梁教授认为,夹脊穴通过经脉循行对多种疾病具有治疗作用,尤其是一些辨证复杂的神经系统疾病,具有全身调理的作用。梁繁荣教授拘古不泥古,传承创新,基于中医理论及现代解剖学知识,拓宽了夹脊穴的应用范围,指导临床,使临床医生在面对复杂疾病时,有理可依,有法可行,极大地提高了对疑难杂症的诊治效果。