帕斯卡·基尼亚尔:艺术家之相

□魏柯玲

在法国当代文坛,帕斯卡·基尼亚 尔 (Pascal Quignard,1948—)堪称罕见的隐士与文人。隐士,因为他虽曾任职伽里玛出版社且主持过凡尔赛宫巴洛克戏剧节,却于1994 年辞去一切职务,深居简出,潜心写作。文人,因为他类似中国古代为“文”所化之人,或可以法语的“lettré”(源于拉丁文litteratus) 称之,即浸淫于文字与文学,博古通今之人。基尼亚尔本人的话可谓夫子自道:“文人一个世纪又一个世纪地阅读古人。[…] 他是属于过去时态的人;他是游荡者;后缀者;文字的;边缘的。”[1]概言之,其作品体类多样,跨域广泛,文风静穆古奥,熔历史想象、文学虚构、艺术审美、哲学思辨为一炉,糅合格言警句、记忆玄想,出没于传记、评论、随笔、小说之间,上承古希腊罗马论理思辨之风,下接从蒙田、帕斯卡尔、卢梭到普鲁斯特和布朗肖的伟大散文传统,深刻地更新了文体的范式,为文艺理论与文学实践开拓出崭新的空间。

基尼亚尔本人拥有深厚的古典学养和艺术素养,其作品亦具有丰厚的美学维度。他的多部著作专论绘画与音乐,小说也多塑造艺术家的形象。艺术在他的文本中得到几乎是现象学的显现:对音乐的描述,对绘画的描摹,对艺术家肖像的描写,让乐声和图像浮现于文字。艺术形象感又赋予语言以赋格和修辞,让文字拥有符咒一般的寓示力,在比喻、换喻、暗喻的移动中蕴藉无穷。[2]

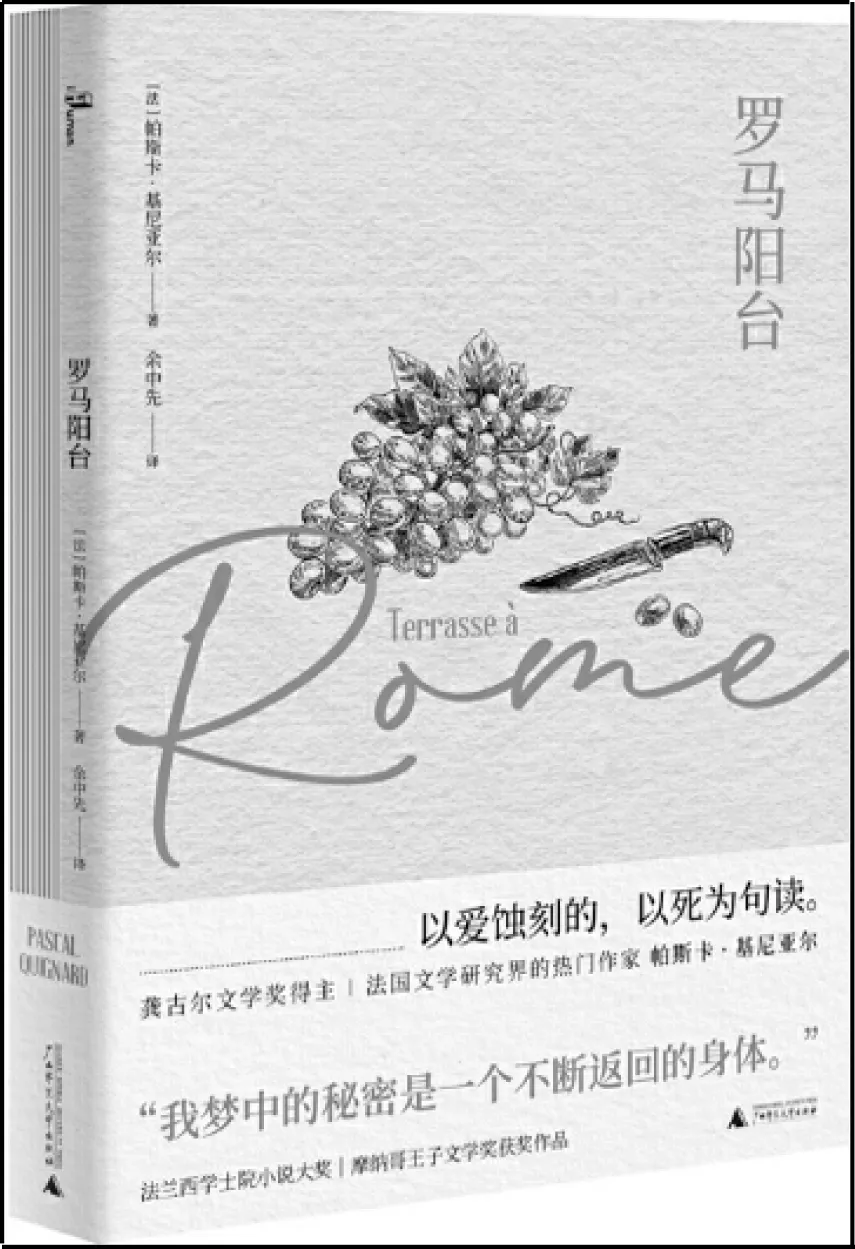

出版于2000 年并获得法兰西学院小说大奖的小说《罗马阳台》[3]即呈现出丰富的艺术隐喻性。该书主人公为17 世纪镌版匠莫姆。这位因爱情而被毁容的版画家在凌绝的悬崖上放逐自己,一笔笔蚀刻大自然的面容,每一笔都是心爱女子的线条;作家的笔锋亦如刻刀,锋利地划破万物表象,凸现奇崛的风景和亘古悲欢的记忆。本文即试图分析小说中的艺术家形象,探讨其面目与容貌、像与象/相、损毁与遮蔽,以及表象与深度、可见与不可见、文艺与自然、文学与艺术、文字与书写之间复杂而深刻的关联。而这一切均在小说中具象于艺术家的面貌/形象 (figure) 及其毁容/变形(défigure/transfigure),以至这面相在世象中的映射、消耗、毁灭与重生。

面容与启喻:相/象/像

法语中的“figure”一字源于拉丁文“figura”,原义为样貌、形式、形状(forme):面容或身体的形状,或其视觉再现,如图形、画像、形象。由之引申为语言形式的迁移、转换或变形,也就是通常所说的修辞格:语词转换 (figures de mots,如婉转、隐喻),构造转换(figures de construction,如省略、倒置),意义转换(figures de pensée,如象征、比喻) 等修辞手法。该词作动词(figurer) 时指“用形象表现”,此形象化后之意义即所谓“转义”(sens figuré),与“原义”(sens propre) 相对。然而,文学之根本即在于字面意义的变形与转换,亦即语言文字的形象化和具象化。文学于是构成了最典型的形象和修辞——figure——的场域,语言的诗意想象就在那里发生着千变万化。昆体良有言,辞格是“赋予思想表达的形式”;热奈特则说,辞格“描画出文字与文学可能产生的空间”。[4]基尼亚尔所谓“思辨的修辞”[5]便揭示出“文”(littera) 之“生机勃勃的、思辨的、联想的意象”[5]21,即语言中原始野性的活力,以及文学作为笔画、形态、刻画的书写力量。同样,形容词“figural,figuratif”意为图像的、形象的,以及艺术中的象形与造型。

“figure”中译一般为“形象”,在修辞的意义上则指“辞格”。从译文亦可看出虚实两面的含义,即具体的形状、形式、图形及虚化的意象和语言的变形。就汉语而言,或可兼用三个语义相关的同音字:“象”:现象,征象,外貌,形状,样子,仿效,模拟;“像”:比照人物而来的形象;反射或折射形成的图景;“相”:观看,省视,也指相貌,外观,姿态,状态(相态)。人的面目为万象之一种,世间现象在人的观注中幻化为种种形态,是为幻相,亦是艺术作品所刻画的景象。在此意义上,艺术家的面容/形象正可喻示世间万象和色相,其遮蔽与消隐乃是将自身融于世相,以“观象于天”“观法于地”,并经由模仿而再造宇宙之象。这也是文字书写之谓“象形”的深意所在:俯仰天地,省察揣摩,乃至拟象描摹,造形刻画,以人形之退隐换取万象之显现。

世界的面貌—景象(visage-paysage)

在基尼亚尔那里,艺术家是这样一类人,他不属于当下,沉湎于另外的时空,沉浸于幽暗,深陷于不可见的“往昔”(Jadis)。[6]这“往昔”(Jadis) 意指久远的过去,一般用作副词,也作形容词,在文学语境中亦可用作名词。这个词在基尼亚尔那里与深不可测、远不可追、无以溯源的生命肇始之夜相连,成为每个人频频回首却始终无法触及的源头,也成为诗人和艺术家终其一生试图企及而不得的终点,却也是他们不竭的灵感源泉,最深的渴望和欲求。

艺术家为此掩藏自己的面容,就如小说中的16 世纪版画家莫姆。

《罗马阳台》开篇便是莫姆的自述:“莫姆对他们说(dit):‘[…]在布鲁日我曾爱着(j’aimais) 一个女子,我的脸被 (fut) 彻底烧毁。整整两年间,我把一张丑怪的脸藏在(j’ai caché) 意大利拉韦洛城之上的悬崖。’”[3]3原文极为凝练,却具有奇特的叙事方式和复杂的叙事时间:动词“说”(dit) 的时态单从形式上无法确定,因为它既可表示现在时,亦可表示简单过去时;另外三个动词——爱、(被) 烧、隐藏——则分别用了三个不同的时态:未完成时(j’aimais),简单过去时(fut),复合 过去时 (j’ai caché)。“莫姆说”这一兼具现在与过去的模糊表述使之具有一种不定性 (aoriste),这种只属于古希腊语的时态表达的是“已失去的乍然出现,乍现的亦已失落,于是失去的便不曾留驻”[7]。当下之“说”表述的其实是失陷于远古而无从找回的诉说。这终极的迷失置文本于绝境,或毋宁说将之掷于文学如银瓶乍破般闪现的虚相。关于标志未完成过去时的后缀“-ait”,基尼亚尔说它指向的便是那不可探测的“往昔”:“-ait 所呼唤的乃是:另外的时间”,即“不可见的世界;性的、赤裸的、欲望的世界;不再是迷幻的而是想象的世界:展现原始异性场景的世界;往昔”。[7]119这“想象的(imaginaire)”即源自图像—意象(image) 的世界是不可见的,是莫姆所怀抱的原始情爱的世界,它早已远去无踪,只可能闪现于电光石火之刹那并注定骤然消逝,正如小说中的性爱场景瞬间中断于毁容事件。这惊怖的事件则只能用简单过去时态来描述,因为该时态源自:

如此简单的过去,激发它的只有那原初的唯一差异。

性欲之不定过去时态拥有简单的面孔。

法语“简单simple”来自拉丁文semel plex (单一折痕)。

单一折痕的时间,譬如,有些单一折痕的灵魂。[7]120

在小说里,突兀而来的灾难将性爱从其原初场景中生生拔除,将之掷入时间的分崩离析,即“语言的过去”[7]120当中:“一切都在分解。这便是复合过去时。”[7]121这名为复合的过去实际上分解并摧毁众生,它与现在息息相关,让人“再也认不出他的面容”[7]121。

下面是版画家莫姆被毁容的场景:

在小饭馆里。窗扇在雷鸣般的震响中轰然打开。正颠鸾倒凤的两人身上顿时落满了碎玻璃。雅各伯兹那条街道的伙计,名叫凡拉克雷的,把玻璃窗打得粉碎,自己也受了伤。他踉跄着。他的嘴唇在流血。他拔下握在手中的粗陶小瓶的塞子。他准备把一瓶硝镪水泼向莫姆,后者已离开了雅各伯兹女儿赤裸洁白的身体。莫姆试图站稳脚跟,他的阳物还黏糊糊地泛青,他作势要跟凡拉克雷干上一架,冲上去,闪身,又退开。这一刻可笑而徒劳。雅各伯兹女儿的未婚夫泼出了硝镪水。莫姆的下巴、嘴唇、脑门、头发、脖子都被烧灼。民选法官女儿的手也被烧伤。她尖叫起来。所有人都在叫喊,每个人的痛苦都如此强烈。莫姆被送到他师父那里。海姆克斯叫来一个医生为徒弟治疗。他的眼睛没有受伤。他整张脸已经完全肿胀起来。[3]11-12

这令人战栗的“性与恐怖”[8]的场景借硝镪水完成;这是版画家用来蚀刻铜版的原料,即莫姆用来创造他的艺术品的原料。在此可怖的翻转中,艺术家自己的脸孔成为被蚀刻的底版。“版画家莫姆被蚀刻。浇花者被浇。蚀刻者被蚀刻。被硝镪强烈腐蚀。套印与套叙。”[9]就好像艺术家成为自己的艺术作品;他的面孔成为承接自己艺术形式与力量的底版。就好像艺术家反手将刻刀对准自己的脸孔,将之破坏并镌刻下永远损毁的(自我) 肖像。奇特的是,这令人难以直视的“丑怪”的面容却保留着不曾受损的目光(“他的眼睛没有受伤”)。也就是说,还保留着观察与记取的能力:法语中的“观看”(regarder) 含有回顾和留存之意(前缀re-表示返回和重复,garder 则表示保留)。艺术家的面容虽然被毁,完好的目光使他仍然能够将记忆留存,并投射于这目光所及的风景。

从此,失去面容从而失去在光天化日之下“露面”的权利的艺术家逃离人世,隐没于黑暗,寄身于“游荡的影子”[10],在“出离自我”[11]的沉迷(extase) 中,在遗忘与抹去中,创造着图像与象形艺术。在这里,面容的否定/损毁 (dé-figure) 反使艺术家脱离面目的规定,忘却自身,融入自然,在艺术中重塑形象。

就这样,带着无以形容(in-figurable) 的丑怪面容,艺术家藏身于悬崖和角落:那是些幽暗突兀之地,奇崛的峭壁 (l’à-pic) ——“峭壁是kairos。峭壁是人类下方敞开的深渊,就像悬崖笔直地下坠”[12]。那深渊是语言逻各斯所难以探测的,“往昔”就从那里涌现。他寄身于此,因自身面貌的抹去而与自然面貌融为一体,脱离面目所寄寓的种种人世间之规定、识别、认同,皈依野性与未知。成了陌生人:“他的脸被烧伤后,那些曾经认识他的人再也不认他了。”[3]17成为隐修者(anachorète):孤绝,沉默,远离人世。

从此,他始终隐藏起自己的面庞:“在第二幅版画中,镌版匠莫姆画下了自己,毁容的脸藏在一顶硕大的草帽底下。”[3]31这是艺术家隐匿面貌的自画像。同玛丽·艾黛儿在一起时,他“尽一切可能把脸彻底掩藏在黑暗中”[3]42。在从一个城市到另一个城市的流浪中,“他从来不在王公贵族和枢机主教的府上露面。一走出他在阿文蒂诺山上的家,他就戴上一顶大草帽,面目完全消失不见”[3]49。这消隐,这面容的抹去(l’ef-facement),既是抹去自我,更相当于抹去面具(persona),即抹去作为人物(personnage) 的身份。既然不再有面貌,人物便不再拥有可供描摹的“形象”,而变得无从表现和“刻画”。传统小说不可或缺的“人物形象”被消解,艺术家却获得了奇异的能力,窥探到风景与遗迹所构成的“上帝的面容”:“那是原始伟力的痕迹,比人更巨大,比自然更广阔,比生命更活跃,与早于这一切的天系一般摄人心魄。”[3]58-59毁容的灾变如同星辰陨落 (dé-sastre),让他得以窥见往昔之涌现(jadir)[13],其幻象便成为形象。而他烧坏的皮肤则任由风景 (paysage) ——这自然之面容(visage naturel) ——穿透:“有一天,风景将穿透 我。”[3]59因为“风景先于人像”[3]60[14]。这“先在性”(antériorité),这“绝对的先前和先在”(précédence et antécédence)[15],便是艺术的绝对先验性,无穷尽的源泉,艺术作品则是其不断更新涌现之所在。艺术家必须观照和省察,既观察面目,又在这观察中破除面目(en-visager,dé-visager)[16],方可在对自然面貌的观照中解除对自身面容的执着,遗忘和出离自我,承受绝对的他性,没入大自然的景象。换言之,他抹去面目,隐去自我,让原始力量的景象敞开将其淹没,再一笔笔勾勒镌刻成风景画,即神的面容。

莫姆是“镌版匠”(Graveur,来自动词graver,刻):他刻画、刻印、刻写金属版面,随后用硝镪水烧蚀,以现出深陷的线条,就好像被毁坏的面容展示出时间与生命的磨蚀和印迹。他不仅是描画“灼烧着它的形式的光”[3]29的画匠,就像那洛林人克洛德(Claude le Lorrain)[17]所说的,还是“一个现身于黑白两色,亦即情欲的雕刻家”[3]28。他沉入表象的深处,在夜梦无色彩的欲望中。他雕刻并烧灼:“用我的硝镪水,我无法隐瞒的是,我为这熊熊燃烧添加了少许。”[3]29用烧毁自己面容的硝镪水,他见证了欲望的烧灼,并参与了宇宙的大燃烧,太阳的消耗——世界的完成与衰竭。由此他完成了自己的终极作品:艺术家烧毁的面容,作为生命终结的形象,即末日(apocalypse,《圣经》中所指的世界末日,本意为上帝的显现)的形象,于刹那间显露出如同“大西洋”或“暴风雨”的“上帝的突兀景象/面孔”。[3]28

他是这样的版画家,“献身于黑白”,“创造着出于黑夜的图像”。这黑夜,是原初的“性之夜”[18],幽暗不可见,赋予生命又吞噬生命。黑白的视象“将可见性聚集于重大的差异性,这是明亮与阴暗的差异,性的差异便由此产生”[19]99。这“低沉的”[19]99视象先于色彩,就像低沉的声音先于语言,呈现出的是世界最初诞生的状态,无比古老,无比新鲜。

莫姆采用的镌版技术叫作“黑版法”(mazzotinto)。文中解释道:

黑版法是一种凹印的铜版画技法。

在黑版法中,整个铜版从一开始就要全部刻出毛刺。需把毛刺刮平以获得白色。风景先于人像。[…]

黑版法中用来将铜版片整个刻出毛刺的工具叫作摇凿。

经由黑版法,版面上的一切形象都仿佛出于黑暗,就像婴儿出于母亲的产道。[3]60

黑版法是一种“凹印”刻版法:它是逆向的,从黑暗中产生。整个版面先凿出黑色的密纹,再将之刮平以获得深浅不一的形状。这种手法再现了时间的诞生。一开始是绝对的黑色,“最初和完全的”黑,它构成了无底、无象的深渊,时间外的时间,不可追溯的“往昔”。随着不同力度的刮擦,不同层次的灰与白渐次显现。让铜版布满密点而产生最初黑色的工具叫“摇凿”(berceau),亦为摇篮:如同古典诗学之模仿(mimésis) 的摇篮,再现最初的场景,它先于诞生,纠缠着生命。如此获得的图像“仿佛出于黑暗,就像婴儿出于母亲的产道”,因为艺术之“婴儿”(l’infans) 便于此显现。这份工作在于,以最初的刺刻抹去一切光亮与形状,再造黑色和幽暗,随后再以刮擦之法让形象诞生。艺术家以这种逆向的姿态再现了一切造型之初的抹去和割裂。

“镌版匠莫姆首先在蓝纸上画下图案”,并用“钢铁的刀尖径直切割金属”。[3]39-40描画与刻画:这是最初意义上的书写——先于字母,先于语言,先于逻各斯;图画的符码与其说是指意,毋宁说是标示;动物性的涂画与印迹;充盈生命力的文字学 (grammatologie)。[20]这一切为的是“创造黑暗”,即为了返回那无法返回的最初的幽深之夜。

艺术家的(自我) 肖像

借用布鲁诺·布兰克曼的表述,基尼亚尔的作品是“无法确定的”[21],无论就文类还是叙事而言。镌版匠莫姆的生平事迹贯穿全文,其间混杂着间接引语及自传的碎片。开篇即为莫姆自述生平:“莫姆对他们说:‘我1617 年生于巴黎。[…]’”[3]3这奇异的生平(curriculum vitae) 以直接引语的形式道出,对象不明(他们),绘出一幅“绝望者”“爱恋者”“读书人”的影像,这些人“活在角落里”,“挂在空间生活,就像画在墙上的图像”。[3]3所谓“画在墙上的图像”令人联想到史前洞穴岩画,它们绘在“阴道一般阴暗的洞穴中,原初的过去涌入其中。往昔的中心。纯粹先前的中心”[22]。如此,艺术家的第一幅自画像便借鉴于最古老的形象,投身黑暗与幽深,来自原始欲望之地,记忆和叙事都深陷其中。

在毁容的场景之后,出现了一个简短的句子:“他跑着,跑了。”(Il court,courut)。[3]19借助词尾的微妙变化,现在时径直与简单过去时相连。叙述飞跃,莫姆就此永远离开爱的场景,进入了缺席的场景。在现在时和过去时之间,亦即在场与遗失之间,只有极其细微却无法跨越的距离。现在令人沉醉,因为它出离时间,是永恒瞬间奇妙的涌现,这瞬间一转眼便坠入深渊般无可挽回的过去。然而,那些“迷醉”与“奇迹”,就如莫姆所呈现的,结晶为艺术品中的奇妙图像,涌现于叙事,就好像基尼亚尔珍视的“往昔”在某些瞬间蓦然浮现。

莫姆将他的“视象”(vision)刻入金属。“他必须让自己在脑海深处和眼睛背后所见到的一切显现。视象从阴影中勾勒成形,走出深底,脱离那不识光明的黑夜。”[3]24对他来说,“有一种显现(apparaître) 是这个世界特有的”[3]29。他将显现从黑暗的深渊中拔出,穿透表面,让硝镪水蚀刻它,就像时间的磨蚀。通过刺刻的动作,表面裂开,深处打开,视象浮现,远在视觉之外,远在看见的和可见的之外。

在文本中,迷醉的场景和叙事进程穿插融合。在“黑版法的比利牛斯山版画系列”[3]30的描述中,艺术家进入了自己的作品:“在版画上,蚀刻镌版匠正走在一片坟墓中间。他行走在安息的古人中间。”[3]31在此,创作者进入了自己的创作天地,跨越了创造者与被造物、现实与想象的界限。他与作品同一。叙事缓缓展开,同时展示着版画系列。艺术家出现在自己的作品中,仍然藏起损毁的脸孔;他成为艺术创作的一部分,自我呈现又自我隐匿。在对版画的描述与叙事之间,在凝固的画面和艺术家的行走之间,在如虚构的生平和如泡影的图像之间,凝聚着世界诗性的和诗学的姿态—瞬间。

整个叙事表现出对目光的强烈关注。让-吕克·南希说:“‘观看’(regarder) 首先是留驻 (garder),warden,warten,即督视、看守和关注。小心翼翼。在观看时我观照并看顾(自我):我处于与世界的关系,而非与物品的关系之中。”[23]在此过程中,主体自我呈现,却迷失于他者的目光,就在注视他者的同时。爱恋的目光恰恰增强了这留存与出离的力量。爱情故事开始于目光。目光的触摸早于身体的触摸:“莫姆撞上了她落在他身上的目光。落在他身上的这道目光,整整一生,活在他身上。”[3]5-6第一次会面时,“他们不说话。她头向前倾。随后她直望着他。她睁着一双大眼睛打量他。他们在这道目光中相遇”[3]7。在莫姆展示的一幅素描中,“面对着他的这位年轻女子的目光中透着恐惧”[3]23。这恐惧是猎物在被捕杀前一瞬先被目光所慑而动弹不得,也是远古之夜原初场景的灵魂出窍,摄人心魄(fascination):“在罗马世界,就像在动物界,慑服(fasciner)迫使观看者无法再移开目光。他原地不动,失去意愿,充满恐惧。”[24]封底被慑服、蛊惑、入迷,莫姆于是“毕生描绘那同一具躯体,描绘我终生梦想的她拥抱的姿态”[3]4。临终的艺术家仍然保存着这道目光:“我保留着她把眼睛转向我时的目光。”[3]99镌刻的艺术便在于刻下如此被保留的线条。就像艺术家临死时对一只飞蝇的幽灵所说:“我一直留存着我失去的女人。”[3]103

血系的联结与断裂也在目光中完成:在弑父的场景中,父亲注视着不认识自己的儿子:“他瞧着他:他被他脸上的线条震惊了。他凝视着他。[…] 他在儿子的目光中看到他正准备发出的致命动作。”[3]84-85这“极其俊美”[3]86的儿子与莫姆照着其母亲的“形象”所制的版画面貌十分相像,而莫姆拒绝与之相认,因为他本人不再拥有作为谱系标志的面容。

于是,关于莫姆一生的叙事由沉默的场景、目光、视象、版画与图像、片段的引语等拼接而成,而不是依循线性时间顺序。艺术家的碎片式肖像在文末再次出现:

莫姆1617 年春出生于巴黎。他是洛林人。他说:“孩子们的脸是不确定的。”因此他从来不画他们。过了50 岁以后,他的脸紧张而奇异。他非常瘦削。双眼闪闪发光,像婴孩和青蛙的眼睛。很大的灰色眼球,但无人知晓里面透露出什么。它们存在于幽暗之水。令人震撼,却无从了解这双眼睛之后是否有痛苦、饥饿、焦虑或撕裂的愤怒。他脸上的伤疤越发增加了他表情的不确定感。[3]113-114

这幅艺术家最后的肖像很奇特地带有孩童的线条。既苍老又年幼,就像老子,这位被基尼亚尔形容为“时而是老人之子时而是老去的幼童”[25]的哲人,亦体现着中国古典美学中的“苍润”。他的眼睛——脸上唯一不曾受伤的感官——发出童稚野性的光芒。但这光芒并非白昼的明亮。这目光蕴含真理,转回孕育世界之原始子宫的“幽暗之水”。因此,不确定性便是这被毁坏的容颜的表情;不确定性也是这未完成的肖像上斜睨的目光所揭示的真相。而那未完成的肖像便是怀抱秘密的艺术品。

基尼亚尔的黑版法书写

“镌版匠是深刻的”[3]25:这句“玩笑”其实是一个文字游戏,“grave”意为“严肃、严重或深沉、深刻”,同时含有“镌刻、刻画”的动词含义,恰好与“镌版匠”形音相同。这首先说明莫姆作为镌版匠的“深沉”状态——“他凝然不动和聚精会神的面孔”[3]25,他工作时“稳定自信”[3]40的手,但也指他面容损毁的“严重”程度。实际上,该词恰可用来形容基尼亚尔的文风:沉静,内敛,深刻,节制。而风格或文笔(style) 的拉丁词源(stilus)即意为尖端,既指书写之笔尖,也指镌刻质料的刀尖,恰似基尼亚尔黑版法一般精准而尖锐的笔锋。它并不急于让叙事前行,而是寻求图像在文字中的显现,在语言的肉身刻画姿态、线条、深度。绘画/刻版与文学微妙的关联在此彰显。正如基尼亚尔在谈到古罗马绘画时所说:

画者绝非沉默的诗人;诗人亦非言语的画匠。古老的画作是浓聚为图像的诗人的叙事。西莫尼德斯(Simonide) 说:“话语是行动的图像(eikôn)。”伦理时刻便是图像之“缄默的话语”。在希腊语中,zôgraphia(生命文字) 是浓聚于图像的沉默的故事,它通过“缄默”(siôpôsan) 而说话。这图像—行动使得人在浓聚为éthos (变为神) 时进入人的记忆。[24]60

重要的不是书写动作本身而是书写动作的形象,即凝固的动作。基尼亚尔之“深刻的”书写——镌刻意义上的深刻——正构成那种“生命文字”,描摹生命最强烈的时刻,亦即恰好在死亡来临之前的“死亡瞬间”,如猛兽暴起时既摄魂又被迷惑的目光。“‘伟大的图像’是坟墓中的雕塑。绘画的问题是:如何显现,就像神显现于其永恒之瞬间?”[24]61如果说莫姆的版画试图通过穿透可见以抵达不可见,那么基尼亚尔的文字则努力抵达爱与性与死的永恒刹那,其阴影始终徘徊于人世,游弋于生命的流逝。用基尼亚尔的话来说,他“急坠的文风”“无关所说话语的形式,也无关所呈现的或浮夸或鄙俗的内容,而是关乎前语言的力量,他在欢乐与痛苦的结合中试图抵达这力量”。[26]

《罗马阳台》演绎了一位被毁容的艺术家的一生,这幅文学肖像(portrait littéraire) 汇集了刻写的线条,以描绘那迷失漫漶却深刻于灵魂的一切:幻觉、阴影、梦、身体的记忆。基尼亚尔的文笔带着某种沉默、凝然、瞬间性,亦即绘写与刻画性,其所呈现的更多是一些勾画散漫的图景。这部小说亦不妨称为作者关于艺术的“小论”。[27]沉思的场景,间断的史实,碎片的人生,强烈的风景,凹版式叙述,顿挫与重拾,虚化与迷幻:在每个章节、每个段落甚至每个句子之间,笼罩着无底的沉寂,不可修复的间离。句法与风格之巨大的简朴蕴含谜一般的内核,让叙事转向意义的深渊,就像肖像画的目光勾引着——再次留存着——反归自身的注意力,就在注视别处的时候:自我抛出,自我迷失,自我退缩。迷乱的读者无从追随情节,只是被留下印象——被印刻、标志、击中、感动、慑服——被基尼亚尔文字图像式的凝然不动,如同镌刻、切削、深烙的字迹,黑夜的影像,诗艺的“黑版法”。作家的笔尖,正如版画家的刻刀,割裂表面,显出深处的不可见,而那表面不过是沉没的面孔,艺术深不可测的“真理”之毁坏的容颜。这是关于失落的源头的真理,这源头却穿越时空,在艺术家以抹去自身面目为代价的风景画中得以显现。在此意义上,基尼亚尔关于艺术和艺术家的书写自然具有一种形象或赋格,在沉迷和情欲 (l’ob-scène) ——出离时空,出离场景——的凝固中变为版画和图像。如莫里斯·布朗肖所言:

写作,便是在迷惑之下安排语言,并且,通过语言,在语言中,与绝对之域保持关联,在那里,事物重新变成图像,而图像,从影射到形象,变成对无形象的影射,并从绘于虚无的形状,变为这虚无的无形状之呈现,向所在之物的混沌空虚的敞开,当不再有世界之时,当尚无世界之时。[28]

贺拉斯有言:“诗如画”(Ut pictura poesis),这已触及文字、线条、绘画、书写、文学之间的隐秘关联,亦可勾连于中华文化传统中的诗画艺术。在后者,诗画艺术的同源乃是线条。线条构成绘画之“骨”,先于墨并引导笔墨的运动,其“意”则大于意义或意图,是某种心灵状态,也是画作完成之后不绝的余韵,即张彦远所谓“意存笔先,画尽意在”。

在基尼亚尔那里,线条 (trait)更具有类似开辟鸿蒙之原初的撕裂与打开之功:“从第一笔线条开始,背景与形象一同涌现。”[29]与此接近,在德里达那里,这“线条、划线”亦指向描写的“笔画”,动作性的“刻划”,“文字—书写”(écriture)意义上的“划痕”和“踪迹”,甚至汉字书写的“笔锋,笔势,运笔,走笔”,也兼顾“划开、划破”、裂纹、裂缝、裂隙之意,即海德格尔的“Riss”。[30]

回到莫姆的版画艺术:他的刻刀划过并刺破表面,抵达现象之难测的深处;以锐利的刻画线条,寻找并创造人与自然隐匿的面目。文字与版画均试图捕捉形象,画面与语言之外的形象,譬如,中国传统所谓“无言之境,弦外之音,象外之象”。此“象”,在故事、历史、画作、叙事、小说等结束之后余影不绝,溢出、萦绕,又返归,构成“不可交流的内核”[31],即文学与艺术作品的秘密本质,正因其深深闭锁的奥秘(hermétique) 而引发阐释学(herméneutique) 的一再叩问。

同样,正如在中国古代艺术家那里,风景绝非单纯的客观“自然”,而是主观性和接纳性的空间,如李日华所言:身之所容,目之所瞩,意之所游。艺术家的心灵状态映射其中:情爱,失落,痛悔,追忆,惝恍,出神,迷离,又在实与虚、近与远、黑与白之间再度创造。他居于自然,追索往昔,留存记忆,将其赋形于(figurer) 图像,在风景画中描摹失去爱人的容颜,又幻化出荒芜悲痛的余象,敷衍参差,缠绵无尽。

注释

[1]Pascal Quignard,转引自Jean-Luc Nancy,Jadis,jamais,bientôt (l’amour),inPascal Quignard,figures d’un lettré,Galilée,2005,p.381.

[2]关于基尼亚尔写作的总体概述,参见魏柯玲.帕斯卡·基尼亚尔:异域的文人[J].上海文化,2015(1).

[3]Pascal Quignard,Terrasse à Rome,Gallimard,2000.中文版见罗马阳台:世间的每一个清晨[M].余中先译.桂林:漓江出版社,2004.以下凡出自该中文版的引文均在正文括号中注明页码,不再单独注释。笔者对译文略有改动。

[4]Oswald Ducrot,Jean-Marie Schaeffer,Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage,Seuil,1995,p.577 et 583.

[5] Pascal Quignard,Rhétorique spéculative,Éditions Calmann-Lévy,1995.

[6]“往昔”(Jadis)是基尼亚尔钟爱的概念。参见Sur le Jadis,Grasset,2002.

[7]Pascal Quignard,Sur le jadis,ibid.,p.116.

[8]基尼亚尔有一部著作题为《性与惊恐》(Le sexe et l’effroi,Gallimard,1994)。

[9] Benoît Reynaud,Terrassa Rom…an,inPascal Quignard,figures d’un lettré,op.cit.,p.101.

[10]《游荡的影子》是基尼亚尔的一部散文集的题目,中文版由张新木译,译林出版社2007 年出版。

[11]基尼亚尔写道:“希腊字ek-stasis表示出离自身”,见Pascal Quignard,Sur le jadis,op.cit.,p.246.

[12] Pascal Quignard,Rhétorique spéculative,op.cit.,pp.67-68.

[13]jadir 是基尼亚尔创造的新词,在jadis(往昔)的基础上仿jaillir(喷涌,喷发)而成,表示往昔的突然涌现。

[14]在法语中,“风景/风景画”(paysage)与“面容”(visage)押韵:在隐喻的含义上,可以说艺术家以失去面容为代价获得了绘制风景的能力,而visage 的词源含有“观看”之义,暗示面容对风景的观照。

[15] Jean-Luc Nancy,Jadis,jamais,bientôt (l’amour),inPascal Quignard,figures d’un lettré,op.cit.,p.386.

[16]法语中的“en-visager”表示观看、注视、考虑;“dé-visager”本意为抓破、损坏脸孔,表示仔细端详、观察。两个字中都有“面孔(visage)”。

[17]指17 世纪法国风景画家克洛德·洛兰(Claude Lorrain,1600—1682)。

[18]基尼亚尔一部著作即题为《性之夜》(Pascal Quignard,La Nuit sexuelle,Flammarion,2007)。

[19]Pascal Quignard,Abîmes,Grasset,2002.

[20]雅克·德里达正是以“文字学”的概念展开解构思想。

[21]参见Bruno Blanckeman,Les récits indécidables:Jean Echenoz,Hervé Guibert,Pascal Quignard,Ville-neuve d’Ascq,Presses Universitaires du Septentrion,2000.

[22]Pascal Quignard,Sur le jadis,op.cit.,p.297.

[23] Jean-Luc Nancy,Le Regard du portrait,Galilée,2000,p.75.

[24]Pascal Quignard,Le sexe et l’effroi,op.cit.,封底.

[25][法] 基尼亚尔.流浪的影子[M].(Pascal Quignard,Les ombres errantes,Grasset,2002,p.12.)

[26]Rhétorique spéculative,op.cit.,p.65.

[27]基尼亚尔从1981—1990 年出版8 卷《小论》,后于1997 年在伽里玛出版社集为两卷出版(Petits traités I,II,Gallimard,1997)。“小论”是源于17 世纪的一种写作体裁,基尼亚尔因喜爱其“巴洛克”风格而重新采用。“论说”(traité)一词隐含“(书写的)线条”(trait)之意。

[28] Maurice Blanchot,L’espace littéraire,Gallimard,1955,p.31.

[29]Pascal Quignard,Abîmes,op.cit.,p.24.

[30]参见德里达《绘画中的真理》,魏柯玲译,待出版(Jacques Derrida,La vérité en peinture,Flammarion,1978)。

[31]Pascal Quignard,“Il y a un noyau incommunicable”,dans La métayère de Rodez,inÉtudes françaises,vol.40,no 2,2004,Les Presses de l’Université de Montréal,p.II.