基于数据挖掘的针灸治疗带状疱疹后遗神经痛选穴规律研究

郭晨琪 张健烽 张 宇

1.天津中医药大学研究生院,天津 301617;2.天津市中医药研究院附属医院皮肤科 天津市中西医结合皮肤病研究所,天津 300120

带状疱疹后遗神经痛(postherpetic neuralgia,PHN)是由水痘-带状疱疹病毒感染引起,疱疹痊愈后在皮肤损伤区出现的神经性疼痛[1]。其临床特点为单侧的皮肤剧烈的刺痛、灼痛,在带状疱疹发病后持续3 个月或更长时间[2-3]。据统计,10%~15%的带状疱疹患者会经历PHN,在50 岁以上的患者中,PHN 的发病率可达到83%[4-5]。由于PHN 具有长期性和持续性疼痛,会对患者的身心健康造成严重损害,并影响日常生活和工作[6-7]。

西医治疗PHN 主要通过口服药物及微创介入,虽有一定效果,但不能达到患者满意的镇痛疗效,且不良反应明显,具有依赖性[8]。针灸作为中医最具有特色的疗法,可通过刺激体表穴位通达全身经络,达到解痉止痛、活血化瘀、疏通经络的作用。现代研究显示,针灸可以通过调节机体促炎和抗炎细胞因子水平及疼痛相关因子水平从而发挥对PHN 的镇痛作用[9]。本研究通过对数据库中针灸治疗PHN 的文献进行检索和分析,运用数据挖掘技术总结PHN 的针灸处方规律,为临床和科研提供信息和方向。

1 资料与方法

1.1 文献检索

计算机检索中国知网、万方、维普、中国生物医学文献数据库,检索时限为建库至2021 年12 月。检索策略采用主题词与自由词检索相结合方式,检索主题词为“带状疱疹后遗神经痛”“针灸”“电针”“火针”“艾灸”“刺络放血”。

1.2 文献纳入标准

①研究类型:随机对照及临床观察类试验;②研究对象:根据《带状疱疹后遗神经痛诊疗中国专家共识》(2016)[10]确诊为PHN 的患者;③干预措施:以针灸治疗为主,包括针刺、电针、火针、艾灸、刺络放血,单独或结合其他治疗方法;④有明确的针灸处方,且临床疗效确切。

1.3 文献排除标准

①纳入患者例数<20 例的文献;②重复发表的文献;③运用非传统腧穴的文献,如耳穴、董式奇穴等。

1.4 数据规范与提取

使用Microsoft Excel 2019 建立针灸治疗PHN 的处方数据库,录入信息包括篇名、作者、发表年份、针灸处方、治疗方法、疗效评价标准等。腧穴定位、归经等均参照“十二五”国家级规划教材《经络腧穴学》[11]标准。

1.5 统计学方法

采用SPSS 25.0 统计软件对表中的信息进行频次及聚类分析,如所涉及的穴位个数、频次、穴位归经等;采用SPSS Modeler 18.0 软件对腧穴进行Apriori 关联分析。

2 结果

2.1 文献筛选结果

共检索到相关文献794 篇,根据纳入及排除标准筛选,最终纳入127 篇文献,共276 条针灸处方,涉及91 个腧穴,腧穴总频次1 452 次。

2.2 腧穴频次统计

对纳入的276 条针灸处方进行腧穴频数统计,将使用频次前20 位腧穴按照频率进行排序,腧穴由高到低依次为阿是穴、夹脊穴、足三里、阳陵泉等。见表1。

表1 针灸治疗PHN 常用腧穴频数分析(前20 位)

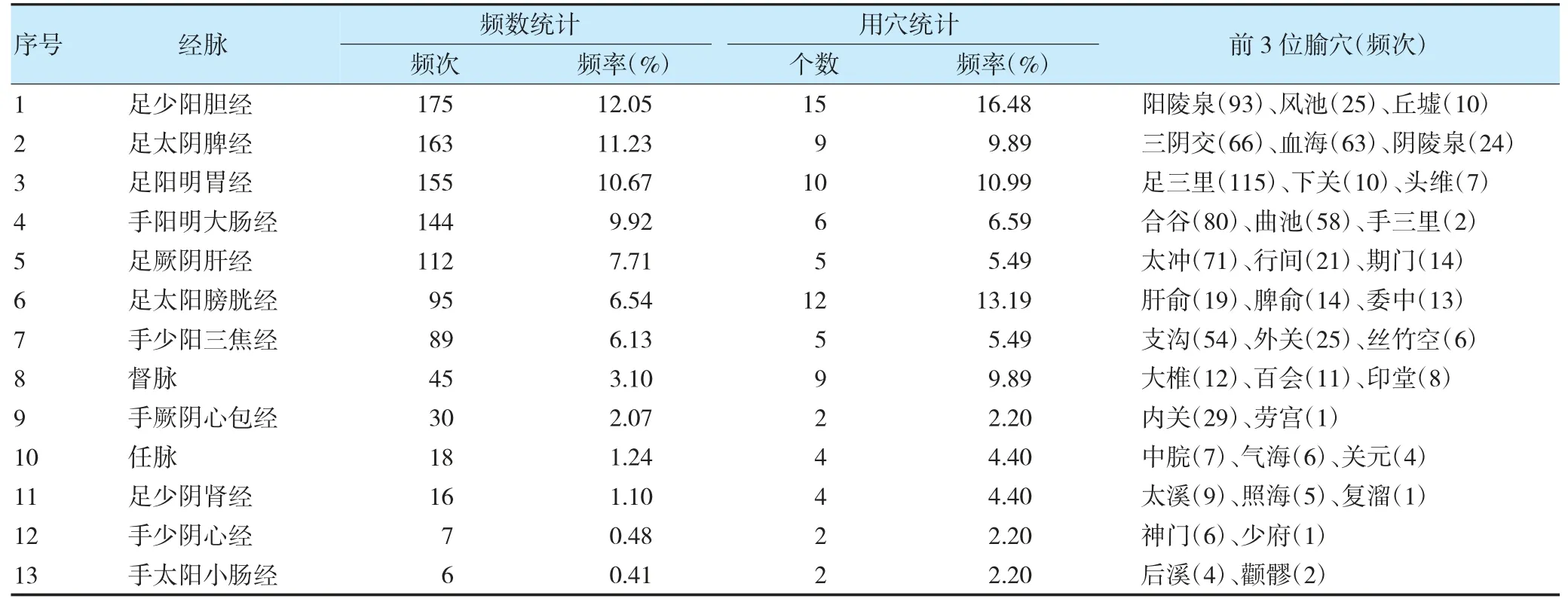

2.3 腧穴归经分析

276 条针灸处方共涉及经穴85 个,共涉及13 条经脉,足少阳胆经、足太阴脾经、足阳明胃经这3 条经脉的选用频率最高。见表2。

表2 针灸治疗PHN 使用腧穴归经分析

2.4 关联分析

对使用频次前15 位的腧穴进行关联分析,选择支持度≥10%,置信度≥75%,得到18 条关联规则。腧穴中置信度最高的关联群是阿是穴-曲池、合谷,支持度最高的关联群是阿是穴-夹脊穴。见表3。

表3 针灸治疗PHN 腧穴关联规则分析

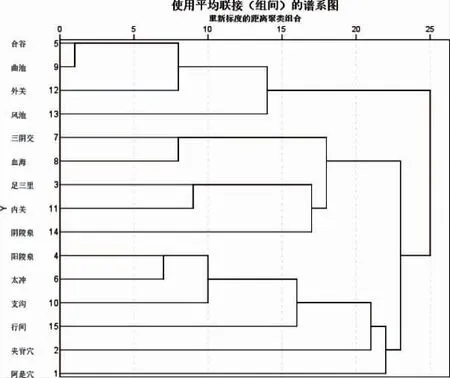

2.5 聚类分析

对使用频次前15 位的高频腧穴进行聚类分析。结果显示,15 个腧穴可分为5 类。第一类包括合谷、曲池、外关、风池;第二类包括三阴交、血海、足三里、内关、阴陵泉;第三类包括阳陵泉、太冲支沟、行间;夹脊穴、阿是穴分别为第四、五类。见图1。

图1 聚类分析谱系图

3 讨论

PHN 属祖国医学“蛇丹痛”“缠腰火丹”“痹症”范畴,中医认为本病病因为热毒火郁未尽,湿热蕴结,肝失疏泄,脾失健运,导致气血不畅,不通则痛。近年来,针灸治疗PHN 已经成为常用方案,其有效率、复发率及对皮损的减轻程度均优于传统药物[1],并且可以大大减轻患者的疼痛强度,缓解焦虑并提高生活质量[12]。研究显示,针灸可以通过增加miR-223-3p 的表达来抑制神经元细胞的自噬,从而减少神经元细胞凋亡和炎症,并提高PHN 大鼠的痛阈[13]。

本研究结果显示,阿是穴、夹脊穴是针灸治疗PHN 最常选用的腧穴,可作为临床首选穴位。阿是穴为毒邪所留之所,其形成的机制是局部炎症及其带来的后续作用和整体神经体表投射的综合结果[14-15]。围刺阿是穴是“以痛为腧”理论的体现,可以加强络脉与皮部的联系,并可通利经气、调畅气血、泄热解毒、调节脏腑功能[16-17]。夹脊穴又名“挟脊”“侠脊”,《灵枢·筋脉》中云:“督脉之别,名曰长强,挟膂上项,散头上,下当肩胛左右,别走太阳,入贯膂。”[22]督脉为“阳脉之海”,膀胱经为“巨阳”,是三阳之首,而夹脊穴与督脉相邻,与膀胱经第一侧线并行上下,因此其所在部位为人体阳气最充盛之处[23]。针刺夹脊穴能有效刺激膀胱经与督脉,将机体中的阳气化生为精气,并且可以通调十二经气血运行,调整脏腑气机[18-19]。现代研究显示,夹脊穴位于脊神经根处,可以传递神经信息,针刺疱疹相对神经的夹脊穴可阻断相应神经痛觉纤维传导,影响交感神经末梢释放化学介质,提高机体痛阈,从而发挥镇痛作用[20-21]。

除阿是穴及经外奇穴外,十四正经中常选用的经脉为胆经、脾经、胃经、大肠经和肝经。这几条经脉分别经过PHN 的好发部位,体现了“经脉所过,主治所及”。如病损于头面部,多为阳经受损,可选取大肠经的合谷、曲池清热解毒,消肿止痛;风池为手足少阳与阳维之会,为治疗头痛的要穴;胃经的头维、下关,均是局部取穴的体现。病损于胸胁部,疼痛沿肋神经分布,多为胆经、肝经受累,行间、太冲为肝经荥穴、腧穴,阳陵泉为胆经合穴,可共同疏肝利胆,清肝泻火。病损于腰腹部,多损于胃经、胆经、脾经,可选择阳陵泉、三阴交、血海、太冲等。

关联规则分析显示,支持度最高的是阿是穴-夹脊穴,提示这两个穴位在针灸处方中共同出现的频率最多,可作为治疗PHN 的基础穴,再根据患者临床辨证分型及疱疹的部位进行配穴。临床上多采用围刺阿是穴和病变部位相应神经节段的夹脊穴。其余的核心穴位也与腧穴频次统计结果大致相似,再次说明这些穴位是治疗PHN 的常用穴。

聚类分析结果显示,针灸治疗PHN 的主穴可以分为五类,其中阿是穴、夹脊穴各成一类,根据PHN 的部位随证变化,作为基础穴应用。另外三类可作为辨证配穴,分别为肝胆湿热证、脾虚湿盛证、热毒炽盛证。根据PHN 的病因病机,针灸治疗多以清肝泻火、健脾祛湿、清热解毒为原则,因此临床多选择与之对应的经脉与穴位。支沟为手少阳三焦经经穴,针刺可清解三焦湿热,阳陵泉为胆经合穴,具有疏肝利胆,疏筋止痛之功,行间为木经之火穴,与太冲合用,清肝胆实火,泄肝胆湿热。三阴交和阴陵泉都善于健脾除湿,阴陵泉为脾经合穴,对于由脾胃运化失常所致的湿热聚集、外蕴肌肤而成的疾患有独特作用;三阴交还能健脾益气、调补肝肾;血海为脾经经穴,能活血化瘀,通经止痛;足三里可以补益后天气血生化之源,扶正祛邪,疾病自愈,共同用于脾虚湿盛证,另配内关宁神镇痛、疏肝和中。合谷、曲池同属阳明,合谷镇静止痛、通经活络,曲池清热解表、疏经通络,两穴同用,可宣泄气中之热;外关属三焦经,又为八脉交会穴,与风池穴共用有疏风清热止痛之功,共同用于热毒炽盛证。

综上所述,本研究使用数据挖掘技术对针灸治疗PHN 的选穴规律进行分析讨论,发现临床上治疗本病多选取局部阿是穴及病变部位所对应的夹脊穴为基础,并根据发病部位的不同,循经取穴,注重局部与远端取穴相结合,配合辨证论治选择不同的腧穴,以达到清肝泻火、健脾祛湿、清热解毒的功效。最常用的腧穴包括阳陵泉、足三里、合谷、太冲、三阴交等。本研究结果系统梳理了针灸治疗PHN 的取穴规律,可为PHN 的临床针灸治疗提供一定参考,有助于临床医生更好地运用针灸改善患者临床症状,提高患者生活质量。