跨理论模型的认知干预对急性缺血性脑卒中取栓治疗后患者健康行为及自理能力的影响

薛莹莹 张小曦 李红月 郑 静 甘丽芬

上海长海医院脑血管病中心,上海 200433

急性缺血性脑卒中是临床常见的卒中类型,患者可出现感觉障碍、肢体运动障碍、失语等症状,严重时甚至危及生命。脑动脉硬化所致的脑血栓、心源性栓子脱落是导致急性缺血性脑卒中的主要病机,临床多采用取栓治疗,可有效实现血管再通,但在取栓治疗后仍可存在不同程度功能障碍及复发风险。研究显示,术后积极给予规范、科学的护理干预对患者机体康复具有重要影响[1-2]。既往常规护理仅为患者提供基础的护理服务,现阶段已难以满足临床需求。跨理论模型的认知干预主要是依据患者所处阶段提供针对性支持,加强患者对疾病的认知,增强自我管理的意识,帮助患者改变不健康行为,进而促进身体康复[3]。跨理论模型在多种慢性疾病患者中取得良好应用效果[4]。鉴于此,本研究旨在探讨急性缺血性脑卒中取栓治疗后采用跨理论模型的认知干预对健康行为及自理能力的影响。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2020 年9 月至2021 年9 月上海长海医院接受取栓治疗的100 例急性缺血性脑卒中患者为研究对象,依据随机数字表法将其分为对照组(50 例)与观察组(50 例),所有患者或家属知晓本研究内容,并签署同意书。纳入标准:①急性缺血性脑卒中符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[5]中相关诊断标准;②经头颅MRI、CT 检查确诊;③接受取栓治疗;④病情处于稳定期。排除标准:①合并肝、肾等重要器官损害;②合并精神疾病史,无法正常交流;③合并脑膜炎、蛛网膜下腔出血等其他脑部疾病。观察组男26 例,女24 例;年龄49~68 岁,平均(58.62±3.54)岁;体重指数18~26 kg/m2,平均(22.04±1.63)kg/m2;舒张压65~108 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),平均(82.54±6.59)mmHg;收缩压96~157 mmHg,平均(126.75±7.81)mmHg;受教育程度:小学18 例,初中21 例,初中以上11 例;合并吸烟史12 例,合并饮酒史15 例。对照组男27 例,女23 例;年龄48~69 岁,平均(58.76±3.72)岁;体重指数18~27kg/m2,平均(21.95±1.68)kg/m2;舒张压63~110 mmHg,平均(82.78±6.69)mmHg;收缩压94~159 mmHg,平均(126.89±7.93)mmHg;受教育程度:小学17 例,初中20 例,初中以上13 例;合并吸烟史14 例,合并饮酒史16 例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员会审核批准(CHEC2020-001)。

1.2 护理方法

对照组采用常规护理,向患者与家属普及急性缺血性脑卒中疾病相关知识、治疗目的及相关注意事项,病情稳定后指导患者进行常规康复训练,训练方式由被动运动逐渐过渡至主动运动,运动强度由弱到强,运动时间由短到长;患者出院后护理人员每2 周对其进行1 次电话随访,了解其康复情况。连续干预6 个月。

观察组采用跨理论模型的认知干预,①潜意识阶段:向患者发放急性缺血性脑卒中二级预防知识手册[6],向其介绍诱导疾病发生的高危因素,使其认识到按时服药、康复锻炼对疾病控制及身体恢复的重要性,帮助患者树立改变行为的意识;向患者分享正面、反面病例,强化其对急性缺血性脑卒中危害性、易感性的认识,促使患者健康行为转变。②意识阶段:正面评价患者接受治疗的态度、服药行为的转变,每3 天评价1 次,持续强化教育不良服药行为,告知患者不遵循医嘱使用药物对疾病康复的不良影响,帮助其认识行为改变的利弊;指导患者合理饮食,以低糖、低脂食物为主,控制血糖、血脂等,并使其认识到自我管理对急性缺血性脑卒中恢复的重要性;积极制动与患者交流,了解其内心想法,并给予其心理疏导,减轻负性情绪,鼓励患者寻求家庭及社会关系的支持,进一步改善心理状况;组织病友交流活动,让疾病恢复良好的患者分享自身经验,增强患者治疗的信心,促进病患间相互鼓励和支持,引导患者改善健康行为。③准备阶段:依据患者个体情况及生活习惯与患者、家属共同商定服药清单与功能锻炼方案,确保商定方案切实可行,鼓励家属共同参与,帮助患者解决可能会面临的问题,通过集体授课、个性化指导等方式帮助患者掌握药物作用、正确用药时间、剂量、不良反应与锻炼方法。④行动阶段:采用微信群、电话随访的方式对患者实施服药管理、运动管理,每2 周随访1 次,了解患者临床指标改善情况,鼓励其长期坚持,并为其提供相关咨询,对存在的疑问予以解答;对患者做出的行为转变给予积极评价,鼓励患者坚持合理饮食、规律运动、遵医用药、按时复诊等健康自我管理行为,及时调整不合理服药行为,指导家属帮助患者克服困难,树立持之以恒的信念。⑤维持阶段:密切监测存在不良服药、运动行为的患者,引导其说出顾虑与问题,并给予合理性、科学性的建议与指导,帮助解决,利用个人经历、他人经验、情感分享、家庭支持等方式激发患者主观能动性,确保维持服药及运动行为。

1.3 观察指标

1.3.1 健康行为 干预前、干预6 个月时采用健康促进生活方式量表Ⅱ(health-promoting lifestyle profile-Ⅱ,HPLP-Ⅱ)[7]评价两组健康行为,该量表包含人际关系(9 个条目)、营养(9 个条目)、健康职责(9 个条目)、运动锻炼(8 个条目)、压力的处理(8 个条目)、自我实现(9 个条目),共52 个条目,每个条目采用4 级评分法,由“从不”到“总是”分别记1~4 分,总分208 分,评分越高则健康行为越好。

1.3.2 自理能力 干预前、干预6 个月时采用日常生活活动能力评定表(activity of daily living,ADL)[8]评价两组自理能力,该量表包含进食、洗澡、穿衣等10 个条目,采用Barthel 指数记分法,评分范围为0~100 分,评分越高则自理能力越好。

1.4 统计学方法

采用SPSS 25.0 软件进行数据分析。符合正态分布的计量资料用均数±标准差()表示,组间用独立样本t 检验,组内用配对样本t 检验;计数资料用例数或百分率表示,比较采用χ2检验。以P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

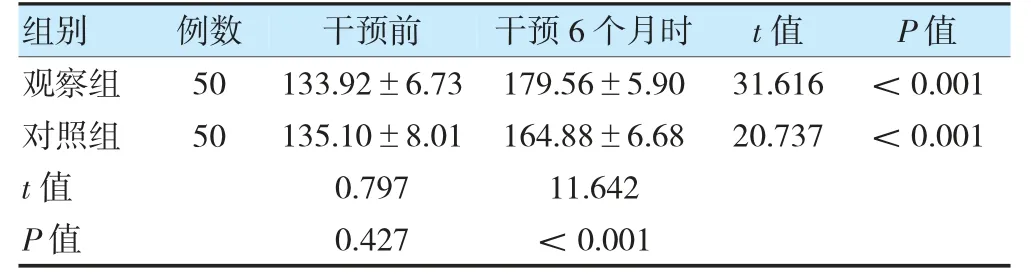

2.1 两组干预前、干预6 个月时HPLP-Ⅱ评分比较

干预前,两组HPLP-Ⅱ评分比较,差异无统计学意义(P >0.05);干预6 个月时,两组HPLP-Ⅱ评分高于干预前,且观察组高于对照组(P <0.05)。见表1。

表1 两组干预前、干预6 个月时HPLP-Ⅱ评分比较(分,)

表1 两组干预前、干预6 个月时HPLP-Ⅱ评分比较(分,)

注HPLP-Ⅱ:健康促进生活方式量表Ⅱ

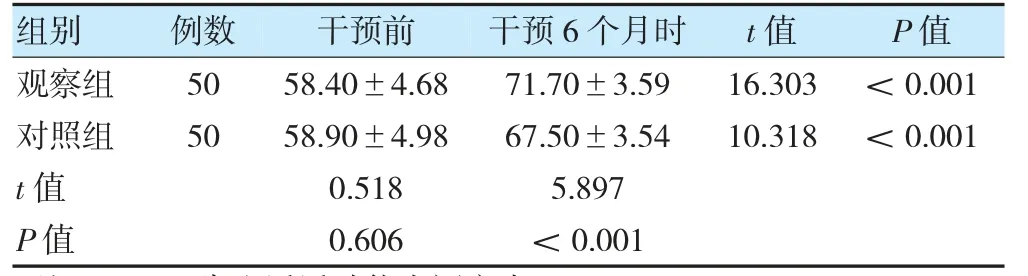

2.2 两组干预前、干预6 个月时ADL 评分比较

干预前,两组ADL 评分比较,差异无统计学意义(P >0.05);干预6 个月时,两组ADL 评分高于干预前,且观察组高于对照组(P <0.05)。见表2。

表2 两组干预前、干预6 个月时ADL 评分比较(分,)

表2 两组干预前、干预6 个月时ADL 评分比较(分,)

注ADL:日常生活活动能力评定表

3 讨论

在脑卒中二级预防中,积极使用降压、降糖、降脂、控制血小板聚集药物可降低急性缺血性脑卒中患者的复发率;此外,持续进行功能锻炼可促进患者肢体功能恢复[9-10]。但有研究指出,部分急性缺血性脑卒中患者存在不良服药行为、锻炼依从性不佳的情况,不利于机体康复[11-12]。因此,积极采取合理的干预措施十分必要。

跨理论模型的认知干预依据行为改变动机、时间、毅力将行为改变分为潜意识阶段、意识阶段、准备阶段、行动阶段、维持阶段,在每个阶段注入针对性行为改变认知理论,并将其成功运用到急性缺血性脑卒中患者康复锻炼的行为变化干预中,促使患者改善健康行为,促进机体康复[13-14]。本研究结果显示,干预6 个月时,观察组HPLP-Ⅱ评分高于对照组,提示跨理论模型的认知干预可有效改善急性缺血性脑卒中患者的健康行为。分析其原因:跨理论模型的认知干预在潜意识阶段通过当面讲解、书面文字等形式向患者普及急性缺血性脑卒中疾病相关知识,增加其对疾病的正确认知,使其认识到遵医服药、按时进行康复锻炼对疾病控制、机体功能恢复的重要性,帮助其树立自我管理的意识[15]。在意识阶段积极主动与患者交流,鼓励患者说出其内心想法,帮助其分析存在的问题,给予心理疏导,消除其担心自己难以坚持的顾虑,并帮助其建立健康行为并定期监督,针对患者健康行为转变予以正面评价,增加其自我管理积极性;此外,鼓励患者寻求病友、家庭、社会关系的支持,增强康复信心,促进健康行为转变[16-17]。在准备阶段,依据患者个体情况制订可行性服药清单与康复锻炼方案,教会患者正确使用药物,指导患者合理饮食、适量运动,鼓励家属与患者共同对抗疾病,为其解决康复过程中遇到的问题[18-19]。在行动阶段,定期对患者进行随访,了解其用药、饮食、运动、复诊等情况,及时调整不健康行为,并为患者提供咨询服务,解答其康复过程中存在的疑问,不断提升患者自我管理能力[20-21]。在维持阶段对患者进行监督,使其维持健康行为。本研究结果显示,干预6 个月,观察组ADL 评分高于对照组,提示跨理论模型的认知干预可有效改善患者自理能力。原因主要是由于跨理论模型的认知干预过程中不断改善患者健康行为,帮助患者在思想上树立自我管理的意识,提升其照料自己的行为能力,故而自理能力也随之提升[22-25]。跨理论模型的认知干预可通过在不同阶段实施针对性行为改变干预措施,有效改善急性缺血性脑卒中患者的健康行为;同时要求患者定期进行运动锻炼,有助于改善患者肢体功能,提升自理能力。未来临床可将跨理论模型的认知干预推广应用于急性缺血性脑卒中患者康复过程中,以提高患者康复效果。

综上所述,跨理论模型的认知干预在急性缺血性脑卒中取栓治疗后患者中具有良好应用效果,可有效改善患者认知功能、健康行为、自理能力。