清代粤地正音书《正音再华傍注》版本、体例及音系述要

黄 薇

(泉州师范学院文学与传播学院/丝路语言文化研究中心,福建泉州 362000)

一 《正音再华傍注》版本、体例及内容简介

(一)《正音再华傍注》的作者和版本

《正音再华傍注》刊于清代同治六年(1867 年)春,作者莎彝尊,长白(今吉林长白)人,字秬芗,生卒年不详。除《正音再华傍注》外,还著有《正音咀华》(1853 年)和《正音切韵指掌》(1860 年)。《正音咀华·自序》:“予自友教以来,廿余年矣。”从书中的序文可以了解到莎氏曾在广东以朋友的身份教书二十多年,因此莎氏具有北方方言和广州方言的双重语言背景优势,更“能够从语音对比的角度对官话进行更全面、细致的描写”[1]。

据笔者了解,《正音再华傍注》目前有两种版本,第一种版本是同治六年(1867 年)春尘谈轩校订本,朱墨套印刻本;第二种版本是光绪七年(1881年)春尘谈轩翻刻本。我们根据刻本年代分别称之为“同治本”和“光绪本”。这两种刻本皆为全帙,正文完整,从书本版式特征的清晰度和工整度来看,本文选择“同治本”作为研究对象(见图1)。

图1 光绪本、同治本《正音再华傍注》

(二)《正音再华傍注》的体例和主要内容

《正音再华傍注》仅一册,主要辑录两部分内容。第一部分是“正音五百家姓”,莎氏对五百家姓氏逐一注音,大多采用广州话同音字标注官话字音的方式,少部分使用反切法或合音法,其中五百家姓氏用黑笔大字,粤语注音则用朱笔小字;第二部分是“正音再华”,莎氏辑录了十四篇短文,即“审判 ”“ 教 孝 ”“ 教 弟 ”“ 教 儿 ”“ 睦 族 ”“ 息 争 ”“ 务 本 ”“ 惜福”“教士”“黜邪”“禁暴”“教礼”“教让”和“立志”篇,这些短文内容都带有教化色彩,注音内容多数集中在“堂事审判”篇中,其注音方式多样,亦多数使用粤语注正音的方法。

《正音再华傍注》第二部分“正音再华”的辑录形式与《正音咀华》续篇相似,两书均有朱笔旁批形式的音注,并且都使用土话标注官话的直音法。侯精一认为:“从练习北京语音来说,诵读成段材料是较好的方法。”[2]《正音再华》的十四篇短文资料应是莎氏专为官话学习者语言练习而设置的。综观莎氏所编纂的《正音咀华》《正音切韵指掌》《正音再华傍注》三本正音书,《正音咀华》是综合性正音读本,《正音切韵指掌》侧重同音字的正音,《正音再华傍注》则侧重于短文会话,全书内容简明精炼,因此我们可以把《正音再华傍注》看为《正音咀华》和《正音切韵指掌》的配套官话读本,可能主要用于日常的口语练习。

(三)《正音再华傍注》的注音方式

1.“正音五百家姓”的注音方式

“正音五百家姓”的注音方法主要有三种。第一种是直音法,即五百家姓氏下方直接注一单字,或者在单字后面补充声调或者读音方式。莎氏在“正音五百家姓”的首页说明:“正音五百家姓,皆粤音注正音。”因此拼读出注释单字在当时的粤语发音也就读出了被释字在当时的官话读音。例如“韩、悭”,“悭”的广州话读作[han1](本文的粤语声母、韵母拟音主要采用刘镇发、张显群《清初的粤语音系———〈分韵撮要〉的声韵系统》中构拟出的1841 年的粤语读音,他主要依据的资料是1841 年裨治文 (Bridgeman) 在 《中文选集》(Chinese Chrestomathy)中对《分韵撮要》的每个韵标注的音值和解释以及对当时广州话的相关标音。同时还参考王福堂《汉语方音字汇》以及黄锡凌《粤音韵汇——广州标准音之研究》中的广州话拟音;声调则采用翁惠珊《〈分韵撮要〉音系研究》的“平、上、去、入”四种调类,本文分别用数字1、2、3、4 表示)。[han1]即“韩”的官话读音;“葛,个入声”,“个”的广州话读作[kɔ3],其入声作[kɔ4],“葛”的官话读音近似于[kɔ4];“蒋,井开口读”,“井”的广州话作[ʦeŋ3],其开口音为[ʦaŋ3],“蒋”的官话音近似于[ʦaŋ3]。第二种是反切法,即用“xx 合”“xx反”或“xx 切”的形式注音,反切上字的粤语声母与反切下字的粤语韵母和声调拼合而成的读音就是百家姓的官话音,例如“滕,他亨合”“康,卡罂反”“漆,妻衣切”等;第三种是带有“○”的注音法,莎氏前序:“正音五百家姓……旁有圈者用官话音切。”如果在注释字词的右边有“○”符号,表示此字应该用当时的官话音拼读,如“廉,厘烟○合”,即“厘”的粤语声母与“烟”的官话韵母、声调拼合而成的音节就是“廉”的官话音。

2.“正音再华”的注音方式

“正音再华”所辑录的十四篇短文中的注音主要集中在“审判”篇中。根据莎氏“凡例”所示,短文的注音方式主要有四种。

第一种是直音法。莎氏在凡例中说:“傍用一○者是乡谈之音也。如铁钉之钉,鱼腥之腥,帽顶之顶,船艇之艇,炒米饼之饼,衫领之领是也。”“正音再华”的十四篇短文中出现符号“○”的情况较少,若出现则都标注在被释字的右上角,例如有“末,磨○”“内,泥○”“这,者○”“告,交○”等,表示“磨、泥、者、交”的粤语发音等同或近似于“末、内、这、告”的官话读音。莎氏对“审判”篇中多数字词的注音使用了直音法,即在被释字旁直接标注另一单字,此单字的粤语读音即被释字的官话音。例如:“都,刀”“折,遮”等,“都”“折”的官话读音等同或者近似于“刀”“遮”的粤语读音。

第二种是在注释旁带有“丨”的注音方式。莎氏言:“傍用一丨者,乃二字合成一字也,读法上一字是发音之始,下一字是收韵之终。上一字出音七分,下一字收韵三分,贯串冲口,连读二三次,即成一字矣。”这种注音方式在短文注释中所占比例较大。例如“瞧,痴晓”“再,子艾”“边,卑掀”“混,贺换”等,在“痴晓”“子艾”“卑掀”“贺换”等注释旁画一“丨”线,表示将“痴晓”“子艾”“卑掀”“贺换”等上下二字用官话迅速连读多次之后,其发音近似“瞧”“再”“边”“混”等的读音。但是从注音实际情况来看,书中也有数处注音不当的现象,例如“上,沙硬”,连读为[ʃiŋ],“方,花抗”,连读为[huaŋ],“放,花硬”,连读为[huiŋ],这应是莎氏受到粤方言影响的注音错误。

第三种是在注释旁带有“△”的注音方式。莎氏言:“傍用一△者,是开口之音也,开者,张开唇齿,撑开牙较,放发唇风,勿吞隐其音也。”书中或在“抢”“小”“两”等字旁直接标注符号“△”,即“抢△”“小△”“两△”等,或在“限”“见”“缘”等的注释字旁加注符号“△”,即“善△”“贱△”“冤△”等。这些注释字皆使用粤方言注音,它们的共同特点是发音开口度较小,若要改为开口之音,则可在“抢[ʦin3]、小[siu2]、两[lœŋ2]、善[ʃian3]、贱[tʃin3]、冤[jyn1]”这些音节中开口度较小的主要元音[i]、[œ]、[y]后面添加开口音[a],以此增大读音的开口度,使发音分别变成“[ʦian3]、[siau2]、[lœaŋ2]、[ʃian3]、[tʃian3]、[jyan1]”,读音近似于“抢”“小”“两”“限”“见”“缘”的官话音。

第四种是在注释旁带有“×”的注音方式。莎氏言:“傍用一×者,是切音也。切法以京坚、倾牵、兴掀、英烟、丁颠、听天等字母如《玉篇》反切是也。”“正音再华”短文中的例子有“提,梯衣”(“梯衣”旁注“×”),“出,初乌”(“疎乌”旁注“×”)等。按照《玉篇》中的《切韵要法》所指,“京坚、倾牵、兴掀、英烟、丁颠、听天”等是助纽字,它们辅助反切上字,使反切拼切成音。比如“提,梯衣切”,在反切上字“梯”后加助纽“汀天”,念成“衣,梯汀天提”;再如“出,初乌切”,在反切上字“初”后加上助纽“嗔昌”,念作“乌,初嗔昌出”。这种拼读方式复杂且累赘,也许是莎氏察觉到这个问题,因此尽管他在“凡例”中提出这一用法,但是在书中仅出现了三例,并且其中有两例的拼读方法前后不一致,例如“出,初乌”右侧既出现“×”的情况,也出现画“丨”线的情况,又如“书,疎乌”和“叔,疎乌”,前者在“疎乌”旁画“丨”线,后者在“疎乌”旁注“×”,可见莎氏对助纽拼切法的态度表现出不确定性。

二 《正音再华傍注》音系特点分析

莎氏言:“正音五百家姓,皆粤音注正音。”莎氏用广州话同音字给五百家姓标注官话音。因此归纳《正音再华傍注》的语音特点,首先要逐一梳理五百家姓注释词的粤语发音,从19 世纪中期的广州方音中概括《正音再华傍注》的官话语音系统(本文主要采用“正音五百家姓”的注音资料研究《正音再华傍注》的音系特点,“正音再华”十四篇短文的注音材料仅作为参考资料)。

(一)声母系统特点

综观正音书《正音再华傍注》的声母系统,主要有如下五个特点。

1.中古全浊声母清化

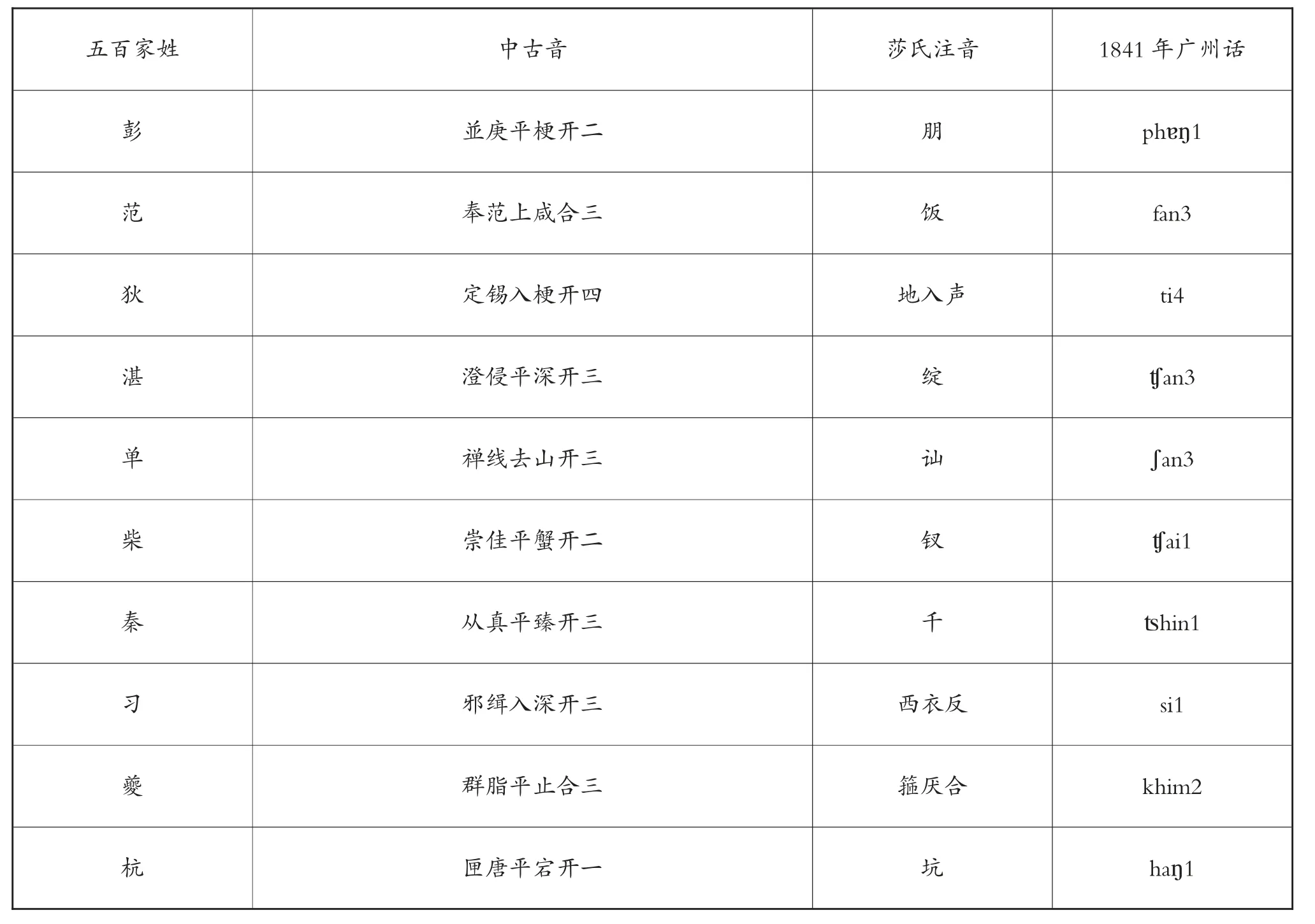

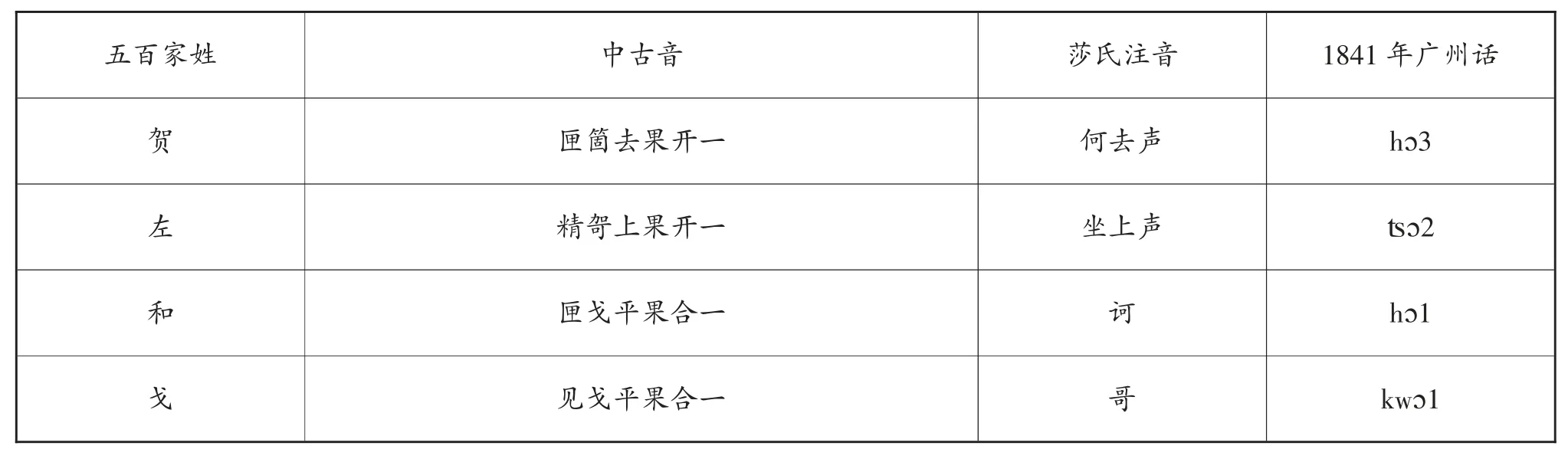

表 1 古浊声母並、奉、定、澄、崇、禅、从、邪、群、匣母字在1841 年广州话的音值中,声母一律清化,读作[ph]、[f]、[t]、[ʧ]、[ʃ]、[ʦh]、[s]、[kh]、[h]等。

表1 古浊声母並、奉、定、从、邪、澄、崇、禅、群、匣母清化

2.非、敷合流;泥、娘混同

中古非母和敷母混合都读作唇齿音[f],中古泥母和娘母混同都读作[n](见表2)。

表2 中古非、敷母合流;泥、娘母混同

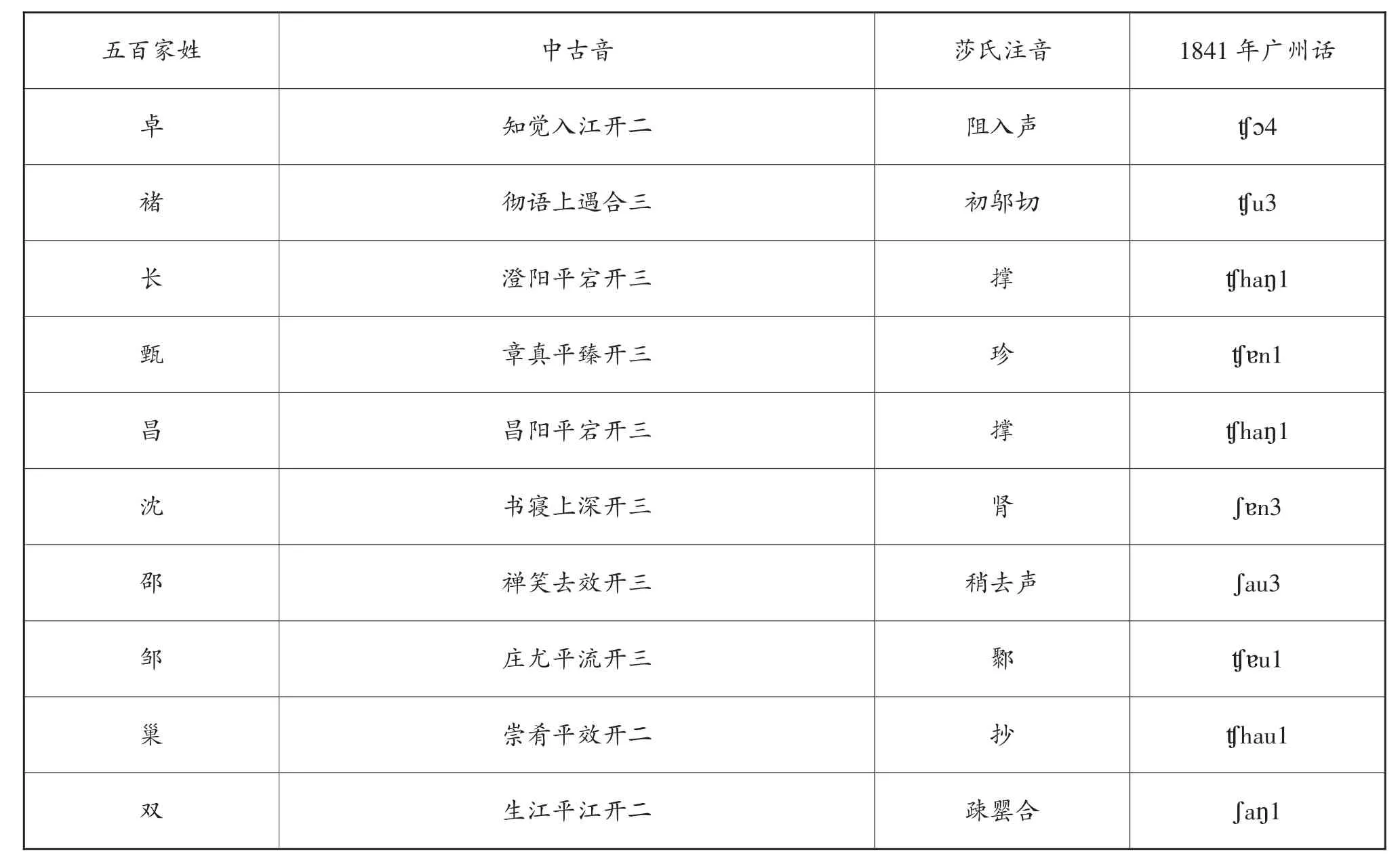

3.知庄章组合流

中古舌音知组与齿音庄、章组混同,多数都读作[ʧ]、[ʧh]、[ʃ](见表3)。

表3 中古知、庄、章组混同

莎氏注:“师,诗顶腭读;迟,痴顶腭音”,依照莎氏在《正音咀华》中对“顶腭音”的描写“用舌头缩短贴紧上腭读”,即要将舌头顶住上腭拼读“诗”“痴”,这与现代舌尖后音的发音部位接近,发音方法相似。而从表3 来看,莎氏注音的广州话声母皆为舌叶音,推测莎氏是受到广州方音的影响,将官话是舌尖后音的“师”“迟”读作舌叶音的“诗”[ʃi1]、“痴”[ʧhi1]。粤语方言区与闽方言区相似,其方音系统中没有舌尖后音,在现代广州地区受到方音影响的人们往往会将舌尖后音读成舌叶音。

4.尖团音看似有别,事实上尖团不分

所谓“分尖团”是指见晓组声母和精组声母在今细音之前有分别,读音不同,“不分尖团”是指见晓组声母和精组声母在今细音前没有区别,读音相同。《正音再华傍注》见晓组声母和精组声母在今细音前的读音情况(见表4)。

表4 见晓组声母和精组声母在今细音前的读音

从表4 的广州话拟音来看,见晓组、精组声母在今细音之前的读音不同:见晓组声母与细音相拼读作舌叶音[ʧ]、[ʧh]、[ʃ];精组声母与开口细音相拼读作舌尖前音[ʦ]、[ʦh]、[s],精组声母与合口细音相拼读作[ʃ]。这一语音现象显然与19 世纪的官话语音特征不符。这存在着两种可能性:一是莎氏受到广州方言的影响导致读音差异,现代广州话声母系统中也不存在舌面音[ʨ]、[ʨh]、[ɕ],受方言影响的广东人说普通话时会将见晓组细音字(比如金、邱等)读作舌叶音,把精组细音字(比如焦、秋等)读作舌尖前音;二是莎氏有意选取与官话音近似的广州音拼读,比如舌叶音[ʧ]、[ʧh]、[ʃ]或舌尖前音[ʦ]、[ʦh]、[s]的发音部位靠后,其音色就很接近舌面音[ʨ]、[ʨh]、[ɕ]。因此,上表中见晓组、精组声母在今细音之前的读音不同并非说明官话音的尖团有别。

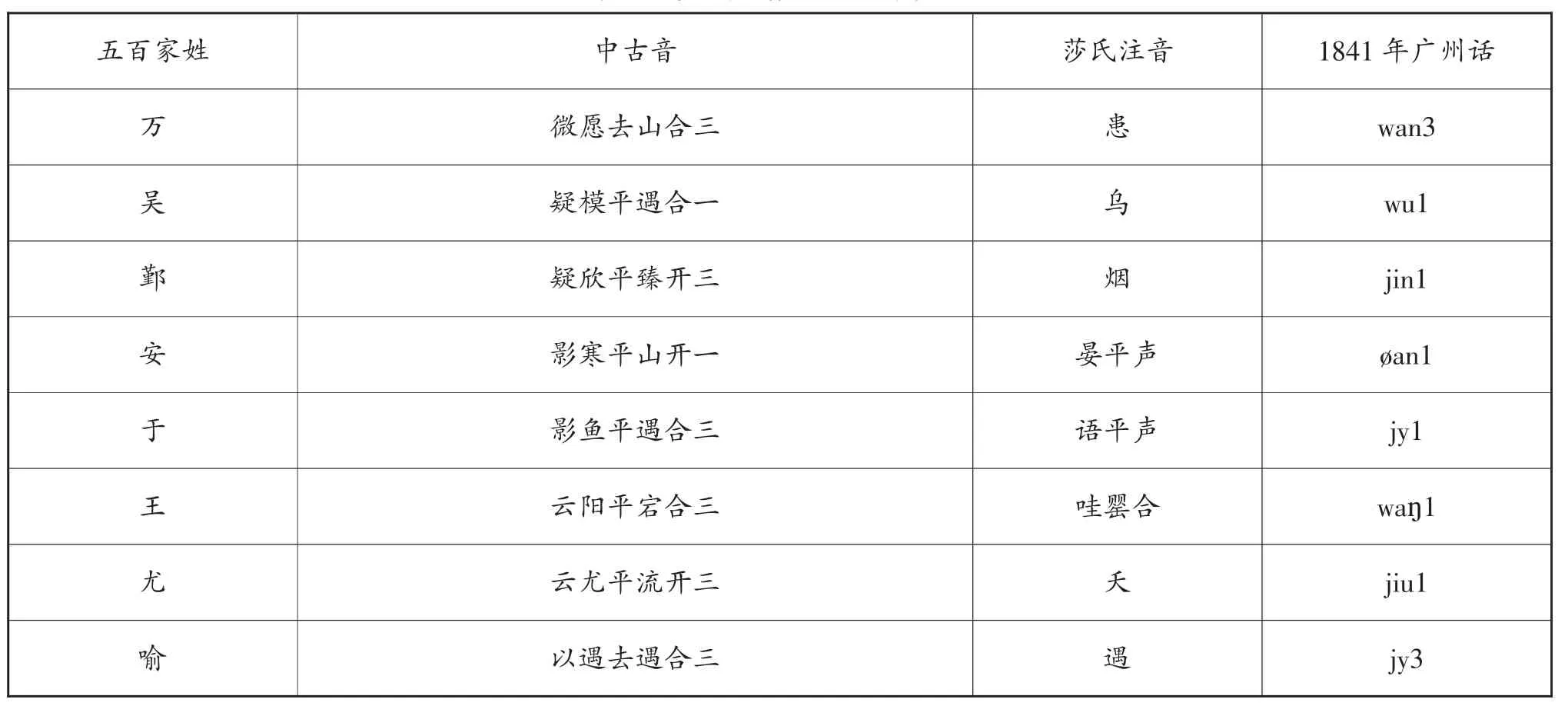

5.微、疑母消失,混同于影、云、以母,零声母数量增多

表5 微、疑、影、云、以母相混

中古微、疑母消失,与影、云、以母合流,零声母数量增多。零声母在合口音之前产生[w],零声母在撮口音以及开口三等之前产生[j],其余情况作[ø]。

6. 日母受广州方音的影响而读作接近零声母的半元音[j]

莎氏对日母字的注音有“任,烟。茹,汝”。根据1841 年广州话的标音,“烟”“汝”分别读作[jin1]、[jy2],这是由于莎氏受到广州方音的影响,而将日母字读作接近零声母的半元音[j]。

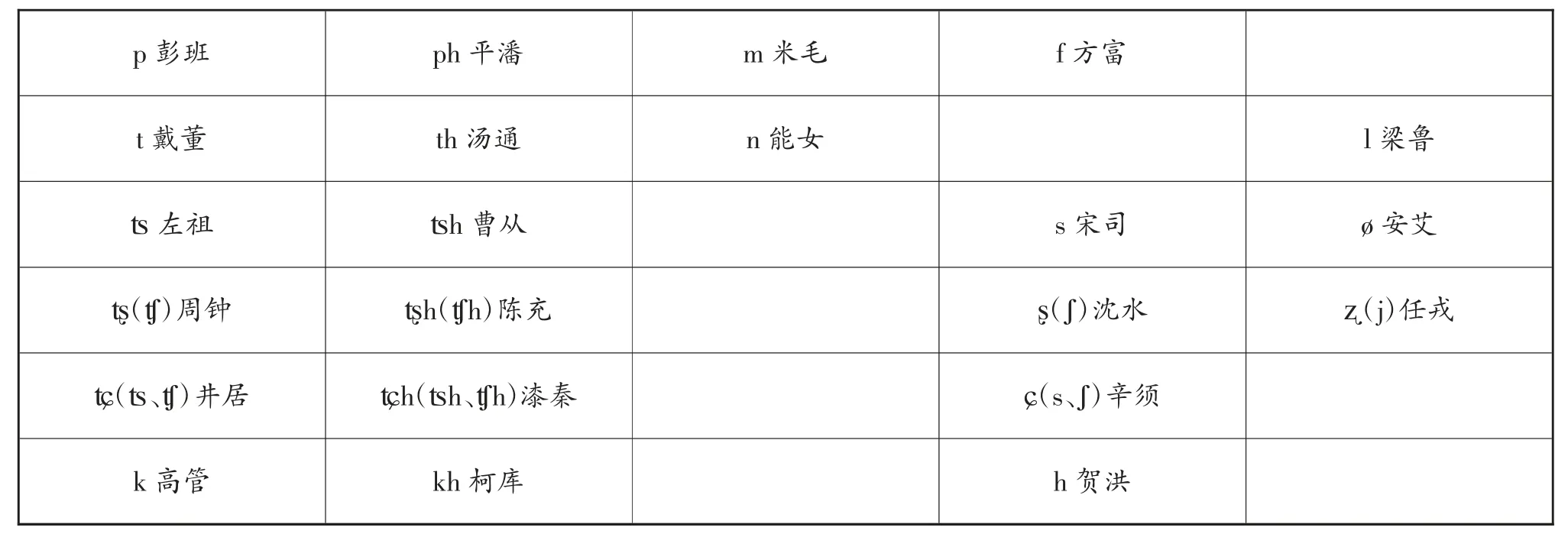

综上,《正音再华傍注》的声母可归纳为22 个(包括零声母),拟音如下表6(下表“()”中的拟音表示莎氏标注的广州话同音字在19 世纪中期时的广州话声母)。

表6 《正音再华傍注》声母系统

表 6 显示:零声母[ø]中包括半元音[w](零声母在合口音之前产生[w])和半元音[j](零声母在撮口音以及开口三等之前产生[j])。

(二)韵母系统特点

1.中古歌戈韵牙喉音开合口对立消失

歌戈部牙喉音字韵母在19 世纪中期广州话中都读作[ɔ],见表 7。

表7 中古歌戈韵牙喉音字读音

丁锋认为:“歌戈部牙喉音的o、uo 两个韵母在清代均演化为e,与车遮部字合流,读为ɣ。这种现象在《音韵逢源》《语言自迩集》《官话萃珍》里大致形成。”[3]莎氏对歌戈韵牙喉音字的注音,应该是受到广州话的影响将歌戈部牙喉音字韵母读作[ɔ],实际上歌戈韵官话音可拟作[ɣ]或[uɣ]。

2.中古止摄、蟹摄之间以及遇摄、流摄之间多有交涉

莎氏标注止、蟹摄开口字有:“倪,衣。施,诗”。“倪”“施”在 1841 年广州话中分别读作[ji1]、[ʃi1]。莎氏标注止、蟹摄合口字有:“卫,位。梅,米”。“卫”“梅”在1841 年广州话中分别读作[wɐi4]、[mɐi2]。流摄尤韵读作[u],与遇摄模韵以及部分鱼、虞韵相同,例如莎氏标注流、遇摄字有:“武,邬。付,富”。“邬”“富”在 1841 年广州话中分别读作[wu3]、[fu3]。

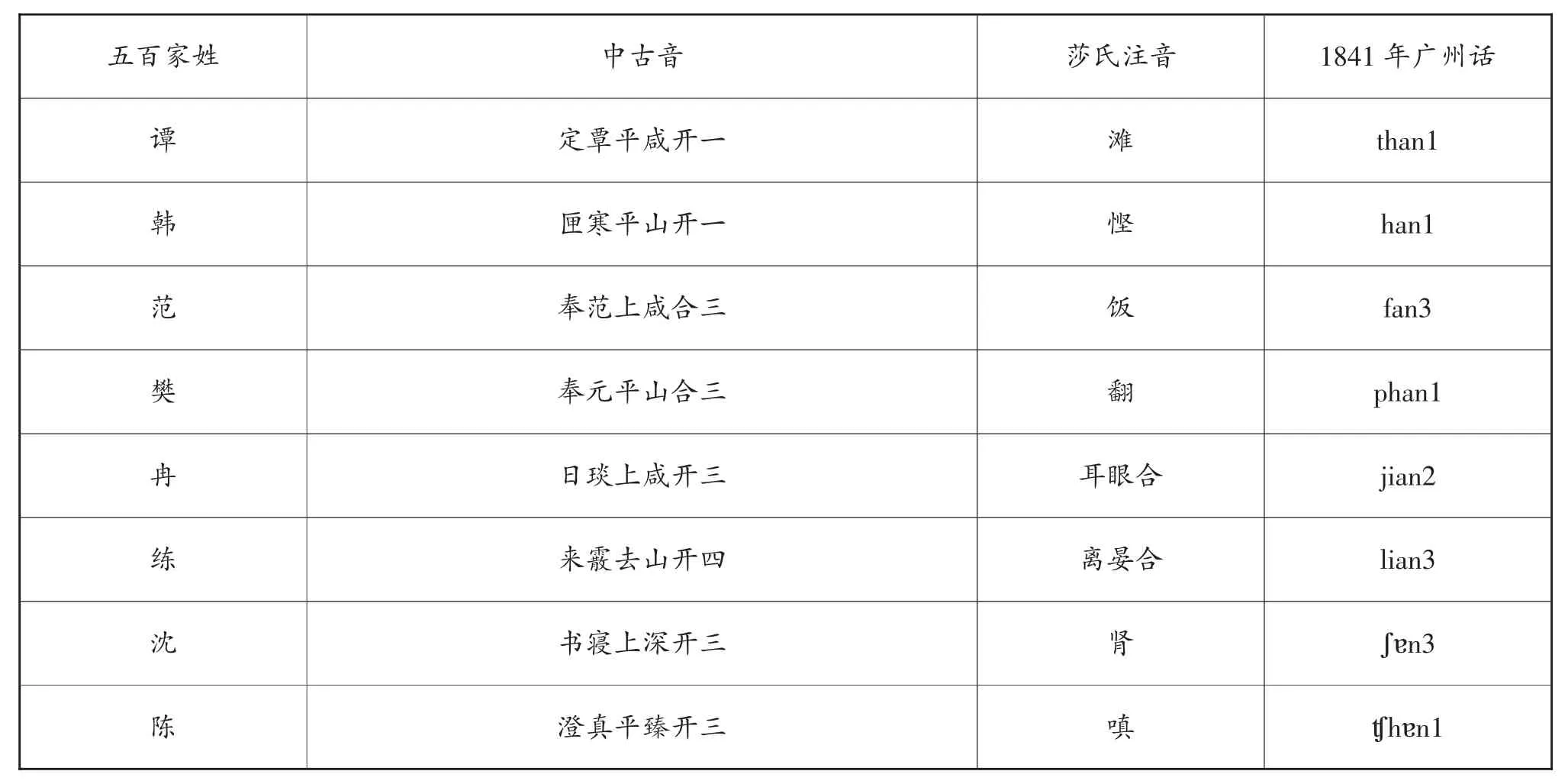

3.山、咸摄之间以及深、臻摄之间语音合流

从表8 可以看出,中古深、咸摄的-m 尾韵在19 世纪中期的广州话中都演变成了-n 尾韵,表现出阳声韵-m 尾韵消失,并入-n 尾韵的语音特点。莎氏的官话注音中有“严,言○”“阎,烟○”,用山摄字“言”“烟”注释咸摄字“严”“阎”也证明了咸、山摄之间语音合流。

表8 -m 尾韵与-n 尾韵合并现象

4.宕、江摄之间以及曾、梗、通摄之间的音同现象显著

从表9 可以看出,宕、江摄之间的音同现象显著。莎氏在官话注音中有“项,诗样○合”、“江,之央○合”,莎氏用宕摄的“样”“央”作江摄“项”“江”的合音下字,也说明宕、江两摄语音关系密切。通摄与曾、梗摄语音多有合并,例如曾摄合口一等、梗摄合口三等与通摄合口一等韵母读作[oŋ],梗摄开口三等与通摄合口一等韵母读作[ɐŋ]。

表9 宕、江摄合流以及曾、梗、通摄合流

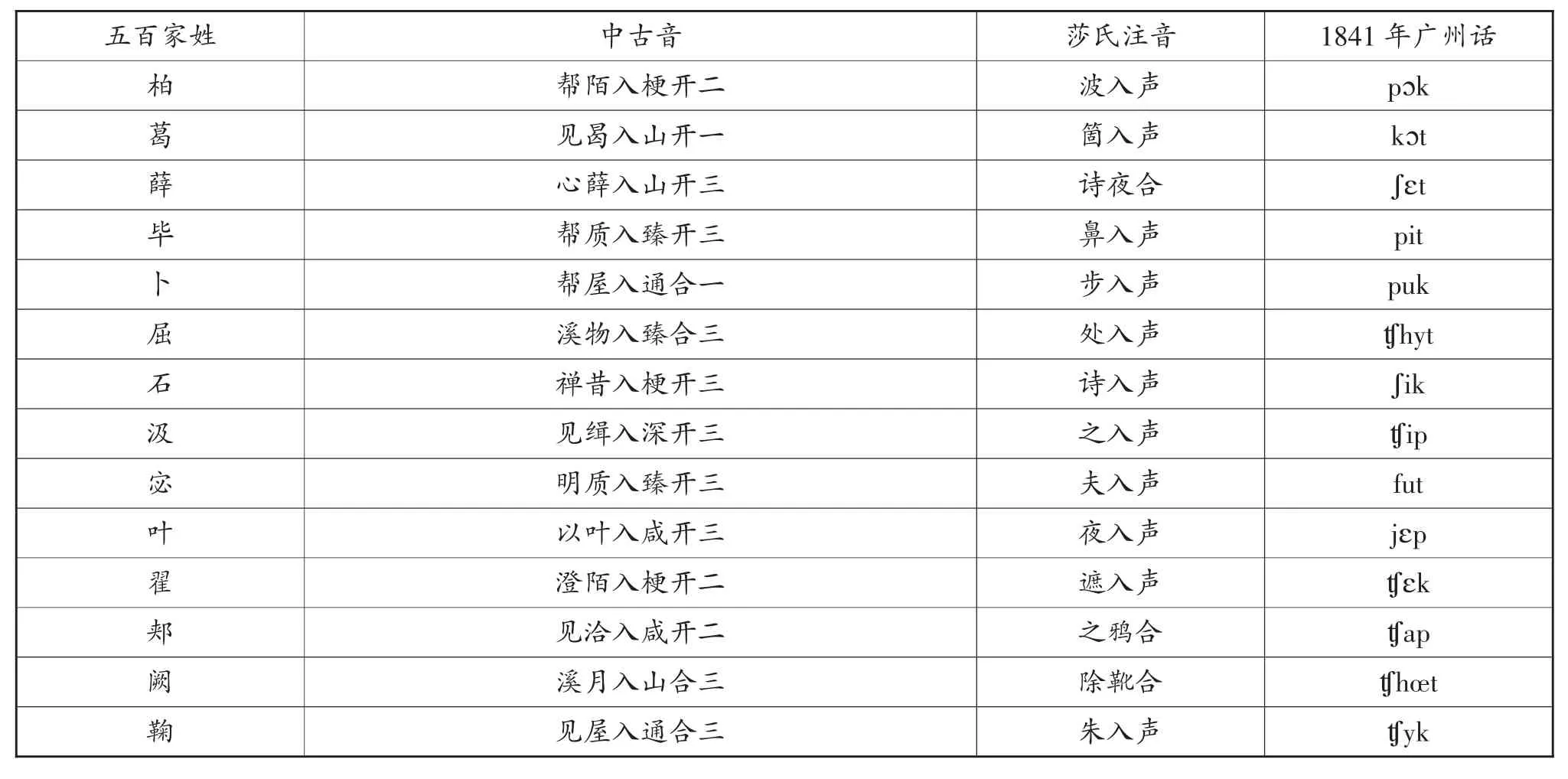

5.存在入声韵

五百家姓中的入声字数量不多,本文将所有的入声字音列为下表(此表选择字音的标准是选择具有广州话发音不同的入声字,删除重复字音),见表10。

表10 “五百家姓”的入声字音

对于五百家姓中的入声字注音,莎氏多数采用“阴声韵+入声”的方式,例如:“葛,箇入声”,“毕,鼻入声”等。莎氏在注音中直接注释这些入声字读作入声,表明莎氏在《正音再华傍注》中保留入声的明确态度。五百家姓中所反映出的入声韵有[εk]、[ɔk]、[ik]、[uk]、[yk]、[ɣt]、[iεt]、[it]、[ut]、[yt]、[œt]、[ip]、[iεp]、[ap]。

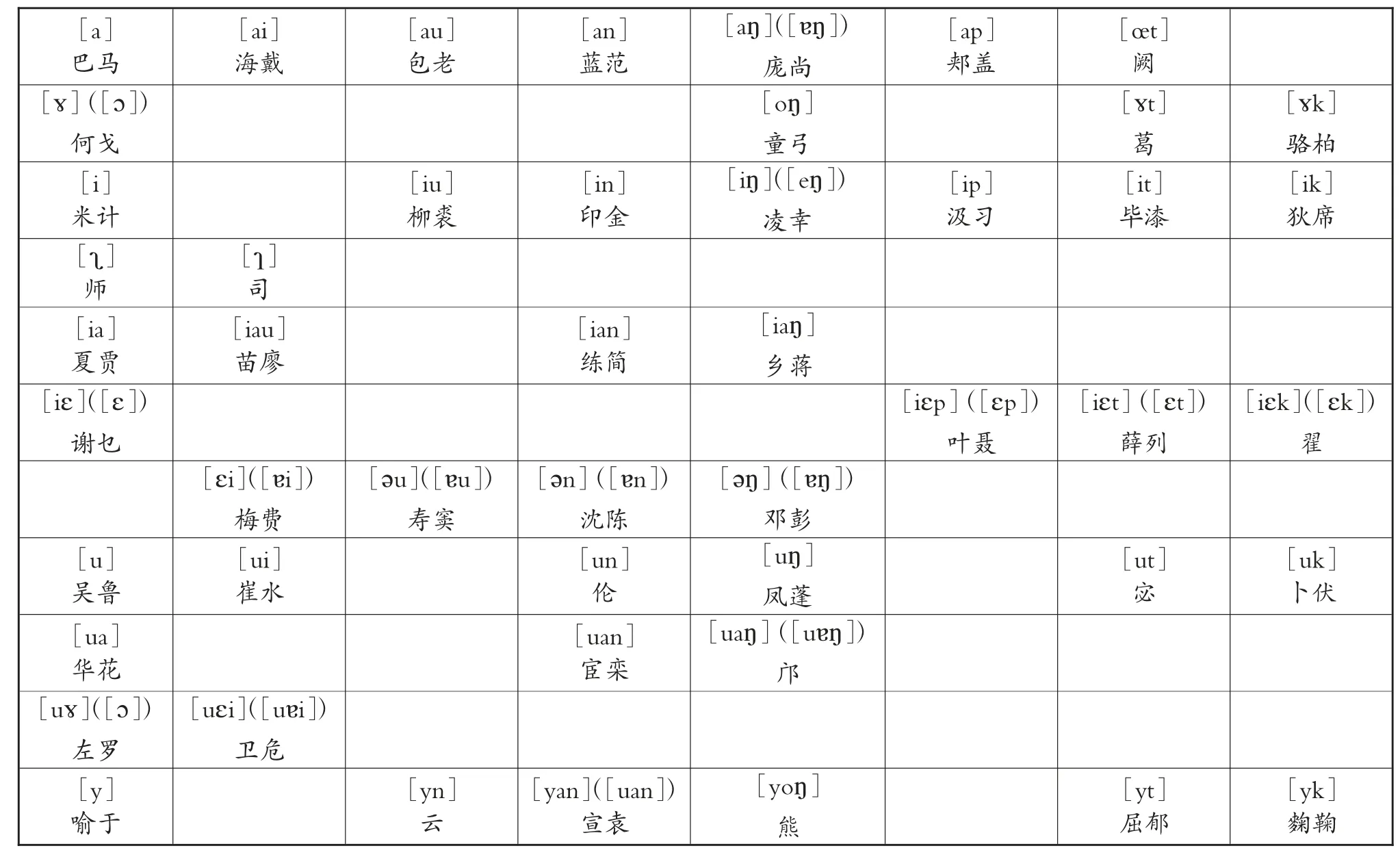

综上,从五百家姓的注音材料中归纳出《正音再华傍注》的韵母有49 个,拟音如下(表格中括号内拟音是莎氏标注的广州话同音字在19 世纪中期时的广州音韵母。莎氏或是受到广州方言影响或是有意选取与官话音近似的广州音拼读,笔者依据清代官话语音特点,同时结合对正音书的个人理解,将莎氏注的[ɔ]拟为[ɣ];[ε]拟为[iε];[eŋ]拟为[iŋ];[ɐ]可以替换为[ə]、[ε]、[a]三个音,故[ɐi]、[uɐi]作[εi]、[uεi],[ɐu]作[əu],[ɐn]、[ɐŋ]作[ən]、[əŋ],[ɐŋ]、[uɐŋ]也作[aŋ]、[uaŋ];山摄合口三等字作[uan],应为[yan]),见表 11。

表11 《正音再华傍注》韵母系统

(三)声调系统特点

1.迁就沿革传统韵书而保留入声韵,而在实际官话音中入声已经消失。明清时期,入声在音韵学著述中被有意保留是一种普遍存在的现象,这是编纂者对传统韵书迁就沿革的表现。保留入声,分明平仄,顺应了当时读书人的需要,因此莎氏作为清代正音书的撰写者也不例外,他在《正音再华傍注》正音中也态度鲜明地设置入声调。

然而,正音书中留存入声并不等同于当时的官话口语中也实际存在着入声,从莎氏的另两种注音现象中可以说明这一问题。第一,莎氏对入声字的注音还出现用非入声字注释入声字的现象,比如“薛,诗夜合”“漆,妻衣切”“习,西衣反”“霍,贺”等;第二,莎氏用入声字给非入声字注音,例如“谢,射”“杜,度”“柯,磕”等。莎氏用非入声字注释入声字的情况,我们可以理解为莎氏对入声字注音疏漏,而正是这种疏漏,可以让我们推测在莎氏官话音中,实际上是没有入声的,因此他混淆了非入声与入声,尤其是上述第二点,正是由于莎氏不认为“射、度、磕”等字是入声字,他才会使用这些字去拼注非入声字。

2.全浊声母上声变为去声。《正音再华傍注》音系中反映出中古全浊声母的上声字在清代官话中读作去声的特点,例如“赵,掉”“范,饭”“幸,盛”“扈,号”等,古全浊声母字“赵、范、幸、扈”在 19 世纪中期的官话音分别近似于当时的广州话[tiu3]、[fan3]、[ʃiŋ3]、[hu3],都读作去声。

三 结语

《正音再华傍注》是莎氏继编纂《正音咀华》和《正音切韵指掌》之后,再编辑的一部指导广东地区人们学习官话的清代正音读本。莎氏采用广州方音标注官话音,这种变通的直音方式固然简捷实用,但是广州方音与实际官话音之间并非完全一致,对某些广州方音只能取其近似音,尽管如此,我们仍然能够看出莎氏在书中构建的官话音系并不纯粹,它渗透出作者对传统韵书的沿袭态度,比如设置入声调,同时它还夹杂着些许广州方音元素,例如知庄章组受到方音影响读成舌叶音[ʧ]、[ʧh]、[ʃ],日母受到广州方音影响读作接近零声母的半元音[j]等。因此,《正音再华傍注》是一部在北方官话主流音系中掺杂着传统正音观念以及编纂者广州方音的音系多元化的正音读本。