车牌管控政策与城市治堵的最优方案

郝 亮巫景飞

一、问题提出及相关文献评述

随着汽车使用的普及,各大城市道路拥堵程度日趋严重。为此,上海、北京、贵阳、广州、天津、杭州、深圳等城市陆续施行车牌管控政策,以缓解交通压力。这样一来,本身并无价值的车牌,作为道路行驶权的载体,成为一种稀缺的公共资源。随之而来的一个重要问题是:对车牌这种数量有限的稀缺资源,究竟应该选择怎样的配置机制?目前,上述7大城市所实施的配置机制可概括为三类:拍卖机制,以上海为代表,亦称“上海机制”;摇号机制,以北京为代表,亦称“北京机制”,贵阳采用该机制;“拍卖+摇号”的混合机制,以广州为代表,亦称“广州机制”,天津、杭州、深圳均采用该机制。直观上看,上海机制诉诸市场,注重效率;北京机制免费摇号,侧重公平;广州机制则在效率和公平的取舍之间做了折中。那么,当前的三种机制究竟孰优孰劣?

已有文献从城市交通效率、消费者成本、汽车市场、政策执行效果、民众态度、社会福利等维度对上海机制和北京机制进行过政策比较。孙斌栋等(2007)[1]认为,上海的车牌拍卖制度对个体机动车数量有所控制,这导致上海城市交通效率高于当时尚未采取政策措施的北京。侯幸等(2013)[2]基于持续时间模型的计算结果指出,上海车牌的平均成交价格远高于北京车牌摇号的平均成本,但远低于其确定成本。Xiao等(2013)[3]的实证研究发现,与北京的摇号机制相比,在上海的车牌拍卖机制下,消费者更倾向于购买昂贵的高端车辆,因为买得起车牌的消费者对价格的敏感度相对较低。王辰光等(2014)[4]分析指出,就政策执行效果而言,车牌管控政策在短期有效抑制了机动车的增长率,且上海机制的价格调控效果更明显,但长期来看车牌政策对抑制机动车增长收效甚微。张彤等(2017)[5]分别以一人一票及福利加权两种投票模式讨论民众对车牌拍卖、摇号以及混合制度的态度,发现混合制是政府顾虑民众公平意愿的优选政策,而拍卖是效率优先的最优选择。Li(2018)[6]通过入户调查并设置对照组的方式,发现北京机制相较上海机制,更有助于减少汽车的使用,但会因为资源错配导致较大的福利损失。上述这些研究多聚焦于单一维度进行机制之间的比较分析,并未给出机制评价的整体框架。

也有学者将上海车牌拍卖机制同经典的拍卖理论结合起来,分析上海车牌制度中的买方出价策略和成交价格,并在此基础上进行机制评估和优化设计。王平平和孙绍荣(2005)[7]将上海车牌拍卖制度抽象为多物品同时密封拍卖模型,给出对称均衡竞拍策略,分析拍卖预期收益。王金桃和罗维(2010)[8]分析了2008年上海车牌拍卖政策调整前后拍卖理论模型的适用性,讨论了调整后竞拍者的出价策略,并就拍卖规则调整对最低成交价格的可能影响进行了实证研究。Liao和Holt(2013)[9]论证了2008年的上海车牌改革会导致效率损失。侯幸等(2013)[10]采用实验经济学的方法,将现行的上海车牌拍卖制度与多物品单一价格和歧视价格两种拍卖机制进行比较,发现买方在单一价格拍卖下报价接近私有价值,而在上海车牌拍卖或歧视价格拍卖下报价低于私有价值,且拍卖的效率以上海车牌拍卖为最低、歧视价格拍卖为最高。冯苏苇(2015)[11]将上海车牌拍卖分为萌芽期、成长期、成熟期和强化期,考察政策事件对拍卖政策绩效的影响。屈绍建和张星(2016)[12]基于上海车牌拍卖市场,构建一种新的最低成交价格模型,并对模型的有效性进行仿真验证。冯苏苇和林昌(2018)[13]分析了2013年4月上海车牌拍卖市场增设“警示价”的有效性及效率改进空间。郝亮等(2020)[14]通过理论模型和实证分析考察二手车牌市场对上海车牌拍卖市场的影响。上述研究多集中于讨论上海车牌拍卖政策调整前后的变化,可以认为是从买方出价、成交价格、中标率、效率等维度对新旧两种上海车牌拍卖机制进行的比较分析。

围绕不同车牌配置政策所进行的机制评估的文献相对较少。荣健欣和孙宁(2015)[15]认为应从效率、收入、公平三个维度进行机制评估,这也是市场机制设计相关文献中对抽象机制进行评估的常见做法。但是,本文认为,就具体的车牌配置机制而言,仍采用上述抽象机制的评估维度进行评价则尚有待商榷。这是因为,就抽象机制而言,资源配置本身既是目的又是手段。也就是说,完成资源配置即是问题的根本解决。但就车牌配置机制而言,车牌配置只是手段而并非根本目的。车牌配置机制的根本目的是解决城市道路拥堵问题。因此,若要评价车牌配置机制的优劣,一个非常重要、不可或缺的判断标准是:该机制能在多大程度上缓解城市道路拥堵?基于此,不同于一般意义上抽象机制,本文将定义“路况”这一指标,并将其纳入车牌配置机制的评价标准中。这也是本文与已有文献的重要不同。本文将初步界定评价车牌管控政策的主要指标维度,并就当前的三种机制做出评估。本文希望明确:上述三种机制各自的优势和不足是什么?是否存在进一步改进的空间并形成车牌配置的最优机制?基于此,本文将进一步地就车牌配置的一般机制给出定义,并在机制评价体系中进行评估,尝试寻找车牌管控政策的最优机制。

就车牌管控的政策效果,尽管学者们总体上肯定其对抑制私车数量增长(吕梁和方茜,2010[16])、缓解交通拥堵(罗维,2008[17])确有积极作用。但是,一方面车牌管控政策无法有效减少车牌拥有者的使用频率(吕梁和方茜,2010[16]);另一方面,北京机制下无法创造政府收入,上海机制下拍卖收入使用情况不明(刘德吉,2008[18])。事实上,车牌管控政策仅是手段,治理城市拥堵才是根本目的。很多研究侧重于比较分析不同车牌配置机制的影响,尝试为优化车牌配置机制提供政策建议,却忽视了更为根本的问题:车牌管控政策真的是城市治堵的最优方案吗?本文将进一步拓展研究思路,尝试跳出车牌配置机制的框架局限,分析能否找到治理城市拥堵的更好方案。因此,本文的研究始于车牌管控政策,却又不局限于车牌配置机制本身,这也是本文与荣健欣和孙宁(2015)[15]以及其他现有的评估比较车牌配置机制文献的不同之处和创新所在。

本文余下部分的内容安排如下:第二部分概要介绍车牌市场的现状,界定车牌市场的经济环境,给出机制评价的指标维度,构建车牌管控政策一般机制的框架,尝试寻找车牌管控政策的最优机制;第三部分剖析车牌管控政策的内在缺陷,给出“道路拥堵费+公共交通补贴”的新方案,并论证其是优于车牌配置机制的城市治堵的最优方案;第四部分总结全文结论并提供政策建议。

二、车牌配置的一般机制及评价标准

(一)车牌市场的现状概述

2008年1月,上海市出台“一次投标/两次修改/幅度600元”的新拍卖规则。投标人首轮汇报一个出价,并于次轮有两次修改报价的机会,但只能在实时公布的当前最低中标价格上下300元以内进行修改。该拍卖规则形式上属于两阶段的多物品歧视性拍卖,出价高者赢得拍卖并支付自己最终的报价。但就拍卖实践来看,最低成交价格和平均成交价格通常非常接近,这意味着每个赢得拍卖的投标者支付的报价基本相同。因此,可以认为,投标者能够根据现场实时公开的信息做出反馈调整,并以近似市场出清的价格水平获得车牌。为抑制车牌价格上涨,2013年4月,“警示价”政策出台,即于拍卖过程中增设“警示价”,参照当月车牌拍卖前三个月投标拍卖平均成交价格的加权平均价设定。投标人首轮出价若超过“警示价”,系统将不予接受。警示价格通常与最低成交价格及平均成交价格均非常接近,故“警示价”政策相当于为整个拍卖过程设定了价格上限。以“警示价”政策作为分界线,上海市车牌配置机制发生了实质性的变化。“警示价”前,上海机制反映的是自由竞拍;“警示价”后,上海机制本质上是限价竞拍,最高报价受到严格限制。因此,本文将“警示价”前的上海机制称作“原上海机制”,将“警示价”后的上海机制称为“现上海机制”。总体而言,上海市车牌市场是一个供给基本恒定、需求快速增加的市场,故在“原上海机制下”市场出清价格会逐步攀升,而一旦设定了价格上限,供求失衡的状况将日趋严重,故在“现上海机制”下投标人数迅速增加、中标率急剧下降。

2010年12月23日,北京市政府发布《北京市小客车数量调控暂行规定》,宣布采用摇号方式无偿分配小客车配置额度。2011年度小客车总量额度指标为24万个,平均每月2万个,其中个人额度(文中使用“车牌”一词,如无特殊说明,均指的是个人额度)占88%。自2014年起,每月摇号变为双月摇号。尽管这一变动使得每年车牌总投放数量降为原来的一半,但并未从根本上改变北京机制通过无偿摇号方式配置车牌的本质属性。因此,与“警示价”前后上海机制的重要变化相比,北京机制一直较为稳定。由于无需为车牌支付任何价格,北京市车牌市场供求失衡的程度相较上海市更为严重,具体表现为更低的中标率。

广州机制是原上海机制和北京机制的简单组合。具体地,将所有车牌额度一分为二,50%的车牌额度采用原上海机制配置,50%的车牌额度采用北京机制配置。结合上海市和北京市车牌市场的现状,可将已实施过或正在实施的车牌管控政策概括为如下四种机制:

(1)原上海机制:所有车牌额度通过自由竞拍配置,出价最高的竞标者赢得车牌并支付自己的报价。

(2)现上海机制(1)需要额外说明的是,原上海机制和北京机制均是一种机制,而现上海机制随着价格上限设定的可变性事实上是一类机制。因此,本文使用“原上海机制”和“北京机制”,既表示机制本身,也可以等同地理解为上海曾经实施和北京正在实施的车牌配置政策;但若无特殊说明,后文使用“现上海机制”,仅用于代表这类机制本身,并不特指上海正在实施的车牌配置政策。:所有车牌额度通过限价竞拍配置,出价达到价格上限的竞标者有相等的概率赢得车牌并支付自己的报价。

(3)北京机制:所有车牌额度通过免费摇号配置,所有参加摇号者有相等的概率赢得车牌并无需支付任何价格。

(4)广州机制:50%的车牌额度通过自由竞拍配置, 50%的车牌额度通过免费摇号配置。

(二)车牌市场的经济环境

车牌市场上存在n个消费者,消费者i(i=1,2,…,n)的收入为mi。将“开车出行”定义为一种商品,且消费者具有拟线性形式的效用函数u=v(x)+y。其中,x为开车出行时间,y为其他商品的消费量,且满足:v′(x)>0,v″(x)<0。只有拥有车牌的消费者才能消费“开车出行”这种商品。不失一般性地,将其他商品的价格单位化为1,并记“开车出行”的单位价格为p,这里的p可以直观地理解为包括汽油价格等在内的单位开车时间产生的私人成本。下面,确定消费者i愿意为车牌支付的保留价格si。

对消费者i,如果其支付si并拥有车牌,则其效用最大化问题可写作:

maxv(xi)+yis.t.pxi+yi=mi-si,xi≥0,yi≥0

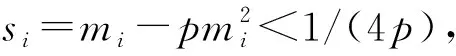

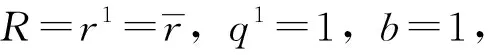

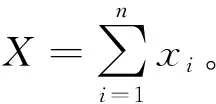

该问题的解为:

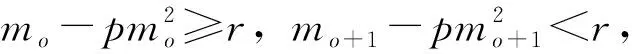

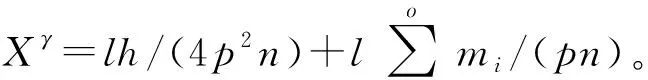

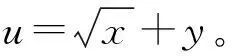

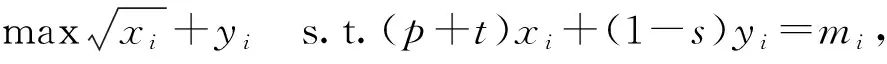

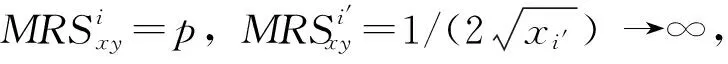

若mi-si≥pv′-1(p), 则xi=v′-1(p),yi=mi-si-pv′-1(p);若mi-si 上述问题的解恰可反映出车牌市场的基本特征:通常情况下,拥有车牌的消费者将尽可能地选择多开车。但是,对低收入群体而言,开车时间受其预算约束影响;对高收入群体而言,尽管开车时间并不受其预算约束影响,但其开车时间存在饱和点。这也是本文选择用拟线性形式的效用函数表征消费者偏好的原因,若采用其他效用函数形式则很难反映出车牌市场的如上特征。 此时,能够实现的最大效用为: 若mi-si≥pv′-1(p),u1(p,mi)=v[v′-1(p)]+mi-si-pv′-1(p);若mi-si 如果其未拥有车牌,则其效用最大化问题可写作: maxv(xi)+yis.t.pxi+yi=mi,xi=0,yi≥0 该问题的解为:xi=0,yi=mi。 此时,能够实现的最大效用为u0(p,mi)=mi。 消费者i愿意为车牌支付的保留价格由满足u1(p,mi)=u0(p,mi)的si决定。因此: 若mi≥v[v′-1(p)], 则si=v[v′-1(p)]-pv′-1(p), 易知si为与mi无关的常数;若mi 上述结论说明:通常情况下,收入越高的消费者愿意为车牌支付的保留价格也越高;但对高收入群体而言,其保留价格并不总是随着收入增加而增加,而是存在一个保留价格上限。“原上海机制”下拍卖实践的数据能够为上述结论提供有力支撑。因最低成交价格和平均成交价格几乎是重合的,表明车牌市场上每个消费者支付的报价都趋近于市场出清价格;在未实施“警示价”前,车牌市场遵循“价格高者”的原则,但其中标率不是趋近于1而是维持在40%左右。拍卖实践确能表明,车牌市场上的高收入群体并不必然愿意为车牌支付与其收入呈正相关的保留价格。 因就一般的函数形式v(x),消费者i保留价格的表达式并不直观,为使得结论更加清晰可见,也为避免不必要的过于繁琐的数学推算过程,本文余下部分将给出v(x)的具体形式,并以此为例导出本文的主要结论。这些结论容易推广到一般的满足v′(x)>0,v″(x)<0的任意v(x)的函数形式,特此说明。 此时,消费者i的保留价格si及拥有车牌后选择的开车时间xi如下所示: 一个车牌配置机制要解决的基本问题是:将l张车牌分配给前文定义的n个消费者。在这里,车牌不得被分割,且每个消费者都只需要一张车牌。若所有车牌都采用相同方式分配,则称之为纯机制;若部分车牌采用不同方式分配,则称之为混合机制。显然,原上海机制、现上海机制和北京机制都是纯机制,广州机制则是混合机制。下面,对车牌配置的纯机制做出明确定义。 一个车牌配置的纯机制由限价竞拍机制E(r)给出,其中r为价格上限。 在该机制下,所有车牌通过如下方式配置:消费者i提供一个不得高于r的报价ti,l个报价最高的消费者获得车牌并支付自己的报价。若对于最后的k张车牌,有d名消费者出价相同,则他们各自以k/d的概率获得车牌并支付自己的报价。 接下来,对车牌配置的混合机制给出明确定义。 一个车牌配置的混合机制由E(R,Q,b)给出。其中,b为该混合机制所包括纯机制的种类,R=(r1,r2,…,rb)表示纯机制的价格上限向量,Q=(q1,q2,…,qb)表示纯机制的比率向量,且满足q1,q2,…,qb≥0,q1+q2+…+qb=1。 现行的车牌配置机制孰优孰劣?在前文定义的车牌配置一般机制中,是否存在最优机制?要回答这些问题,必须首先界定清楚车牌配置机制的评价标准。如前文所述,本文将定义“路况”这一指标,并将其纳入车牌配置机制的评价标准中。当然,机制评价不可能仅包含单一的指标维度,故本文将效率和公平两个指标一并纳入评价标准中。需要额外说明的是,本文界定的评价标准未将收入这一指标纳入,这是因为:一方面,相较于其他指标,政府部门并不太关注特定机制下收入所得的多寡,如北京机制下免费摇号并不能创造任何政府收入,现上海机制相比原上海机制的拍卖收入显然是降低的;另一方面,政府部门对所得收入的使用可能是低效率的,如原上海机制和现上海机制下的拍卖收入如何被用于城市交通建设,存在不少质疑。因此,本文将定义车牌配置机制下的路况、效率、公平,并将其作为机制评价的判断标准。 路况作为表征城市道路拥堵程度的指标较为直观,本文认为可以用车牌市场上所有消费者开车出行时间的总和来测度。显然,开车出行时间总和越小,则说明路况越好。基于不同的研究需要,对效率的定义也有所差异。经济学理论中就效率最正统的定义源自帕累托有效,但基于帕累托有效所定义的效率,只有“有效率”和“无效率”两种状态。为更好地比较不同机制下的效率,本文用某机制下的配置偏离帕累托有效配置的程度,作为测度效率的指标。显然,若配置越接近帕累托有效配置,则表明效率越高。公平性常被拍卖理论和市场设计的相关文献提及,本文借鉴罗尔斯“无知之幕”的思想(罗尔斯,2001[19]),将公平性表征为对境况最差的低收入群体福利的考量。Rong等(2019)[20]借助洛伦兹曲线和基尼系数,给出了公平性的一种度量。尽管他们所给出的表达式较为复杂,但这种度量方式所体现的本质思想是:收入水平不同的群体获取资源的概率,这在本质上与罗尔斯的思想一脉相承。具体地,本文用车牌市场上收入最低的消费者获取车牌的概率来测度公平。显然,若这一概率越大,则意味着更加公平。下面,将给出车牌配置机制下路况、效率、公平的正式定义。 将车牌配置机制E(R,Q,b)下的效率定义为:若允许转让车牌,该机制所实现的配置转变为帕累托有效配置所需要的自愿交换的最小次数μ。这里,就车牌配置机制,帕累托有效配置的定义为:不存在任意两个消费者,他们愿意私下以一定的价格进行车牌转让。 将车牌配置机制E(R,Q,b)下的公平定义为:消费者n获取车牌的概率λ。这里,将所有消费者按照收入高低依次排序,即有m1>m2>…>mn。 明显地:X越小,路况越好;μ越小,效率越高;λ越大,公平性越好。 下面,首先比较原上海机制(记作α)、现上海机制(记作β)、北京机制(记作γ)三种纯机制下的路况、效率和公平。 记mj≥1/(2p),mj+1<1/(2p),即其中j个消费者的收入超过1/(2p),从而有xi=1/(4p2),i=1,2,…,j。这里的j由价格p和收入分布决定,它们相对于配置机制而言是外生给定的。进一步地,本文假设有l 原上海机制下,收入超过1/(2p)的j名消费者将出价si=1/(4p),并各自有l/j的概率获得车牌。此时,因每一获得车牌的消费者均将选择xi=1/(4p2),故路况Xα=l/(4p2)。显然该配置下已经实现前文定义的帕累托有效配置,故效率μα=0。若消费者收入低于1/(2p),则其没有机会获得车牌。因此,收入最低的消费者获取车牌的概率为0,故公平λα=0。 三种机制下,效率和公平的比较结果非常直观。就效率而言,原上海机制效率最高,北京机制效率最低,现上海机制效率介于两者之间。进一步地,现上海机制下的效率将随竞拍人数o的增加而降低。注意到o为r的非增函数,故效率表现为价格上限r的非减函数。就公平而言,北京机制公平性较好,原上海机制的公平性较差。绝大多数情况下,现上海机制同原上海机制的公平性相同;特定情况下,现上海机制同北京机制的公平性相同。显然,公平表现为价格上限r的非增函数。 三种机制下路况的比较则需要略作讨论。 不难发现,Xα>max{Xβ,Xγ}始终成立,但Xβ和Xγ的大小关系尚难简单断言。直觉逻辑在于:原上海机制下所有车牌为高收入群体所得,获得车牌所支付的价格对其开始时间不会产生任何影响,因其开车时间已到达饱和点,故此时的路况最差。与北京机制相比,现上海机制对开车时间的影响有增加和减少两种效应。增加效应体现在:一方面,完全消除了低收入群体获得车牌的可能性,而低收入群体即使取得车牌也会选择相对较少的开车时间;另一方面,增加了高收入群体获得车牌的可能性,而高收入群体取得车牌后会选择达到饱和点的开车时间。减少效应体现在:就中等收入群体,因需要为车牌支付一定的保留价格,故其取得车牌后会选择比北京机制下更少的开车时间。需要特别强调的是,原上海机制和北京机制仅是一种机制,但现上海机制却是因价格上限而异的一类机制。因此,北京机制和现上海机制下的路况好坏,一方面取决于消费者的收入分布,另一方面则受现上海机制价格上限的具体参数设置影响。 尽管无法给出Xβ和Xγ之间明确的大小关系,但有一个结论是确定的,即存在某个r,使得Xβ 需要特别强调的是,上述结论仅是说明,若r足够小,现上海机制下的路况将优于北京机制,但并不能因此简单地认为,现上海机制下的路况将随价格上限r的降低而改进。事实上,在现上海机制内,r对路况的影响具有不确定性,具体地将取决于消费者的收入分布。 就所有车牌配置的纯机制E(r),可以发现:效率是r的非减函数,公平是r的非增函数;路况与r则通常不会呈现简单的单调函数关系,但很高的r必然导致最差的路况。特别地,原上海机制是效率最高的纯机制,北京机制是公平性最好的纯机制,路况最好的机制必然在现上海机制中产生。原上海机制效率高但公平性差,北京机制效率低但公平性好,这符合人们的直观理解。现上海机制牺牲了效率却难以换取公平性的提高,在实践中也常为人所诟病,那么这样的机制有其存在的合理性么?本文的研究结论给出了肯定的回答,因路况最好的机制必然在现上海机制中产生。进一步地,现上海机制不仅能够实现最好的路况,并且可能同时实现最好的公平性。就较低价格上限的现上海机制,即使其不能实现最好的路况,它也将在具备与北京机制相同的效率和公平的前提下,实现比北京机制更好的路况,这就为改良北京机制提供了一种可行的思路。 接下来,考察以广州机制为代表的混合机制。容易发现,就效率指标而言,广州机制劣于原上海机制且优于北京机制;就公平指标而言,广州机制劣于北京机制而优于原上海机制;就路况指标而言,广州机制优于原上海机制但劣于北京机制。这一结论可以很方便地推广到一般混合机制的范畴,因混合机制下某指标的测度,本质上可由该混合机制所包含的纯机制下该指标测度的加权平均得到。 综上所述,就车牌配置机制的三个指标维度,一个基本的结论是:效率最高的机制既不可能是路况最好的机制,也不可能是公平性最好的机制;但路况最好的机制却同时可能是公平性最好的机制。 基于本文构建的机制评价的客观标准,可以发现原上海机制、现上海机制和北京机制各有所优也各有所劣,广州机制作为原上海机制和北京机制的混合,体现了一种在效率和公平之间的折中。具体地,原上海机制效率最高,但它不可能同时实现最好的公平性和最佳的路况;北京机制公平性最好,但它不可能同时实现最佳的路况和最高的效率;现上海机制能够实现最佳的路况,且有可能同时实现最好的公平性,但不可能同时实现最高的效率。 那么,综合考虑,如何找寻车牌配置的最优机制呢?这就必须诉诸具有一定主观倾向的价值判断。本文认为,最优的车牌配置机制应符合“路况与公平并重,兼顾效率”的基本原则。尽管效率常作为资源配置的重要甚至是唯一判断标准,但在车牌配置机制问题上,效率却是相对不重要的指标维度。这是因为,效率最高的机制恰是路况最差的机制。因此,忽视对路况的影响,盲目拔高效率的重要地位,过分强调完全诉诸市场“价高者得”方式配置资源的优越性,就车牌配置机制问题的研究而言,可能是一种舍本逐末的表现,也与车牌管控政策的初衷背道而驰。当然,效率与路况并不总是矛盾的。就现上海机制而言,其效率必然随着价格上限的增加而增加,但路况并不必然随着价格上限的增加而恶化,而是取决于收入的分布情况。因此,在提高效率的同时优化路况,就成为优化现上海机制的一种可行路径。 需要稍加说明的是,尽管通常情况现上海机制下因低收入群体无法获得车牌,故它仍是不公平的。但是,现上海机制的设计初衷仍能体现对公平的考量。这种公平不是对所有消费者的绝对公平,而只是相对于中等收入群体的相对公平。与原上海机制注重高收入群体的利益、北京机制注重低收入群体的利益不同,现上海机制则更多地关注中等收入群体的利益。通过设置一定的价格限制,现上海机制使得低收入群体无法进入市场,高收入群体不能支付更高的价格,从而使得中等收入群体既免于同低收入群体均分获取车牌的概率,又不会在同高收入群体的价格竞争中处于不利地位,故而该机制对中等收入群体最为有利。与之相对照的,广州机制则权衡了低收入群体和高收入群体的利益,却唯独忽视了中等收入群体的利益。在广州机制采用的混合机制下,中等收入群体无法同高收入群体通过价格竞争获取车牌,只能同低收入群体一起通过摇号均分获取车牌的概率,尽管他们往往拥有比低收入群体更高的保留价格。 尽管本文尚无法明确给出车牌配置的最优机制,但基本的研究结论与本文提出的“路况与公平并重,兼顾效率”基本原则的结合,或许可以为车牌配置最优机制的设计指明方向,那就是:采用包含两种现上海机制的混合机制,其中一种现上海机制设置很低的价格上限,另一种现上海机制设置适中的价格上限。前一种现上海机制在公平优先的情况下兼顾路况,后一种现上海机制在路况优先的情况下兼顾效率,两者间的额度分配则反映在路况、公平、效率间的综合权衡取舍。 车牌配置机制的确对缓解道路拥堵有一定的积极作用,但车牌配置机制并非不可或缺的。车牌本身并不存在任何价值,之所以将车牌作为一种公共稀缺资源进行配置,其根本动机在于缓解城市道路拥堵问题。因此,车牌配置机制仅是城市治堵的手段而非根本目的。尝试优化车牌配置,寻求车牌配置的最优机制,固然具备相当的理论价值和实践意义,事实上这也正是本文第二部分所做的工作。但是,如果能够找到其他治理城市拥堵的可行路径,车牌配置机制是完全可以被替代的。一旦先验地假定了车牌配置机制存在的必然性和合理性,则所有可能的优化方案只能在车牌配置机制内被讨论,这就无法跳出车牌配置机制的框架,在更为广泛的意义下寻找城市治堵的最优方案,从而形成思维上的局限。事实上,车牌配置机制本身尚存在重要的内在缺陷。 第一,车牌配置机制同市场经济所倡导的资源配置理念有所偏差。车牌配置是解决城市道路拥堵问题的一种政策工具。它的作用原理是:车牌作为道路通行的载体,其数量受到严格管控;未拥有车牌的群体将被限制道路通行的权利。尽管原上海机制通过价高者得的方式配置既定的车牌额度,看似是用市场“看不见的手”完成资源配置,但若注意到数量管制的大前提,那么原上海机制只是诉诸市场的车牌配置机制,却并非诉诸市场的解决城市道路拥堵问题的理想政策工具。真正诉诸市场的解决方案,应当是借助价格调节,使得拥有道路通行权利的消费者自发地降低出行频率,而非严格限制其道路通行权利。 第二,车牌配置机制下必然存在大量无法获取车牌的群体。车牌市场是一个需求快速增加、供给相对恒定的市场,无论如何对车牌配置机制做怎样的优化,在车牌额度不增加的大前提下,必然存在大量群体始终无法获取车牌。不同机制下的差异仅在于,车牌市场上的哪部分消费者无法获取车牌以及因为什么原因无法获取车牌。如原上海机制下,低收入群体无法获取车牌,因无力承担日益高涨的价格;北京机制下,所有群体获取车牌的概率均很低,因必须接受同等概率的摇号,“久摇不中”的情形在北京车牌市场上屡见不鲜。车牌配置机制下供求失衡的矛盾冲突始终存在且难以调和,任何车牌配置机制内的优化尝试都对其束手无策。 第三,车牌配置机制无法从根本上解决城市道路拥堵问题。为适当满足日益增加的车牌需求,也为使得后进入车牌市场的消费者具备获取车牌的机会,在任何车牌配置机制的设计中,车牌额度必须有一定的流量,这也将使得车牌的存量与日俱增。在车牌配置机制下,道路拥堵状况明显地与车牌存量正相关。因此,严格控制车牌额度,也只是能够适当缓解道路拥堵加剧的程度,尽量减缓路况恶化的速度,却不可避免地使得城市拥堵程度与日俱增。车牌配置机制的基本原理决定了它无法从根本上解决城市道路拥堵问题。从这个角度看,车牌配置机制仅是治理城市拥堵的权宜之计而非长久之策。 本文第二部分曾就车牌配置机制,澄清了效率和公平的定义,并论证了原上海机制是最有效率的车牌配置机制,北京机制是公平性最好的车牌配置机制。但事实上,一旦跳出车牌配置机制的框架,原上海机制下的效率和北京机制下的公平性,仍值得做进一步的讨论。 前文曾将车牌配置机制中的帕累托有效配置定义为:不存在任意两个消费者,他们愿意私下以一定的价格进行车牌转让。在车牌配置机制的框架下,因车牌配置机制不允许车牌分割,自愿交易的唯一方式就是车牌转让。但是,在车牌配置机制外,自愿交易的方式不仅单指车牌转让,还包括车牌转租。理论上,消费者可以一定价格让渡部分车牌使用时间;现实中,则可通过车牌出租来实现对部分车牌使用时间的让渡。因此,即使对于车牌配置机制内效率最高的原上海机制,在更为广泛意义的城市治堵方案下,仍存在效率提升的空间。 前文曾将车牌配置机制中的公平定义为车牌市场上收入最低的消费者获取车牌的概率。一旦将视野拓宽到车牌配置机制之外,上述公平的定义也需要做一定的修正。这是因为,公平性的重要内涵在于对低收入群体福利的考量。但在整个城市交通市场上,最低收入的群体根本不会进入车牌市场,因他们根本不具备购买汽车的支付能力。因此,车牌市场上的低收入群体并不是整个城市交通市场上真正的低收入群体。就车牌配置机制而言,仅考察车牌市场上低收入群体获得车牌的概率并没有问题;但若不局限于车牌配置机制,对于更为广泛的城市治堵方案,则公平性的落脚点就不能仅限于车牌市场。事实上,北京机制下并未考虑到不具备汽车购买能力的更低收入群体的福利。因此,北京机制下的公平性尚有进一步提升的空间。 综上所述,车牌配置机制下的路况、效率、公平均存在改进的空间,但在车牌配置机制内,很难再进行进一步的提升。那么,在车牌配置机制的框架外,是否存在更好的城市治堵方案,能够实现路况、效率、公平的全面改进?答案是肯定的。 (二)城市治堵的新方案:“道路拥堵费+公共交通补贴” 下面,本文将引入一种城市治堵的新方案,即“道路拥堵费+公共交通补贴”方案。通过征收道路拥堵费的方式治理城市拥堵,在维克瑞的早期研究中曾被提及(格莱泽,2012[21]),但在我国尚未有实施的先例。以道路拥堵费为核心的方案,体现的基本经济学思想是边际收费原则。那么,这样的方案是否会比现有的车牌配置机制更好呢?本文在道路拥堵费的基础上,同时引入公共交通补贴,构建“道路拥堵费+公共交通补贴”的新方案。该方案能够克服车牌配置机制的内在缺陷,且正如后文将要论证的,其同车牌配置机制相比,能够实现路况、效率、公平的全面改进。 一个“道路拥堵费+公共交通补贴”方案由E(t,s)给出。其中,t为对单位开车时间征收的道路拥堵费,s为对公共交通出行的从量补贴。 在该方案下,任何消费者均具有道路通行的权利,但需要为其造成的拥堵支付“道路拥堵费”。显然,道路拥堵费的设计符合市场经济的理念,即通过价格引导,使得消费者自发地选择适当的开车时间。 想要论证该方案能够全面优于现有的车牌配置机制,就必须将该方案和车牌配置机制在相同的经济环境和模型设定下,进行路况、效率、公平的比较。基于此,在第二部分的基础上,对城市交通市场的经济环境做出如下设定。 在车牌配置机制下,已经购买汽车的n个消费者需要首先获得车牌,才能消费“开车出行”这种商品。不失一般性地,将其他商品y的价格单位化为1,并记“开车出行”的单位价格为p,这里的p可以直观地理解为包括汽油价格等在内的单位开车时间产生的私人成本。这同第二部分的设定保持一致,故关于消费者开车时间最优选择的相关结论也与前文相同。 在“道路拥堵费+公共交通补贴”方案下,已经购买汽车的n个消费者可以直接消费“开车出行”这种商品。此时,由于对单位开车时间征收道路拥堵费,故“开车出行”的单位价格变为p+t;由于y代表包含地铁、公交车等公共交通在内的复合商品,故对公共交通的补贴将反映在y价格的下降上,则y的价格变为1-s,其中0 此时,消费者i的效用最大化问题为: xi≥0,yi≥0 易知,消费者i的最优开车xi时间如下所示: 若mi≥(1-s)2/[4(p+t)], 则xi=(1-s)2/[4(p+t)2];若mi<(1-s)2/[4(p+t)], 则xi=mi/(p+t)。 (三)“道路拥堵费+公共交通补贴”方案与车牌配置机制的比较分析 前文在车牌配置机制的框架下,给出了路况、效率、公平的定义。但若将视角拓宽到更为广泛的城市治堵方案,则对于前文给出的评估指标也需要进行相应的调整。这是因为,前文对于效率和公平的指标,是基于车牌配置给出的,但在“道路拥堵费+公共交通补贴”的新方案下,已经不再存在车牌,这就需要根据效率和公平的内涵,对其进行重新定义。由于前文将路况定义为“所有消费者开车时间的总和”,本身并没有直接涉及车牌,故而对于路况指标,我们仍然沿用第二部分的定义方法。 对于效率,采用经济学理论中帕累托有效的定义方式。若城市交通市场上,不存在任意两个消费者组合,能够在两人都不变差的情况下,使得其中某人变好,则称实现了帕累托有效配置,也就是城市交通市场上的“有效率”;反之,若城市交通市场上,存在两个消费者组合,能够在两人都不变差的情况下,使得其中某人变好,则意味着还有帕累托改进的空间,也就是城市交通市场上的“无效率”。基于这样的效率定义,下面将会论证,“道路拥堵费+公共交通补贴”方案相较车牌配置机制,实现了效率上的进一步改进。 对于公平,同前文类似,我们仍然借鉴罗尔斯“无知之幕”的思想,将公平表征为对境况最差的低收入群体福利的考量。根据城市交通市场的经济环境设定,将公平做如下定义:消费者n+n′所获取的效用水平提升△un+n′。在这里,将所有消费者按照收入高低依次排序,即有m1>m2>…>mn>mn+1>mn+2>…>mn+n′。显然,△un+n′越大,公平性越好。基于这样的公平定义,下面将会论证,“道路拥堵费+公共交通补贴”方案相较车牌配置机制,实现了公平上的进一步改进。 根据城市交通市场的经济环境设定,n′个消费者(记作n+1,n+2,…,n+n′)因收入较低尚未购买汽车。在包括北京机制在内的任何一个车牌配置机制下,作为最低收入群体的消费者n+n′因不会进入车牌市场从而不会获得任何福利改进,其效用水平提升△un+n′=0。在“道路拥堵费+公共交通补贴”方案下,尽管消费者n+n′仍无法选择开车,但因公共交通补贴的存在,其效用水平提升△un+n′=mn+n′/(1-s)-mn+n′=smn+n′/(1-s)。由此可见,“道路拥堵费+公共交通补贴”方案下,最低收入群体的福利比车牌配置机制下有明显改进。因此,“道路拥堵费+公共交通补贴”方案相较车牌配置机制,实现了公平上的进一步改进。 最后,我们将论证“道路拥堵费+公共交通补贴”方案相较车牌配置机制,实现了路况上的进一步改进。与车牌配置机制下不可避免的路况恶化不同,若将道路拥堵费设置得足够高,消费者将选择非常少的开车时间。因此,直觉逻辑上,通过调整道路拥堵费,完全可能实现路况改善。 接下来将论证,某些路况无法通过一个车牌配置机制E(R,Q,b)来实现。由第二部分的分析可知: 原上海机制下的路况:Xα=l/(4p2)。 广州机制下的路况介于原上海机制和北京机制之间。 据此,可以看出,“道路拥堵费+公共交通补贴”方案能够实现比车牌配置机制下更好的路况。上述结论的成立并不依赖于消费者的收入分布。特别地,可以采用消费者收入的具体分布进行更为直观的验证,限于篇幅本文不再赘述具体过程。 需要补充说明的是,就这里提供的“道路拥堵费+公共交通补贴”方案,是否存在一种可能:公共交通补贴反而给了高收入群体?答案是,存在这种可能。但是,这种可能的出现恰是该方案所希望看到的。“道路拥堵费+公共交通补贴”方案的实施意图在于尽量引导消费者使用公共交通而非自己开车。从这个角度讲,任何使用公共交通的消费者,无论其是高收入群体或是低收入群体,都应该得到补贴。“道路拥堵费+公共交通补贴”方案并不需要想办法区分高收入群体和低收入群体,并尽可能地阻止高收入群体享受本应仅适用于低收入群体的补贴。它需要的只是对低收入群体的适当补贴以保障其福利,同时欢迎任何高收入群体放弃开车转而使用公共交通并获取补贴,因为这将更大程度上改善路况,而缓解交通压力、治理城市拥堵恰是“道路拥堵费+公共交通补贴”方案的根本目的所在。 综上所述,一个“道路拥堵费+公共交通补贴”方案能够实现城市交通市场上的帕累托有效且可以提高最低收入群体的福利,从这个层面来看,它是比现有车牌配置机制更有效且更公平的机制。通过参数设置的调节,该方案下能够实现任何给定的路况,故相较现有的车牌配置机制,它是能够实现更好路况的方案。由此可见,“道路拥堵费+公共交通补贴”方案相较车牌配置机制,能够实现路况、效率、公平的全面改进。因此,“道路拥堵费+公共交通补贴”才是真正的城市治堵的最优方案。这恰与经济学的基本逻辑相一致。因就经济学原理而言,解决城市拥堵问题的根本出路在于限制汽车使用频率,而限制汽车使用频率的正确做法是增加开车的边际成本,“道路拥堵费+公共交通补贴”方案恰是基于这样的理念而设计的;与之相反,车牌配置机制通过控制车牌数量增加开车的沉没成本,对理性的决策者并不能抑制其开车频率,对非理性的决策者甚至会产生一种反向的激励:既然车牌的获取如此困难,一旦拥有车牌,应当尽可能地增加使用频率以分摊其沉没成本。因此,“道路拥堵费+公共交通补贴”才是城市治堵的最优方案和根本出路。 本文基于上海和北京车牌市场的现状及现有车牌管控政策的实施情况,界定车牌市场的经济环境,通过拟线性效用函数刻画消费者的偏好,定义能够涵盖上海、北京、广州等城市车牌管控政策的车牌配置的一般机制,构建包括路况、效率、公平在内的机制评价的指标体系,通过比较分析发现:效率最高的机制既不可能是路况最好的机制,也不可能是公平性最好的机制;但路况最好的机制却同时可能是公平性最好的机制。特别地,在所有车牌配置机制中,原上海机制效率最高,但它不可能实现最好的公平性和最佳的路况;北京机制公平性最好,但它不可能实现最佳的路况和最高的效率;现上海机制能够实现最佳的路况,且有可能同时实现最好的公平性,但不可能同时实现最高的效率。就优化车牌配置机制,本文提出“路况与公平并重,兼顾效率”的基本原则,并阐释车牌配置最优机制的设计理念。进一步地,本文总结车牌配置机制的内在缺陷,给出“道路拥堵费+公共交通补贴”的新方案,并论证其相较车牌配置机制,能够实现路况、效率、公平的全面改进,从而是优于车牌配置机制的城市治堵的最优方案。基于上述研究结论,本文就缓解交通压力、治理城市拥堵提供如下政策建议: 第一,从短期来看,优化各城市的车牌管控政策。尽管本文已经从理论逻辑上论证,“道路拥堵费+公共交通补贴”是治理城市拥堵的最优方案,但就实践而言,从各城市现有的车牌管控政策,过度到上述最优方案,可能尚需一定的时间积累和前期准备工作。因此,短期内应首先尝试就当下的车牌管控政策进行优化。根据前文的研究结论,本文提供如下优化思路:就上海市,当前的限价竞拍机制存在着因“狙击报价”导致的网络拥堵、难以正常报价等问题,应取消第二轮出价过程,第一轮出价后所有达到“警示价”的投标者通过摇号方式以相同的概率获取车牌并支付警示价格;同时,应公布拍卖所得收入的用途,确保其用于公共交通补贴或设施建设。就北京市,将无偿摇号改为限价摇号,即规定所有摇中者必须支付事先规定好的统一价格方可获取车牌,该统一价格宜较低,如1万左右。就广州市,将无偿摇号部分同样改为限价摇号且价格较低,将自由竞拍部分中的部分额度转为限价摇号但价格较高。总体的思路是,基于“路况与公平并重,兼顾效率”的设计理念,尽可能地将各城市现行的车牌管控政策逐步过渡到前文定义的车牌配置的混合机制,并通过参数设定综合权衡路况、公平和效率,同时使得低中高收入群体的利益都能得到一定程度的保障。 第二,从长期来看,推行“道路拥堵费+公共交通补贴”方案。优化车牌管控政策仅是权宜之计,推行“道路拥堵费+公共交通补贴”方案才是治理城市拥堵的长久之策。经过一定的过渡阶段和准备时期,推行“道路拥堵费+公共交通补贴”方案将势在必行。该方案不仅能够有效地控制路况,缓解交通拥堵,而且兼具帕累托效率和公平性,同时对低中高收入群体的利益都有所考虑。一旦贯彻实施该方案,高收入群体支付道路拥堵费并享受高频率开车的舒适;中等收入群体或降低开车频率仅备不时之需,或放弃开车转向公共交通;低收入群体不开车却可享有更为便宜方便的公共交通;不同收入群体各取所需各得其所,城市交通拥堵问题也可从根本上得到解决。需要特别注意的是,引导公众自愿选择公共交通,不能仅依赖于道路拥堵费和公告交通补贴的价格激励。公共交通补贴仅是从显性层面降低公众使用公共交通的成本,而更能引导公众特别是中高收入群体由私人驾车向公共交通转变的,是公共交通服务质量的隐性内核。因此,应将道路拥堵费的一部分用于显性的公共交通补贴;另一部分则用于投资公共交通设施建设,如通过线路优化扩大公共交通的覆盖面、减少公共交通工具的等待时间等,使得公众更多地选择公共交通,从而在源头上更好地解决城市交通拥堵问题。 当然,受限于时间精力和研究能力,本文尚存在一些不足之处,主要表现在:(1)对效率、公平、路况仅采用了单一的测度方式,未通过多种测度方式检验结论的稳健性;(2)所采用的拟线性效用函数对开车出行和公共交通出行的强替代性反映不足;(3)采用的静态模型未能考察路况对消费者决策的动态影响;(4)未将出租车、共享汽车等出行方式纳入考虑范围。这些不足之处也将是我们未来的研究方向,有待于进一步完善。

(三)车牌配置的一般机制

(四)车牌配置机制的评价标准

(五)不同机制的比较分析

三、城市治堵的最优方案

(一)车牌配置机制的内在缺陷

四、结论与建议