膳食对肠道菌群影响的研究进展

杜婷,尹萍萍,汪姝敏,郁志明,翟齐啸*

(1.江南大学 食品学院,江苏 无锡 214122;2.南京医科大学 附属无锡市人民医院,江苏 无锡 214122)

人体肠道菌群是栖息在胃肠道中的所有微生物(主要是细菌)的集合体。因为它具有多种功能,如营养代谢、药物代谢,以及与人体的免疫系统合作对抗病原微生物的定植,所以被认为是身体的虚拟器官。肠道菌群的多样性和功能受许多不同因素的影响,包括年龄、抗生素的使用、益生菌或益生元的消耗,以及饮食习惯。不同的膳食模式会影响微生物群的组成,改变3种主要常量营养素(碳水化合物、蛋白质和脂肪)的摄入量也会显著影响微生物群的组成。本文阐述了3种常见的膳食模式及饮食成分对肠道菌群组成、结构、功能和基因的影响,以期为制定健康饮食结构提供重要的理论基础。

1 肠道菌群概述

人体肠道是一个复杂的生态系统,拟杆菌门、厚壁菌门、放线菌门、变形菌门、梭杆菌门和疣微菌门是肠道菌群的常见细菌门,其中拟杆菌门和厚壁菌门的丰度占整个肠道菌群的90%以上[1]。肠道菌群可以与宿主共同进化,其微生物组在人类发展的各个阶段都是高度动态的,并牵涉到各种健康和疾病状况。体内研究表明,肠道菌群组成的变化在维持肠道屏障功能方面发挥着重要作用。肠道菌群紊乱会引发多种疾病,如炎症、肥胖等疾病。有许多因素会不断地改变肠道菌群的组成和多样性[2-3],宏基因组学数据分析表明,饮食等外在因素对肠道菌群的组成和功能的调控大大超过了遗传因素的贡献[4]。

2 不同膳食类型对肠道微生物的影响

2.1 不同饮食类型对肠道菌群组成和结构的影响

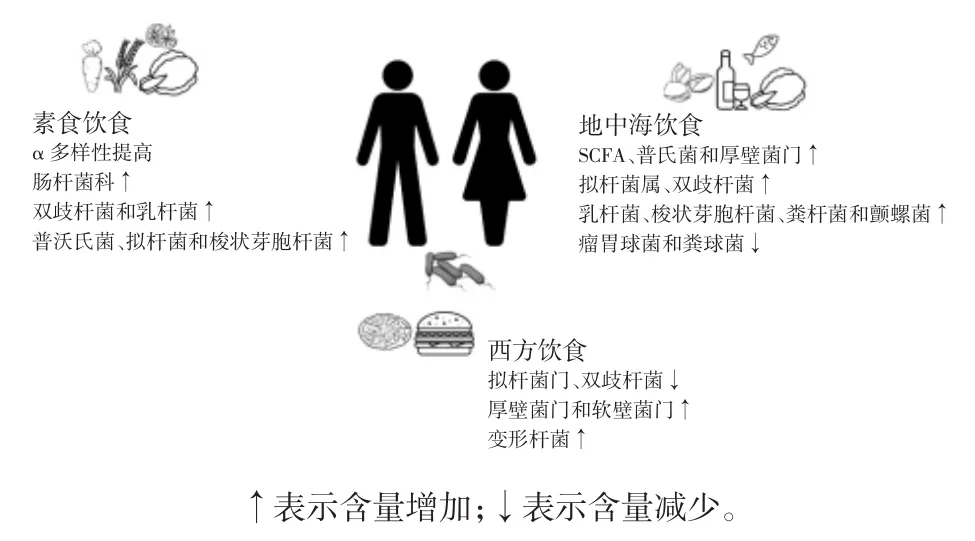

世界上常见的膳食模式主要包括素食饮食、地中海饮食和西方饮食。地中海型饮食以植物性食物为基础,饮食中主要摄入绿叶蔬菜、水果、谷类、坚果和豆类,已被证明对心血管疾病具有预防作用[5-6],素食饮食者通常存在较低的冠心病风险[7],而西方饮食多红肉、动物脂肪、糖果和甜点,可能会增加患慢性病的风险[8]。3种常见的饮食模式中地中海饮食最为健康,饮食中包含的营养素比较丰富全面。它既不像素食饮食限制动物性来源的食品,也不像西方饮食摄入大量的脂肪和碳水化合物而缺少膳食纤维。不同的长期饮食模式,对肠道菌群组成有显著影响[9],西方饮食与高水平的拟杆菌属有关,而普氏菌属在地中海饮食中的代表性更高。3种主要饮食对肠道菌群的影响见图1。

图1 3种主要饮食对肠道菌群的影响Fig.1 Effects of three major diets on gut microbiota

2.1.1 素食对肠道菌群组成和结构的影响

素食是一种严格或部分排除动物源性产品的饮食。根据是否排除海鲜、鸡蛋或奶制品,素食主义可进一步细分为7类:纯素食主义、蛋奶素食主义、蛋素食主义、乳素食主义、半素食主义、生素食主义和鱼素主义[10]。近年来,素食和纯素饮食的趋势不断增长。这些饮食模式中,水果、蔬菜、全麦、豆类、坚果和各种豆制品通常占比较高,这也意味着其富含较多具有抗氧化能力的营养物质,如维生素C和E、植物化学物质和膳食纤维[11]。与杂食性饮食相比,纯素饮食通常富含纤维和饱和脂肪酸,但蛋白质含量较低。

纯素/素食者和杂食者之间肠道菌群组成的差异已得到充分证明。研究表明,与杂食者相比,素食/纯素饮食富集不同的微生物群,但纯素食者和素食者之间只有微小的差异[12]。大多数研究表明,以植物为基础的饮食可以提高微生物的多样性。Klimenko等[13]发现α多样性或物种丰富度与长期水果和蔬菜摄入量之间存在正相关关系(p<0.05)。Martínez等[14]也观察到在志愿者的饮食中添加全麦大麦、糙米或前两种的混合物会导致微生物多样性增加(n=28)。一些研究发现,纯素饮食与肠道菌群中诱导轻度炎症相关的细菌(如肠杆菌科)水平降低有关[15]。纯素饮食中较高的多酚含量被证明可以增加双歧杆菌和乳杆菌的丰度。双歧杆菌和乳杆菌具有抗炎作用,对心血管健康有益。与杂食性饮食相比,纯素饮食中纤维含量增加导致纤维降解细菌增加,包括双歧杆菌、普沃氏菌、拟杆菌和梭状芽胞杆菌[9]。Losno等[16]的研究同样表明,植物性食物含量高而动物性食物含量低的饮食与拟杆菌的丰度增加有关,并且与杂食动物相比,纯素食者的厚壁菌门/拟杆菌门比率较低。

2.1.2 地中海饮食对肠道菌群组成和结构的影响

地中海饮食是一种地中海周边国家的传统饮食方式,其特点是大量食用蔬菜、水果、谷物(主要是全谷物)、坚果和豆类,饱和脂肪酸、甜食和肉类消费量低,不饱和脂肪酸(尤其是橄榄油)摄入量高,中高水平鱼类消费,适度饮酒,中低水平乳制品(主要是酸奶和奶酪)摄入量[17]。一定程度上,地中海饮食与北欧饮食非常相似,其区别在于地中海饮食偏好使用橄榄油和红酒。坚持地中海饮食可以降低心血管疾病死亡率、增加抗氧化活性、降低多种疾病的发病率以及减少炎症的发生[18]。

地中海饮食富含纤维、多酚、omega-3脂肪酸,动物蛋白和饱和脂肪酸含量低。地中海膳食模式对肠道菌群具有积极影响,特别是对其α多样性和代谢活动[19]。研究表明,坚持这种饮食会增加短链脂肪酸(short-chain fatty acids,SCFA)、普氏菌和厚壁菌门的水平[20]。Garcia-Mantrana等[19]也发现当受试者更好地遵循地中海饮食规则时,他们的拟杆菌属、双歧杆菌数量和SCFA水平更高。Nagpal等[21]的研究表明与食用西方饮食的参与者相比,食用地中海饮食的参与者的肠道菌群α多样性更大,这是对人类健康产生积极影响的特征。它们的乳杆菌、梭状芽孢杆菌、粪杆菌和颤螺菌的丰度也较高,而瘤胃球菌和粪球菌的丰度较低[22]。地中海饮食中的典型食物成分与肠道菌群中特定分类群的存在有关。例如,谷物消费与双歧杆菌、粪杆菌、Tenericutes和Dorea的高相对丰度有关。橄榄油和红酒的消费与粪杆菌的高相对丰度有关,蔬菜的消费与Rikenellaceae、Dorea、Alistipes 和 Ruminococcus 有关,豆类与Coprococcus有关[23]。多酚在结肠中的积累会使微生物发酵并且促进有益微生物(如乳杆菌)的生长,同时减少含有病原体的属,如梭状芽孢杆菌、志贺氏菌和大肠杆菌[24]。

2.1.3 西方饮食对肠道菌群组成和结构的影响

西方饮食方式通常是指美国和欧洲大部分地区人群的饮食方式。西方饮食中肉类和肉制品、精制碳水化合物、乳制品和加工食品的摄入量较高,纤维摄入量较低。西方饮食的人群患病率呈上升趋势,特别是在低收入和中等收入国家[25]。西方饮食的特点是摄入大量精制糖(糖果和甜食,以及高糖软饮料)、动物脂肪(大量摄入饱和脂肪酸和omega-6脂肪酸,减少omega-3脂肪酸摄入)、加工肉类(尤其是红肉)、精制谷物、高脂乳制品、常规饲养的动物产品、盐、鸡蛋、土豆、玉米,而水果、蔬菜、全谷物、草食动物产品、鱼、坚果的摄入量较低,因此,西方饮食中膳食纤维、维生素、矿物质和其他植物衍生分子(如抗氧化剂)含量低[26-27]。西方饮食被认为是一种高脂肪消耗的不健康饮食。

西方饮食促进肠道菌群的改变,导致肠道微生态失调、肠道屏障功能障碍、肠道通透性增加以及有毒细菌代谢物向循环系统泄漏,这些都会带来低度全身炎症的发展[28]。David等[29]的研究表明,仅由肉类和奶酪等动物性食物组成的高脂肪饮食显著改变了人类肠道菌群的群落结构,与基线相比,仅在饮食转变两天后即发现了β多样性的变化。对C57bl6/J小鼠进行的一项研究发现,高脂肪、高糖饮食或低脂肪、高糖饮食的小鼠拟杆菌门减少,而厚壁菌门和软壁菌门均增加[30]。动物实验和人群研究中发现,高脂饮食驱动的微生物群组成变化主要包括厚壁菌门/拟杆菌门比例的增加,丹毒菌、芽孢杆菌和梭状芽胞杆菌的丰度增加(均属于厚壁菌门)。Velasquez等[31]证明与低脂饮食小鼠相比,长期的高脂喂养显著增加了放线菌门的细菌数量并减少了Tenericutes的数量(p<0.05)。高脂饮食会增加变形杆菌的丰度,变形杆菌是外膜携带脂多糖的革兰氏阴性菌,是一种促炎细菌[32],属于肠杆菌目[33]。西方饮食还与属于拟杆菌门的Prevotellaceae和Rikenellaceae的减少有关[34]。此外,西方饮食驱动的肠道微生态失调通常与双歧杆菌的减少有关,与肠道屏障功能呈负相关[33]。总体而言,这些研究表明高脂肪饮食与肠道菌群的不利变化之间存在相关性。

2.2 不同饮食成分对肠道菌群组成和结构的影响

饮食对肠道菌群的组成、多样性和丰富度有重大影响。饮食的不同成分将以时间依赖的方式塑造肠道细菌群落。长期饮食模式,特别是蛋白质和动物脂肪(富集拟杆菌属)、碳水化合物或植物性食物(富集普氏菌)的摄入,还与肠型的塑造相关[35]。

2.2.1 脂肪对肠道菌群的影响

脂肪被认为是一种有效的能量来源。研究表明,膳食脂肪摄入的质量和数量都可能影响肠道菌群的组成[36]。不饱和脂肪酸通过增加拟杆菌门与厚壁菌门的比例来改变肠道微生物组成。N-3多不饱和脂肪酸会导致微生物群发生有益变化,包括增加双歧杆菌、Adlercreutzia、乳酸杆菌、链球菌、脱硫弧菌和Akk菌[37]。饱和脂肪酸和反式脂肪酸的大量摄入(主要存在于西方饮食中)会增加患心血管疾病的风险并减少拟杆菌属、普氏菌属、乳酸杆菌属和双歧杆菌属的丰度,并增加厚壁菌门丰度[37],这可能会引发炎症,进而导致代谢紊乱[9]。

2.2.2 蛋白质对肠道菌群的影响

大多数研究指出,蛋白质消耗与肠道菌群多样性呈正相关[37]。然而,动物和植物蛋白以不同的方式影响肠道菌群。例如Singh等[2]评价膳食蛋白质对微生物群影响的研究证实,食用豌豆蛋白后,双歧杆菌和乳酸杆菌以及肠道SCFA水平都增加了,而致病性产气荚膜梭菌和脆弱拟杆菌则降低了。动物蛋白摄入似乎在炎症性肠病的发病机制中具有重要作用,因为它可能通过增加拟杆菌属、Alistipes spp.和Bilophila spp.并减少有益的Lactobacillus spp、Roseburia spp和E.rectale来改变肠道菌群的组成[2]。此外,动物蛋白摄入量高的饮食与心血管疾病有关,因为食用红肉可能会改变肠道菌群的组成,使厚壁菌门的相对丰度逐渐降低,拟杆菌门逐渐增加,从而导致小鼠产生致动脉粥样硬化代谢物(三甲胺-N-氧化物)[38]。

2.2.3 碳水化合物对肠道菌群的影响

可消化和不可消化的碳水化合物都可能影响肠道菌群,其都已被证明可以增加放线菌门的双歧杆菌属。水果中的可消化碳水化合物(例如葡萄糖、蔗糖和果糖)已被证明可以减少拟杆菌属和梭状芽胞杆菌属[2]。

与可消化碳水化合物不同,不易消化的碳水化合物,如抗性淀粉和一些糖类,会到达大肠,在那里它们可以被肠道菌群发酵以提供能量或产生后生元。不可消化的碳水化合物又称膳食纤维。膳食纤维分成不溶性和可溶性两种形式,大多数不溶性膳食纤维,如纤维素和半纤维素具有粪便膨胀效应,因为它们到达结肠不被肠道细菌消化或仅缓慢消化。大多数可溶性膳食纤维不会导致粪便膨胀,但会被肠道细菌发酵,从而产生代谢物,如短链脂肪酸[39]。不可消化的碳水化合物能增加乳酸菌、瘤胃球菌、直肠肠杆菌和Roseburia的丰度,并减少梭状芽孢杆菌属和肠球菌属的丰度[2]。膳食纤维可能会在细菌种类、数量和一致性方面影响肠道菌群。富含全谷物和麦麸的难消化碳水化合物饮食与双歧杆菌属和乳酸杆菌属的增加有关。而抗性淀粉和全麦大麦也可能增加乳酸菌,包括瘤胃球菌属、直肠真杆菌属和罗斯氏菌属[9]。膳食纤维通过调节拟杆菌门与厚壁菌门的比例 [将拟杆菌的相对丰度增加(13±2)%]来改变肠道微生物组,并改变了几种功能途径(碳水化合物、氨基酸和脂质相关的代谢)[9]。通常,缺乏膳食纤维会导致特定嗜黏蛋白梭菌属的增加[40]。膳食纤维不仅会影响肠道微生物组的组成,还有助于维持群落的多样性。一项通过Simpson指数评估α多样性的研究发现,与安慰剂相比,接受已修改干预组的肠道菌群α多样性在21 d后显著升高(P=0.014)[41]。Sonnenburg等[42]研究了人源化小鼠纤维摄入不足的后果,并表明低纤维饮食将导致多达3代的微生物多样性显著降低,再重新补充膳食纤维后菌群的多样性也无法恢复。

3 不同膳食类型和膳食成分对肠道微生物基因和功能的影响

3.1 不同膳食成分对肠道微生物基因和功能的影响

饮食成分(脂肪、蛋白质和膳食纤维)的摄入会引起肠道微生物组的基因和功能变化,Wu等[35]实施了一项队列研究(CAFÉ研究),随机分为两组,其中一组人被分配到高脂肪/低纤维饮食10 d,而另一组则被给予10 d的高纤维/低脂肪饮食。尽管个体之间特定的分类群变化不同,但高脂肪饮食使肠道转运时间减慢了多达3 d。宏基因组分析表明与高脂肪饮食有关的菌群功能的转变,包括更大的蛋白质输出(P=0.022)和硫辛酸代谢(P=0.045)。高脂肪饮食以多种方式与肠道菌群相互作用。高脂肪饮食促进细菌脂多糖(lipopolysaccharide,LPS)的易位,导致慢性炎症的产生。对斑马鱼的研究表明,厚壁菌门中的肠道细菌可以增加肠道上皮细胞中形成的脂滴的数量和大小,以促进脂质吸收[43]。细菌修饰还可以改变胆汁酸的活性和再吸收,这对脂肪的消化很重要[44]。增加纤维摄入的饮食干预表明肠道微生物代谢发生了改变,包括聚糖降解增加[45],这可能取决于所消耗纤维的化学成分[46]。同样,在补充可溶性纤维的低热量饮食中,肥胖和超重受试者的整体肠道细菌基因多样性增加了25%[47]。

3.2 不同膳食类型对肠道微生物基因和功能的影响

过往关于饮食对肠道微生物的研究通常仅限于属或者种水平,可能不足以全面了解肠道微生物组与人类健康之间复杂的相互联系。事实上,肠道微生物种或株之间的基因组可能存在显著差异。这种种间和种内变异赋予每个物种甚至每个菌株潜在的不同功能的能力[48-49]。每个菌株都可能具有特定的新陈代谢机制,通过这些机制可以影响健康或对饮食模式作出反应。Francesca等[50]通过宏基因组分析了素食、纯素食和杂食者的P.copri菌株,发现与纯素食相关的P.copri菌株显示出较高的参与复杂碳水化合物分解的基因,这些基因被鉴定为可翻译出乙酰木聚糖酯酶、果胶酸裂合酶、α-L-岩藻糖苷酶、1,4-β-木聚糖酶、磷酸烯醇丙酮酸羧激酶和几种碳水化合物转运蛋白(SusD家族)。与杂食和素食相比,纯素食人群肠道菌群中富集编码糖苷水解酶(glycoside hydrolases,GH)和碳水化合物酯酶(carbohydrate esterase,CE)家族的基因,其中,碳水化合物酯酶的富集更显著。与纯素食相比,参与硫化合物代谢的基因(胱硫醚β-裂合酶和O-乙酰高丝氨酸硫醇裂合酶)以及3-异丙基苹果酸脱氢酶(leuB,EC 1.1.1.85)支链氨基酸(branched chain amino acid,BCAA)生物合成的基因在杂食中富集。此外,他们还发现存在于西方和非西方人群中的P.copri菌株的功能潜力是不同的,1 368个基因区分了西方和非西方受试者。其中,编码SusC和SusD转运蛋白的几个基因,参与淀粉结合,以及木聚糖酶、果胶酯酶、β-葡萄糖苷酶和α-淀粉酶,参与碳水化合物分解代谢,在非西方受试者中富集。与 B 族(B1、B2、B5、B6)和叶酸的几种维生素的生物合成相关的蛋白酶和基因在西方个体中普遍存在。西方受试者的P.copri pangenome显示编码TolC的基因的流行率更高,MATE家族(多药外排转运蛋白)蛋白负责从细胞中输出抗生素和有毒化合物,以及DedA家族蛋白,它们是可能与耐药性有关的膜蛋白。

4 总结与展望

总之,目前的研究表明,饮食是调控人类肠道菌群的重要因素之一,饮食不仅可以影响肠道菌群的结构和组成,还会影响其基因和功能。即使是同一种属的细菌,他们在不同的膳食影响下其功能基因和核心基因也存在巨大差异。素食和地中海饮食会增加肠道菌群的多样性,促进有益菌双歧杆菌、乳杆菌和普沃氏菌的增长,而西方饮食会降低肠道菌群多样性,增加厚壁菌门/拟杆菌门比例,导致菌群失调。饮食的不同成分将以时间依赖的方式塑造肠道细菌群落,不同类型的膳食成分对肠道菌群的影响也存在较大差异,饱和脂肪酸促进厚壁菌门的增加,不饱和脂肪酸增加拟杆菌门与厚壁菌门的含量。植物蛋白促进肠道有益菌的生长,动物蛋白使肠道有益菌的丰度下降。

但是,目前报道饮食与肠道菌群的研究中,大多只研究至属水平或者种水平,很少关注菌株的基因和功能层面。肠道微生物组特征可能与观察到的对饮食干预或药物疗法的不同反应有关,因此,存在菌株水平上的人际差异,在研究某些微生物物种在疾病发展中的作用时应予以考虑。在不久的将来,在为预防或治疗疾病而开发的针对微生物组的营养干预措施中,也必须考虑菌株水平的生物多样性。