民国时期评剧名伶朱宝霞沪上演剧考述

包海英

在中国评剧的相关研究中,朱宝霞明显是一个边缘人。具有一定学术价值的评剧史对其着墨甚少(1)目前,主要评剧史著有胡沙《评剧简史》(中国戏剧出版社1982年版)和秦华生主编的《中国评剧发展史》(旅游教育出版社2008年版)。前者提及朱宝霞上海演出时间有误,本文将进行具体分析;后者虽阐明朱宝霞是1930年代首次赴沪演出的蹦蹦戏演员,但对其介绍远不及与朱宝霞并称“评剧皇后”的白玉霜,甚至不如芙蓉花等演员。另外崔春昌的评剧断代史《奉天落子史》(春风文艺出版社2016年版)中,也仅仅提及朱宝霞为20世纪20年代奉天落子鼎盛时期的一个著名的女旦角,并未对其演出情况和艺术成就进行介绍。,“史话”和其他评剧艺术普及性读物更是对其不屑一顾(2)崔春昌的《评剧史话》(辽宁出版社1996年版)和焦振文的《评剧与乡土市井文化》(江苏人民出版社2010年版)等书,对朱宝霞均未提及。。但检视民国时期的《申报》《大公报》等报刊不难发现,评剧在上海乃至南下其他城市的演出中,朱宝霞不容忽视:她开创了沪上评剧演出的新局面,立蹦蹦戏之基于上海;她改变了上流人士对评剧的偏见,使文人雅士眼中的淫词土调变成雅俗共赏的大众艺术。因此,笔者钩稽爬梳目力所及之报刊史料,对朱宝霞沪上演剧情况尽力考辨,虽不能全面揭示朱宝霞演出之情状,但亦可由此一斑接近历史真相。

一、1935年:河北歌剧场新声初试,开评剧沪上演出新纪元

评剧最早在上海演出始于何时何人?胡沙在《评剧简史》中首次对评剧在上海活动情况进行了梳理,现据该书概括如下:(1) 1912年,上海大世界游乐场约了北京西路蹦蹦去演出,但未获得上海人注意。(2) 1920年,上海大世界又约了一班蹦蹦戏演出,没有坚持多久便重回北方。(3) 1935年5月至1936年,大批落子艺人涌入上海,终获成功,风靡了上海。(3)胡沙:《评剧简史》,北京:中国戏剧出版社,1982年,第178—179页。胡沙根据老艺人郭启荣口述判断评剧在上海演出的最早时间为1912年,当时的评剧还称作“莲花落”。但目前我们并未发现关于此说的任何文献记录。同样,笔者也未发现蹦蹦戏1920年去上海演出的相关记录。《中国评剧发展史》中提及1916年唐山蹦蹦戏班赴沪演出,还列出了所演剧目(4)《中国评剧发展史》中所列剧目为:《王少安赶船》《因果美报》《杨三姐告状》。见秦华生主编:《中国评剧发展史》,北京:旅游教育出版社,2008年,第133页。。据笔者考证,其所述应为1926年之误。因为《中国评剧发展史》中提及的《杨三姐告状》首演于1920年,不可能于1916年在上海演出。另外,今见评剧在上海演出最早的广告,是1926年7月10日《申报》上的一则“绷绷戏”(5)评剧,在发展过程中有很多称谓,如“落子”“平腔梆子”“奉天落子”“蹦蹦戏”和“评戏”等,而民国时的报刊印刷校勘质量普遍较低,因此“绷绷”“嘣嘣”和“崩崩”等错误的书写时常见诸报端。本文“蹦蹦戏”即指评剧。演出广告。该广告仅提及“新到特别文武绷绷戏全班”即将演出的消息,很明显是预告性质。而1926年7月12日(农历六月初三)的广告中,既表明所谓的“特别文武绷绷戏”就是“唐山绷绷戏”,还刊出了演出的剧目:日戏为《刘公案》《周子琴》,夜戏为《杨三姐告状》。(6)《申报》,1926年7月12日。

如此,我们根据《申报》广告,可以确定评剧最早演出的记录是1926年7月12日,但1935年以前,评剧在上海基本都是草草收场。而且1935年以前,评剧演出也没有固定的场所。1935年1月,位于新世界饭店的河北歌剧场正式开幕,为评剧的演出率先开辟了专门的剧场。河北歌剧场请来的首批演员,就是朱宝霞、朱紫霞姊妹领导的双霞社戏班成员。《河北歌剧场开幕志盛》记录了剧场开幕伊始的情形:

筹备已久评戏之新园地河北歌剧场,于昨晚念六日开幕,海上各界闻人,所赠之匾联等,琳琅满目,为全场生色不少。七时许各界来宾,纷至沓来,济济一堂,颇极一时之盛,……继以沪上人士渴望之评戏,粉墨登场。是晚共演三剧,情节有始有终,表演惟妙惟肖,中以朱宝霞姊妹等所演之全本杜十娘为最。虽沪地来宾,未能深解者,亦能领略个中兴趣,怡然神往。华北同乡,骤聆娓娓之乡音,赞赏尤加,至十二时始各尽欢而散。(7)《河北歌剧场开幕志盛》,《时事新报》,1935年1月27日。

据此可知,河北歌剧场的开幕经过精心策划,且因其开在了地处繁华地段的新世界游乐场,故举办了较为隆重的开幕仪式。而当晚即1月26日朱宝霞姊妹首演的剧目为全本《杜十娘》,并受到了广泛的认可。

而根据《申报》1936年1月26日刊登的广告,我们可以获得更多的信息:(1) “宣扬河北歌剧场是华北游艺之大本营;是海上评戏之新大陆”“开沪上游艺界之新纪录是华北歌剧界之急先锋”,(8)《申报》,1936年1月26日。考目前所见之文献,此言非虚,可见其于评剧传播意义重大。(2) 把“评戏”作为评剧的正式称呼,而蹦蹦戏则变为次级称谓,大约可推出歌剧场主办者之意图——想改变时人对蹦蹦戏的成见。(9)蹦蹦戏向被视为“淫戏”,史上曾多次被禁。(3) 朱宝霞在广告中居于中心且在诸艺人中最为醒目,剧场想以朱为评剧演出之号召。(4) 朱宝霞的介绍词为“重金礼聘从未到申誉满平津色艺俱佳评戏皇后”(10)《申报》,1936年1月26日。,这是“评戏皇后”首次出现在影响巨大之《申报》上,由此可推知朱宝霞在北方的影响非同一般。(5) 当晚主要是邀请海上名人观演,并不售票。正式售票的商业性演出始于1月27日。至于河北歌剧场首场演出的具体情况,清芬在《朱宝霞新声初试记》中有所描述:“(朱宝霞所演杜十娘)唱做表妙在自合法度,令观者荡气回肠,感心嫮目而不能自已,一时彩声雷动,和之者乃如万山之齐拜最峰也。”(11)清芬:《朱宝霞新声初试记》,《金刚钻》,1935年1月31日。值得注意的是,清芬在文章中除了记述朱宝霞姊妹的高超技艺,还提及自己之前曾在天蟾看过蹦蹦戏的演出,且他看到的蹦蹦戏“服饰一如平剧,唱时亦击梆子,殆综合皮黄秦腔而一之”(12)清芬:《朱宝霞新声初试记》。。由此可知蹦蹦戏向其他剧种学习,不断改进。但其零星的演出并未激起多大水花,直到河北歌剧场首创“正式专唱此戏之戏馆”,朱宝霞姊妹的演出才引起时人的关注。

1935年1月26日河北歌剧场的评剧开幕演出可谓成功,那么其后的演出效果又如何呢?鱼轩的《朱宝霞蹦蹦记》记录了1月27日晚首次商演的情形:

朱宝霞紫霞并皆妙绝,宝霞之唱做更认真,自始至终,无懈可击。其最难处,是为过真,笑则如春风满面,哭则竟泪沾汛澜,平剧无其感动也。(13)鱼轩:《朱宝霞蹦蹦记》,《金刚钻》,1935年2月7日。

小报界闻人尤半狂对朱宝霞艺事更是赞赏有加:“惟予之赞赏之者,乃其艺事之精纯,表情细腻,有独到处。无论喜怒哀乐,均能曲曲传出,歌喉嘹亮,唱着大段词儿,举重若轻,并剪哀黎,聆之神王(“王”,疑误,应为“往”)。演悲剧如《杨三姐》《六月雪》《贫女泪》等,泪珠儿夺眶而出,感人至深;而演喜剧如《花为媒》《枪毙小老妈》等剧,又轻盈流利,百媚横生,造诣至此,非易易也。”(14)狂翁:《蹦蹦戏与朱宝霞姊妹》,《小日报》,1935年4月16日。

1935年,朱宝霞在河北歌剧场的演出从1月26日持续到4月22日。而后其于4月27日开始到小广寒继续演出,至5月12日结束。《申报》刊载朱宝霞在小广寒演出的广告中把“评戏皇后”改为“评剧皇后”,这也是“评剧皇后”首次出现在《申报》上。(15)《申报》,1935年4月24日。而白玉霜被称为“评剧皇后”的广告则出现在同年9月19日,比朱宝霞晚了将近5个月。

1935年,朱宝霞在上海演出时间累计约三个半月,后受邀去外埠演出。三个半月的演出并不算长,但期间朱宝霞演出剧目却十分丰富。笔者根据申报广告统计其演出剧目多达七十余种,其中演出频率最高的十部戏是《指花为媒》《杨三姐告状》《桃花庵》《杜十娘》《玉堂春》《夜审周紫琴》《茶瓶记》《珍珠衫》《贫女泪》《枪毙小老妈》,其他如《独占花魁》《双婚配》《美凤楼》《李香莲卖画》《刘公案》《爱女嫌媳》《劝爱宝》《破镜重圆》《败子回头》《王少安赶船》《刘公案》《德孝双全》等演出也较多。从这些剧目我们可以看出:首先,朱宝霞带领的双霞社擅演剧目较为丰富,这或许也是他们受欢迎的原因之一;其次,评剧剧目题材以展现家庭伦理、男女爱情为主;再次,朱宝霞演出的剧目中流传到现在成为评剧经典剧目的《指花为媒》《杨三姐告状》《杜十娘》《茶瓶记》《珍珠衫》等早已显出经典性品质。

当然,朱宝霞也排演了新戏《赛金花》,该剧于1935年3月20日的《申报》上就做了预告——“特烦朱宝霞艺员编排苦乐悲欢华北事实伟大名剧全部赛金花”(16)《申报》,1935年3月20日。。该剧于同年4月5日至12日期间上演,共分三本,每本连演两晚。二本上演时广告中加入“特烦朱宝霞女士加演京音大鼓”(17)《申报》,1935年4月8日。语以为宣传。三本上演时又描述演出特点为“朱宝霞的西洋歌舞,五音联弹”(18)《申报》,1935年4月9日。,且《蹦蹦戏之赛金花》一文报道该剧演出情况云:“近日所排赛金花一出,宝霞扮幼时未堕风尘之赛二,雍容华贵,紫霞扮画舫之小老妈,丰韵嫣然,观众益趋之如鹜。”(19)伊人:《蹦蹦戏之赛金花》,《晶报》,1935年4月9日。《申报》的“游艺”专栏对此亦有关注,并指出赛金花的故事沪上各游艺界虽早有编排成剧的打算,但均未实现,“今新世界饭店内河北歌剧场别出心裁,经各方搜集当时事实编排斯剧,已于昨晚公演,届时沪上人士,当能一新耳目也”(20)《赛金花昨晚开演》,《申报》,1936年4月6日。。虽然报纸宣传得很热闹,朱宝霞技艺虽好,但终因该剧“编排不佳”(21)毅盦:《先看朱宝霞再估评戏价值》,《小日报》,1936年6月10日。只演了一轮便宣告结束。

二、1936—1937年:群芳竞演,极一时之盛

继朱宝霞在上海为评剧打开局面后,“闻风而来者踵接”(22)朱序:《谈朱宝霞》,《金刚钻》,1936年5月6日。,芙蓉花、爱莲君以及白玉霜等评剧名角纷纷莅沪。彼时的评剧可谓盛极一时,刘汉卿在《谈蹦蹦戏》中说:“蹦蹦戏是我乡近来最风行的一种娱乐。它站的地位比京剧梆子还要胜三分。”(23)刘汉卿:《谈蹦蹦戏》,《戏世界》,1936年6月2日。1936年8月12日《申报》的文章《蹦蹦戏在上海》描述了彼时评剧在上海的演出情况:

到了现在,蹦蹦戏的势力,差不多已充满了上海。较大的游艺场,没一家不把蹦蹦戏作为吸引游客的先锋。……在上海的蹦蹦班子,无疑的,已胜过了平津。(24)《蹦蹦戏在上海》,《申报》,1936年8月12日。

可见,评剧受到沪上观众的欢迎。1936—1937年间,更多的评剧班社和艺人来到上海寻找机会,期间在上海演出的主要班社及坤伶情况见表1:

表1:1936—1937年评剧艺人/班社演出情况(25)本表主要据会计师《蹦蹦戏的整个统计》(刊《戏世界》,1936年10月9日)和强克《评戏在上海的统计》(刊《戏世界》,1937年2月16日)两篇文章整理,所列表演场所为其主演演出场所,实际上她们不止在上海某一个固定场所演出。

诸多评剧班社和艺人的到来势必造成竞争之势,而在诸多女伶当中,有几人因叫坐能力强备受瞩目,于是出现了诸如“蹦蹦戏三杰”(白玉霜、朱宝霞、芙蓉花)(26)《蹦蹦戏的三杰》,《娱乐》,1935年第1卷第19期。、“评剧三杰”(白玉霜、朱宝霞、喜彩莲)(27)《在沪评剧:女角中之“三杰图”》,《影与戏》,1936年创刊号。、“蹦蹦名旦四大金刚”(朱宝霞、芙蓉花、刘翠霞、白玉霜)(28)铁公:《蹦蹦名旦四大金刚考》,《铁报》,1936年8月18日。、“蹦蹦戏四大名旦”(白玉霜、朱宝霞、喜彩莲、芙蓉花)(29)观翁:《蹦蹦戏四大名旦(上)》,《锡报》,1936年11月26日。,而无论是“三杰”“四大金刚”还是“四大名旦”,朱宝霞都跻身其中。

1936—1937年朱宝霞带领双霞社转战于多个场所,演出概况见表2:

表2:1936—1937年朱宝霞沪上演剧概况(表中所列剧目主要为新增表演剧目)(30)本表整理主要依据《申报》广告,其中所列剧目,主要为朱宝霞二次赴沪新增剧目,其1935年到沪所演的《桃花庵》《花为媒》《杜十娘》《杨三姐告状》《枪毙小老妈》可谓经典演出剧目,此番前来演出亦是较多。

这一时期,朱宝霞在大世界演出时间最长,累计演出12个月余,700多场次。在大世界演出的预演广告词非常精彩——“立蹦蹦戏之基业于上海的是朱宝霞,能登大雅而为人称赏的是朱宝霞。珠走玉盘粒粒皆圆是朱宝霞的唱工,细腻熨帖天衣无缝是朱宝霞的做工”(31)《申报》,1936年5月12日。,而朱宝霞的表演确实也配得上这样的广告。在大世界一年多的演出她赢得了观众特别是中上层文人的认可和称誉。

朱宝霞在剧目演出上可谓用心良苦。与1935年相比,朱宝霞二次赴沪的演出剧目在原有剧目基础上,又增加了很多之前未在沪上演过的传统剧目,如《王华买父》《安安送米》等;同时还排演了两出大戏,即出自名教师关鸿宾之手的《狐狸缘》和《乾坤福寿镜》(又名《好姨太太》)。

《狐狸缘》首演于1936年9月13日,《乾坤福寿镜》首演于1936年11月10日,两部新编剧都获得了成功。《狐狸缘》连演三日,观众争相竞睹。观霞道人记录其9月13日晚观看《狐狸缘》首演的情形甚详:演出约晚上十点开始,但“六时许日场未散时”,便偕同友人前往,但最终只得到了“加凳”,而直到九点以后,还有人因“不得座位而退出者”。待“新剧登场,栏以外站立而观者数□(按:原文模糊,无法辨识。),宝霞姊妹,歌喉一启,掌声彩声,势如雷动,其盛况实属罕睹,直至一时十五分,方告终场。虽怀抱熟睡小孩之妇女,亦无先去者,其魔力大矣”(32)观霞道人:《谈朱宝霞〈狐狸缘〉之公演》,《小日报》,1936年9月17日。。正因为该剧故事好看、朱氏姊妹演绎精彩,所以观众一再邀请重演,于是在同年10月、12月及次年1月都曾重演。一部新剧,在各种游艺花样迭出的上海演出了二十多场,实属难得。

《乾坤福寿镜》一剧听从严独鹤的建议改名为《好姨太太》,该剧“开演以来,上流人士,纷至沓来,游戏场之价值,因亦提高。蹦蹦场内外,每日拥挤不堪”(33)闲:《消息一则》,《小日报》,1936年11月18日。。这出戏连演了十多天,每场演出四个半小时,可见其受欢迎程度不亚于《狐狸缘》。

《狐狸缘》和《乾坤福寿镜》均出自关鸿宾之手。关鸿宾先为京剧丑角演员,后因倒仓改做教师。关鸿宾妻子因欣赏朱宝霞之艺而与之交好,所以关鸿宾为朱宝霞义务编排新剧。这两部新剧不仅为朱宝霞带来了更高的赞誉,同时也为关鸿宾赢得了盛誉,以至于胜利公司特意邀请关鸿宾欲为之灌唱片。而继这两部剧之后,关鸿宾又为朱宝霞排演了新剧《险姻缘》。该剧以“宝霞之特别新腔、紫霞之反串小生”(34)姗姗:《朱宝霞开演〈险姻缘〉》,《金刚钻》,1937年3月6日。为宣传,于1937年3月29日在大世界首演,但这部剧并未引起多大的反响。

这一时期,评剧在上海的演出可谓盛极一时,评剧名旦的沪上竞演也异常激烈。而在诸多旦角之中,朱宝霞与白玉霜是报界最关注的。不可否认,白玉霜确有后来居上之势,但朱宝霞仍有大量的拥趸,一时之间两人难分伯仲。耐人寻味的是,彼时报纸提及朱宝霞和白玉霜的演技,多有扬朱抑白之倾向。虽然批判白玉霜表演“淫荡”未免有失偏颇,但从白玉霜被北平驱逐后,到上海演出又被约谈,去汉口演出时又遭到市民的驱逐等事来看,其演出尺度可能确实过大。与白玉霜相比,朱宝霞在上海的评剧演出则得到报界基本一致的高度评价。我们从彼时将两人放在一起比较的文章可见一斑:

白玉霜所做的戏,只有《马寡妇开店》《淫恶镜》《潘金莲》《阎惜姣》等一类戏。……最满意的,自然是朱宝霞,表情唱工,喜怒哀乐,无一不佳。有时演荡戏,亦能乐而不淫,含蓄不尽。因此朱在上海,不知风魔了多少观众。(35)《蹦蹦戏在上海》。

白之演剧,除浪劲外,别无所能,故其所贴之戏,只《枪毙小老妈》《马寡妇开店》《潘金莲》《淫恶镜》《蝴蝶杯》等数折而已。以此数折蹦蹦,均属诸浪戏,为白之本工。至朱宝霞,则荡腻喜笑,凄苦顽耍,无一不宜。荡戏如《小老妈》《珍珠衫》等,含蓄深灵,回眸一笑,足以荡人心魄,非如白之专卖浪劲。(36)微风:《朱宝霞与白玉霜》,《金刚钻》,1936年4月25日。

当然,有些文章对二人均持赞赏态度,亦有认为白玉霜更胜一筹。但有趣的是将二人或所谓的蹦蹦戏“三杰”“四大名旦”放在一起谈论的文章,抑朱扬白的文章非常鲜见,可见朱宝霞得到了文人界更为普遍的认可。

总之,1936年4月至1937年12月,朱宝霞在上海累计12个多月的评剧演出可谓十分成功,期间她还去了南京、沈阳、汉口等地演出,均颇受欢迎。

三、1938—1944年(37)朱宝霞在1941年至1943年主要在青岛、天津、唐山等地演出,并未见在上海演出的任何记录。:点缀剧坛,与同行合作寻求出路

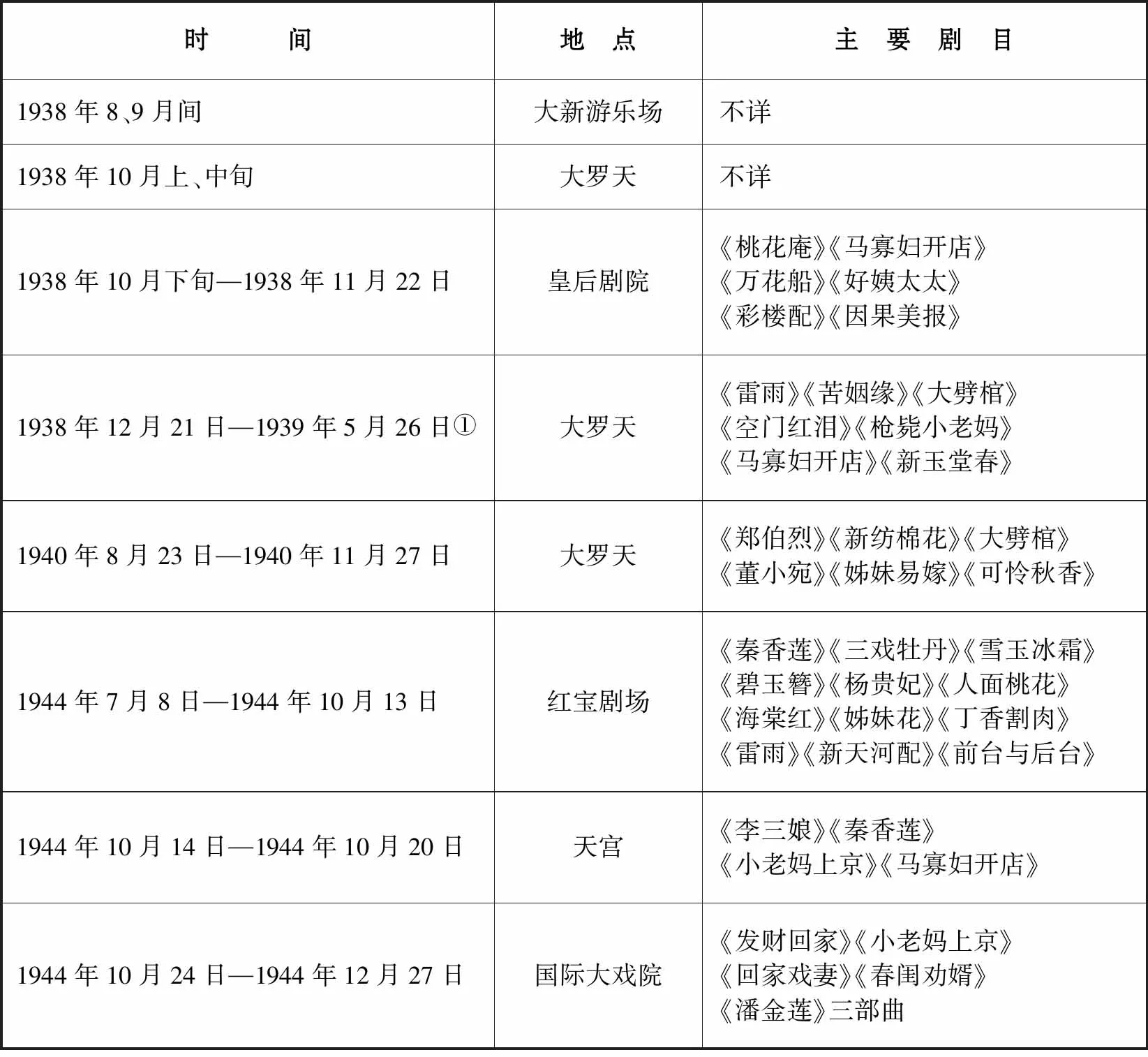

早在1937年3月,《影与戏》周刊上就发文认为评剧在沪上前景堪忧,所谓“非但不足与言国防重责,且有妨害风化之虑”,所以上海当局决定禁演评剧,而这些演员的出路,或“回平津外,或赴外埠”(38)《蹦蹦戏在上海的末日》,《影与戏》,1937年第1卷第16期。,别无他途。考察1937年评剧在沪上演出的整体情况,当然不能说它已穷途末路,但1937年2月白玉霜出走后便没有重回上海,到了1938年,知名的评剧名旦和班社也少有赴沪演出者。而朱宝霞却在1938年到1944年间,还坚持在上海演出了较长时间的评剧。朱宝霞在此期间演出评剧情况见表3(39)此表据《申报》《新闻报》登载的朱宝霞演出广告整理。:

表3:1938—1944年朱宝霞沪上演剧概况(所列剧目主要为新增演出剧目)

从目前所见材料看,1938年至迟在8、9月间朱宝霞曾在上海演出。当时“评戏在孤岛上,显见得是没落,目下仅有朱宝霞、朱紫霞姐妹所领导的双霞社,在这偌大的都市里点缀着”(40)五通:《朱宝霞与李万春的逸事》,《戏迷传》,1938年第1卷第2期。。《至尊》上的一则消息也说:“孤岛上仅存之双霞社评戏,决本月底辍演大新公司。”(41)《朱宝霞二千元入永安》,《至尊》,1938年第4期。从这两段文字可知1938年沪上的评剧演出已经相当寥落。

这一时期,朱宝霞带领戏班在多个场所辗转演出,期间因为身体原因(42)另有一种说法说宝霞“于‘八一三’的前一天返沪,嗣后即不时与沪人相见,惟宝霞刻已厌倦红氈氍(按:似误,疑为氍毹。)上生涯,不常登台,不久即与人同居,为良家妇而不复再现色相,双霞社由其妹紫霞为主”。参见金石:《再现色相的朱宝霞》,《总汇报》,1939年11月12日。还曾长时间没有登台。有文章对朱宝霞未登台的原因做出种种猜测,甚至怀疑她吸毒,事后证实可能性最大的就是患病。《从白凤鸣说到朱宝霞》一文称:“前天(1938年10月28日)马直山先生以电话相邀往皇后剧院,看朱宝霞朱紫霞的蹦蹦戏,盛情不可却,特地去看了一次……当晚朱宝霞上演的戏目是《李香莲卖画》。双霞别来无恙,宝霞清瘦了些,婚后接着小病,中气也嫌不足,不过当晚非常的卖力。”(43)丹鹊:《从白凤鸣说到朱宝霞》,《迅报》,1938年10月30日。朱宝霞为人称颂不仅因为色艺双绝,还因为她演戏非常卖力,即使在身体状况不佳的情况下也丝毫不懈怠。这种认真做戏的态度让她赢得了观众的尊重。

虽然这一时期,沪上评剧演出已经不复昔日的繁盛局面,但朱宝霞仍取得了不错的成绩:“皇后剧场自聘朱宝霞、朱紫霞、花迎春等双霞评剧社,系拆账性质,营业甚盛”(44)《申报》,1938年11月10日。,否则她们也不会长久栖迟上海。面对上海评剧演出寥落的状况,朱宝霞领导的评剧社在演出剧目上下足了功夫。1940年在大罗天演出的三个月时间里,朱宝霞除了演出自己拿手的《杜十娘》《珍珠衫》《桃花庵》等剧目外,她还积极搬演移植其他剧种的流行剧目,如“别开生面与众不同、生旦净丑包罗万象”(45)《新闻报》,1940年9月21日。的《新纺棉花》《大劈棺》《碧玉簪》等。新剧目的演出无疑更能吸引观众,短短三个月的时间里,朱宝霞就排演了《潘金莲》《郑伯烈千里寻徒》《董小宛》《柳金蝉》《姊妹易嫁》《前台与后台》等新剧目。此次演出朱紫霞不知何故没有和宝霞同来,这让缺少了黄金配角的宝霞带领的戏班“在阵容上,未免感到软弱。虽凭宝霞努力的作风,排演《潘金莲》《碧玉簪》等新戏,终未免有‘牡丹虽好’之感。就是她的代表作《好姨太太》,亦以缺乏‘绿叶扶持’的缘故,演来亦难以生色”(46)叶子:《谈蹦蹦戏:朱宝霞的新阵容》,《新闻报》,1940年11月20日。。朱宝霞意识到这一点,于是抓紧时间招兵买马来加强自己的阵容,很快便罗致了大批新人,其中较为出色的两个旦角是李云霞和王宝珍。

1944年在红宝剧场和国际大戏院的演出中,朱宝霞不仅注意演出新剧目还积极和其他艺人合作,特别是在国际大戏院演出时先是和小白玉霜强强联合,广告宣传为“只此一家蹦蹦戏,两块头牌破例合作”(47)《申报》,1940年8月21日。。两人在国际大戏院演出的形式主要有三种:一是各自表演拿手戏,如小白玉霜的《马寡妇开店》以“评戏首席名伶”演出“家学渊源、活色生香”的《马寡妇开店》,“评剧皇后”朱宝霞则表演起拿手戏《杜十娘》;二是两人合演一剧,如两人曾合作共演全部《打狗劝夫》《花为媒》《桃花庵》等剧;三是两人分别演对方的拿手戏,如小白玉霜演朱宝霞的《小老妈上京》,朱宝霞则演出小白玉霜的《马寡妇开店》,报上广告以“两大头牌,换显身手,如此戏目,耳目更新”(48)《申报》,1940年11月2日。之词吸引观众。

后来,朱宝霞和小白玉霜这两块头牌变成了三块头牌——又和马派老生陈鸿声合作——三大头牌首演的是金汉编导的《金瓶梅》三部曲之一的《潘金莲醉酒》,虽然三人合作并不像宣传语所说为“破天荒京蹦合作”(49)《申报》,1940年11月21日。,因为之前白玉霜和赵如泉合作过《潘金莲》,喜彩莲也和京剧演员合作演出过。但是选择和京剧合作确实能给观者以新鲜之感。那么,三大头牌合作演出效果如何呢?观众“狂满”,加上人们的“口头宣传,越卖越盛”(50)《申报》,1940年11月25日。,于是国际大戏院决定次日加演日场戏。如果说广告具有一定夸张的成分,那么从11月21日开始一直持续到12月27日长达一个多月的演出,则可说明这种合作还是比较成功的。

在上海评剧的衰落时期,坚持沪上演出时间最长的当属朱宝霞,但1941年到1943年长达三年的时间里,朱宝霞却主要在青岛、天津、唐山、蚌埠等地演出。朱宝霞何以在这么长的时间都没有带班赴沪演出呢?1941年《东方日报》上一则消息说:“评剧坤旦朱宝霞,近由青岛函沪友,托在沪代为留心地盘,俟在青岛满约后,即来沪公演云。”(51)《东方日报》,1941年4月27日。由此可知,在上海没有找到合适的演出地盘可能是朱宝霞未来沪演出的原因之一。此外,1942年相关文章提到她在天津和唐山演出的情况:“此次孤军突起之评戏艺人珠宝霞(即朱宝霞),在津露演之声誉颇佳,……后由唐山天娥载誉返津,芳名益噪。现全班出演法租界小广寒,每日两场,上座甚盛,极博好评。”(52)宋伯萍:《津市平戏白热化:珠宝霞鲜灵霞将成对抗》,《立言画刊》,1942年第210期。据此可知因为在天津、唐山等地演出比较成功,而上海一时又没有找到合适的地盘,所以朱宝霞才久未到沪演出。

从评剧在上海演出呈现衰微之势起,朱宝霞出于种种原因虽未能持续在沪上演出,但她确是诸多评剧艺人中坚持在上海演出最久的演员,且为了获得市场,不断精进自身艺术、排演新剧目,因此才得到观众长久的喜爱。双霞社在其领导下,也一直秉承着这样的理念。在1938年12月至1939年5月长达六个月的时间里,宝霞虽因身体原因没有登台,但紫霞领衔的双霞社也不断更新调整演出的剧目,并且重视排演新剧本。朱紫霞和花迎春等在大罗天演出期间,他们分别从京剧、话剧移植演出了多个新剧目,还排演了《苦姻缘》《潇湘夜雨》《空门红泪》《新蝴蝶杯》《新玉堂春》《新天河配》《可怜的姊妹》等多部新戏。至于朱宝霞1940年和1944年演出期间新戏的排演情况前文已述,此处不赘。1944年在红宝剧场演出时,朱宝霞曾自编自导了一部“新编家庭悲剧《姊妹花》”(53)《申报》,1944年8月2日。,虽然此剧只演出了两场,但朱宝霞勇于钻研和尝试的精神实属难能可贵。

总之,从这一时期沪上剧坛演出总体情况看,朱宝霞的评剧确实如同沪上点缀剧坛的一颗孤星,但她积极寻求与同行的合作,并努力编演新的剧目,这才得以长期立于上海剧坛。

四、朱宝霞的评剧艺术

朱宝霞1935年初次到沪上演出评剧,在河北歌剧场和小广寒近三个半月的演出给观众留下了非常好的印象。1936年朱宝霞二次赴沪红极一时,后又和其他女伶共同使得本不入流的“蹦蹦”风靡上海,造就了评剧在沪上的全盛时代。而所谓沪上评剧四大名旦中,朱宝霞不但与风头最劲的白玉霜分庭抗礼甚至有所谓“打倒白玉霜”(54)参见老癯:《朱宝霞打倒白玉霜》,《上海报》,1936年7月9日。之说,且“朱宝霞之评戏,在沪已为顾曲者公认为最具艺术价值者”(55)铮铮:《朱宝霞评戏之与众不同》,《小日报》,1937年1月7日。。那么,朱宝霞的色艺究竟如何呢?

毋庸讳言,对于戏曲正旦来说,姣好的容貌、俊美的扮相非常重要,且不说美本身就有独立的欣赏价值,就戏曲所谓的赏心悦目而言,其“悦目”就包含对演员外表的欣赏。按今天的审美标准,朱宝霞相貌并非美艳绝伦,但彼时和“浓眉大眼,十足的北地胭脂”白玉霜、“小脚”的芙蓉花相比,她“眉目之间,带些秀气”(56)参见《蹦蹦戏的三杰》,《娱乐周报》,1935年第1卷第19期。,“貌殊明丽,如在才子笔下,则誉为‘秋水为神玉为骨’一语,当之无愧”(57)狂翁:《蹦蹦戏与朱宝霞姊妹》,《小日报》,1935年4月16日。。报上文章多赞其容貌清秀、扮相明艳秀丽,以致当时电影圈的人“均爱朱宝霞的‘评戏’,并有人称朱为中国嘉宝者”(58)《申江银屑》,《大公报》天津版,1935年3月31日。。葛丽泰·嘉宝是国际知名的影星,她清秀而不乏艳丽之美。称朱宝霞为“中国嘉宝”,至少说明其“清秀而艳”(59)微风:《朱宝霞与白玉霜》。,与嘉宝有相似之处。当时的白玉霜被洪深称为“东方梅蕙丝”,而梅蕙丝主要美在性感,也符合报界对白玉霜风骚冶荡的普遍评价,与之相比,朱宝霞则更多给人以秀外慧中之感。

相貌、扮相对戏曲旦角演员来说固然重要,但最终想得到观众的认可与喜爱,还是要凭借自身的技艺。朱宝霞的表演艺术得到了诸多方家的赞赏。报纸上谈论或曰捧朱宝霞的文章非常之多,其中不乏严独鹤、蒋剑侯、尤半狂、吴承达等知名人士。(60)参见梅郎:《蹦蹦戏与报人》,《戏世界》,1936年9月9日。检阅这些论及朱宝霞的文章,可知其评剧艺术有如下特点:

首先,朱宝霞唱做俱佳,尤擅演悲剧。朱宝霞天生有条好嗓子,20世纪“三四十年代名噪上海、江南和天津沈阳一带,被誉为‘金嗓评剧皇后’”(61)陕西省文化厅编:《陕西文化艺术名人录》,西安:华岳文艺出版社,1990年,第257页。,在沪上演出时,亦以嗓音著称——“使高腔时,如二黄之嘎调,响遏行云,真有绕梁三日之致”“嗓音之佳,尤为难得,高处激昂慷慨,足使顽廉懦立,低处沉着婉转,回肠荡气”(62)尤半狂:《我之所以倾倒于朱宝霞》,《小日报》,1937年2月26日。。朱宝霞的拿手好戏多为悲剧,其中为其赢得盛誉的主要有《桃花庵》《杜十娘》《好姨太太》等。朱宝霞演悲剧之所以感人至深,与其唱做表情熨帖入微、十分传神关系甚大。有观众将其在《好姨太太》中的疯态表演誉为“五绝”,并分析得层次分明,即使不曾观剧,宝霞的高超技艺亦可见一斑,如谓其第三绝“妙在脸上皮肉神色,从具内心所使”而能“传神于躯壳之外”(63)老猿:《朱宝霞演〈好姨太太〉疯态》,《小日报》,1936年11月11日。,可以说这种表演达到了今天所谓的“‘身上有’和‘心里有’相得益彰的境界”,而这种境界,“许多演员,或许是相当一部分演员,终其一生也没有体会到”的境界。(64)参见傅谨:《身体对文学的反抗》,《读书》,2006年第4期。

著名剧评家苏少卿一生看戏无数,且他看得最多的是京剧、梆子等名角的戏,但苏少卿仍被朱宝霞的《杜十娘》所惊艳,认为朱宝霞“唱做皆精彩,至出人意料之外,哑做之妙,难以形容”(65)苏少卿:《听朱宝霞〈杜十娘〉》,《小日报》,1936年5月3日。。他还把朱宝霞和越剧、京剧、梆子等名角艺术相提并论,两次慨叹“真不料其有此全材”“表情喜怒哀乐,皆能做得到唱得出”(66)苏少卿:《听朱宝霞〈杜十娘〉》。,实属难得。

其次,与有些戏班演出过于鄙俗不同,朱宝霞“所演的戏剧,雅俗共赏,既能深入民间,又无不雅之处”(67)毅盦:《评戏应以朱宝霞为标准》,《小日报》,1937年3月21日。。而这也是朱宝霞不仅得到大众的喜爱,也深受中上层文人和高尚之士欣赏的原因。朱宝霞“对蹦蹦剧中一切淫荡之姿态,秽亵之词句,皆能力求改良,舍而除之,以青衣为正工戏,歌喉圆润,声调高亢,形容虽有时活泼,但必合乎规矩,眉目亦偶或流利,然皆有准绳,所谓‘乐而不淫’‘知君一身都是德’者,惟宝霞有之,然则宝霞艺事之工,品性之高,实非他人可及,其能受南方上流人士之热烈欢迎者,非无由也”(68)老猿:《朱宝霞提高评剧地位》,《小日报》,1936年9月20日。。朱宝霞在接受访问时说:“吃我们这碗饭也太难了。表演风流了,政府里要干涉,没有风流的表演,观众也不欢迎。”(69)苑陵:《朱宝霞访问记》,《大公报》天津版,1936年6月1日。朱宝霞说的无疑是实情,而戏曲和今天的影视剧中有所谓的风流表演本是寻常事,关键要拿捏好尺度,这就要求演员应想清楚他们的表演到底是靠什么招徕观众。朱宝霞演剧竭力避免淫秽剧情,如演《珍珠衫》一剧,她“从蒋兴哥回家演起,把淫亵的场面完全剪去”(70)叶子:《谈蹦蹦戏:朱宝霞的新阵容》。,特别是三巧被休和寻死的两段更是被她演绎得“有声有色,可以说是到了悲剧的顶点”(71)《两个皇后:白玉霜与朱宝霞》,《世界晨报》,1935年10月16日。,许多人看了都忍不住以帕拭泪。

当时许多人特别是上层文化人眼中的评剧是一种多演诲淫之剧、有伤风化的地方小戏,一些文人更是对其不屑一顾,把评剧当作不登大雅之堂的低级玩意。但与朱宝霞并无私交的尤半狂和严独鹤等人却在看了她的戏后扫除了偏见并为之大力宣传。尤半狂卖力特甚。他认为人们对评剧的偏见是可以理解的,因为“蹦蹦的本来面目,当然不免有淫秽小剧”,可评剧何以越来越受到上流人士的欢迎呢?看朱宝霞的戏就知道了。朱宝霞的评剧不仅不是有伤风化的,而且还都“很有意味”,即使和京剧比较,“亦难剖其雅俗”。所以尤半狂呼吁评估评剧的价值应以朱宝霞为标准,但他也很客观地提到当时的一些评剧演出中确实有不雅的内容,可这并非评剧独有,甚至皮黄之中亦多诲淫之剧。尤半狂认为无论哪种戏剧“都有上下流之分,都不免有不妥当的份子,一笔抹杀,不合情理”(72)毅盦:《先看朱宝霞再估评戏价值》。。至于他的许多朋友,从前也是菲薄评剧的,但自从看了朱宝霞的戏后就改变了看法。因此尤半狂号召“像宝霞所演的戏剧,雅俗共赏,既能深入民间,又无不雅之处,不但不能薄视,实在应该提倡”(73)毅盦:《评戏应以朱宝霞为标准》。。

朱宝霞的评剧确实得到了很多上流人士的认可与喜爱。如著名的戏剧家、评论家徐慕云,“先以为蹦蹦不值一顾,及观宝霞紫霞后,见其艺术迥非寻常之蹦蹦,又以闻徐福生君道及其姊妹之品性端洁,绝非其他坤伶可比,故亦听之不倦”(74)铮铮:《〈好姨太太〉台前花絮续》,《小日报》,1936年11月15日。。他如评论家苏少卿、郑过宜、李浩然,报人严独鹤、蒋剑侯,画家吴天翁,出版家陈蝶衣,名医吴莲洲等都非常欣赏朱宝霞的戏。吴莲洲“素不喜蹦蹦戏,独对二霞之艺术,许为不弱于名伶之平剧”(75)铮铮:《〈好姨太太〉台前花絮》,《小日报》,1936年11月14日。;徐慕云常偕夫人去观赏朱宝霞姊妹之剧,“谓如此蹦蹦,方能立足,若他人之以淫浪见长者,则非淘汰不可”(76)铮铮:《〈好姨太太〉台前花絮》。。这些上流人士对朱宝霞评剧的欣赏不但为她在上海走红起到了推动作用,也证明了朱宝霞的艺术确实有其独到之处,否则那些具有数十年观剧经验的内行观剧家不会给予如此大力的关注和肯定。

再次,多才多艺,积极创排新戏新腔、探索多种演出形式。朱宝霞以擅演悲剧著称,但其戏路宽,演起喜剧来亦得心应手。名教师关鸿宾为其编排的《狐狸缘》和《好姨太太》一喜一悲,两剧演出轰动一时,何也?《小日报》上的一篇文章道出原委:

朱宝霞之《狐狸缘》与《好姨太太》,各具风格,剧中人之个性,截然不同,擅演悲剧二不能以喜剧见长,不能演狐狸缘;能喜剧而不善悲剧,则不能演好姨太太。(77)小闲:《朱宝霞〈狐狸缘〉重演三日》,《小日报》,1937年1月22日。

良好的演出效果固然和两剧编排之佳有关,但更离不开朱宝霞高超的技艺,她悲喜兼善,且能戏颇多。

朱宝霞演剧,不仅力求改良评剧中“一切淫荡之姿态,秽亵之词句”,且积极向其他剧种特别是京剧学习借鉴,于唱法和演出形式等方面做出大胆的创新。评剧演唱念白,多用大嗓,但朱宝霞却向京剧学习,其“白口,用小嗓,与平剧相近,身段台步,均如平剧,迥异于其他坤伶”(78)铮铮:《朱宝霞评戏之与众不同》,《小日报》,1937年1月7日。。《狐狸缘》一剧中,朱宝霞演唱了大段的京剧,其唱工被赞“腔调既逼肖了程砚秋,嗓音又响遏行云,可裂金石,使全剧生色不少”(79)黄南丁:《蹦蹦新话》,《申报》,1936年10月27日。;《杜十娘》沉箱一段“反调”中加唱“反二簧”,虽被苏少卿视作迎合时好,并非正宗,但还是肯定了宝霞乃是难得一见的全材。在《好姨太太》一剧中,朱宝霞更是“冶蹦蹦、皮簧、秦腔、高钵子于一炉,最后更有大段联弹”,宝霞紫霞姊妹还“合唱‘高钵子’,一大嗓一小嗓,清脆动听。宝霞并唱大段西皮,慢板、散板……也助兴不少”(80)杰:《〈好姨太太〉新戏观后谈》,《戏世界》,1936年11月13日。。这种演出形式在今天看来,可能正如苏少卿所说并非正宗,但当时为广大观众喜闻乐见,觉得异常精彩。实际上早在1935年,朱宝霞在新编剧目《赛金花》中就加入了京音大鼓、五音联弹,甚至还有西洋歌舞的片段。而1944年,朱宝霞在上海演出的最后阶段,她在红宝剧场的演出中也加入了大鼓、时调、皮黄和梆子等表演,可见时人还是很喜欢这种演出形式的。

此外,朱宝霞不善应酬、品性端洁。而因其“不善应酬,故不善与外界交际,然而有艺术真功夫,自不乏欣赏者也”(81)来公:《朱宝霞与朱紫霞》,《世界晨报》,1936年5月27日。。《朱宝霞访问记》一文中述说宝霞被问及有什么娱乐和消遣时,她说:“我们的生活非常苦,谈不到这些的,九点钟起身练戏,到十点钟,吃了午饭,就要预备登场了。只到下午十二时完场,每天睡觉的时候,差不多都是一时以后的。”(82)苑陵:《朱宝霞访问记》。可见,朱宝霞专注于评剧艺事,而极少外出应酬,上流文士多嘉许其品性纯洁,在对其艺术欣赏的同时又多了对其为人的赞赏。

结 语

20世纪30年代评剧在上海繁盛一时的原因,有学者概括为“都市商业文化的滋养、编演丰富的剧目、名角技艺高超、舞台艺术创新、媒体宣传和沪上名流支持”(83)倪金燕:《20世纪30年代评剧在上海的繁盛原因》,《戏剧文学》,2020年第6期。,这个分析可谓全面,但其中的“都市文化”和“媒体宣传”似乎是上海为所有在沪演出剧种提供的地利之便,而“名流宣传”特别是发自内心而非人情的宣传更应来自名流们对评剧名角艺术的欣赏。回顾朱宝霞沪上演剧的历史,我们不难理解:朱宝霞之前的评剧演员赴沪演出都未能站稳脚跟,何以朱宝霞首次到沪演出,便能为评剧闯上海打开局面?正所谓大道至简,究其要旨,应在“戏好艺佳”四字上。

所谓“戏好”,乃指久经舞台考验、获得观众认可的戏。朱宝霞初赴春申演出最多的恰是这种评剧传统老戏。而新排戏中最成功的只有《狐狸缘》《乾坤福寿镜》等少数剧目。即便同样出自关鸿宾之手,《险姻缘》因编排不佳只演了几场便告收场;媒体大肆宣传的首次把赛金花故事搬上舞台的三大本评剧《赛金花》,尽管穿插了多种艺术形式也未获成功。可见,无论媒体如何吹嘘、名流怎样捧场,最终观众不买账也是徒然。至于“艺佳”,文中多有论及,不再重复。当然,朱宝霞对评剧的改良也是她获得成功的主要原因。在人们普遍认为蹦蹦乃为淫戏的情况下,朱宝霞演剧因不涉淫秽、技艺高超而改变了人们的刻板印象、提高了评剧的地位。

朱宝霞,一位曾经唱红京津和东北一带、开创沪上评剧演剧新纪元的评剧名伶,目前我们却不知其所终。原因或许恰如唐大郎所说朱宝霞和白玉霜这一代人,“没有碰上一个好时代”(84)刘郎:《送新凤霞北归》,《大公报》香港版,1954年9月17日。,以致一代评剧皇后最后几乎湮没无闻。但是,评剧史不该忘记这位“立蹦蹦戏之基业于上海”、使评剧获得雅俗共赏之誉的一代名伶的。