复苏性主动脉球囊阻断术的球囊定位技术

王 凯,宋佳纯,王 龚,于 楠,何麒灿,屈明玥,郭宝石,冯 鑫

火箭军特色医学中心,北京 100088

随着止血带应用的普及,非压迫性躯干出血(non-compressive torso hemorrhage,NCTH)成为战伤可预防性死亡的首位原因[1-4]。复苏性主动脉球囊阻断术(resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta,REBOA)作为控制NCTH的一项新兴技术,通过股动脉建立通道将球囊导管置入主动脉相应靶位置,并扩张球囊来阻断血流,进而控制远端出血,是一种“关闭上游闸门”的生命支持(复苏)手段[5-11]。据统计,美国已有200多个创伤中心开设REBOA技术及培训课程。按照Stannard的三区理论,主动脉区Ⅰ区从左锁骨下动脉的起点延伸到腹腔干,该区域的阻断可以控制流向腹部内脏、骨盆区域和下肢的血流;主动脉区Ⅱ区从腹腔动脉延伸到最低肾动脉,被认为是“不可阻断”区,因为在该主动脉位置难以阻塞出血血管,并且存在损伤内脏或肾血管的风险;主动脉区Ⅲ区包括从最低肾动脉到主动脉分叉处的肾下腹主动脉,该部位的阻断用于控制骨盆、腹股沟和下肢的出血[12-13]。因此,REBOA对主动脉的阻断效果与具体球囊位置密切相关,球囊的前向引导或者靶向定位,是REBOA技术的关键。现有的REBOA球囊定位技术均存在不同程度的瓶颈或弊端,成为限制技术推广的因素之一[14]。本文对现有的定位方法进行综述,为进一步的研究探索提供参考。

1 体表测距定位

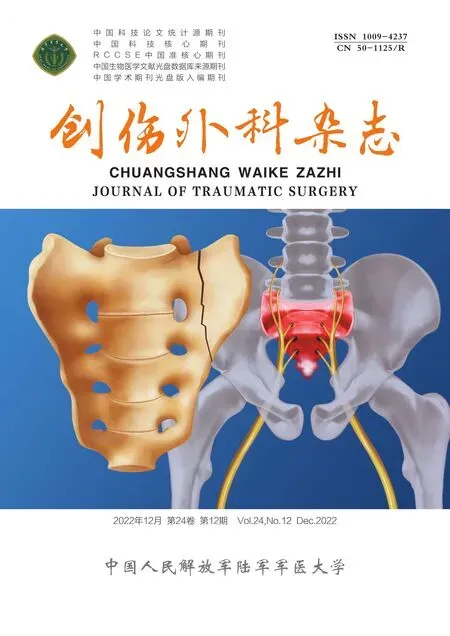

体表测距定位是指在实施REBOA时,按照解剖学的血管走行,比量股动脉插入点到对应主动脉靶区体表定位的距离,从而确定球囊导管送入距离的定位方法(图1)。该方法简单易行,可由1名操作员完成,无需使用特殊设备[15- 16]。在此基础上,新近研究又提出了纳入患者性别、躯干长度等矫正因子的固定距离模型,有助于增加REBOA距离定位的准确性[17]。

图1 体表测距定位

多个基于人体模型和尸体的研究验证了距离定位方法的有效性。我国一项基于计算机断层血管造影(computed tomography angiography,CTA)的人体研究发现,剑突和脐连线中点可以作为REBOA在Ⅲ区定位的体表标志,即意味着比量股动脉到该标志点的血管走形距离,可以指导球囊阻断于主动脉Ⅲ区,研究认为这种外部测量法准确度满意,尤其适用于指导紧急情况下的老年创伤患者放置REBOA[18]。法国的另一项研究利用CT形态分析方法,提出了一种不依赖于任何患者信息的平民人口固定距离模型,该距离参数对于REBOA导引的定位成功率可达94%[19]。

当前技术条件下,鉴于体表测距定位“操作十分简洁”和“效果可以接受”两大特点,已逐渐被多数负责院前救治的创伤团队所采纳。但是不可忽视该“盲法”存在的两大技术瓶颈:一是对于躯干过长过短或血管变异的人群必然存在距离测定偏差,二是无法避免球囊路径偏航或误入分支血管带来的错误阻断[20]。

2 超声检测定位

超声探测技术可以实时探测到REBOA球囊与体内大血管的相对位置,避免了体表测距定位的不确定性,且超声设备易于在院前或战场环境中使用,又弥补了X线透视辅助REBOA球囊定位技术的条件依赖性,是另外一种被广泛研讨的REBOA定位技术[21-24]。

美国东部创伤外科学会年度科学大会报告的数据显示,应用便携式超声在剑突下对主动脉及其内部的REBOA植入导丝进行识别,准确度均在90%以上,证实了便携式超声波机对于REBOA技术实施的定位有效性[21]。另一项课题对比了借助和不借助超声的两项REBOA救治研究数据,证实超声引导下的REBOA可以降低大出血患者的总体病死率(P<0.001)[23]。

遗憾的是,超声定位依然不是完美的REBOA定位技术。多个研究已经证实,超声图像引导在准确度上无法比拟X线透视。主要原因包括两个方面:(1)超声技术对于老龄以及健康基础不良,特别是主动脉钙化、肥胖、胃肠积气群体,图像显示效果差;(2)超声定位对操作者的经验水平依赖性较高,非超声专业人员难以在急诊条件实施超声探测[25]。

3 X线透视定位

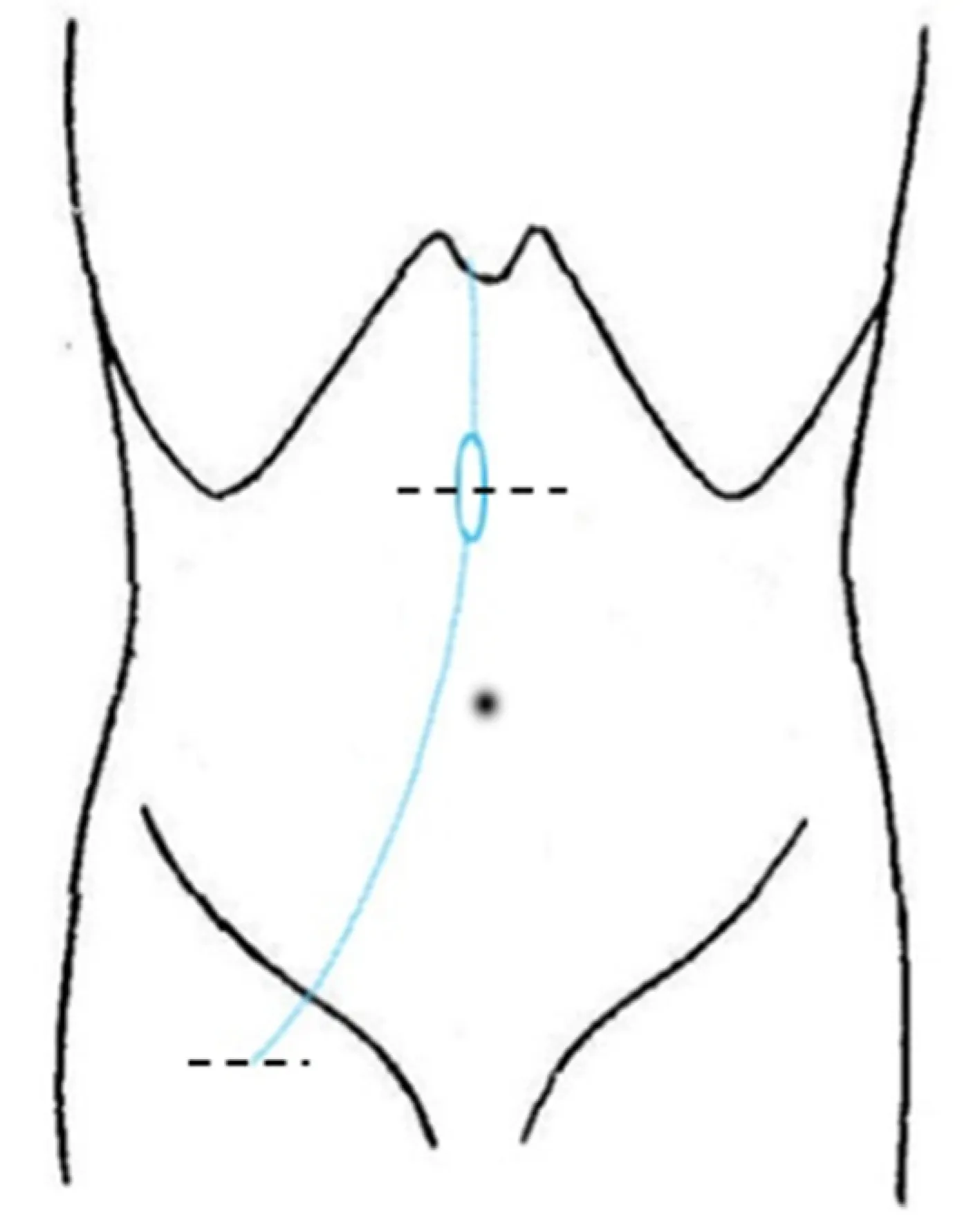

REBOA手术包括5个基本步骤:动脉穿刺和鞘植入、球囊导管植入、充盈球囊、放松球囊和拔出血管鞘[6]。理想条件下,按照REBOA的操作规程,球囊导管植入步骤应在X线透视指引下前送,以确保阻断球囊经过股动脉-髂动脉-主动脉分叉的血管路径,最终进入主动脉I区或Ⅲ区,即便不具备实时透视成像条件,现行指南和器械说明书也推荐通过X线片确认球囊位置无误后,方可充盈球囊、完成阻断(图2)。

图2 X线透视定位

X线透视作为REBOA球囊定位的金标准,间接直视、准确度高,可以有效避免因球囊系统置入到错误血管导致的止血失败或继发损害。根据Vella等[26]对美国创伤外科协会的登记数据分析,复杂大出血患者在院内手术室接受REBOA时,58例患者均实现主动脉阻断,总体救治成功率达64%,是X线透视定位确切价值的有力支撑。据不完全考证,X线透视定位法仍是综合型创伤救治中心开展REBOA的通用策略。然而,X线透视辅助REBOA球囊定位的技术劣势同样明显,即必须依托配备了透视设备的医院条件,而院外、前线等不具备透视成像的紧急救治场景下,本定位技术无法实施[27]。

4 热成像技术定位

红外热成像技术可用于评估生物体的血流灌注状态,其技术原理是热成像设备对于细微热差异的快速感知[28-29]。随着热成像设备的小型化,尤其是与智能手机的融合使用,热成像技术逐渐在创伤救治领域凸显出较大应用价值[30]。

美国国防研究计划局最近资助的一项研究证实,基于智能手机的红外热成像设备可用于REBOA球囊定位[30]。借助红外热成像设备能够探测出不同解剖位置的热比率差异,通过差异分析不仅可以预测主动脉阻塞的存在,而且可以预测主动脉阻塞的位置,结合热成像技术的“实时定性”特点,这种方法提供了足够的数据来快速测量和计算主动脉闭塞的存在和程度。该研究团队认为,这项技术在战创伤领域的推广优势还包括:便携性、易用性、重量轻,可适应任何标准的现代智能手机平台,在无照明情况下仍能准确成像等。

遗憾的是,当前这一定位技术仍处于动物实验验证阶段,还需更多的对照研究数据来佐证其敏感性和特异性。另一个需要关注的问题是,严重战创伤员必然面临不同程度的器官及组织损伤,这种损伤可能在一定程度上会对温度、灌注等生理指标的探测带来干扰。

5 射频探测定位

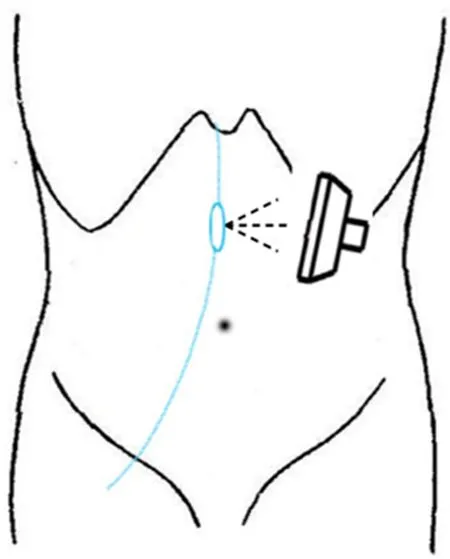

新近一项发表在美国《Military Medicine》杂志上的研究,提出了一种新式REBOA球囊定位方法,即射频识别(radiofrequency)[31]。见图3。射频识别当前已用于对预置微型射频发射器的手术外科纱布进行探测,帮助在外科手术区域确定丢失海绵的位置,国外文献报道这种射频识别法敏感性为100%[32]。圣地亚哥海军医疗中心对该技术进行了拓展,利用体外射频探测仪,对预置微型射频发射器的REBOA球囊导管尖端进行位置确定。经过实验验证,该射频定位方法的灵敏度为100%,而对以实际位置2cm范围界定的精确度,主动脉I区探测为86%,Ⅲ区仅为16%[31]。

这是一种简单易行的定位技术方法,其技术原理可靠、探测敏感较高。但当前的技术方案还不成熟,球囊定位精度还无法达到实际应用水平。需要综合考量射频信号波长、体质成分、血管状况、环境条件等因素对探测的影响,进一步完成技术优化。

图3 体外探测定位

6 伽马射线定位

放射性物质释放出高穿透性伽马射线,可被体外仪器识别[33]。利用这一核物理原理,韩国的Park等[14]首次探索了REBOA球囊的伽马射线定位技术。具体方法是:使用短半衰期的放射性混合液不完全充盈REBOA球囊,体外的伽马射线监测仪识别到气囊内的放射性物质时,会根据射线的距离及方向特点,显示计量数值并同步发出不同强度的报警信号,进而实现球囊定位及一定幅度的示踪。在人体模型研究中,这一技术对REBOA导管球囊定位的敏感性和特异性分别为100%和91%;在动物研究中,敏感性和特异性均为100%;平均操作用时仅为2.36~2.65min。

可见,伽马探测是一种比较准确、快速的REBOA球囊定位方法,技术优势还包括伽马探头体小便携、操作技术易于培训等。但是,这种依赖于附加放射性物质的核物理技术,有必要进一步验证电离辐射的安全性[34]。

7 展望

随着改进型REBOA装置ER-REBOA Plus和pREBOA-Pro的开发,主动脉阻断技术的应用领域和场景范围有望进一步拓展。当前,理想的REBOA球囊定位技术尚未建立,在一定程度上制约了损害控制技术的救治成功率。庆幸的是,以军队医院为代表的国内战创伤救治机构从未停止探索的脚步。解放军总医院团队应用混合现实技术,成功为患者实施了下腔静脉滤器植入术,突破了人体腔内定位的设备和资源依赖性,体现出军事应用价值;北部战区总医院开发的野战介入救治方舱,为介入放射装备应用前移提供了成套解决方案,为院前精细化创伤救治操作建立了硬件平台和流程参考;火箭军特色医学中心依托军队课题支撑,开发出基于磁导航定位的血管内球囊定位方法体系,并在大动物实验验证中取得满意效果。这些成果为解决REBOA球囊定位问题提供了重要参考。此外,需要关注虚拟现实、增强现实、混合现实等已展现出较大潜力的新型智能技术,或为研发更加适宜的REBOA球囊定位方法提供新思路。

作者贡献声明:王凯、宋佳纯、王龚、于楠、何麒灿:资料收集、论文撰写、文献检索;屈明玥、郭宝石、冯鑫:研究指导、论文修改及审校