基于复合教学模式的风湿免疫科规培探索与实践

窦乘华,窦裕涵,黄泽霞

(1.柳州中医院风湿免疫科,广西柳州 545000;2.湖南师范大学医学院,湖南长沙 415000)

0 引言

风湿免疫科是医院内科学领域中的新兴的一门学科,主要研究和治疗风湿免疫类疾病。该学科具有较强的专业性,同时具有新兴学科特有的创新性。其病变可累计多个器官,临床表现复杂,使得不少住院医师规范化培训(以下简称规陪)学员难以系统认知、掌握其相关医学知识,进而导致误诊、误治。因此,风湿免疫科成了内科医师规培中的重难点科室[1-2]。而规培轮科时间通常为一个月,在有限的时间内,如何帮助内科规培医师系统理解与掌握相关知识,培养临床思维,提高医疗水平,是风湿免疫规培教学中的重要目标。

1 传统教学模式在风湿免疫科规培中的局限性

传统的规培教学模式往往“唯教科书论”、采用“一刀切”的简单培养方式,在风湿免疫科的实践中表现出以下局限性[3-4]:

(1)师资力量薄弱。一方面,风湿免疫科作为新兴学科,在我国的起步较晚。因此,风湿免疫学科专业医师相较于其他内科学科人才资源匮乏;另一方面,随着骨关节炎、痛风、骨质疏松患者人群的日益增多,风湿免疫科的病患数量已经显著攀升;国家对学科的重视和百姓对健康的需求,直接导致社会对于风湿免疫科人才需求量增加。而实际工作中,不少专科医生往往需要兼顾临床、科研、教学等诸多工作。多方面因素导致该学科师资力量薄弱,难以承担高质量的教学任务。

(2)学员专业知识储备不足。客观上,各大医学院校存在《内科学》授课学时安排紧张的问题。风湿免疫科专业性较强,相关疾病临床表现多样,在现有教学安排下,多数学员难以在限定时间内掌握相关专业知识。又因为风湿免疫科不属于规培医眼里的“重点”专科,导致学员学习兴趣较低,主客观因素加重了相关专业知识储备不足的现象。

(3)培养对象来源不一,水平参差不齐。以柳州市中医医院风湿免疫师科为例,目前培养的对象主要有:医学类并轨专硕研究生、医学类本科生、社会规培学员、专科进修医师和住院医师。培养对象的专业知识水平参差不齐,其掌握的临床相关技能也有所差异。因此,传统教学模式中由专业医师带组采用“一刀切”式培养显然不适用于面对多样化的培养对象。

(4)现有培养模式固化。目前,国家规培大纲中的风湿免疫科规培要求依然是“唯教科书论”分病种教学,临床诊断思维趋于呆板、守旧,无法与时俱进;不利于让规培医师在轮科完成后形成系统性的专科临床大局观及诊断思维,与规培结业要求存在较大差距。

2 风湿免疫科的复合教学模式探索与实践

柳州市中医医院风湿免疫科团队近年来在实践中结合自身环境,不断探索更为高效的复合教学模式。在理论知识与技能教学中推行灵活的分层培训模式;为加深拓展规培医师的临床思维从实际出发,以症状为导向采用引导式教学模式。具体实践阐述如下:

2.1 分层教学模式

根据不同来源的培养对象的实际情况,通过专业知识,医疗技能,临床道德素养等多维度,将教学内容和培养对象化分为不同层次[5],使得教学内容与方法更切合培养对象自身的知识水平及接受能力。团队强调分层教学的前提是明确科室人员分工,各负其责,严格保障培训顺利进行。在此基础上根据国家住院医师规范化培训教学大纲,结合不同培养对象的情况,为住培医师设立不同阶段进行培养,并制定相关培训要求。柳州市中医医院风湿免疫科根据分层培养原则,规培医师分为初级阶段和高级阶段,在本科室轮转的第一个月为初级阶段,次轮自选的三个月为高级阶段。分层设计相关培训课程,设立考核标准.详细培训流程阶段见图1。

图1 柳中医风湿免疫科规培流程

2.1.1 理论知识培训

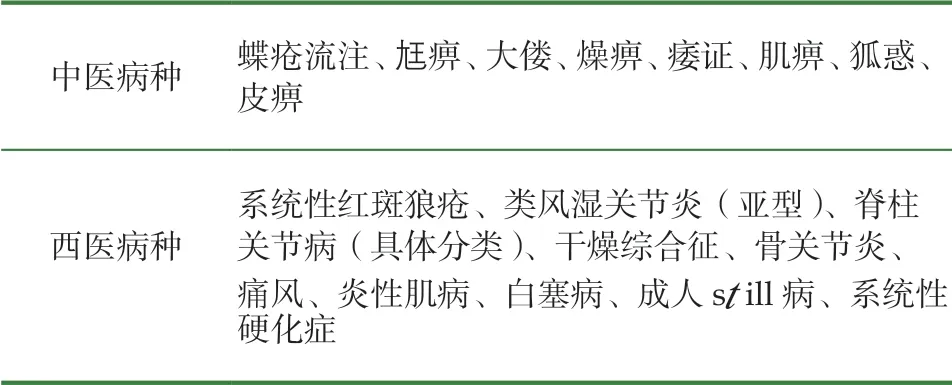

针对初级阶段的住培医师,通过讲座、教学查房、基于问题的教学方法(Problem-Based Learning,PBL)[6]等形式,结合具体病例,要求掌握骨关节炎、痛风、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、强直性脊柱炎和干燥综合征6种常见多发病的基本理论知识。掌握常见抗风湿药物的作用机理、使用方法和适应证、禁忌证和不良反应等。针对高级阶段的住培医师,引导其通过互联网、专业书籍等方式,自主学习疾病治疗的新进展[7-8],形成在临床时面对不同患者症状要有风湿免疫病的诊断思维、确诊后知晓治疗要点、预防并发症的出现等。针对分层教学的目的,组织每周1次的理论小课,每次授课时间45-60min,由主治医师、副主任医师和主任医师分别教授。在常见多发病的基础上,要求其掌握包括中医病种和西医病种在内的多种风湿免疫科相关疾病。详细要求见表1。

表1 风湿免疫科高级阶段规培医师学习病种要求

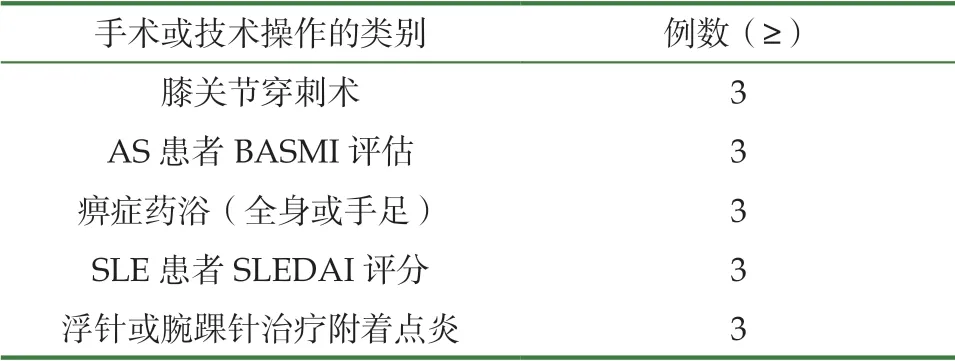

2.1.2 临床基本技能培训

柳州市中医医院风湿免疫科要求所有的住培医师都要进行“三严三基”的技能培训,包括手卫生及常用的体格检查技巧。对于初级阶段的住培医师,优先保证学员能在指导下完成风湿免疫科的常规操作,因此主要采取床旁示教、观看操作视频等方式。对于高级阶段的住培医师,需让学员掌握并独自完成风湿免疫科的常见手术。详细要求见表2。

表2 风湿免疫科高级阶段规培医师临床操作技术要求

分层教学模式相较于传统教学模式中的“一刀切”,能够为不同培养对象提供分层次教学模式,杜绝了重复教学的现象,有效的节约了师资力量。柳州市中医医院的分层培养针对不同层次的住培医师制定出符合其自身实际情况的培养方案,激发了规培医师的学习潜能和学习兴趣,提高了教学质量,该模式在风湿免疫科住院医师规范化培训过程中具有一定的应用价值[9-10]。

2.2 以症状为导向的引导式教学对临床思维的培养

在大量临床实践中不断总结,形成被临床工作者广泛认可的思维,即为临床思维[11]。在实践应用中医学面临的情况通常远远比科学复杂,因此拥有良好的临床思维是成为一名合格临床医师的充分必要条件。然而在现有教学模式下,紧凑的课程安排,薄弱的师资力量,学员学习积极性低下等诸多原因导致临床思维的培养版块严重缺失[12]。专科医师在教学中仅仅只是复述课本上的知识,让学员根据实际情况“生搬硬套”,在这种模式下学员对于患者具体病症缺乏清晰明确的认知,这一现状是在风湿免疫科普遍存在的教学问题。

引入引导式教学模式是较为科学的解决方法。在实际教学中尽量避免让学员拘泥于书本,引导学员根据患者具体临床症状进行思考和推断,并自主判断患者身患的疾病为何种类型。该举措有助于培养学员自主思考问题,并进行分析与反思[13]。一系列可靠的实践数据表明,相较于传统教学模式,在引导式教学模式下培养的学员在面对疑难杂症等复杂实践情况时表现出了更高的临床素养,更有助于临床思维的培养[14]。

以下病历为例:

2.2.1 案例1

男性,26岁,出现右足跟疼痛,活动不利2周,无外伤史,查血尿酸447μmol/L。门诊跟师坐诊的规培医师认为患者诊断考虑为“痛风关节炎”,然而经过后续治疗以及观察发现,患者的实际诊断应为“外周型脊柱关节炎”。

案例1就是忽略了临床思维的不确定性。规培医师认为高尿酸人群日益增多,从“常见病多发病”入手,考虑到患者年龄、单关节、急性起病,高尿酸等因素,又因自身经验不足,将足肌腱附着点炎误判成关节炎,最终在惯性思维的影响下造成了误诊;经过门诊医师的进一步问诊,患者自述既往有泌尿系感染病史,有足趾发作腊肠趾改变病史,查HLA-B27(+),诊断为“外周型脊柱关节炎”成立。

2.2.2 案例2

女性,58岁,双手远端指间关节肿胀疼痛伴晨僵2月。规培医师考虑患者为“类风湿关节炎”,实际诊断为骨关节炎。

案例2中规培医师根据患者的实际情况,从“常见多发病”入手,根据患者的发病指征,先入为主的做出了判断。事实上,40-60岁是女性类风湿关节炎的好发年龄,而规培医师受到惯性思维的影响,并未注意到患者的实际临床表现与类风湿性关节炎有些不符,远端指间关节非类风湿关节炎的发病关节;手骨关节炎和类风湿关节炎都会出现手关节晨僵现象,但严重程度及持续时间不一样;同时手骨关节炎更是绝经期女性的“偏爱病”。

上述两个案例中规培医师都在惯性思维的诱导下造成了误诊,以上情况并非偶然事件,而是广泛存在于风湿免疫科规培医师中的问题。传统教学模式下培养出来的医师鉴别诊断能力不足,当患者所患疾病不在“常见多发病”的范畴时或对症状的鉴别诊断知识储备不足时,规培医师误诊的现象较为常见。

关于如何培养规培医师自主思考,提升鉴别诊断能力,柳中医风湿免疫科团队经过多年的临床实践,结合多个案例以及自身经历,认为以症状学为导向的引导式教学模式更加符合现行环境下风湿免疫科的规培教学[15-16]。传统教学模式下的临床课程学习是从引导学员从疾病、病因、病理生理到临床表现,这一流程与临床实践中下诊断的过程截然相反,想要克服这一难题,医生要把医学理论学习内容重新归纳总结,再反过来用到临床上,而临床实践中纷繁复杂的疾病种类,使得大多数规培医师无从下手,难以转变固有思维模式,从而被惯性思维误导,导致误诊。

而以症状学为切入点的引导式教学模式符合临床实践中的情景。因为医生接触病人首先是从症状开始的,因此老师们应主动督促学员从书本上的“常见多发病以及相关症状”中跳出来,根据患者的实际临床症状自主进行思考,进而引导学员从症状中提炼出其所涵盖的病理生理特征,抓住关键环节以及细节,最终根据所学的知识做出正确的诊断。

当下,引导教学模式已经被广泛应用于多领域教育,大量实践案例表明引导式教学模式有助于激发学员自主学习和思考的兴趣。在医疗领域中,随着现有考核制度对临床思维与实际操作能力的重视程度提高,在规培教学中以病例为导向的引导式教学模式更切合规培结业要求的教学目标。

3 结论

综上所述,传统规培教学模式在风湿免疫科的实际应用中存在局限性。而结合了分层教学和引导式教学的复合教学模式能够更合理有效的利用风湿免疫科有限师资力量,有效解决学员专业学科知识储备不足,临床思维欠缺等问题,有助于风湿免疫科规培医师培训质量的提高,以病历为导向的引导式教学模式提高了学员自主学习和思考的积极性,从而使得更多的规培医师从事风湿免疫学科成为可能。近年来的规培实践结果表明,复合教学模式在现行医疗环境下具有较高的应用价值。