乡村振兴背景下农村宅基地退出补偿意愿的实证研究

□田静婷,白天晴,王东煜

(西北政法大学经济法学院,陕西 西安 710063)

1 研究背景

2018 年1 月《中共中央 国务院关于实施乡村战略的意见》指出,实施乡村战略必须把制度建设贯穿其中。在深化农村土地制度改革中,要系统总结宅基地制度改革试点经验,加快土地管理法的修改,完善农村土地利用管理政策体系,完善农民闲置宅基地和闲置农房政策,探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”[1]。

十二届全国人大常委会审议通过了《关于授权国务院在北京市大兴区等33 个试点县(市、区)行政区域暂时调整实施有关法律规定的决定》,对试点地区进行授权。

2022 年3 月中共陕西省委、陕西省人民政府在《关于做好2022 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》中强调持续深化农村改革,稳慎推进4 个县农村宅基地制度改革试点、12 个县闲置宅基地和农房盘活利用试点。

由此可见,无论是从中央还是到地方,农村土地制度改革都是全面推进依法治国、实施乡村振兴战略的重要内容。建立科学合理的农村宅基地自愿有偿退出机制,保障农户宅基地用益物权,盘活农村闲置宅基地,对深化农村土地制度改革和推动乡村振兴战略的实施具有重要意义[2-3]。

2 宅基地退出补偿意愿的实证调研

课题组选取了4 个村作为调查样本,共发放调查问卷1 000 份,收回问卷945 份,无效问卷55 份,有效率达到94.5%。经过对样本数据资料进行统计,在945 份问卷调查中,共涉及到828 位农民,其基本情况如下。

2.1 调研基本情况

2.1.1 性别

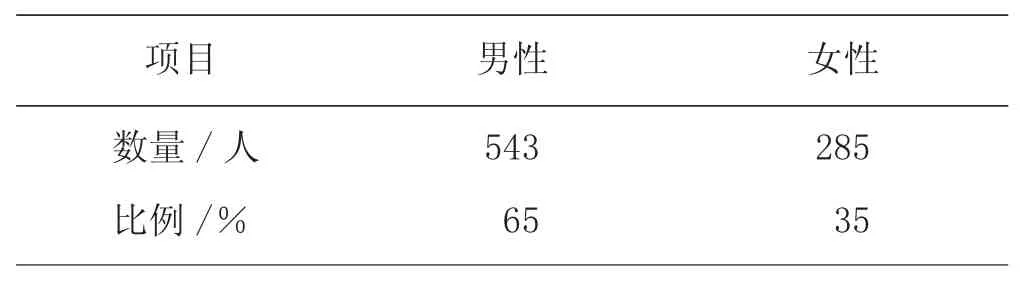

在调研的828 位农民中,男性543 人,占被访者的65%;女性285 人,占被访者的35%,见表1。通过访谈得知,女性在宅基地退出及补偿方面比男性更加理性,更加注重宅基地退出后家庭的生活成本问题、劳动便利问题、社会保障问题等。

表1 调研对象性别比例

2.1.2 年龄

在调研对象中,30 岁以下的农民104 人,占被访者的13%,30 岁以上、60 岁以下的农民542 人,占被访者的65%,60 岁以上的农民182 人,占被访者的22%,见表2。通过访谈得知,30 岁以上、60 岁以下的农民对于宅基地退出补偿的意愿比较强烈。60 岁以上的农民因为乡土情怀,对于宅基地退出补偿的意愿比较弱。

表2 调研对象年龄比例

2.1.3 受教育程度

在调研对象中,小学及以下文化程度者96 人,占被访者的12%;初中文化程度者198 人,占被访者的23%;高中及以上文化程度者534 人,占被访者的65%,见表3。通过访谈得知,文化程度越高的农民对政府相关政策的理解性越强,对宅基地退出的支持度越高。

表3 调研对象受教育程度

2.1.4 家庭收入

在调研对象中,年收入在1 万~3 万元的农民有224 人,占被访者的27%;年收入在3 万~5 万元的农民有348 人,占被访者的42%;年收入5 万以上的农民有256 人,占被访者的31%,见表4。通过访谈得知,家庭经济收入状况直接影响着农民对农村宅基地退出的意愿,家庭收入越低的农户对宅基地的依赖性越强,退出意愿越弱。

表4 调研对象家庭收入

2.1.5 参保情况

在调研对象中,参加社保的农民有614 人,占被访者的74%;没有参加社保的农民有214 人,占被访者的26%,见表5。通过访谈得知,农民担心宅基地退出后,在城市居住和生活会面临失业和社会保障等问题,影响宅基地顺利退出的重要因素是农民对土地社会保障功能的依赖。

表5 调研对象参保情况

2.1.6 从业情况

在调研对象中,在家务农的农民有149 人,占被访者的18%;外出打工的农民有561 人,占被访者的68%;兼业的农民有118 人,占被访者的14%,见表6。通过访谈得知,外出打工和兼业的多以青壮年为主,在家务农的基本以老人为主。在外务工的农民宅基地一般是由亲戚或同村的村民代为看管,大部分处于常年闲置状态,有些农民农忙时在家务农,农闲时进城打工,宅基地是季节性闲置。

表6 调研对象从业情况

2.2 农民宅基地退出意愿

经过对样本数据资料的统计,在828 人中闲置宅基地72 人,约占总人数的8.7%;偶尔居住的46 人,占总人数的5.6%,这两类农民中退出可能性最大的共78 人,有意愿退出的44 人。通过对愿意退出农村宅基地的农民样本进行分析,30 岁以下年轻人的退出意愿高于60 岁以上老年人;从农民文化程度看,受教育程度高的农民退出意愿高于文化程度低的农民;从居住位置看,退出意愿远郊村高于近郊村;从劳动力结构看,退出意愿以非农收入为主的农民高于以农业收入为主的农民;从土地资源禀赋看,退出意愿土地价值大的高于土地价值低的;从就业现状看,农民工退出意愿高于一般农民。

2.3 农民宅基地退出障碍因素

经过对样本数据资料的统计,在828 人中有意愿退出的有44 人,占总人数的5.3%,其余农民对宅基地退出仍有顾虑,其中农民收入和就业情况、土地资源禀赋、退出宅基地补偿方式、养老与社会保障4 种因素是制约其宅基地退出的主要因素。有128 人选择农户收入和就业情况,占总人数的15.46%;257 人选择土地资源禀赋,占总人数的18.96%;578 人选择退出宅基地补偿方式,占总人数的69.80%;625 人选择养老与社会保障,占总人数的75.48%。

2.4 农民对宅基地退出主体的认同

经过对样本数据资料的统计得出,有513 人认为宅基地退出主体为农民,占总人数的62%;有113 人认为宅基地退出主体为村委会,占总人数的14%;有104 人认为宅基地退出主体为村集体经济组织,占总人数的13%;有98 人认为宅基地退出主体为乡镇政府,占总人数的11%。

2.5 农民对宅基地退出补偿的选择

经过对样本数据资料的统计,有212 人选择宅基地退出补偿模式为货币补偿,占总人数的26%;有512 人选择宅基地退出补偿模式为安置补偿,占总人数的62%;有104 人选择两者结合的模式,占总人数的12%。其中,在选择货币补偿模式的农民中,有21%的农民认为“以保障性住房价格进行现金补偿”;有79%的农民认为“以商品性住房价格进行现金补偿”。选择安置补偿模式的农户中,有15%农民认为“安置补偿的比例为1∶1”;有35%的农民认为“安置补偿的比例为1∶1.2”;有50%的农民认为“安置补偿的比例为1∶1.5 及以上”。

2.6 农民对政府宅基地退出行为的评价

调研对象中,有373 人认为政府“农村宅基地退出考虑了农户利益”,占总人数的45.05%;有248 人认为政府“农村宅基地退出基本满足农户需要”,占总户数的29.95%;有124 人认为政府“农村宅基地退出损害了农民利益”,占总人数的14.98%。

3 结果分析

从调研的结果来看,农民对于退出宅基地的意愿明显动力不足,农民收入和就业情况、土地资源禀赋、退出宅基地补偿方式、养老与社会保障4 种因素是制约宅基地退出的主要因素。外出打工的青壮年、受教育程度较高和家庭年收入较高的农民退出意愿更为强烈。由此可见,经济基础是决定和影响农民宅基地是否退出的衡量因素[4-5]。

目前宅基地退出补偿模式主要为货币补偿和安置补偿。根据调研结果显示,追求高比例补偿是农民的主要诉求。

政府作为土地管理主体,为了政策的实施,通常要求农民集中居住,节省建设用地,实现土地集约。因此农民宅基地退出大多数是“被动式”,影响农民宅基地退出的关键是补偿是否合理公正[6]。农民对宅基地退出主体的认识不足。在宅基地退出过程中,政府及其相关部门在政策的引导、指导和管理方面没有向农民全面普及[7]。宅基地退出的管理主体职权不清是阻碍退出顺利进行的主要难题。农民对国家宅基地制度改革的认同度较高,对退出过程中政府行为的评价分歧较大。

政府在实施相应政策时,应当做到民主化和科学化。政府应把群众是否满意、群众是否拥护、政策是否惠及广大群众作为检验政绩的重要标志,而不能强制性要求农民退出宅基地,侵害农民的土地权益和生存权利,恶化农民与基层政府之间的关系,阻碍集约用地政策的实施进程,甚至危及农村经济社会的发展和稳定[8-10]。