60 多年前香港“文物争夺战”幕后

□ 孙文晔

20 世纪50 年代初,香港流出大量国宝级文物,中国首任文物局局长郑振铎组建“秘密收购小组”,在徐伯郊等人协助下,抢救流散文物。2019 年年底,一批1952 年至1958 年间的信札入藏中国国家图书馆,包括郑振铎等文物局官员与徐伯郊的往来信件、电报存根等。翻开这些余温尚存的信札,一场隐秘曲折、烦琐又激烈的“文物争夺战”徐徐展现。

“为国家保存文化”

1952 年6 月16 日,郑振铎写信给周总理,表示愿意将自己珍藏的657 件陶俑全部捐给北京故宫。在信的末尾,他还不好意思地说,这批保存在上海家里的陶俑,数量相当多,需要专门精心打包、托运,但自己却付不起雇人打包和托运的钱。同时,还有几具陶俑仍因欠债抵押,希望国家能给些奖金,以便赎回。周总理立即批示,由公家出包装、运输费,并帮郑先生还债。

不了解内情的人恐怕会觉得,堂堂文化部文物局局长兼中国科学院考古研究所所长和文学研究所所长,把宝物献给国家理所应当,不该谈钱,却不知他有种种苦衷。

郑振铎少年成名,爱书成痴。日军侵华期间,江南许多著名藏书楼毁于战火,古籍善本流落租界,尽被日本人买去。他在痛心之余,联络暨南大学校长何炳松、光华大学校长张咏霓、商务印书馆董事长张元济、故宫博物院元老徐森玉等,成立了“文献保存同志会”,并争取到“中英庚款”,在沪抢购民族文献。

郑振铎

他们的工作“秘密进行”,为了与日本人争购,郑振铎几乎到了废寝忘食的狂热程度,这在他的《劫中得书记》中便有十分生动的记载:“从‘八·一三’以后,足足八年时间,我为什么老居留上海,不走向自由区呢?时时刻刻都有危险,时时刻刻都是恐怖,时时刻刻都在敌人魔手的巨影里生活着,然而我不能走……前四年,我耗心力于罗致、访求文献,后四年,我尽力于保全整理那些已经得的文献。”

够得上“珍本”“善本”的2390 部(约13000 册)书,就这样陆续装箱邮寄到了香港大学。不幸的是,香港在1941 年沦陷,藏于冯平山图书馆的这批古籍,也被日寇劫掠而去。郑振铎的儿子说,因为对这107 箱书念念不忘,“父亲很长一段时间,几乎每晚都要酩酊大醉”。

经过4 年煎熬,这批古籍终于在日本东京帝国图书馆和伊势原乡下被寻获,并于1947 年由著名文物专家王世襄代表“清损会”(即清理战时文物损失委员会)专程赴日,追讨、押运回国。

收书工作告一段落。郑振铎又痛心地发现,陶俑也快被外国人收光了——清末以来,由于外国古董商大量收购,许多陶俑精品流向海外博物馆及私人手中。郑振铎一边写文章大骂那些把文物私运出国的人,一边不惜举债大量购买。为了与实力雄厚的国外收藏机构比拼,他不得不拼命撰写和翻译文稿挣钱,还节省开支把生活标准降到只吃面包喝白开水。夫人生气又无奈,可他仍觉得做得不够,“为国家保存文化,如同在战场上作战,书生也是战士,只有前进,绝不退缩”。

从著名的“二希”回购开始

“20 世纪50 年代这次香港文物回购,从某种程度上来说,只不过是机缘巧合、误打误撞罢了。”上海博物馆研究员柳向春对这批信札有深入研究,他告诉记者,这次收购,是从著名的“二希”回购开始的。

在故宫养心殿西暖阁中,清乾隆帝有一处书房,名叫三希堂。三希堂中,供着三件晋代书法圣品,分别是王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》和王珣《伯远帖》。清朝覆亡后,“三希”中的《中秋帖》和《伯远帖》从内廷流散至民间,落入袁世凯身边的郭葆昌手中。之后,这“二希”历经波折,被郭葆昌之子郭昭俊押在香港汇丰银行动弹不得。眼见押期渐近,“二希”到1951 年11 月底就要被公开拍卖了。

当时,郑振铎正率团出访印度、缅甸,路过香港,世交徐森玉之子徐伯郊就把“二希”的消息告诉了他。郑振铎紧急向政务院打报告,请求由故宫博物院出面赎回两帖。

1951 年11 月8 日,文化部文物局副局长王冶秋找到故宫博物院院长马衡,出示了总理批示“同意购回《中秋》《伯远》二帖”的抄件。按照总理指示,文物局立即派出“三人专家小组”赶赴香港。除了王冶秋,还有马衡与上海文管委副主任徐森玉这两位故宫元老。

1951 年11 月15 日,马衡和王冶秋乘火车抵达广州,前来迎接的除了老朋友徐森玉,还有给郑振铎通风报信的徐伯郊。徐伯郊幼承家学,酷爱文物。此时,他已定居香港,在香港收藏圈也小有名气。由于当时粤港往来已不自由,最终决定由徐伯郊等三人化装成船员从澳门赴港,鉴定真伪并与郭昭俊谈判。

11 月23 日晚,提心吊胆一整天后,马衡广州寓所的电话铃声终于响起——徐伯郊告诉他,谈判成功,除赎金外,再给郭3 万,本息共计488376.62 元港币,便可顺利拿下“二希”。挂上电话没多久,马衡又接到北京消息:总理已获知此事,并批了50 万港币(当时约合8.75 万美元)回购款,次日将汇到中国银行户头。而这一年正值抗美援朝期间,国家外汇储备仅有0.45 亿美元。财政异常困难时,中央仍慷慨地拿出巨款,这是连郑振铎都没想到的。

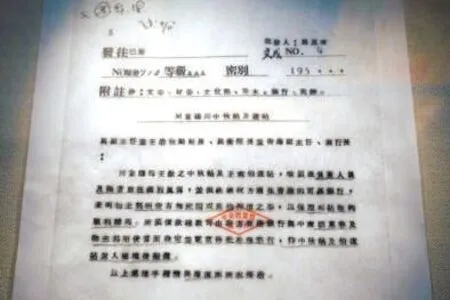

周恩来关于同意购回《中秋帖》《伯远帖》给马叙伦、王冶秋、马衡等的函

王献之《中秋帖》(局部)

“凡是国宝,都要争取”

新中国成立后,故宫博物院先后筹建了青铜器馆、陶瓷馆、玉器馆、金银器馆、钟表馆等,然而,作为中国文物最重要组成部分的书画却迟迟未设专馆。原因很简单,库房藏品无几,无条件组建绘画馆。院长马衡见此情景,不禁暗中哀叹,为之气短。作为文物局局长的郑振铎更是着急,他在1952 年5 月给徐森玉的信中说:“最近数月,常陪代表团到故宫博物院去,感觉到内部实在太空虚了……心里很着急,总想使它早日能布置得好些。故需要古画等甚急也。”

与此同时,香港成了全世界中国文物的交易中心,大量私人收藏待价而沽,其中就有许多“东北货”。欧美、日本文物商也闻风而来,意欲大肆收购。在外敌侵略中被劫掠的文物,尚可通过外交方式追回,但要从私人藏家手中收回,只能靠买或捐,香港是必争之地。

“凡是‘国宝’,我们都是要争取的。”“二希”的成功回购,更坚定了郑振铎的决心。助手谢辰生回忆,1952年1月出访回国后,他立即着手筹划,要搞一个通盘计划。

1952 年2 月14 日,郑振铎给徐森玉写信,邀徐伯郊出山,争取收购张大千所藏的董源《潇湘图》和顾闳中《韩熙载夜宴图》。

徐伯郊

徐伯郊和张大千是旧识,在许多方面情趣相投。张大千每次到香港,徐伯郊都会把他们一家照顾得十分周到。两人交情甚深,无话不谈。见了面,张大千就直截了当地说:“我已定下明年2月份去阿根廷办画展,顺便看下那边的环境,如果合适就在那里安家,但现在手头确实费用紧张些,所以打算把这两幅画卖掉!”徐伯郊也开诚布公地说:“我正是为此事而来……”那晚“讨价还价”后,张大千毅然把两件国宝连同北宋时期的《万壑松风图》及收集到的一些敦煌卷帖、其他宋人画册等十几件文物,折价两万美元,“半送半卖”地给了国家。

许多如雷贯耳的文物都被藏之于国

收购《韩熙载夜宴图》等名画,看似顺利,其实也暗流涌动。香港当时处于英国政府管制之下,汇集着各方势力。躲在暗处的情报机构林立,很多外国机构对顶级藏品虎视眈眈,这令文物流动十分难测,为国家办事也更加困难。“夜宴图”在转让文物局之前,就被人刻意曝光。据传,此事几乎将张大千“架在了杠头上”,蒋介石曾为此震怒。

《韩熙载夜宴图》(局部)

唐·韩滉《五牛图》(局部)

复杂背景下,本就不足为外人道的议价、收购行动,变得更加神秘、隐蔽,文物局方面也开始考虑规范回购程序与流程,例如,如何在港组织一个小组,如何付款,如何把已购之物带回广州等等。

1952年8月,徐伯郊刚到广州,郑振铎就寄去一信:“所有在港要收购的文物,请统计一下……并请分别‘最要的’‘次要的’,以便一次请求外汇。”

“关于收购文物事,我们已有通盘计划。”年底,郑振铎把徐伯郊留在广州,1953 年4 月8 日,大概是呈送高层的报告已获批,才正式通知他:“收购事,拟成立小组,由兄负责接洽、鉴定并议价事,由中国银行沈经理及温康兰二位负责付款等事;由你们三人成立一个小组,如此可省责任过重也。”

至此,“秘密收购文物小组”成立。在香港,由徐伯郊出面奔走、办理手续,银行家胡惠春、文化名流陈君葆等作为中间人从旁协助,中国银行的沈镛和从事统战工作的温康兰负责付款。在广州,由时任副市长的朱光联络协调,并对买卖转运做具体安排。

1952 年到1953 年间,郑振铎与徐伯郊互动频繁,这也是文物回购收获最多的两年。他们一个坐镇后方,把握全局;一个奋勇当先,仆仆奔走,配合得珠联璧合。徐伯郊本有闲散公子哥习气,对此事却格外认真。“我这一次与国家做事,完全抱了必胜的决心,多争取一件东西,觉得多与国家做了一件事。至于个人的事,现在全不计在心里。”

据国家图书馆古籍馆研究员袁媛统计,从1952 年到1957 年,信札中讨论的书画超过140 种,其中又包含查阅文献、了解动向、鉴定、洽谈等事项,头绪多,任务重,而成功回购的有40 余种,尤其是书画《中秋帖》《伯远帖》《潇湘图》《五牛图》《韩熙载夜宴图》等许多如雷贯耳的文物,都由此摆脱了沉浮不定的命运,被藏之于国,可算是卓有成效。