中国现当代科幻小说英文译介的回顾、反思与展望

王 杨

(兰州财经大学 外国语学院,甘肃 兰州 730030)

中国科幻小说的发端可追溯至19世纪末的西学东渐,至今已逾百年。从梁启超、鲁迅的早期试笔,到2015年刘慈欣的《三体》斩获第73届“雨果奖”最佳长篇故事奖;从诞生之初零星发散的尝试,到如今无论是作家群体还是作品数量的规模形成,中国科幻小说走过了曲折发展的百年。而其间外译的历史却仅有50余年,从译介的空白期,到译介作品的零星出现,直至在国际科幻文学舞台亮出自己的形象,中国科幻小说在英语世界的译介经历了艰难的“破冰之旅”。究竟是哪些因素影响了中国科幻小说在英语世界的接受度,为何中国科幻小说尚未形成成熟稳定的海外译介渠道,未来中国科幻小说如何能在世界上更响亮地发出自己的声音。本文将对中国现当代科幻小说英译的过往进行梳理与回顾,以期在探索上述问题答案的同时为后续中国科幻小说的译介提供一些参考。

一、中国科幻小说英译的回顾与反思

为了能够更加清晰地展现中国科幻小说英译发展历程,笔者将其分为以下五个阶段,并从译介概况、原因探究、促成因素等方面对每一阶段进行分析。

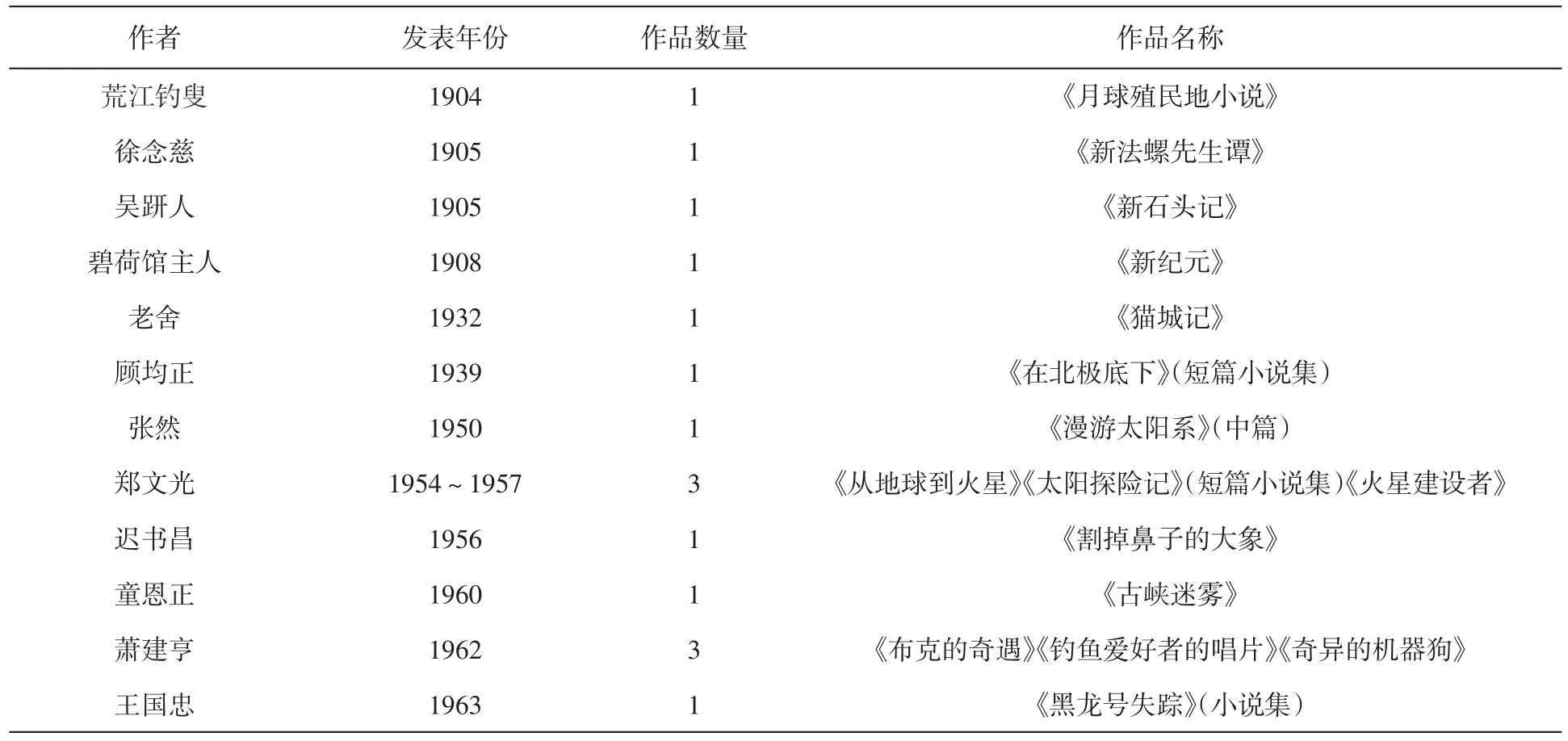

(一)1904~1963年:真空期

1902年,梁启超先生在自己主办的杂志《新小说》上发表了名为《新中国未来纪》的小说。1903年,鲁迅先生翻译了儒勒·凡尔纳的长篇科幻小说《从地球到月球》,并开始撰写科幻小说《月界旅行》。虽然前者更像是一部未来小说,还算不上真正意义上的科幻小说,后者也仅完成了序言部分,但梁启超与鲁迅的尝试开创了中国科幻小说的先河。自1904年中国第一部本土原创科幻小说《月球殖民地小说》诞生之日起,直至20世纪60年代初,中国科幻小说在探索中逐渐形成了自己的特色,具体作品情况见表1。遗憾的是,这16部作品中除了老舍先生的《猫城记》于1964年由詹姆斯·德鲁(James Dew)翻译成英文外[1]1,其余作品皆无译介情况。这段“真空期”出现的原因,主要有以下三个方面:

表1 1904~1963年中国科幻小说作品统计

1.稳定的科幻文学创作环境尚未形成

20世纪初,刚起步的科幻文学创作由于内忧外患的动荡而陷入低潮,发展之初的原动力受到不利外部环境的重创。新中国成立后,科幻创作再度兴起。从新中国诞生到“文革”前的这17年,中国科幻小说在新领域中开疆扩土,然而向好的发展前景再度遭遇重创——“文革”使得我国科幻小说的创作又一次陷入沉寂。两度中断对于成长之路并不顺畅的中国科幻小说而言,无疑是雪上加霜。没有稳定的创作环境,初具规模的中国科幻小说难以继承和延续,没有连贯和衔接,只有割裂的零星片段。

2.中国科幻小说尚未受到国际科幻文坛的关注

晚清之时,由西方译入中国的科幻小说在当时被称为“科学小说”,梁启超将这类“哲理科学小说”归为新小说的一种,鲁迅则提出“导中国人群以进行,必自科学小说始”。根据现有资料,“科幻小说”一词首次出现在汉语中是在1952年,“科学幻想小说”一词由当时的译者译介自苏联科幻文学。20世纪四五十年代苏联科幻文学理论对中国现当代科幻文学的创作产生了显著影响,而1947年开始的冷战又对国内、国际文学环境造成潜移默化的影响,政治权力场的角逐使尚处“成长期”的中国科幻文学在国际文坛遇冷,以当代英美科幻作品为主的国际科幻界在既有框架内很难接纳中国科幻文学。

3.国内科幻小说定位尚不明确,科幻文学作家队伍尚未形成

诞生自工业文明,且不同于中国传统文学类型的科幻小说[2]28-30,从在中国出现便踏上了寻觅生存土壤之旅。民国时期科幻小说的创作逐渐远离晚清时期的严肃文学,进入流行文学。此时,科幻小说的发表也由严肃的文学期刊转至鸳鸯蝴蝶派小说刊物,代表作就是老舍先生于1932年创作的《猫城记》。新中国成立后,中国科幻小说逐渐退出流行文学,科普化的成分增多,开始进入儿童文学领域。历经两次转向,科幻小说在既有类型文学领域寻找自己的生存空间,尝试通过融合的方式确立自己的位置,但却未能形成独立的文学类型。

从科幻小说创作者层面分析,这一时期的12位作者中仅有2位有多部作品产出,其余10位都仅有一部作品问世,创作的整体连续性还未实现。其中不乏情节、内容皆可圈可点的优秀作品,但后续作品的空缺使原本有成长潜力的作家停留在了原处。此外,有几位作家的科幻小说创作更多是出于兴趣“练笔”,如著名翻译家徐念慈的《新法螺先生谭》、清末“谴责小说巨子”吴趼人的《新石头记》,以及老舍先生的《猫城记》。科幻小说并非上述几位大家致力于投身的领域,这就使得根基不稳的科幻文学作家队伍更加势单力薄。

(二)1964~1999年:起步期

自老舍先生的早期科幻作品《猫城记》于1964年被译介到海外起,中国科幻小说的英译终于实现了“从无到有”的转变。20世纪70年代,中国科幻小说的译介数量开始逐渐增长,具体情况见表2。这段时期译介至英语世界的科幻小说共有10部,虽然这一数量与中国科幻小说30多年的发展和整体创作总量并不相称,但却是中国科幻小说走向世界的开始。

表2 1964~1999年中国科幻小说英译情况统计

1.中国科幻文学找到了自己的定位,科幻文学创作队伍日益壮大

1976年以后,沉寂多年的科幻小说回归文坛,叶永烈的《世界最高峰的奇迹》中孵化出的恐龙正象征着中国科幻文学以充足的想象力和雄伟的姿态,宣告了自己的回归。在他的带动下,不但许多老作家(如童恩正、郑文光)重新提笔,而且科幻刊物不断增多,专门刊登科幻文学的刊物超过10家,其中影响力较大的有《科幻海洋》《科学文艺》《科学文艺译丛》《智慧树》和《世界科幻译丛》等刊物。

从1978年开始,以童恩正的《珊瑚岛上的死光》为代表,我国的软科幻迎来了一段高速发展期。在当时“关于真理标准问题的大讨论”背景下,很多科幻文学作品都展现出浓烈的思想解放色彩。在软科幻领域一片繁荣的同时,我国的硬科幻也获得了长足发展,郑文光发表于1979年的《飞向人马座》讲述的就是关于太阳系探险和黑洞逃生的故事。20世纪90年代以后,一大批富有时代气息、作品风格各异的作家使科幻文学再度焕发生机,其中最具代表性的当数有“当代中国科幻四大天王”之称的韩松、何夕、王晋康和星河。

2.全球信息化时代的到来为科幻文学提供了广阔发展空间

自20世纪50年代中期,人类社会开始向信息时代迈进,跨入第三次浪潮文明。20世纪90年代,我国“科教兴国”战略逐步确立,科技的飞速发展为科幻文学提供了大量创作素材,新事物的出现、新领域的拓展,让科幻文学拥有了无尽的创作空间。作为文学领域中与信息时代关系最为密切的文学形式,科幻文学从时代大背景汲取养分的同时亦给予当下时代深度的文学思考和关怀。硬科幻在科技的迭代和提升中找到自己的切入点,对未来科技进行推演;软科幻则依托科技的大背景,对社会、人文、伦理在信息时代的变化和适应进行反思。可以说,信息时代成就了科幻文学,科幻文学自此拥有了腾飞的平台。

3.中国科幻文学开始为国际科幻文坛所接纳

1982年,叶永烈当选世界科幻小说协会(World Science Fiction Society,简称 WSFS) 理事,中国科幻作家及作品正式获得国际同行的认可和接纳。[3]207-215美国科幻作家弗雷德里克·波尔(Frederik Pohl)、伊丽莎白·赫尔(Elizabeth Anne Hull)、詹姆斯·冈恩(James E.Gunn)曾到访中国,举办讲座、参加会议,与中国科幻界人士进行交流[3]195-247,归国后随即撰文对中国科幻进行介绍,并将中国科幻作品收录于选集中。作为世界科幻文学产出中心的美国是中国科幻英译作品向其他英语国家传播的重要中转站,美国本土科幻创作在经历了20世纪30年代至60年代的“黄金时代”、60年代中期至70年代中期的“新浪潮”运动、80年代中期的“赛博朋克”运动后,开始显出一定的疲态,美国科幻界部分作家尝试从非英语科幻中获得灵感、汲取动力。[4]77

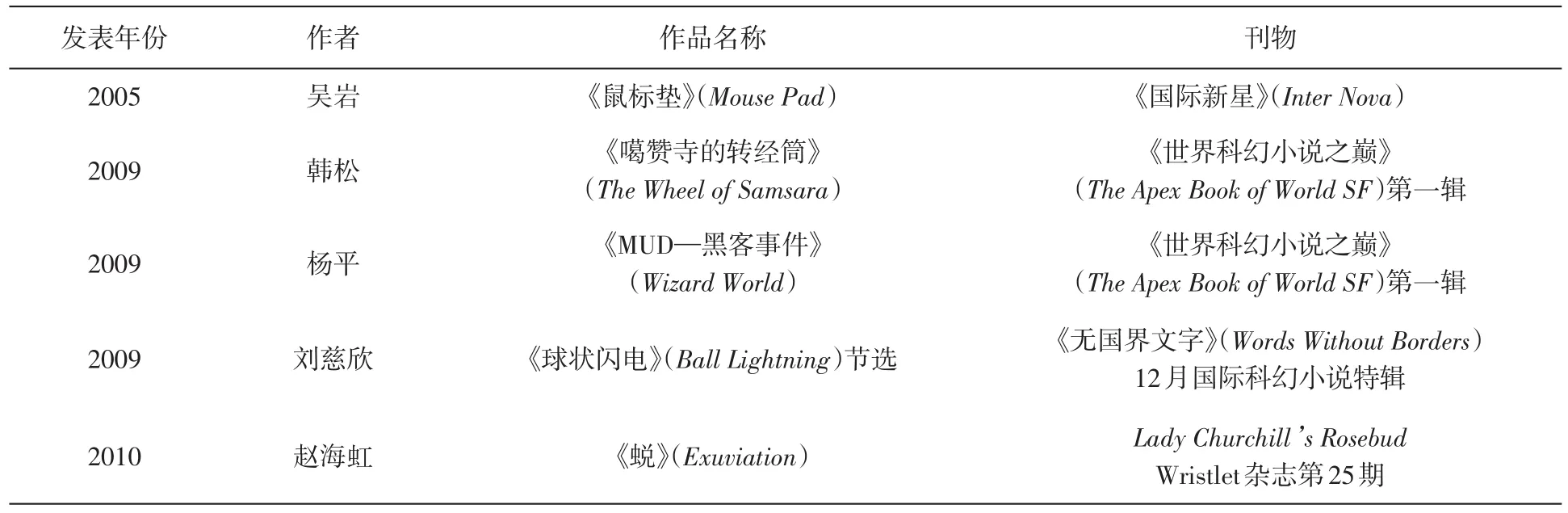

(三)2000~2010年:衔接期

进入21世纪,中国科幻文学的海外译介迎来了质的飞跃。表3所列这五部作品中,韩松的《噶赞寺的转经筒》、杨平的《MUD—黑客事件》以及赵海虹的《蜕》均为作家自译,吴岩的《鼠标垫》由韩松翻译,《球状闪电》节选是Joel Martinsen所译。21世纪最初的这10年之所以是“衔接”,正是因为这一时期既延续了“起步期”的发展态势,又为下一时期的崛起奠定了基础。

1.中国科幻作家自发“走出去”助力中国科幻小说的海外传播

与“起步期”相比,“衔接期”最明显的特点是,中国科幻作品一改以往等待市场选择的被动,而是积极主动的发声。这一时期,作家个人出于兴趣,积极寻找适合的途径、可能的平台,努力将自己的作品推向英语世界。与等待“被译介”的被动处境不同,主动“译出去”不仅为作品提供了更多的可能性,而且将作者从“幕后”推到了“台前”,原先不参与作品传播环节的作者也以全新的身份来接受市场的检验。如此一来,市场对作品的反馈及读者对作品的反响能更直接地传达给作者,这对作者未来作品的定位与调整大有裨益。

2.中国科技实力的不断提升为中国科幻小说“走出去”注入了自信与底气

作为工业文明产物的科幻小说,自诞生之初就与科技的发展密不可分。进入21世纪,人类世界与科技的联系变得紧密且复杂,这一时期,我国“科教兴国”战略的实施以及多个领域重大科技成果的取得为中国科幻小说的成长提供了强大的背景支撑。表3中五部科幻作品聚焦的都是当时最引人注目的科技元素,而只有深入接触最新科技,才能在科幻作品中对科技进行生动反馈和深入反思,对新环境下的人类命运进行关照。中国成为全球科技浪潮积极的参与者和推动者,恰为科幻作家提供了便利。

表3 2000~2010年中国科幻小说英译情况统计

(四)2011~2014年:开拓期

2011~2014年,共有59部科幻作品译介至英语世界,其中长篇小说1部,另外58部作品皆为中短篇小说。表4中所列为这一时期登载英译中国科幻作品数量较多的出版社。此外,还有如《顶尖》(Apex)、《银河边缘》(Galaxy’s Edge)、《不可思议》(Uncanny)、托尔在线(Tor.com)等美国科幻杂志或网站,在2011~2014年间分别刊登了1篇中国科幻作品,都是很有影响力的作品。2013年1月,CreateSpace出版社出版了刘慈欣个人作品集《流浪地球》(The Wandering Earth:Classic Science Fiction Collection);2014年11月11日,经中国教育图书进出口有限公司的翻译推广,《三体》英文版正式出版发行,也是这一阶段唯一的一部英译长篇小说。从作品译介数量上看,“开拓期”远远超过了之前三个时期的总和;从海外推广效果和国际认可度上看,“开拓期”的变化也十分突出。

表4 2011~2014年中国科幻小说英译情况统计

1.中国出版界开始主动向外译介本土科幻小说

2012年,中国教育图书进出口公司携手美国托尔出版社(Tor Books),启动了《三体》系列项目,从图书选题、翻译、出版发行到海外营销,对图书生产至流通的完整链条进行把控[5]57-58,为中国科幻“走出去”辟出了一条可行之路。同年,香港中文大学主办的《译丛》(Ren⁃ditions)于11月30日全球发行中国科幻专刊;2013年,人民文学杂志社的《路灯》(Path light)杂志推出中国科幻专题“未来”专栏,翻译介绍了王晋康、刘慈欣、郝景芳、陈楸帆、凌晨、星河等近10位中国最优秀的中青年科幻作家及其代表作品,并配以科幻研究专家吴岩教授的导读文章,全面评价了中国当代科幻文学作家群体。中国出版界开始认识到并逐渐认可科幻文学的价值,主动对外译介体现出参与市场竞争的积极态度。

2.国际科幻界及海外学界对中国科幻文学的关注度明显提升

2013年,美国科幻研究领域的权威杂志《科幻研究》(Science Fiction Studies)于2月推出“中国科幻研究专号”,集中刊发了吴岩、宋明炜、刘慈欣、飞氘、韩松等10位作家的文章,向西方世界全面介绍了中国科幻文学的发展。这对中国科幻文学而言意义深远,海外学界对中国科幻文学的研究不再是零星分散的状态,开始朝着体系化的方向过渡。对中国科幻文学的研究从之前仅是研究者的个人兴趣,发展成为海外学界普遍认为值得研究的领域,中国科幻文学的海外推广之路也愈加坚定。

3.译文质量提高,读者认可度增加

这一时期,作家自译的情况明显减少,译者多为英语母语者或双语者,其中刘宇昆的译作颇丰且质量较高,他翻译了陈楸帆、夏笳、刘慈欣、郝景芳、马伯庸、糖匪等作家的众多科幻作品,且译作多次获得或入围翻译奖项,在读者中有较高的认可度。英语母语译者有《三体2》的译者Joel Martinsen,以及纸托邦(Paper Republic)网站创建者之一的Eric Abrahamsen。2011年《人民文学》在海外推出了译介中国文学的季刊,英文版《路灯》(Path light),合作者便是纸托邦。由于译者对译入语语境的熟悉及语言层面的准确把握,译文在译入语读者中的接受度较高,尽管在对原作细处的解读上仍存在些许偏差,但在提升中国科幻文学作品影响力方面功不可没。

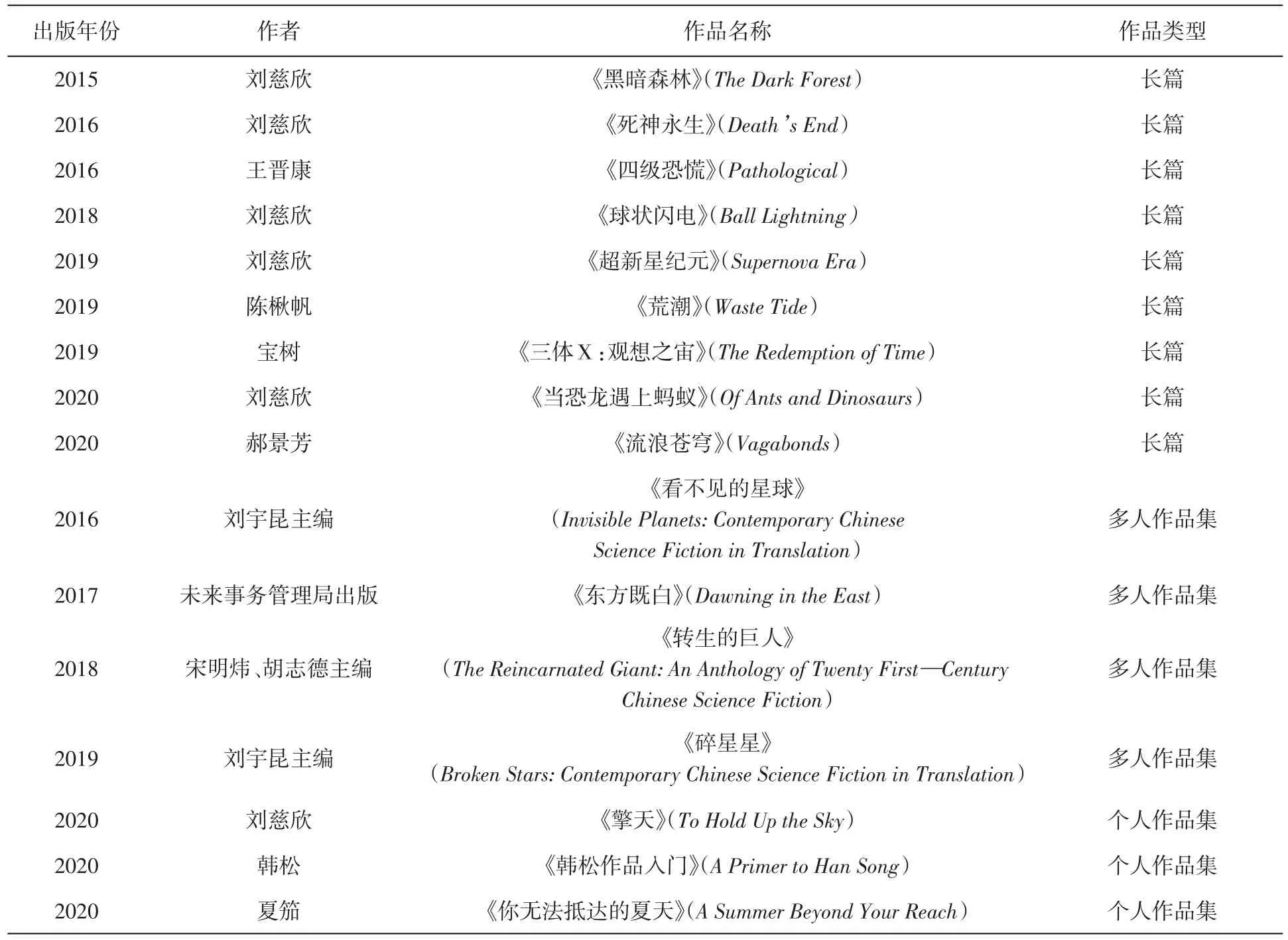

(五)2015年以后:成熟期

2015~2020年是中国科幻文学整体“发力”的六年,从作品译介数量看,英译长篇小说9部,中短篇小说141篇;从发表渠道看,既有国内出版机构与国外出版机构的通力合作,也有国外科幻杂志的重点推介,还有国际科幻文学网站的积极配合;从获奖情况看,2015年刘慈欣的《三体》获得雨果奖最佳长篇小说奖,2016年郝景芳的《北京折叠》(Folding Beijing)又摘得雨果奖最佳中短篇小说奖,2017年刘慈欣的《三体3:死神永生》获轨迹奖最佳长篇科幻小说奖。这一时期中国科幻小说的译介情况见表5。

表5 2015~2020年中国科幻小说英译情况统计

中国科幻文学开始以自信的姿态积极参与到国际科幻文坛的竞争中,自我定位逐渐清晰、行业环境日趋成熟、海外影响日渐扩大,中国科幻文学正在走出一条属于自己的发展之路。

1.稳定作家队伍的形成与优秀译者的加盟

这一时期的科幻作家队伍中既有继承和发扬了童恩正等人科幻理念的新生代科幻作家,如王晋康、刘慈欣、韩松、潘海天、杨鹏、柳文扬、赵海虹、凌晨、杨平等,他们突破了科普型科幻对科幻文学的局限,使得科幻小说的文学地位得以确立。[6]49还有在21世纪崭露头角的更新代科幻作家,比较突出的有陈楸帆、程婧波、江波、夏笳、郝景芳、迟卉、飞氘、罗隆翔等,更为宽松的创作环境和氛围为他们独特风格的形成提供了可能,科幻文学的创作视野更为开阔,在与其他领域的交流中不断丰富着自身。新生代与更新代作家组成的科幻文学队伍是银河奖、华语科幻星云奖等国内重量级科幻文学奖项的实力得主,为中国科幻文学走向世界奠定了基础。[7]75-76

科幻作品过硬的质量及认可度的提升引发了翻译界的积极回应,译者群体也已初具规模,根据华语科幻奇幻对外翻译资料站的最新数据,仅英语译者就有39位。专注于科幻作品英译的译者中,除了刘宇昆、周华(Joel Martinsen)外,还有具备双语优势及相关经历的多位译者,如金雪妮(Emily Xueni Jin)等在美留学生、朱中宜(John Chu)等华裔科幻奇幻作家以及杜安柱(Andy Dudak)等精通中文的美国科幻作家。优秀的译者是作者、读者、出版业者之间的联络人,他们不仅是语言专家,更是善于协调这三方关系的“关系专家”。一部作品的成功译介正是在“作者—译者—出版业者—读者”这四方需求的权衡中达到的稳定制高点。

2.国际影响扩大带动了海外中国科幻文学研究

随着更多的中国科幻文学作品以单行本、个人作品集、多人作品合集、期刊、电子出版物等多种形式被译介至海外,海外学界对中国科幻文学的研究在数量上明显增加、质量上明显提高、全面性上明显增强。这一时期,海外学界的中国科幻文学研究主要集中在以下几个方面:

(1)对科幻文学史的研究,如洛伦佐·安多尔法托的《晚清小说中的科幻未来性语境》[8],探讨了以晚清时期为背景,科幻文学对时代的引领性作用;李桦的《“来自地球的人这么可怕吗?”:论郑文光〈战神的后裔〉中的大气危机》[9]提出,中国科幻小说自20世纪50年代起就开始关注气候变化和星球改造这类话题;卡拉·希利的《狂人与铁屋:鲁迅、信息劣化和当代中国科幻的文类混杂性》[10]将《狂人日记》与当代中国科幻小说进行了对比与解读。

(2)对中国当代科幻作家及作品的研究,如维罗妮卡·霍林格的《长城星球:中国科幻的陌生化》[11]论述了随着中国的崛起,中国科幻开始成为世界科幻文学中极为重要的构成;卡拉·希利的《中国科幻小说中的陌生化现实主义:陈楸帆〈荒潮〉中的混杂性与环境主义》[12]认为,小说《荒潮》结合了现实主义文学主题和电子朋克的陌生化元素,对人与环境的复杂关系提出了思考。

(3)对科幻小说翻译的研究,尼科莱塔·佩萨罗的《当代中国科幻:对翻译类型文学的初步反思》[13]在对比近20年来中国科幻和20世纪美国科幻的基础上,探究二者间的相似之处;洛伊奇·阿洛伊西奥的《翻译中国科幻:论新词汇、自造词汇和范式的重要性》从词汇创制的层面探讨了科幻作品给翻译带来的新挑战。

3.中国科幻文学英译出版模式趋于系统和成熟

这一时期,出版中国科幻长篇小说及小说集的国外出版社主要有7家,其中有六大出版商旗下专营科幻奇幻类型的子品牌,如麦克米伦出版公司旗下的托尔出版社;有专注于类型小说的独立出版社,如宙斯之首(Head of Zeus)出版社;也有综合性的出版机构,如亚马逊跨文化出版社(Amazon Crossing)和哥伦比亚大学出版社(Co⁃lumbia University Press),以及萨加出版社(Saga Press)、怀姆出版社(Wyrm Publishing)、暗月出版社(Dark Moon Books)等出版机构。

中短篇科幻小说的出版平台主要是各类科幻杂志,2015~2020年的90篇科幻作品中发表在科幻杂志的占92%,其中57篇都发表在《克拉克世界》(Clarkesworld)。作为世界科幻文学领域唯一长期致力于翻译和传播中国科幻作品的平台,《克拉克世界》于2015年开始推出中国科幻作品翻译计划。同时,《奇幻与科幻杂志》(The Magazine of Fantasy&Science Fiction)、《阿西莫夫科幻杂志》(Asimov’s Science Fiction)和《类似——科幻与事实》(Analog Science Fiction and Fact)这三大传统科幻杂志也开始刊登中国科幻作品。这些科幻杂志成为中国科幻小说与国外读者接触的有效平台。

此外,国内、国外出版机构的积极合作也是这一时期卓有成效的推介途径。中国教育图书进出口有限公司与托尔出版社的合作、微像文化与《克拉克世界》的合作,对于扩大中国科幻文学的海外影响力,以及通过良好的商业运作与推广增加读者对中国科幻的接受度,都是有益的尝试。

二、中国科幻小说英译的未来发展与应对之策

作为中国文学“走出去”的重要组成,中国科幻小说在英语世界的译介经历了真空期、起步期、衔接期、开拓期和成熟期,已逐渐走出了属于自己的前行之路。未来,中国科幻小说仍要从以下几方面努力,争取将中国科幻文学推向更广阔的空间。

(一)加强海内外沟通和对话

加强海内外沟通和对话将为中国科幻文学的海外发展营造良好氛围,疏通学理渠道。沟通和对话可在多个不同层面展开,包括政府间的会见沟通、民间的交流互访、学术界的合作研讨等。文明互鉴离不开沟通和对话,持续不断地推动中国科幻文学在海外的发展正是实现文明互鉴的重要途径之一。通过开展多层面、多渠道的双向沟通与对话,营造利于中国科幻海外接受的友善氛围,疏浚中国科幻海外接受的学理渠道,为中国科幻的海外译介构建适宜的大背景,在平等、互鉴、自由的氛围中找到表达自我和倾听他者之间的平衡点,推动中国科幻在不同文化中的传播。

(二)建立作家、译者、出版机构或刊载平台间的稳定合作关系

建立作家、译者、出版机构或刊载平台间的稳定合作关系,可以促进对译介作品、翻译策略以及宣传推广方式的深入研究和准确选择。我们既要加强对不同文化国家或地区科幻图书市场的了解,又要重视对读者审美期待的把握,从而实现定位准确、目标明确的中国科幻文学的海外译介和传播。要进行目标市场的精准定位,就需要了解海外学界对中国科幻文学的研究,在促进国内外学者合作研究的基础上,对优秀科幻作品开展深层次研究,同时也要注意译介作品的均衡性,向国际科幻文坛展现中国科幻多元化的面貌。

(三)利用各种新科技手段和新媒介平台

新媒体时代读者的阅读习惯和阅读方式已呈现全新特点,阅读方式多元化、阅读习惯快捷化,给中国科幻文学的海外传播提出了新要求。要积极主动地“走向”读者,开发并提供可供当地读者在不同操作系统、各类移动终端下载并阅读中国科幻文学作品的电子书及音频,有效改变依赖纸质媒体和传统音像制品传播的单一局面,通过传播手段的丰富化、多样化和立体化,扩大传播范围,增强传播效果。

(四)重视专业网站、专业网络刊物的推广效应和影响力

专业网站、专业网络刊物在中国科幻文学的译介和传播中发挥着不容忽视的作用。自2015年与微像文化合作开设“中国作家专栏”以来,《克拉克世界》(Clarkesworld)已刊登20多位中国优秀科幻作家的50余篇短篇作品。《克拉克世界》和托尔在线(Tor.com)在“英语科幻奇幻杂志十年(2005~2014)影响力排行榜”上位列前五,在读者中拥有相当高的关注度和认可度。它们作为推介中国科幻作品最主要的海外平台,能够使中国科幻作品更为顺畅地进入海外读者的关注、品鉴及接受视野,提升中国科幻文学在更大范围的可见度、认知度和影响力。

(五)积极推动版权代理人制度的建立

版权代理人是作者和出版商之间的连接者,通过与作者签署版权经纪合同,帮助作者寻找作品发表和出版的机会。作家经纪人是英美现代出版生产机制中的重要角色,是作家与出版商之间的润滑剂与缓冲器。有了经纪人的打理,作家可以腾出更多时间来构思、体验和创作。但国内大部分知名作家还没有真正意义上的经纪人。优质的翻译、高效的版权代理人制度和专业的作家经纪人队伍,是影响未来中国科幻文学译介、传播与发展的重要因素。

然而,大部分中国当代作家对经纪人的态度却较为犹豫,原因有三:其一,观念上存在抵触。对大多数当代作家而言,将作品委托经纪人打理无异于将作品交给市场去检验,作家历来看重的是由专业批评家及学者构成的文学评论体系对作品价值的评判,如今要转交给市场和利润去衡量,这是大多数作家一时难以接受的。其二,中国当代作家版税收入普遍较低,大部分作家从出版社获得的版税并不理想,难以雇用专业的经纪人。其三,中国是出版大国,但还谈不上出版强国,出版产业还未成熟,版权代理人制度尚未确立。

2014年,麦家的长篇小说《解密》成功译介至海外,英国企鹅蓝登集团和美国FSG出版公司分别推出英文版《解密》,前者是英语文学界最大的出版商,后者则拥有22位诺贝尔文学奖得主的作品版权。海外图书市场刮起的“麦旋风”与版权经纪人谭光磊的成功运作密不可分。而在麦家之前,作家阿来也已亲历了经纪人对作家的助力及二者合作产生的效益,成书于1998年的《尘埃落定》如今已有近30个国家购其版权,版权经纪人起到的推广作用和市场运作能力不容忽视。建立高效的版权代理人制度,培育专业化的作家经纪人,提升作家与经纪人之间的互动格局,对于提高中国科幻文学海外传播力意义重大。